Кардиохирург Владимир Алекси-Месхишвили: «Ты делаешь все возможное, но это не значит, что ребенок будет здоров»

В 1980-м кардиохирург Владимир Алекси-Месхишвили одним из первых в СССР стал оперировать новорожденных с критическими пороками сердца. Единственное в стране кардиохирургическое отделение для детей первого года жизни, которое возглавил профессор в институте сердечно-сосудистой хирургии им А.Н. Бакулева, многие годы было единственной надеждой для семей со всего Советского Союза.

С 1990 года Владимир Владимирович живет в Берлине. До выхода на пенсию он был ведущим детским хирургом Немецкого кардиологического центра, где проводил около 350 операций в год — то есть по одной-две операции ежедневно, и опубликовал около 700 научных трудов.

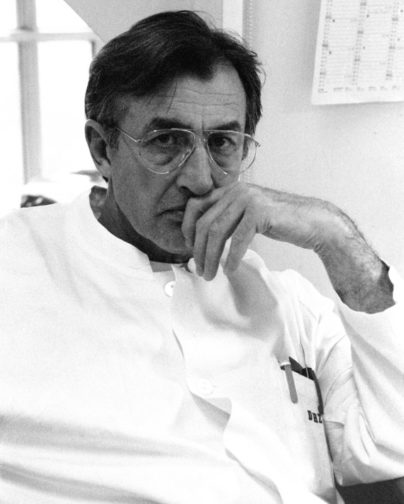

Владимир Алекси-Месхишвили

Профессор Алекси-Месхишвили не любит рассказывать о себе и героизировать профессию. Перед интервью просил, чтобы вопросы не были сентиментальными. Врач помог сотням детям из России попасть на лечение в Германию и до сих пор не забывает тех, кого спас: его единственная фотография в соцсетях — портрет с девочкой Катей, которую вылечили 15 лет назад.

Владимир Алекси-Месхишвили умеет исправлять сложнейшие пороки сердца и таким образом менять будущее ребенка. С грустью он смотрит на обстоятельства, которые мешают детской кардиохирургии в нашей стране развиваться по современным стандартам. На это доктор тоже старается повлиять, как может: модерирует конференции, которые проводит сообщество детских кардиохирургов России, проводит мастер-классы в разных регионах страны — за последние годы профессор посетил все главные кардиохирургические отделения для детей.

Самый маленький новорожденный весил 400 граммов

— Вы прооперировали тысячи пациентов с врожденными пороками сердца и написали около 700 научных работ по кардиохирургии. Есть ли в сердце еще что-то интересное вам?

— Сердце, как и любой другой орган, не изучено досконально. Одно время считалось, что анатомия сердца полностью изучена, но это не так. Мы все время открываем новые заболевания, значения тех или иных структур.

Допустим, электрическая активность сердца, его биомеханика. Почему страдает сократительная способность сердца, почему образуются заболевания, которые у здорового человека вроде бы не должны возникать? Очень много вопросов, связанных с генетикой.

Здесь огромное поле для научной работы, и молодым людям нужно находить на это время. Ведь все открытия сделали молодые люди, а не старики вроде меня.

— Вы сейчас что-нибудь пишете?

— Сейчас редко, у меня уже нет живого интереса к науке. Хотя недавно написал большую главу про недоношенных детей в национальном руководстве, которое издал мой хороший друг Юрий Козлов из Иркутска — замечательный хирург, который делает необыкновенные вещи.

Меня просто поразило выступление одного депутата, который сказал, что этих детей лечить не надо. Это кощунственно, не по-божески, не гуманно и просто зло. Понимаете, всем надо помогать: неважно, выживет человек или нет.

Не нам решать, кому жить или не жить. Наша прерогатива — помочь больному.

Я много оперировал недоношенных детей, самый маленький новорожденный весил 400 граммов.

По истории кардиохирургии написал небольшую работу на русском языке. В России, к сожалению, многие молодые хирурги плохо знают историю своей профессии. Но как можно представить себе профессионального музыканта, который не знает историю музыки? И хирургам нужно знать, кто открыл нам дорогу вперед, на чьих плечах мы стоим, какие это были смелые, умные люди.

Иначе это говорит об отсутствии любознательности, а это главный движущий элемент в образовании. Если человек не любознательный, его никогда не сделаешь хорошим специалистом, это исключено.

Как известно, стены и аппараты не лечат — лечат люди со знаниями. Хотя часто слышишь фразы, которые никакого отношения к врачебной деятельности не имеют: хирург от Бога, золотые руки или еще что-то.

— Про вас только так говорят.

— Одни так называют, другие, может быть, проклинают — дело не в этом. Это неправильное обозначение уровня врача. Хирургов от Бога или с золотыми руками не бывает. Есть хорошие хирурги и, к сожалению, плохие.

Вы думаете, если в Америке делаются несколько сот тысяч коронарных операций, их что, делают гении? Нет, их делают хорошие профессионалы. Кардиохирургия — это очень высокого уровня ремесло, как ремесло часовщика. Ремесло высокого полета. А хирург от Бога — я не знаю, что это такое. На Западе так никто никого не называет.

Из Владивостока везут на лечение в Москву — это ненормально

— 40 лет назад в СССР появилось первое отделение для новорожденных с пороками сердца, а вы стали его заведующим. Почему вы взялись за это направление и как в те годы лечили таких малышей?

— Я начинал как детский хирург, а потом заинтересовался детской кардиохирургией, поступил в аспирантуру, защитил диссертацию. И после академик Бураковский, директор института сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, предложил мне возглавить отделение, которое занималось бы только грудными детьми.

Эта область тогда была плохо разработана. И надо отдать должное Бураковскому — он отправил нас в США, где мы впервые увидели, как надо, и постарались перенести на советскую почву.

Конечно, наши возможности, в том числе технические, никак не соответствовали американским, мы в то время отставали очень и очень сильно. Советская медицина сильно отставала от мировой. Надо это признать и говорить прямо.

Когда мы создавали отделение, поняли, что без мамочек мы этих детей выходить не сможем, и стали пускать их в реанимацию. Это было первое отделение в СССР, где пускали родителей к детям. И это вызвало страшный гнев министерства здравоохранения, я даже получил выговор.

— Почему вы, наверняка зная о последствиях, пошли против регламентов Минздрава?

— Условия для выхаживания в то время были очень сложны, прежде всего из-за нехватки сестер. После перевода в палату детям требовался материнский уход. Кроме этого, длительное изолирование от матери — тяжелая психологическая травма для ребенка.

Мамы сидели с детьми, говорили с ними, купали, и, таким образом, дети находились в комфортном состоянии. Это и была причина, почему я стал пускать родителей в послеоперационные палаты.

В то время мы много писали, сколько помощи требуется детям, сколько из них умирает от года до трех лет. Тогда все эти данные были засекречены, получить их было очень трудно, а напечатать еще труднее. Тем не менее, это удавалось.

У нас в отделении были хорошие результаты, и к нам приезжали люди, смотрели, как мы работаем. Конечно, мы были ограничены, но многим смогли помочь. Но одно отделение на весь СССР — это капля в море, просто смешно. И когда сейчас ребенка из Владивостока везут в Москву — это ведь тоже ненормально, все должно развиваться на местах.

Владимир Алекси-Месхишвили на операции

— Как вам кажется, это хорошо, плохо или неизбежно, что некоторые пациенты из России до сих пор едут на операции в Европу и США?

— У больных есть полное право оперироваться в той или иной клинике или стране. Это судьба человека. Как можно ему запрещать выбирать клинику, если речь идет о жизни и здоровье? Никакого разговора о гуманизме в этом случае быть не может. Нужно понимать, что все стремятся туда, где лучшие результаты, что вполне естественно.

Больных из России в нашей клинике стало гораздо меньше, чем в 1990-е годы. Сравнивать с тем временем даже нельзя. Очень многие операции стали делать на родине, есть прекрасные хирурги.

В России многие центры оперируют, говорят, что успешно, но мы точно не знаем, потому что статистики по смертности и осложнениям нет, ее не открывают. Если результаты отличные — бояться нечего. Данные должны быть в открытом доступе, чтобы люди знали, кто как работает, у кого какая смертность или осложнения.

В Германии над нами очень сильный контроль. Вся статистика по нашим операциям собрана в одном месте, и страховые компании, которые платят за эти операции — а они очень дорогостоящие, — не заинтересованы, чтобы больные шли туда, где плохие результаты. В Германии тоже не все замечательные.

К сожалению, в России почти все закрыто, нет системы контроля качества, и я знаю только несколько отделений, которые открыто показывают свои результаты. И мы знаем, что в некоторых случаях смертность такая, какой не должна быть.

— Почему так происходит?

— Это объясняется не тем, то у людей нет опыта, а тем, что недостаточно ресурсов и системной подготовки. Например, есть отдельные специалисты по эхокардиографии, зондированию. Но детский кардиолог должен обладать всеми методами лечения больного с пороками сердца, кроме хирургического. Для этого нужна определенная система обучения.

Чтобы стать детским кардиологом в Германии, надо после института изучить неонатологию, педиатрию, детскую кардиологию, сдать экзамены — и после этого ты имеешь право заниматься с детьми с врожденными пороками сердца.

На мой взгляд, детская кардиохирургия гораздо сложнее взрослой: комбинация врожденных пороков такая многообразная, что некоторые встречаются один-два раза в жизни врача.

Чтобы выбрать правильно решение, нужно обладать огромными знаниями.

В России четкой системы подготовки детских хирургов нет, и детская кардиохирургия как профессия не существует, кажется, официально не признана. Детей подчас оперируют хирурги, занимающими другими областями кардиохирургии, но я думаю, никакого отношения ко взрослой кардиохирургии детская не имеет.

Врожденные пороки сердца, особенно сложные — это проблема на всю жизнь. Пациентов нужно контролировать в течение жизни, нередко во взрослом возрасте им требуются повторные операции.

После 18 лет этих больных в России детские больницы принимать уже не хотят, а взрослые хирурги в этом мало понимают. Поэтому взрослые пациенты с оперированными врожденными пороками словно висят в воздухе. Это абсолютно неправильная постановка вопроса.

— А как помощь взрослым пациентам устроена в Германии?

— В Германии такого разделения нет. У нас нет отделения для новорожденных и детей первых трех лет жизни. Все больные с врожденными пороками сердца лечатся в одном отделении, независимо от возраста, и мне приходилось оперировать больных в возрасте 3 дней и в возрасте 80 лет. Какая разница? Ты должен уметь все, что касается врожденных пороков сердца.

Ко мне иногда обращаются больные, которых я когда-то оперировал. Они уже взрослые, у кого-то уже свои дети, и они спрашивают: что нам делать, нас нигде не принимают.

Немецкий кардиологический центр

— Что вы им обычно отвечаете?

— Приходится созваниваться с коллегами, просить, чтобы они посмотрели. Но это же не дело.

Взрослых людей, которых уже прооперировали по поводу врожденных пороков сердца сегодня гораздо больше, чем тех, которые рождаются с ними. И эти пациенты требуют постоянного наблюдения. Надо же им помогать.

В Германии существует специальный центр для взрослых, который следит за ними и направляет — по хирургической линии или кардиологической. К сожалению, в России эта проблема не решается никак: людей отфутболивают.

Нельзя на ходу отвечать на вопросы родителей

— Это правда, что в Германии вы прооперировали больше тысячи пациентов из России?

— Речь идет лишь о нескольких сотнях, но не тысяче.

— Я слышала, что родители детей поехали за вами, так как многие операции делали только вы.

— Никто ни за кем никуда не едет, это все неправда (улыбается).

В 1990-е в Германии было много благотворительных обществ для России и бывших советских республик, на кардиохирургические операции выделялись деньги — а ведь они очень дорогие, так как тут задействованы огромные технологии. Оборудование одной койки в отделении интенсивной терапии для ребенка стоит около 75 тысяч евро. В то время я через эти общества мог доставать какие-то деньги для пациентов…

Помню, однажды мне написала воспитательница детского дома из Вологды, рассказала про мальчика, которого нигде не брали. Тот мальчик поправился, вырос и отправил мне письмо, а потом мы созвонились. Его я уже не так хорошо помню, как воспитательницу. Это была необыкновенная женщина, которая… у меня даже голос задрожал… к этому ребенку относилась как к родному, все время была с ним рядом.

Попасть в детдом — это же огромная трагедия. В Германии нет детских домов. Здесь есть попечители, которые берут детей, оставшихся без родителей, к себе в семью на воспитание. Огромное количество детдомов о чем говорит? О неблагополучии каком-то, непорядке.

У нас был случай, когда отец ребенка с синдромом Дауна усыновил еще одного такого ребенка, только еще с пороком сердца. Для меня это пример человечности, прежде всего.

Профессор Алекси-Месхишвили. Фото Юрия Роста

Мне кажется, все дети требуют внимания, любви, счастливой жизни. И все должны иметь равные условия, чтобы реализоваться. Наверное, сколько в этих детдомах способных детей! Они же не виноваты, что родители от них отказались. Посмотрите, сколько детей увезли в США и там они стали необыкновенными спортсменами!

Иногда читаю, что детей бьют, и думаю: ну как вообще можно ребенка бить? Как можно поднять на него руку, как бы он себя ни вел? Ведь ему всегда все можно объяснить.

— Врач тоже может все объяснить пациенту, или проблема коммуникации в медицине неизбежна, как вы думаете?

— Конечно, может. Если ты не можешь что-то объяснить больному, значит, ты сам не понимаешь, о чем говоришь. Любому человеку, независимо от уровня его образования и культуры, можно все объяснить.

И родитель должен понимать, что ты сделаешь для его ребенка все, что можешь. Но это не значит, что он будет здоров — это главный момент, который мама и папа должны понимать.

Многие не выдерживают.

Умение общаться, находить общий язык, слушать, доводить свои мысли до полного понимания — это признак культуры.

— Этому умению можно научиться?

— Можно научиться, если есть пример. Если видишь, как ведет себя твой старший коллега. Главное — этому нужно хотеть научиться. Нельзя на ходу отвечать на вопросы родителей — людям нужно уделять время. Если тебя спрашивают, ты должен побеседовать, успокоить. Это же их горе.

Огромным достижением последнего времени считают допуск близких в реанимацию. Не пускать — это варварство просто. Люди не хотят показывать, как они работают.

С другой стороны, сестры и врачи очень перегружены. Например, в Германии на одну койку приходится четыре сестры. У трех сестер восьмичасовой рабочий день, одна — в резерве. И сестры занимаются только больными, а все остальное, например, уборку помещения, делают специальные люди, которые никакого отношения к медицине не имеют.

В России часто одна сестра на несколько больных. Естественно, качество ухода страдает.

В Германии с сестрами тоже все непросто: они не получают какие-то необыкновенные деньги. Многие из них не хотят работать в реанимации, когда такие же деньги могут заработать в зубном кабинете. В этом году все поняли, что без врачей и сестер не обойтись.

— Как раз хотела спросить, как вы жили в карантин.

— Первые три месяца вообще из дома не выходил. Сейчас, конечно, хожу в маске, мою руки, соблюдаю дистанцию и гигиену, как полагается.

Понимаете, в чем дело… Пока человека лично не затронет, он никогда не поймет серьезность ситуации. Некоторые говорят, что вирус проходит бессимптомно, но это ничего не значит — никто не знает, какие отдаленные последствия возникнут у этих больных, что у них с легкими и другими органами. Все это только изучается, на это идут огромные научные силы.

Иногда результат операции не зависит от хирурга

— Вы приходили к пациенту пять раз в день — это стандарт в больнице или ваше правило?

— Это мое правило, особенно оно касается сложных больных. Если ты сделал операцию, это же не значит, что на ней твоя ответственность закончилась, правильно? Ты приходишь, смотришь больного и, может быть, замечаешь то, что другие не заметили.

Я волновался всегда за больных, не был уверен, что все хорошо идет. Как минимум, три раза в день проверить нужно обязательно.

На операции

— Получается, вы волновалась за 350 человек в году? Ведь столько операций ежегодно проводили.

— Врач не может умирать с каждым своим пациентом. С другой стороны, нет хирурга, у которого бы не погибали больные…

— Что делает врач, когда это происходит?

— Обсуждает с коллегами, почему это произошло. Может быть, мы что-то не так сделали? Может быть, наши показания были неправильными? Иначе никак быть не может. Чтобы снизить смертность до минимального уровня, нужна коллегиальная работа, анализ ошибок.

Было время, когда смертность при определенных пороках была 50%, то есть каждый второй умирал. Сегодня смертность в лучших клиниках где-то на уровне 2%.

— Академик Александр Коновалов, директор центра нейрохирургии им. Бурденко, в интервью часто говорит о кладбище пациентов у врачей-хирургов…

— Был такой выдающий хирург Сергей Сергеевич Юдин, он работал в Серпухове. Говорят, что там существовало кладбище Юдина. Это было начало прошлого века, когда многие вещи были очень рискованными…

Конечно, у каждого хирурга есть свое небольшое кладбище, без него никак не получается, к сожалению. Бывают очень сложные операции, результат которых не зависит от хирурга — небольшой сдвиг, и больной потерян. Иногда берешься за то, за что не надо браться, и пытаешься помочь тому, кому нельзя помочь.

Мне запомнился один смертельный случай. Это было в 1976 году. Поступил новорожденный с сложным пороком — атрезией легочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой. Такие дети обычно погибают вскоре после рождения. Опыта таких операций у нас практически не было. В операционной у ребенка возникла остановка сердца, мы его реанимировали более часа, но восстановить сердечную деятельность не смогли. В институте пошли слухи, что мы отправили живого ребенка в морг. Приехала комиссия из Минздрава, но все обошлось. Сегодня, наверное, возбудили бы уголовное дело…

Спустя полтора года мама родила ребенка с таким же пороком, мы успешно его прооперировали и выписали. Потом родители уехали в США, я встретил эту семью во время одной из моих командировок. Мальчику уже было 16 лет. Кардиолог, который его наблюдал, удивился, что такую операцию могли сделать в СССР.

— Вы помните, что говорили маме перед операцией у второго ребенка?

— Вспомнить детали и волнения через столько лет я не могу, но раз она согласилась на операцию, наверное, доверяла мне. А академика Коновалова я очень хорошо знаю с 1968 года. Это пример настоящего врача, врача старого толка, порода которых извелась потихоньку. Таких людей слишком мало сегодня.

— А что «входит» в эту породу?

— Честность в общении с пациентом. Любовь к больному и желание ему помочь, насколько возможно. Стремление понять не только болезнь человека, а его тревогу, заботы.

С каждым больным нужно находить что-то душевно общее, постараться создать доверительные взаимоотношения. Говорить обо всем, не пугая.

Это позволяет избежать многих неприятностей в будущем, в случае развития осложнений.

— Это правда, что некоторые пациенты из России ночевали в вашей квартире в Берлине?

— В те времена у пациентов не было денег на ночлег, и некоторых больных мы размещали у себя. Но это, конечно, единичные случаи — я никогда не устраивал у себя гостиницу (улыбается). А потом клиника построила гостиницу, где можно было снять номер за очень маленькую цену.

Многие люди, которые жили у нас, наверное, благодарны и помнят. Но больной обычно вспоминает врача, когда ему что-то нужно. Редко кто поздравляет с днем рождения. В Германии я прооперировал от шести до восьми тысяч человек. Может, человек 20 наберется, кто помнит. Хотя одна женщина даже фильм сняла.

Профессор Алекси-Месхишвили. 2003 год

Я считаю, что с пациентами надо иметь деловые отношения, дружить неправильно. Потому что болезнь не уходит, и сегодня человек доволен, а завтра нет.

— Бывало ли такое, что пациенты находили вас спустя годы?

— Недавно я получил письмо от одного пациента, которого оперировал много лет назад. Вот оно:

«Здравствуйте, не думал, что найду вас на фейсбуке. Мне 37 лет, и всю жизнь, почти на каждый мой день рождения, родители рассказывали и продолжают рассказывать мне историю того, как меня спасали в 1984 году в Москве. Как папа предложил вам взятку, чтобы именно вы меня прооперировали, а вы ему тогда ответили: «Если бы ты не был отец, то я бы тебя за это предложение выгнал. Не переживайте, эти операции делаю только я».

Вряд ли вы помните, конечно, наверняка у вас за всю жизнь было много подобных случаев. В любом случае огромное вам человеческое спасибо, я один из многих тех, кому вы спасли жизнь».

— Какой была ваша реакция на это сообщение?

— Для меня это приятная неожиданность. Я этого пациента не помню. Посоветовал ему обследоваться, так как после армии он у врача не был.

Письма такие получаю редко, отвечаю всегда, не отвечать — хамство.

Если чему-то у меня научились – это мое самое большое достижение

— Что еще мешает развитию детской кардиохирургии в России?

— Научные статьи из России очень редко публикуются в ведущих кардиохирургических журналах мира, а если и публикуются, то в каких-то второстепенных изданиях. Если вы возьмете ведущие англо-американские журналы, то увидите, что работы публикуют китайцы, корейцы, индусы. А где статьи из России? Их, к сожалению, единицы.

Некоторые врачи приезжали к нам в центр на стажировку, но уезжали недовольными, потому что не могли полноценно общаться по-английски. Английский — это современная латынь в медицине, без знания языка практически невозможно следить за тем, что происходит в мире. Конечно, мало кто знает язык на таком уровне, чтобы написать статью для ведущего научного журнала. В институте, где я работал, были специальные люди, которые правили наши работы.

Я все время ищу людей из России, с кем могу написать научную работу. Недавно некоторым врачам предложил темы, но особого интереса они не проявили, что меня несколько удивило. Может, кого-то и заинтересует. Ведь для того, чтобы получать знания, быть любознательным, врач должен иметь условия. А если у него мизерная зарплата, как он будет выписывать дорогие журналы? Это вопрос очень сложный.

— Поэтому вы стали одним из создателей Ассоциации детских кардиохирургов России — чтобы делиться знаниями?

— Я никакой не создатель, а один из, так сказать, доброжелателей, чтобы это общество было создано. Да, оно позволяет людям собираться на конференциях, обмениваться современными знаниями. Кроме этого, у нас есть Сердечный клуб России, в котором я один из модераторов. На нашем сайте все время стараюсь выкладывать какие-то интересные статьи, чтобы люди могли прочитать. В вотсапе мы обсуждаем всякие интересные случаи.

Лекционный день в детской городской больнице №1 Санкт-Петербурга

— Почему вам это важно?

— Это одна из форм образовательной помощи. Когда учишь других, ты должен все время самообразовываться — нельзя учить человека, если у тебя какие-то позапрошлые знания.

Я работал до 73 лет, хотя в Германии врачи в 65 уходят на пенсию. Почему я работал? Мои знания надо было передать молодым врачам. И выросли блестящие хирурги. Я очень рад и считаю, что, если люди чему-то когда-то у меня научились — это самая большая заслуга моей жизни, самое большое достижение.

— У вас не было возможности остаться в России?

— Покидать свою страну — большая потеря. Теряешь круг общения, друзей, мир, в котором ты вырос. Но я уехал, так как хотел подняться на более высокий профессиональный уровень, что, как мне кажется, мне удалось в конце концов. С сегодняшним пониманием и знаниями я вряд ли смог бы работать в той обстановке, да и сейчас тоже тяжело.

Есть система главных врачей — это такая система удельных князей, которые позволяют себе делать все, что им вздумается. Ведь на Западе нет такой системы. Больницей управляет менеджер, и он, например, не занимается закупкой оборудования — для этого есть специальное отделение. Также существуют клинический руководитель учреждения.

В институте, где я работал, есть пять отделений. У каждого свой руководитель, и руководитель клиники не может вмешиваться в работу этих отделений, назначать туда сотрудников или увольнять. Он может только давать общую стратегию развития клиники, с руководителями обсудить какие-то проблемы отделений. В России главврачи указывают, кому и как работать, отвечают за закупки — это огромное поле для коррупции.

— Что бы вы сделали, если только от вас зависело бы дальнейшее развитие медицины в России, в частности, детской кардиохирургии? Какие проблемы нужно было бы решать в первую очередь?

— Если я скажу, что я знаю, это будет очень нескромно. Я не знаю, как можно помочь. Думаю, вся система, оставшаяся после Советского Союза, требует реорганизации, но для этого надо быть человеком с большим государственным умом. Как может быть, что где-то в отдельном городе нет возможности лечить детей? Это же не дело.

Обучение надо ставить на совершенно другой уровень. Какие-то сертификаты, по-моему, большая формальность.

Не должно быть никаких главных специалистов страны. В свое время был главный фтизиатр Советского Союза — один на триста миллионов населения. Чиновник большого ранга, который указывает периферии, как нужно работать. Какие у него необыкновенные качества, что он главный специалист?

— Но пока система обучения в России не изменилась, что вы посоветуете делать молодым врачам, которые хотят стать если не главными, то просто хорошими хирургами?

— Стараться узнать как можно больше и совершенствоваться каждый день. Должен быть постоянный интерес к своей профессии. У меня нет ни дня, чтобы я не прочитал какой-нибудь статьи, хотя в принципе мне это уже не нужно, так как от больных я уже отошел. Но мне это интересно.

Блестящий хирург практически не совершает ошибки, хороший хирург совершает, но умеет быстро исправлять, а плохой совершает, но не может исправить.

— В таком случае каждый ли сможет стать хорошим хирургом?

— Это дано многим, но не каждому. Когда приходит молодой человек, говорит, что хочет стать хирургом, ты смотришь, как у него работают руки — для хирурга мануальные качества исключительно важны. И иногда говоришь: ты знаешь, это не твое дело. Тяжело им это сказать, они обижаются, но надо быть честным.

Люди от Бога — те, кто помогает близким бескорыстно

— Умение работать руками, видимо, у вас семейное — ваш брат-близнец известный художник-сценограф. А вы думали о какой-то другой профессии?

— Художником я не мог стать, так как рисовать совершенно не умею. Я хотел стать врачом. В нашей семье врачи были и раньше — мой прапрадед окончил Военно-медицинскую академию в Петербурге в 1840 году, бабушка была медсестрой в Москве.

А что касается рук — я пишу очень красиво. Все наши предки до середины XIX века были священниками, очень известными в Грузии, похороненными в монастырях. Если возьмете энциклопедию православия России — там очень много про них написано. И они были замечательными каллиграфами. Какая-то способность, наверное, передалась. Талант — слишком высокое слово. Но я могу руками практически все починить в доме. В молодости занимался радиолюбительством.

Часто спрашивают, кем бы вы стали еще…. Я бы никогда не стал врачом. Может быть, я стал бы путешественником, археологом или криминалистом — существует так много интересных профессий. Но врачом уже нет. Врач — очень тяжелая профессия. Если посмотреть, сколько лет ты провел в больнице и сколько дома… Получается, основная твоя жизнь прошла там.

Врач-хирург — это перевернутая страница моей жизни, но, к сожалению, второго раза не бывает.

— Как вам кажется, что человеку вообще важно успеть сделать в жизни?

— Люди, которые советуют другим как жить, не вызывают у меня доверия. Но, мне кажется, во-первых, надо быть честными и порядочными людьми — это самое главное. Не грубите близким, не губите свое здоровье, ведите добрый образ жизни, насколько это возможно в сегодняшних условиях. И постоянно совершенствуйтесь в своей профессии.

Доктор посадил ель в аллее при центре сердечно-сосудистой хирургии в Перми

— Владимир Владимирович, в вашей жизни есть место для веры? Или это не путь для хирурга, который, простите за пафос, почти ежедневно сражается со смертью?

— Хирург может быть верующим человеком. Можно вспомнить знаменитого хирурга Луку Войно-Ясенецкого, который очень пострадал за свою веру в сталинские времена.

Я человек неверующий, несмотря на то, что мои предки были священниками. Часто думаешь: вот наша галактика, а что за ней? И где конец? Мы просто песчинка…

Я спрашивал очень высоких религиозных деятелей — на уровне руководителей церкви — почему страдают эти дети. Они говорят: «За грехи родителей». А причем родители тут? Почему дети должны отвечать за грехи родителей? Я этого не понимаю. И на операции приезжали очаровательные дети с замечательными родителями.

Пациенты из России часто привозили иконки, читали молитвы, одна женщина даже свечку зажгла в реанимации, где кислород циркулирует… Мне кажется, вера не помогает в хирургии. В хирургии помогают умения и знания.

Думаю, настоящий верующий человек — это прежде всего человек нравственный, порядочный, не злой. Но нравственным можно быть и без веры… Считаю, что гораздо более верующие люди — те, которые помогают близким бескорыстно и не пытаются потом напомнить, что они такого необыкновенного сделали. Это настоящие люди от Бога.

— На ваш взгляд, можно ли как-то стать человеком с большим сердцем?

— Я думаю, надо родиться таким. Только сердце — это не центр эмоций, в сердце нет души, как думали в эпоху Возрождения.

Не хочу выступать в роли всезнайки — мои знания тоже ограничены. Еще добавлю, что врач должен быть широко образованным человеком, культурным, знать литературу, много читать. Все не откладывается, конечно, но есть писатели, которых хочется перечитывать.

— Кого, например?

— Чехова. Великий писатель. Он был необыкновенной личностью. Поражает, когда видишь, что Чехов успел создать за свои годы, хотя ушел из жизни так рано.

— Не могу не спросить, кем вы себя больше ощущаете — немецким, советско-российским врачом, международным?

— Я ощущаю себя просто врачом. Приблизительно так, как писал Чехов: «Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения; что же национально, то уже не наука».