Непраздный поэт

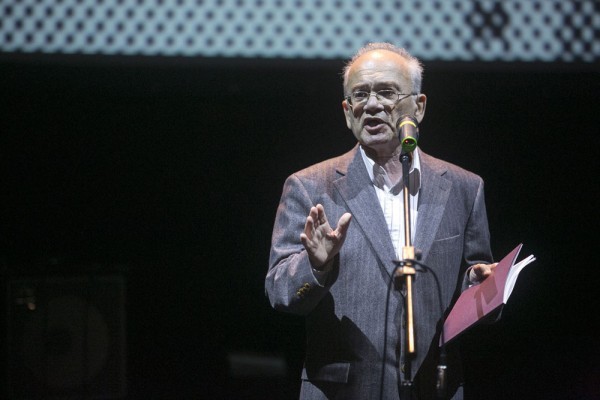

Александр Семенович Кушнер – известный русский поэт. Первые его книги начали выходить еще в начале 60-х. Сегодня издано около пятидесяти сборников его стихов, в том числе и для детей. Бродский называл Кушнера одним из лучших лирических поэтов XX века. И, как и Бродский, Кушнер врос поэтически врос в родной город.

Стихи в полную силу

Первая моя книга вышла в 62-м году тиражом десять тысяч, дальше выходили в 66-м и в 69-м. У меня выходили книги регулярно, также как они выходили регулярно у старших меня года на четыре Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулиной, Юнны Мориц, Горбовского, Окуджавы и многих, многих других. А для тех, кто пришел попозже, как Бродский, занавес опустился. Он на четыре года меня моложе, и ему уже пробиться было трудно.

Меня спрашивают, изменился ли я в чем-то… У меня были такие стихи:

Вот сирень. Как цвела при советской власти,

Так цветет и сегодня, ничуть не хуже.

Вот и я свою жизнь не делю на части.

Я терпеть не мог советскую власть, но стихи я писал в полную силу и тогда, и сегодня. Мне, может быть, помогало понимание того, что все века примерно одинаковы, что вторая половина XX века во всяком случае куда легче и лучше, чем первая. Вот если бы родиться где-нибудь в начале века, вот тогда бы я хлебнул горя! А так я уж, нет, я себе нытья не позволяю.

Нужны ли поэту премии?

Я бы мог сказать: «Что мне премии, что мне слава, я прекрасно без них проживу, обойдусь!» — но не скажу: я врать не хочу. Это важно. Другое дело, что в советское время ни о каких премиях я и думать не думал, и не мечтал, и не хотел. Это ко мне не имело никакого отношения. Когда в 90-е годы я стал получать премии — ну что же, очень хорошо. Не говоря о том, что существуют большие премии, на эти деньги можно жить какое-то время, хоть два-три года. Ведь гонорары за книги бесконечно ничтожны.

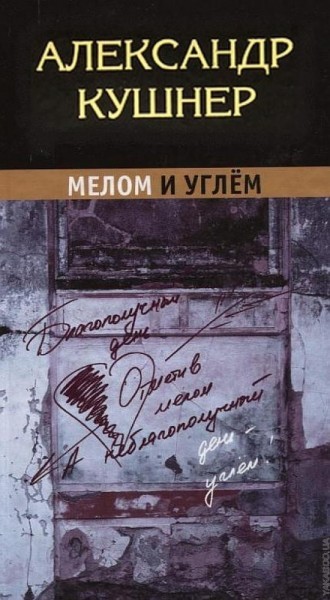

Только что в Москве вышла книга новых стихов «Мелом и углем», тираж две тысячи экземпляров. Вслед за ней в издательстве «Азбука» в Петербурге вышла книга «По эту сторону от таинственной черты» пятитысячным тиражом. По нынешним временам для стихов это неплохо.

За последние десять лет у меня вышло книг пятнадцать. Так что с моей стороны жаловаться было бы нечестно.

Как делать стихи?

Если «Война и мир» и «Анна Каренина» написаны от руки, если весь Шекспир написан от руки и так далее — значит, ничего страшного, можно и от руки писать: на качестве вещи это не сказывается. Более того, я боюсь, что работа на компьютере может повредить поэтическому труду.

Есть какая-то связь между рукой, кистью, локтевым суставом и мозгом. Я должен видеть текст перед собой, я должен зачеркивать слова и снова их писать, я должен куда-то еще в сторонку записать парочку рифм, пришедших в голову, чтоб не забыть, а тут еще что-то такое, имеющее отношение к чему-то в конце и так далее — и все это на одном листе бумаги, на двух!

Неразбериха полная, но я-то в ней как рыба в воде плаваю. А вот если я все это буду проделывать на компьютере, я тысячу раз собьюсь, и боюсь, что ничего не получится.

Как пишется проза, я не знаю. Может быть, современный прозаик пишет сразу на компьютере. Слава Богу, я ничего против не имею. Но я не уверен даже в этом.

Есть ли место поэту?

В прежние времена я предпочитал бы называть себя менее ответственным и громким словом, чем «поэт». «Человек, пишущий стихи». Но поскольку мне уже много лет, то я привык, смирился.

Надеюсь, что и сегодня в нашей жизни есть место поэту. Надеюсь вопреки мнению многих — часто приходится слышать, что с поэзией покончено, что она отошла на задний план, что она никому не нужна. Но даже в последнее время я мог убедиться, что это не так. У меня недавно в издательстве «Азбука» вышла книжка «По эту сторону от таинственной черты», успешно прошли две встречи с читателями в магазине «Буквоед» и в «Доме Книги» на канале Грибоедова. Я убедился в том, что стихи сегодня нужны, но лишь тем, кто по-настоящему их любит.

Приходит письмо или вдруг звонит человек, которого ты не знаешь, или ты выступаешь на вечере и получаешь благожелательные, добрые записки — и видишь, что твои стихи кому-то нужны. Но точно так же было и раньше.

Я не могу сказать, что в этом смысле что-то изменилось, и бабушки, дедушки сегодняшних молодых людей ничуть не хуже этих молодых людей.

Сегодня много поэтов в провинции, и провинциальный читатель сегодня куда более внимателен, чем столичный — он не так избалован. Я получаю много писем, не только электронных, но и из почтового ящика. Это явное свидетельство того, что любовь к поэзии сохраняется, она есть. Я вообще не могу себе представить Россию без стихов. Это будет другая страна. Это будет Африка. Хотя надеюсь, что и в Африке любят стихи. Не хочу обижать этот континент!

Открытая дверь

В прежние, советские времена часто все двери были закрыты, а дверь в литературу приоткрыта. В нее и ломились, потому что больше некуда.

Иногда казалось: прочтет Евтушенко стихи, а завтра произойдут какие-нибудь перемены в Политбюро. Были у нас и другие талантливые люди: Вознесенский, Ахмадулина, Соснор, Горбовский, наконец — Бродский.

Ведь чем стихи хороши — они обладают замечательной способностью распространяться и вне печатного станка. В отличие от живописи, которая существует в одном экземпляре, поэзия существует во множестве экземпляров, была бы к ней любовь! Как долго не могли у нас издать Мандельштама! А мы его знали наизусть еще в пятидесятые годы, потому что на машинке перепечатывали эти стихи.

Поэзия: всегда в тени

У нас есть неправильное ощущение, будто поэзия когда-то была нужна, а сейчас настали времена, когда она отошла в тень. Она и при Пушкине отходила в тень. В 1830-м году только закончив «Евгения Онегина» он написал стихотворение «Поэту»:

Поэт! не дорожи любовию народной…

В это время он почувствовал отлив интереса к поэзии.

А Баратынский вообще был забыт при жизни. Он пережил Пушкина, умер в 1844-м году. Его хоронили четыре литератора: Вяземский, Жуковский, Панаев и Плетнев, и один родственник. Даже в некрологе было напечатано: забытый и никому не нужный поэт. Нам даже страшно это сегодня представить.

А сегодня школьник, если у него в школе хороший учитель, знает это имя. И я знаю таких учителей. Иногда и родители, и даже товарищи помогают.

Эзотерическая поэзия

Необязательно, чтоб все знали Баратынского. Вообще не нужно насаждать поэзию, как сказал бы Пастернак, «как картофель при Екатерине». Также как музыку и живопись. Это свободное волеизъявление, это искусство — его любят те, кто его любит.

Но сегодня есть еще одна проблема, в которой в значительной степени виноваты сами поэты.

Очень много поэзии совершенно закрытой, непонятной, отказавшейся от знаков препинания и от какого-либо смысла. Герметизм в поэзии — это, видите ли, очень хорошо!

Великий поэт Осип Мандельштам многих загубил тем, что некоторые его стихи, особенно Воронежского цикла, не вполне понятны. Потребовались даже филологические изыскания, чтобы их объяснить. Но в его случае я объясняю это прежде всего страшной мукой, в которой он жил: страшным одиночеством.

Читателя! Советчика! Врача! На лестнице колючей разговора б….

Он был лишен этого. Он был лишен обратной связи. Очень трудно жить одному. А сегодня с какой стати впадать в бессмыслицу? Да Мандельштам бы с лестницы спустил и палкой огрел такого поэта, который подбирает, допустим, слова на букву «м», думая, что между ними возникает связь. Но ее нет! Это выдумка праздного ума!

О чем писал Мандельштам

— Невозможно говорить о русской поэзии не вспоминая Мандельштама!

— Так же, как Ахматову, Пастернака, Блока и многих других!

Мандельштам называл себя «смысловиком» (как и Пушкин представлялся: «солнце ума»), и это совершенно правильно. Значительная часть нынешних поэтов настроена противоположным образом. Чем это объяснить? Я думаю, нехваткой таланта.

— Я как-то читала стихи Мандельштама: «Я не увижу знаменитой Федры в старинном многоярусном театре…», – и вдруг до меня с такой ясностью дошло: ведь он о простых вещах пишет, что действительно его никогда не выпустят за границу, и он никогда не будет в Греции или во Франции, и он никогда не увидит постановки «Федры» в старинном театре.

— Да, он имел в виду ту «Федру», но на то, что его выпустят за границу, он еще надеялся в начале 20-х годов. И между прочим, он жил за границей в молодости, а уж потом занавес закрылся. В 1930-х годах он только мечтал о флорентийском небе, и воронежские холмы сравнивал с флорентийскими.

— Воронеж — очень обаятельный город, артистичный и красивый. Это один из немногих провинциальных городов, который полностью сохранил исторический центр, и там очень интересная театральная жизнь.

А он работал в Воронежском театре в ссылке! Там ставили что-то из Гольдони. Есть его фотографии с актерами. Там он не был так одинок.

Самое тяжелое для него началось в Чердыни, в 1934 году. Разговор со следователем, страшные стихи, которые он написал…

Он пережил страшное несчастье! Но кроме всего для нас это еще и огромная поддержка. Я себе говорю: «Не смей ныть! Стыдно! Вспомни, каково пришлось Мандельштаму». И это может сказать себе любой поэт и вообще любой человек.

Могли бы дожить

Сколько прекрасных людей ушло на моей памяти. Вспомню хотя бы Лидию Гинзбург – великого писателя и филолога. Лучшие книги изданы уже под занавес ее жизни.

Вспомню Александра Константиновича Гладкова – молодого друга Мейерхольда. Я с ним дружил и видел, как он любит жизнь и как он благодарен судьбе за то, что, столько лет проведя в лагере, все-таки был из него наконец выпущен!

Я знал Надежду Яковлевну Мандельштам. Она говорила: «Боже мой, не написал бы Оська вот своих стихов: «Мы живем под собою не чуя страны», а вдруг бы выжил?!» Я был у нее в Москве, в квартире на Хорошевском шоссе, и представил, что Осип Эмильевич мог дожить до 60-х годов. Ему было бы семьдесят лет.

— Трудно говорить, кто из них мог уцелеть, кто нет. Николай Гумилев тоже мог бы дожить…

– Конечно. Ахматова увидела новое время и была мало того, что рада, а еще и заинтересована политикой. Я был у нее несколько раз, и она мне однажды сказала: «Вот один поэт (не буду называть имени) сказал: «Что мне Хрущев?!» (и как стукнет кулаком по столу) — Как это — что мне Хрущев?!» Для нее Хрущев много значил, потому что при нем выпустили сына и при нем началась другая жизнь.

– Многие исследователи говорят, что именно в это время родилось поколение тех людей, которые уже в 80-90-е годы окончательно сдвинули дело с этой страшной мертвой точки.

– Конечно, это все было чрезвычайно важно! Я думаю, что этот переломный момент значил не меньше, чем перестроечный.

– В каком-то смысле, может быть, и больше: не только из лагерей и тюрем выпустили заключенных, но и крестьяне, колхозники получили паспорта и вышли из своего крепостного состояния.

– А вот меня не пускали за границу до ельцинских и горбачевских времен. Ну ладно, Бог с ней! Все равно, слава Богу, увидел!

Главное, кое-что наш трагический опыт дал человеку не только в России. Я помню Арагона, Эльзу Триоле, Сартра, Поля Элюара или кого-нибудь еще, сочувствовавших переменам советской России… Мы своей историей показали, по какому пути не надо идти.