«Такая беда свалилась на Землю»

— Мне вспомнился артист, который нацепил недавно желтую звезду в знак протеста, что в ресторан не пустили. Возможно ли, что идет какая-то девальвация темы гетто в массовом сознании и ваш фильм из-за этого особенно актуален?

— Да по глупости он ее нацепил, ничего плохого не имел в виду. Не подумал, как говорится. Я бы не сказал, что фильм сейчас актуальнее, чем обычно. Это тема вечная.

— Для вас как для историка в работе над материалом было, наверное, не так много нового. Что потрясло?

— Потрясают всегда детали. Скажем, юденраты — еврейские наместники гетто, работающие по приказу из гестапо. Эти люди должны убить сколько-то, чтобы спасти большинство. Кто они? Нелюди, которые предают своих, или герои? Это очень неоднозначный вопрос, который и не имеет прямого решения.

Конечно, я не знал о том, что гестаповцы снимали кино в Терезине (было снято несколько пропагандистских фильмов о том, как сытно, весело и привольно живется в гетто — Прим. ред.), да и не только там. Это производит впечатление. Монтажом фильма занималась жена (Марина Сванидзе — Прим. ред.). Она — человек с тонкой нервной организацией. Как она это все монтировала, я не знаю.

— Лично меня еще потрясло сочетание огромной истории, которую делают Сталин, Гитлер, Молотов, Риббентроп, — и истории маленькой, человеческой, по которой большая проходится катком. Вы нашли две ветви одной семьи, которые живут по разные стороны океана, но встречаются накануне Первой мировой. Американцы приезжают к литовцам в гости.

— Это сюжет, составленный из роликов семейной хроники, которую нам просто подарил наш товарищ и коллега. Спасибо ему.

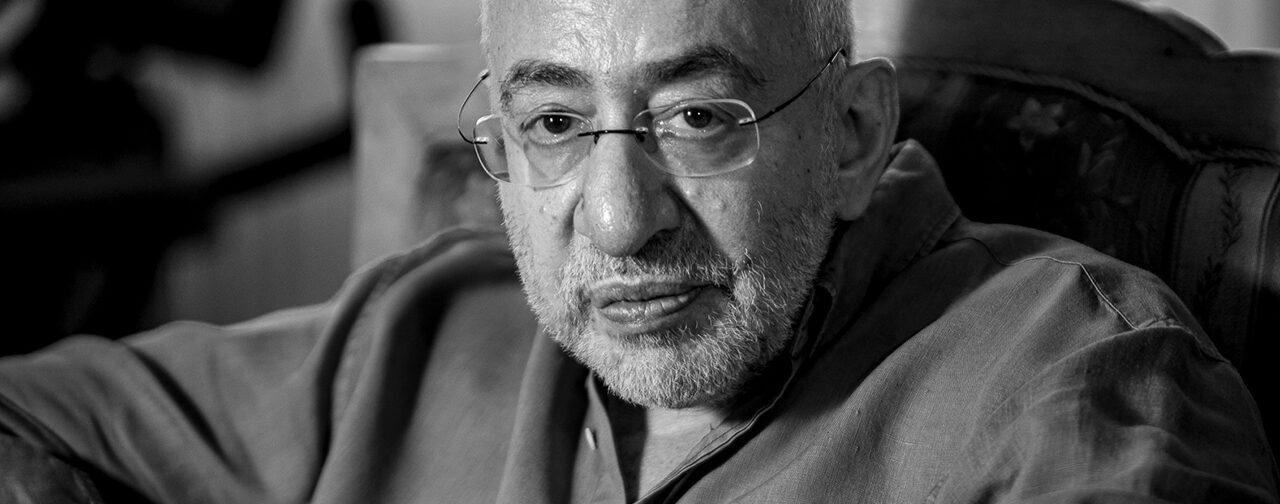

Николай Сванидзе

— А потом одни возвращаются домой в Штаты, другие остаются дома в Литве. Всего-то проходит совсем немного времени — и литовская ветвь попадает в ад.

— Да, именно так.

— В этой теме возможно какое-то утешение, какой-то катарсис, как в Яд ва-Шем в Иерусалиме? Ведь когда проходишь сквозь все залы этого музея, сквозь историю холокоста, и выходишь наружу, в Зал имен, то вдруг понимаешь: все то чудовищное, что сделали с этим народом, привело не к его исчезновению, а к его новой славе. Хотели истребить, а вписали в историю до конца времен.

— Вы знаете, я не хочу… Вернее, хочу, но не готов поддерживать оптимистическую ноту, которая звучит в вашем вопросе. Когда убивают такое количество людей, луча света нет. Меня поразило, когда я узнал, что в Бабьем Яру два слоя жертв. Первый слой — это украинские крестьяне и русские, которые умерли от голода во время голодомора 30-х годов. А над ними лежат евреи, которых гитлеровцы казнили в 1941 году. Два слоя уничтоженных людей — по классовому признаку, потому что большевистская власть ненавидела крестьян, и по национальному, потому что гитлеровцы ненавидели евреев. Вот так они побратались в земле.

Крестьянство с тех пор так и не появилось, нет его. От еврейского народа половину уничтожили.

Половину! В этом просвета нет. Шесть миллионов человек с детьми. Они бы все жили.

— Что мы можем сделать перед лицом этой трагедии? Помнить?

— Помнить и рассказывать. Она не имеет оправданий, она не имеет утешений, еще раз повторяю. Так было, и все. Вдруг, ни с того ни с сего, свалилась такая беда на Землю.

«Крот истории роет медленно»

— Гетто стало не только историческим, но и метафорическим понятием. Мы часто употребляем слова «загнать в гетто», «оказаться в гетто». Вообще, гетто в фигуральном смысле существует — или это из серии желтой звезды на актере, которого не пускают в кафе?

— Существует, конечно. Мы употребляем это понятие применительно к тому или иному народу, или той или иной социальной группе. Гитлер воевал с народами. Сталин воевал с социальными группами. Гетто — это символ безысходного одиночества.

— У вас нет ощущения, что сейчас людей образованных, либерально мыслящих загоняют в гетто — или они сами себя загоняют? Начинаются конфликты и свары между своими, потому что выхода вовне просто нет. Я это вижу в жизни. Видите ли это вы?

— Я бы здесь избегал сравнения с трагедией такой мощи. Такого сейчас нет. Мы можем общаться, можем уехать, много чего можем.

— Само собой, не в прямом смысле, а в смысле мировоззренческо-идеологическом: определенные группы людей оказываются в очень узких тисках. Например, ты понимаешь, что ты не в тренде. Сталинизм в тренде, а ты — нет.

— Ну, и плевать. В гробу видать этот сталинизм, сегодня он в тренде, завтра будет не в тренде. История свое возьмет. Исторический ветер дует не в эти паруса, а в наши, я в этом абсолютно убежден. Другой вопрос: «жаль, только жить в эту пору прекрасную» не доказано, что нам придется. История — штука долгая, крот истории роет медленно, но он роет. Здесь мне все ясно, в плане исторических перспектив, где здесь улица вперед, зеленый коридор, а где тупик. Здесь абсолютно все очевидно.

«Я никогда не спрашиваю разрешения, чего можно, а чего нельзя»

— Но вы тоже наблюдаете, что сталинизм сейчас отчасти возрождается?

— Не нужно иметь орлиного зрения, чтобы это заметить. Конечно, возрождается. И искусственным, и естественным образом. Я бы сказал, снизу — естественно, как протестное выражение: «Ужо вам! Будет вам Сталин, ворью поганому!» Сверху менее органично, но тоже Сталин для части нашей нынешней элиты есть выразитель представления о прекрасном. Однако они не хотели бы, чтобы он появился в действительности, им есть что терять: звук мотора по ночам возле подъезда слушать никому из них не хочется.

— Вы прямым текстом говорите в фильме то, что сейчас говорить не принято. Например, что в мае 1941 года немцы присутствовали на параде в Москве на Красной площади.

— Там даже картинка есть.

— Но у нас сейчас даже пакт Молотова — Риббентропа не то что отрицают, но говорят: Польша сама виновата, она же участвовала в разделе Чехословакии. Как вам удалось сделать такой честный, прямой и острый фильм?

— Мы не стремились сделать острый фильм. А честно мы стремимся делать всегда. Я не могу сказать, как удалось, потому что нам, слава Богу, по-другому не удается. Я никогда не спрашиваю разрешения, чего можно и чего нельзя. А то так мы дойдем до того, что будем спрашивать, можно ли выйти в туалет. Я стараюсь не ставить начальство в такую нелепую ситуацию и не спрашиваю. Здесь уже вопросы к Олегу Борисовичу Добродееву (генеральный директор ВГТРК — Прим.ред.), который историк сам и очень неоднослойный человек. Все прошло спокойно.

Все фильмы, которые я делал, так или иначе, были показаны в эфире российского телевидения.

Некоторые в два часа ночи, это другой вопрос, но после этого они все равно идут в сеть. Среди этих 97 фильмов и исторических роликов есть, уверяю вас, не менее смелые. Просто времена изменились и понятие смелости тоже. То, что раньше было нормально, теперь воспринимается как дерзость.

— Владимир Лузгин упомянул в соцсетях про раздел Польши в 1939 году, и его приговорили к штрафу в 200 тысяч. Но ведь он утверждал, что просто написал то, чему его учили в школе. Что да, был раздел Польши, был пакт Молотова — Риббентропа о ненападении.

— С его секретными протоколами, что немаловажно. Со второй его частью, сентябрьской 1939 года, — договором о дружбе и границе. Об этом тоже всегда забывают.

— Сейчас, получается, это нужно немножко забыть.

— Сейчас это нужно немножко забыть, да. Но я стараюсь это помнить, потому что это моя профессия.

— Как историку работать в нынешней ситуации?

— У меня, наверное, все-таки немножко особое положение, вследствие каких-то черт моей биографии. Я в полуавтономном режиме работаю на канале, где я провел всю свою журналистскую карьеру.

«Я бы за то или иное историческое суждение не наказывал»

— Возможно ли в принципе фальсифицировать историю? Как?

— Очень легко. Просто врать. То, что сейчас делается в отношении нашей истории, в том числе сверху — это фальсификация истории. Я бы сказал, что любая защита сталинского режима от так называемых нападок — это фальсификация истории. А его сейчас защищают.

— А наказывать за фальсификацию истории правильно? Например, за отрицание холокоста или за отрицание геноцида армян.

— Вы меня ставите в сложное положение, потому что я для себя не могу ответить на этот вопрос. Смотря где и как, я думаю. Что такое отрицание холокоста или геноцида армян? Я бы вообще за то или иное историческое суждение не наказывал. Но, с другой стороны, оправдание Гитлера, скажем…

Грань тонкая. Кого наказывать? Как наказывать? Тут ведь только начни.

Это, знаете, как смертная казнь. Давайте казнить убийц-педофилов? Давайте. Никто им добра не хочет. А потом как начнется, так и понесется — всех подряд. Начнут с педофилов, закончат врагами народа.

— Правильно я помню, что вы тоже были членом какой-то комиссии, которая занималась фальсификациями истории?

— Была комиссия со смешным названием «Комиссия по борьбе с фальсификациями истории, идущими во вред Российской Федерации». Можно подумать, что есть фальсификации, которые идут Российской Федерации на пользу, и с ними бороться не надо. Эта комиссия приказала долго жить. Я там, по-моему, один раз присутствовал.

Что считать фальсификацией? Ключ к этой тайне в кармане у начальства лежит — они точно знают, что такое фальсификация, а кроме них никто.

— Деньги или подпись можно подделать. Есть люди, которые этим занимаются. Но невозможно же подделать историю…

— Как раз можно. Пользуясь тем, что история — наука, в отличие от арифметики: один палец и второй палец, в сумме два, хоть ты тресни. В истории такого нет, можно врать сколько угодно, если язык подвешен, тебя готовы слушать.

«Жалко белых, которых Анка сечет из пулемета»

— Я хотела вас спросить, но вы можете не отвечать. Вы верите в Бога?

— У меня сложное отношение, я ни к одной конфессии не принадлежу, но не готов однозначно ответить на этот вопрос.

— А неоднозначно?

— Неоднозначно, наверное, скорее нет. Но в какую-то высшую справедливость я верю.

— В семье не было верующих, наверное?

— Были. Моя мама, профессор истории, доктор наук, была верующим, православным человеком, несмотря на свое еврейское происхождение.

— Про семью хочется отдельно спросить. Вы же из семьи «сталинских соколов»?

— Они очень рано перестали быть соколами. Мои бабушка с дедом по отцовской линии были скорее ленинскими соколами, большевиками с дореволюционным стажем, так называемыми старыми большевиками. Дед был убит, бабушка выжила.

— У деда был конфликт со Сталиным?

— У него был личный конфликт с Берией. Берия его и убил, по всей видимости, лично.

Дед работал министром в Киеве. Сначала он был первым секретарем Тифлисского обкома, потом, когда Берия стал хозяйничать на Кавказе, уехал на Украину. Поскольку он был образованным человеком, еще до революции получил хорошее образование в Петербурге, он возглавил статистическое управление. Летом 1937 года вел совещание и был вызван в кабинет Косиора, первого секретаря компартии Украины, в том же здании.

Дед оставил пиджак на стуле, пошел к Косиору, там его и взяли. Через две недели забрали самого Косиора.

Спустя много лет бабушкин старый приятель, который вел дело о реабилитации деда и у которого были все материалы, сказал ей: «Тебе не надо это смотреть».

И действительно, не надо. Его привезли в тот же вечер в Тбилиси и там через несколько дней довели до смерти на допросе. Судя по некоторым деталям, в этом допросе участвовал сам Берия.

— Его запытали до смерти?

— Ну, да, забили. 42 года было мужику. Совершенно здоровый человек не мог умереть на допросе.

Бабушка положила партбилет на стол, взяла в охапку сына, моего отца, и поехала в Москву в Дом на набережной, где жили ее сестра с мужем. Бросила отца и уехала, там была уборщицей на железнодорожных станциях.

Отец связался со шпаной и чуть не сел в тюрьму по уголовке. Потом пошел на фронт, прошел всю войну, вернулся. На вступительных экзаменах в МГУ встретил маму. Вот, собственно, вся моя история.

— А семья матери?

— Отец матери, по фамилии Крыжановский, был авиатором, летчиком, инженером. Из рабочей питерской семьи, но образованный и с языками. Он еще до войны стал полковником, инспектировал военные заводы во время войны. После войны что-то сболтнул по пьянке при своем заместителе и сел. Вышел уже без зубов. Я его помню хорошо, он меня воспитывал с бабушкой. Бабушки обе меня воспитывали, а дед один.

— Как они вас воспитывали в плане отношения к советской власти? Плохо относиться к Сталину и плохо относиться к советской власти — это не одно и то же.

— Дед даже не хотел, чтобы я знал, что он сидел, как потом мне сказала мама. Бабушка по линии мамы была абсолютно аполитична, политика ее не интересовала. А вот бабушка по линии отца, жена погибшего моего деда Николая Самсоновича, была очень даже политична, еще бы — в партии с 1916 года, приятельница Бухарина. У нас полно фотографий с вырезанными собеседниками моего деда, что его не спасло. Но она со мной тоже о политике не говорила, больше учила в шахматы играть.

Что касается отца, то он не любил советскую власть, Сталина тем более.

Он рассказал мне одну вещь, которая меня поразила. Когда он был еще ребенком, сыном первого человека в Тбилиси, он уже тогда увлекался футболом и приучил меня потом к футбольному болению. Всю жизнь болел за тбилисское «Динамо» так страстно, как сейчас не болеют. Он кричал: «Лодыри грузины!!! Кто так играет?!!»

Так вот, он однажды посмотрел фильм «Чапаев» и сказал, что ему жалко белых, которых сечет из пулемета Анка. Он привык болеть за слабых — и в жизни, и в футболе. Сын большевиков, он понимал, что такое в начале 20-х годов гражданская война. Белые после этой войны были, как немцы после Великой Отечественной войны: гады-гады, враги-враги. И все равно он им сочувствовал.

При этом диссидентом отец, конечно, не был. У него была вполне советская карьера, он с детства, с тех пор как отца забрали, привык держать свои мысли при себе.

— Когда вы почувствовали освобождение от неправды, связанной с советской пропагандой?

— Я думаю, как и все, в конце 80-х годов, когда стало можно сначала что-то читать, а потом говорить. Я почувствовал дикое облегчение, потому что мне надоело врать. Я был готов много дать за то, чтобы мне позволено было не врать, поэтому заставить меня врать снова практически невозможно.

Для меня уже было все вот тут — тоска комсомольских собраний, единогласное голосование.

В курилке люди рассказывают анекдоты про Брежнева, потом возвращаются в зал и начинают говорить казенные слова и поднимать руки. Это достало просто по самое-самое.

— Какое ваше первое самое сильное впечатление от перестройки? В какой момент вы поняли, что мир не будет прежним?

— У меня, наверное, все-таки исторический взгляд, я же историк. Помню журнал «Огонек». Я тогда занимался репетиторством, у меня сидела группа ребят-десятиклассников, которых я готовил к поступлению по истории и обществоведению. Жена принесла мне журнал «Огонек», а в нем — позитивная статья о Бухарине. Бухарин был другом моих деда с бабушкой, он у них останавливался, когда приезжал в Грузию. Бабушка знала его дочь, знала его жену, Ларину. Я привык, что Бухарин — враг народа, и вдруг — реабилитация. Сейчас это воспринимается как мелочь: какая разница, Бухарин — все они одним миром мазаны. Но тогда это было огромным событием.

Историку нужно было вступать в партию, но я сачковал, потом уже это стало неактуально. Последний гвоздь в гроб моего намерения вступить в партию вбила публикация в «Аргументах и фактах» о голодоморе и каннибализме. Я прочел о матери, которая сделала выбор между несколькими детьми. Понятно какой. Это на меня произвело настолько сильное впечатление, что я сказал: «В партию вступать не буду».

«Репрессии точечные, а страх массовый»

— Где вы учились?

— Истфак МГУ. Я был американистом, занимался новейшей историей США. Писал диплом по Уотергейтскому делу.

— За железным занавесом трудно было изучать США, поэтому многие люди уходили в какие-то древние эпохи, там было поспокойнее.

— В древних эпохах тоже было интересно. У меня была любимая моя курсовая работа «Современники про Ивана Грозного». Тема Ивана Васильевича меня всегда увлекала, поэтому я сейчас очень пристально смотрю за тем, что происходит, в том числе, с его историческим образом.

— Он тоже странно трансформируется.

— Ничего не странно, это же аватарка Сталина.

Говорим «Иван Грозный», подразумеваем Сталина, говорим «Малюта Скуратов», подразумеваем Дзержинского или Берию, в зависимости от контекста.

Поэтому куда Сталин — туда Иван Грозный.

— Вас не пугает, что ему теперь ставят памятники?

— Меня больше пугают вещи более современного плана, актуального, а именно репрессии.

— Вы считаете, что можно говорить прямо о репрессиях?

— Репрессии — это не обязательно большой террор, когда за полтора года расстреливают 800 тысяч человек. Главное, что начинается страх репрессий, это еще важнее, чем сами репрессии. Репрессии точечные, а страх уже массовый. Люди боятся.

— Как это может измениться, и может ли? Вы сказали, что для вас совершенно очевидно, что история идет в одном направлении.

— История не умеет включать заднюю скорость. Она, так или иначе, идет вперед.

Все-таки, сколько бы мы ни говорили, что XX век явил образцы страшной, массовой средневековой жестокости, но тем не менее у большей части человечества представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, сегодня отличаются от средневековых. Это хорошо. Пытаться архаизировать эти представления, говорить, что человек ничто, государство все; право ничто, начальник все; разделение властей ничто — это абсолютная архаика, которая не имеет исторических перспектив. Но в обозримом будущем нам придется жить в таких условиях.

— Что вас радует?

— Что есть возможность работать, да. Лично у меня она есть. Я занимаюсь историей, и еще где-то я могу говорить все, что считаю нужным.

— Правду и ничего, кроме правды?

— Так, как я ее чувствую, да. Стараюсь, во всяком случае. Я не претендую на то, что я — носитель истины в последней инстанции.

Фото: Сергей Щедрин