«За тот бурак пан меня избил всю чистенько»

Ольга Павловна Высоцкая, 96 лет:

— Было у меня две сестры, два брата, отец и мать. В воскресенье, 22 июня, отец поехал на базар в райцентр, повез продавать корову. Оттуда вернулся и говорит: «Война с Германией началась!» Назавтра всех стариков вызвали в военкомат. Отцу было за 50. Вызвали — и домой уже не пустили. А когда немцев отбили от Москвы — забрали и молодых.

Село наше, Тимошенки (Смоленская область. — Прим. ред.), зимой спалили, все до последней хаты. Мы жили кто где — по соседним деревням. Раньше были евни, где молотили и сушили хлеб, — вот нам такую евню на две семьи и дали от колхоза. Мы потом себе хатку построили на том же месте, где наша сгорела. Бабы строили сами, матке помогал дядька — у него пальцы плохие были, его на войну не взяли.

Ольга Павловна Высоцкая

А меня потом увезли немцы… Мы же не знали, что так бывает. Уже в хате своей ночевали, и соседи, кто землянку какую рыл, бывало, идут на ночь к нам. Лежим, головы — на порог, спим.

Пришли утром рано полицаи, открыли свои бумаги: «Козлова Ольга есть?» Мамка говорит: «Есть». — «Собирайся». По всем Тимошенкам прошли, собрали молодежь, кто 26–27-го годов рождения. Пригнали в соседнее село, полицаи нас на машины посадили, а матки следом бегут, плачут.

Привезли в райцентр, там лагеря большие. Мы в них сидели недели три-четыре, а матки наши бегали к нам. Бывало, есть принесут, одежду, а их прогоняют дежурные, бьют прикладами. Потом в баню согнали нас, помыли — и на станцию. Только стали грузить, а тут наш самолет прилетел, начал бомбить. И нас быстро повезли на Витебск.

Долго-долго ехали и приехали в Остероде (город в Восточной Пруссии, ныне Оструда на территории Польши. — Прим. ред.). Товарный вагон, в одном боку сидели женщины, в другом — мужчины. Было трое пожилых, которые за дочек пошли. Немцы прорезали дырки в полу, чтобы мы на двор ходили (в туалет. — Прим. авт.). Есть ничего не давали и двери не открывали, охраняли с винтовками.

В Остероде жили мы у пана. Сначала в мансарде над хатой, потом в вагончике из досок на улице. Было у этого пана много пленных, и польские семьи были, работали с нами вместе.

Как приехали, две наши девчонки запричитали: «Придет пан выбирать красивых», — сели и лица закрыли руками.

А мы, некрасивые, кучкой стояли — восемь девок и два парня, — плакали вместе. Нас пан посчитал и забрал. А они, красивые, вдвоем остались, и отправили их на лесопильный завод в Кенигсберг.

Погнали нас картошку копать, норму дали. В первый день мы эту норму не выкопали… Как пришел пан — раздел нас догола, в одних рубашках остались, на ногах деревяшки. Копали до темного. Замерзли, плачем, что теперь нас побьет он. Утром опять пошли быстрей копать. Хоть ночь копай — а норму выкопай.

Коров доили, картошку сажали, в осень полтора месяца копали, варили ее свиньям, на поле работали: трактора жнут, кучками складывают, а мы вяжем. Пан все сдавал немцам: и картошку, и молоко, и мясо… Ну что-то и себе оставлял.

Работали с видного — и до темного. Час обеда, в воскресенье выходной. А кормили так: пол-литра супу в обед, утром 200 граммов хлеба и чашечка воды, кофе — грязное какое-то, несладкое. И вечером такая еда. Бывало, млеем, где какая травина съедобная — жуем. Люпин сеяли, его несут коровам, а мы подберем, едим.

Пан сильно бил — толстой палкой, по чем попало… Бывало, если сечет, слюна на губах. Как-то посеяны бураки были, мы их прорывали. И я вырвала большой бурак, а малый оставила. Пан заметил. За тот бурак он меня избил всю чистенько. Я кричала, пришла домой: «Девки, теперь он меня отправит куда-нибудь одну!..»

Мы даже не думали, что нас освободят. К концу войны пан отвез жену и детей далеко, сам приехал назад. Польские семьи тоже увез, а нас всех оставил работать. Было уже слышно, что гремит где-то рядом.

Пошли мы как-то коров доить — а там наши солдаты и немецкие: и в хлеве, и за хлевом, всюду бегают. Меня ранило, мы приползли в столовую, посидели там. Является пан: «Уходите».

Отвел нас на станцию, сказал ждать, пока пригонит машину. Мы посидели до вечера, оттуда пошли в разбитый дом, в подвал. Там сидели дня три. Пришел ночью пан за нами, искал — не нашел. Мы вылезли утром, вышли на дорогу — пехота идет.

Солдаты нас накормили, написали нам бумажку, сказали: «Идите на Россию, домой». Парни наши пошли с пехотой, а мы отправились к себе вещи забирать.

Собрали тряпки наши, идем. Навстречу солдатик: «Куда вам, девчаты?» — «Идем на Россию». Он сказал не отставать от него — а если отстанем, то не вернемся. Так мы с ним и бежали за день километров 20, если не больше. Потом русские нас на машину посадили и отправили в Белосток.

Привезли в комендатуру военную, назавтра — в гражданскую. Приехали, нары были в три ряда, всех распределили — и мы там жили недели три.

Сарай большой, картошка нагружена мерзлая. Нас послали эту картошку чистить. Зима, холодно, есть хочется. На день давали сухарь и три картошины — наши, русские люди! Всех допрашивали раза по четыре.

В дорогу дали нам по пять сухарей и отправили на вокзал. Собрали целый вагон и повезли на Рудню, наш райцентр. Оттуда шли пешком — под конец я уже идти не могла, меня на санках везли. Вшей мы принесли! В тот день была баня. Матка есть не давала, боялась, что с голоду еще объемся.

Старший брат мой погиб — домой прислали извещение, что пропал без вести. А батька пришел в апреле 45-го — его демобилизовали по ранениям.

Помню, как война кончилась. Митинг был, слезы! У кого не пришли домой мужчины, те плачут от горя, а у кого пришли — от радости.

Тяжелая жизнь потом была. В колхозе работали. Навоз возили, лопатой копали землю, хлеб сеяли — коней и машин не было. Огороды сажали на коровах, бороновали. Есть нечего. Мы как-то пришли к тетке, она хлеба напекла. Белый-белый! Ну, думаю, поедим теперь хлеба. Как взяла в рот — проглотить нельзя. Голый-преголый мох и картошка.

Но жаловаться не надо, мы хоть похлебки, да наварим какой. А у людей и этого не было.

В войну так не видали голода, как после. Шишки собирали, мох… И почти все из села поуезжали.

А замуж я вышла, беднота была страшная. Тогда я тоже сильно поголодовала. Дочка первая родилась — хорошо, что родители дали нам телку. Когда матка принесет хлеба или пшеницы, сестра — мех картошки.

У меня здоровье хорошее было, я сильно крепкая была и много работала. Иван, мой муж, все болел, а я одна на корову сена накошу и на себе наношу. Потом ему операцию сделали на желудке, я одна двоих дочек растила и ему еще старалась что половчей купить.

Его давно уже нет. И всех, кто со мной из Остероде вернулся, тоже. Все померли, одна я осталась в своей постели.

«Матка повернулась — а над ней немец с автоматом»

Татьяна Владимировна Почтарева, 80 лет:

— Я родилась в Тимошенках 30 ноября 41-го, а записали — 15 января 42-го. Тогда документы или сгорели, или потерялись. Мне было 12 недель, немцы запалили нашу деревню — матка взяла меня и пошла к тетке в соседнюю.

Татьяна Владимировна Почтарева

Хаты горели. А снег был глубок, говорила, пурга, мороз! Матка утопла в сугробе, выбилась из сил. Уже хотела меня оставить — думала, все равно погибнем обе. Потом отдохнула, посидела, пошла дальше.

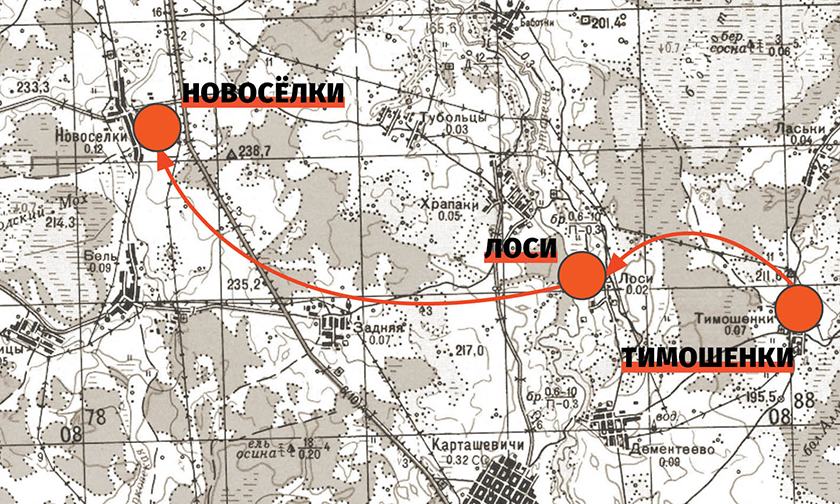

По пути была деревня Лоси, там сторожка — наверное, колхозный двор. Матка увидела огонь в окошке, постучала, сторожа ей открыли. У них печечка топилась, вода грелась в котле. Дали ей теплой воды попить, она меня стала раскручивать — а я вся мокрая, ноги холодные. Перепеленала, тряпки повесила сушить, меня накормила и приснула до утра. Как видно стало, отнесла меня в Новоселки к тетке Алене, а сама вернулась в нашу деревню.

У деда моего был хороший двор, круглый, забором обнесенный — осталось одно пепелище. Матка взяла палочку, стала там ковырять, что-то искать. Повернулась — а над ней немец с автоматом. Но стрелять он не стал. Показал куда-то вдаль, пробормотал, что у него там фрау и два (показал на пальцах) киндера. И пошел.

Мы жили у тетки Алены. Рассказывали, что и в землянке сидели, копали сами. Корова у нас не доилась, в запуске была, а я болела сильно. Брат деда моего по батьке жил рядом, он уже совсем плохой был, чуть говорил. Просил жену: «Мархо-онь, налей девочке молочка». Так и выжили. А после войны надо было много молока сдавать государству задаром, все ж порушено было…

Как встречали батьку с войны, помню в тумане. А Мишка, дядька мой, не пришел, пропал без вести.

Бабе Марфе как-то на Покров сон приснился. Сейчас, говорит, буду печь блины, Мишку поминать — видела его во сне. Как будто пришел Мишка домой и просил есть: «Мам, я дюже есть хочу». Баба Марфа ему и то положила во сне, и то положила, а он никак не наестся. Так они стали каждый год на Покров справлять по нем поминки, ходить на кладбище…

Родителям от колхоза дали какой-то сарай, из этого сарая сделали себе хату, там мы долго жили. А другую строили поздно, уже как я замуж пошла.

После меня родились еще три сестры. Жили по-всякому. Картошка была, хлеб был. Работали в колхозе, за трудодни давали зерно, мы его в руки на жерновах мололи: два камня — один наверху, другой внизу, посреди дырка, стол большой. Мы зерно засыпаем и крутим, и мука получалась.

Батька работал в колхозе, а мы пацанятами овец колхозных пасли. И свою корову держали, только сено плохо давали нам, все в колхоз надо было заготавливать. А себе — где какое ржище находили…

В первый класс я пошла в лаптях. Сумки были полотняные, рубашки.

Как пошла во второй, дед свалял мне валенки из овечьей шерсти, потом калоши купили. Электричество потом появилось, а первое время стояла коптелка: бутылочка с керосином, на ней железяка с фитилем. И так при ней уроки читали.

На зиму хату обкапывали землей, чтобы холод не шел. Это теперь дома с фундаментом, а тогда фундаментов не было. Весной эту завалину откапывали. Как-то нам в школе дали рассаду — помидоры. И вот мы на этой земле ее посадили. Хорошие выросли помидоры под солнышком! Раньше не было ни пленок, ни парников — мы даже не знали про это.

После школы я пошла работать на молокозавод в Кашкурино и всю жизнь там отработала. Две дочки у меня родились. Зарплаты небольшие были. Доярка заболеет или в декрет пойдет — мы по очереди ходим в колхоз коров доить, а еще и своих доили, поросят держали, огородом занимались. Теперь вы ту работу не поймете. Никто теперь не поймет, какая была жизнь.

«В 14-15 лет ходила за плугом»

Татьяна Федоровна Никифорова, 91 год:

— Жили мы в древне Столяры. В семье нас было много, даже боюсь говорить… Папа был вдовцом с шестью детьми. Потом он женился на маме, она родила девятерых, трое из них умерло.

Хозяйство водилось небольшое, одну корову держали — тогда много не разрешали, у нас колхоз был строгий, люди жили очень бедно.

Татьяна Федоровна Никифорова

Отец умер до войны, и мама осталась со всеми детьми одна. Старший брат Константин до войны ушел в армию, служил в летной части, а потом так и остался воевать.

Когда началась война, старшая сестра погнала колхозный скот в Рязанскую область, а мы остались дома. В нашей деревне немцы не стояли, они заходили временами. Как придут, стреляют — страх. Мы прятались под пол.

У нас были партизаны. Старший сводный брат до войны работал председателем колхоза, а потом его тоже назначили главным. Он где-то раздобудет хлеба, привезет в наш дом, мы эти мешки попрячем, а партизаны приезжают, забирают.

Наши люди — отважные. Как-то немцы сбили самолет неподалеку, двое летчиков остались живы, одного ранило: и жители возили их на лошади к партизанам. Евреев спасали, уводили. В общем, не боялись.

А вот когда немцы стали отступать, тогда было очень плохо. Сожгли всю деревню дотла.

Кого из мужчин успели схватить, тех постреляли, а кто спрятался — тех уже некогда было искать. Мы сидели в окопе. Егорка с нами был, один мужчина. Его вытянули и при нас застрелили. Еще шел мужчина по деревне, его тоже застрелили. Один успел, в капусту лег — и цел остался. Нас, женщин, они не трогали.

Назавтра пришли в соседнюю деревню, выли, что крыши над головой нет. Спали у тетки под кроватью — а больше негде было, занято все. Осень была, в шалаше жить не будешь, замерзнешь. А на зиму дали нам амбар.

Коров колхозных угнали и назад не пригнали. Чтобы развести стадо, скот отбирали у людей — у кого детей поменьше. До войны я кончила два класса. Но после освобождения пошла не учиться, а работать — надо было хозяйство восстанавливать. Сеяли, в поле гоняли, огородом занимались.

Я в 14-15 лет пахала на быках, когда их вырастили, за плугом ходила. Помню, у соседей корова перестала доиться из-за того, что на ней борону таскали. Ревела на поле по-страшному, как бешеная… Много мы работали — и дома, и в колхозе.

Сестра, которая скот угоняла, после войны вернулась с больным сердцем. Она надорвалась, плакала день и ночь: «Как там мама осталась с детьми?» Мало она пожила, умерла… Брат Константин официально пропал без вести. Мы о нем узнали, только когда после войны пришел земляк из соседней деревни и сказал, что с нашим Костиком был в немецком плену. Они там работали где-то в Германии.

Когда брат ослаб, его уже на работу не гоняли. Однажды земляк пришел — а Костика и еще нескольких парней нет.

В 18 я вышла замуж, через год родился первый сын. Колхозный строй у нас людей повыгонял, куда только не уезжали — и в Крым, и на Урал, и в Белоруссию. Люди просто разбегались, очень было голодно, на этот трудодень ничего не давали. А мы остались. Женя, муж мой, на подъем очень тяжелый, да и город не любил. Его в армию забрали на 3,5 года, я ребенка одна растила. Потом у нас еще родились две дочки.

Трудно приходилось, но тогда это было в порядке вещей — по-другому как-то не получалось, никто не жаловался. Все хорошо было, кажется…

Полегче стало, когда в колхозе начали платить деньги немного, но это уже 60-е годы. Наш дом Женя сам построил и мебель сделал. Купить не за что было, все делал свое. Умер в 90-м году, месяц не дожил до 60 лет. И сильно не болел… Воды привез, вечером стало плохо, за ночью умер.

Он у меня был золотой. Но туда к себе пока не берет.

Фото Вероники Словохотовой