Предисловие автора

Теория библейского перевода всегда отражала спор между двумя видами точности: с одной стороны, близкое следование тексту Священного Писания, с другой — перевод, который хорошо и естественно читается на “целевом” языке. Таким образом, в течение долгого времени более буквальные переводы противопоставлялись переводам идиоматическим или смысловым. В последние сорок лет большинство новых библейских переводов следовали подходу, при котором безусловное предпочтение отдается смыслу, а не форме, что делает перевод далеким от исходной лингвистической структуры и литературной образности библейского текста. Однако несколько лет назад стало возникать все больше вопросов о правомочности такого подхода и были предприняты попытки разработать более четко выраженный литературный подход к переводу Библии.

Данная статья, предложенная в русском переводе читателям “Альфы и Омеги”, должна рассматриваться в контексте споров о той форме языка, которая наиболее присуща переводу Библии. Несмотря на то, что статья изначально была адресована другой аудитории, читателям данного журнала будет небезынтересно познакомиться с тем, как православная традиция — в особенности в понимании природы человеческого языка, которое мы находим у Отцов, — может сделать важный вклад в развитие теории библейского перевода в XXI веке.

Автор данной статьи является членом Русской Православной Церкви и региональным координатором переводов для Европы и Ближнего Востока в Объединенных библейских обществах (UBS).

_______

На рубеже нового столетия многое в “классической” теории динамического или функционального соответствия в библейском переводе, — теории, которая с конца 1950-х годов разрабатывалась Юджином Найдой и его последователями, — кажется порождением своей эпохи. Например, на симпозиуме по библейскому переводу в Ройхэмтонском институте в Лондоне в 1995 году некоторые из выступавших давали очень невысокую оценку центральной идее функциональной эквивалентности. Напомним, что эта идея заключается в попытке воздействовать на читателя перевода так же, как оригинальный текст воздействовал на своих первых читателей. Брук Пирсон воспринимает такой “непомнящий перевод” как “романтическую герменевтику, требующую, чтобы переводчик как бы забрался в голову автора, воссоздавая документ в процессе перевода. Такой подход к герменевтике, во-первых, устарел, во-вторых — очевидно неосуществим”1.

Как отметил на той же встрече Джон Роджерсон, цитируя свои замечания двадцатилетней давности, нет никакого способа “кроме разве машины времени”, чтобы восстановить информацию об исходном воздействии текста на первых слушателей. “Было ли такое воздействие единым?” — спрашивает он2.

Конечно, есть опасность, что такие краткие характеристики окажутся карикатурой на теорию, за многие годы разработанную в деталях и примененную (в той или иной степени) во множестве библейских переводов. И, конечно же, оба упомянутых автора положительно отзываются о многих аспектах метода Найды. Следует также помнить, что и сам Найда не был уверен, в какой степени на практике достижим идеал воспроизведения оригинального воздействия исходного текста. Свидетельством тому служат его замечания в ставшей классической “Теории и практике перевода”3, а также в других его обширных, но реже цитируемых трудах4. Тем не менее остается в силе и обвинение в том, что динамическое или функциональное соответствие (оба термина употребляются здесь как равнозначные вслед за де Ваардом и Найдой5) предполагает довольно высокую степень оптимизма относительно самого процесса перевода и возможности установления первоначального значения и воздействия текста.

С этой точки зрения, например, современные английские переводы Библии заслужили самую суровую оценку у некоторых литературных критиков. Резкую критику современных библейских переводов у Стивена Прикетта (в особенности текста Good News Bible и переводов Библейских обществ) можно, к примеру, подытожить тем, как он развенчивает цели переводчиков Good News Bible “использовать естественный, ясный, простой и недвусмысленный язык <…> в то время как Библия не говорит о вещах естественных, ясных, простых и недвусмысленных”6. Он иллюстрирует свое утверждение историей пророка Илии на горе Хорив, в особенности в том, что касается веяния тихого ветра (см. 3 Цар 19:12), которое было дано пророку в опыте, выделяя тем самым яркое противоречие между природными и сверхприродными нюансами в объяснении того, что могло случиться на самом деле7. Для Прикетта переводы, которые пытаются все объяснить и представить удобовразумительным то, что по существу своему есть беспрецедентный опыт, не поддающийся объяснению, являются наложением идеологии на текст и в конце концов делают текст скорее менее прозрачным, поскольку они не оставляют никакой возможности для интерпретации. Чтение Прикетта заставляет задаться вопросом — действительно ли противоречия в подходах непреодолимы? Правда ли, что академические литературные критики просто заняли одну сторону, а библейские переводчики — другую, и их точки зрения не поддаются примирению?

Теория динамического соответствия в библейском переводе, как и всякий другой теоретический подход, появилась не на пустом месте, поэтому будет полезно рассмотреть некоторые предпосылки, на которых она основывается. С одной стороны, применение Найдой методов и достижений современной лингвистики в переводческом процессе было достаточно революционным для своего времени. Модель анализ—перенос—переструктурирование представляла собой радикальный шаг вперед по сравнению с методами формального соответствия, которые долгое время главенствовали (хотя и небезраздельно)8 в библейском переводе. Однако с высоты прошедших 30 лет оптимизм относительно потенциальной эффективности того, что в действительности представляло собой раннюю форму трансформационно-порождающей грамматики, кажется слегка наивным. Сегодня и лингвистика, и теория перевода продвинулись намного дальше простого различия между поверхностной и глубинной структурой языка9. Если брать ясный и конкретный случай, то напряженная работа над метафорой показала, что между формой и содержанием в языке существуют намного более сложные и нюансированные отношения10. А развитие дискурсивного анализа привело к революции в нашем понимании сложной структуры текстов и их составляющих частей на всех уровнях11. Эти открытия были постепенно включены как в теорию перевода в целом, так и в собственно библейский перевод.

Наиболее продуктивным в контексте данной работы является рассмотрение связи между переводом Библии и интерпретацией библейского текста. Самый важный признак контекста, в котором развился метод динамической эквивалентности, — это благое намерение сделать смысл Писания максимально понятным для читателя. Перевод, а в особенности смысловой перевод, предполагает доступность смысла текста (желательно единственно возможным образом), и потому такой перевод, в свою очередь, зависит от методов и предпосылок историко-критической парадигмы, восходящей, с одной стороны, к ценностям европейского просвещения и вновь открытому классическому образованию, и, с другой стороны, к возникновению протестантизма с его упором на автономность текста Писания. Таким образом, и динамическую эквивалентность в переводе Библии, и историко-критический подход в библеистике объединяет определенный оптимизм относительно возможности раскрытия и выражения в положительных терминах оригинального значения библейского текста. По мере того, как на смену модернизму в западной культуре приходит постмодернизм, такая уверенность начинает выглядеть неуместной. Возможно (в терминах Лиотара), это другой “метанарратив”, по отношению к которому может быть вполне применима определенная степень “недоверия”.

Таким образом, теория библейского перевода связана с определенными предпосылками относительно экзегезы библейского текста. В случае с динамической эквивалентностью это историко-критический метод в его развитии в европейской библейской науке со времени реформации. В свою очередь этот метод экзегезы предполагает определенную герменевтику, которая может быть выражена в следующих терминах12. Библейская критика в ее настоящем виде восходит непосредственно к представлению времен реформации о том, что Писание является единственным или исключительным авторитетом в Церкви. Если это так, то тогда Писание (в отсутствие традиции или церковной иерархии, следящей за толкованием) нуждается в самоистолковании, а библейская критика оказывается необходимым средством “объективного” определения верного толкования. Такая герменевтика ясности Писания, “прямое чтение ясного текста”, может быть связана с рядом допущений13 о природе языка, которые могут быть представлены здесь для очевидности в довольно схематичной форме14.

- Каждый язык (если это не бессмыслица) должен соответствовать нормативному набору правил, которые регулируют его употребление.

- Основополагающие строевые элементы языка таким образом являются логическими положениями, имеющими один смысл.

- Поскольку положения управляются нормативным использованием языка, существуют общие правила интерпретации, которые применимы ко всем текстам.

- Следовательно, есть бесспорная возможность постижения смысла, который автор вкладывал в свой текст. Этот смысл идентичен единственному смыслу логических положений.

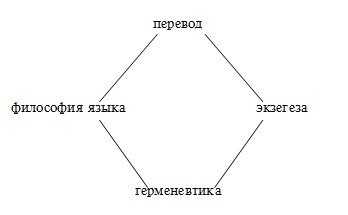

Таким образом, аспекты более широкого контекста для библейского перевода, рассмотренные выше, могут быть выражены в виде простой схемы:

Эта схема может быть прочитана двумя способами. В случае с динамической эквивалентностью теория перевода основана на историко-критической экзегетической парадигме, которая в свою очередь основана на герменевтике простого смысла текста. Последняя восходит к философии языка, понимаемого прежде всего как сумма логических пропозиций. Если же в качестве отправной точки мы выберем иную философию языка и прочтем схему в противоположном направлении, получится совсем другая картина. Если, например, отношение между языком и действительностью понимается по аналогии с иконой, это ведет к герменевтике таинства и поливалентности, — герменевтике, которая уделяет больше внимания внутренней жизни текста, чем авторской интенции (находя, таким образом, определенное соответствие с таким современным экзегетическим методом, как критика, основанная на читательской реакции (reader—response criticism), и экзегетикой общины). Отсюда возникает вопрос: какая именно теория перевода должна считаться верной? Мы вернемся к этим вопросам в конце работы, но сначала будет полезно обратиться к нашему отправному пункту.

Эта схема может быть прочитана двумя способами. В случае с динамической эквивалентностью теория перевода основана на историко-критической экзегетической парадигме, которая в свою очередь основана на герменевтике простого смысла текста. Последняя восходит к философии языка, понимаемого прежде всего как сумма логических пропозиций. Если же в качестве отправной точки мы выберем иную философию языка и прочтем схему в противоположном направлении, получится совсем другая картина. Если, например, отношение между языком и действительностью понимается по аналогии с иконой, это ведет к герменевтике таинства и поливалентности, — герменевтике, которая уделяет больше внимания внутренней жизни текста, чем авторской интенции (находя, таким образом, определенное соответствие с таким современным экзегетическим методом, как критика, основанная на читательской реакции (reader—response criticism), и экзегетикой общины). Отсюда возникает вопрос: какая именно теория перевода должна считаться верной? Мы вернемся к этим вопросам в конце работы, но сначала будет полезно обратиться к нашему отправному пункту.

Неудовлетворительность метода динамической эквивалентности в применении к библейскому переводу была отмечена мной в начале. Эта неудовлетворительность может быть низведена через фрагментацию экзегетической парадигмы, на которой основан этот метод, к герменевтическому фундаменту самой парадигмы и, наконец, к пониманию природы языка, из которого исходит эта герменевтика. Тем не менее примеры ее практического применения в библейском переводе далеки от грубой прямолинейности. На самом деле предварительный вывод о неудовлетворительности динамической эквивалентности был в большей или меньшей степени шагом назад в направлении более формального соответствия или более буквальной передачи (лучшим примером, возможно, служит немецкое название Gute Nachricht Bibel по сравнению с более ранним Die Gute Nachricht15). Более плодотворного развития процесса можно ожидать от сотрудничества библейских переводчиков с теми, кто находится на передовых рубежах общих исследований теории перевода16. В этом контексте также интересно обратиться к другим традициям и другим взглядам на язык и Писание — что они могут предложить теории библейского перевода. В оставшейся части этой работы я попытаюсь исследовать вклад в этот процесс восточной православной традиции с ее особым пониманием таинства, с одной стороны, и ограниченности человеческого языка, с другой стороны.

На уровне экзегетической техники главное отличие православной библейской науки заключается, пожалуй, в ее верности святоотеческой традиции. Если для ученых других традиций истолкования Отцов в лучшем случае любопытны с точки зрения истории, в Православии чувство единства традиции означает, что святоотеческая экзегетика не может восприниматься просто как древний метод, который принадлежит другому (вынесенному за скобки) миру. Напротив, это живая традиция, с которой более поздние переводчики находятся в отношении прямого и продолжающегося единства. Другими словами, святоотеческая экзегетика представляет собою скорее открытую экзегетику, принадлежащую общине, чем поиск “объективности”. В контексте заявлений, сделанных выше, может быть задан резонный вопрос: не является ли этот метод не менее обусловленным культурой, чем историко-критическая парадигма17?

На уровне герменевтики изоляция православного мира от процессов реформации и просвещения в Западной Европе означает, что библейский текст сохранил свою ведущую роль в экклезиологическом и литургическом контексте (например, почитание богослужебного Евангелия во время самой литургии на малом Входе) и не воспринимается как другие древние тексты, чей смысл должен быть заново открыт и истолкован современными средствами изучения текстов. В православном понимании текст Писания служит скорее аналогом иконы, а именно окном в другой мир, чем источником последовательно изложенной информации.

Аналогия с иконой, пожалуй, является наиболее показательной в применении к пониманию природы языка в целом, и священного языка в частности (поскольку Библия играет главенствующую роль в православной литургии, тема священного языка получает особо важный характер). Православная традиция рассматривает язык как внутренне неадекватный инструмент для постижения священного, и потому — как словесно исполняющий символическую роль, аналогичную той, что визуально исполняют иконы. Так же как икона не претендует на то, чтобы быть фотографически или даже изобразительно точным описанием сцены или события, которое она представляет, но скорее стремится быть окном во вневременную реальность, о которой она свидетельствует, и таинственным образом посредничать между этой реальностью и молящимся, так и язык Писания не может быть набором логических положений с одним-единственным смыслом. Напротив, “он намеренно поливалентен, имея несколько смыслов, поскольку то, что сообщается, слишком сложно, чтобы быть сообщенным в простых и ясных выражениях. Это не такой язык”18.

Полное изучение святоотеческих трудов о природе (священного) языка еще является делом будущего (хотя несколько шагов в этом направлении, заставляющих задуматься, были предприняты Иоаннисом Панагопулосом19). Основываясь на классической греческой философии языка (Платон, Аристотель и стоики), Отцы рассматривали отношения между словом (fwn», Фnoma) и сущностью действительности (oЩs…a), к которой оно относится. В трудах святителя Василия Великого это различие было проведено категориальным способом, который позже получил название апофатического (как пишет Панагопулос, “как абсолютная реальность, само сущее не может быть постигнуто. Оно может быть только описано и показано”20) и имел очень большое влияние на православное богословие и духовную практику. Более того, влияние апофатического метода вышло за пределы своих традиционных формулировок21 и сказалось на постструктурализме22 и постмодернизме. Примером этому может служить великолепная демонстрация Гораздом Коциянчичем связей между постмодернистским “недоверием к метанарративам” и апофатизмом как средством защиты таинства Бога:

“Для восточных Отцов всегда было очевидно, что библейская вербализация Слова — это не адекватное выражение, но милостивое приспособление, Божие снисхождение (sugkatЈbasij) к людям, в мир человеческих мыслей и слов <…> Бог открывает Себя в человеческих словах и одновременно остается скрытым в Своей Инаковости”23.

Следствия такого понимания языка для библейского перевода очень значительны. Поскольку образ отношения языка к реальностям, описанным в Библии, является сложным и таинственным процессом, православному подходу к переводу свойственно некоторым образом утверждать статус текста как окна в другой мир посредством сохранения чувства дистанции между (современным) читателем и (древним) текстом, а также посредством подчеркивания присущей тексту необыкновенности и инаковости.

Можно, конечно, вполне обоснованно возразить, что это довольно неубедительный вывод. Если все переводы поместить на воображаемой шкале между точным формальным соответствием и свободным пересказом оригинала, то православный подход к переводу может оказаться в одном ряду с такой литературной критикой, как у Стивена Прикетта, требуя возвращения к более формальному и буквальному переводу. Тем не менее нет никакой внутренней причины для того, чтобы обозначение дистанции между читателем и текстом противоречило бы обязательству создать понятный для читателя перевод посредством возвращения к буквальной передаче или искусственной архаизации языка. Более внимательное отношение к стилистическим особенностям целевого языка перевода может дать хороший результат, если уделять больше внимания передаче каким-то образом читателю перевода многоплановости текста-источника. Именно здесь православная традиция может внести свой вклад в теорию библейского перевода — не через замещение функциональной эквивалентности совершенно другим методом, но через поиск равновесия между мнением литературных критиков и пастырской заботой о доступности текста. Целью этой работы ни в коем случае не является полный отказ от наследия Найды. Скорее ее цель — предложить аналогию иконы с ее специфическим сочетанием условности, доступности для восприятия и таинственности, как одно из направлений развития дискуссии о будущем теории и практики библейского перевода в начале нового тысячелетия.

Перевод с английского К. Михайлова

1Pearson B. Remainderless Translations? Implications of the Tradition Concerning the Translation of the LXX for Modern Translational Theory // Translating the Bible: Problems and Prospects. Sheffield, 1999. P. 63–84.

2Rogerson J. W. The Old Testament Translator’s Translation — a Personal Reflection // Translating the Bible: Problems and Prospects. P. 116–124.

3Nida E., Taber C. The Theory and Practice of Translation. Leiden, 1969. P. 24.

4Подбор цитат, относящихся к разным этапам его исследовательского пути, может включать в себя признание того, что специфическая природа индивидуального владения языком “не делает общение невозможным, но устраняет возможность абсолютного соответствия и дает простор разным истолкованиям одного и того же сообщения” (Principles of Translation as Exemplified by Bible Translating // Bible Translator. 1959. № 4(10). P. 151); утверждение, что “дескриптивная лингвистика работает с допущением, что в языке нет абсолютных синонимов” (Exploring Semantic Structures. Munich, 1975. P. 140–141); и, наконец, тот факт, что “одной из отличительных особенностей любого религиозного языка является его неясная семантика, поскольку люди пытаются говорить о бесконечных и абсолютных истинах, пользуясь конечными, включенными в культурный контекст словами” (The Sociolinguistics of Translating Canonical Religious Texts // Traduction, Terminologie, Redaction: Etudes sur le texte et ses transformations. 1994. № 1(7). P. 201).

5de Waard J., Nida E. From One Language to Another: Functional Equivalence in Bible Translating. Nashville, 1986. P. vii.

6Prickett S. Words and The Word: Language, Poetics and Biblical Interpretation. Cambridge, 1986. P. 10.

7См. также статью Фокса (Fox E. The Translation of Elijah) и ответ Верейя (Verheij A.) в данной книге (Bible Translation… P. 156–169).

8Некоторые примеры раннего применения функционального соответствия можно найти в: Worth R. Bible Translations: A History Through Source Documents. Jefferson, NC and London, 1992; см. также Haacker K. Dynamishe Aquivalenz in Geschichte und Gegenwart // Bibelubersetzung zwischen Inkulturation und Manipulation. Paderborn, 1993. S. 19–32.

9Не очень помогает здесь и различие между глубинной структурой и корневыми предложениями (см. Nida E., Taber C. Указ. соч. P. 39, прим. 9), поскольку все еще требует ответа вопрос о психологической реальности последних.

10Литература по проблемам метафоры очень велика. Основные работы, касающиеся библейского и религиозного языка: Soskice J. Metaphor and Religious Language. Oxford, 1995; Macky P. The Centrality of Metaphors to Biblical Thought. N. Y., 1990.

11Porter S., Reed J. (edd.). Discourse Analysis and the New Testament: Approaches and Results. Sheffield, 1999.

12Данное изложение во многом основано на: Sanford M. An Orthodox View of Biblical Criticism // Sourozh. 1986. № 26. P. 26.

13Любопытно, что культурное распространение этих предположений о языке позволяет объяснить, почему герменевтический подход, описанный выше, является общим для консервативных и либеральных приверженцев историко-критической экзегезы. Как для первых, так и для вторых единственный “ясный смысл” может быть выведен из текста и выражен в положительных терминах. Последующее употребление или применение этого ясного смысла зависит от различных философских посылок, например — несомненной достоверности библейского Откровения.

14Мы здесь вновь следуем за Мэри Сэнфорд, на сей раз имея в виду ее диссертацию 1984 г. ‘How Do You Read?’: Theology and Hermeneutics in the Interpretation of New Testament Parables (Canterbury: University of Kent). P. 68–69.

15Die Gute Nachricht букв. ‘хорошая новость’, ср. Благая Весть; Gute Nachricht Bibel ‘Библия хорошей новости’, то есть Книга Благой Вести. — Ред.

16Я имею в виду в первую очередь работу Хатима и Мейсона о крайностях перевода священного текста. См. Hatim B., Mason I. The Translator as Communicator. London, 1997. Особенно гл. 7 “Форма и функция в переводе священного и особо воспринимаемого текста”. Также уместно упомянуть раздел “Священные тексты” в: Simms K. (ed.). Translating Sensitive Texts: Linguistic Aspects. Amsterdam, 1997. P. 187–243.

17Могут также быть упомянуты аналогии с другими экзегетическими традициями, например, с раввинистической. Хорошим примером служит статья Рафаэля Лоу “Иудейская экзегетика” в: Coggins R., Houlden J (eds.). A Dictionary of Biblical Interpretation. London, 1990. P. 346–354.

18Sanford M. Указ. соч. P. 31.

19Panagopoulos J. Sache und Energie: Zur theologischen Grundlegung der biblischen Hermeneutik bei den griechishen Kirchenvatern // Geschichte — Tradition — Reflexion: Festschrift fur Martin Hengel zum 70 Geburtstag. III: Fruhes Christentum. Tubingen, 1996. S. 567–584.

20Там же. S. 572.

21См. Stivers D. The Philosophy of Religious Language. Oxford, 1996. P. 16–20.

22Там же. Р. 189–192.

23Kocijancic G. He Who Is and Being: On the Postmodern Relevance of Eastern Christian Apophaticism // The Christian East: Its Institutions and Thought (Orientalia Christiana Analecta, 251). Rome, 1996. P. 638.