л’юдiе сhд’nщiи во тм‰ в’идhша св‡тъ в’елiй,

—

и сhд’nщымъ въ стран‰ и с‡ни см’ертнhй, св‡тъ возсi`n #имъ.

(Мф 4:16)

I.

Человека издревле влекут к себе тайны. Порой такой интерес бывает для людей благ и спасителен как христианское стремление постичь и воплотить в жизнь Божественный замысел о людском роде и об окружающем мире, подлинно освятиться через ставшую нам “известной” тайну Искупления, через приобщение к высочайшему Таинству Таинств — Евхаристии. Однако влечение к загадкам бытия не всегда оказывается благим: легкомысленный интерес к плодам Древа, известного нам по книге Бытия, привел дальнейшую жизнь человечества к самым губительным последствиям. Область таинственного, загадочного, мистического порой смертельно опасна для людей, туда необходимо вступать готовым не только к обретению вечного блаженства, но и к жестокой битве со злом. Совсем не вступать в эту область, отказавшись, скажем, от пребывания в Церкви — значит обречь себя на духовную смерть, отказаться от жизни в Боге, от причастности к Его дарам и любви. Но вступление в нее без подобающей помощи и поддержки также может повлечь за собой гибель.

Вхождение в эту область, познание ее тайн происходит и через даруемое откровение — благое или смертельно опасное для нас по своей природе (в зависимости от того, от кого оно исходит), и через постепенное проникновение в смысл символических образов иного плана бытия.

В материальном мире много загадочных явлений, которые властно влекут нас к постижению бытия. Они могут напоминать о тех тайнах, отголосок которых иногда доносится до нас из высшей, надмирной реальности. Таким образом два эти плана — материальный и духовный — соотносятся друг с другом, соприкасаясь через наше сознание. Те или иные предметы окружающей человека вполне обыденной “материальной” жизни вдруг обретают иной, символический смысл, делаются мостиком, переброшенным через пропасть между “дольним” и “горним” планами бытия.

Символический способ постижения надматериальной действительности может показаться менее опасным, чем “прямое откровение”, непосредственный мистический опыт. Однако и этот путь полон многочисленных угроз; ведь любой из нас может понять и воспринять всякий символ самым различным образом, так сказать, “в меру собственной испорченности”. В многозначном и разнообразном мире каждое из природных явлений способно напомнить нам и о светлых, и о темных сторонах жизни. Что мы разглядим благодаря таким явлениям в духовном плане бытия и какой из сторон этого бытия мы окажемся причастны — целиком зависит от нас. В конечном счете именно от нас самих и зависит, увидим ли мы в брошенном в землю зерне символ жестоких и древних культов плодородия — или залог грядущего Воскресения мертвых; взглянем ли на знак креста как на языческий солярный символ — или как на Знамение Искупления человеческого рода; воспримем ли мы водную стихию как символ текучести и мертвенности материального начала — или вспомним о евангельской “живой воде”.

Символический (в частности — опосредованный через явления окружающего материального мира) и мистический (через “прямое” откровение) способы познания духовного плана бытия всегда связаны друг с другом, всегда в той или иной мере дополняют и восполняют один другой. Человек и там и здесь делается подлинным “причастником” одного из двух состояний: дающего вечную жизнь — или, напротив, гибельного для души, то есть, иными словами, богодарованного или сатанинского. Ведь любой символ, как и мистическое откровение, есть подлинный способ непосредственной и объективной духовной “связи” с над-материальной реальностью.

Потому спорными кажутся утверждения многих из философов и историков религии, что символические системы античного мира и Церкви по сути совершенно идентичны — причем христианская символика есть лишь слепое заимствование из античности. Ведь если бы это действительно было так, то, постигая богооткровенные истины Церкви Христовой, осуществляя нашу связь с благим “горним” миром через символическое взаимодействие, мы бы оказались причастны лишь все тем же богам-олимпийцам, жестокой и бесчеловечной мистической реальности их культов. Утверждения о полной идентичности символического содержания этих двух образных систем продолжают звучать и ныне…

II.

Очевидное сходство образных рядов, присущих двум символическим системам — христианской и античной, издавна обращало на себя внимание философов и историков, — всех тех, кто занимался исследованием эпохи, отмеченной встречей умирающего язычества и юной Церкви Христовой.

И действительно, сходство это легко увидеть уже в самых ранних памятниках христианской мысли. Недаром древние Отцы и учители Церкви, готовые использовать опыт античных философских школ, утверждали: “все, что сказано кем-нибудь хорошего, принадлежит нам, христианам”1. Именно таким образом формулировалась святоотеческая идея о том, что Промысел Божий и ранее приоткрывал человечеству — даже в пору безблагодатного многобожия, — некоторые вечные и благие истины, которые, будучи восприняты мудрецами античности, перешли затем в полную собственность их подлинных наследников и владельцев — христиан. Каковы же реальные рамки подобных заимствований, в какой мере восприняла Церковь тот опыт, что был накоплен античной философской мыслью?

Среди историков религии — прежде всего протестантских критиков традиционного восточного христианства — распространено мнение о том, что будто бы в результате подобных заимствований христианство практически полностью лишилось собственной “оригинальности”, непохожести на все то, что некогда окружало Церковь в языческом мире. “Оригинальность” эта оказалась якобы полностью утрачена во имя губительной для Церкви цели, что была поставлена перед христианами первых веков их неблагоразумными идеологами и вождями. Именно такова, по мысли историка и библеиста Адольфа фон Гарнака, была плата за стремление к безраздельному господству христианского вероучения во всей Римской империи. За собственный триумф христиане, по утверждению Гарнака, были вынуждены заплатить неизбежной “философизацией” вероучения, символизацией его в античном духе, утратой конкретности и “практичности” задач молодой религии, а также учреждением церковной иерархии, губительной для свободного духа древних общин. Таким образом, все то новое, что появилось в Церкви после написания Евангелий, есть искусственная и трагическая попытка приспособить новую религию к мировосприятию и идеям эллинской философии2.

Действительно ли Церковь Христова столь безраздельно восприняла те “истины”, что провозглашались философами античности? Правда ли, что в первые века развития церковной мысли происходило лишь заимствование идей языческих любомудров, некая экстраполяция выводов Платона и Аристотеля, стоиков и Плотина на христианскую богословскую почву? Внешнее сходство многих идей христианского богословия и античной философии бесспорно. Особенно оно заметно при сопоставлении их символических систем. Пример такого сходства — встречающийся и в античной, и в христианской литературе образ “темницы”, где издревле заключено все человечество, — образ, приобретающий черты то унылой пещеры, то темного и безрадостного жилища с зарешеченными окнами.

Пещера издавна воспринималась как реальное воплощение самой сути понятия “таинственного”. Темный провал в склоне горы, непроглядная глубина, кажущаяся бездонной, мрак, полный звуками ночи и голосами невидимых существ, — такой виделась любая пещера. Подземные лабиринты, достигавшие, казалось, самого центра земли или царства мертвых, ведшие к жилищам чудовищ и смертельно опасных демонов, манили пытливые умы, служили поводом к созданию мифов, легенд, поэтических произведений. Пещеры пугали и одновременно влекли к себе, навевали тоску и будили воображение. Подземные реки напоминали о Стиксе, водные источники — о нимфах, царивший здесь мрак — о приводившей в отчаяние языческий ум идее бесконечности материального космоса. Обращались к символу пещеры и многие из античных философов.

…В платоновском “Государстве” наш мир уподобляется пещере с широким входом. В пещере этой находятся узники, на которых надеты столь тяжелые и тугие оковы, что никто из них не способен даже обернуться ко входу, рассмотреть то, что находится вне темницы. Они видят лишь стену перед собой. За пределами же пещеры, в вышине, светит яркое солнце. Перед пещерой проходит дорога, огражденная невысокой стеной. По этой дороге кто-то проносит самые разнообразные предметы, держа их выше края стены. Узники наблюдают лишь тени вещей, отбрасываемые на заднюю стену пещеры, и принимают подобия предметов за подлинную реальность. Однако, наблюдая за тенями, они все же пытаются найти некие закономерности, связать эти тени, например, с доносящимися снаружи, с “воли”, звуками. Тех, кто более других в этом преуспевает, и называют учеными; их превозносит и прославляет общество.

Но, как утверждает Платон, если кого-либо из узников все-таки освободили бы от оков и, подведя к выходу из темницы, показали бы ему подлинные вещи и явления “настоящего” мира, то увиденное представилось бы ему непонятным и чуждым, а яркое солнце, к которому он не привык, слепило бы ему глаза, так что поначалу ему, возможно, захотелось бы вернуться в привычную тюрьму, в рабское состояние.

Такой человек в первое время после освобождения, вероятно, счел бы, что как раз прежде-то он и видел подлинный мир, познавал истинное бытие. Наконец он все же начал бы привыкать к новой реальности, постепенно научился бы безболезненно и безбоязненно смотреть вокруг, не страдая от яркого света, и даже привык бы глядеть и на само солнце. Именно в солнце увидел бы он тогда причину всех важнейших перемен в подлинном мире, равно как и главный источник появления теней, наблюдаемых им прежде на стенах пещеры.

Если же затем его вновь лишить свободы, заковав в кандалы в темнице-пещере, он непременно захочет вырваться оттуда на солнечный свет. Кроме того, он обязательно станет рассказывать товарищам по несчастью о той подлинной реальности, которую сумел увидеть и постичь. Но они не поверят ему, лишь посмеются над ним. Быть может, приведенные в гнев его настойчивостью, они даже убьют вольнолюбца3.

Итак, узники гигантской тюрьмы, под которой Платон подразумевал наш материальный мир, неспособны постичь эйдетическую сердцевину мироздания, подлинный мир идей — ту умопостигаемую реальность, где царит, подобно яркому солнцу, идея Блага. Разумеется, если узникам все же удалось бы вырваться из оков мертвящего дух материального существования, из уз их телесной “могилы”, они бы постигли тайну устроения мира. Ныне же они способны видеть на стенах тюрьмы лишь смутные отсветы, бледные подобия высших идей и истин. Мрачной пещерой, беспросветным узилищем предстает в восприятии философа земной образ бытия человека. В однообразном круговращении мелькают на стене бессмысленные тени предметов горнего, прекрасного мира. Сам же наш “дольний” мир есть не более чем “химера” естественного образа существования человеческой души.

Скованность человека пределами материальной “темницы духа” выражена Платоном также и в диалоге “Федон”, в мифе о двух землях — нашей, человеческой, и вышней, небесной; согласно мифу люди, подобно лягушкам вокруг болота, обитают в глубоких впадинах, в изъеденных морской солью земных расселинах, не догадываясь, что есть иные, истинные небо и земля. Пока же человек способен обрести “лишь растрескавшиеся скалы, песок, нескончаемый ил и грязь…”4.

Такой взгляд на окружающую действительность породил античное неприятие образа материального существования на этой “низшей земле”, вызвав презрительное отношение даже к драгоценному дару жизни. Лишь при таком взгляде на мир могли появиться написанные Эврипидом строки:

“Нужно нам собираться

И плакать, когда ребенок родится, видя его

вступающим в цикл страданий.

А когда он умрет и от тяжких трудов успокоится,

следует радоваться и нести на костер

из дома среди радостных поздравлений”5.

Платон не одинок в его трактовке образа “пещеры”. В “Прикованном Прометее” Эсхила также встречается схожий с платоновским символ “темницы-пещеры”. Здесь описывается безрадостная жизнь жалких человеческих существ, наподобие проворных муравьев обитающих в глубинах бессолнечных пещер, они глядя, не видят, слушая, не слышат, а жизнь их подобна образам сновидений6. У Эмпедокла также можно встретить слова о том, что родившись в этом мир, “мы пришли в… скрытую пещеру”7. О том же пишет и Прокл: “Древние называли космос пещерой…”8.

От примеров античного философского символизма обратимся к их параллелям в христианской традиции, которые мы находим не только в писаниях Святых Отцов, но и гораздо ранее — на страницах Ветхого Завета. Так, в книге пророка Исаии читаем: “Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать <…> Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас; ждем света, и вот тьма, — озарения, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые стену, и, как без глаз, ходим ощупью; спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми — как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби; ожидаем суда, и нет его, — спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны перед Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас…” (Ис 59:1–2,9–12). Здесь пророк говорит о той же тьме неведения Истины, о которой учил и Платон, подразумевает ту духовную слепоту, в которой пребывал по своим грехам богоизбранный народ, а вместе с ним — и все человечество. Люди ветхозаветной эпохи жаждали спасения, избавления от тьмы отчаяния, но спасение отстояло еще очень далеко от живших в рабстве первородному греху. Об этом состоянии много позднее ярко скажет преподобный Максим Исповедник: “Живущие скотоподобной и чувственной жизнью… блуждая во мраке века сего, обеими руками ощупывают (свое) неведение Бога”9.

Наибольшего же внешнего сходства с античным образом “темницы” достигает не ветхозаветная, а именно христианская новозаветная традиция. Именно ее представителем святителем Григорием Нисским — одним из самых философски образованных древних церковных писателей — создается образ, даже названный известным западным богословом Анри де Любаком (по аналогии с платоновским мифом) “новым мифом о пещере”10. К сожалению, сам де Любак сделал лишь первый шаг в сравнительном анализе платоновского мифа и текста святителя Григория, присвоив цитируемому им фрагменту из творения Нисского Святителя это именование, но никак при этом не прокомментировав последнее.

Образ “темницы” возникает у святителя Григория в “Точном изъяснении Песни Песней Соломона”. В 5-й Беседе “Изъяснения” дается толкование на следующие стихи: “Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот, он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!” (Песн 2:9–10).

Толкуя эти стихи, Святитель рисует следующую картину: ветхозаветная Церковь уподобляется зданию, напоминающему темницу, с узкими и зарешеченными окнами. Покинуть его нельзя, можно лишь воспринимать едва проникающий сквозь окна слабый солнечный свет. Это есть ограниченный внешней преградой свет подлинного богопознания, неразрывно связанный в свою очередь с его изначальным символическим первообразом — возможностью совершенной энергийной богопричастности твари ее Творцу. Прямому проникновению света в темницу препятствует высокая стена за окном — прообраз ветхозаветного закона. Оконца здания символически обозначают учение пророков. Но и сквозь эти узкие, зарешеченные оконца в пределы ветхозаветной Церкви всегда лился истинный свет просвещающего мир Предвечного Слова, пусть и ослабленный, отраженный стеной “средостения”. Однако этот отраженный свет может даровать человеку лишь тень (skiЈ) грядущих благ, а отнюдь не явить самый образ (e„kиn), не реальную форму грядущих в эсхатологической перспективе “восьмого дня” вещей и истин (ср. Евр 10:1)11. Решетки, или же — в церковнославянском варианте перевода — мрежи (сети) на окнах, — сети законных предписаний древнего Израиля, уловляющие и сдерживающие человеческий порыв как ко греху, так и к благодатному свету. Но несмотря на стены и решетки, человека в этой темнице не покидает желание увидеть открытым взором Солнце Истины на небосводе за пределами его тюрьмы12. Итак, то, что он видит в пределах темницы, — есть лишь тень, однотонный и сухой рисунок на том месте, где на самом деле должны сиять краски подлинной — святой и непреходящей — реальности13. Несовершенная тень Закона даже отчасти не может передать той полноты будущих благ, что должен некогда стяжать человек, а через него — и все творение.

В “Толковании” святителя Григория при всех частных отличиях заметно сходство с платоновским мифом. И там и здесь мы видим темницу и узников, лишенных прямого солнечного света — символа света Истины, к которой они призваны стремиться. В обоих случаях бледный отсвет Истины высвечивает искаженные подобия на стенах тюрьмы. И там и здесь человек “слеп”, лишен возможности постижения надмирного и благого бытия, смысла и целей мироздания. Возможно, что святитель Григорий Нисский создал свою символическую картину, как бы имея перед глазами образ платоновской пещеры. И все же действительно ли “новый миф о пещере” святителя Григория есть лишь переложение на язык христианского богословия символического повествования Платона?

Вспомним, к чему призывает философский миф Платона. Цель наша, по убеждению античного мыслителя, — бегство из горестного мира, освобождение от оков мертвящего душу низшего материального бытия. Только совершив этот побег, человек может воспарить в познании горнего. В символических же построениях святителя Григория совершенно другие течение событий и развязка. Если у Платона античные боги равнодушны к устремлениям человека, то в толкуемой святителем Григорием “Песни Песней” Жених в нетерпении Сам “стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку” (Песн 2: 9). Христианский Бог жаждет спасения и просвещения человека, и потому-то спасение это совершается совсем иным образом, чем у Платона. Явление в мир Слова, ставшего плотью, разрушает то “средостение”, что отделяло мир от его Творца. Жених в “Песни Песней” и Его Невеста-Церковь устремляются друг к другу, уничтожая все препятствия и преграды…

По мысли святителя Григория, Евангелие Благодати превзошло собой власть Закона, сломав решетки древней тюрьмы. При этом воздух в доме, бывшем некогда темницей греховного человечества, совершенно соединился с воздухом за его пределами, слился с тем “эфирным светом”14, тем небесным сиянием, что теперь уже беспрепятственно устремляется внутрь здания. Небо отныне сходит на землю, земля же — возносится к небесам. Само Солнце Правды освещает всю полноту мироздания. Слово, восприняв телесность созданной Им же твари, освятив и обожив ее, соделав ее частью Богочеловеческого ипостасного бытия, неразрывно соединяет ее с горними обителями.

Заимствуя у Платона внешнюю канву образного ряда, святитель Григорий отнюдь не перенимает у него смысла его пессимистичной притчи. В “Толковании” святителя Григория мы можем различить даже скрытую полемику с духовным строем античности. При сохранении ряда атрибутов классического “философского этикета”, присущих эллинизму символических “сюжетных ходов”, мы наблюдаем у святителя Григория совершенно иное отношение к тварному бытию. Не бегство человека из мира, но их взаимозависимое преображение, не ненависть к телесному началу, но обожение его через жизнь во Христе, — вот подлинно христианский способ взаимоотношения духовного и материального в человеке и в мире.

Итак, в “новом мифе о пещере” совершается не мерещившаяся Гарнаку эллинизация христианства, но напротив — вполне сознательная христианизация древних античных образов и символов. Безотрадная платоновская темница-пещера в “Толковании” святителя Григория обращается в место радостной встречи Бога и человека. Происходит то, о чем пророчествовал в дни скорби Израиля Исаия и о чем как уже о свершившемся событии возвестило затем Евангельское Благовестие: “народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет” (Мф 4: 16).

III.

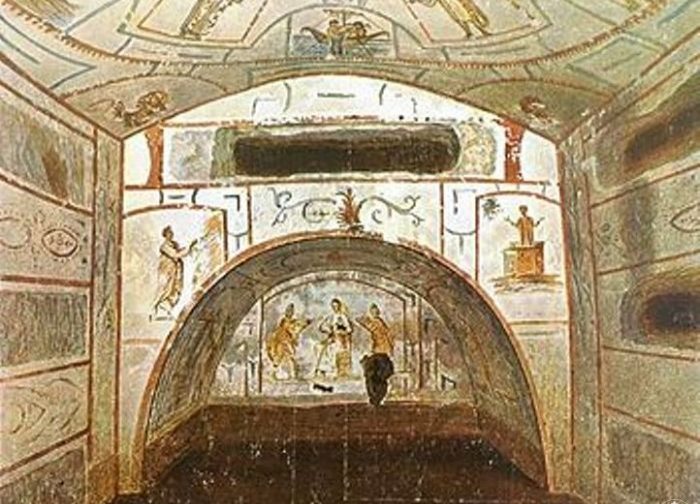

Образ пещеры издревле имел для человека античной культуры глубокий сакральный смысл. Пещера не просто пугала своей мрачностью, темнотой и неизведанностью, но одновременно и притягивала к себе как некое средоточие мистического, волшебного. С одной стороны пещера ассоциировалась с темницей, но с другой — она есть святилище, храм. Недаром в пещерах устраивались храмы, укромные святилища, посвященные языческим божествам. По свидетельству античных историков и философов, пещеры и гроты посвящались богам даже ранее возведения рукотворных храмов. Таковы были: “Зевесова пещера” куретов на Крите, пещера Селены и Пана Ликийского в Аркадии, пещера Диониса на Наксосе. Последователи влиятельного в Римской империи синкретического культа Митры также устраивали многие из своих святилищ в пещерах. В гротах же устраивались и святилища нимф.

Одно из древнейших упоминаний о святилище нимф, расположенном в пещере, мы находим в “Одиссее” Гомера:

“Возле оливы — пещера прелестная, полная мрака,

В ней — святилище нимф; наядами их называют.

Много находится в этой пещере амфор и кратеров

Каменных. Пчелы туда запасы свои собирают.

Много и каменных длинных станков, на которых наяды

Ткут одеянья прекрасные цвета морского пурпура.

Вечно журчит там вода ключевая, в пещере два входа.

Людям один только вход, обращенный на север, доступен.

Вход, обращенный на юг, — для бессмертных богов. И дорогой

Этой люди не ходят; она для богов лишь открыта”.

Одиссея. XIII. 102–112.

…Как можно видеть, пещера была для человека античности не только страшна и уныла, но и священна, не только полна мрака, но и, по слову Гомера, “прелестна”. Мрак никогда не бывает приятен, он может скорее испугать, чем очаровать, но недаром Гомер, а вслед за ним и многие поколения языческих “богопочитателей” вступают в полусумрак гротов, во тьму пещер, дабы воздать поклонение обитающим здесь божествам.

Истолкование сакрального смысла святилищ-пещер дали неоплатоники, прежде всего Порфирий, использовавший в трактате “О пещере нимф” многие из идей своего предшественника — Нумения Апамейского. Порфирий пытается раскрыть символику приведенного отрывка из “Одиссеи”. Для него пещера нимф — это одновременно и святилище наяд, и храм, посвященный космосу. Всё, что находится в пещере и она сама — это и некая символическая конструкция устроения вселенной, и образ, выражающий характер присутствия человеческой души в этой вселенной.

Пещера, по Порфирию, есть космос как средоточие мировых потенций. Пещера гомеровского мифа мрачна, воздух ее — сырой и туманный из-за обилия воды в священном источнике; таковы же свойства и материального космоса. Ведь именно вода, по учению многих античных философов (например, Фалеса), есть начало всего, она как всеобщее связующее начало проницает весь космос. Однако туманновидный космос кажется прекрасным и привлекательным в силу общей его упорядоченности; об этом говорит само слово kТsmoj ‘порядок’. О том же напоминает Порфирию и образ пещеры: “вполне справедливо называть и пещеру привлекательной для входящих в нее и встречающих в ней разного рода образы. Тем же, кто мысленно проникает в ее бездонную глубину, она уже представляется мрачной. Находящееся в наружной части и на поверхности — приятно, но то, что внутри и в глубине ее, есть темнота”15.

В этот космос входят человеческие души, облекающиеся плотью и потому лишающиеся прежнего блаженного и бессмертного существования. Нимфы святилища (ассоциировавшиеся в языческом сознании с символикой становления, рождения, одновременного приобщения к мудрости и безумию, к жизни и смерти) трактуются Порфирием как души, соединяющиеся с влагой материального мира, и ошибочно представляющие себе такое соединение высшим наслаждением16. Они не понимают, что вместе с материальностью обрели и смертность.

В этом гроте находятся предметы, имеющие, по мысли Порфирия, глубокий символический смысл: каменные чаши и амфоры — символы водных нимф-гидриад; пурпурные ткани, которые ткут на каменных станках наяды — сотканная из крови человеческая плоть, облекающая кости (которые здесь символизируются камнем) и делающая душу причастной к телесной смертности; так Гомер образно выразил материальное воплощение души, легкомысленно наслаждающейся земной жизнью, ради которой она лишилась небесного бессмертия. Роящиеся пчелы — рождающиеся в мир благие души, приносящие богам очистительные жертвы; их должен символизировать мед.

Возле входа в гомеровскую пещеру находится маслина — образ Афины Паллады, мудрости, управляющей всем миром.

Наконец, в пещере два входа: северный обращен к Борею, южный — к Ноту. Через первый души нисходят в безрадостный материальный мир, одновременно и притягательный, и приносящий многочисленные страдания. Здесь, по решению Афины, они обретают “каменный” костяк и кроваво-пурпурную “тканую” плоть. И только прожив тяжелую земную жизнь, отбыв “внутрикосмическое” воплощение, человек может освободиться от греха и порока, отвратиться от злых помыслов, отдать пещере свое мнимое богатство и, скинув с себя подобную ненужному рубищу плоть, вернуться уже через другой — южный — “вход богов” в над-материальную бесконечность.

Таким образом, по Порфирию, космическая пещера — это бледное подобие подлинного космоса, область страданий и горя. Сам же космос — вне пределов “земной” пещеры, вне материального начала. Божественный бестелесный мир — цель каждой души — делается доступен лишь через ее развоплощение, через освобождение от плотского начала. Достигнуть же этого можно, лишь отдав пещере все лишнее, оставив это “все” здесь, как на некой “всекосмической свалке” мертвого материального хлама.

Итак, как оказывается, и в трактате Порфирия вместо священного и благого храма неких высших сил мы видим, по сути, все ту же платоновскую темницу для рвущихся на свободу людских душ.

Жертва, совершаемая человеком в этом святилище-пещере — дар отчаяния, жертва ненависти к тому, что символизирует собой это святилище. Подкуп для тюремщиков, а отнюдь не жертву благодарности и любви приносил античный человек в пещеру нимф.

По мысли неоплатоников, люди ради своего освобождения должны забыть, что такое символизируемая этой пещерой материальность. Даже Одиссей, опытный мореход, обязан совершенно позабыть, что такое море; ведь море — также древний платоновский символ материального начала. “…Надо, чтобы (Одиссей) стал совершенно вне моря (непричастен морю), до того несведущим в морских и материальных делах, что принял бы весло за лопату для веянья зерна из-за полной неопытности в орудиях и трудах, необходимых для моря”17. Лишь дух мог что-либо означать в плане вечности, лишь душа могла что-то стоить в глазах богов. Человек способен, совлекши с себя телесное начало, достигнуть подлинного духовного космоса. Сам же этот космос оставался целиком непричастен мрачной и туманной жизни в пещере дольнего бытия.

Напротив, Евангелие говорит нам, что именно само Царство Небесное достигает собою человеческий род (ср. Лк 11:20), а отнюдь не человечество, оставляя земное тленное бытие, совершает побег из нашей “тюрьмы” в Царство Божие. Эта мысль никак не могла оказаться близка одному из критиков и врагов христианства — Порфирию. Радость Боговоплощения Христова была для него чужой радостью. То, что мрачная пещера нашего земного существования преобразилась в подлинную Пещеру-святилище, Пещеру-храм, где вместе с людьми поселился Бог, осталось незамеченным и Порфирием, и другими античными философами. А для христиан этот мир виделся храмом иного Божества; весь он претворился ныне в Пещеру Рождества и в Пещеру Воскресения.

…О символической сущности первой из этих Пещер — Вифлеемской — ярче всего свидетельствует православная церковная гимнография. В богослужении Рождества Христова прекрасно выражен сокровенный смысл христианского символа “пещеры”. “Ясли же и пелены и вертеп, Твоего смирения образы…”18, — говорится о том предельном добровольном кеносисе-самоумалении, что пережил Творец и Создатель мира, не пришедший к нам в славе и силе, но родившийся в вертепе, пещере, спеленутый Своей Матерью как слабый и беспомощный младенец. Несмотря на такое предельное уничижение, несмотря на холод и мрак той зимней ночи, “яко красная палата, вертеп Царице показашася…”19 — Пещера видится Богоматери прекрасным царским дворцом. Бог приходит в мир просветить и освятить его; Он — свет миру, явившийся здесь, чтобы всякий уверовавший в Него не оставался более во тьме богооставленности (ср. Ин 12:46). Вот этот-то невидимый для физического ока свет благодати и начинает впервые сиять в нашем греховном мире именно в Вифлеемской Пещере, реально преображая ее в прекрасное жилище Богомладенца Христа. Она-то, невзрачная и холодная, и становится высокой благодарственной жертвой, приносимой тварным миром своему Спасителю. Ведь люди — Его “сотелесники” — отказывают Ему в пристанище. Для Него нет места даже в гостинице: Он приходит “к своим”, но “свои” Его не принимают (ср. Ин 1:11); и потому-то Господь получает первый дар — дар крова в холодную звездную ночь — именно от неразумной природы. Ему, как бы в знак благодарности за совершающееся Искупление, “земля вертеп… приносит” — Вифлеемскую Пещеру20. И Пещера эта, облагодатствованная вселением в нее Богомладенца, вдруг преображается в подлинно райское состояние, становится реальным начатком того грядущего века, когда “будет Бог все во всем” (1 Кор 15:28). Каждый из нас призван войти с пастухами и волхвами в эту Пещеру, поклониться Спасителю, освятиться светом, что воссиял здесь для человеческого рода. Именно так мы становимся причастны утраченному Адамом райскому ощущению богоприсутствия. “Приидите, приимем сущая райская внутрь вертепа”21, — призывает нас икос праздника Рождества Христова. Лишь внутри Вифлеемской Пещеры мы находим то, что принадлежит небесному Раю…

Христианский символ пещеры отразился не только в церковном богослужении или в писаниях Святых Отцов, но и в православной иконе. Именно пещеру — как знак той тьмы, что, по слову Евангелия, была просвещена “светом великим” — мы видим на каждой иконе Рождества Христова, и ее темный вход напоминает нам не о мрачных античных символах, но о радости Искупления, около двух тысячелетий назад неузнаваемо изменившей наш поврежденный грехом мир22…

Настало время исполниться пророчеству Исаии: “И падет величие человеческое, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут. И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелья скал и в расселины гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю” (Ис 2:17–21). Пусть умирающее язычество скрывает идолов в расселинах скал, пусть прячет их так, будто надеется сохранить власть своих древних верований в не принадлежащем уже им мире. Пусть Порфирий проповедует свою правоту и провозглашает ложность христианской веры. Человечество, несмотря на вдохновенные речи философа, уже очень скоро устыдится призрачных божеств подземных святилищ, бросит идолов “кротам и летучим мышам”. Тем самым людской род окажется в совершенно новой — открытой для каждого из нас — Пещере, вступит в совсем иные “ущелья скал и расселины гор”. Святитель Василий Великий пишет о том, что эти новые пещеры, новые “вертепы твердого камене <…> суть многие обители, какие назначаются каждому по мере веры во Христа. А расселины камней — страдания Христова тела, где желают найти прибежище спасаемые, чтобы укрыться под покровом Христовым”23. Совершенно в иных, чем прежде, вертепах и расселинах камней должен найти избавление и спасение человек, искупаемый Крестной Жертвой. Лишь в Пещере Гроба Господня и Воскресения Господня, через со-страстие Богочеловеку, он может претвориться в “один дух с Господом” (1 Кор 6:17) — умирая во Христе для греха и воскресая в Нем для вечной жизни.

Где же отыскать нам в этом мире вход в те две Пещеры — Пещеру Рождества и Пещеру Воскресения?

Здесь уместно вспомнить притчу, принадлежащую русскому святителю XII в. Кириллу Туровскому. В сочинении “Повесть о белоризце-человеке и о монашестве” святитель Кирилл рисует такую картину: премудрый советник доброго и кроткого царя приводит своего господина к загадочной горе. В горе они замечают пещеру, откуда исходит свет, подобный сиянию зари. Путники приникают к окошку пещеры и видят внутри человека — бедного, одетого в рубище. Рядом с ним сидит жена, поющая ему прекрасные песни. В пещере находится и Некто Третий, красивый и высокий. Под ногами у Него — твердый камень. Он черпает вино и подает чашу бедняку. Тот, принимая чашу, с большой радостью восхваляет Подающего ее. Увидев все это, царь призывает друзей и говорит им: “О чудо, друзья мои! Видите, как в бедной и потаенной этой жизни веселятся честнее, чем в нашей державе, и светлее внешнего сияет внутреннее!”24.

Вот как святитель Кирилл истолковывает образы этой притчи: “приникновение” к окну означает желание овладеть христианским душеполезным учением; пещера символизирует монастырскую церковь и — шире — любой православный храм, издревле предуказанный пророками, устроенный апостолами и украшенный евангелистами; светлая заря, сияющая из пещеры, есть церковное богослужение; сидящий внутри пещеры бедно одетый человек — весь иноческий чин; жена возле него — неотлучная от подлинного монаха смертная память; прекрасный же Незнакомец перед ним — это Господь Иисус Христос, стоящий на твердом камне нашей веры; подаваемая иноку Спасителем Чаша означает Чашу Евхаристии, причащение Телу и Крови Христовым.

Здесь, в “Повести” святителя Кирилла, мы видим еще одно — традиционно христианское — истолкование символа “пещеры”: как образа православного храма, где совершается Бескровная Жертва. Но в иных многочисленных святоотеческих писаниях, посвященных толкованию этого символа, пещере уподобляется именно алтарная храмовая часть — Святая Святых христианской церкви. По мысли Святых Отцов, находясь в алтаре, священник реально пребывает и в двух евангельских Пещерах — Вифлеемской и Гроба Господня одновременно. Как пишет святитель Герман Константинопольский, “апсида соответствует Вифлеемской пещере, где родился Христос, и пещере, где Он был погребен, как говорит евангелист Марк, «и положи Его во гроб, иже бе изсечен от камене (Мк 15:46)»25.

Как известно, для христианина подобные символы — не просто знаковые образы, напоминающие о том или ином библейском сюжете. Соединяясь через символ с реальностью Священной истории, мы становимся зрителями, свидетелями и участниками ее событий. Потому-то, выходя из храма, христианин точно знает: только что он вместе со Христом, с Богоматерью, с апостолами Спасителя прошел весь долгий путь от небольшого городка неподалеку от Иерусалима — Вифлеема — до Елеонской горы, — горы Вознесения. На этом пути были и языческая колыбель древних цивилизаций — Египет, и тихий провинциальный Назарет, и шумный пестрый Иерусалим. Духовный взор наш проник и на зеленые берега небольшой речки Иордан, и в скалистую мертвую Иудейскую пустыню; охватил он и голубые широкие просторы Тивериадского моря. Мы шли по дорогам Галилеи и Иудеи, Самарии и языческих областей. Фавор осветил нас своим нетварным светом, а Сионская горница даровала всю полноту возможного единения с Богом. Гефсиманский сад поглотил нас своим тяжелым ночным мраком, а Голгофский холм заставил оружие пройти и через нашу душу. Земля потряслась в час смерти Спасителя у нас под ногами, и завеса церковная раздралась у нас на глазах. Радость Воскресения была и нашей радостью, и пальцы наши касались ран Господа вместе с пальцами Фомы. Мы шли со Христом по дороге в Еммаус и не узнавали Его, и, наоборот, узнав Его, мы спрыгивали с лодки и плыли к Нему навстречу вместе с Петром…

Именно церковное богослужение дает удивительную возможность увидеть и почувствовать все это, соединяя нас с чередой мест и событий, горьких мгновений и радостных минут, чудесных откровений и спасительных таинств евангельского рассказа. Ведь, как учат Святые Отцы (об этом уже говорилось выше), по-христиански понятый символ — не просто знак, напоминающий о том или ином явлении, но мистическая связь тварного и нетварного бытия. Символ этот может даровать нам высшую радость единения с Господом, ввести в бесконечность всеобщего Воскресения в Нем.

…Итак, поиск путей соединения с евангельской спасительной реальностью через символы, связи, дарующие человеку обетованную богопричастность (в том числе и через рассмотренный символ “пещеры”), способен привести туда, где мы обретаем такое совершенное единение: в храм, к Евхаристической Чаше. Именно здесь перед глазами у нас — на жертвеннике, в Вифлеемской пещере, в яслях — Богомладенец, родившийся, чтобы умереть за мир. В церкви мы с трепетом предстоим перед солеей как образом камня, отваленного от пещеры Гроба Господня, вместе с женами-мироносицами, одновременно и радуясь, и благоговейно ужасаясь возвещаемому ангелом вселенскому Таинству Воскресения Христова.

1Святой Иустин Философ. Вторая апология // Ранние Отцы Церкви. Антология. Брюссель, 1988. — С. 359.

2См. Гарнак А. Сущность христианства. СПб., 1907.

3См. Платон. Государство // Собрание сочинений. Т. 3. М., 1994. — Сс. 295–298.

4Платон. Федон // Собрание сочинений. Т. 2. М., 1993. — С. 71.

5Приведено в: Климент Александрийский. Строматы // Ярославские епархиальные ведомости. Год XXXII. № 10. — С. 156.

6Подробнее об этом см.: Примечания к диалогу Платона “Государство” // Платон. Собрание сочинений. Т. 3. — С. 583.

7Цит. по: Порфирий. О пещере нимф // Лосев А. Ф. История античной эстетики. Последние века. Кн. 2. М., 1988. — С. 386.

8Лосев А. Ф. Указ. соч. Кн. 1. — С. 100.

9Преподобный Максим Исповедник. Творения. Т. 1, М., 1993. — С. 242.

10См. Де Любак, Анри. Католичество. 1992. — С. 352.

11По учению святого апостола Павла, откровение высшей божественной реальности в мире происходит в три этапа. Во времена ветхозаветного закона иудейский народ жил, “имея тень будущих благ, а не самый образ вещей” (Евр 10:1). Реалии же новозаветной Церкви содержат в себе уже не только skiЈ, но и подлинный e„kиn, то есть такое “отображение” благ, которое и позволяет христианину в некоторой степени делаться причастным наиболее совершенному богообщению, ожидаемому нами в качестве перспективы жизни “будущаго века”. Наконец, в эсхатологической реальности “нового неба и новой земли” человек будет способен уже непосредственно, напрямую — безо всяких символических и образных связующих звеньев — приобщаться Божеству, жить Им и в Нем.

12См. Святитель Григорий Нисский. Точное изъяснение Песни Песней Соломона // Творения. Ч. 3. М., 1862. — Сс. 125, 128.

13Об этом ярко говорит, например, святитель Иоанн Златоуст: “Как в живописи, пока набрасывают рисунок, получается какая-то тень, а когда положат краски и наведут цвета, тогда делается изображение, — так и с законом” (См.: Толковая Библия. Т. 11. СПб., 1913. — С. 469).

14Святитель Григорий Нисский. Указ. соч. — С. 128.

15Порфирий. О пещере нимф. — С. 385.

16Душа, отвергающая гибельное телесное рождение, по учению Порфирия, лишена влаги. О преимуществе таких душ писал еще Гераклит: “Сухая душа —. мудрейшая и наилучшая” (Цит. по: История философии: Запад-Россия-Восток. Кн. 1. М., 1995. — С. 61).

17Порфирий. О пещере нимф. — С. 394.

18Песнь 5-я Канона повечерия Рождества Христова.

19Тропарь навечерия Рождества Христова.

20Стихира на “Господи воззвах” вечерни праздника Рождества Христова.

21Икос праздника Рождества Христова.

22Образ пещеры стал особо значим в приложении к событиям новозаветной истории. Церковное Предание издавна стремилось связать место действия евангельских событий с пещерами Палестины. Русскому игумену Даниилу в начале XII столетия показывали в Святой Земле: пещеру на берегу Иордана, где жил святой Иоанн Предтеча, пещеру в Назарете, где произошло Благовещение, пещеру Рождества Христова, пещеру-гроб Иосифа Обручника, пещеру в горе Гаваонской, где Спаситель жил во время сорокадневного поста, пещеру на склоне Елеонской горы, где Господь научил апостолов молитве “Отче наш”, пещеру в Гефсимании, где молился Христос перед Его взятием под стражу, пещеру на восточной стороне Сионской горы, где Петр плакал после своего отречения, пещеру Гроба Господня. (См.: “Хождение” игумена Даниила // Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980. — Сс. 24–115.)

23Толкование на пророка Исаию // Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Ч. 2. М., 1993. — С. 106.

24Святитель Кирилл Туровский. Повесть о белоризце-человеке и о монашестве (Цит. по: Петрова Т. Пещерные монастыри как явление русской духовной культуры // “К свету”. № 17. М., 1992. — С. 112).

25Святой Герман Константинопольский. Сказание о Церкви и рассмотрение таинств. М., 1995. — С. 43.