«Альфа и Омега». № 3 (59) 2010

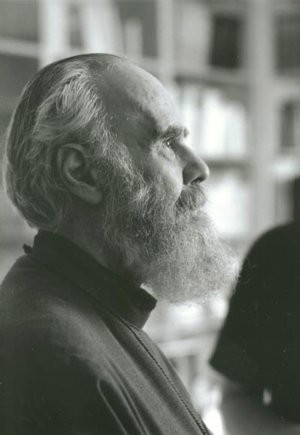

Митрополит Сурожский Антоний. Взаимоотношения внутри общины*.

В качестве введения к сегодняшней беседе я хотел бы прочесть две фразы из нового воскресного миссала на 33-е воскресенье. Одно — из вводного текста к Евхаристии: “Христиане испытывают солидарность со своими братьями…”. А за молитвой после причащения следует текст: “С терпением ожидая Дня Господня, христианин должен беречься двух искушений: пассивного предания всего воле Божией и неосмотрительно самоуверенного активизма, быстро пасующего перед неудачей”.

Эти два места побуждают меня поговорить с вами о человеческой общности (общине) и о церковной общине.

Община: человеческая или во Христе?

В наши дни человеческая общность всё больше осознаёт себя единой.

Разделения, расхождения, противостояние, каков бы ни был их уровень, не принимаются, и в этом одно из отличий нашей эпохи от всех предыдущих. Разброд, антагонизм, ненависть не пропали, предрассудки не вымерли, налицо и взаимное непонимание. Разница языков, культур, образа мыслей, прошлого не стёрлась, но мы перестали признавать за ними окончательную ценность.

Мы рассматриваем эти различия не как расхождения, противоположения, а как оттенки, вариации одной темы. Люди стремятся к единству, преодолевшему различия и противоположения, люди признают друг друга людьми, всё яснее проступает человечность в её универсальном качестве. Больше чем когда-либо в прошлом мы сознаём, что все мы одной плоти и крови, что у нас единый Создатель, единый Отец, единый Спаситель, и стремимся воплощать это сознание.

Совершенно очевидно, что мы не способны осуществить то, к чему стремимся: Царство Божие достигается борьбой. И борьба эта — не с плотью и кровью, а с силами тьмы. Она обращена не к другому, она направлена на нас самих. Преподобный Исаак Сирин в VI веке сказал: “Тот, кто овладел собственным сердцем, больше того, кто воскрешает мёртвых”.

В такой атмосфере, когда единство человечества проявляется всё яснее день ото дня, стремление к христианскому единству совершенно естественно. Но если единство человечества может строиться при помощи любых человеческих средств, христианскому единству это недоступно: мы не можем строить единство христиан из тех же элементов, из которых совершенно законно мы строим единство между людьми в целом.

Тут недостаточно просто человечности, единства по плоти и крови и даже по призванию. В настоящий момент весь христианский мир стремится осознать, что же такое община — не только как понятие, но и в реальности. Если мы посмотрим вокруг себя, мы увидим примеры как неудачные, так и удачные, и мне кажется — но это только личное мнение — что неудачи, которые мы терпим, вероятно, приносят нам больше пользы, чем то, что представляется достижением и успехом.

Мне кажется, что слишком часто в нашем современном христианском мире мы пытаемся восстановить общину на основах, которые никогда не сделают её общиной христиан. Христианской общиной — да. Но не такой общиной, которая не что иное, как тело Христово, как место присутствия Святого Духа.

При наших попытках вернуться к христианской общине на ощупь, используя близость по человечеству, нам иногда удаётся воссоздать человеческую общину. Но очень часто именно тот факт, что эта община крепко выстроена, что её члены едины, является препятствием для того, чтобы она могла превратиться в тайну Церкви, быть христианской в самом полном, сильном смысле слова.

При наших попытках вернуться к христианской общине на ощупь, используя близость по человечеству, нам иногда удаётся воссоздать человеческую общину. Но очень часто именно тот факт, что эта община крепко выстроена, что её члены едины, является препятствием для того, чтобы она могла превратиться в тайну Церкви, быть христианской в самом полном, сильном смысле слова.

Мне кажется, есть огромная разница между христианской общиной первых веков, прошедшей через гонения, и христианской общиной, как её можно наблюдать, какой мы пытаемся её построить сегодня. Меня поражает в древней общине, что между её членами, говоря с человеческой точки зрения, не было ничего общего! Представим себе мужчин и женщин, семьи или отдельных людей, которые преклоняются перед славой Христовой.

Представим себе молитвенное собрание в I веке: мы увидим там бок о бок людей, которые принадлежали к совершенно различным общественным группам; у них не было общего языка — не только потому что они принадлежали к разным народностям, но и потому что они выражались настолько по-разному, что могли возникнуть и разногласия. Общее у всех них было одно: во Христе они встретили Живого Бога.

Только Он связывал всех: единственная связующая сила этого поразительно многообразного тела был Дух Святой, дарованный всем и проявляющийся в бесконечном разнообразии дарований, которые все принадлежали духовной области, области благодати, а не области плоти и природы.

И благодаря тому, что все эти люди были настолько разными, что ничего между ними не было общего, кроме Бога, Который их взыскал, Бога, Которому они предались, Бога, Который стал для них всем содержанием жизни, — между ними было такое единство, какого не могло им дать ничто человеческое.

Двойная солидарность

Мне кажется, что в наше время, стремясь построить общинную жизнь, мы совершаем грубую ошибку, когда стараемся укрепить внутренние связи в Церкви с помощью человеческих элементов культуры, истории, национальности, пытаясь использовать то, что принадлежит плоти, природе, тварности. Потому что чем больше у нас общих моментов в плане образа мыслей, психологии, общественных связей, культуры, языка, принадлежащего нам всем, тем труднее нам видеть в нашем ближнем лишь брата во Христе. Мы видим в нём больше, чем брата во Христе, — то есть в конечном итоге меньше, чем брата во Христе.

И в самом деле: когда я узнаю в моём ближнем человека определённой национальности, одного со мной культурного уровня, я узнаю черты, которые в Царстве Божием излишни. Чем больше накапливается этих искусственных, исторических и земных связей, тем больше становится расстояние между живой душой одного человека и живой душой другого, между полным, абсолютным Человеком — Христом — и мною. Одна пелена за другой нас разделяет, и нам приходится пробиваться к встрече не с помощью всё углубляющегося ви́дения, а сквозь всё более густую непрозрачность.

Мне это представляется очень важным, этот вопрос следует обсуждать, но к нему обращаются очень редко. В нашей устремлённости, в усилии создать единство преобладает человеческий аспект в Церкви. Однако только область благодати даёт нам возможность соединиться, во-первых, со Христом, с Духом Святым, и далее, благодаря тому, что во Христе и силою Святого Духа мы становимся единосущными по-новому, не в плане тварном, а по природе Слова Воплощённого, наше единство подтверждается совершенно уникальным способом: мы делаемся способными, согласно смелому, но строго богословскому утверждению, быть во времени и в пространстве продолжением Воплощения и присутствия в Церкви Святого Духа.

Это предполагает даже не просто солидарность, а двойную солидарность. С одной стороны, есть солидарность со всеми теми, кто является нашими братьями по человечеству, по плоти и крови: мы не можем отделиться от них, ведь мы — от их плоти и крови, и они — наша плоть и кровь.

Кроме того, другого рода солидарность связывает нас с Человеком Иисусом Христом, Сыном Божиим, ставшим Сыном человеческим, со Словом воплотившимся: мы по-новому становимся одной природы со Словом Воплощённым и коренным образом отличаемся от всех тех, кто чужд этой тайне всецелого Христа, о которой говорили священномученик Игнатий Богоносец и блаженный Августин.

Мы едины со всем человечеством прошедшим, настоящим, будущим на двух уровнях: в его оторванности от Бога, в том, что французское средневековье называло estrangement, отчуждением от Бога. И вместе с тем по благодати мы становимся едиными и солидарными с Тем, Кто в акте бесконечного милосердия, в акте любви и солидарности возжелал стать единым с нами.

Мы едины со всем человечеством прошедшим, настоящим, будущим на двух уровнях: в его оторванности от Бога, в том, что французское средневековье называло estrangement, отчуждением от Бога. И вместе с тем по благодати мы становимся едиными и солидарными с Тем, Кто в акте бесконечного милосердия, в акте любви и солидарности возжелал стать единым с нами.

Та и другая солидарность безнадёжно противоположны, они не могут совпасть. На иллюзорном совпадении невозможно построить единство: оно окажется не только иллюзорным, но и разрушительным для того, что принадлежит области благодати, потому что сила притяжения более очевидна и воздействует на нас гораздо сильнее, чем нас уносит благодать.

В этой двойной солидарности присутствует двойное сострадание, если мы употребляем это слово в самом сильном его смысле разделённого страдания. Сострадание Христу: не чувство сострадания к Нему, а разделённое с Ним на деле Его страдание и крест, дабы восполнить недостаток в плоти моей скорбей Христовых (см. Кол 1:24).

Такое сострадание ведёт к тому, что мы, будучи Его телом, исполненным Святым Духом, делаем Его судьбу своей судьбой, Его страдание — своим страданием, прежде чем Его победа станет нашей победой. И есть ещё со-страдание, которое мы носим в самой плоти нашей в силу того, что, несмотря на нашу принадлежность христианству, мы ещё не достигли завершения, мы в становлении, ещё in via, хотя уже in patria. Мы уже — дети Отца, и однако перед нами лежит долгий путь, становление, которое мы должны осуществить, пока не станем в полноте тем, к чему нас влечёт наше призвание, пока не достигнем полной меры возраста Христова (Еф 4:13).

Здесь нам особенно (больше, вероятно, чем людям вне Церкви) заметна мучительность нашего одиночества, страдание в оторванности от Бога: в Боге, и тем не менее разлучённые; обладающие по милости Божией вечной жизнью — и смертные, обречённые на смерть; люди, выбравшие волю Божию и ведущие борьбу внутри своих членов, своего сердца, своего духа, своей воли и разума, борьбу с законом смерти, тления, ветхого Адама, который стремится жить и убивать — иначе погибнет сам.

Вот та двойная солидарность, с которой мы должны считаться, и, скажу снова, в плане человеческой общины и церковной общины мы не можем использовать элементы, принадлежащие общине смерти для того, чтобы строить общину вечной жизни. То, что принадлежит миру тления, сначала должно умереть или возродиться, невозможно включить это в неизменном виде в область жизни вечной.

Два определения, что такое Церковь

В контексте этого напряжения я хотел бы напомнить вам два определения Церкви и подчеркнуть общинное измерение греха и того, что мы называем таинством покаяния и что можно было бы в контексте моих дальнейших слов назвать таинством восстановления.

Символ веры учит нас, что Церковь единая, святая, апостольская и соборная. В Священном Писании говорится, что Церковь — тело Христово, полнота наполняющего Собою всё (Еф 1:23), что её члены причастны Божественной природе (2 Пет 1:4), что через преображающее действие усыновления мы являемся не иносказательно, а реально детьми Бога Живого по образу Христа, Единородного Сына Божия. Если обратиться к Отцам, то священномученик Ириней Лионский говорит нам, что если мы поистине являемся телом Христовым, то когда всё будет завершено и совершено, мы до такой степени будем во Христе, что в Нём станем единородным сыном Божиим.

Тот же священномученик Ириней говорит, что слава Божия — до конца осуществившийся человек. Вот что такое Церковь в самых своих глубинах, в самой своей реальности; вот что она такое в каждом из нас и в нашей совокупности. И, однако, в каждом из нас, как и в целом в христианской общине, всё это содержится лишь зачаточно, как возможность. Да, мы уже дети Божии (Рим 8:16), наша жизнь сокрыта со Христом в Боге (Кол 3:3), мы уже приобщаемся Телу и Крови; мы уже единосущны Ему, мы — уже присутствие вечности на земле. И тем не менее мы все в становлении, никто из нас ещё не достиг полноты того, чем является зачаточно.

Есть ещё одно определение Церкви, может быть, более поразительное. Его можно выразить словами преподобного Ефрема Сирина: Церковь — не собрание праведников, она — толпа кающихся грешников. Эти два определения равно верны и справедливы: одно относится к Церкви невидимой, другое — к видимой; одно принадлежит Божественной силе в нас, которая в конечном итоге победит всё, другое относится к тому процессу, к тому пути, на котором мы шаг за шагом то восходим, то падаем.

В контексте такого двойного определения Церкви, такой двойственности нашего ви́дения мы склонны (мне кажется, ошибочно) видеть в грехе только разделение, разрыв, дробление, а святость считать единством и гармонией. Разумеется, в святости осуществляется единство и гармония, но такое единство и гармония, которые составляют необходимое условие разнообразия более глубокого, более яркого, чем любое человеческое разнообразие по плоти: дары Духа превосходят разностью, неповторимостью, многообразием наши природные свойства. Внутри этого единства, которое делает нас единым телом со Христом, единым местопребыванием Духа, человеческая личность проявляется не просто отличной, иной, но единственной, незаменимой.

Каждый из нас не просто отличается от другого, каждый из нас вне всякого сравнения. В этой тайне многообразия, превосходящего сравнение, в этой тайне, в силу которой каждый — настолько единственный, что он непознаваем, и лишь Бог может уловить и явить его таинственную суть, — и заключается святость Церкви.

Но грех — не просто разрыв между членами общины, которые могли бы быть едиными. Есть аспект греха, который поражает всю Церковь, весь человеческий род. Я приведу образ вовсе не богословский и ничуть не возвышенный. Несколько дней назад мне возразили старшеклассники: “Ну и что, если я грешу? Кому какое дело до этого?”. Я им ответил: «То, что вы говорите, столько же лишено смысла, как сказать: “Ну и что, что у меня есть блохи? Никого это не касается”. Беда в том, что если у вас блохи, они кусают всех вокруг!».

Грех одного — рана на теле всей общины

Но вернёмся к богословию. Сказанное коротко выражает всё то, что я хотел сказать. Да, грех несёт разделение, это составляет самую его природу. Он создаёт разделение и противоположение, он разделяет людей и отделяет нас от Бога; он — отрицание и отвержение нашего ближнего, вражда против него. Грех есть также отвержение Бога или вражда против Него.

Я ничуть не собираюсь ставить всё это под вопрос, но мне кажется, что есть ещё другой аспект проблемы, более существенный, важный в нашем поиске христианской общины и любых наших усилий её восстановления. А именно, тот факт, что когда член человеческой общины выбыл или был отлучён от неё, община потеряла цельность, ей недостаёт чего-то существенного.

Недостаточно сказать: дурной член отрезан, оставшиеся хороши. Недостаточно сказать, развивая образ, данный апостолом Павлом: больной член отсечён, тело больше не страдает от поразившей его болезни… Действительно, тело не страдает от болезни, но оно лишилось этого члена.

Есть замечательное место в послании святого Иустина Мученика к одному из его друзей. Тот был отлучён от христианской общины за тяжкое прегрешение и отказывался вернуться к своим братьям, то ли по гордости, то ли страшась принести покаяние. Иустин ему пишет: Неужели ты не сознаёшь, что своим уходом через грех, своим отходом ты нанёс рану телу Христову, и исцелить её можешь только ты сам?.. В самом деле, если Церковь, тело Христово, местопребывание Духа Святого, Духа сыновства и любви, если эта Церковь является, по слову русского богослова XIX века, организмом любви, тот факт, что один её больной член был отсечён, не решает никакой проблемы: всё страдание, вся боль тут. Все мы знаем, что случается с семьёй, где один её член отдалился сам или был отвергнут: если семья дружная, любящая, это остаётся неизбывной болью.

Вот первое, что следует помнить: может оказаться необходимым отсечь один член общины, но цель такого действия не в том, чтобы сохранить чистоту общины, которая могла бы быть осквернена; цель, в первую очередь, — уберечь отсечённый член от ещё худшей духовной судьбы. Вспомните апостола Павла, когда он говорит, что предал сатане одного члена коринфской общины ради спасения его души (см. 1 Кор 5:3–5). Отсечение кого-то не может быть актом возмездия, мести, речь не идёт об общности людей, готовой отвергнуть недостойного. Речь идёт о человеческой общине, которая либо неспособна взять на себя восстановление этого члена, и тогда сама подпадёт под осуждение, либо действует так, имея в виду спасение человека.

Я хотел бы также, чтобы вы усвоили ряд образов.

Во-первых, образ из книги Анри Боско L’Ane culotte (“Ослик-кюлот”). По ходу рассказа мы встречаем человека по имени Киприан, Сиприен, который долгие годы провёл на островах в Тихом океане. Он научился там любить землю, любить всё тварное. Он глубоко почитает тварный мир. Он научился там заклинаниям, которые возвращают силу земле, ставшей бесплодной через грех человека. Из-за грехопадения человека земля не подчиняется ему, не может более в полноте явить свою творческую силу. Сиприен возвращается во Францию и покупает клочок земли в бесплодной местности. Он как бы покрывает эту землю своей любовью, поёт ей свои заклинания, и вот земля, которая никогда не плодоносила, постепенно оживает, и среди пустыни зарождается что-то вроде земного рая. В этот возрождённый рай приходят окрестные звери, они живут там мирно, без борьбы, в единстве и радости вновь обретённой гармонии. И всё было бы совершенно, рай был бы безупречный, если бы лиса согласилась войти в него. Но лисе гораздо больше нравится время от времени утаскивать и съедать райскую курицу вместо того, чтобы войти в рай новым членом и лишиться возможности охотиться за своими вкусными жертвами. Сиприен старается привлечь лису. Он расхваливает ей, как прекрасен рай. Но лиса сторонится его. И понемногу мысли Сиприена приобретают иное направление. Поначалу он желал лисе только добра: как же эта несчастная лиса не понимает, что ей будет так хорошо в раю! Постепенно его охватывает тревога, раздражение, появляется гнев. И в какой-то момент приходит ему мысль, что если бы не лиса, рай совершенный, без недостатка, снова настал бы на земле. Однажды ночью он очень сильным заклинанием привлекает к себе лису и убивает её: ничего больше нет вне рая. Возвращается к себе: все звери разбежались, растения засохли и погибли. Рая больше нет, потому что смерть лисы, чуждой рая, убила сам рай: на таких условиях рай существовать не может.

Вот другой образ, взятый из книги отца Виргила Георгиу Les Immortels d’Agapia (“Бессмертные из Агапии”). Это детективный роман, но интерес не в интриге. Зимней ночью убит неизвестный, и почти наверное убийца — тоже чужой, прохожий. Ни тот, ни другой не имеют никакого отношения к этой деревне Агапии в горах Трансильвании, которая кажется последним прибежищем покоя, чистоты, невинности. Из столицы прислан молодой судья, и он не может понять, почему местный полицейский настолько потрясён внутренне, почему он видит трагедию там, где сам судья видит рядовое происшествие. Судья спрашивает полицейского, и вот что тот отвечает: “Ты не понимаешь, что такое грех. Этот человек нам чужой, и убил его другой чужак. Это как будто ничуть не задевает нашу деревню. Это просто происшествие, случившееся на территории нашей деревни. Но это не просто мимолётное происшествие. Посмотри на снег. Когда ты приехал, на нём выделялось красное пятно. С тех пор, как час назад мы начали расследование, снег всё падал, пятно побледнело, как бледнеет кровь, впитываясь в повязку. Пятно всё бледнеет, всё расползается. Через несколько дней снег совершенно растворит его, не останется ни следа. Потом наступит весна, снег растает, вода потечёт по холму вниз, впитается в нашу землю, вольётся в наши ручьи.

Каждый раз, когда житель нашей деревни зачерпнёт воды, чтобы полить свой сад, он зачерпнёт воду, в которой кровь убитого человека. Настанет время жатвы, и когда мы соберём урожай, в каждом зерне будет кровь убитого человека. Каждый раз, когда юноша захочет поднести букет своей возлюбленной, он вручит ей цветы, в которых кровь убитого. Каждый, кто пройдёт через нашу деревню, унесёт в целый мир пыль, в которой кровь убитого. Это не местное происшествие, это вселенская катастрофа”.

Мне кажется, мы недостаточно осознаём, что нет ничего индивидуального, такого, что не затрагивало бы всех. Ни внутренне, ни внешне мы не можем отстраниться, стать чуждыми общине, не можем и остаться в ней, нося в себе зло, — в любом случае вся община окажется раненной или отравленной.

Это чрезвычайно важно для нашего ви́дения восстановления человеческой общины или воссоединения отдельного человека с человеческой общиной. Я уже сказал вам, что это непосредственно связано с таинством покаяния, которое одновременно действие Божие (потому что один Бог может прощать) и действие церковное (потому что таинство это осуществляется в недрах Церкви).

Исповедь в общине

Исповедь, какой мы её знаем, составилась и является результатом многих исторических элементов различного происхождения. Первое: Послание Иакова говорит нам, что если кто скорбит, пусть обратится к духоносному человеку, и молитва праведного поможет ему (ср. Иак 5:13–16). Здесь не идёт речь об исповеди перед священником, о том, чтобы выбрать священника, пастыря общины, который иерархически, по священнодействию, “технически”, так сказать, наделён властью.

Речь идёт о том, чтобы выбрать человека Божия, в ком живёт Дух, одного из тех, к кому можно отнести слова, которыми Писание определяет Иоанна Крестителя: светильник, горящий и светящий (Ин 5:35). Это действительно исповедь — в том смысле, что это полная открытость, когда всё может и должно быть сказано. А это возможно лишь в той мере, насколько мы знаем, что этот человек, в ком живёт Дух, способен на сверхприродную любовь, на солидарность, на полное сострадание, способен взять на себя наш крест и понести его вплоть до распятия включительно.

Речь идёт о том, чтобы выбрать человека Божия, в ком живёт Дух, одного из тех, к кому можно отнести слова, которыми Писание определяет Иоанна Крестителя: светильник, горящий и светящий (Ин 5:35). Это действительно исповедь — в том смысле, что это полная открытость, когда всё может и должно быть сказано. А это возможно лишь в той мере, насколько мы знаем, что этот человек, в ком живёт Дух, способен на сверхприродную любовь, на солидарность, на полное сострадание, способен взять на себя наш крест и понести его вплоть до распятия включительно.

Есть ещё исповедь церковная как таковая. Первоначальная Церковь знала только публичную исповедь. Но она требовалась в случае поступков, несовместимых с принадлежностью ко Христу, поступков, составлявших высшую вину перед тайной Церкви, которая есть тайна любви.

Три рода поступков подлежали публичной исповеди: апостасия, отречение, отвержение Бога, то есть противоположность любви, которую мы к Нему испытываем; убийство: радикальное отрицание другого человека, радикальная не-любовь; и прелюбодеяние, покушение на любовь, существующую между двумя людьми, убийство таинства любви. Эти три преступления против самой тайны Церкви приводили к тому, что виновных невозможно было больше рассматривать как членов Церкви, они сами отсекли себя от неё, и Церковь только открыто признавала этот факт.

Но если почитать документы, нас поражает отношение Церкви. Это отношение можно понять, только если помнить, что в то время членами Церкви были люди, которых преследовали: отцы и матери предавали детей на пытки; дети выдавали родителей; супругов разделял их выбор за или против Христа, за который они готовы были умереть. Каждый, кто участвовал в молитвенном собрании, кто был членом этой общины, сознавал, что он ближе к незнакомому ему человеку, стоящему рядом, глубоко чуждому ему по естеству, чем к самым как будто близким друзьям или родным.

И когда грех отсекал одного из членов общины, этот грех воспринимался не как нарушение церковного правила, а как рана, поразившая церковное тело, подобно тому, как о том писал Феодору святой Иустин Мученик. Так что Церковь — не общество праведников, собравшихся с высоты своей чистоты судить виновного, осудить его или простить,

Церковь — глубоко раненое тело, которое хочет восстановить того, кто был ближе, чем самый близкий родственник, был дороже самого дорогого друга, а теперь оказался в сени смертной, под клеймом осуждения. К публичной исповеди готовилась вся община постом и молитвой, и когда исповедь была принесена, она была принята в целях восстановления. Каждый знал, что в ту меру, в какую вся община будет способна проявить любовь, виновный сможет быть восстановлен, и община снова будет целой, будет исцелена её рана, в конечном итоге, рана смертельная.

Когда после эдикта императора Константина в Церковь вошли, вернее сказать, были включены тысячи людей, мужчин и женщин, потому что быть членом Церкви перестало быть опасным или даже предоставляло некоторые преимущества, такого рода исповедь стала невозможной. Представьте себе хотя бы собственный приход — или мой приход, если ваш представляется вам совершенным и не подходящим для такого сравнения. Предположим, кто-то из моих прихожан перед Литургией выйдет вперёд и признается: “Братья мои, я — профессиональный вор!”. Неужели вы думаете, что остальные первым делом раскроют ему свои объятия?

Мне скорее представляется, что мужчины немедленно проверят свои карманы — не вытащил ли напоследок этот кающийся грешник их кошелёк? а дамы схватятся за сумочки… В современных условиях невозможно предположить такую открытость сердца и объятий.

Именно это и случилось в то время. В какой-то момент (трудно сказать, когда именно) вследствие ряда событий таинство восстановления единства стало иным. В результате епископ, председательствующий в церковном собрании, понял, что его община больше неспособна осуществить это единство, и в качестве представителя общины взял это действие на себя.

Был период, когда исповедь совершалась перед епископом не в силу его иерархического положения, а потому что он был живой, действенной, реальной иконой Христа и представителем народа Христова. Позднее по необходимости опытным священникам было доверено представлять епископа. Так появилась исповедь, которая всем нам теперь известна опытно. Мы должны были бы ожидать от неё всего того, чего первохристианин ожидал от публичной исповеди, от встречи с духоносным человеком.

Но мы больше не ощущаем, что это событие имеет общинное измерение: из-за того что исповедь приносится перед священником, мы свели её к личному событию: священник, я и Бог, или: Бог и я в присутствии священника. Мы забываем, что в данном случае священник лишь представляет епископа и что епископ в этом частном случае помимо того, что он представляет Самого Христа, представляет также и totus Christus, то есть Христа и всю Церковь, Господа Иисуса Христа и всех, кто в Нём и с Ним.

Вот, мне кажется, измерение, которое нам надо осознать, если мы хотим размышлять на тему общины. Если в недрах наших общин мы не обретаем эту тайну воссоединения — не индивидуального, но личного, не воссоединения Бога с человеком, а целостности всего тела, что подразумевает полноту Божества и полноту человечества, мы не сумеем ни через Евхаристию, ни через внешние проявления жизни общины обрести вновь общинное измерение Церкви, а общность будет категорией лишь общественной, но не категорией церковной, не категорией Небесного Царствия.

Перевод с французского Е. Майданович.

*Les relations au sein de la communauté. Abbaye Sainte-Gertrude, Leuven. Novembre 1972. Пер. с фр.

© Metropolitan Anthony of Sourozh Foundation, 2010

Читайте также: