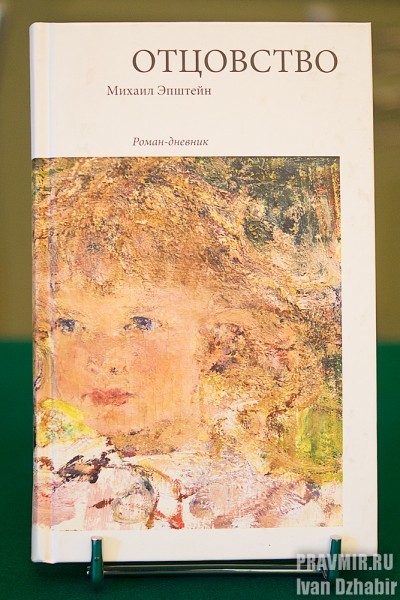

«Отцовство» Михаила Эпштейна: отношение к ребёнку как модель мироздания

Бытийная ценность семьи и современная христианская апологетика

Егор Агафонов, редактор издательства ПСТГУ:

Роман уже выходил в России небольшим тиражом, это было в 2003 году в Санкт-Петербурге. Я видел это первое издание, так появилась идея издать книгу вновь, и это, к счастью, получилось. По поводу самой книги у меня есть несколько наблюдений.

Каждый из нас сталкивался с явлением, когда какое-то слово повторяется вновь и вновь до полной потери смысла. В любой семье, где появляется ребёнок, велик шанс на нечто подобное.

Ведь ребёнок – не только центр любви, вокруг которого выстраивается геометрия семьи, но и масса рутины – каждодневные кормления, купания и т.д.

До тех пор, пока ребёнок мал, большинство отцов просто терпят и ждут, пока начнут происходить какие-то совместные действия – рыбалки, солдатики. В книге Михаила Эпштейна всё происходит наоборот, поскольку это – история общения отца с дочерью, которая ещё не начала говорить и ходить.

Парадокс: ребёнок – это жизнь, производная от тебя, но самостоятельная. Любовь приводит к тому, что повседневные заботы о ребёнке из бессмысленной суеты становятся почти сакральным ритуалом.

У Михаила Наумовича много книг, в том числе о сакральном и профанном в современном мире. И здесь дерзновение автора позволяет ему прожить быт с сакральной полнотой.

В конце 1970-х – начале 1980-х, когда писался этот текст, едва ли кто-то мог представить, в каком контексте он будет восприниматься сегодня. Но сейчас противопоставление мира и веры идёт на рубежах онтологических вопросов, и проблематика семьи сейчас охотно обсуждается на Западе.

Сегодня приходится обосновывать вещи, которые двадцать лет назад объяснения не требовали. И поэтому тексты, утверждающие бытийную ценность семьи, сегодня приобретают особо пронзительное звучание и становятся своего рода современной христианской апологетикой.

Ребёнок как картина мировой истории

Владимир Лучанинов, главный редактор издательства «Никея»:

Одна из точек опоры представляемой сегодня книги в том, что мировая литература не рассматривает широко и глубоко тему любви родителей к детям. Гораздо большее место в ней занимает влюблённость мужчины и женщины. Но на самом деле в романе есть и богословские, и философские моменты. Достаточно ли вообще разработана тема отцовства в современном богословии?

Михаил Эпштейн: Теология отцовства – основополагающий вопрос богословия, так как наше отношение к собственным детям помогает лучше понять отношение Бога к нам.

Представляемый роман – это своего рода притча об отношении творца и его творения, о границах власти. То, что нам дано знать об отношениях Творца и творения, мы можем лично прожить в собственных детях. На эту тему у нас известна только статья Габриэля Марселя, которую я упоминаю в предисловии.

Одна из тем современной теологии – рассматривать воплощение Бога, Который стал человеком. В то же время в фигуре отца очень хорошо прослеживается тема власти. На примере отношений отца и ребёнка мы можем понять, что именно и как происходит, когда Бог вдруг не вмешивается в жизнь человека.

Иногда какие-то моменты глобальной человеческой истории на примере ребёнка можно наблюдать просто телесно. Таким было, например, чувство вины, которое я впервые заметил у дочери в одиннадцать месяцев.

Так зарождение и проявление определённых черт в ребёнке становится своего рода конкретной ощутимой иллюстрацией того, что происходило с человеком в масштабах мировой истории: совершение первого запретного поступка и осознание его запретности, моё собственное осознание ценности другого – ребёнка, ближнего.

Если представить людей, которых ты не очень-то любишь, детьми, найти в них незарастающий детский «родничок», хочется их не просто полюбить, но защитить. Так понимаешь и любовь Бога к людям.

— Воспроизводимы ли чувства, которые Вы когда-то испытывали, в более позднем возрасте? Повторялись ли они с последующими детьми, например?

Михаил Эпштейн: Я до сих пор пытаюсь налаживать отношения с неблизкими мне людьми по формуле «возлюби ближнего, как своё дитя».

Сепарация или изгнание из рая?

-Читала ли дочь Ваши записки, и как она к ним относится?

Михаил Эпштейн: Я никому не посоветую повторять свой опыт рефлектирования. Я знаю, например, некоторые записи своей матери обо мне, которые она оставила незадолго до смерти. Я не могу отождествить себя с ребёнком, описанным там.

В любых записках подобного рода есть опасность опредмечивания. Я не случайно обрываю свои записи на том моменте, когда дочь начала говорить самостоятельно.

А вообще рост ребёнка очень похож на растущее сиротство. Очень рано выясняется, что он – отдельная личность со своим характером, и он от тебя отдаляется. И ты постоянно чувствуешь, что уже не можешь быть дл ребёнка тем раем, которым был изначально.

В русской литературе очень немного страниц о раннем детстве. На самом деле детство – это опыт страдания. Ведь человек в состоянии отчуждения – это человек, близкий к самоубийству. Но для ребёнка отчуждение – это естественное состояние, которое он должен пройти.

Детство чем-то похоже на расстройство сна – выход из небытия в сознание, форму хронической бессонницы. У верующего человека много вопросов к Творцу – например, о том, почему блаженствуют нечестивые. Но вот тот же процесс отчуждения человека от Бога мы в модели увидим в детстве.

Реабилитировать сентиментальность

— Как Вы решились опубликовать этот текст в обществе, где не принято признаваться, что мужчины умеют чувствовать?

Михаил Эпштейн: На мой взгляд, целостность человека, который, по известному мифу Платона, изначально был андрогином – одновременно мужчиной и женщиной, — словно бы восстанавливается в творчестве. Женщины-писательницы становятся более мужественными, а мужчины – женственными.

Книгу я решился издать в России в 2003 году, когда от изложенных в ней впечатлений меня отделяла дистанция. Но я подумал: «А почему лучшего в себе я должен стесняться? Я же не стыжусь этого перед Богом».

Увы, сегодня нам свойственно цинично и открыто говорить о сексе, но мы стесняемся собственных чувств. Нам нужно реабилитировать сентиментальность в хорошем смысле этого слова.

О любви, чувстве страха и молитве

— У меня двое детей, и я их люблю одинаково. Но окружающие говорят, что по-разному. Но на самом деле и дети разные, и я изменился. Но всё-таки начинаю задумываться: а вдруг я кого-то обижаю?

Михаил Эпштейн: Да, эта проблема была, когда мы узнали, что ждём второго ребёнка. Этим как раз заканчивается основное содержание книги.

Но ведь душа – не яблоко, от того, что её делят, она не уменьшается.

-А ещё – любовь – это ведь трагедия? Потому что маму, вышедшую на кухню помешать суп, маленький ребёнок воспринимает как ушедшую навсегда…

Михаил Эпштейн: Да, и отеческая любовь изначально построена на разделении, и в этом смысле она трагична. Ведь иногда ты сознательно отгораживаешься от ребёнка – например, затыкаешь его соской – чтобы не плакал, когда тебе неудобно.

И здесь у отца возникает соблазн тиранства. Есть чувство вины, возникающее у ребёнка, но я много пишу и о вине отца, который не может сдержать себя.

Внезапно оказалось, например, что терпение, которое не героический подвиг, и поэтому считается обычно добродетелью лёгкой, — это самая тяжёлая добродетель. Да, ты отделяешь ребёнка от себя и принимаешь бытие, как оно есть.

И тогда пассивная добродетель – смирение – оказывается на поверку очень сильной и мужественной.

— По книге кажется, что рождение дочери сопровождалось для Вас потерей страха…

Михаил Эпштейн: Да, это действительно один из феноменов.

Часто мы даже рождение ребёнка откладываем, потому что боимся за него. А потом вдруг оказывается, что, в обмен на доверие, мир начинает относиться к тебе благосклоннее.

И потом в детях, более наглядно, чем в ком-либо другом, нам дано переживание своего посмертия.

Обычно считается, что педагогика – это «вождение детей».Но не только мы их «водим» — они учат нас, как постепенно осваиваться в новом мире. Оказывается, отношение к вещам может быть профанным, вещи, например, можно двигать.

Ребёнок – это эсхатологическая весть, он намекает нам на то, что нам когда-нибудь придётся пройти.

— В книге есть потрясающее описание молитвы. Всегда ли подлинная молитва рождается в какой-то кризисной ситуации?

Михаил Эпштейн: Когда молишься в какой-то жизненно важный момент, в опасности, неизвестности, понимаешь, что молитва чем-то похожа на роды. И возникает совершенно новое ощущение молитвы – как жертвоприношения, принесения в жертву себя.

Конечно, это не значит, что ты приступаешь к молитве с тем же отношением всегда – это можно испытать несколько раз в жизни.

Видео: Виктор Аромштам

Фото: Иван Джабир