На этой неделе исполнилось 20 лет со дня кончины известного богослова протопресвитера Иоанна Мейендорфа. Публикуем воспоминания Александра Дворкина об отце Иоанне, впервые опубликованные в альманахе «Альфа и Омега».

Я знал отца Иоанна немногим более одиннадцати лет — уже почти столько же мы живем без него. Казалось, он будет с нами еще очень долго, и мы всегда можем рассчитывать на его мудрость, на его авторитет, на его знания, можем обращаться к нему за пастырским окормлением.

Вышло совсем иначе: он ушел в тот момент, когда его талант, его опыт, его авторитет, казалось бы, будут больше всего востребованы. Ушел, передав эстафету тем, кто трудится в России — на его родине, которую он очень любил и пожить на которой ему так и не довелось. И в этом тоже — глубокий символизм его судьбы.

Его книги только сейчас начали выходить на русском языке (еще пару лет назад русскому читателю он был известен всего лишь одним сборником статей и конспектами его лекций по святоотеческому богословию)[1]. Теперь, это, слава Богу, уже не так, и любой желающий сможет из первых рук открыть для себя творчество замечательного патролога, историка, богослова нашего времени. Из его книг можно получить некоторое представление об их авторе — его научной методологии, его богословских воззрениях, его литературном стиле, его эрудиции, его чувстве юмора.

Но в своих писаниях, как и в жизни отец Иоанн стремился сам лично быть как можно менее заметным, чтобы читатель самостоятельно делал выводы из излагаемых ему фактов. Надеюсь, что эти разрозненные заметки о моем духовном отце позволят хоть немного познакомиться с его светлой личностью.

1.

Часто отца Иоанна Мейендорфа сравнивают с отцом Александром Шмеманом — даже имена их постоянно перечисляются подряд, на одном дыхании (язвительные студенты Свято-Владимирской академии придумали термин для таких перечислений: “Шмемандорф”).

Часто отца Иоанна Мейендорфа сравнивают с отцом Александром Шмеманом — даже имена их постоянно перечисляются подряд, на одном дыхании (язвительные студенты Свято-Владимирской академии придумали термин для таких перечислений: “Шмемандорф”).

Наверное, и в такого рода воспоминаниях невозможно начать писать об одном, никак не упоминая другого. Действительно, оба священника были единомышленниками, друзьями; оба происходили из русских аристократических семей, оба носили немецкие фамилии, оба выросли в эмиграции в Париже и знали друг друга с детства, хотя отец Иоанн был на несколько лет моложе. Когда отец Александр переехал в Америку, он пригласил туда из Парижа отца Иоанна…

Но вместе с тем они были совершенно разными людьми с разными взглядами и очень разными подходами к жизни. Отец Александр был более артистичным, харизматическим, поэтическим человеком, экстравертом. Отец Иоанн был ученым, академичным, психологичным, интровертом. Отец Александр был непревзойденным оратором, проповедником. Отец Иоанн — педагогом. Они даже слегка иронизировали друг над другом, находясь в некоей заочной полемике.

Например, на одной из лекций, когда отец Иоанн говорил о Хомякове, он назвал его “джентльменом-фермером” — есть такое английское выражение — то есть гениальным дилетантом. “Ну, скажем, как наш отец Александр”, — добавил он. Правда, тут же добавил, что это — очень лестное сравнение, и пояснил, что речь идет о человеке с одной главной идеей, базирующейся на великом прозрении, который может просто не обращать внимания на малосущественные неточности или даже досадные ошибки в мелочах.

А отец Александр в свою очередь любил иронизировать по поводу “немцев”, которые слова не могут написать, чтобы не снабдить его сноской или примечанием. Имелся в виду в том числе и отец Иоанн. Это было даже смешно, потому что Шмеман — фамилия столь же немецкая, как и Мейендорф.

Другое дело, что оба они, несмотря на свои немецкие фамилии, были совершенно русскими людьми и — по провидческому слову Достоевского — как настоящие русские они были самыми подлинными европейцами. Оба они ощущали себя своими в нескольких культурах: отец Александр свободно владел тремя языками, а отец Иоанн — четырьмя и читал еще на полудюжине (при этом оба они подчеркивали, что не знают немецкого). Но родным языком оба они считали один — русский.

2.

Отец Иоанн происходил из очень древнего рода. Когда в 1982 г. я первый раз был в Германии, я специально заехал в город Бамберг, в числе прочих красот знаменитый величественным собором романской архитектуры. В алтаре этого собора похоронен римский папа Климент II фон Майендорф. Это второй папа-немец за всю предыдущую историю, краткий понтификат которого пришелся на 1046–47 годы. Происходил папа Климент II из Бамберга, но по своем избрании, естественно, вынужден был переехать в Рим.

Однако в Италии ему очень не понравилось, и тогда он поехал домой, в Бамберг, решив перевести папство туда. Как рассказывал отец Иоанн, кардиналы, весьма недовольные такой перспективой, отравили его по пути (отец Иоанн не исключал, что яд был подсыпан несчастному в евхаристическую чашу), и, едва доехав до Бамберга, он скончался. Бамбергцы до сих пор гордятся, что уроженец их города был римским папой.

Ко времени Климента II род Майендорфов был уже известным и влиятельным. Потом одна из ветвей этого рода отправилась в крестовый поход в Балтийские земли. Там Майендорфы осели, а в XVI в. вместе со всей немецкой аристократией Балтии приняли лютеранство. После петровских войн Рига оказалась в пределах Российской империи, и предки отца Иоанна стали служить новому государю.

Известны две ветви рода баронов Мейендорфов (таково русифицированное произношение этой фамилии). Так сложилось, что представители одной из них больше подвизались на дипломатической службе, а другой — на военной. Дипломатическая ветвь рода упоминается в письмах различных русских писателей, в частности, у Алексея Константиновича Толстого. Один из них стал близким знакомым небезызвестной Елены Блаватской (правда, когда она была еще весьма молодой экзальтированной мистически настроенной провинциалкой).

Прадед отца Иоанна, генерал русской службы, был набожным лютеранином, но женился он на православной девушке. По закону российской империи дети от смешанных браков должны были стать православными. Отец Иоанн рассказывал, что прадед, весьма огорченный таким поворотом событий, возвел в Риге памятник Лютеру. Пару лет назад я был в Риге и пытался этот памятник отыскать. К сожалению, он не сохранился. Как бы там ни было, но именно таким образом предки отца Иоанна стали православными.

Дед отца Иоанна (сын последнего лютеранина в роду) служил начальником охраны Зимнего дворца. Он был отцом 13 детей.

После революции все многочисленное семейство Мейендорфов рассеялось по свету. Отец отца Иоанна — седьмой по счету ребенок — с редким именем Феофил был женат на представительнице старого дворянского рода Шидловских. Он обосновался в Париже, где ему пришлось освоить новую профессию — художника-миниатюриста.

Портреты всех российских государей, выполненные им для какого-то печатного издания, украшали гостиную крествудского дома Мейендорфов. Там же висели портреты-миниатюры, изображавшие самого отца Иоанна ребенком и молодым человеком и портрет юной темноволосой красавицы в свадебном платье — его супруги.

По рассказам, Иван Мейендорф в детстве был очень тихим, ученым мальчиком, очень вдумчивым и рассудительным. Его выдающиеся способности отмечали все, кто его знал. Семья была религиозной и отец Иоанн с раннего возраста прислуживал в кафедральном соборе святого Александра Невского на рю Дарю, затем стал чтецом и иподиаконом. Нельзя сказать, что он был замкнутым нелюдимом: например, он любил бальные танцы и прекрасно танцевал.

Но при этом он всегда помнил о главном: о вере, которая была для него неотделима от знания, от истории и от Предания, передававшегося от поколения к поколению с самого начала Церкви — то есть от Самого Христа. Отец Иоанн был убежден в истинности Православия не просто как верующий; он мог доказать ее как глубоко знающий свой предмет ученый, видящий непрерывность Предания — основы Православной Церкви, которую он безоговорочно воспринимал, как единственную истинную Церковь, святую, соборную и апостольскую.

Помню, как на одной из лекций он сказал, что одна из проблем римо-католичества — это обилие в его истории огромной массы человеческих наслоений, ошибочно объявленных догмой Церкви, обязательной для всех верующих, догм и преданий, оставляющих слишком мало пространства для свободной человеческой мысли и богословского творчества и зачастую противоречащих друг другу.

“Я не знаю ни одного римо-католика, — добавил он, — который верил бы во все, во что он обязан верить как член своей Церкви. А вот я в любой момент готов лично подписаться под каждым вероучительным документом, обязательным для всей Православной Церкви, ибо абсолютно убежден в истинности каждого из них и готов ее доказать”.

В январе 1950 года, по окончании Свято-Сергиевского Богословского института, Иван Мейендорф женился на Марии Можайской — правнучатой племяннице конструктора первого самолета. В свадебное путешествие молодожены поехали в Рим. Потом приятели рассказывали, что когда Мейендорфы вернулись и Ивана стали спрашивать, как все прошло, он отвечал: “Правда говорят про Рим, что это вечный город!”. Таково было главное впечатление историка и патролога от свадебного путешествия. Правда, нужно добавить, что отец Иоанн был очень сдержанным человеком и никогда не любил публично выражать свои чувства.

В Марии Алексеевне отец Иоанн нашел верную спутницу жизни. У них было четверо детей.

В жизни пришлось пережить самые разные времена, и крайнюю бедность, стеснения, приспособление к новой жизни за океаном и прочее. Отец Иоанн рассказывал об этом времени: он преподавал в Богословском институте в Париже и одновременно писал докторскую диссертацию в Сорбонне. Студенты очень любили своего молодого преподавателя и помогали ему чем могли. Например, один студент, снимавший квартиру в том же доме, что и он, частенько сидел с его детьми. Это был будущий патриарх Антиохийский Игнатий.

Но даже в самых стесненных обстоятельствах Мария Алексеевна могла сделать их дом уютным и теплым. При ее постоянной занятости — четверо детей, домашнее хозяйство, помощь отцу Иоанну, кройка, шитье (она научилось все это делать, так как покупать одежду поначалу было не на что) и проч., — она всегда находила время на благотворительную работу и бескорыстную помощь ближним. Ее неутомимость и работоспособность поражают меня до сих пор. И при этом она даже в ее нынешнем возрасте остается удивительно красивой, всегда безукоризненно одетой и безупречно выглядящей женщиной.

3.

Давно уже стало общим местом утверждение, что отец Иоанн был крупнейшим ученым, совершившим настоящий подвиг — он по сути вернул в научный оборот и возродил для православной духовности учение Григория Паламы, которое к тому времени было практически забыто. Это сегодня знают все.

Но отец Иоанн был не только одним из крупнейших патрологов ХХ века, ученым с мировым именем. Он был исключительным, редким пастырем, душу свою полагавшим за своих овец. Для меня он был в некотором роде эталоном Православия. Он всегда придерживался, как сам то называл, “срединного золотого пути”, то есть никогда не уклонялся ни в размытое экуменическое богословие, ни в сектантство, ни в бездумное охранительство, ни в безудержный либерализм, но всегда призывал к трезвению и рассуждению. Это и были главные черты его напряженной духовной жизни.

И при всей его мягкости и деликатности на главном отец Иоанн стоял очень твердо и в вопросах принципиальных не уступал никогда. Всегда он был ровным и спокойно-доброжелательным. Раздраженным я видел его лишь несколько раз. И всякий раз его раздражение было вызвано столкновением с ханжеством и лицемерием, которые он действительно не мог выносить.

Думаю, именно этой чертой его характера объяснялось органическое неприятие им религиозного притворства и духовного маскарада — унии, интеркоммуниона[2] разных сортов, участия православных в инославных богослужениях и прочих “экуменических двусмысленностей”. Но при этом он всегда подчеркивал важность открытости ко всему доброму, что можно увидеть в других христианских традициях, и необходимость православного свидетельства перед инославными.

В этой связи характерно его определение сектантства, которым он однажды со мной поделился: “Секта — это сравнительно небольшая замкнутая группа людей, которые считают, что только они одни спасутся, а остальные погибнут, и которые получают глубокое удовлетворение от осознания этого”.

4.

Впервые я познакомился с отцом Иоанном, когда, еще будучи студентом Нью-йоркского университета, приехал в Свято-Владимирскую академию, чтобы окончательно решить вопрос, поступать ли мне туда. Меня тогда принял отец Иоанн, тогда же я впервые побывал в его доме.

Впервые я познакомился с отцом Иоанном, когда, еще будучи студентом Нью-йоркского университета, приехал в Свято-Владимирскую академию, чтобы окончательно решить вопрос, поступать ли мне туда. Меня тогда принял отец Иоанн, тогда же я впервые побывал в его доме.

При всем уважении и замешательстве перед знаменитым богословом, мне сразу стало очень легко и приятно с этим высоким и статным, слегка полнеющим человеком с аккуратно подстриженной бородкой и внимательным добрым взглядом окруженных морщинками глаз.

Когда через полгода я начал учиться в Академии, мой нью-йоркский духовник благословил меня ходить на исповедь к отцу Александру Шмеману (в Академии было правило, что все студенты на время обучения должны были избирать себе духовника из числа преподавателей).

Отца Иоанна тот год в Академии почти не было (у него был “субботний год”, который он провел в Думбартон Оакс), и даже лекции его читались другими преподавателями. Поэтому наше знакомство продолжилось лишь через год: я начал слушать его лекции, писать курсовые, беседовать с ним об истории. Отец Иоанн приглашал меня в свой дом, и я близко познакомился с его домашними. Несколько раз во время его отъездов, он просил меня ночевать в его доме, чтобы присматривать за порядком и гулять с собакой.

Последние несколько месяцев своей жизни отец Александр Шмеман был тяжело болен и ему было уже трудно принимать исповедь у своих многочисленных чад. Мне не хотелось его обременять и, попросив его благословения, я стал исповедоваться у отца Иоанна. С тех пор он сделался моим духовником. Скажу больше: поскольку мои родители развелись, когда мне было совсем мало лет, я фактически вырос без отца.

В отношениях с отцом Иоанном я впервые узнал, что значит настоящее отцовство. Я мог к нему обратиться с любым своим делом, а дом его во многом стал для меня — бездомного студента, жившего в общежитии и не имевшего, куда поехать на каникулы — родным. Я помню ежегодные масленичные блины у отца Иоанна, пасхальные трапезы, посиделки при свечах у рождественской елки, да и просто обычные тихие вечера в его доме. И отец Иоанн и Мария Алексеевна помогали мне постоянно — не только советами, но и делом. Мария Алексеевна, например, учила меня французскому языку, когда я готовился к сдаче экзаменов на “докторский минимум”. Когда я отъезжал из Нью-Йорка или из Америки, я писал письма отцу Иоанну, и всегда быстро получал от него ответы — лаконичные, но исчерпывающие, написанные его характерным мелким, но очень четким почерком.

Жизнь священника и богослова отца Иоанна Мейендорфа была подчинена служению Богу и Его Церкви. Это было тем, что наполняло его бытие смыслом. Все остальное подчинялось главному. Я вспоминаю одну историю, которая показывает удивительную скромность и смирение отца Иоанна. В его жизни могло произойти одно событие, которое стало бы венцом его научной карьеры.

В 1981 году профессора Мейендорфа пригласили на должность директора в “Думбартон Оакс” — Научный Центр Византийских исследований в Вашингтоне. Это один из наиболее крупных и авторитетных центров во всем мире, к тому же сказочно богатый частный институт, обладающий огромными фондами. По завещанию его основателя, мультимиллионера, все эти деньги были оставлены на византийские исследования. И вот отца Иоанна пригласили быть директором этого Института… Во-первых, это почетная должность, и во-вторых, она несла с собой материальное положение, несравнимое с полунищенским по американским стандартам жалованьем профессора Свято-Владимирской академии.

Казалось бы, то, о чем любой ученый мог только мечтать — стать во главе такого учреждения и с головой, не отвлекаясь ни на что, погрузиться в предмет своих исследований… Тем не менее отец Иоанн отказался. Он считал, что его место в Академии, в Церкви. Когда я его спрашивал, почему он отказался, он всегда очень скромно отвечал: “А зачем? Мне это неинтересно, это какие-то административные обязанности, которые мне не нужны…” — настолько естественно для него было быть священником и служить Церкви.

Я помню, в старых эмигрантских журналах я находил статьи, написанные отцом Иоанном еще до принятия священства. Эти статьи были подписаны “бароном Иваном Мейендорфом”. Но после принятия священства все титулы отменяются, — и так же все многочисленные научные титулы и звания для отца Иоанна были вторичны по сравнению с главным служением его жизни[3].

5.

Отец Иоанн обладал неповторимым чувством юмора. Помню, как он едко заметил в ответ на очередное обвинение в том, что Свято-Владимирская академия, дескать, готовит высоколобых ученых-богословов в то время, когда Церкви нужны в первую очередь служаки и пастыри (весьма распространенное мнение в православной Америке): “Каких богословов? За все четверть века, что я здесь преподаю, из Академии вышло всего три богослова!”.

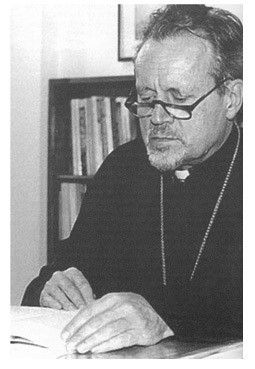

Прот. Иоанн Мейендорф, преподаватель церковной истории и патристики в Св. Владимирской семнарии, 1959

Он был замечательным рассказчиком. Характеристики, которые он давал людям и событиям, были точны, кратки и емки. Его знание людей и видение главного в каждом человеке было исключительным. Наверное, именно это качество помогало ему в проникновении мыслью в суть исторических событий — ибо он всегда видел в истории “человеческий фактор” и ко всем персонажам прошлого относился с пониманием, любовью и снисхождением, естественно, вполне по-святоотечески отделяя человека от его грехов.

Я очень любил рассказы отца Иоанна о его парижской молодости в годы войны и немецкой оккупации Франции, о различных эмигрантских деятелях, о детских и юношеских наблюдениях во время алтарничания в соборе на рю Дарю (как-то отец Иоанн упомянул проходившее там отпевание известного оккультиста Гурджиева: “Таких наистраннейших типов — имелись в виду собравшиеся на похороны — я не видел больше никогда в жизни”, — говорил он), о встречах с различными известными людьми прошлого (такими, как митрополит Евлогий, митрополит Владимир, протоиерей Сергий Булгаков, архимандрит Киприан (Керн), протоиерей Василий Зеньковский, А. В. Карташев, В. Н. Лосский, патриарх Афинагор, митрополит Никодим и др.), о поездках в Советский Союз.

По его рассказам я знакомился с церковной жизнью на родине — и удивительно, насколько точным оказалось это представление, когда я вернулся домой из эмиграции!

Там он был несколько раз — ездил с какими-то церковными делегациями. Ему даже удалось прочитать несколько лекций в Тбилисском университете — окраины империи все же были слегка более либеральны. Отец Иоанн обладал удивительным чутьем и тактом: он очень четко чувствовал, как и что можно говорить о религии в СССР, чтобы сказать главное, донести до аудитории основное, но при этом остаться в рамках советской “легальности” и не подвести никого из своих слушателей.

Хотя он никогда не жил при советской власти и не впитывал с молоком матери, как все мы, навыка эзопова языка, он очень умело им пользовался. Но при этом, поскольку отец Иоанн рос свободным человеком, его лекции всегда все же получались откровеннее: он мог сказать очень-очень многое. Отец Иоанн весьма тепло отзывался об аудитории, которая там собиралась. Нужно иметь в виду, что там наверняка всюду сидели наблюдатели, которые смотрели, кто как слушает и какие вопросы кто задает. И тем не менее народу бывало очень много: зал был набит битком.

Помню одну примечательную историю, которую любил рассказывать отец Иоанн. Грузинская Патриархия выделила для него машину — чтобы шофер показал ему достопримечательности Грузии и грузинского Православия. Они проезжали мимо разных храмов, многие из которых, в отличие от России, были действующими, и отец Иоанн, не зная, с кем имеет дело, завел осторожный дипломатичный разговор: “Вот видите, все-таки, слава Богу, хоть какие-то храмы открыты, действуют… Значит, можно существовать?”. На что шофер, не разжимая губ, ответил с грузинским акцентом: “Сатанынская власт!”.

В родном для него Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде) при советской власти, то есть до перестройки, ему удалось прочесть только одну лекцию (в 1979 г.), которая теперь вошла в сборник, недавно выпущенный в свет Свято-Тихоновским Богословским институтом. Тогда ее каким-то чудом удалось опубликовать в XXIX томе “Трудов отдела древнерусской литературы”. Больше в советское время публикаций в России у него не было (за исключением коротенького предисловия к книге В. Н. Лосского “Боговидение” в 8-м выпуске “Богословских трудов” за 1972 г.).

Как-то отец Иоанн показал мне только что полученную им статью из газеты “Труд” с грубыми нападками на него. Там описывался какой-то эпизод, когда отец Иоанн был в Москве и якобы принимал участие в какой-то конспиративной антисоветской сходке. Статья называлась “Крест на совести” и изобиловала выражениями типа «тонкие губы “отца Иоанна” зазмеились в усмешке» и так далее в том же роде. Естественно, после такой публикации путь в Россию отцу Иоанну был заказан. Долго его туда не пускали, и только в позднее горбачевское время он снова смог приехать на родину.

6.

Когда по благословению и по рекомендации отца Иоанна я поступил в докторантуру Фордхемского университета, он стал моим научным руководителем. Собственно, в Фордхем я поступал исключительно чтобы работать с отцом Иоанном (он был там штатным профессором). В качестве научного руководителя, как и в духовном окормлении, отец Иоанн во главу угла ставил свободу человека. Он мог советовать, подсказывать, но никогда не навязывал своего мнения. Конечный выбор темы оставался за мной.

Но он делал очень многое, чтобы помочь мне раскрыть тему наилучшим образом, указывал на детали, которые нельзя было не упомянуть, и тщательно вылавливал все слабые пункты моей аргументации. Но работать нужно было самостоятельно — он был лишь ментором, наставником, помогавшим мне самому прийти к поставленной цели.

Отец Иоанн был, наверное, лучшим педагогом, которого я знал. Он преподавал патрологию, историю Церкви, историю Византии. Я прослушал несколько его курсов в Академии и в Фордхемском университете, то есть цикл его богословских и исторических курсов для богословского и для светского учебных заведений. Так вот — у него был удивительный дар: он мог любую, даже самую сложную тему раскрыть очень просто. О любом предмете — историческом, богословском — он мог рассказать удивительно ясно, вычленить главное и сделать этот предмет понятным.

Отец Иоанн был, наверное, лучшим педагогом, которого я знал. Он преподавал патрологию, историю Церкви, историю Византии. Я прослушал несколько его курсов в Академии и в Фордхемском университете, то есть цикл его богословских и исторических курсов для богословского и для светского учебных заведений. Так вот — у него был удивительный дар: он мог любую, даже самую сложную тему раскрыть очень просто. О любом предмете — историческом, богословском — он мог рассказать удивительно ясно, вычленить главное и сделать этот предмет понятным.

Более того, он не останавливался, покуда не удостоверялся, что каждый студент его понял и усвоил то, что отец Иоанн стремился до аудитории донести. Возможно, его лекции были лишены какого-то внешнего блеска. Говорил он по-профессорски, мог даже немножко мямлить, слегка злоупотреблять междометиями, не заканчивать фраз. Но его лекции всегда были чрезвычайно интересны, чрезвычайно глубоки и содержательны.

И вместе с тем всегда все было предельно ясно. Он выступал и в университетских аудиториях, и в приходских домах и мог раскрыть суть любой проблемы, сделать ее понятной для человека любого уровня. И слушатели были его соработниками, шедшими вслед за ним шаг за шагом к постижению главного.

Такими были и его проповеди, которые он всегда произносил с Евангелием в руках. Они были краткими и ясными, но очень емкими, проникающими до сути. Они могли показаться суховатыми, но и в этом выражалось уважение отца Иоанна к слушателям: он был сдержан и осторожен в выражении своих чувств, чтобы не навязать собеседнику своего мнения через эмоциональное давление. Главное для него было раскрыть слово Божие, чтобы оно звучало в человеке, в то время как все личное и эмоциональное могло бы быть препятствием к этому.

Впрочем, иногда, хотя и очень редко, но эмоции все же пересиливали. Помню замечательную, вдохновенную проповедь, которую отец Иоанн произнес над гробом отца Александра Шмемана. Голос его несколько раз прерывался, и он вынужден был останавливаться, чтобы овладеть собой. Все присутствующие плакали.

Когда он зашел в алтарь, я, глубоко потрясенный его словом и его слезами, сам не зная, что говорю, сказал, что на этой его проповеди даже ангелы рыдали. Отец Иоанн в ужасе всплеснул руками: “Ты что! Ни в коем случае нельзя такое говорить! Больше, пожалуйста, так никогда не говори!”.

Меня всегда поражало глубочайшее смирение отца Иоанна. Я никогда не видел, чтобы он отмахивался даже от самых идиотских (с моей точки зрения) вопросов, которые ему задавали (уже теперь я со стыдом вспоминаю некоторые свои вопросы, которые я ему задавал, гордясь какими-то свежеполученными знаниями). Он готов был без конца объяснять и разъяснять, ничуть не раздражаясь, не теряя терпения. Удивительно, когда ученый с мировым именем так смиренно и кротко готов возиться с любым не самым умным и не самым способным студентом.

Отец Иоанн подходил к каждой проблеме и к каждому вопросу разносторонне и беспристрастно. Именно поэтому он был так убедителен для людей самых разных взглядов. Он не совершал насилия над слушателями, не навязывал им при помощи своей эрудиции и авторитета свою точку зрения: он раскрывал полную картину, предоставляя человеку возможность самому делать выводы.

Отец Иоанн никогда не скрывал своих убеждений, но при этом не позволял допустить хотя бы малейший признак пристрастности. Помню, как он отвечал докторанту — убежденному римо-католику: “Поймите, я ничего не могу сделать, но ваши убеждения, при всем моем уважении к вам и к вашей искренней вере, не основываются на исторических фактах, — таких взглядов на верховенство пап в VII веке просто не было!”.

7.

В соответствии с образом знаменитого профессора, отец Иоанн отличался рассеянностью, которая была у всех студентов притчей во языцех. Про него рассказывали анекдоты, как он что-то перепутал, пришел не туда, куда нужно… Все его любили за эту рассеянность.

Я помню, как он пришел к нам на экзамен и стал писать на доске темы экзаменационных сочинений, совершенно нам незнакомые. Мы спросили, что он пишет, он в ответ осведомился, на какой курс он пришел. Оказалось — совсем не туда и пишет совсем не те темы. “Дайте мне минуту подумать”, — сказал он, и через минуту написал уже совершенно другие темы, соответствующие нашему курсу.

Я помню, как он пришел к нам на экзамен и стал писать на доске темы экзаменационных сочинений, совершенно нам незнакомые. Мы спросили, что он пишет, он в ответ осведомился, на какой курс он пришел. Оказалось — совсем не туда и пишет совсем не те темы. “Дайте мне минуту подумать”, — сказал он, и через минуту написал уже совершенно другие темы, соответствующие нашему курсу.

Еще одна из типичных историй про него. Рассказывают, что однажды отца Иоанна подвозили на машине к Фордхемскому университету, где он преподавал. По пути он глубоко задумался. Когда машина подъехала, его спросили: “Отец Иоанн, где вас высадить?”. Он поднял глаза и отозвался: “Где-нибудь поближе к Великому входу, пожалуйста”. Весьма характерная оговорка, показывающая, что умом своим он в тот момент пребывал в небесной литургии.

В храме, в алтаре, во время богослужения улетучивалась всякая рассеянность отца Иоанна. Служил он четко, сосредоточенно, ясно и очень сдержанно, скромно, воспринимая свою роль исключительно как вспомогательную. Все движения его были скупы и экономны. Ничто, никакие чувства и эмоции священника не должны были стоять между богослужением (которое он очень любил и знал очень глубоко) и его участниками — православными христианами. Отец Иоанн был врагом всякой “театральности”, которая по его убеждению была глубоко чужда духу Православия.

Помню, как он говорил об этом, рассказывая о вечерне Прощеного воскресенья, которая литургически открывает Великий пост. Однако и после поклонов молитвы преподобного Ефрема Сирина, и после покаянных песнопений, и даже после чина прощения в этот вечер пост еще не начинается — Типикон предписывает братии отправиться в трапезу и принять “утешение велие”. “Видишь, это сама жизнь, — говорил отец Иоанн, — это совсем не как театр, где отдернули занавес и представление началось, задернули — окончилось. В настоящей жизни ничего не бывает резко, согласованно и по команде!”.

Его нелюбовь к театральности проявилась и в том, как он хотел быть похороненным. Как-то мы говорили с ним о пышных похоронах одного священника. Отец Иоанн сказал, что хотел бы быть похороненным очень скромно, в самом простом светлом облачении — таком, которое уже пришло в негодность из-за ветхости и более не может быть использовано для богослужения.

Смирение отца Иоанна проявлялось и в том, что давая совет, он очень боялся, что его примут за некоего старца. Он был очень осторожен и аккуратен в своем духовном окормлении, при том что искренне любил каждого своего пасомого, сопереживал ему и молился за него. Уважая свободу человека, отец Иоанн ни в коей мере не навязывал свою точку зрения. Когда ему задавали вопросы и нужно было что-то советовать, он всегда подчеркивал, что он ни в коей мере не старец и никаких прозрений и провидений у него не бывает. “Единственное, что могу сказать, — по здравому рассуждению вам скорее всего, помолясь, стоило бы поступить так-то и сделать то-то, но смотрите, потому что решение — за вами”.

Категоричен он был только в том случае, когда нужно было предостеречь человека от греха или от каких-то нехороших, нечестных поступков. Во всех остальных случаях он осторожно давал совет, предварительно долго выясняя, чего сам человек хочет и каково его мнение на этот счет. Я всегда поражался, насколько правильными и справедливыми оказывались его советы вне зависимости от того, исполнял я их или нет. К сожалению, я исполнял их далеко не всегда.

Кроме всего прочего, отец Иоанн обладал таким особым душевным благородством и мужеством, которые довольно редко встречаются в наши дни. В критических случаях он никогда не боялся сказать правду и поступить по совести, даже если это грозило ему большими сложностями и неприятностями. Я был свидетелем нескольких таких эпизодов.

При том, что он всегда был готов оправдать и простить другого, к себе он относился очень критически. Приведу один характерный эпизод. Была в Америке одна чрезвычайно богатая и весьма пожилая дама — вдова покойного “фисташкового короля”. Родом она была из Сирии, из православной арабской семьи. После смерти мужа дама эта много жертвовала на Церковь. Иногда удавалось уговорить ее заехать в Академию, где ее все обхаживали, устраивали ей королевский прием в надежде на то, что она перечислит необходимую сумму на вечно дырявый академический бюджет.

Неограниченные финансовые возможности и всеобщее заискивание сильно испортили эту совсем простую и в сущности добрую женщину и превратили ее во взбалмошное и капризное создание, требующее постоянной грубой лести, в формах которой должны были постоянно состязаться друг с другом все окружающие ее люди.

Помню один из таких приездов. Тогда достраивался новый академический храм, возводился новый учебный корпус и средств, естественно, катастрофически не хватало. У ворот стоял “почетный караул” профессоров и духовенства во главе с ректором — отцом Иоанном, поджидающим приезда этой дорого и безвкусно разодетой и нелепо раскрашенной старухи в невозможной шляпке и на высоченных каблуках. Я подошел к отцу Иоанну. “Вот видишь, — со вздохом сказал он, — когда обличают советское духовенство, все ставят им в вину, что они лебезят перед безбожной властью. Но они это делают ради выживания Церкви, для них — это вопрос жизни и смерти. Кто может их за это осудить? А вот ради чего лебезим сейчас мы? Исключительно ради денег. И даже не задумываемся, правильно ли это. Можем ли мы считать себя лучше и чище?”.

8.

Когда я уже жил в Германии и начал думать о возвращении в Россию, я позвонил отцу Иоанну. Выслушав меня, он благословил меня возвращаться, сказав, что считает, что я прав, что время настало. Конечно, добавил он, мне предстоят значительные материальные трудности после западной жизни. Но он знает, что это не является для меня главным, что я все смогу преодолеть и что жизнь моя несомненно будет намного интересней и наполненней. Так оно и оказалось.

После этого я смог увидеть отца Иоанна всего один раз: на следующее лето я поехал в Америку и как раз попал на прием по случаю отставки отца Иоанна с поста ректора Академии. После смерти отца Александра Шмемана отец Иоанн был избран ректором. Он этого не хотел, потому что этот пост значил погружение в административную, представительскую работу, к которой он не чувствовал никакого призвания. Он был ученым, пастырем, и это было главным для него. Но он взялся за ректорство из послушания и 9 лет протянул эту тяжкую лямку.

В конце концов он принял решение уйти в отставку и заняться научной деятельностью — работать, в том числе и для помощи Православию в России. Тем более, что именно тогда пал коммунизм и его родина освободилась. Отец Иоанн мечтал много ездить в Россию и работать на благо возрождающейся Русской Православной Церкви[4].

Мы встретились тогда в Крествуде, где он служил литургию в академическом храме, затем был прием в его честь, а вечером я был у него и рассказывал о жизни в новой России (у меня тогда был уже полугодовой опыт). На следующий день отец Иоанн полетел в Москву, а я остался доделывать свои дела в Америке. Когда я приехал в Россию, отец Иоанн уже вернулся в Америку. Больше я его живым не видел.

Уже в Москве отец Иоанн почувствовал себя плохо. Когда он вернулся, самочувствие его еще ухудшилось, и он обратился к врачу. Вообще-то, он был очень здоровым человеком. Даже уже не в самом молодом возрасте особых болезней у него не было. После недолгих обследований оказалось, что у него рак поджелудочной железы, причем уже в развернутой стадии. Было сказано, что ему остается всего несколько месяцев жизни.

Для всех окружающих это был шок. Как раз недавно Мейендорфы приобрели дом в Принстоне, в университетском городе, с тем, чтобы там жить, работать в библиотеке, писать. Это было то, о чем отец Иоанн мечтал все годы утомительного ректорства. И вдруг Господь рассудил иначе.

Я об этом узнал через несколько дней. По всему выходило, что времени на прощание с отцом Иоанном, хоть и немного, но оставалось. Поехать сразу я не смог, потому что мне была назначена командировка в Грецию с отцом Глебом Каледой (я тогда работал в Отделе религиозного образования и катехизации Московского Патриархата).

Я решил, что когда мы через десять дней вернемся из Греции, я сразу полечу в Америку: в те самые два или три месяца этот план укладывался вполне. Но в Греции я пережил особый, неведомый мне ни до, ни после того опыт: я видел два удивительных и странных сна.

Первый сон приснился мне, когда мы с отцом Глебом плыли на пароме из Афин на Крит. В этом сне я приехал в Академию, чтобы навестить больного отца Иоанна. Я ищу машину, чтобы поехать к нему в близлежащий госпиталь — хотя на самом деле он лежал в больнице в Канаде, но во сне было иначе — ищу и никак не могу найти. Одна машина сломана, другая уехала, третью мне просто не дают или еще что-то… И все говорят: “Что же ты приехал так поздно?” — эта фраза в моем сне повторялась постоянно. На этом я проснулся с очень тяжелым чувством.

А через три дня мне приснился другой сон. Я стою в алтаре, отец Иоанн совершает литургию, очень радостный, светлый, сияющий. Он увидел меня, обнял, расцеловал и говорит: “Почему ты такой грустный? Что с тобой случилось?”. — Я говорю: “Вы же болеете…”. — Он отвечает: “Что ты, какая чепуха! Ты посмотри, какая радость: вот я в храме Божием, литургию совершаю… Такое счастье! Нельзя грустить!” — и я проснулся с замечательным, светлым чувством.

В тот же день я позвонил своей будущей жене. Она сказала, что отец Иоанн скончался три дня назад, то есть именно тогда, когда я видел первый сон.

…По словам очевидцев, в больнице, когда закончилось соборование, отец Иоанн указал взглядом в угол и сказал: “Икона Евхаристии”. Иконографический сюжет — Христос, причащающий Апостолов, всегда был одним из его любимых. Очевидно, уже тогда ему была приоткрыта некая высшая реальность, стоящая за этим образом[5]. Вскоре после соборования он скончался. Не знаю, в какой фелони его хоронили…

9.

Лишь в мае прошлого года я опять — после долгого перерыва — оказался в Америке. Тогда же я впервые побывал на могиле отца Иоанна — на тенистом кладбище маленького городка Йонкерс в северном пригороде Нью-Йорка, совсем близко от Академии. Я попросил Марию Алексеевну отвезти меня туда. Перед смертью отец Иоанн сказал ей, что хотел бы быть похоронен в Йонкерсе, среди других русских могил, — есть на этом кладбище русский угол, примыкающий к православному храму. Отец Иоанн бывал там неоднократно, совершал отпевания, служил панихиды на могилках. Место это запомнилось его сердцу[6].

Сейчас там, на высоком пригорке стоит серый гранитный крест, на подножии которого слева написано по-английски: “Протопресвитер Иоанн Мейендорф (1926–1992)”. Справа оставлено место еще для одной надписи: Мария Алексеевна пояснила, что оставила его для себя. Крест окружает густая зелень и от него хорошо видны золотые купола, увенчанные восьмиконечными крестами. С этого места очень хорошо слышен необычный для Америки звук — благовест церковного колокола. Я поклонился отцу Иоанну, приложился к теплому полированному граниту средней перекладины креста и пропел пасхальный тропарь: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав! Думаю, он пел вместе со мной.

[1]В “Альфе и Омеге” опубликованы следующие статьи отца Иоанна Мейендорфа: Жизнь, достойная восхищения. — № 3, 1994; Литургия, или Введение в духовность Византии. — № 1(4), 1995; Византийские представления об исламе. — №№ 4(7), 1995; 2/3 (9/10), 1996; Заключение из книги “Св. Григорий Палама и православная мистика”. — № 2/3 (9/10), 1996; Апостол Петр в византийском богословии. — № 3(14), 1997; Святой Дух как Бог. — № 3(33), 2002. — Ред.

© А. Л. Дворкин, 2002

[2]Интеркоммунион — причащение христиан одной деноминации на богослужении другой деноминации, например, католиков у православных и т. п. — Ред.

[3]Я не думаю, что отец Иоанн подписывал свои статьи “барон…”. Я никогда не видела, чтобы он подписывал так хоть какой-нибудь свой текст — будь то статья или просто письмо. Он никогда не думал о своем титуле. Возможно, такая подпись была делом рук редактора. — М. М.

[4]Я думаю, сказать, что отец Иоанн после кончины отца Александра не очень хотел быть ректором Академии, было бы неточно. Действительно, вся административная сторона этой должности его не слишком привлекала. Но с другой стороны он понимал, что, став ректором, он сможет направлять развитие Академии в том направлении, которое ему казалось важным. Да, он был преподавателем, педагогом. Но Академия и была тем местом, где учили, учили тех людей, которые будут работать в Церкви, проповедовать Слово Божие в США и являть лицо Православия в Америке в следующих поколениях. Он ушел в отставку в 66 лет, пробыв ректором 9 лет (хотя мог оставаться на этом посту до 70). Тому есть ряд причин. Во-первых, он хотел писать книги (когда он был ректором, у него не было на это времени). Во-вторых, он хотел работать для России, руководить переводом своих книг и, возможно, даже переписать некоторые из них специально для русского читателя. И в-третьих, как я понимаю уже сейчас, потому что он был к тому времени очень уставшим и очень больным, хотя он этого тогда и не знал. Несомненно, рак давно присутствовал в его организме (когда диагноз был наконец поставлен, раковые клетки были уже повсюду) и точил его силы. Весь последний академический год он не просто приходил вечером домой утомленным, он просыпался с утра смертельно уставшим, но все же выполнял все свои многочисленные обязанности в полном объеме. — М. М.

[5]Слова “Икона Евхаристии” были произнесены отцом Иоанном не после соборования, которое было отслужено в понедельник, 20 июля, но во вторник 21-го, когда почти все преподаватели Академии приехали в больницу для краткого прощального визита. — М. М.

[6]Не совсем верно, что на этом кладбище есть русский сектор. Да, там много православных могильных крестов, но они не сгруппированы в одном секторе, а рассеяны по всему кладбищу. Кроме того, в этих православных могилах похоронены люди самого различного этнического происхождения: среди них великороссов, наверное, меньшинство, так как в православном приходе в Йонкерсе большинство составляют карпатороссы, галичане и украинцы — те этнические группы, которые главным образом определяли лицо Православной Церкви Америки в прошедшем векe. Если бы отец Иоанн хотел быть похороненным на русском кладбище, он, наверное, выбрал бы Новодивеево, расположенное всего в получасе езды от Академии. Это кладбище, принадлежащее Зарубежной Церкви, действительно выглядит русским, а кроме того, на нем похоронены многие родственники отца Иоанна. Но он был категорически против этой идеи. Отец Иоанн любил Россию и Русскую Православную Церковь, но для него Православная Церковь в США была не русской, а американской. Он был ее членом 33 года не как русский, а как православный христианин. — М. М.

Альфа и Омега, № 4(34) 2002 г. Фото из открытых источников.