Юлия Данилова, главный редактор портала «Милосердие.ру» специально для «Правмира»

Недавно я провела эксперимент в одной православной редакции: попросила сотрудников перевести или хотя бы приблизительно пересказать фразу из молитвы к Богородице, которую все православные читают довольно часто — в правиле ко причащению: «клас прозябшая неоранный и спасительный миру».

У большинства реакция была такой: «Я не знаю, как это перевести. Я не понимаю».

— Ну, «клас» — это что? — спрашиваю.

— Не знаю.

Один сотрудник сказал, что клас — это, может, какой-то разряд. Ответило более или менее правильно двое из десяти. Один — потому что любит разбираться в церковнославянских текстах со словарем. Плюс читал из богословия что-то. Другой, молодой парень, сказал следующее: «Я много думаю о том, что значат эти слова, иногда задумываюсь, пытаюсь вникнуть в это». Как-то разбирается. Один, филолог, отказался ответить сперва, а потом сосредоточился и перевел. А остальные… И это не бабушки, не колхозники, а люди с филологическим образованием, люди, работающие со словом. Что же тогда понимают другие прихожане, не филологи?

О проблеме понимания богослужения мы беседуем со специалистами по церковнославянскому, сотрудниками Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Александром Кравецким и Александрой Плетневой.

Понимание перестает быть ценностью

— Как понять, насколько велик масштаб проблемы? Насколько сейчас прихожанину непонятны тексты богослужения?

Александра Плетнева: Я думаю, что очень непонятны. Особенно все, что касается поэтической составляющей богослужебного текста. В том примере, который вы приводите, конечно, метафора понятна, но вообще в наших богослужебных текстах сложной метафорики очень много и кроме грамматических форм надо понимать еще этот достаточно сложный поэтический язык. Это отдельная проблема.

Было бы хорошо, чтобы кто-то составил грамотный опросник, опросил прихожан и результаты этого исследования опубликовал. Но пока этого никто не сделал.

Александр Кравецкий: Немедленно встает другой вопрос: насколько эта история вообще про язык? Насколько люди, о которых вы говорите, верующие и воцерковленные, у кого эти тексты на слуху, хотят это понимать?

— Да, когда я проводила свой микротест, я стала допытываться, как же так, почему же вы не хотите даже попробовать понять, что конкретно тут сказано? И услышала: «Ты знаешь, я вообще не стремлюсь к тому, чтобы всё понимать. Ты мне сейчас объяснила, что клас — это колос, прозябшая — это произрастившая, Богородица… Неоранный — это непосаженый, под который никто ничего не пахал… Что речь идет о Христе, родившемся от Богородицы… Но мне как-то не стало от этого лучше. Мне это не надо понимать». Если честно, я была шокирована этим ответом.

Так нужно ли верующим понимание текста службы или нет? Текстов же огромное количество — тех, что читаются и поются на богослужении. Их можно рассматривать как один большой текст или много разных текстов, достаточно сложных, объемных и протяженных по времени. Произнесение этих текстов, перемежаемое короткими молитвенными формулами (как «Господи помилуй», которые понимают все и о которых нет никакого спора), занимает много времени. Нужно ли это в существующем сейчас виде, и кому? Я сейчас максимально заостряю проблему.

Александр Кравецкий: Сознание современного человека устроено так, что он и не стремится к пониманию текстов. Вот скажем, публикуется текст на Facebook, у него есть заголовок. Народ спорит, ругается, обсуждая в основном этот заголовок. Текст вообще про другое, но его никто не читает. А ведь написано все по-русски, а не по-церковнославянски, так что больших проблем с пониманием здесь нет. Стремительно наступает цивилизация, для которой во всем, что длиннее заголовка, «многабукаф».

— А раньше было не так? Была потребность в понимании длинных текстов?

Александра Плетнева: Было линейное чтение, человек читал слово за словом, выстраивался некоторый нарратив, повествование. А теперь нет. Скорость, с которой мы получаем информацию из внешнего мира, делает понимание непозволительной роскошью. Мир требует быстрых реакций, а понимание — процесс небыстрый.

Александр Кравецкий: Человек воспринимает текст как клип, вычленяет некоторые фрагменты. «Господи помилуй», например — понятно.

-То есть маленького кусочка текста достаточно, чтобы получить какую-то пищу для ума и души, а всё остальное как бы мимо. Так? Вы связываете отсутствие потребности в понимании с тем, что сейчас такое клиповое время, но с другой стороны, те кто запинались на «я крокодила пред тобою» (знаете этот анекдот?), у них тот же самый эффект был гораздо раньше, чем появился Facebook.

Александр Кравецкий: Некоторое непонимание всегда было. Но оно было другим, потому что в Средние века человек знал наизусть большие фрагменты текста. Что он понимал — это уже вопрос другой, это мы уже никогда, видимо, не узнаем.

Я думаю, что не стоит ссылаться сейчас на Средневековье просто потому, что мы не знаем, что тогда понимали под пониманием. Для нас понимание — это значит, что мы можем перевести. Ваш тест с редакцией — как раз классический тест на понимание. Средневековому человеку, кажется, эта идея была чужда. Понимание скорее означало, что я могу это воспроизвести, чем что я могу это пересказать. Так на основании общих представлений о Средневековье считают филологи.

Александра Плетнева: Мне кажется, все же те примеры, что вы приводите, это не просто непонимание, это чуждость поэтике богослужебных текстов.

Если в каком-нибудь другом контексте посмотреть, когда нет такого нагромождения образов, а есть более понятный контекст, может, человек и скорее сообразит. А когда вот эта сложная конструкция, сложный метафорический образ, из многих составляющих, мне кажется, здесь такая стена просто для понимания.

— Когда думаешь о причинах непонимания богослужебного текста, видно, что тут несколько уровней. Самое простое — грамматика, незнакомые окончания, непонятные артикли, непонятно, что такое «иже». Это раз. Действительно, сложная поэтика, сложные метафоры, сравнения. Это два. Дальше — отсылки к Писанию. Когда в каноне Андрея Критского тебе говорят «в Сигор угонзай» — ты думаешь: это про что? И читаешь примечание мелким шрифтом по-русски, где описывается сюжет, который за этим стоит, потому что на память не помнишь.

Потом богословская сложность — ведь песнопения службы это короткие богословские формулы, касающиеся например сочетания природ во Христе. Получается парадокс: нам нужно уже довольно много знать из богословия, чтобы воспринять текст службы, который в свою очередь должен дать нам представление о богословском учении Церкви.

Есть еще просто незнакомая лексика, как «вран на нырище». Я вот всё время забываю, что за нырище, приходится гуглить. С враном легче, понятно, что вран — это ворон.

Есть еще такие не собственно языковые вещи, как восприятие со слуха нового текста, когда ты можешь что-то не разобрать. Плохая дикция и слышимость. Многие считают, что в этом причина, потому что в храме плохо слышно, неразборчиво или тихо читают.

Но какая из этих возможных причин непонимания главная?

Александр Кравецкий: Мне кажется, сейчас главная причина в том, что человек не очень хочется понимать. Ему неинтересно понимать. Если бы было интересно, если бы был стимул разбираться, ситуация была бы иной. При наличии интернета что-то посмотреть в словаре или найти толкование — это 15 минут. Если бы 20 лет назад мне сказали, что за 15 минут можно ответить для себя на все эти вопросы!

И такое ощущение, что чем дальше, тем это отсутствие интереса становится главнее.

— Люди так измельчали, поглупели?

Александра Плетнева: Они просто стали другими. Вот я читала со своими студентами «Грамматику» Смотрицкого, научный текст 17 века, который современному русскому читателю довольно непонятен. Например, потому, что там другие научные категории. Скажем, там русские гласные делятся на долгие и краткие. Я пытаюсь объяснить студентам, что так была устроена греческая грамматика, даже после того как эти долгие и краткие исчезли в реальности. И что представление о долгих и кратких гласных было основой стихосложения. Что это не просто некоторая абсурдная информация, а что у этой информации есть традиция и смысл. И что вообще-то именно «Грамматика» Смотрицкого подвигла Ломоносова отправиться в Москву, поэтому вот так взять и отмахнуться от этих рассуждений не удастся. Но они упорно считают, что это предельно глупый текст, и им не кажется, что стоит тратить усилия на его понимание.

фото Анны Гальпериной

Я пыталась им объяснить, что времена бывают разные, бывают разные подходы ко всему, что даже они о множестве вещей думают не так, как думают их родители. Но эта идея вызывает у них отторжение! И не просто потому, что они молодые и глупые. Мне кажется, что это как-то связано с количеством информации, которое в принципе может усвоить человек. Сейчас происходит невероятное перенасыщение информацией.

Александр Кравецкий: И поэтому любая информация становится куда менее ценной. В нашей юности нужно было приложить немало усилий, чтобы найти источники, чтобы найти словари и разобраться со смыслом текста. Это было трудно — добыть это знание — и поэтому интересно. А теперь эта информация неценная.

Переводы на листочках, электронные шпаргалки и другие подсказки для понимания

— И что же в такой ситуации делать с проблемой непонятности богослужения?

Александр Кравецкий: Здесь, мне кажется, возможны два взаимоисключающих ответа. Один вариант — ответ католиков: редуцирование богослужения до некоего сухого остатка, сильное упрощение. Но это будет означать народный бунт. Это мы уже при патриархе Никоне проходили. Потому что у нас в народе распространено такое отношение: пусть слова будут непонятные, но пусть они все будут на месте.

Второй ответ — всё-таки исходить из того, что есть некоторая часть прихожан, которым сложные тексты интересны. И для них ничего не нужно сильно менять, а нужно готовить хорошие комментарии, хорошие разъяснения и надеяться на то, что эти пытливые люди будут их читать. Но каков процент этих людей?

— Почему вы исключаете такой путь, как перевод на русский богослужения во всей его сложности?

Александр Кравецкий: Если бы я отвечал 10 лет назад, то я сказал бы, что русский перевод богослужебного текста сам по себе мало что прояснил бы — именно потому, что у этого текста сложная поэтика и русский текст всё равно нуждался бы в большом объяснении. Так бы я ответил 10 лет назад.

— А сейчас?

Александр Кравецкий: Сейчас стало еще сложнее. 10 лет назад не было сомнения, что если переводить, то переводить на язык русской классической литературы: высокий классический русский. Сейчас в этом есть некоторые сомнения: этот язык тоже перестал быть понятным. Я вижу по своим внукам: наши дети сказки Пушкина слушали с удовольствием, внучка уже не понимает. Просто не понимает многих слов, хотя выросла в той же семье, в той же среде. Языковая ситуация изменилась радикально. А что будет еще через 10 лет? Ответа у нас нет.

Александра Плетнева: Мне кажется, что нужны переводы на листочках, которые раздавались бы в храме: изменяемые песнопения, минейные тексты дня. Чтобы те, кто хочет понимать, получили это. В конце концов, настоятель знает, в каком объеме у него служба служится, он знает, какие материалы к ней надо напечатать.

А в идеале должен быть некий электронный корпус русских текстов, параллельных церковнославянскому, из которого люди могли бы сами себе нужное вытаскивать. Почти в каждом храме есть интернет. В деревнях сложнее, но в городах — да. Всегда можно в том объеме, в котором изволит настоятель, это сделать. На воскресные дни, на праздники подготовить эти листочки с нужными фрагментами.

Революция погубила работу по разъяснению богослужения

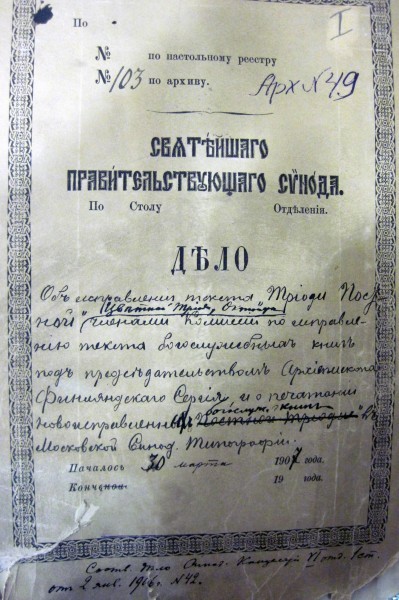

— Вы изучали переводческую практику конца XIХ — начала XXвеков, в частности, книжную справу митрополита Сергия (Страгородского), у вас была монография об этом. Ряд епископов пытались тогда решить эти проблемы, но потом наступила революция, и все сломалось. Насколько тогдашнее понимание проблемы перекликается с тем, с чем мы сталкиваемся сегодня?

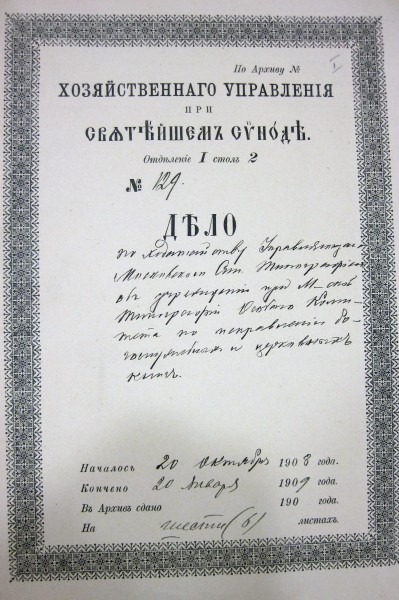

Александр Кравецкий: Было два разных явления. Были собственно переводы для подготовки примерно таких листочков, о которых мы говорили. И был опыт комиссии тогдашнего архиепископа Финляндского Сергия (Страгородского), будущего патриарха, по исправлению, упрощению славянского текста богослужебных книг. Это разные сюжеты.

Александра Плетнева: В конце XIX-начале ХХ века отчетливо встала как раз проблема понятности, и один из путей, по которому пошли синодальные структуры, это исправление богослужебных книг в сторону понятности. Они заменяли непонятную, неблагозвучную лексику, ложных друзей переводчика и немножко меняли синтаксис. В результате текст становится более понятным. Успели так поправить Триоди, начали исправлять Октоих, успели даже напечатать корректурные экземпляры, которые мы пока не можем найти, хотя ищем уже много лет.

Александр Кравецкий: Исправленные триоди были напечатаны (даже двумя изданиями — в большом и малом формате), но до храмов эти книги почти не дошли. Был указ Синода, запрещающий продавать исправленные книги до того, как кончится предыдущий тираж. Идея была, чтобы на одном прилавке не было разных редакций. В итоге продано было очень мало: тиражи придерживались, пока не кончатся предыдущие. Замечу, что все это происходило в обстановке тайны, чтобы не спровоцировать волнения, подобные старообрядческим. Было две-три рецензии на перевод в каких-то провинциальных изданиях, а в остальном — полное молчание. А тут революция. И после революции никаких достоверных сведений об этом исправлении богослужебных книг просто не было. Были только какие-то слухи. В основном старшее поколение рассказывало анекдоты про то, как два хора почему-то поют разные тексты.

— Но ведь остались экземпляры исправленных книг?

Александр Кравецкий: Осталось несколько экземпляров. При этом, когда я начал этим заниматься, лет 20 назад пришел в библиотеку Издательского отдела и сказал, что мне нужна исправленная редакция Триоди, мне ответили, что таких нет. Когда в библиотеке все-таки нашелся экземпляр, библиотекарь был сильно удивлен: он не знал о его существовании. Какая-то более или менее достоверная информация об этих переводах появилась только в постсоветское время. Про этот опыт даже сложно говорить, состоялся он или нет. Он прервался. Была идея (жалко, что ее отвергли) переиздать исправленные Триоди с комментариями, просто чтобы посмотреть, что же это было. Решает ли это современную проблему или нет? Легче новые тексты для восприятия или нет?

— А каким это делалось составом, сколь долго, какими силами?

Александр Кравецкий: Комиссия еп. Сергия начала свою работу в 1907 году. В 1912 году была напечатана исправленная Постная Триодь, в 1913 году — Цветная Триодь. Комиссию консультировало множество специалистов очень высокой квалификации. После Триоди исправили Октоих, затем должны были править Минеи. И если в Триоди они боролись с чрезмерно греческим синтаксисом, то в Минее пытались бороться, наоборот, с русизмами, пытаясь сделать некий усредненный стиль.

Александра Плетнева: В конце XIXвека в обиход вошло большое количество служб русским святым, которые служились местно до этого. Они издавались отдельными брошюрками и были очень своеобразны по языку. Это были не переведенные с греческого, а написанные сразу на некоем русском изводе церковнославянского тексты (я считаю, что это как раз тот вариант церковнославянского, который понятен и сейчас). Эти тексты принято ругать за примитивность, за народность, за отсутствие двойственного числа и прочие вещи, но вот для слуха прихожанина они являются абсолютно понятными. Я проверяла на студентах, это они понимают. И тропы там попроще, и синтаксис там близкий к русскому, нет конструкций греческих по происхождению.

Они простые и состоят из некоторого набора общих мест, но эти общие места так скреплены между собой, что оказывается всё понятно.

Александр Кравецкий: Такая шаблонность является и достоинством, и недостатком. Общие места — это недостаток для эстета и достоинство для человека, который пытается понять на слух.

Александра Плетнева: Так вот если в Триоди справщики владыки Сергия вычеркивали греческие обороты, меняли местами слова, заменяли непонятную нам лексику на нейтральную, то здесь они делали обратные вещи, они немного славянизировали эти службы.

Александр Кравецкий: Они пытались сделать средний стиль. Хороша эта идея или плоха? Надо думать. Этот опыт не имел результата из-за революции.

— А как тогда, на границе XIX и XX веков, обнаружился вопрос о непонятности? Кем он поднимался? Были газетные дискуссии?

Александра Плетнева: Да, газетные дискуссии были большие. Это связано с общим тогдашним течением русской истории. Встал вопрос о том, кто такой мирянин, что он делает в церкви?

Александр Кравецкий: Активную дискуссию начали в 1905 году, а переводы для мирян шли где-то с 80-х годов XIX века, но опять же, чуть раньше было «хождение в народ», Земские реформы, идея просвещения народа во всех слоях общества. Здесь церковная проповедь с некоторым опозданием, следовала за общедемократической пропагандой.

— Есть такой штамп, что перевод на русский связан с обновленчеством. Сразу обычно лепят клеймо «обновленцы» к тем, кто переводит сегодня на русский.

Александр Кравецкий: Это связано в сознании наших современников, но не связано в истории. Откуда в сознании появилась связь? Обновленчество было чисто церковно-политическим течением. Группа священников при поддержке светских властей захватила власть. В какой-то момент, не сразу, обновленцы начинают заниматься переводами, уже ближе к закату течения, когда уже умер патриарх Тихон, уже какие-то были шаги митр. Сергия в попытке помириться с властью. И у обновленцев вопрос: а чем мы тогда отличаемся от «тихоновцев»? И где-то уже на излете движения начинает работать обновленческая переводческая комиссия, но результатов ее работы практически нет. Издана была лишь литургия Антонина Грановского, но это особая история, он и внутри обновленцев был маргиналом, в общем-то. А священник Василий Адаменко, критикуемый обновленческими лидерами за свои переводы, после возвращения в патриаршью Церковь получил от митрополита Сергия разрешение служить по своим переводам.

— А почему это так склеилось в сознании людей?

Александра Плетнева: Потому что обновленцы это громко декларировали. Ну, они много чего декларировали. В частности, идею, что богослужение обращено к молящимся. И что обновление нужно ради мирян, весь комплекс, который они предлагали, включая и выборы священников…

Сами проблемы, которые затрагивали обновленцы, были реальными и они и сейчас никуда не делись. Другое дело, что они были разыграны обновленцами как политическая карта и все обновление свелось к борьбе за власть.

Александр Кравецкий: При этом и в православных братствах 20-х годов, и в церковном подполье, совсем не обновленческом, какие-то опыты переводов были, но об этом мало известно. Об опытах перевода в Петербурге есть упоминание в следственных делах новомучеников. То есть размышления на эту тему были тогда у всех, просто обновленцы громко произносили лозунги на эту тему.

— Время от времени приходится встречаться с современными переводами богослужебных текстов на русский. Меня всегда удивляет в ряде переводов стремление истребить буквально все славянизмы в тексте. Мне кажется, именно это в новых переводах отталкивает критиков. Каким должен быть перевод, чтобы он был принят церковным сознанием?

Александра Плетнева: Я считаю, что правильный путь не перевод, а адаптация славянского языка в духе служб русским святым. Как бы перевод на простой церковнославянский. Можно и окончания русифицировать, но общий славянский строй оставить, исключив оттуда сложные слова.

Мне вообще кажется, что церковнославянский язык крайне полезно учить юношеству даже не с целью, чтобы они понимали службу, а чтобы было объемное ощущение родного языка. А немножко почитать этих славянских текстов — это крайне полезная вещь. И Пушкин будет тогда понятнее, и классические тексты будут понятнее. Будет понятно, что язык не плоский.

А среди критериев удачности перевода очень важен эстетический. Понятность понятностью, но люди хотят, чтобы текст был красивым. Это всё-таки поэзия. Не должно быть сведено просто к плоской информации.