От редакции. Христианская апологетика в принципе предполагает определение некоторых — пусть даже сколь угодно широко распространенных — мнений как ложных. К сожалению, среди общераспространенных мнений ложных очень много; назовем хотя бы утверждение о том, что христианство якобы против свободы человека вообще и против свободного (и вообще любого) творчества в частности и в особенности.

Поскольку такие мнения обычно ни на чём не основаны, лучший способ их рассмотрения — это демонстрация противоположного положения вещей. Именно поэтому экзегетические работы (редакция надеется, что данная работа окажется не последней) Сёрена Кьеркегора целесообразно помещать в рубрику “Апологетика”. Кьеркегор считается одним из основоположников современной философии, что вполне справедливо. К сожалению, имеет хождение и более чем сомнительная идея, согласно которой Кьеркегор был среди тех, кто стоял у истоков философии антихристианской. Предлагаем ознакомиться с его работами, носящими экзегетичский характер, чтобы удостовериться, что эта идея вовсе не соответствует действительности.

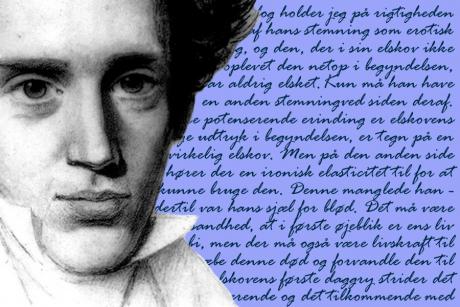

От переводчика. Сёрен Обюэ Кьеркегор (5 мая 1813 — 11 ноября 1855) — датский мыслитель и религиозный писатель. Основные произведения были написаны им в сороковые годы XIX в. (последнюю из крупных своих работ, “Практика христианства”, С. Кьеркегор опубликовал в 1850 г.). В творчестве С. Кьеркегора можно выделить два ряда произведений: работы, которые он публиковал под различными псевдонимами, основное содержание которых относится к сферам эстетики, этики, психологии, философии, — и произведения, которые он публиковал под своей собственной фамилией — работы экзегетические, богословские. Уже при жизни Кьеркегора больший резонанс получили произведения, выходившие под псевдонимами, — резонанс, который, впрочем, ограничивался пределами Дании или даже одного только Копенгагена и после смерти Кьеркегора довольно быстро угас.

Только в начале XX века в Европе, прежде всего в Германии, работы С. Кьеркегора начинают переводить и читать. Произведения Кьеркегора становятся настоящим открытием для философов феноменологического направления и оказывают мощное стимулирующее воздействие на развитие этого направления философской мысли.

Знаменательно, что в России Кьеркегора начали переводить раньше, чем в Европе: в 80 е гг. XIX в. Петр Ганзен перевел отдельные части большой работы “Или-или”, в которой Кьеркегор показывает “эстетическое” и “этическое” в качестве двух различных форм и способов жизни и соотносит их друг с другом. Однако затем в русских переводах Кьеркегора последовал долгий перерыв, продлившийся до 1990-х гг., когда Сергеем Исаевым были переведены работы “Страх и трепет”, “Понятие страха” и “Болезнь к смерти”. К настоящему времени на русский язык переведены также “Повторение”, «Заключительное ненаучное послесловие к “Философским крохам”», частично — “Философские крохи”, а также некоторые фрагменты дневников и различных произведений С. Кьеркегора. Все переводившиеся до сих пор произведения — это произведения под псевдонимом; работы Кьеркегора, написанные от собственного лица, — работы богословские — до сих пор оставались неизвестны русскоязычному читателю. Мы рады предложить перевод одной из таких работ — “Полевая лилия и птица небесная”, написанной в 1848–49 гг. и опубликованной одновременно со вторым изданием “Или-или”. Будем надеяться, что в ближайшие годы появятся переводы и других богословских произведений Кьеркегора.

А. Л.

Предисловие

Эта небольшая книга (обстоятельства выхода которой в свет напоминают мне о моих первых “Двух назидательных беседах” (1843), вышедших сразу после “Или-или”1, и отдельно о первом предисловии к ним) пробудит, надеюсь, те же воспоминания и “в том единственном, кого я с радостью и благодарностью называю моим читателем”: “незаметно явившись на свет, эта книга страстно желает оставаться и впредь неприметной — как маленький цветок, укрывшийся в огромном лесу”. Об этом напомнят ему обстоятельства, при которых книга выходит в свет; и также, надеюсь, он вспомнит Предисловие к “Двум назидательным беседам” (1844): к беседам, “предложенным правой рукою”, — в противоположность тому, что под псевдонимом предлагалось и предлагается левой.

5 мая2 1849 г.

С. К.

Молитва

Отец наш небесный! Помоги нам научиться понимать то, о чём едва ли услышишь среди людей — особенно же в толпе; то, что, узнав где-то в другом месте, среди людей — особенно же в толпе — так легко забывают: понимать, что значит быть человеком и сколь благочестиво — искать им быть! Позволь и помоги нам научиться этому — а если мы забыли это, то вновь научиться этому — у лилии и птицы: научиться не всему и сразу, но лишь отчасти, и учиться мало-помалу; позволь нам в этот раз научиться у птицы и лилии молчанию, послушанию, радости!

Евангелие 15-го воскресенья после Троицы3

Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы.

Взгляните на птиц небесных; посмотрите на полевые лилии.

Ты, впрочем, возможно скажешь с “поэтом”, ведь тебе так нравится, когда поэт говорит так: “О, если бы я был птицей или если бы я был как птица, как вольная птица, что радостно мчится над морями и странами, высоко, у самых небес, путь держит в далёкий-далёкий край — ах, я, я, кто как будто связан по рукам и ногам и пригвождён к этому месту: к месту, в котором каждодневные заботы, тяготы и страдания — словно клеймо, по которому можно узнать, что именно я здесь живу и здесь поселён на всю жизнь! О, если бы я был птицей или если бы я был как птица, что в воздух взмывает, воздуха легче и легче всех тягот земли; о, если бы был я как лёгкая птица, что всюду найдёт, куда приземлиться, и даже средь моря может гнездо себе свить — ах, я, кому достаточно малейшего движения, достаточно просто пошевелиться, чтобы почувствовать, какая на мне лежит тяжесть! О, если бы я был птицей или если бы я был как птица, что никак не зависит от вниманья людского, как певчая птица, что смиренно поёт, хотя никто и не слушает её, или — гордо поёт, хотя никто и не слушает её: ах, я — ведь я ни мгновения и ничего для себя не имею, но разрываюсь на части, чтобы суметь заслужить ваше внимание — тысяч и тысяч! О, если бы я был цветком или если бы я был как цветок на лугу, счастливо влюблённый в самого себя — и только: я, кто и в своём сердце чувствует свойственный людям сердечный разлад, — в сердце, которое столь самолюбиво, что способно со всем и со всеми порвать и которое может так любить, что способно пожертвовать всем”.

Так говорит поэт. Его легко слушать, а сказанное им звучит почти как то, что говорит Евангелие, ведь он в самых ярких выражениях превозносит счастье птицы и лилии. Но послушаем, что он скажет дальше. “Поэтому кажется едва ли не жестоким, когда, превознося лилию и птицу, Евангелие говорит: ты должен быть таким, как они — ах, я, в ком желание этого столь искренно, столь искренно, столь искренно: о, если бы я был как птица небесная, как полевая лилия. Но мне самому стать таким — нет, это невозможно; именно поэтому моё желание столь неподдельно, столь печально и всё же столь горячо во мне. Как жестоко Евангелие, когда оно говорит мне такие слова, словно хочет свести меня с ума: говорит, что я должен быть тем, чем я не являюсь и не способен быть, — чувство невозможности этого столь же глубоко во мне, сколь глубоко во мне желание быть этим. Я не в силах понять Евангелие; мы говорим на разных языках, — ведь то, что я в нём понимаю, убийственно для меня”.

И такие отношения складываются у поэта с Евангелием постоянно. Так же обстоят у него дела и с Евангельской беседой о том, что следует быть как дети. “О, если бы я был ребёнком, — говорит поэт, — или если бы я был как ребёнок — ах, как дитя, невинное и счастливое: ах, я, кто рано стал взрослым, и виновным, и печальным!”.

Как странно; ведь верно говорят, что поэт — дитя. И тем не менее поэт никак не может прийти в согласие с Евангелием. Ведь для поэта в основе его жизни лежит собственно отчаяние в своей способности стать тем, чем он хочет стать, и это отчаяние питает его “желание”. Но такое желание — это изобретение безутешности. Ведь хотя на мгновение и кажется, что это желание утешает, при ближайшем рассмотрении становится ясно, что оно не утешает на самом деле, — почему мы и говорим, что такое желание — это утешение, изобретённое безутешностью. Удивительное противоречие! Да, но это живое противоречие ещё и поэт. Поэт — это дитя боли, которого, однако, отец называет чадом радости4. У поэта желание превращается в боль; и это — то самое желание, то горячее желание, что веселит и опьяняет людские сердца сильнее вина, сильнее первых весенних почек, сильнее, чем первая звезда, которую, устав ото дня, радостно приветствуют в ожидании ночи, сильней, чем последняя звезда, с которой прощаются на рассвете. Поэт — дитя вечности, но ему недостаёт серьёзности вечности. Когда он думает о птице или лилии, он плачет; всякий раз, когда он плачет, он находит облегчение в этом; возникает желание, и вместе с желанием красноречие: “О, если бы я был птицей, той птицей, о которой я в детстве читал в книжке с картинками; о, если бы я был цветком полевым, тем цветком, что когда-то рос в мамином саду”. Но если ему сказали бы вместе с Евангелием: это серьёзно, как раз это — серьёзно, птица всерьёз учитель для нас, — поэт, вероятно, рассмеялся бы и придумал бы шутку по поводу лилии и птицы, да такую смешную, что никто из нас не удержался бы от смеха — даже самый серьёзный человек из всех, когда-либо живших на земле; но всё это не тронуло бы Евангелие. Евангелие столь серьёзно, что никакая поэтическая грусть не способна затронуть его, а она ведь способна затронуть и самого серьёзного человека, так что он уступит ей на мгновение, погрузится в думы поэта, вздохнет с ним и скажет: «Милый, для тебя нет ничего невозможного! Я даже не решаюсь сказать: “Ты должен”», — но Евангелие смеет повелительно обращаться к поэту, говоря, что он должен быть как птица. И Евангелие столь серьёзно, что самая неотразимая выдумка поэта не заставит его улыбнуться.

Ты должен снова стать ребёнком, и поэтому — или: для этого — ты должен для начала суметь и захотеть понять слова, которые как будто специально предназначены для детей и которые понимает любой ребёнок: ты должен. Ребёнок не спрашивает — на каких основаниях, он не смеет об этом спросить, да ему это и не нужно, — причём одно здесь причина другого: именно потому, что ребёнок не смеет, ему нет нужды требовать обоснований; ведь для ребёнка само то, что он должен — уже достаточное основание, и все прочие основания вместе взятые никогда не будут для него в той же мере достаточны. И ребёнок никогда не говорит: я не могу. Ребёнок не смеет так сказать, да это и неправда, — одно здесь причина другого: ведь именно потому, что ребёнок не смеет сказать “я не могу”, неправда, что он не может, — он может на самом деле: ведь не мочь возможно лишь тогда, когда ты смеешь предпочесть нечто другое, вернее, ничто — так что здесь всё дело в том, смеешь ли ты предпочесть что-то другое. И ребёнок никогда не ищет отговорок или оправданий, он ведь понимает со страшной честностью, что здесь нет и не может быть никакой отговорки и никакого оправдания, ведь нигде — ни на небе, ни на земле, ни в гостиной, ни в саду — нет такого укрытия, где можно было бы спрятаться от этого “ты должен”. А раз, очевидно, такого укрытия нет — значит, не может быть ни отговорки, ни оправдания. И когда со страшной честностью знаешь, что нет ни отговорки, ни оправдания — тогда, тогда ты, возможно, уже нашёл, как исполнить то, что ты должен; ведь то, чего нет, нельзя и найти — а, может быть, ты ещё ищешь исполнить это; и так ты делаешь то, что ты должен. И ребёнок не нуждается в долгих размышлениях: ведь если он должен и, быть может, немедленно, тогда нет времени на размышления; к тому же, когда ты должен — это неподходящий для размышления случай; даже если бы целая вечность могла быть предоставлена специально для размышлений, ребёнок бы в них не нуждался, он сказал бы: к чему тянуть время, ведь я всё равно должен. И если ребёнок двинется навстречу времени, у него хватит времени и для всего другого, для игры, радости и подобных вещей; ведь если ребёнок должен, то он должен, это непреложно так — безо всяких размышлений.

Так что давайте, следуя Евангелию, всерьёз отнесёмся к лилии и птице как к учителям. Всерьёз, поскольку Евангелие не страдает ни чрезмерной духовностью, не позволяющей прибегнуть к помощи лилии и птицы, ни тем более чрезмерной приземлённостью, способной рассматривать лилию и птицу лишь с грустью или улыбкой.

Давайте как у учителей будем учиться у лилии и птицы

Молчанию, или учиться молчать.

Ведь, пожалуй, именно речь в первую очередь отличает человека от животного и, если угодно, ещё в большей мере от лилии. Но из того, что способность говорить является своего рода преимуществом, отнюдь не следует, что не должно быть искусства молчать или что это искусство должно быть ничего не значащим; напротив, именно потому что человек способен говорить, существует и искусство молчать, а поскольку человек так легко соблазняется своей способностью говорить, умение молчать — это великое искусство. И учиться ему можно у безмолвных учителей: лилии и птицы.

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его.

Но что это значит, что я должен делать или к чему и как стремиться, чтобы можно было сказать, что я ищу, что я стремлюсь найти Царство Божие? Должен ли я стараться получить место, отвечающее моим способностям и силам, чтобы работать на этом месте? Нет, ты должен прежде искать Царства Божия. Должен ли я отдать всё своё имущество бедным? Нет, прежде ты должен искать Царства Божия. Должен ли я идти возвестить это учение миру? Нет, ты должен прежде искать Царства Божия. Но в таком случае то, что я должен делать, в известном смысле является ничем? Да, так и есть, в известном смысле это ничто; ты должен в самом глубоком смысле сделать себя самого ничем, стать ничем перед Богом, научиться молчать; в этом молчании и состоит начало, о котором сказано: прежде — прежде ищите Царства Божия.

Так человек благочестиво приходит к началу — приходит, в известном смысле пятясь назад. Начало — это не то, с чего начинают, но то, к чему приходят, и приходят, пятясь назад. Начало — это искусство стать безмолвным; ведь быть безмолвным, какова природа, не составляет никакого искусства. И стать в глубочайшем смысле безмолвным, безмолвным прямо перед Богом, — это начало страха Божия, ибо как начало мудрости — страх Божий5, так молчание — начало страха Божия. И как страх Божий — это больше, нежели только начало мудрости, это сама мудрость, так и молчание больше, нежели только начало страха Божия, оно — сам страх Божий. В молчании этом богобоязненно умолкают многие помыслы желаний и просьб; в молчании этом богобоязненно умолкают обильные благодарения.

Способность говорить — это преимущество человека перед животным, но по отношению к Богу для человека, который может говорить, желание говорить легко становится погибельным. Бог на небе, человек на земле: так что не могут они беседовать на равных. Бог всеведущ, он знает человека без слов: так что не могут они беседовать на равных. Бог есть любовь, человек же даже в том, что касается его собственного блага, маленький глупыш, как говорят детям: так что не могут они беседовать на равных. Только в великом страхе и трепете может человек беседовать с Богом; в великом страхе и трепете. Но говорить в великом страхе и трепете трудно по другой причине: подобно тому как от испуга дрожит голос в теле, в великом страхе и трепете немеет речь и умолкает в безмолвии. Это знает по-настоящему молящийся, — а тот, кто никогда не молился по-настоящему, возможно, знает об этом из текста молитв. Было что-то, чего он так жаждал, какая-то вещь, столь важная для него; ему так было важно верно поведать о себе Богу, и он боялся забыть сказать о чём-то в молитве, ах, и он боялся, что, если он это забудет, Бог Сам не вспомнит об этом: потому он стремился собраться умом, чтобы откровенно высказать всё в молитве. И что же случалось с ним дальше, если, конечно, он был откровенен в молитве? А случалось с ним нечто удивительное; по мере того, как он всё откровеннее и откровеннее молился, ему всё меньше и меньше приходилось говорить, пока, наконец, он не умолкал совершенно. Он умолкал, и, — что гораздо больше, чем просто молчание, — вместо того, чтобы говорить, он начинал слушать. Он думал, что молиться — значит говорить, он узнавал, что молиться — значит не просто молчать, но — слушать. Так и есть: молиться — не значит слушать самого себя, говорящего, но значит прийти в молчание и, умолкнув, ждать до тех пор, пока не услышишь Бога.

Тем самым, Евангельское слово ищите прежде Царства Божия, воспитывая человека, словно затворяет ему уста, отвечая на всякий его вопрос о том, то ли это самое, что он должен делать: нет, ты должен прежде искать Царства Божия. И потому можно перефразировать это так: ты должен начать с молитвы, не потому, — как мы уже знаем, — будто молитва всегда уже с самого начала является молчанием, но потому что молитва, становясь настоящей молитвой, становится молчанием. Ищите прежде Царства Божия значит: молитесь! Если ты спрашиваешь, перечисляя всевозможные вещи: то ли это, что я должен делать, и когда я делаю это, ищу ли я тем самым Царства Божия, — ответом на это будет: нет, ты должен прежде искать Царства Божия. Но молиться, точнее, по-настоящему молиться, значит приходить в молчание, а это и есть — искать Царства Божия.

Какая торжественность царит под небом Божьим, здесь — у лилии и птицы! — и почему? Спросите поэта; он ответит: потому что всё здесь молчит — здесь царит безмолвие. И он тоскует извне по этому торжественному безмолвию, далёкому от всех житейских забот человеческого мира, в котором так много говорят; далёкому от всякой светской жизни, в которой лишь самым печальным образом проявляется то, что человек отличается от животных речью. “Пусть, — скажет поэт, — человек и отличается речью, но я предпочитаю безмолвие, царящее вдали от людей; я предпочитаю его, нет, даже сравнение здесь неуместно, это безмолвие бесконечно отличается от людей с их способностью говорить”. В молчании природы поэт думает услышать голос Божества, в хлопотливой человеческой речи он не просто не думает услышать Его голос, но и не видит родства человека с Божеством. Поэт говорит: “Речь — преимущество человека перед животным, это так — если он умеет молчать”.

Но умению молчать ты можешь учиться там, в гостях у лилии и птицы, где царит безмолвие и в этом безмолвии есть что-то Божественное. Там царит безмолвие; и не только когда всё стихает в безмолвии ночи, но и когда день напролёт играют тысячи струн и всё становится словно морем звуков — всё же царит там безмолвие: каждый исполняет свою партию так искусно, что ни один из них, ни все они вместе нисколько не нарушают этого торжественного безмолвия. Там царит безмолвие. Лес безмолвен; и даже когда он шелестит листвой, он всё же безмолвен. Ведь деревья, даже стоя плотной толпой, любят и поддерживают друг друга, что так редко бывает у людей даже когда люди дают друг другу слово: это останется между нами. Море безмолвно; даже когда оно бушует, шумя, всё же оно безмолвно. В первое мгновение ты, возможно, ошибёшься и услышишь только этот шум. Если ты торопишься и на этом уходишь, ты поступаешь с морем несправедливо. Если же ты не спешишь и продолжаешь слушать, ты слышишь — удивительно! — ты слышишь безмолвие; ведь монотонность это всё же безмолвие. Когда вечером кругом разлито безмолвие и ты слышишь, как мычит корова на лугу, или слышишь вдали такой домашний собачий лай, доносящийся от крестьянского дома, то не скажешь, что это мычание или этот лай нарушают безмолвие, нет, они слышатся вместе с безмолвием и таинственным образом, в молчаливом согласии с безмолвием, усиливают его.

Но давайте теперь ближе рассмотрим птицу и лилию, у которых мы должны учиться. Птица молчит и ждёт: она знает, вернее, верит — верит несомненно и твёрдо, что всему своё время, поэтому птица ждёт; но она знает, что нельзя знать время и день, когда будет то, что будет, и потому она молчит. Это, конечно, случится в благоприятное время, — говорит птица, впрочем — нет, птица не говорит этого, она молчит; но её молчание — говорящее, и её молчание говорит, что она в это верит, и поскольку верит, молчит и ждёт. Но приходит мгновение, и молчащая птица понимает, что вот настало мгновение, и пользуется им, и никогда не бывает разочарована. Так же и лилия: она молчит и ждет. Она не спрашивает с нетерпением: “Когда наступит весна?”, — потому что знает, что весна наступит в благоприятное время, и знает, что было бы менее всего полезно, если бы ей было позволено самой определять срок наступления времён года; она не говорит: “когда же, наконец, будет дождь?” или “когда же, наконец, будет солнце?”, или “слишком уж ныне дождливо”, или “ныне уж больно жарко”; она не спрашивает о том, каким будет лето в этом году, сколь долгим или сколь коротким: нет, она молчит и ждёт — так она проста, но она никогда не обманывается, обмануться ведь может лишь умная сообразительность, но не простота. Простота не обманывает и не обманывается. Но приходит мгновение, и когда оно приходит, молчащая лилия понимает, что вот настало мгновение, и пользуется им. О вы, глубокомысленные учителя простоты, можно ли, говоря, попасть в “мгновение”? Нет, попасть в мгновение можно только в молчании: ведь пока говоришь хотя бы одно только слово, уже упускаешь мгновение; мгновение есть только в молчании. И потому человеку столь редко случается верно понять, что настало мгновение, и правильно воспользоваться им, — потому что он не умеет молчать. Он не умеет молчать и ждать, — этим, пожалуй, объясняется то, что для него мгновение и вовсе не наступает; он не умеет молчать, — этим, пожалуй, можно объяснить то, что он не замечает мгновения, когда оно для него приходит. Ведь мгновение, прекрасно беременное своим богатым смыслом, не сообщает о себе заранее, не возвещает о своём приходе, да и приходит оно слишком быстро, так что не остаётся ни мгновения времени, чтобы упредить его приход; не приходит оно с шумом или тревожным криком, не придаёт себе значительности чем-то внешним по отношению к нему самому, нет, оно приходит тихонько, идёт легчайшей поступью, легчайшей на свете походкой, ведь оно лёгкой поступью приходит неожиданно, подкрадываясь неслышно сзади; потому нужно быть в полном молчании, чтобы заметить: “вот оно”; а в следующее мгновение оно уже ушло, и потому нужно быть в полном молчании, чтобы тебе удалось им воспользоваться. А ведь всё зависит от мгновения. И несчастьем в жизни, пожалуй, подавляющего большинства людей является то, что они никогда не замечают мгновения, так что вечное и временное в их жизни всегда оказываются разделены, — и почему? — потому что они не умеют молчать.

Птица молчит и терпит. Сколь бы тяжкой ни была её сердечная скорбь, она молчит. Даже печальная птица, что живёт в пустыне и в одиноких местах, молчит. Она вздыхает трижды и умолкает, потом снова трижды вздыхает; но по сути она молчит. Она ведь не объясняет, в чём дело, не жалуется, никого не обвиняет; она вздыхает, чтобы снова замолчать. И она словно разрывает тишину пустыни, чтобы, вздохнув, суметь снова прийти в молчание. Птица не избавлена от страдания; но молчанием птица избавляет себя от того, что делает страдание тяжелее: от непонимающих соболезнований; от того, что делает страдание продолжительнее: от многих разговоров о нём; от того, что делает страдание уже не страданием, а грехом нетерпения или печали. Не думайте, что когда птица страдает, в её молчании есть хоть капля неискренности, не думайте, будто молча перед другими, в душе она не молчит, но ропщет на свою судьбу, обвиняет Бога или людей и позволяет “сердцу грешить в печали”. Нет, птица молчит и терпит. Увы, человек так не поступает. Но отчего же человеческое страдание по сравнению со страданием птицы кажется таким ужасным? Не оттого ли, что человек умеет говорить? Нет; ведь умение говорить это всё же преимущество, — но оттого, что человек не умеет молчать. И когда нетерпеливый, а ещё более пылко — отчаивающийся человек говорит или пишет, — уже тем самым злоупотребляя речью или голосом: “О, если бы у меня был голос громкий, как голос бури, чтобы мне выразить всю силу моего страдания!”, — он заблуждается, полагая, будто это дало бы ему облегчение. Ведь будь это так, его страдание лишь возросло бы в той мере, в какой бы стал громче его голос. Но если бы ты умел молчать, — молчать, как молчит птица, — твоё страдание стало бы меньше.

И как и птица, лилия молчит. Даже если она, увядая, стоит и страдает, она молчит; это невинное дитя не умеет притворяться — здесь этого не нужно; и счастье для неё, что она не умеет этого, ведь за искусство уметь притворяться приходится платить поистине многим, — она не умеет притворяться, так что нет притворства в том, что она бледнеет, эта бледность выдаёт её настоящее страдание; но страдая, она молчит. Она хотела бы держаться прямо, чтобы скрыть, что она страдает, но на это у неё нет сил, нет сил господствовать над собой, голова её никнет в изнеможении, и случайный прохожий — если, конечно, у какого-нибудь прохожего хватит участия заметить это! — прохожий понимает, что это значит: это говорит само за себя; но лилия молчит. Такова лилия. Но отчего человеческое страдание по сравнению со страданием лилии кажется таким ужасным, не оттого ли, что лилия не умеет говорить? Если бы лилия могла говорить и если бы при этом она, — увы, как человек, — не научилась бы искусству молчать, разве не стало бы тогда и её страдание ужасным? Но лилия молчит, потому что для лилии страдать значит страдать, не больше и не меньше. Ведь только тогда, когда страдать — это больше или меньше, чем просто страдать, страдание, насколько это возможно, делается отъединённым от всего и ни с чем не смешанным, становясь при этом настолько сильным, насколько только возможно. Меньше страдание стать не может, ведь оно всё же есть, и значит есть, каково оно есть. Но зато страдание может стать бесконечно более сильным, если оно перестаёт быть в точности не больше и не меньше, чем оно есть. Когда страдание не больше и не меньше, чем оно есть, то есть, когда оно в точности таково, каково оно есть, оно, даже если это и величайшее страдание, является наименьшим возможным. Но когда утрачивается определённость в отношении того, сколь велико на самом деле страдание, страдание становится сильнее; эта неопределённость бесконечно усиливает страдание. И эта неопределённость связана как раз со столь двусмысленным преимуществом человека — умением говорить. Определённость же в отношении страдания, в отношении того, что оно не больше и не меньше, чем оно есть, достигается опять же только умением молчать; и этому молчанию ты можешь учиться у лилии и птицы.

Там, у лилии и птицы, царит безмолвие. Но что выражает это безмолвие? Оно выражает почтительность перед Богом в сознании, что только Он господствует во всём и лишь Ему принадлежат по праву мудрость и разум. И именно потому, что это безмолвие есть молчание благоговения перед Богом, есть, насколько это возможно в природе, поклонение Ему, потому это безмолвие столь торжественно. И потому что это безмолвие столь торжественно, человек в природе чувствует Бога — какое всё-таки чудо, когда всё молчит в почтительном благоговении перед Ним! Даже если Сам Он при этом не говорит, уже то, что всё молчит перед Ним в почтительном благоговении, действует на тебя так, как если бы Он говорил.

Это безмолвие, царящее там, у лилии и птицы, может безо всякой помощи поэта помочь тебе научиться тому, чему научить тебя может только Евангелие: научиться понимать, что это серьёзно, что нужно относиться всерьёз к тому, что лилия и птица должны быть нашими учителями, что ты должен брать с них пример, учиться у них совершенно всерьёз, что ты должен стать безмолвным, как лилия и птица.

Ведь то, что ты чувствуешь там, у лилии и птицы, — если ты понимаешь это правильно, не так, как грезящий поэт или как поэт, предоставляющий природе грезить о себе самой, — серьёзно: ты чувствуешь, что ты перед Богом, — о чём в разговорах и общении с людьми чаще всего забывают. Ведь когда мы просто болтаем вдвоём, а тем более когда нас десять или ещё больше, так просто забыть, что ты и я, мы вдвоём, или мы вдесятером — перед Богом. Но лилия, наш учитель, глубокомысленнее нас. Она вовсе не пытается с тобой заговорить, она молчит, и этим молчанием хочет дать тебе знать, что ты перед Богом, чтобы ты вспомнил, что ты перед Богом — и что ты тоже должен всерьёз и по-настоящему пребывать в безмолвии перед Богом.

И безмолвным перед Богом, как лилия и птица, ты должен стать. Ты не должен говорить: “Птице и лилии молчать легко, они ведь не умеют говорить”; ты не должен так говорить, ты вообще не должен ничего говорить, не должен ни в коей мере пытаться сделать для себя невозможным научиться молчать тем, что будешь нелепо и бессмысленно — вместо того, чтобы всерьёз замолчать — впутывать молчание в разговор, быть может — делая его предметом разговора, так что от молчания при этом не остаётся ничего, но вместо него возникает разговор: о том, что значит молчать. Перед Богом ты не должен придавать себе больше важности, чем лилии и птице, — это следует уже из того, что ты — перед Богом, если ты всерьёз и по-настоящему предстоишь перед Ним. И чего бы ты ни желал сделать в мире, нет удивительнее подвига, чем этот: ты должен признать лилию и птицу своими учителями и перед Богом не придавать самому себе больше важности, чем лилии и птице. И даже коли весь мир мал для того, чтобы вместить твои планы, если их развернуть: ты должен как у учителей учиться у лилии и птицы слагать все свои планы пред Богом в том, что занимает места меньше точки и создаёт шума меньше, чем самый малый пустяк: в молчании. И то, что казалось тебе смешным, на деле оказывается столь мучительно, как ничто другое: ты должен признать лилию и птицу своими учителями и не придавать себе больше важности, чем придают себе лилия и птица в своих малых заботах.

Так обстоит дело, когда Евангельское слово о том, что лилия и птица должны стать нашими учителями, оказывается услышано всерьёз. Иначе обстоит дело с поэтом, то есть с человеком, который как раз потому, что ему недостаёт серьёзности, в безмолвии, царящем у лилии и птицы, сам не становится совершенно безмолвным — но становится поэтом. Пожалуй, именно поэтическая речь наиболее отличается от обычной человеческой речи; эта речь столь торжественна, что по сравнению с обычной человеческой речью она почти как безмолвие, но всё же она — не безмолвие. Да и безмолвия ищет поэт не для того, чтобы самому прийти в молчание, но напротив — чтобы заговорить так, как говорят поэты. Там, в безмолвии, поэт мечтает о подвиге, которого, однако, он не совершает, — поэт ведь не герой; и он становится красноречив — быть может, потому-то и становится он красноречив, что он любит подвиг несчастной любовью, тогда как герой счастливо любит подвиг: то есть, красноречивым делает его нужда, так же как поэтом его по сути делает недостаток — он становится красноречив, и это его красноречие есть поэзия. Там, в безмолвии, он строит великие планы, как переделать и осчастливить весь мир, планы, которые никогда не станут реальностью, — нет, зато они станут поэзией. Там, в безмолвии, он лелеет свою боль, позволяя всему — да, даже учителя, птица и лилия, могут, вместо того чтобы его учить, служить ему в этом, — позволяя всему отзываться эхом на его боль; и это эхо боли и есть поэзия, ведь просто крик — это не поэзия, но бесконечное эхо крика уже само по себе — поэзия.

Так что в безмолвии, царящем у лилии, поэт не приходит в молчание, — и почему? — именно потому что он переворачивает верное отношение, делая себя более значимым по сравнению с лилией и птицей, и даже мечтая о себе, ставит себе в заслугу то, что он, как это обычно называют, даёт лилии и птице слово и речь, — вместо того чтобы стремиться самому научиться у лилии и птицы молчанию.

О, если бы удалось Евангелию с помощью лилии и птицы научить тебя, мой милый, серьёзности, а меня — как сделать тебя совершенно безмолвным пред Богом! Чтобы ты в безмолвии смог забыть самого себя, забыть, как тебя зовут, забыть своё имя — знаменитое имя, жалкое имя, ничтожное имя, — для того чтобы в безмолвии молиться Богу: Да святится имя Твое! Чтобы ты в безмолвии смог забыть свои планы — огромные, всеохватывающие планы или скромные планы, касающиеся твоей жизни и твоего будущего, — чтобы в безмолвии молиться Богу: Да приидет Царствие Твое! Чтобы ты в безмолвии смог забыть свои хотения, своё своеволие — чтобы в безмолвии молиться Богу: Да будет воля Твоя! Да, если бы ты смог научиться у лилии и птицы быть совершенно безмолвным пред Богом, то в чём бы тогда не смогло помочь тебе Евангелие, ведь тогда для тебя не было бы ничего невозможного. Но ведь если только Евангелие с помощью лилии и птицы научило тебя безмолвию, то что остаётся такого, в чём оно уже не помогло бы тебе! Ведь как сказано, что начало мудрости — страх Божий, так и начало страха Божия — безмолвие. Иди к муравью и будь мудрым, говорит Соломон6; иди к птице и научись молчать, говорит Евангелие.

Ищите прежде Царства Божия и правды Его. Но когда прежде ищут Царства Божия и правды Его, это выражается именно в молчании — в молчании, подобном молчанию лилии и птицы. Лилия и птица ищут Царства Божия и не ищут вовсе ничего другого, всё прочее приложится им. Но разве ищут они Царства Божия прежде, раз они не ищут ничего другого? Зачем тогда Евангелие говорит: ищите прежде Царства Божия, — что как будто означает, что есть ещё что-то другое, что надлежит искать после; а в то же время Евангелие ясно даёт понять, что Царство Божие — это единственное, чего следует искать? Так, вероятно, говорится потому, что, несомненно, Царства Божия можно искать только тогда, когда ищешь его прежде всего; тот, кто не ищет прежде Царства Божия, не ищет его вовсе. Кроме того, так говорится потому, что сама способность искать содержит в себе возможность искать и иного, и потому Евангелие, покуда оно пребывает вне человека, который поэтому может искать и иного, говорит: прежде ты должен искать Царства Божия. И, наконец, так говорится потому, что Евангелие кротко и с любовью снисходит к человеку, понемногу беседуя с ним, чтобы привлечь его ко благу. Ведь если бы Евангелие сказало прямо: ты должен искать одного только Царства Божия и ничего кроме него, — человеку, пожалуй, показалось бы, что оно требует слишком многого, и он бы, наполовину в нетерпении, наполовину в страхе и боязливости, отступил. Но вот Евангелие несколько приспосабливается к человеку. Человек видит перед собой множество вещей, которые он желает обрести, — и тут к нему обращается Евангелие и говорит: “Ищи прежде Царства Божия”. И человек думает: ну да, раз мне позволено потом искать и всё прочее, то почему бы не попробовать вначале искать Царства Божия. Если он действительно начнёт искать Царства Божия, Евангелие прекрасно знает, что последует за этим, а именно, он будет настолько удовлетворён и насыщен этим поиском, что начисто забудет искать чего-то другого, у него даже не останется ни малейшего желания искать чего-то другого — так что он и вправду станет искать одного только Царства Божия и ничего кроме него. Так ведёт себя Евангелие — так же, как взрослый говорит с ребёнком. Представь себе ребёнка, который очень голоден; когда мать ставит еду на стол и ребёнок может наблюдать за этим, не начинает ли он часто хныкать от нетерпения и говорить: “Разве я наемся этим, я ведь такой голодный!”; ребёнок может оказаться столь нетерпеливым, что и вовсе откажется есть: “потому что разве этим можно наесться?”. Но мать хорошо знает, что это не так, и говорит: “Да, да, мой малыш, давай-ка съешь сперва это, ведь мы всегда сможем потом положить ещё немного”. Ребёнок принимается за еду, и что происходит? Ребёнок сыт, тогда как он съел ещё только половину. Если бы мать сразу одёрнула бы ребёнка и сказала: “Этого на самом деле больше чем достаточно”, — она не ошиблась бы в этом, но такой поступок не был бы примером мудрости, собственно той воспитательной мудрости, которую она теперь проявила. Так же поступает и Евангелие. Для Евангелия главное состоит не в том, чтобы кого-то одёргивать и делать замечания, для Евангелия важнее всего сделать так, чтобы человек последовал ему. Потому оно и говорит: “ищите прежде”. Тем самым оно заграждает уста всем человеческим возражениям, приводит человека в молчание и делает так, чтобы он прежде действительно начал это искание, а это искание настолько насыщает человека, что он уже и в самом деле начинает искать одного только Царства Божия и ничего кроме него.

Ищите прежде Царства Божия означает: станьте такими как лилия и птица, а это значит: станьте пред Богом совершенно безмолвными, — и тогда остальное приложится вам.

II.

Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет любить, а другого ненавидеть, или одному будет усердствовать, а о другом нерадеть.

Друг мой! Как ты знаешь, в мире много говорят о некоем Или-или, и это Или-или обращает на себя большое внимание и по-разному затрагивает самые различные вещи: надежду, страх, хлопотливую деятельность, напряжённую праздность и т. д. Как ты опять же знаешь, во всём мире слышны разговоры и о том, что никакого Или-или нет, и эта мудрость наделала не меньше шума, чем многозначительное Или-или. Но там, где царит безмолвие, у лилии и птицы, возможно ли сомневаться в том, что Или или есть, или в том, каково это Или-или, или же в том, что это Или-или в глубочайшем смысле является единственным Или-или?

Нет, здесь — в этом торжественном безмолвии не просто под Божьим небом, но в торжественном безмолвии перед Богом в этих вещах не может быть никакого сомнения. Или-или есть: или Бог — или… да ведь всё равно что; что бы ни выбрал человек, если он не выбрал Бога, он упустил своё Или-или, или он потерян для своего Или-или. Итак, или Бог; ты видишь, на всё прочее не падает смыслового ударения, разве что считать этим другим противоположное Богу — но и здесь всё ударение падает на Бога, так что на самом деле именно Бог и есть Тот, Кто полагает Себя предметом выбора и настолько заостряет необходимость выбирать, чтобы Или-или действительно существовало. Человек может легкомысленно или мрачно полагать, что, если быть с Богом — это первое, есть всё же три вещи, между которыми приходится выбирать: ещё может быть, что он потерян, или что он потерял Бога, — но тогда для него на самом деле нет никакого Или-или; ведь вместе с Богом — то есть, когда понятие о Боге искажается или исчезает, — уходит и Или-или. Впрочем, разве может такое случиться в безмолвии, царящем у птицы и лилии!

Так что Или-или; или Бог, и как Евангелие разъясняет это, или любить Бога, или ненавидеть Его. Конечно, когда вокруг тебя шум, или когда ты развлекаешься, это кажется едва ли не преувеличением, кажется, что между любовью и ненавистью слишком большое расстояние для того, чтобы по праву сталкивать их друг с другом столь прямо — на одном дыхании, в одной-единственной мысли, в двух словах, которые без всякого опосредования, без всяких промежуточных слов, согласующих эти противоположности, без малейшего даже знака препинания следуют друг за другом. Но так же как тело в безвоздушном пространстве падает с гораздо большей скоростью, так и в безмолвии, царящем там, у лилии и птицы, в торжественном безмолвии пред Богом, эти две противоположности оказываются противопоставлены в едином “теперь”, и даже возникают они в едином “теперь”: или любить, или ненавидеть. Так же как в безвоздушном пространстве нет того третьего, что замедляет падение тела, так и в этом торжественном безмолвии пред Богом нет того третьего, которое только и может удерживать любовь и ненависть на расстоянии друг от друга. — Или Бог; и как Евангелие разъясняет это, или держаться Его, или пренебрегать7 Им. Среди людей, в суете, когда общаешься со многими, кажется, что между тем, чтобы кого-то держаться, и тем, чтобы кем-то пренебрегать, большое расстояние; “мне нет нужды общаться с тем человеком, — скажет кто-нибудь, — но ведь из этого никоим образом не следует, что я им пренебрегаю”. Так как раз происходит при светском общении, когда легкомысленно общаются со множеством людей — без особой глубины, с большим или меньшим безразличием. Но чем меньше становится количество тех, с кем ты общаешься, чем меньше становится легкомысленного светского общения, то есть чем более глубоким становится общение, тем в большей мере между любовью и пренебрежением появляется отношение Или-или; а общение с Богом ни в каком смысле и никоим образом не является светским. Возьмите хотя бы пару влюблённых, их связь тоже не светская, и именно поэтому она столь искренна: для них ведь это действительно так: или держаться друг друга, или друг другом пренебрегать. И в безмолвии пред Богом, там, у лилии и птицы, где никого больше нет, где поэтому не с кем общаться, кроме как с Богом, это поистине так: или ты держишься Его, или ты Им пренебрегаешь. И этому пренебрежению нет извинения, потому что здесь никого больше нет, — по крайней мере никто не присутствует здесь таким образом, чтобы ты мог держаться его, не пренебрегая Богом. Ведь там, в этом безмолвии, ясно, как близок к тебе Бог. Двое влюблённых столь близки друг с другом, что один из них, если и есть что-то другое в жизни, не может, не пренебрегая вторым, держаться этого другого: в этом и состоит то Или-или, которое присутствует в их отношении друг к другу. Ведь это Или-или (или держаться, или пренебрегать) есть до тех пор, пока эти двое близки друг с другом, и зависит от того, насколько они близки. Но Бог, Который не умирает, ещё ближе к тебе, несравненно ближе, чем двое влюблённых друг с другом, — Он, твой Творец и Сохранитель, Он, в Ком ты живёшь, и движешься, и есть, Он, Чьею милостью всё есть у тебя. Так что не является преувеличением то, что ты или держишься Бога, или пренебрегаешь Им, и здесь не прав человек, который считает выбор Или-или пустяком, человек, о котором говорят в таком случае, что у него недалёкий ум. Здесь это не так. Ведь выбор здесь между Богом и опять же Богом. И Он не предлагает выбор между чем-то неважным, Он не говорит: или роза, или тюльпан. Но Он предлагает выбор по отношению к Самому Себе и говорит: или Я… или ты держишься Меня всегда и во всём, или ты пренебрегаешь Мною. По-другому Бог не стал бы говорить о Себе; подобает ли Богу не быть абсолютным № 1 или говорить о Себе так, как если бы Он не был абсолютным № 1, как если бы Он не был Единственным, не был абсолютным Всем, но просто чем-то одним из многого другого, кем-то, кто может лишь надеяться на то, что, быть может, вспомнят и о нём. Будь это так, Бог потерял бы Себя, потерял бы понятие о Себе и перестал бы быть Богом.

Итак, в безмолвии, царящем у лилии и птицы, есть Или-или, или Бог… и это значит: или любить Его, или — ненавидеть Его, или держаться Его, или — пренебрегать Им.

Это Или-или раскрывает, на что притязает Бог; ведь Или-или — это притязание, так же, как влюблённые притязают на любовь, когда один из них говорит другому: или-или. Но Бог не относится к тебе как влюблённый, скорее уж ты относишься к Нему как влюблённый. Здесь другое отношение: твари к Творцу. На что притязает Он этим Или-или? На послушание — послушание всегда и во всём; если ты не послушен Ему всегда и во всём, значит, ты не любишь Его, а если ты не любишь Его — ты ненавидишь Его; если ты не послушен Ему всегда и во всём, ты не держишься Его или держишься Его не всегда и не во всём, а значит — не держишься Его, но раз ты не держишься Его, ты пренебрегаешь Им.

Этому всецелому послушанию — когда если не любишь Бога, то ненавидишь Его, если не держишься Бога всегда и во всём, то пренебрегаешь Им — этому всецелому послушанию ты можешь научиться у учителей, на которых указывает Евангелие, у лилии и птицы. Говорят, что, учась слушаться, учатся и царствовать, но ещё вернее, что, будучи послушен, ты можешь сам учить послушанию. Так и лилия с птицей. У них нет силы, с помощью которой они могли бы принуждать учащегося, у них есть одно только послушание, которое и понуждает. Лилия и птица — “послушливые учителя”. Не странно ли это сказано? Ведь “послушливый” — это слово, которое применяют к учащемуся, от которого требуется быть послушным; но здесь — сам учитель, который послушен! И что он преподаёт? Послушание. И посредством чего он преподаёт? Посредством послушания. Если бы ты смог стать столь же послушен, как лилия и птица, ты бы тоже смог своим послушанием сам учить послушанию. Но раз ни ты, ни я не имеем такого послушания, будем учиться у лилии и птицы

Послушанию.

Мы говорили, что там, у лилии и птицы, царит безмолвие. Но безмолвие, или то, чему мы в нём старались научиться: умение молчать — это первое условие для того, чтобы быть способным по-настоящему слушаться. Когда всё вокруг тебя погружено в царящее там торжественное безмолвие, и когда безмолвие — в тебе самом, тогда ты чувствуешь, с бесконечной силой и ясностью чувствуешь правду того, что: ты должен любить Господа Бога твоего и служить Ему одному; и ты чувствуешь, что это “ты”, ты тот, кто должен так любить Бога, ты один в целом мире, ты — ведь ты один в окружении торжественной тишины, один — так, что всякое сомнение, всякое возражение и всякое оправдание, и всякая отговорка, и всякий вопрос, короче, всякий голос приведены в молчание внутри тебя самого — всякий голос, то есть всякий голос, кроме Божьего, который вокруг тебя и в тебе говорит, обращаясь к тебе в тишине. Если бы такое безмолвие всегда было вокруг тебя и в тебе, ты научился бы, а вернее, всегда учился бы послушанию. Ведь если ты научился молчать, этого достаточно для того, чтобы учиться послушанию.

Рассмотри природу вокруг тебя. В природе всё — послушание, всецелое послушание. Здесь “творится воля Божия как на небе, так и на земле”; или, если кто-то захочет переставить эти священные слова в другом порядке, всё равно получится верно: здесь, в природе, воля Божия творится “на земле так же, как она творится на небе”. В природе всё — совершенное послушание; здесь это так не только потому, что — как и в человеческом мире — Бог всемогущ, и стало быть ничего, даже самого малого, не происходит без Его воли; нет, здесь это так ещё и потому, что здесь всё — совершенное послушание. Но ведь первое и второе отличаются бесконечно — ведь что такое первое, если не малодушнейшее и не упрямейшее человеческое непослушание, когда никакое непослушание отдельного человека или же всего человеческого рода просто не в силах ничего поделать с Его волей — Его, Всемогущего; второе же — это когда Его воля творится потому, что всё Ему совершенно послушно, так что ни на небе, ни на земле нет никакой другой воли, кроме Его воли, — именно так происходит в природе. В природе, как говорит Писание, “ни один воробей не упадёт на землю без Его воли”8; и это не просто потому, что Он всемогущ, но потому, что всё Ему совершенно послушно, так что Его воля здесь — единственная: здесь не слышится ни малейшего возражения — ни слова, ни даже вздоха: совершенно послушный воробей падает в полном послушании на землю, если на то есть Его воля. Шум ветра, лесное эхо, журчание ручья, гудение насекомых летом, шёпот листвы, шелест травы, каждый звук, всякий звук, который ты слышишь — всё это повиновение, всецелое послушание, так что ты можешь услышать во всём этом Бога, как можешь услышать Его в музыке движущихся в послушании светил. И эта наступающая чудная погода, и лёгкость и мягкость облаков, и текучесть моря и сплочённость его капель, и скорость солнечных лучей, более быстрых, чем звук: всё это — послушание. И восход солнца в определённое время и в определённое время его заход, и перемена ветра словно по мановению, и приливы и отливы, следующие друг за другом в свой черёд, и смена времён года в определённом порядке: всё, всё, всё это вместе — послушание. И если бы была на небе звезда или на земле какая-нибудь пылинка, которые стали бы творить свою волю, они в тот же миг стали бы ничем, и это произошло бы очень просто. Ведь в природе всё — ничто, в смысле: ничто, кроме всегда и во всём царствующей воли Божией; в тот же миг, когда нечто перестаёт повиноваться воле Божией, оно перестаёт существовать.

Давайте же ближе, по-человечески, рассмотрим лилию и птицу, чтобы научиться у них послушанию. Лилия и птица послушны Богу всегда и во всём. В этом они учителя. Они, как это приличествует учителям, умеют мастерски точно попадать в то, что, увы, пожалуй, большинство людей упускает и мимо чего промахивается: в безусловность этого “всегда и во всем”. Ведь одного лилия и птица абсолютно не понимают — увы, того, что большинство людей понимает лучше всего: половинчатости. Того, что небольшое непослушание не будет абсолютным непослушанием, этого лилия и птица не могут и не хотят понимать. Того, что маленькое, маленькое непослушание должно на самом деле называться как-то иначе, чем: пренебрежение Богом, — этого лилия и птица не могут и не хотят понимать. Того, что может быть что-то или кто-то ещё, чему или кому можно служить, служа в то же время Богу, и что это не означает: пренебрегать в то же время Богом, — этого лилия и птица не могут и не хотят понимать. В безусловности послушания, в которую лилия и птица столь точно попадают и в которой они проводят свою жизнь, заключена удивительная надёжность и безопасность. И даже, о, глубокомысленные учителя, если бы и возможно было обрести безопасность в чём-то ином, нежели в этой безусловности, то сами условия, от которых зависела бы в таком случае безопасность, представляли бы собой нечто ненадёжное! Так что я, пожалуй, скажу теперь иначе, я не буду восхищаться тем, сколь уверенно и точно они попадают в безусловность послушания “всегда и во всём”, но лучше скажу, что именно безусловность этого “всегда и во всём” даёт им удивительную уверенность, делающую их учителями послушания. Ведь лилия и птица всегда и во всём послушны Богу, они в послушании столь просты и столь возвышенны, что они верят в то, что всё, что бы ни происходило, всегда и во всём происходит по воле Божией, и что у них нет в жизни другого дела, кроме того, чтобы или совершенно послушно творить волю Божию, или совершенно послушно принимать волю Божию в смирении.

Место, в котором лилии предоставлено расти, не просто крайне жалко, но ещё, очевидно, и таково, что её за всю жизнь никто никогда, быть может, не увидит, никто не порадуется ей; её место и окружение — да, я и забыл совсем, что говорю-то о лилии — столь “отчаянно” жалки, что не просто не будет преувеличением, но даже слишком расплывчатым будет сказать: послушная лилия послушно смиряется со своим местом и растёт во всей своей красоте. Мы, люди, или кто-нибудь из нас, сказали бы, пожалуй, на месте лилии: “Это тяжко, это невыносимо — ведь если ты лилия и прекрасен, как лилия, то быть помещённым в такое место, где ты будешь цвести в окружении столь неблагодарном, насколько только возможно, в окружении, которое словно специально придумано для того, чтобы уничтожить всякое впечатление от твоей красоты — нет, это невыносимо; здесь Творец противоречит Сам Себе!”. Вот как, пожалуй, стал бы говорить человек — или мы, люди, — на месте лилии, увядая там от огорчения. Но лилия думает иначе, она думает примерно так: “Я сама не могу выбирать место и условия, в которых я живу, да и не моё это дело; то, что я стою где стою — на то воля Божия”. Так думает лилия, и то, что она действительно так думает — думает, что такова воля Божия — видно по ней: ведь она прекрасна — Соломон во всей славе своей не одевался так, как она. О, если бы лилия с лилией состязались в красоте, этой лилии должен был бы достаться приз: в ней на одну ступень больше красоты — ведь быть красивой, если ты лилия, не составляет никакого искусства, но быть красивой в таких условиях — искусство. В окружении, где всё препятствует этому, в таком окружении в полной мере быть и оставаться самой собой, смеясь над всей силой окружения, нет, не смеясь, — лилия не делает этого, — но пребывая совершенно беззаботной во всей своей красоте! Ведь лилия, невзирая на окружение, пребывает самой собой, потому что она всецело послушна Богу, и поскольку она всецело послушна Богу, постольку она беззаботна — ведь беззаботным может быть только тот, кто всецело послушен Богу, особенно в таких условиях. И поскольку она — впрочем, обратное тоже верно — в полной мере пребывает самой собой и совершенно беззаботна, постольку она прекрасна. Только при всецелом послушании можно с абсолютной точностью попасть в то “место”, где ты должен быть. И когда попадёшь точно в это место, понимаешь, что даже если этим местом оказалась навозная куча, это совершенно не важно. Так и лилия, попадая в место настолько злополучное, насколько только возможно, в место, где в то самое мгновение, когда она должна будет распуститься, её — и она с последней уверенностью знает об этом — её непременно сломают, и её расцвет станет её гибелью, так что кажется, будто она родилась и выросла столь прекрасной лишь для того, чтобы погибнуть, — послушная лилия послушно смиряется с этим, она знает, что такова воля Божия, и она распускается; если бы ты видел её в это мгновение — по ней ничуть невозможно было догадаться о том, что её расцвет одновременно станет её гибелью, столь полно раскрылась она, столь богат и прекрасен был её цвет, и, цветя столь богато и прекрасно, шла она — ведь это было одно лишь мгновение — шла она совершенно послушно навстречу своей гибели. Человек, или мы, люди, стали бы, пожалуй, на месте лилии отчаиваться от мысли о том, что наш расцвет совпадёт с нашей гибелью, и этим своим отчаянием помешали бы самим себе стать тем, чем мы могли бы стать — пусть даже и на одно мгновение. Иначе обстоит дело с лилией; лилия совершенно послушна, и потому эта лилия раскрывала себя во всей своей красоте, осуществляла все свои возможности, не беспокоясь, совершенно не беспокоясь от мысли о том, что она умрёт, как только расцветёт. О, если бы лилия с лилией состязались в красоте, этой лилии должен был бы достаться приз: она ещё более прекрасна оттого, что она столь красива, несмотря на неизбежность гибели в миг её расцвета. И в самом деле, иметь мужество и веру распускаться во всей своей красоте перед лицом неизбежной гибели: на это способно только всецелое послушание. Человек, как говорится, хочет ускользнуть от неизбежной смерти, ведь он не реализовал свои возможности, — хотя ему и было позволено реализовать их, пусть даже время жизни, отведённое ему, было совсем коротким. “К чему мне это время?” — сказал бы человек, или: “Зачем мне оно?”, или: “Чему это может помочь?”, — сказал бы он и тем самым не осуществил бы все свои возможности, но заслуживал бы лишь того, чтобы в следующее мгновение сгинуть искалеченным и некрасивым. Только всецелое послушание может с абсолютной точностью попадать в “мгновение”, только всецелое послушание может воспользоваться мгновением, абсолютно не заботясь о следующем мгновении.

Что же касается птицы, то приходит мгновение, когда она должна улетать, и птица ясно понимает всё так, как есть — понимает, что, улетая, она оставляет всё ей знакомое, и неизвестно, что её ожидает; тем не менее послушная птица мгновенно отправляется в путь: в простоте, благодаря всецелому послушанию, она знает лишь одно, но знает несомненно — что именно теперь для этого настало мгновение. Когда птица встречается с неприветливостью этой жизни, когда на неё сваливаются неприятности и невзгоды, когда она каждое утро находит своё гнездо сломанным: послушная птица вновь принимается за работу с той же охотой и старанием, как и в первый раз; в простоте, благодаря всецелому послушанию, она знает лишь одно, но знает несомненно, — что это её работа, что именно она должна это делать. — Когда птице случается столкнуться со злобой этого мира, когда маленькой певчей птице, которая поёт во славу Божию, приходится смиряться с тем, что шаловливый ребёнок развлекается, передразнивая её и стремясь тем самым, насколько возможно, нарушить торжественность её пения; или когда одинокая птица находит себе любимое место, любимую ветвь, на которой она особенно любит сидеть, лелея, быть может, переполняющие её драгоценные воспоминания — и вот появляется человек, который находит радость в том, чтобы — бросив в неё камень или как-то иначе — согнать её с этого места, человек, который, увы, столь же неутомим в делании злого, сколь птица, которую он прогоняет и отпугивает, неутомима в своих попытках вернуться к тому, что она любит, вернуться на старое место: послушная птица смиряется абсолютно со всем; благодаря всецелому послушанию она знает лишь одно, но знает несомненно — что всё это не касается её на самом деле, что всё это касается её лишь фигурально, или вернее — что её во всём этом касается — но касается непреложно — лишь то, чтобы в совершенном послушании Богу смириться с этим.

Таковы лилия и птица, у которых мы должны учиться. Поэтому ты не должен говорить: “Лилии и птице легко быть послушными, они ведь не могут ничего другого, или они не могут иначе; служить при этом примером послушания — значит из необходимости делать добродетель”. Ты не должен так говорить, ты вообще не должен ничего говорить, ты должен молчать и слушаться, ведь если лилия и птица и в самом деле делают из необходимости добродетель, то может быть и тебе удастся сделать из необходимости добродетель. Ведь и ты подвержен необходимости; и Божия воля совершается неизбежно, — так стремись же сделать добродетель из необходимости, во всецелом послушании исполняя волю Божию. Воля Божия совершается неизбежно — так старайся делать добродетель из необходимости, во всецелом послушании смиряясь пред волей Божией: в послушании настолько всецелом, чтобы в отношении исполнения воли Божией и смирения перед ней ты поистине мог о себе сказать: я не могу ничего другого, я не могу иначе.

Вот к чему тебе следует стремиться; и теперь тебе нужно поразмыслить над тем, почему по сравнению с лилией и птицей человеку действительно труднее быть абсолютно послушным, и над тем, что, опять же для человека, существует опасность, которая, скажу весьма сухо, сопряжена с тем, что способно облегчить ему эту задачу: опасность упустить долготерпение Божие. Ведь если ты когда-либо действительно всерьёз рассматривал свою жизнь или рассматривал человеческую жизнь, человеческий мир, который столь отличается от мира природы, где всё — абсолютное послушание, если ты когда-либо производил такое рассмотрение и если ты чувствовал тогда ещё что-то, кроме содрогания, то ты чувствовал, сколь справедливо Бог называет Себя “Богом долготерпеливым”, ведь Он — Бог, говорящий: или-или, что означает: или люби Меня, или ненавидь Меня; или держись Меня, или пренебрегай Мною — Он имеет долготерпение сносить тебя, и меня, и всех нас! Если бы Бог был обычным человеком, что было бы тогда? Тогда Он — возьмём, к примеру, меня — уже давным-давно устал бы от меня, устал бы иметь со мной дело и был бы раздосадован мною, и сказал бы с безмерно большим на то правом, нежели говорящие так родители-люди: “Этот ребёнок одновременно гадкий, болезненный, тупой и непонятливый, если и есть в нём хоть что-то хорошее, то уж больно много в нём плохого — ни один человек не способен это выдержать!”. Да, выдержать это не способен ни один человек; на это способен только долготерпеливый Бог.

А теперь подумай о том, сколь бесчисленно количество живущих на свете людей! Мы, люди, говорим, что быть учителем младших классов — это работа, требующая терпения; какое же терпение имеет Бог, способный быть учителем всего бесчисленного множества людей! И бесконечно большее терпение требуется Ему ещё и оттого, что там, где Бог — учитель, все дети в большей или меньшей мере страдают воображением, будто они — большие взрослые люди, воображением, от которого лилия и птица совершенно свободны, — почему, пожалуй, им так легко и удаётся быть послушными всегда и во всём. “Не хватает только, — скажет учитель-человек, — не хватает только, чтобы дети воображали себя взрослыми людьми: так можно совсем потерять терпение и отчаяться, ни один человек не способен это выдержать!”. Да, выдержать это не способен ни один человек; на это способен только долготерпеливый Бог. И Он прекрасно знает, что Он говорит. Он называет Себя так не по настроению; нет, Он не меняется в настроении, ведь это — нетерпение. Он от вечности знает это и знает из ежедневного опыта на протяжении тысяч и тысяч лет, Он от вечности знает, что доколе будет существовать всё земное, и в нём — человеческий род, Ему придётся быть Богом долготерпеливым, ведь иначе никак невозможно выдержать человеческое непослушание. По отношению к лилии и птице Он по-отечески является Творцом и Сохранителем, и только по отношению к человеку Он — Бог долготерпеливый. Это поистине утешение, необходимейшее и невыразимое утешение, когда и Писание говорит, что Бог есть Бог долготерпеливый — и “Бог Утешитель”; но в то же время это страшно серьёзные слова, говорящие, что человеческое непослушание повинно в том, что Бог есть Бог долготерпеливый, страшно серьёзные слова, говорящие, что человеку не просто так уделяется долготерпение. Человек открыл у Бога свойство, которого не знают лилия и птица, всегда и во всём послушные Богу; или Бог настолько любит человека, что с доверием открыл ему, что у Него есть это свойство, что Он — Бог долготерпеливый. И притом это свойство в известном смысле отвечает — о, страшная ответственность! — человеческому непослушанию в известном смысле отвечает долготерпение Божие. Это утешение, но оно сопряжено со страшной ответственностью. Человеку доверено знать, что даже если все люди отвернутся от него, даже если он и сам близок к тому, чтобы отвернуться от себя самого, всё равно Бог есть Бог долготерпеливый. Это неоценимое богатство. О, лишь по праву употреби его, помни, что это сбережения; для Бога на небесах по праву употреби это богатство, или оно низвергнет тебя в ещё большую беду, превратится в свою противоположность и будет уже не утешением, но станет для тебя страшнейшим из всех обвинений. Ведь тебе кажутся слишком жестокими слова — которые, впрочем, не более жестоки, чем правда — что не держаться всегда и во всём Бога “сразу же” означает пренебрегать Им: быть может, тогда не слишком жестокими для тебя будут слова о том, что пользоваться долготерпением Божиим всуе значит пренебрегать Богом!

Так что, воспользовавшись указанием Евангелия, позаботься о том, чтобы научиться послушанию у лилии и птицы. Да не отступишь ты в ужасе, да не отчаешься, когда сравнишь свою жизнь с жизнью этих учителей! Здесь не из-за чего отчаиваться, ведь ты же должен учиться у них; и Евангелие сначала утешает тебя, говоря, что Бог есть Бог долготерпеливый, а затем добавляет: ты должен учиться у лилии и птицы, учиться быть совершенно послушным, как лилия и птица, учиться не служить двум господам, ведь никто не может служить двум господам, а может или … или.

Но если ты смог стать совершенно послушным, как лилия и птица, то ты научился тому, чему ты должен был научиться, и ты научился этому у лилии и птицы (и если ты вполне научился этому, ты стал столь совершеннее их, что лилия и птица из учителей становятся образом), ты научился служить только одному Господу, любить Его и держаться Его всегда и во всём. И тогда то, о чём ты просишь, когда молишься Богу: Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, — что, конечно, и так всегда исполняется, — будет исполняться и тобою; ведь при всецелом послушании твоя воля едина с волей Божией, так что воля Божия, какова она на небесах, исполняется тобою на земле. И тогда будет услышано твоё прошение, когда ты молишься: Не введи нас во искушение; ведь если ты всецело послушен Богу, то в тебе нет ничего двусмысленного, а если в тебе нет ничего двусмысленного, тогда ты весь совершенно прост перед Богом. Здесь присутствует простота — простота, которую вся дьявольская хитрость и все сети искушений бессильны уловить или застать врасплох. Ведь что сатана зорко выслеживает как свою добычу, — но чего никогда не бывает у лилии и птицы; во что метят все искушения, — но чего никогда не бывает у лилии и птицы, — это двусмысленность. Где есть нечто двусмысленное, там есть искушение, и там всегда смеётся тот, кто сильнее. Но там, где есть нечто двусмысленное, в основе этого всегда так или иначе лежит непослушание; именно поэтому у лилии и птицы отсутствует какая бы то ни было двусмысленность — ведь у них в основе всего глубоко и твёрдо заложено всецелое послушание; и именно в силу того, что у лилии и птицы отсутствует какая бы то ни было двусмысленность, их невозможно ввести в искушение. Сатана бессилен там, где нет ничего двусмысленного, искушение бессильно там, где нет ничего двусмысленного, как бессилен птицелов со всеми своими силками, когда нет ни одной птицы; но там, где есть хоть самый-самый малый проблеск двусмысленности, там сатана силён и искушение находчиво; и он зорок — он, кто есть зло, чья ловушка зовётся искушением, а добыча — душа человеческая. Сам он на самом деле ничем не соблазнителен, но никакая, никакая двусмысленность не может от него утаиться; и он найдёт её, и с ним придёт искушение. Но человек, который с совершенным послушанием укрывается в Боге, он в совершенной безопасности; из своего надёжного укрытия он может видеть диавола, но диавол не может его видеть. Из своего надёжного укрытия; ведь насколько зорок диавол в отношении двусмысленности, настолько же он оказывается слеп, столкнувшись с простотой, — он оказывается слеп или поражаем слепотою. И всё же не без содрогания взирает на диавола тот, кто совершенно послушен; он видит его мерцающий взор, который как будто насквозь проницает и землю, и море, и глубочайшие тайны сердца, и который действительно это может — и вот, с этим взором, он слеп! Но если он, расставляющий сети искушений, если он слеп по отношению к тебе, укрывшемуся с совершенным послушанием в Боге, значит, для тебя не существует никакого искушения; Бог не искушает никого9. А значит, услышана твоя молитва: Не введи нас во искушение, то есть: да не осмелюсь я никогда из-за непослушания оказаться вне своего укрытия; а если я всё же оказываюсь непослушен, не прогоняй меня сразу же из моего укрытия, вне которого я мгновенно впаду в искушение. И если ты благодаря совершенному послушанию остаёшься в своём укрытии, ты будешь и избавлен от лукавого.

Никто не может служить двум господам, он будет или любить одного и ненавидеть другого, или держаться одного и пренебрегать другим; не можете служить Богу и маммоне, Богу и миру, Богу и злу. Значит, есть две силы: Бог и мир, Бог и зло; и причина, по которой человек может служить только одному господину, состоит, очевидно, в том, что эти две силы, даже если одна из них бесконечно сильнее, борются друг с другом не на жизнь, а на смерть. Эта борьба представляет собой огромную опасность для человека и именно для человека, — лилия и птица в их совершенном послушании, равно как и в их счастливой невинности, избавлены от этой опасности; ведь не за них борются Бог и мир, Бог и зло. Именно огромная опасность, состоящая в том, что человек поставлен между двумя громадными силами и ему предоставлено выбирать между ними, — эта огромная опасность и есть причина того, что человек может или любить, или ненавидеть, что не любить — значит ненавидеть; ведь эти две силы столь враждебны одна другой, что малейшее уклонение в сторону одной из этих сил становится полной противоположностью по отношению к другой. Когда человек забывает о той огромной опасности, в которой он находится, об опасности, заметим, такого рода, что в действительности нет удобной середины между тем, чтобы видеть эту опасность, и тем, чтобы о ней забыть; когда человек забывает, что он в огромной опасности, когда он полагает, будто он вовсе не в опасности, и когда он даже говорит: мир и безопасность, — слова Евангелия могут показаться ему нелепым преувеличением. Увы, но это лишь оттого, что он утонул в опасности, что он заблудился, что он понятия не имеет ни о любви, которой Бог любит его, ни о силе и коварстве зла, ни о своём собственном бессилии. И человек с самого начала слишком ребячлив для того, чтобы быть способным и хотеть понимать Евангелие; Евангельское слово об или … или кажется ему нелепым преувеличением; то, что опасность настолько велика, что необходимо полное послушание, что в основе требования полного послушания лежит любовь — это не укладывается у него в голове.

Что же тогда делает Евангелие? Евангелие, мудрый воспитатель, не вступает с человеком в борьбу мыслей и слов с тем, чтобы доказать ему, что это действительно так; Евангелие прекрасно знает, что невозможно, чтобы человек сначала понял, что всё так и есть, как оно говорит, а потом уже принимал бы решение быть всецело послушным, — но, наоборот, только при всецелом послушании человек приходит к пониманию того, что всё так и есть, как говорит Евангелие. Поэтому Евангелие употребляет власть и говорит: ты должен. Но в то же мгновение оно смягчается, так что оно способно тронуть и самого чёрствого человека; оно словно берёт тебя за руку — так, как любящий отец берёт за руку своего ребёнка — и говорит: “Давай пойдём к лилии и птице”. И уже у лилии и птицы продолжает: “Понаблюдай за лилией и птицей, самозабвенно отдайся этому; разве не трогает тебя то, что ты видишь?”. Когда же торжественное безмолвие, царящее у лилии и птицы, глубоко тронет тебя, Евангелие продолжает своё разъяснение и говорит: “Но почему это безмолвие столь торжественно? Потому что оно выражает всецелое послушание, когда всё занято только служением единому Господу, обращено только к Единому в готовности служить, единое в совершенном единении, в едином великом богослужении — так будь же охвачен этой великой мыслью, ведь всё это только одна единая мысль, и научись у лилии и птицы”. Но не забудь, ты должен учиться у лилии и птицы, ты должен стать совершенно послушен, как лилия и птица. Подумай, ведь именно этот человеческий грех — нежелание служить одному только Господу или желание служить какому-то другому господину, или желание служить двум и даже большему количеству господ — нарушил всю красоту мира, и если прежде всё было хорошо весьма, грех человека внёс разлад в единый прежде мир; подумай — ведь всякий грех есть непослушание и всякое непослушание — грех.

III.

Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы — не заботясь о завтрашнем дне. Посмотрите на траву полевую — которая сегодня есть.

Сделай это и научись:

Радости.

Давайте же рассмотрим лилию и птицу, этих радостных учителей. “Радостных учителей”, — но ты ведь знаешь, что радость способна передаваться, так что никто не научит радости лучше, чем тот, кто сам радостен. Учителю радости не нужно делать ничего кроме того, чтобы самому радоваться или быть радостью; сколь бы усердно ни старался он передать радость — если сам он не радостен, его урок неполноценен. Итак, нет ничего легче, чем учить радости — ах, для этого нужно лишь всегда на самом деле радоваться. Но это “ах”, ах, оно свидетельствует о том, что это всё же не так уж легко — то есть не так уж легко всегда радоваться; ведь если ты всегда радуешься, легко и учить радости: что может быть очевиднее этого.

Но там, у лилии и птицы, или там, где лилия и птица учат радости, всегда — радость. И никогда лилия и птица не приходят в затруднение, как это порой случается с учителем-человеком, у которого то, что он преподаёт, написано на бумаге или стоит на полке в библиотеке, короче, находится где-то в другом месте и не всегда у него с собой; нет, там, где лилия и птица учат радости, там всегда есть радость — ведь она в самих лилии и птице. Какая радость, когда светает и птица просыпается ранним утром для радости дня; какая радость, хотя и другого тона, когда вечереет и птица радостно торопится в своё гнездо; и какая радость — долгий летний день. Какая радость, когда птица — которая не просто, как радостный работник, поёт за своей работой, но чья работа и есть собственно: петь — радостно начинает свою песню; какая новая радость, когда начинают петь и её соседи, и когда спевается этот образовавшийся хор — какая радость; и когда, наконец, этот хор морем звуков наполняет лес и дол и ему вторят эхом небо и земля, — морем звуков, в котором тот, с кого начиналось это пение, теперь резвится вне себя от радости: какая радость, какая радость! И так всю птичью жизнь напролёт; повсюду и всегда есть что-то и достаточно того, чему можно радоваться; птица не теряет ни единого мгновения, но она сочла бы потерянным всякое мгновение, когда она не радовалась бы. — Какая радость, когда выпадает роса и освежает лилию, и лилия, прохлаждаясь, отдыхает; какая радость, когда умывшуюся лилию нежно сушат первые солнечные лучи; и какая радость — долгий летний день. О, рассмотри же их, рассмотри — лилию и рассмотри — птицу; и теперь посмотри на них вместе! Какая радость, когда птица находит кров у лилии, где у неё гнездо, и как ей там неописуемо уютно, когда она проводит время, шутя и дурачась с лилией! Какая радость, когда птица сверху, с высокой ветки, или — ещё выше, из-под самых небес блаженно следит взором за гнездом и за лилией, которая, улыбаясь, смотрит вверх на неё! Дивная, счастливая жизнь, столь богатая радостью! Или, может быть, радость меньше оттого, что — если скрупулезно разобраться — то, чему они так радуются, мало и незначительно. Нет, такое мелочное понимание — это ведь полное непонимание, увы, в высшей степени печальное и прискорбное непонимание; ведь именно то, что малое делает их столь радостными, свидетельствует о том, что они сами — радость и сама радость. Разве не так? — ведь если то, чему некто радуется, сущий пустяк, и всё же он поистине рад несказанно, то это лучше всего доказывает, что он сам радость и что он — сама радость. Таковы как раз лилия и птица, эти радостные учителя радости, ведь они только потому всегда абсолютно радостны, что они — сама радость. Ведь того, кто радуется не всегда, но чья радость зависит от тех или иных условий, не назовёшь самой радостью, его радость принадлежит условиям, в отличие от радости лилии и птицы. Но тот, кто — сама радость, тот всегда абсолютно радостен; и наоборот, кто всегда абсолютно радостен, тот — сама радость. О, у нас, людей, масса условий, от которых зависит наша радость, множество трудностей и забот — даже если к тому будут все условия, мы, возможно, всё равно не будем абсолютно радостны. Но не правда ли, о вы, глубокомысленные учителя радости, что по-другому и быть не может, ведь с помощью пусть даже и всех необходимых условий можно обрести радость лишь более или менее относительную — ведь условия и эта относительность соответствуют друг другу. Нет, абсолютно радостным пребывает только тот, кто — сама радость, и только тот — сама радость, кто абсолютно радостен.

Но нельзя ли совсем кратко указать, чему именно учат лилия и птица, когда учат радости, то есть каково содержание этих уроков радости; нельзя ли совсем кратко изложить решающие для этих уроков мысли? Да, это нетрудно сделать; ведь в том, в чём лилия и птица столь просты, в том они, конечно, не бездумны. Так что это нетрудно; не будем только забывать, что ответ уже содержится в том, что само кажется необычайным сокращением: в том, что лилия и птица сами есть то, что они преподают, сами выражают то, учителями чего они являются. Это — отличная от непосредственной и первой оригинальности тем, что лилия и птица в самом строгом смысле из первых рук получают то, что они преподают, — приобретённая оригинальность. И эта приобретённая оригинальность у лилии и птицы, это опять же — простота; ведь когда преподавание просто, оно не так сильно зависит от того, изложение чего потребовало бы обычных и повседневных выражений или же высокопарных и учёных, — нет, оно просто состоит в том, что учитель сам есть то, что он преподаёт. И так обстоит дело с лилией и птицей. А учат они — и это опять же выражается их жизнью, — кратко говоря, следующему: есть только сегодня, — и на это есть падает бесконечное смысловое ударение, — и не нужно, совершенно не нужно никак заботиться о том, что будет завтра или в любой следующий день. Это не легкомысленность, якобы свойственная лилии и птице, это радость, которую приносят молчание и послушание. Ведь если ты молчишь в том торжественном безмолвии, какое царит в природе, завтрашний день не существует; и если ты послушен, как послушно творение, то завтрашний день не существует, злосчастный день, изобретение болтливости и непослушания. Но если на почве молчания и послушания завтрашний день не существует, то в молчании и послушании только сегодня есть — а значит, есть та радость, какая есть в лилии и птице.

Что такое радость или — быть радостным? Быть радостным значит поистине самому быть присутствующим; а это значит быть самим собой поистине присутствующим, это и есть — “сегодня”, это и есть — быть сегодня, поистине быть сегодня. И в той мере, в какой ты действительно есть сегодня, в той мере, в какой ты являешься самим собой полностью присутствующим в пребывании сегодня, в той мере злополучный завтрашний день не существует для тебя. Радость — это настоящее время, и сюда падает всё смысловое ударение: настоящее время. Поскольку Бог блажен, Он как Вечный говорит: сегодня, Он как Вечный и Бесконечный является Самим Собой присутствующим в пребывании сегодня.