– Отец Георгий, давайте начнем по порядку. Где вы родились, кто ваши родители?

– Я из города Киева, улица Фундуклеевская, дом 24, квартира 16. Потом она стала улицей Ленина, а теперь – Богдана Хмельницкого. Это примерно полдороги от киевского Оперного театра к Крещатику. Там я родился и жил до девяти лет. Папа – инженер-экономист, мама – библиотекарь.

Потом война и эвакуация – сначала в Харьков, затем в Казахстан, а после в Узбекистан. В 48-м году мы вернулись, в Киеве прописка ограничена: «Где вы были? Надо было возвращаться, как только освободили Киев». Квартира, где мы жили, занята.

Мы уехали в Курск, где я и закончил школу. Поступил на иняз, сначала в Курске, а потом перевелся в Москву в пединститут имени Ленина. А когда меня оттуда выгнали, я отправился в Санкт-Петербург и закончил второй Ленинградский институт иностранных языков.

– Почему выгнали?

– Я сказал, что политэкономия не нужна и ее нужно из учебного плана удалить. А как раз тогда товарищ Брежнев сказал, что экономика должна быть экономной. Это сочли криминалом, и декан решил мне по всем предметам ставить двойки.

Я ушел, сказал, что мне не нравится учиться в институте, где декан рассказывает преподавателям, какие оценки мне нужно ставить по английскому языку, если он сам преподаватель педагогики.

– Какой была студенческая жизнь в Москве и Ленинграде в те годы, она отличалась?

– И там, и здесь устраивались антисоветские общества, группы. И меня везде в них привлекали, как будто на носу было написано, что я плохой. Но я всегда спрашивал этих ребят, что они собираются строить вместо Советского Союза? А они говорили, что нужен хороший коммунизм с человеческим лицом, например, по югославскому типу. Я им цитировал Ленина, что черная собака, белая собака, рыжая собака – всё равно собака: «спасибо, я, ребята, коммунизм строить не буду».

А когда я в Ленинград только поступал, я крестился в церкви Смоленской иконы Божьей Матери, мне тогда было 23 года. И гордо везде ходил с крестиком.

– Как вам это в голову пришло?

– Понятия не имею, все мои родные были уверены, что я свихнулся. Твердо говорили, что лечить надо.

Отец к тому времени умер, это мама говорила, но больше тетка, папина сестра, и ее муж. Очень хорошие люди, я до сих пор их с огромной благодарностью вспоминаю.

– Где же вы стали работать, раз с распределением не вышло?

– Я поехал в Крым, в Ялту, работать в экскурсионном бюро. Меня приняли на работу – что-то вроде стажерской практики в Крымских горах. Я очень любил ходить, поэтому занимался пешеходными прогулками по 5-6 дней. Желающих немного, конкурентов нет. Пока мы там ходили, я в одном месте сказал, что здесь был монастырь, в другом.

– А откуда вы это узнали?

– Я ведь одновременно там читал и пел в церкви. В Ялте тогда было две церкви, одна – собор Александра Невского в центре, а другая на дальней окраине, недалеко от дома-музея Чехова. Там была так называемая Греческая церковь Феодора Тирона.

При этой церкви была маленькая монашеская община, и две монашки, древние бабуси, еще помнили те старые дореволюционные времена. Одна из них была сестрой секретаря Марии Павловны Чеховой. Мария Павловна была директором дома-музея, а у нее была секретарь-гречанка – сестра монахини. При мне в Ялту прилетал Микоян Анастас Иванович, вручал Марье Павловне Чеховой орден трудового красного знамени.

Пока Марья Павловна была жива, в доме-музее висели иконы. И многие спрашивали: «Ведь Чехов был атеистом, почему иконы?» Марья Павловна говорила: «Мы только пыль сметаем, а всё оставляем так, как было при Антоне Павловиче». Она умерла и в завещании написала, наверное, под влиянием секретаря, чтобы ее отпевал настоятель этой церкви Феодора Тирона, где я был чтецом, протоиерей Алексий. Высокий, худой, с прокуренными усами, с желтыми пальцами.

Пришли к отцу Алексию, разговор был при мне: будешь отпевать. Он говорит: «Зачем? У меня своих грехов хватает. Она жила тут рядом, я ее ни разу в церкви не видел, я буду отпевать, значит, я на себя возьму все ее грехи. Зачем мне это нужно?»

Побежали в горком партии, секретарь горисполкома приехал к отцу Алексию: «Отпевай!» Он: «Меня уже дважды сажали, можете посадить в третий раз, не буду». Горком партии и горисполком звонят архиепископу Симферопольскому и Крымскому, Луке Войно-Ясенецкому. Лука присылает телеграмму отцу Алексию. Алексий говорит: «Тогда буду. Грех на епископе, а не на мне».

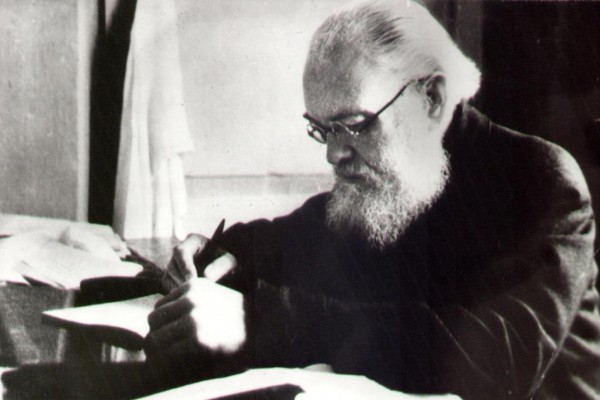

Святитель Лука Войно-Ясенецкий

– Вы застали святителя Луку в живых?

– Я его видел, когда праздновали его 80-летие, он был абсолютно слепой. Он рассказывал о своей жизни, вся его проповедь была просто рассказом. Очень обрадовался, когда я ему сказал, что я из Курска: «И я, – говорит, – из Курска». – «Да нет, владыка, вы из Фатежа». – «Как, ты знаешь Фатеж! Я там был земским врачом». – «Да, я знаю, мне рассказывали».

Так вот, когда мои рассказы во время одной из экскурсий были приняты на заметку, и когда мы вернулись, меня выгнали из этого бюро. Через кого-то узнали, а может, и я не очень это скрывал, что я был чтецом и псаломщиком в церкви.

Меня вызвали в горком комсомола, почти час со мной беседовали, потом сказали, что за меня будут бороться. То есть лишили прописки в Ялте. Пришел участковый: в 24 часа выматывайся. В горкоме знали мой адрес, ну я и вымотался.

– Куда?

– В город Балашов. Он одно время был областным, Никита Сергеевич дробил области: часть Саратовской, часть Тамбовской, часть еще какой-то – и создали Балашовскую область.

В каждой области должен быть вуз. И в Балашове какой-то техникум преобразовали в пединститут. Там в прямом смысле иняза не было, был филфак широкого профиля. Выпускали преподавателей русского языка, литературы и иностранного языка. Преподавателей нет, меня приняли на работу ассистентом. Поработал, через 2-3 года поступил в аспирантуру в Москву, защитил диссертацию. Вернулся туда же в Балашов, но мне сказали, что им кандидаты не нужны и, наверное, этот филфак широкого профиля превратят в узкий профиль.

Я перебрался в Рязань по конкурсу. Там был такой радиотехнический институт, о нем есть повесть Солженицына «Для пользы дела». А в этом институте было полдюжины евреев, которые решили построить хорошую правильную советскую власть. Им нужно было написать свою программу и устав, с этого ведь должна начинаться организация – с программы и устава. Я им говорю: «Ребята, до программы и до устава нужно написать ксиву, что вы будете говорить за столом следователя».

Кстати, еще из Ялты меня таскали в Ленинград по делу антисоветской группы. Был такой Борька Вайль, после отсидки его выпустили, он эмигрировал в Данию, в Дании и умер. Мы с Борькой были приятелями и переписывались. Письма все гэбухой прочитывались. Меня в Ялте вызвали в КГБ, сказали, что меня вызывают в Ленинград, на Литейный, все расходы будут оплачены.

Три дня меня допрашивали там со строгостью, выпускали в коридор, когда я что-то говорил не так. Коридор чуть больше этой кухни, стула нет. Прислонюсь к стеночке, постою. Пару раз садился на пол, но у них, наверное, был глазок. Выходит из соседней комнаты капитан: «Встаньте, здесь сидеть нельзя». Я говорю: «Дайте стул». – «А вы скажите правду». – «Так я и говорю правду».

Три дня читают мои письма Борьке, Борькины письма мне. «Он у вас просил печатную машинку». – «Не помню». – «Он вас привлекал в свою организацию?» – а организация была не его, опять говорю: «Не помню». – «Ну как же, они все сознались, они уже не дают ложных показаний и не отпираются». Потом была очная ставка. Следователь спрашивает Борьку: «Говорил?» – «Говорил». Ко мне – «Не помню».

Когда это кончилось, деньги мне действительно заплатили за поезд из Ялты до Петербурга и обратно, но когда я туда приходил, меня впускали через пятый или шестой подъезд, а тут следователь меня повел через главный холл, мимо колонн. И говорит: «Вы знаете, в первые годы советской власти у нас не было возможности возить свидетелей из Крыма в Ленинград и оплачивать дорогу. Мы судили судом революционной совести, нам было предоставлено такое право. И если бы сегодня я судил судом революционной совести, я бы Бориса Вайля выпустил, а вас расстрелял. А мне приходится давать вам деньги на обратную дорогу. Вы ведь закоренелый антисоветчик».

Я говорю: «Так у нас же судят не за убеждения, а за действия. Вы можете быть абсолютно уверенным, что до конца своей жизни я ни в какую антисоветскую организацию не вступлю». – «Да, но вы знали о существовании антисоветской организации и обязаны были донести». – «Я вам тоже обещаю, что доносчиком никогда не буду». – «Это уже криминал, вы сейчас несколько раз сказали, в протоколах написали, что знали о существовании организации. И если в другой раз вас будут привлекать в какую-то организацию, а вы не сообщите, это уже будет уголовная ответственность». Попрощались, помахали ручкой.

Ну и вот, когда я в Рязани работал, там тоже эти мальчики чего-то организовали. Мне в пединституте один раз объявили выговор, я не пришел на какое-то заседание. Я сунулся к проректору, он говорит: «Уходи лучше сам, иначе снимем с работы».

Я ушел в Кострому в 1971-м по конкурсу, тогда в «Учительской газете» печатались объявления о конкурсе, а в Костроме было пять вузов, и ни одного кандидата по иностранным языкам. А тут я уже кандидат, жена тоже на подходе к защите. Вот с тех пор с перерывами я там и работаю, в Костроме.

– А жениться вы когда успели?

– Сразу после вызова в Ленинград на обратном пути я решил, что если мне даны денежки, я могу поехать и навестить очень хорошую девочку, которая ко мне приезжала в Ялту просто так отдохнуть. Мы вместе учились в пединституте имени Ленина в Москве, были в параллельных группах, она была секретарем комсомольской организации, ходила в красной кофте со значком Ленина возле сердца. Может быть, я пару раз сказал что-то обидное о красной кофте и о значке, и так мы познакомились.

Она была из Черновиц, поэтому, когда мы поженились, я в Черновцы ездил каждое лето. Старший сын в Черновцах был рожден, с меня черновицкие интеллигенты брали честное слово, что в будущем году я буду говорить по-немецки.

Черновцы до Первой мировой войны были частью Австро-Венгрии, и местная интеллигенция училась в Венском университете, они говорили на образцовом немецком, а у меня немецкий был вторым языком, и на нем шпрехать было очень стыдно в присутствии людей, которые воспитаны на Гете и Шиллере.

– Ничего себе, в Черновцах, оказывается, такая интеллигенция была…

– Из них девять десятых отправили в Сибирь, когда их советская власть освободила от Румынии. И жена мне рассказывала, как она была стрижерой, что-то вроде румынских пионеров. Сидела на эстраде и вышивала кошелек королю Михаю, который тогда был мальчиком, и все школьники младших классов должны были любить Михая и что-то ему дарить.

– А как вы стали священником?

– Я же крестился, еще когда учился в Лениграде, и у меня уже была та же идиотская позиция идти до конца. Я сел на троллейбус и поехал на Обводный канал, где находится Санкт-Петербургская духовная семинария и академия. Меня вахтер спросил, кого мне надо. Я сказал – ректора или инспектора. Меня провели к инспектору, это был профессор Лев Парийский, когда-то он был в Москве референтом патриарха Алексия Симанского.

Он со мной побеседовал, спросил, кто меня крестил. Я сказал, что митрофорный протоиерей Владимир Смирнов. «А где сейчас отец Владимир?». – «Сейчас он в больнице, я у его постели дежурил, потому что он не встает, у него сердечный приступ, за ним нужно утки выносить». – «Да, правда, вы не обманываете, отец Владимир в больнице. А где учитесь?»

Я сказал, что в институте иностранных языков, на английском. Он мне дал какую-то книжку на английском, чтобы я почитал. И я почитал, перевел. «Да, язык вы плохо знаете, студенты нашей семинарии переводят лучше, но государство потратило на вас такие большие деньги, вы ведь должны государству вернуть, поэтому мы вас принять в семинарию не сможем. Вы должны поехать на работу, три года отработать, потом мы вас примем».

После того, как отработал уже в Балашове, я поехал в Саратов, в Саратове была семинария, а инспектором там был Антоний (Мельников), будущий митрополит Минский. Он сказал, что семинарию закроют, она на ладан дышит, и вряд ли стоит у меня документы брать.

Потом я поехал в Московскую духовную семинарию, мне там тоже что-то сказали. Потом я больше двадцати лет ходил по разным епископам, потому что семинарий не осталось – Москва, Петербург, Одесса – всё. Я ходил по епископам, просил, чтобы меня взяли на любое послушание – сторожем, дворником, алтарником, чтецом, певцом.

Меня спрашивали: «Господи воззвах глас третий» – я пою. «Да, знаете, время сейчас трудное, и советская власть, и коммунистическая партия не заинтересована в распространении религии, а у вас высшее образование. Знаете, ведь служить Богу можно на любом месте и в любой должности. Вы преподаватель, ну и будьте добросовестным преподавателем, этим вы и будете служить Богу». И так до 1978 года.

– И какой же епископ в итоге вас рукоположил?

– Я мог бы перечислить 20 или больше епископов, к которым я каждое лето ездил. А потом я нашел епископа Германа (Тимофеева), который был тогда Виленским и Литовским. Он сказал: «Давайте я вас возьму на любую должность, у нас в Прибалтике всё полегче. И через год они забудут, что вы кандидат, доцент».

А я к тому времени докторскую накалякал – «Святоотеческое учение о языке». Она у меня уже была подана к защите и были публикации. Мне предлагали ее защищать в Московском университете и в Ленинградском институте языкознания. А через несколько месяцев перед Пасхой епископа Германа мгновенно переводят в Тулу, а из Тулы епископа Викторина в Вильнюс.

Но епископ Викторин меня быстренько турнул из Вильнюса. Я там числился архивариусом, а он сказал, что епархия бедная, какие тут архивариусы. Потом он мне объяснил, что в первый же день ему позвонил уполномоченный по делам религии и спросил, что я здесь делаю, велел меня отправить. Я его поблагодарил за откровенность, а он мне дал совет: «Вы поищите молодых и энергичных, может, они вас рукоположат». Но я-то знаю архиереев только по календарю, а там не написано, кто молодой и энергичный.

Потом епископ Герман позвонил из Тулы и пригласил к себе на ту же должность архивариуса. Я прожил в Туле год. Мне поручили разбирать епархиальный архив, личные дела священников. А потом вызвал епископ Герман и сказал: «Здесь рукоположение невозможно, уезжайте». Дал 300 рублей на дорогу. Я уехал. Написал в одно место, в другое, третье. По совету того же Германа. Отовсюду – нет.

Александр Мень мне посоветовал: «А ты напиши в Саратов Пимену». Я написал, архиепископ Пимен мне предложил приехать. Я приехал, он меня посадил на должность вроде секретаря-машинистки.

– Не скучно было секретарем-то молодому мужчине?

– Архиепископ Пимен переписывался со всем миром, а два раза в год – на Пасху и на Рождество – нужно было напечатать 600-700 писем на иностранных языках. У него не было человека, который мог бы по-английски, по-немецки, по-французски. Надо было отправлять поздравления в Голландию, Бельгию, в Африку – в Сьерра-Леоне, в Японию, моя обязанность была эти письма печатать.

Потом архиепископ Пимен ко мне пришел и сказал: «Я два раза говорил с уполномоченным, он не разрешает вас рукополагать ни на какую должность. Письма можете печатать еще 10 лет, а в Церкви служить не будете».

Я приехал в Москву к Ведерниковым, а мне жена Анатолия Васильевича, Елена Яковлевна говорит: «Юрочка, мне рассказывали, что в ОВЦС сейчас есть такой архиепископ Хризостом, который, мне сказали, даже евреев рукополагает. Пойдите к нему». Мне посоветовали прийти утром пораньше, чтобы подойти к нему под благословение, когда он приедет на работу.

Я пришел, на входе швейцар спрашивает: «Вам кого? Архиерей занят, у него японская делегация». – «Ну, попросите келейника или секретаря доложить». Я сел на табурете напротив этого охранника и просидел, не вставая, часов восемь. Хорошо, утром кофе не напился, можно было в туалет не бегать. Проплыл мимо митрополит Ювеналий, кто-то еще два раза меня спросил, чего я тут сижу.

Часов в пять вечера пришел архиепископ Хризостом: «Вы чего тут сидите, кто вы такой?» – «На прием к вам, владыка». – «А почему не доложили?» – «Да я говорил и вахтеру, и вашему секретарю». – «Через 15 минут приму, я сейчас занят. Напишите биографию». Я написал.

Нужно было макать перо в чернильницу, и там плавало мушиное крылышко, я два раза намазюкал. Архиепископ Хризостом взял: «Чего это вы так грязно пишете?». Я объяснил, что в вашей невыливайке какое-то перо, даже авторучки нет. «Ну что это такое: кандидат, доцент, заведующий кафедрой, Эдельштейн! Да кто вас будет рукополагать!» – «Ваше Высокопреосвященство, у меня мать – полька». – «Это еще хуже, полька, католичка. У нас же всегда знают, что католики – наши главные враги. Но Эдельштейн – это всё равно, что Рабинович. А еще мать – католичка. Ну ладно. В течение месяца выясню и сообщу. Хотя шансы невелики».

И я уехал обратно в Саратов. Это было 1 октября. 30 октября вызывает меня архиепископ Пимен и говорит: «У меня две новости для вас, одна хорошая, другая плохая. С какой начнем?» Я говорю, естественно, с плохой. Глеба Якунина арестовали. Спрашиваю, а что же хорошего? «У меня телеграмма от архиепископа Хризостома: рукоположение возможно в любой день, приезжайте. Когда поедете?» – «Сегодня, естественно». Он ответил: «Сегодня я ухожу в отпуск, секретарь епархии уже в отпуске. Меня не будет две недели, вы будете главным. Через две недели вернусь, поезжайте».

Через две недели я приехал в Курск, потому что архиепископ Хризостом (Мартишкин) был заместителем председателя ОВЦС, а правящим архиереем Курским. И ведь первый раз я вошел в церковь в ноябре 1949 года именно в Курске. Я тогда работал рентгентехником, и одна медсестра подошла ко мне и говорит: «Юрка, пойдем в церковь!» – «А чего я там не видал?» – «А там будет служба “70 лет Сталину”». А мне очень эта девчонка нравилась, и чтобы рядом с нею постоять, я согласился пойти в церковь.

Она меня привела в Курский кафедральный собор, Сергиево-Казанский, который строили родители Серафима Саровского. Всенощное бдение я там достоял до великого славословия, народу много, душно, ничего не понятно. И через 30 лет в ноябре 1979 года меня рукополагают именно в этом соборе… По складу я совсем не мистик, но ведь везде стучался – бесполезно.

Я приехал в субботу, в воскресенье меня рукоположили, так я стал дьяконом. А в следующую субботу – во иереи. А еще через два дня у архиепископа Хризостома именины, Иоанн Златоуст.

Он позвал всех, кто служил в соборе, за стол, в том числе и меня: «Вам в канцелярии дадут указ, моим указом вы назначены настоятелем церкви села Коровина Волоконовского района Белгородской области. Правда, скажу вам откровенно, храма-то нет. Там 14 лет службы не было, окон нет, поезжайте, восстановите храм, создайте общину. Кадилом махать всякий умеет, этого для попа недостаточно. Надо поехать в Белгород к уполномоченному и получить регистрацию. Мы с ним устно договорились, но он человек лукавый, может регистрацию не дать. Ну тогда поезжайте обратно в Саратов, но уже в сане, будете работать в епархиальном управлении». Регистрацию мне дали, так я стал попом.

– А как ваша жена к этому всему относилась?

– Я ее с первых дней предупредил, что буду попом. Она не была еще крещена, но думаю, что церковь – не полицейский участок, за шиворот туда не тащат. Прошло года три, она сказала, что хочет креститься, отец Николай Эшлиман ее крестил. Потом мы венчались тоже у отца Николая Эшлимана, а Анатолий Васильевич Ведерников был ее крестным. У него было всего две крестных дочери, он отстранялся от этого. Наверное, под влиянием своей жены, Елены Яковлевны, согласился. Она очень мою жену любила.

– А вы как с Ведерниковым познакомились? Как вошли в этот круг московской церковной интеллигенции?

– Я в Балашове был в очень хороших отношениях с тамошним священником. Он обычно с матушкой под руку прогуливался мимо нашего дома. Как-то я к нему подошел, попросил благословения на улице. Потом из Ялты ему привез две пробирки, в одной розовое масло, а в другой лавандовое, сказал: «Батюшка, вам для плащаницы». Он был очень мне благодарен и регулярно давал читать «Журнал Московской Патриархии». А там публиковали проповеди отца Александра Меня, сначала дьякона, потом священника. Надо было где-то Александра Меня найти.

Я с одним, с другим посоветовался, и мне одноклассник моей жены врач-психиатр из Черновиц Толик Добрович сказал, что он знает Александра Меня. Добрович жил тогда в Москве на «Пушкинской» почти напротив Дворянского собрания, Дома союзов, рядом с Театром оперетты. Он говорит: «Раз в неделю отец Александр Мень появляется у нас в доме, потому что там живет его друг, тоже поп».

Ну мы купили бутылку коньяку, разорились в Столешниковом, и очень вонючего сыра. На Тверской был магазин «Сыры», а я очень любил тогда настоящие. Сидим и ждем. Но пришел не Алик Мень, а отец Николай Эшлиман, увидел и выпивку и закуску, плясал вокруг стола, говорил, как это хорошо и замечательно, он сейчас переоденется и умоется, и тут же придет, а Алик, к сожалению, сегодня куда-то поехал, но он меня обязательно с ним познакомит. С того вечера я с Николаем Эшлиманом фактически не расставался.

Через него познакомился с Аликом Менем. Я его очень любил, думаю, что он так же относился ко мне. Мне обычно были неинтересны его службы, еще менее интересны его проповеди. И наоборот, Николай Эшлиман был мне очень близок, хотя всю жизнь были на вы. А с Менем мы были: он мне – «Юрка», а я ему – «Алик».

Отец Александр настаивал, что наша главная обязанность – нести Христа людям в массы. То есть он был чистой воды миссионер. Кстати, он же был объектом оперативной разработки. ГБ всем давал кликухи. Солженицын у них был Паук, Елена Боннэр – Лиса, Саша Огородников был почему-то Аптекарь. А вот Александр Мень даже для них был Миссионер. Кстати, я тоже в том списке есть, у меня кликуха – Клерикал.

Мень привел меня в «ЖМП» («Журнал Московской Патриархии». – Прим. ред.), там я познакомился с Анатолием Красновым-Левитиным, который постоянно кормился в «ЖМП» под разными псевдонимами. Анатолий Васильевич Ведерников ему очень покровительствовал. Там же, в «ЖМП», я познакомился с автором книги об архиепископе Луке Марком Поповским.

При мне Анатолий Васильевич рассказывал сначала Поповскому, а потом Краснову-Левитину о встрече трех митрополитов со Сталиным. Анатолий Васильевич был очень близок к митрополиту Николаю (Ярушевичу), который участвовал в этой встрече. Марк Поповский в своей книге об архиепископе Луке тоже об этом написал, а книжку подарил Анатолию Васильевичу.

Анатолий Васильевич ему сказал, что он неправильно там написал, а Марк ответил: «Понимаете, Анатолий Васильевич, у Пушкина в «Евгении Онегине» есть такое место «Гремят кавалергардов шпоры, мелькают ножки милых дам». И тут же Пушкин сноску делает, что кавалергарды в шпорах на бал не ходили, но так звучит лучше. Вот и я немножко приукрасил то, что вы рассказывали». Анатолий Васильевич говорит: «Больше вам ничего рассказывать не буду». А Марк в ответ: «Меня высылают из СССР, я больше ваши рассказы и не услышу».

– Долго ли вы прослужили в деревне в Белгородской области?

– Года через два меня вызвал архиепископ Хризостом и сказал, что его скоро оттуда переведут. Тогда как раз митрополита Ювеналия сняли в ОВЦС. «Я вам советую перейти в любую другую епархию». – «Куда?» – «Думайте сами, но вы тут столько напортачили, уполномоченный столько о вас рассказывал». – «Владыка, я строго соблюдаю закон».

Церковь надо ремонтировать или нет? Мне ее дали без окон и без дверей, у меня во время службы в церковь заходили гуси и коровы. А денег нет. Бабульки приходят на службу и в сумке тащат по два-три кирпича, а кто-то – кастрюльку цемента. После службы мы делаем ступеньки в храм.

А основной источник доходов для меня были отпевания. Я прочитал в законах о религии, что разрешается служба только в храме или на кладбище и в крематории. Ну, раз в законе написано… Я стал отпевать, это большие, огромные украинские села – одно село тянется на три-четыре километра. Похороны начинаются в храме или в доме – подняли гроб и понесли на кладбище. Иногда на машине везем, а большей частью на руках несли, шли и пели.

Вызывают меня в райисполком. Запрещено. Как запрещено? «А вы были в облачении». – «Я не был в облачении». – «Ну как же, эта хламида на вас как называется?» – «Это ряса. Одежда священнослужителя, я всегда в ней хожу». – «А вы были с крестом?» – «Правильно, меня рукоположили и дали крест». – «Так запрещено!» – «Да нет, не запрещено». – «Почему только вы знаете закон, а другие не знают?»

И меня по всем окружающим селам звали на отпевания. В одну сторону до Валуек, в другую – до Нового Оскола. На меня обижались только пожарные, потому что раньше хоронили с пожарными, а теперь я строго сказал: нет, потому что пожарные играют католическую музыку – Шопена или Бетховена. Я провожаю до кладбища: похоронили, поставили крест, я прочитал молитву на крест, а потом можете вызывать пожарных, но когда я уйду.

Наверное, архиепископу Хризостому на это жаловались. Я поехал к архиепископу Пимену Саратовскому, он посоветовал ехать в Вологду, там служил его друг-приятель архиепископ Михаил Мудьюгин. Он меня принял, вологодский уполномоченный тоже несколько раз вызывал, запрещал в рясе ходить. А я нашу беседу записал и отправил докладную записку архиепископу Михаилу, а копию на Би-би-си. Там ее, конечно, огласили.

В конце концов мне уполномоченный жестко сказал: «Много у нас таких было храбрых, но не было случая, чтобы уполномоченный не справился с непокорным священником. Вот тут у меня возле кресла будешь стоять на коленях и будешь просить ручку у меня поцеловать. Тебе сейчас бабки ручку целуют, а ты у меня будешь просить».

Я вспылил, говорю: «Не кажется ли вам, что раньше придут ваши родные и попросят меня вас отпевать?» Он страшно побледнел, а через полгода мне сказали, что у него был рак, и он об этом знал. Когда он умер, пришли его родные и просили архиепископа, чтобы я его никогда в Церкви не поминал, кто угодно, только не я. Понимаете, священнику дан такой дрын, дубина тяжелая, так по мозгам гвоздить ею, говорить такие вещи людям. Это был отличный урок. Урок того, что я могу и чего я не могу говорить и делать.

А потом в 1986 году, когда Горбачев пришел к власти, я решил, что у нас свобода. И устроил летний детский лагерь. Все, кто хочет, могли приехать. Приехали больше сорока человек. Милиция два раза устраивала облавы. Перед этим я отнес в сельский совет список с номерами паспортов, просил, чтобы их прописали временно. В сельсовете не хотели возиться, сказали, пусть так живут, раз всё равно уедут.

Потом приехал уполномоченный, спросил, кто мне позволил. Потом приехал архиепископ Михаил, спросил, кто позволил. Потом он подписал указ – строгий выговор с занесением за пребывание на приходе лиц в количестве сорока одного человека, не имеющих отношения к Вологодской епархии. И запретил, чтобы кто-то приезжал. Кстати, среди этих сорока с лишним человек был будущий отец Алексий Уминский.

– Отец Георгий, сейчас многие из нас так или иначе оказываются перед выбором, похожим на тот, который вы делали не раз в своей жизни: оставаться ли на должности, соглашаться ли на сотрудничество, если нужно в чём-то поступиться совестью. С другой стороны, вот поступишь ты принципиально – тебе плохо, а никто и не заметит этого твоего сопротивления…

– Для меня главное – не врать. Понимаете? «Молчанием предается Бог» – это моя любимая идея: молчать нельзя. А кто тебя услышит – это абсолютно безразлично. Ты обязан сказать. Но вот вслух исповедовать для священника обязательно, а для кого-то другого, возможно, и не обязательно. Потому что путей к Богу, уверяю вас, шесть миллиардов или сколько там у нас народу на земном шаре. И какой путь от окружности к центру правильный, вам никто не ответит.

Христианство – это не алгоритм, это не набор предписаний. Это христианство. У нас есть только один закон прямого действия – Евангелие. И опять же существует миллион или десять миллионов интерпретаций тех истин, которые нам даны в Священном Писании. И какая из этих интерпретаций правильная, а какая ошибочная – я никогда не дерзну сказать. Я никогда не скажу, что католики не правы, а православные правы. Для меня всегда важно утверждение своего, а не критика чужого. Это два принципиально разных подхода во всём, в том числе и, например, в патриотизме.

Фото: Сергей Чапнин