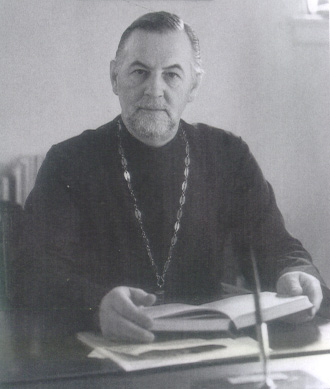

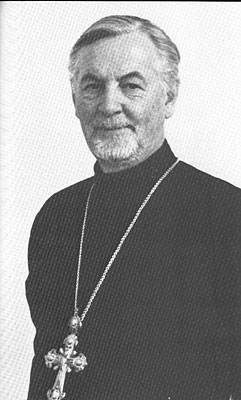

Несколько лет назад свет увидела удивительная книга «Дневники» протопресвитера Александра Шмемана. Честная, глубокая и удивительно своевременная книга рассказывает о многих событиях. После кончины протопресвитера Александра Шмемана в столе его кабинета в Свято-Владимирской семинарии, где он был деканом, были найдены восемь тетрадок, исписанных его рукой. Этот дневник отец Александр вел с 1973 года с небольшими перерывами вплоть до начала последней болезни. Писал он по-русски, на языке, который был ему родным с детства, проведенного в «русском» Париже.

Несколько лет назад свет увидела удивительная книга «Дневники» протопресвитера Александра Шмемана. Честная, глубокая и удивительно своевременная книга рассказывает о многих событиях. После кончины протопресвитера Александра Шмемана в столе его кабинета в Свято-Владимирской семинарии, где он был деканом, были найдены восемь тетрадок, исписанных его рукой. Этот дневник отец Александр вел с 1973 года с небольшими перерывами вплоть до начала последней болезни. Писал он по-русски, на языке, который был ему родным с детства, проведенного в «русском» Париже.

Дневник отца Александра — нечто гораздо большее, чем простая регистрация событий последних десяти лет его жизни. Он отражает всю его жизнь (кадетский корпус в Версале, французский лицей в Париже, Свято-Сергиевский богословский институт, переезд в Америку, Свято-Владимирская семинария в Крествуде, церковная деятельность…), его интересы (при огромной занятости он поразительно много и широко читал, выписывая в дневник целые абзацы из особенно заинтересовавших его книг), «несет» его мысли, сомнения, разочарования, радости, надежды. Всякий дневник, особенно такой последовательный, как у отца Александра, вызван не внешними побуждениями, а внутренней необходимостью. Перед нами — часто сугубо личные, сокровенные записи. Декан Свято-Владимирской семинарии, под его руководством превратившейся в одну из наиболее крупных богословских школ православного мира, почти бессменный секретарь Совета епископов Американской Митрополии (ставшей, опять же под его воздействием, в сотрудничестве с отцом Иоанном Мейендорфом, автокефальной Православной Церковью в Америке), проповедник и богослов, отец троих детей с многочисленными внуками, отец Александр к тому же находился в беспрестанных разъездах для чтения проповедей и лекций, еженедельно вел ряд программ на радио «Свобода» для России. Трудно себе представить более наполненную жизнь, и дневник в первую очередь был для него возможностью оставаться хоть на краткое время наедине с самим собой. Сам отец Александр так написал об этом: «Touch base — вот в моей суетной жизни назначение этой тетради. Не столько желание все записать, а своего рода посещение самого себя, «визит», хотя бы и самый короткий. Ты тут? Тут. Ну, слава Богу. И становится легче не раствориться без остатка в суете». И еще: «.. .записать хочется не для «рассказа», а, как всегда, — для души, то есть только то, что она, душа, ощутила, как дар, и что годно, следовательно, для «тела духовного»».

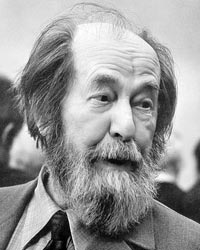

Одним из центральных интересов жизни отца Александра было изучение книг и обращений Александра Солженицына, он много читал лекций о писателе и его творчестве. Мы приводим выцдержки из «Дневника», рассказывающие о встречах отца Александра с Александром Исаевичем Солженицыным.

Понедельник, 18 марта 1974

Лучезарный, ветреный, весенний день. На Пятой авеню на ярком солнце развеваются и хлопают от ветра огромные флаги. Чувство праздника.

В сущности, приезд Солженицына знаменует закрытие «эмигрантского сезона». Эмиграция как целое, как «другая» Россия — кончена и должна была бы это признать, чего она, конечно, не сделает, и гниение ее будет продолжаться.

Четверг, 21 марта 1974

Вчера Преждеосвященная в East Meadow. Проповедь. Лекция о Солженицыне. Полная церковь. Причастие из двух чаш. Внутренний подъем от всего этого погружения в саму реальность Церкви. Утром лекция о покаянии, одна из тех, редких, когда получаешь внутреннее удовлетворение. Днем — несколько часов писания «Крещения», тоже с радостью. Наконец, поздно вечером, после лекции, — полчаса у Коблошей с ними и с Губяками. Радостное чувство братства, единства, любви. Почему нужно все это записывать? Чтобы знать, сознавать, сколько все время дает Бог, и греховность нашего уныния, ворчания, нерадости.

Смотря на толпу в церкви, думал: «Скрыл от мудрых и открыл младенцам». Сложность, снобизм, дешевая сентиментальность эмигрантского подхода к Церкви, простота этих, презираемых эмигрантами, «американцев».

Воскресенье, 24 марта 1974

В пятницу радостное письмо от Никиты: «…вокруг Троицы он (А.И.Солженицын) Вас приглашает к себе отслужить Литургию и приобщить всю семью. До этого он «церковной» жизни не начнет…» Теперь жду письма от самого.

Вчера пришел запоздавший «Вестник» (108-109-110!). Читал до двух утра, как говорится — «с неослабевающим интересом». Это единственное во всем православном мире издание, которое берешь в руки с радостью, которое возвышает и вдохновляет, а не вызывает некую духовную изжогу.

Пятница, 5 апреля 1974

- Письмо от Солженицына:

«30.3.74

Дорогой отец Александр!

Простите, что до сих пор не написал Вам: очень трудно жить, пока освоишься, — не то что до серьезной работы, не то что на письма отвечать, но даже распаковать их и рассортировать не хватает сил (уже за 2000, наверно).

Мне говорил Никита Алексеевич, что Вы собираетесь к Троице в Европу. Если так, то спишемся — и приезжайте-ка Вы к нам в Цюрих на денек-другой. Много набралось, о чем поговорить. Здесь на Западе, в частности, остро встал не совсем понятный для меня вопрос о множественности православных церквей за рубежом. Уже были у меня кое-какие встречи, и я хотел бы получить от Вас разъяснения. Но раньше того и сердечней того хотелось бы мне у Вас исповедоваться и причаститься. Да и семья вся, наверно. Возможно ли это? Обнимаю Вас! Душевно Ваш. А.Солженицын».

Радость от этого письма, от его простоты, скромности, непосредственности.

Понедельник, 13 мая 1974

В субботу открытка от Солженицына (в ответ на мое письмо об отелях и т.д.):

«Дорогой о. Александр!

На аэродроме Вы возьмете такси и немедленно приедете ко мне. Отсюда мы тотчас выедем с Вами в горы, где Вы и проведете у меня сутки-другие (и выспитесь отлично). Там и наговоримся. Я настоящий собеседник — только вне города. В последний день вернемся домой, и тут отслужите.

Поверьте — это лучшая программа, которую я не предлагаю никому. Никаких отелей! Обнимаю Вас и жду…»

Среда, 22 мая 1974. Отдание Пасхи

Вчера — весь день в Нью-Йорке. Разговор с таксистом-поляком: «В Америке слишком много свободы…» А в России — слишком мало. И то, и другое правда, но как решается это уравнение? И опять мне кажется, что прав Солженицын: свобода без нравственного этажа — сама себя разлагает. Этой свободе «учат» в университетах: страшная судьба женщин, погибших в Лос-Анджелесе в перестрелке с полицией, — все как одна «радикализировались» в университете.

Суббота, 25 мая 1974

Два дня до отъезда к Солженицыну. Нарастание внутреннего волнения — «каково будет целование сие…»1. А тут еще звонок за звонком — скажите С., передайте С., внушите С., попытайтесь убедить С., спросите С. Письмо от Никиты: «С. издерганный…» Изгнание для него гораздо труднее, чем могло казаться сначала. Нетерпеливый. Требовательный.

И все же — хорошая тишина внутри, мир. Будет то, что нужно и как нужно.

Понедельник, 17 июня 1974

Вчера вернулся из Европы. Сначала — с 28 по 31 мая — у Солженицына в его горном уединении, вдвоем с ним все время. Перепишу сюда записки из моей книжечки, которые я набрасывал там, каждый вечер. И уж только потом, может быть, смогу подводить «итоги» этим — самым знаменательным — дням моей жизни.

Потом — Париж, съезд Движения, неделя суеты, встреч, разговоров.

А с 10 по 15 июня с Льяной в Венеции, в золотом свете этого удивительного города. Такой «anticlimax»2 солженицынским дням… В Венеции же прочел второй том «Гулага».

«ГОРНАЯ ВСТРЕЧА»

(переписано из записной книжки, которую я брал с собой в Цюрих)

«Горная встреча» — из надписи, сделанной С. на подаренном мне карманном «Гулаге»: «Дорогому о. А.Ш. в дни нашей горной встречи, к которой мы давно приближались взаимным угадыванием…»

Вторник, 28 мая 1974

В десять утра начинаем спускаться к Цюриху. Идет проливной дождь. Несмотря на бессонную ночь в аэроплане, чувствую себя бодро, но странно: «регистрирую» все мелочи, все вижу, а дальше все упирается в: «сейчас еду к Солженицыну!» Сейчас. И потому — запомнить все, по отдельным кускам времени: как я стою в ожидании багажа, как я жду такси, и вот — едем… Дождь, улицы, улицы, повороты. И вдруг: Stapterstrasse 45. Запущенный садик, незапертая калитка. Огибаю дом. Звоню. Et voila1: открывает дверь А.И., и сразу ясно одно: как все просто в нем…

Среда, 29 мая 1974

Sternberg. Zurcher Oberland

Вчера глаза слипались, заснул. Сейчас семь утра. Наверху копошится А.И. Перед окном горы и небо. Вчера — в Цюрихе, при встрече, — все подошли под благословение, особенно усердно Ермолай. Чаепитие. Я: «У меня такое чувство, что я всех вас так хорошо знаю». Жена Наташа: «А уж как мы Вас знаем…» Мать жены — Екатерина Фердинандовна, тоже простая и милая.

Первое впечатление от А.И. (после простоты) — энергия, хлопотливость, забота. Сразу же: «Едем!» Забегал, носит свертки, чемоданчики. Чудная улыбка. Едем минут сорок в горы. Примитивный домик, беспорядок. Вещи — и в кухне, и на письменном столе — разбросаны. В этом отношении А.И. явный русский интеллигент. Никаких удобств: кресла, шкапа. Все сведено к абсолютному минимуму. Также и одежда: то, в чем выехал из России. Какая-то кепка. Офицерские сапоги. Валенки.

Первое впечатление от А.И. (после простоты) — энергия, хлопотливость, забота. Сразу же: «Едем!» Забегал, носит свертки, чемоданчики. Чудная улыбка. Едем минут сорок в горы. Примитивный домик, беспорядок. Вещи — и в кухне, и на письменном столе — разбросаны. В этом отношении А.И. явный русский интеллигент. Никаких удобств: кресла, шкапа. Все сведено к абсолютному минимуму. Также и одежда: то, в чем выехал из России. Какая-то кепка. Офицерские сапоги. Валенки.

«Мне нужно столько с Вами обсудить» (обсуждение подготовлено, продумано: список вопросов на бумажке).

О Церкви: «Знаете что: я буду «популяризатором» Ваших идей».

Об «Узлах»: прочитать (в рукописи) все, что написано о Церкви. «А я исправлю, если нужно…»

Об эмигрантских церковных разделениях.

О «Вестнике».

О еврейском вопросе.

Четверг, 30 мая 1974

Вчера — весь день вместе. Длинная прогулка на гору. Удивительный, незабываемый день. Вечером, лежа в кровати, думал о «несбыточности» всего этого, о сказочности. Но только потом пойму, вмещу все это…

Дал мне прочитать — в рукописи — главы второго узла: пятую, шестую, седьмую, восьмую. Разговор Сани Лаженицына со священником: о старообрядчестве, о церковных реформах, о сущности Церкви, о христианстве и других религиях…Пятая глава мне сначала не понравилась: как-то отвлеченно, неживо, книжно… Сразу же сказал А.И. Принял. Но шестая, седьмая, восьмая — чем дальше, тем больше захватывают. Он все чувствует нутром, все вопросы ставит «напробой», в основном, без мелочей. Потом последняя глава — шестьдесят четвертая. Исповедь. «Это все, Вы увидите, Ваши идеи…» (Насчет моих идей — не знаю, но глава прекрасная.)

Страстное сопротивление тому, что он называет «еврейской идеологией». (Евреи были огромным фактором в революции. Теперь же, что режим ударил по ним, они отождествляют советское с исконно и природно русским.) Попервоначалу можно принять за антисемитизм. Потом начинаешь чувствовать, что и тут — все тот же порыв к правде, затуманенной, осложненной, запутанной «словесами лукавствия». (Все это потом развить.)

Дает читать статьи для нового сборника с Шафаревичем. Новая перспектива о России и ее истории… Народ. Все заново, все по-новому. Что-то стихийное.

Страшно внимательный. Обо всем заботится. (Неумело) готовит, режет, поджаривает. Что-то бесконечно человечески-трогательное. Напор и энергия.

О России все говорит: «тут». Запад для него не существует. Никакого интереса.

Не любит всего петровского периода. Не любит Петербурга.

Пастернак: «Не имеет никакого отношения к России…»

«Любимый мой праздник — Троица…»

Хочет жить в Канаде. Устроить «маленькую Россию». «Только так смогу писать…»

«Всю мою жизнь за успех в главном я платил неудачами в личной жизни». Рассказ о первом браке.

«Я знаю, что вернусь в Россию». Ожидание близких перемен. Уверенность в них.

Абсолютное отрицание демократии.

Признание монархии. Романовы, однако, «кончились еще до революции».

Невероятное нравственное здоровье. Простота. Целеустремленность.

Носитель — не культуры, не учения. Нет. Самой России.

«Подлинный подход ко всему — в самоограничении…»

«Религия — критерий всего» (но это «утилитарно» — для «спасения» России…).

«Вестник РСХД» (108-110) — с его карандашными пометками. На стр. 30, в моей статье о Евхаристии (о перерождении эсхатологии) — приписано сбоку во всю длину абзаца: «поразительная картина».

Целеустремленность человека, сделавшего выбор. Этим выбором определяется то, что он слушает, а что пропускает мимо ушей. Слушает, берет, хватает то, что ему нужно. На остальное — закрывается.

Зато — внимание к конкретному: постелить кровать, что будете есть, возьмите яблоко…

Несомненное сознание своей миссии, но именно из этой несомненности — подлинное смирение.

Никакого всезнайства. Скорее — интуитивное всепонимание.

Отвращение к «жеманной» культуре.

Такими, наверное, были пророки. Это отметание всего второстепенного, сосредоточенность на главном. Но не «отвлеченная», не «идейная», а жизненная (развить: см. гл. 64 второго узла).

Живя с ним (даже только два дня), чувствуешь себя маленьким, скованным благополучием, ненужными заботами и интересами. Рядом с тобою — человек, принявший все бремя служения, целиком отдавший себя, ничем не пользующийся для себя. Это поразительно. Для него прогулка — не отдых и не развлечение, а священный акт.

Его вера — горами двигает!

Какая цельность!

Чудный смех и улыбка.

«Представьте себе, мой адвокат все время отдыхает». Искренне удивлен. Не понимает (как можно вообще «отдыхать»…).

«Мы с женой решили: ничего не бояться». И звучит абсолютно просто. Так решили, так и живут… Никакой сентиментальности по отношению к семье и детям… Но говорит с женой по телефону так нежно, так заботливо — в мелочах…

Сижу за его столом, на котором хаос несусветный. Подернутые утренним туманом горы. Колокольчики коров. Блеянье овец. Цветущая сирень. Все это для него не Швейцария, не Запад, он целиком — «там» («тут», как он говорит). Эта точка — анонимная на земном шаре: горы, небо, звери. Это даже не кусок России. Там, где он, — там сама Россия. Для него это так ясно, что ясным становится и мне.

Легкость, с которой он отбрасывает все ненужное, все обременяющее.

В том же костюме, в котором его выслали. Никаких удобств — лампы, кресла, полок. Но сам прибивает мне гвоздик для полотенца. Но он не «презирает быт». У него все — внутри.

В феноменологии «великого человека», прежде всего, чувство стихии. В эту стихию вовлечено все, что его окружает, все мелочи (парное молоко, зеленый лук…).

Ничего от «интеллигента».

Не вширь, а вглубь и ввысь…

О людях:

Синявский: «Он как-то сбоку, несущественен…» (о «Голосе из хора»).

Набоков: «»Лолита» даже неинтересна. Все же нужно будет встретиться. <…> Если бы с таким талантом!..»

Архиереи: Антоний Блюм — понравился. Антоний Женевский — не понравился. Иоанн Шаховской — бесцеремонно ворвался, как и его сестра. Ничего не видит в его писаниях. Антоний Блюм — понравился, но «разве его протесты достаточны?» Антоний Ж. Георгия Граббе не принял (или не пришел?). Нравится карловатский батюшка в Цюрихе.

Возмущение булгаковской статьей о еврействе в «Вестнике» — «разве это богословие?..»

Длинная прогулка по лесу и по холмам. Длинный разговор — уже по душам — обо всем: о вере, о жизни…

Вдруг острое чувство, вопрос: сгорит он или не сгорит? Как долго можно жить таким пожаром?

Говоря, собирает цветы: полевые желтые тюльпаны, дома долго ищет, куда бы поставить (на следующий день не забудет отвезти жене).

С гордостью показывает свой огородик (укроп, редиска, зеленый лук…).

Подробный рассказ о своем Фонде, завещании. Мечта употребить деньги на Россию. Ему действительно ничего не нужно, и в этом — никакой позы.

Слова о Канаде: как будет там ездить верхом на лошади.

И снова — со страстью — о евреях! Почти idee fixe: не дать им еще раз заговорить нас своей идеологией. Но, вот, надо признать, что и тут — правда и простота. Когда евреи увидели, что ими в значительной степени созданный режим не удался и по ним же — в лице Сталина — ударил, они «перестроились»: это режим русский, это русское рабство, это русская жестокость… Отсюда — недоверие к «новым»: все они антирусские в первую очередь.

Вечером — длинная исповедь наверху в его комнате. Закат за окном.

«Пройдемся в последний раз». Так дружески. Так любовно.

Удивительные по свету и радости, действительно — «горные» дни.

«…у меня в «узлах» три прототипа (то есть в них я вкладываю себя, пишу о себе) — Воротынцев, Саня Лаженицын (был еще Саша Ленартович, да безнадежно разошлись…) и… Ленин! У нас много общего. Только принципы разные. В минуты гордыни я ощущаю себя действительно анти-Лениным. Вот взорву его дело, чтобы камня на камне не осталось… Но для этого нужно и быть таким, каким он был: струна, стрела… Разве не символично: он из Цюриха — в Москву, я из Москвы — в Цюрих…»

«Мне нужно вернуться, войти по-настоящему в Церковь. Я ведь и службы-то не знаю, а так, «по-народному», только душой…»

«Мне нужно вернуться, войти по-настоящему в Церковь. Я ведь и службы-то не знаю, а так, «по-народному», только душой…»

Будут ли у меня в жизни еще такие дни, такая встреча — вся в простоте, абсолютной простоте, так что я ни разу не подумал: что нужно сказать? Рядом с ним невозможна никакая фальшь, никакая подделка, никакое «кокетство».

Среда, 5 июня 1974. Париж

Последняя запись (30 мая) была сделана вечером, в канун отъезда из Штернберга. Следующий день, пятница 31-го, останется, конечно, навсегда незабываемым. Утром рано за нами заехала Екатерина Фердинандовна. Спуск в Цюрих. Подготовка Литургии. Исповедь Наташи и Мити. Литургия. После Литургии А.И.: «Как хорошо так, как близко, как доходит все…»

Суета в доме. Дети. «Напор», может быть, даже некий надрыв (Наташа).

Запомнить: разговор с нею о юрисдикциях. Чтение — в суматохе — глав о «кадетах». Обед (тяжелый, русский: мясо, вареники).

После обеда — в городе прием итальянской прессы…

Наконец после всего — действительно страшного — напряжения этих дней остаюсь один на аэродроме в Цюрихе. Снова дождь и туман. Снова привычная западная толпа, в сущности — мой мир. В котором мне просто. Просто — в смысле привычной принадлежности к нему и внутреннего в нем — одиночества, свободы…

В первый раз мысль — не сон ли все это было? В реальном ли мире? Или в какой-то страшным усилием созданной мечте, иллюзии? Иллюзии, которой неизбежно суждено разбиться о «глыбу жизни». В первый раз — сомнение, страх, и с тех пор — растущая жалость.

Полет Цюрих-Базель, потом Базель-Париж. Спуск в мир. Bain de realite. Мама. Андрей.

На следующий день, в субботу, — привычный завтрак с Андреем. Всенощная под Пятидесятницу.

Вечером — слушанье пластинки А.И. «Прусские ночи».

Воскресенье 2-го: съезд РСХД в Монжероне. Литургия с Петей Чесноковым. Все как всегда. Там — в Цюрихе — сплошной огонь (но какой!). Тут — привычная болтовня о Христе и преображении мира.

Понедельник 3-го: мой доклад. Все как всегда. Усталость.

Вчера (во вторник 4-го) весь день у Никиты [Струве] в Villebon. We compare notes2. Соглашаемся в том, что за А.И. страшно. Страшно от домашней атмосферы. Страшно от напора. Страшно за то, что и как он сделает.

Конец цюрихской записной книжки.

Пятница, 22 ноября 1974

Введение во Храм, и всенощная и Литургия «удались», то есть совершилось то, пускай и мимолетное, «прикосновение» праздника душе, которое осознаешь только потом, но из которого все — знание, радость, понимание, свидетельство — и вырастает…

Вчера после обеда водил племянницу] Наташу по Нью-Йорку (33-я улица, потом Уолл-стрит, Фултон-стрит…). Страшно холодный, страшно ветреный, темный день. В ущельях-улицах между небоскребами трудно идти от ветра. Что-то грандиозное в этих громадах, в их скоплении в одном месте, в окруженности их водой с висящими над нею мостами (Brooklyn Bridge — весь кружевной, прозрачный, Manhattan Bridge…), и что-то, меня всегда «вдохновляющее». Идя с Наташей, показывая ей, думал о Солженицыне с его ненавистью к городам, асфальту, высоким домам. Он бы, наверное, проклял все это с ужасом и отвращением. А вот я не нахожу в себе ни этого ужаса, ни проклятия. Настоящий вопрос: есть ли это часть того «возделывания мира», которое задано человеку Богом, или нет? Солженицын, не задумываясь, отвечает: «Нет», но прав ли он? Он видит падение, извращение, порабощенность. А я, понимая весь «демонизм» этого (одно скопление банков чего стоит! Настоящая архитектурная литургия «золотого тельца»), спрашиваю себя: чего же это падение, чего извращение — ибо не могу отделаться от чувства, что и тут что-то просвечивает, чего падение не в силах до конца затмить. Но что это — не знаю… Знаю только, что есть и величие, и красота в этих царственно возвышающихся, грозно скопленных громадах, в их грандиозности и, вместе, простоте, в этих тысячах освещенных окон, есть гармония, есть «музыка».

Воскресенье, 16 февраля 1975

Л. с пятницы в Монреале у дочери] Маши. В пятницу завтрак с англиканским священником. Все волнения о священстве женщин… Вдруг, среди этих разговоров, подумалось: как в сущности несерьезна стала религия, перестав быть основной формой жизни общества. Впечатление такое, что она себя все время «выдумывает», чтобы просто не исчезнуть, не быть выброшенной.

Люди перестали верить не в Бога или богов, а в гибель, и притом вечную гибель, в ее не только возможность, а и неизбежность и потому — и в спасение. «Серьезность» религии была прежде всего в «серьезности» выбора, ощущавшегося человеком самоочевидным: между гибелью и спасением. Говорят: хорошо, что исчезла религия страха. Как будто это только психология, каприз, а не основное — основной опыт жизни, смотрящейся в смерть. Святые не от страха становились святыми, но и в святости — знали страх Божий. Дешевка современного понимания религии как духовного ширпотреба, self-fulfillment3… Убрали дьявола, потом ад, потом грех — и вот ничего не осталось кроме этого ширпотреба: либо очевидного жульничества, либо расплывчатого гуманизма. Однако страха, даже и религиозного страха, в мире гораздо больше, чем раньше, только это совсем не страх Божий.

Вчера почти весь день до всенощной, не отрываясь, читал нового Солженицына, «Бодался теленок с дубом». Опять шестьсот страниц! Что же это за стихийная продукция! Под свежим впечатлением написал письмо Никите:

«Вчера весь день, не отрываясь, читал — и прочел — «Теленка». Впечатление очень сильное, ошеломляющее, и даже с оттенком испуга. С одной стороны — эта стихийная сила, целеустремленность, полнейшая самоотдача, совпадение жизни и мысли, напор — восхищают… Чувствуешь себя ничтожеством, неспособным к тысячной доле такого подвига… С другой же — пугает этот постоянный расчет, тактика, присутствие очень холодного и — в первый раз так ощущаю — жестокого ума, рассудка, какой-то гениальной «смекалки», какого-то, готов сказать, большевизма наизнанку… Начинаю понимать то, что он мне сказал в последний вечер в Цюрихе, вернее — в горах: «Я — Ленин…». Такие люди действительно побеждают в истории, но незаметно начинает знобить от такого рода победы. Все люди, попадающие в его орбиту, воспринимаются, как пешки одного, страшно напряженного напора. И это в книге нарастает. В дополнении 1973года — уже только Георгий Победоносец и Дракон и «график» их встречного боя. Когда на стр.376 читаю (в связи с самоубийством Воронянской, открывшим шлюзы Архипелага): «…ни часа, ни даже минуты уныния я не успел испытать в этот раз. Жаль было бедную опрометчивую женщину… Но, достаточно ученый на таких изломах, я в шевелении волос теменных провижу — Божий перст! Это ты! Благодарю за науку!» (что-де приспело время пускать Архипелаг), мне страшно делается. Начало гораздо человечнее, изумителен Твардовский, но чем дальше — тем сильнее это «кто не со мной, тот против меня», нет — не гордыня, не самолюбование, а какое-то упоение «тотальной войной». Кто не наделен таким же волюнтаризмом — того вон с пути, чтобы не болтался под ногами. С презрением. С гневом. С нетерпимостью. Все это — по ту сторону таланта, все это изумительно, гениально, но — как снаряд, после пролета которого лежат и воют от боли жертвы, даже свои… А почему не поступили, как я, как нужно? Вот и весь вопрос, ответ, объяснение. Еще по отношению к Твардовскому еще что-то от «милость к падшим призывал»1. А больше — нет, нет самой этой тональности, для христианства — центральной, основной, ибо без нее борьба со Злом понемногу впитывает в себя зло (с маленькой буквы) и злобу, для души столь же гибельные. Только расчет, прицел и пали! Книга эта, конечно, будет иметь огромный успех, прежде всего — своей потрясающей интересностью. Мне же после нее еще страшнее за него: где же подлинный С.: в «первичной» литературе или вот в этой — «вторичной», и какая к какой ключ? Или же все это от непомерности Зла, с которым он борется и которое действительно захлестывает мир? Но и тогда — оправдывает ли она , эта непомерность, хоть малейшую сдачу ей в тональности? Что нужно, чтобы убить Ленина? Неужели же «ленинство»? Сегодня за Литургией, но еще весь набитый этим двенадцатичасовым чтением, проверял все это. И вот чувствую: какая-то часть души говорит «да», а другая, еще более глубокая, некое «нет». Слишком и сама эта книга — расчет, шахматный ход, удар и даже — сведение счетов, чтобы быть до конца великой и потому до конца «ударом». Но, может быть, я во всем этом целиком ошибаюсь, и Вы, со свойственной Вам трезвостью и чувством перспективы, да и литературным чутьем, — наставите меня на путь истинный. Во избежание недоразумения добавлю: считаю его явлением еще, может быть, более грандиозным, чем думал раньше, — исторически. Но вот — духовно, вечно (в перспективе пушкинского «Памятника») — тут мучительные сомнения. А посему — взываю к Вам…»

Вторник, 18 февраля 1975

Вчера — суета в связи с приездом московской церковной делегации. Я был только на завтраке в двенадцать часов, в ресторане, но не на официальном приеме. Сидел с о.В.Боровым, единственный с человеческим и даже страдальческим лицом. Остальные — какие-то благообразно окаменелые, одинаковые, на одно лицо, с тем же выражением, теми же улыбками. Я говорю о.В.: «Может быть, заехали бы к нам, в Академию». Он: «Говорите с начальством. Вы ведь знаете, если пошлют, то мы и к черту поедем…» Нервный, желчный, ехидный, но по отношению «своих»… Хорошее слово вл. Иоанна Шаховского: «Держите крест над Россией…»

Вечером, когда мы с Л. вернулись из Нью-Йорка, где ужинали, — буря по телефону: вместо давно уже условленного молебна «они» хотят служить сегодня в National Council of Churches — Литургию. Все растеряны и трусят… Сообщаю о.Стаднюку, что «ни при каких условиях» студенты наши петь эту «экуменическую» литургию не будут.

Светлый Вторник, 6 мая 1975

Ompha, Ontario!.. В малюсеньком отельчике, в канадской глуши с Солженицыным!.. Все это так нереально, так «словно сон», что не знаю, как записывать. Запишу только hard facts1, обо всем остальном потом, когда вернется способность рефлексировать. Приехал в Монреаль на Пасху в 10.30вечера — после чудных дней пасхальных, Великой Субботы и самой Пасхи. Солженицына застал уже в кровати — сговорились выехать в Labelle в семь утра. Sure enough2 — в семь выехали… Дождь, туман. И как странно ехать с Солженицыным по этой дороге, среди этих гор, сквозь эти города… Он в чудном настроении, бесконечно дружественен… Длинный день в Labelle, прогулки. Озеро подо льдом. Ему очень нравится Labelle. После обеда — солнце, синева. Приезд Сережи… Отъезд сегодня в 8.45. Сцена с репортерами. По Route[3] 57 — ему страшно нравящейся: «кусок Франции», — в Оттаву. Чудное, солнечное утро. Разговоры обо всем. Завтрак в Оттаве. Отъезд в три. Блуждание в лесу. Он за рулем. В семьвечера находим эту деревушку Ompha, in the center of nowhere4. Ужин. Прогулка на озеро. Красный закат…

Его пометки на моей главе о Литургии («Таинство верных») в 114№ «Вестника».

Светлая Среда, 7 мая 1975

Bancroft, Ontario

Встали в 6.30. Выехали в семь: изумительным утром, по пустым узким дорогам, мимо озер, лесов. Солженицын восторгается, потом тут же критикует: жидкий лес. Чудное Онтарио. Все-таки не Россия и т.д. Все то же внутреннее метание: с одной стороны — желание устроиться, с другой — нетерпение, все не то, все не Россия… Настроение падает и поднимается, как у ребенка: почему не нашли еще имения? Хочет быть страшно практичным — на деле путаник, все осложняет, все по-своему, все неисполнимые планы. И вдруг все та же улыбка… Дружественен, почти нежен…

К 8.30 доехали до городишка Mados, Ontario. Восторг от него С.: все в нем нашел — и традицию, и консерватизм, и правильную жизнь. Все сразу и безоговорочно. Кофе в деревенском «дайнере»5. Осмотр двух имений. Все страшно быстро… В 12.30 выезжаем в Торонто, куда приезжаем в три. Свиданье с какой-то старушкой и еще какой-то женщиной («важное дело, нужно было проверить — не провокаторша ли…»). Для меня — передышка до 4.30. Прочел газету, выпил в греческом joint’e6 кофе, погулял по шумной, уродливой Queens Street. Все то же чувство приснившегося сна: мы с Солженицыным в Торонто! Вдруг на припеке, среди безличной толпы простых людей, — чув-

1 голые факты (англ.).

2 Действительно (англ.).

3 шоссе (англ.).

4 в полной глуши (англ.).

5 Diner — закусочная (англ.).

6 Joint — забегаловка (англ.).

182

ство — мимолетное — невероятного счастья, bliss’a1, чувство несказанной радости жизни. В 4.30 снова за руль. Оставляем за собой Торонто. На Peterboro и на север — в Bancroft, где и пишу это в отельной комнате в одиннадцать часов вечера! Он спит в соседней.

Разговоры — о писательстве (генезис «Августа 14-го», «Круга первого» и т.д.). О семье. Об его планах. Сейчас записать все это неспособен.

И весь день — ни одного облачка. Неподвижный, лучезарный, подлинно пасхальный день, весь в вышину и весь как бы отражающийся в бессчисленных озерах… Какое-то стихийное погружение в стихию Солженицына. И с нею вместе — в Божественную стихию жизни жительствующей.

Понедельник, 12 мая 1975

Вчера в Syracuse, N.Y.2, служба, банкет, речь о семинарии и опять — пять часов в автомобиле. Чудовищная усталость от нагруженности всех этих недель — почти подряд: поездка в Европу, Страстная, Солженицын и вот теперь — последнее усилие перед концом учебного года…

Итак, снова четыре дня с Солженицыным, вдвоем, в отрыве от людей. Почти ровно через год после «горной встречи». Эту можно было бы назвать «озерной», столько озер мы видели и «пережили». Постепенно мысли и впечатления приходят в порядок. На днях «на досуге» постараюсь «систематизировать». Сейчас (8.30утра) нужно опять уезжать — в New Jersey3 на собрание духовенства. Но спрашиваю себя — если бы все выразить формулой, то как? Думаю, что на этот раз сильнее, острее ощутил коренное различие между нами, различие между «сокровищами», владеющими сердцем («где сокровище ваше…»4). Его сокровище — Россия и только Россия, мое — Церковь. Конечно, он отдан своему сокровищу так, как никто из нас не отдан своему. Его вера, пожалуй, сдвинет горы, наша, моя во всяком случае, — нет. И все же остается эта «отчужденность ценностей».

Продолжаю после обеда. Какой же все-таки остается «образ» от этих четырех дней, в которые мы расставались только на несколько часов сна?

Великий человек? В одержимости своим призванием, в полной с ним слитности — несомненно. Из него действительно исходит сила («мана»). Когда вспоминаешь, что и сколько он написал и в каких условиях, снова и снова поражаешься. Но (вот начинается «но») — за эти дни меня поразили:

1) Некий примитивизм сознания. Это касается одинаково людей, событий, вида на природу и т.д. В сущности он не чувствует никаких оттенков, никакой ни в чем сложности.

2) Непонимание людей и, может быть, даже нежелание вдумываться, вживаться в них. Распределение их по готовым категориям, утилитаризм в подходе к ним.

3) Отсутствие мягкости, жалости, терпения. Напротив, первый подход: недоверие, подозрительность, истолкование in malem partem1.

4) Невероятная самоуверенность, непогрешимость.

5) Невероятная скрытность.

Я мог бы продолжать, но не буду. Для меня несомненно, что ни один из этих — для меня очень чувствительных — недостатков не противоречит обязательно «величию», литературному гению, что «качества» (даже чисто человеческие) могут быть в художественном творчестве, что писатель в жизни совсем не обязательно соответствует писателю в творчестве. Что напротив — одной из причин, одним из двигателей творчества и бывает как раз напряженное противоречие между жизнью и тем, что писатель творит. Меня волнует, тревожит, страшит не трудность его в жизни, не особенности его личности, а тот «последний замысел», на который он весь, целиком направлен и которому он действительно служит «без остатка».

В эти дни с ним у меня все время было чувство, что я «старший», имею дело с ребенком, капризным и даже избалованным, которому все равно «всего не объяснишь» и потому лучше уступить («ты старший, ты уступи…») во имя мира, согласия и с надеждой — «подрастет — поймет…». Чувство, что я — ученик старшего класса, имеющий дело с учеником младшего класса, для которого нужно все упрощать, с которым нужно говорить «на его уровне».

Его мировоззрение, идеология сводятся, в сущности, к двум-трем до ужаса простым убеждениям, в центре которых как самоочевидное средоточие стоит Россия. Россия есть некая соборная личность, некое живое целое («весь герой моих романов — Россия…»). У нее было свое «выражение», с которого ее сбил Петр Великий. Существует некий «русский дух», неизменный и лучше всего воплощенный в старообрядчестве. Насколько можно понять, дух этот определен в равной мере неким постоянным, прямым общением с природой (в отличие от западного, технического овладевания ею) и христианством. Тут больше толстовства, чем славянофильства, ибо никакой «миссии», никакого особого «призвания» у России нет — кроме того разве, чтобы быть собой (это может быть уроком Западу, стремящемуся к «росту», развитию и технике). Есть, следовательно, идеальная Россия, которой все русские призваны служить… «Да тихое и безмолвное житие поживем». По отношению к этой идеальной России уже сам интерес к «другому» — к Западу, например, — является соблазном. Это не нужно, это «роскошь». Каждый народ («нация») живет в себе, не вмешиваясь в дела и «призвания» других народов. Таким образом, Запад России дать ничего не может, к тому же сам глубоко болен. Но, главное, чужд, чужд безнадежно, онтологически. Россия, далее, смертельно ранена марксизмом-большевизмом. Это ее расплата за интерес к Западу и утерю «русского духа». Ее исцеление в возвращении к двум китам «русского духа» — к природе как «среде» и к христианству, понимаемому как основа личной и общественной нравственности («раскаяние и самоограничение»). На пути этого исцеления главное препятствие — «образованщина», то есть интеллигенция антиприродная и антирусская по самой своей природе, ибо порабощенная Западу и, что еще хуже, «еврейству». Наконец, роль его — Солженицына — восстановить правду о России, раскрыть ее самой России и тем самым вернуть Россию на ее изначальный путь. Отсюда напряженная борьба с двумя кровными врагами России — марксизмом (квинтэссенция Запада) и «образованщиной».

Отсюда «дихотомия» Солженицына: «органичность» против всякого «распада», а также против техники и технологии. Не столько «добро» и «зло», сколько «здоровое» и «больное», «простое» и «сложное» и т.д. Петербургская Россия плоха своей сложностью, утонченностью, отрывом от «природы» и «народа».

В эту схему, однако, не вмещаются, ей как бы чужды: утверждение какого-то «внутреннего развития» (взамен внешнего — политического, экономического и т.д.), таким образом — некий пиетет по отношению к «культуре» и, что гораздо важнее, утверждение христианства как единоспасающей силы. Меня поразили его примечания к моей статье «Таинство верных»: «Это для меня совершенно новый подход…» Тут он сам еще, следовательно, в искании