Лилия Ратнер: «Мое — это то, что рвет сердце, рвет душу»

Выставки, вернисажи, чтение лекций, издание книги эссе — всего не перечесть. За свою жизнь художник Лилия Николаевна Ратнер иллюстрировала множество книг для детей и взрослых. Лилия Николаевна была участником выставки «Авангардисты на Коммунистической» (1961 год), а также знаменитой выставки в Манеже, разгромленной Н. С. Хрущевым, за что была исключена из Союза художников. Она участник международных выставок в Монреале, в Осаке, Нью-Дели, биеннале графики в Брно, Вашингтоне. Награждена международным дипломом за иллюстрации к повести Ф. М. Достоевского «Неточка Незванова» на конкурсе в Лейпциге. Наш разговор с Лилией Ратнер о счастливом и страшном детстве, твердости духа, преданности предкам, смиренномудрии и подарках от Бога.

— Лилия Николаевна, я подумала, что мне будет очень легко взять у вас интервью, потому что я вас прекрасно знаю. Потом я стала вспоминать, и выяснилось: несмотря на то, что мы знакомы больше 30 лет, мне — кажется — известно лишь, что вы учились в моем полиграфическом институте. Давайте о детстве? Ведь наверняка у вас остались какие-то яркие воспоминания?

— Конечно, остались. Но почему это «твой» полиграфический?

— Хорошо, я сказала неправильно. Я училась в вашем институте.

— Ты разве там училась?

— Да-да-да.

Счастливое и страшное детство

— Детство до войны было очень счастливое, хотя и скудное по сравнению с тем, как живут сейчас дети. Мои родители были врачами. Вчетвером — мама, папа, брат и я — мы жили в одной комнате в коммунальной квартире, где кроме нас было еще 30 человек. Но это как-то не тяготило. В детстве таких вещей не понимаешь, тем более, что и сравнивать было не с чем: все так жили. Зато родители — особенно отец — следили за нашим с братом образованием. У нас не было кучи тряпок, да и мебель не менялась никогда, зато у нас была учительница немецкого и французского языка, приходившая на дом. Брат старше меня, так что он выучил и немецкий, и французский, и свободно говорил на них. Я немножко, всего два года учила немецкий, но говорила на нем также свободно, как по-русски. Каждое лето мы бросали жребий, выбирая, куда поедем на каникулы. И всегда это были интересные места — Волга, Ока. Это было замечательное время, я вспоминаю его с большой радостью.

Потом началась война. Мы с мамой уехали в эвакуацию. В деревне в Челябинской области началась совсем другая жизнь. Я, горожанка, очутилась в деревне — это было ново, и все же я постоянно тосковала по Москве. Мы там прожили два года. Мама — зубной врач — почему-то работала в колхозе, где она страшно исхудала. Вокруг на 40–50 километров не было ни врачей, ни медсестер, так что в них была большая нужда. Но почему ее не взяли хотя бы медсестрой? Может, они боялись чего-то, или в сталинское время нужно было иметь какое-то специальное разрешение. Надо сказать, что относились к нам местные плохо. Деревня в основном состояла из высланных с Украины кулаков. Может, они кулаками и не были, но высланы были как кулаки. И они нас все время пугали: «Вот Гитлер возьмет Москву, мы вам покажем».

— Они так сразу вычислили национальный вопрос?

— Не только по национальному признаку, это само собой тоже было, хотя они никогда в жизни не видели ни одного живого еврея. Не любили вообще: раз мы приехали из Москвы, значит, мы — коммунисты, большевики, привилегированные. Не могу сказать, что мне это сильно отравляло существование — дети всегда находят какие-то источники радости. А там было красиво, было большое озеро, где мы купались, ходили в лес за грибами, но голодали при этом сильно. Помню очень хорошо, что есть хотелось все время, потому что нам есть было нечего — маме в колхозе практически не платили.

У деревенских было подсобное хозяйство, скот, птица — у нас ничего, только т.н. трудодни и то, что присылал отец из Москвы. При этом хозяйка дома, где мы жили пекла так называемые шаньги — большие ватрушки с картошкой. Они лежали наверху на полке и очень вкусно пахли. А я хотела есть, и как-то раз, когда ее не было, я залезла и отщипнула кусочек. Она увидела это в окно, влетела в избу и стала дико кричать на меня: «Воровка». Это меня просто убило.

Но в основном, я очень хотела домой, а нужно было, чтобы отец прислал вызов.

— И даже москвичам нельзя было вернуться?

— Нет, во время войны нельзя было вернуться в Москву без специального пропуска. Наконец он прислал нам необходимые бумаги. Когда мы сели в грузовик (до станции было 60 километров), чтобы уезжать из деревни, где оставались подруги, друзья, где прошли два года — существенные в детстве — я рыдала. Все думали, что плачу от горя, что я расстаюсь, а я плакала от счастья.

Потом мы приехали в Москву, и я поступила в школу. По сути, предыдущие два года оказались полным провалом в учебе, потому что деревенская школа не дала ничего. Кроме того, я обрела специфический челябинский говорок. И в московской школе я боялась рот раскрыть: в классе сидели, как мне казалось, умные взрослые девицы, старше меня на 2 года (в 41–42 годах школы были закрыты) — девицы с прическами, маникюром, а я была деревенской замарашкой. Так что первый год я весь промолчала и училась на двойки и тройки.

Литература и рисование

А на следующий год пришла молодая, красивая и, главное, очень талантливая учительница литературы — и это мое самое прекрасное детское воспоминание. Как-то я, двоечница, ужасно себя презирая, отвечала ей урок, а она вдруг отнеслась ко мне по-человечески. Она сказала: «Я бы вам поставила пять в четверти, но вас тут тройки стоят. Так что, извините». Впервые ко мне кто-то обратился на «вы» и просто обратил на меня внимания. Я в нее влюбилась, а она влюбила меня в литературу. Она была страстная поклонница Пушкина, создала драмкружок, где мы ставили пьесы, начиная с «Маленьких трагедий». И это было счастье! Из-за нее я ходила в школу как на праздники. А литературу полюбила с тех пор навсегда.

— Но выбрали рисование.

— Да. Потому что одновременно у нас по школьной программе были походы в Третьяковку. И нас водила систематически очень хорошая экскурсовод, через нее я влюбилась еще и в искусство. Так что я разрывалась — литература или живопись, изобразительное искусство. Моя литераторша уговаривала меня поступать на филфак, и я бросила рисование (хотя уже начала ходить на подготовительные курсы). Я страшно страдала в то время: когда по радио рассказывали о каком-нибудь художнике, выключала приемник. Но потом мой отец, внимательно относившийся к нашим с братом увлечениям, нашел Полиграфический институт, где можно было сочетать искусство и литературу. Художник книги — это, оказалось именно то, что мне нужно.

Авраам

— Так Полиграфический институт — это был не ваш выбор?

— Нет, не мой. Папа нашел его, но когда я туда пошла, я поняла, что он очень удачно выбрал. Но отказаться от литературы сразу не могла. Тем более что к тому времени я стала неплохо учиться и даже могла бы получить медаль, которая давала право поступить без экзаменов во многие институты, но не в Полиграф — туда надо было сдавать экзамен по специальности. И с медалью я бы, конечно, пошла на филфак. Но поскольку я оказалась лишней в квоте медалистов, то меня срезали на последнем экзамене, поставив тройку, и медаль я не получила. А раз все равно сдавать экзамены, я пошла в Полиграф. И учеба там стала счастливым временем, потому что у нас были преподаватели, которые когда-то кончали ВХУТЕМАС, так что это был преображенный ВХУТЕМАС.

— ВХУТЕМАС, может, для тех, кто не знает — это…

— Высшие художественно-технические мастерские, образованные на основе Строгановского художественно-промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Там учились все формалисты: Кукрыниксы, Дейнека, Бурлюк, даже какое-то время Маяковский. Он находился на Мясницкой, напротив Почтамта.

— Я об атмосфере.

— Атмосфера у них была замечательная за одним исключением: поскольку они были формалистами, в советской стране их порядком громили. Но мы учились, этого не ощущая, нам разрешали все. Мы могли делать то, что, например, нельзя было в суриковском институте, где был очень строгий идеологический прессинг. У нас его не было. Основным посылом было то, что художник книги должен быть образованным человеком, так что учиться было очень интересно. У нас прекрасно читали античную и средневековую литературу и историю. Кроме того, преподавались книжная гравюра и весь процесс производства книги. И до сих пор для меня книга священна. И то, что сейчас она сходит со сцены, меня очень огорчает, хотя я не верю, что она совсем уйдет.

Когда я начала делать диплом, я о Боге еще не помышляла. Но поскольку мы проходили историю искусств, то в общих чертах я о Христе знала. Ведь история искусств — это не что иное, как история Библии, ее иллюстрация, так что невольно проникаешься ее системой координат. Это или приход к Богу или, как в новое время, уход от Него, но всегда разговор с Богом.

Меня Библия бессознательно притягивала. Я была уверена, что Бог есть, хотя дома никогда ни одного слова о Нем не слышала. Наверное, если бы я спросила у родителей, есть ли Бог, они бы мне сказали: «Нет». Словом, для диплома я выбрала книгу Михаила Пришвина «Моя родина». Пришвин писал о природе, он считался пейзажистом в литературе, но я почувствовала присутствие Бога в его книгах, и это меня привлекло. Позже я узнала, что он был действительно очень религиозным человеком. Но при советской власти говорить об этом было нельзя, а мне нужно было не только оформить книгу и проиллюстрировать ее, но и написать к ней подробную объяснительную записку.

И я написала, а эпиграфом взяла его слова: «Родина — это не то место, где человек родился, а то, где он обрел себя», что в то время считалось страшным криминалом, и тех, кто любил что-нибудь кроме советской родины, называли «безродными космополитами». Когда мой руководитель проекта это прочел, он пришел в ужас и стал требовать, чтобы я сняла цитату. «Ни за что» — сказала я, дорожа этими словами. И тогда на защите он выступил против меня: «Она придумала за Пришвина. Пришвин — наш прекрасный природоописатель, и ничего больше». За всю историю института это был, наверное, единственный случай, когда руководитель проекта выступал против выпускника. Но комиссия была милостива, и диплом мне зачли. А на выпускном вечере он со слезами просил у меня прощения: «Вы не представляете, какую беду могли навлечь на саму себя, на наш институт и вообще на всех нас».

Сейчас я сделаю маленькое отступление. Мой отец — как мне казалось — очень любил советскую власть. Горел на работе, был настоящий беспартийный большевик. Он был устроителем очень крупной поликлиники в Москве, в которой тогда все наркомы лечились (сейчас они министры). Свою поликлинику он обожал, дневал там и ночевал, поскольку заведовал рентгеновским отделением и был фанатиком своей работы, получая, конечно, копейки.

Когда было знаменитое дело врачей, он тоже пострадал, потому что он пригласил на консультацию профессора Якова Этингера, ставшего одной из жертв режима. Отца не посадили, не сняли совсем с работы, но с заведования сняли. Так что в свои 16–17 лет я уже кое-что знала про советскую власть. Кроме того, у меня был старший брат, который додумывался до всего сам. И когда, я раскрывала газеты на словах: «Менделисты-морганисты — враги народа» или «безродные космополиты…», я спрашивала, что это, а он мне объяснял. У отца я не могла спросить, он бы мне сказал: «Ты все равно не поймешь. Потом когда-нибудь расскажу». Но когда появились заголовки, набранные огромными черными шрифтами, «Врачи-убийцы», отец, прочитав их, произнес: «Такого не может быть». Это было его первое сомнение: врач не может убить пациента, а речь шла о том, что они сознательно отравляли наших деятелей правительства и партии.

Оттепель

Чудо случилось после смерти Сталина: врачей реабилитировали, не помню точно, сколько прошло месяцев. Но, если Сталин умер в марте 53-го года, то где-то через месяц или два, тут я могу ошибиться, в газете появилась маленькая заметочка на последней странице, что такие-то и такие-то за отсутствием состава преступления реабилитированы. Помню, что мне позвонила моя подруга: «Ты газеты читала?» Я говорю: «Нет». А телефон в коридоре, и газета рядом на тумбочке лежит. Лихорадочно листаю и на последней странице нахожу это объявление.

Для меня это было событие потрясающее: мы уже готовились к тому, что всех врачей и всех евреев вышлют из Москвы. Причем, как я узнала совсем недавно, когда был вечер, посвященный 60-летию тех трагических событий, у Сталина был план: врачей публично на Красной площади повесить, а всех евреев посадить на поезд, выслать из Москвы в Сибирь, а по дороге эти поезда пустить под откос. Тогда мы этого не знали, но о том, что нас собираются выслать, слухи ходили. Я в совершенном счастье бегу к отцу, показываю эту газету, а он не обрадовался, наоборот, помрачнел. Я потом поняла: рухнула вся его система. Все, во что он верил, развалилось. А по улицам ходили счастливые люди. Евреи ходили с радостными лицами, это было заметно.

Гибель Содома

— Это, наверное, длилось не так долго?

— Это длилось не так долго, но это была оттепель. Но мы думали, что это настоящая весна, надеялись, что жизнь изменилась. И она действительно радикально изменилась, когда после XX съезда на площади Маяковского стали проходить собрания, где поэты читали стихи.

— Вы ходили?

— Ходила, конечно. Слушала Евтушенко, Вознесенского. И мы все ходили в Политехнический музей — там были замечательные поэтические вечера. А до этого, например, нельзя было читать Есенина. Ахматова была запрещена. А художники! Мы знали только тех, что были до импрессионистов — импрессионисты были запрещены.

— А дальше искусство заканчивалось?

— А дальше искусство заканчивалось. Сейчас это трудно себе представить, тем не менее, было так. Еще в студенческие годы у меня был интересный эпизод. Я только-только поступила, и нас с подругой один мальчик пригласил в литературный кружок, где студенты читали стихи. Кто свои, кто чужие. Все абсолютно невинно. Мы были самыми юными, нам было по 17–18, ребята постарше, но не больше 22-х. И вдруг однажды тот, кто нас пригласил, пришел, встал на колени перед всеми и сказал: «Ребята, я вас заложил, за вами придут». Оказалось, что его в свое время вызвали в органы (а у него отец был расстрелян в 37-м году) и сказали: «Создашь студенческий кружок и будешь рассказывать нам все, о чем там говорят. Если ты этого не сделаешь, то твоя мать уйдет за твоим отцом». Такая альтернатива. Рассказывать было не о чем, но он свято выполнял приказ.

— Если нельзя было читать даже Есенина, то ему не о чем было и говорить.

— Да, конечно, но это не имело значения. В общем, за ними пришли. Правда, девочек он пожалел, не назвал, заложил одну, которая чем-то ему досадила. А ребята получили по 10 лет. Я хочу, чтобы знали теперешние молодые — не стоит вспоминать о том времени добрым словом, там не было ничего хорошего, кроме того, что мы были молодыми, и поэтому радовались жизни. Нам было страшно, безумно страшно. Когда ребят увели, мы с подругой каждый день, вернее, каждую ночь ждали, что теперь придут и за нами. Мы прятали свои дневники, какие-то фотографии. Самое ужасное было в том, что мы не знали, в чем наша вина. Если бы знали, как те молодогвардейцы, которые против фашистов боролись — это одно. А тут ты чувствуешь, что ты чем-то не такой, но не понимаешь, в чем твоя вина.

Молодость моя была не могу сказать, что вся печальная. Мы занимались искусством, мы ездили на этюды, и это было прекрасно, но все было отравлено постоянным страхом. Идешь по улице, и тебе кажется, что за тобой кто-то идет.

— Это могло быть и по-настоящему?

— Ну, конечно! Если всех наших ребят посажали, то они вполне могли назвать и нас во время допросов.

— Конечно, могли.

— Да. Ребята отсидели четыре года и вышли после смерти Сталина. Вышли, конечно, сломленными. Один — самый яркий, самый талантливый — на свободе стал пить и повесился. Другой, совсем молодой, стал священником. Это отец Илья Шмаин. Как только он вышел, они с родителями сразу уехали в Израиль, где он обратился в христианство. Потом они переехали во Францию, и там его рукоположили. Он с семьей там прожили 30 или 40 лет, потом вернулись сюда. Здесь у него был приход.

— Вы с ним встречались?

— Я несколько раз была у него на службе. У него была невеста Мария Житомирская, которой было 15 лет. Замечательная девочка, постоянно ходила к нему в тюрьму, а ее не пускали, потому что она еще несовершеннолетняя. Она сейчас жива, а отец Илья умер в 2005 году. Самое интересное, что тот, кто создал кружок и писал доносы, потом стал известным церковным деятелем. Это Феликс Карелин. Он постоянно писал какие-то воззвания, протестные письма… Судьба его оказалась еще трагичнее, чем судьба всех этих ребят, потому что его тоже посадили. Такой был порядок — доносчик тоже должен был сидеть. И посадили в камеру с уголовниками, а те его моментально вычислили как стукача. Они заставили его играть в карты, и он проиграл. В качестве выплаты проигрыша он должен был убить человека. И он убил, после чего получил еще 15 лет. И он вышел через 15 лет после того, как вышли остальные.

Потом стал церковным деятелем. Вероятно, он обратился искренне. Ему никто из нашей компании не сказал ни одного слова упрека. Но никто с ним больше не общался.

— Но это действительно страшный выбор.

— Страшный. «В круге первом» у Солженицына кто-то из жен посаженных сравнивает себя с женами декабристов. А другая ей отвечает: «Не сравнивайте. Они ехали туда в роскошных каретах, их никто не лишал возможности вернуться. И не в 9 метров, как у нас. Их никто не выгонял с работы, их детей не травили в школе. О них поэты сочиняли прекрасные стихи и поэмы, их воспевали, как героинь. А мы — изгои». Это правда. Самое страшное было то, что ты становился изгоем.

Мы жили, как я уже сказала, в коммунальной квартире, и мои родители лечили соседей абсолютно бесплатно. Но, когда началось дело врачей, стали приходить так называемые агитаторы. Всех собирали коридоре, и агитатор рассказывал, кого мы будем выбирать, хотя кандидатура всегда была только одна. И когда было дело врачей, соседи спрашивали: «А расскажите нам про врачей-убийц», — имея в виду нас, хотя мы стояли рядом. — «У нас тут врачи в квартире живут, а кухня общая, у нас там все общее, как бы чего не подсыпали».

Поскольку мама работала, у нас в семье одно время была домработница. Тогда это было очень дешево, приезжали девчонки из деревни, которые мечтали пристроиться. Она у нас жила, питалась, ей платили какие-то деньги. А когда она узнала о врачах, она меня постоянно дразнила. А у меня дядя был расстрелян. Он был директор крупного химического комбината в Донбассе, а потом оказался участником одного из открытых процессов, описанных Фейхтвангером. Так она меня дразнила: «Твой дядя Кирова убил». Почему Кирова? Но я боялась сказать об этом даже родителям.

Интересно, что даже в этой атмосфере страха мы снимали летом дачу, к родителям каждый день приходили в гости знакомые, друзья. Ожидая ареста, неизвестно за что, тем не менее, они ставили пластинки, заводили патефон и танцевали. Может, хотели забыться.

— Пир во время чумы?

— Наверное, и это тоже. Да, я еще вспомнила, родители мои никогда о Боге не говорили. Но после смерти отца в одном из тайничков у него я нашла свиток Торы и коробочку с молитвами, которая на лоб повязывается — тфиллин. Причем он сохранил это в самые страшные годы, когда Гитлер подходил к самой Москве в октябре 41-го года, когда Москва была практически совершенно не защищена. Отец уничтожил все документы, все наши фотографии, ожидая, что немцы его расстреляют. А то, за что его немедленно должны были расстрелять, сохранил.

— Это была такая связь с корнями?

— Традиционная связь с корнями. Вероятно, какая-то вера, о которой он никогда не говорил, в нем была. Найдя тайник, я пожалела, что никогда не говорила с ним о Боге.

— Я понимаю, у нас с вами позже будет разговор о православии. Но скажите, у вас никогда не было мысли о принятии веры отцов?

— Нет, у нас в доме этого культа никогда не было. Я пережила много всякого сложного в детстве, но до войны меня никто никогда не дразнил еврейкой. Классе во втором или в третьем кто-то сказал про другую девочку — вот еврейка. И учительница, умница, поставила нас, несколько еврейских девочек, перед всем классом, и сказала: «Посмотрите на них, какие они хорошенькие. А как они хорошо учатся. Как же можно их не любить?» Это я запомнила. Но в деревенском классе я боялась безумно. Моя фамилия, знание немецкого языка были чужими там, поэтому я очень боялась сказать, кто я, и очень страдала по этому поводу. Потом все прошло, стерлось. Но я и не знала, в чем заключается эта религия, о христианстве я знала гораздо больше.

— Потому что вы учились?

— Потому что я училась, потому что читала. Вся культура, которой я была пропитана, которую я очень любила, была христианской. В общем, Иисуса Христа я любила всегда. Хоть чуть-чуть о Нем узнаешь, и уже невозможно Его не любить. Но креститься никогда не собиралась, мне это и в голову не приходило. Мне казалось, что это глупость какая то, зачем это нужно, это же не в партию вступать.

— То есть, достаточно того, что вы верите?

— Да. Я молилась часто. Еще в раннем детстве. Помню очень хорошо: я в кроватке своей лежу и молюсь, чтобы папочка и мамочка долго-долго жили и были здоровы. И перед экзаменом всегда молилась. Причем я чувствовала, когда эта молитва услышана, а когда нет. Но жила как все и не ставила себе задач стать особенной, хорошей. Но в какой-то момент… Сейчас я буду тебе рассказывать, о людях, которых ты знаешь.

Зачем нужно креститься

Я окончила институт, уже у меня был сын Митя, я работала в Мастерской прикладной графики, и там все читали книгу Раймонда Моуди «Жизнь после жизни» о случаях клинической смерти и обсуждали ее. И я сказала: «Мне не нужны научные доказательства существования Бога, потому что вера на то и вера, чтобы верить, а не научно доказывать». И тут подошел ко мне художник Саша Шумилин. Я знала, что он церковный, верующий человек, но особой близости между нами не было. Он затащил меня в угол и начал горячо говорить: «Да, ты все правильно сказала…» — и говорит, говорит. А ведь он был молчаливым, суровым человеком.

Я смотрела на него с удивлением, думая: «Что с ним такое? Чего это он так разошелся?» Мы вышли на улицу, долго гуляли, он мне все объяснял, что я должна креститься. Я говорю: «Я не понимаю, зачем? Я и так в Бога верю, зачем мне ваша церковь? Я пойду лучше в лес, на природе помолюсь, там гораздо ближе Бог». Потом мне его жалко стало, он так старался. Я говорю: «Знаешь, ты меня не убедил, но если для тебя это так важно, найди человека, способного меня убедить, я согласна с ним поговорить».

— Не креститься, а поговорить?

— Поговорить — зачем креститься. А если он меня убедит, может и креститься. Он мне буквально в тот же день позвонил: «Есть такой человек. Мы с тобой встречаемся такого-то числа в таком-то метро».

— Это какие годы?

— 78-й или 79-й. Креститься было еще опасно, но тогда мне это в голову не приходило. Я только думала: «Ну, что ему надо!» Наступил тот день, мы встречаемся в метро Новокузнецкая. Ужасная погода, Саша весь простуженный. Я говорю: «Сидел бы дома, чего ты пошел на улицу?» Он говорит: «Ради такого дела я бы на карачках пополз». Вот это да! Какого такого дела? Мы с ним пришли в церковь Всех Скорбящих Радость. Это была первая церковь, в которую я вошла.

— И это при том, что вы верили в Бога и что вы были человеком искусства? Вам не было интересно даже с художественной точки зрения?

— Нет, нет, это была не первая, я немножко ошиблась. В церковь меня тянуло, честно говоря. Я часто хотела пойти, но меня всегда останавливало то, что я некрещеная и что я еврейка. Думаю, как войду, меня сразу погонят оттуда: «Кто вы такая, чего вам надо?» Что, кстати, потом случалось не раз, особенно после того, как я крестилась. Мне говорили: «Что вы тут делаете, идите в вашу синагогу». Что касается храма как собрания произведений искусства, к сожалению, наши православные церкви мало дают материала для любования художника. И эта церковь мне ужасно не понравилась, все было, с моей точки зрения, ужасно фальшиво. Гораздо позже я узнала, что это бывшая масонская ложа.

Была Пассия, начало Великого поста, вечерняя служба, и я, конечно, ничего не понимала. Входят, выходят, как в театре, занавес какой то, распятие стоит жуткое, натуралистическое. Когда все закончилось, Саша подвел ко мне одного человека — чтеца в той церкви — и говорит: «Этот человек тебе расскажет, зачем надо креститься». Тот приглашает нас к себе домой на Аэропорт и начинает меня ужасно ругать: «Ходят тут всякие, крестятся, не зная, зачем, не понимая, какая это огромная ответственность».

Он решил, что я пришла креститься, что становилось модным — интеллигенция стала поворачиваться в сторону Церкви. Я отвечаю: «Да я вроде бы и не собиралась креститься, только узнать хотела». Но он не слышит меня: «Я знаю, почему вы хотите креститься — в этой стране можно быть только русским. А если нельзя быть русским, то хотя бы православным». Это вообще меня взбесило. У меня даже мысли такой не было. Идти в Церковь, чтобы только приспособиться, было для меня невыносимо. Я свою национальность уважала, никогда не хотела с ней расстаться.

А еще я к тому моменту прочла серьезные книги: и святоотеческую литературу, и — главным образом — новых философов: Бердяева, Булгакова, Флоренского. И была ими увлечена. Я зачем-то их упомянула, тут он разозлился еще больше: «Это все еретики, их всех надо запретить». А уж когда он узнал, что я художница, гневу его не было предела. «Искусством занимаешься! Это духовная деятельность душевного человека, распространение греха». Я думаю: «Боже мой, куда я попала!».

— Фра Анжелико, Эль Греко, Джотто тоже грех распространяли?

— Это католики! О них лучше было не упоминать.

— Страшные люди!

— Слава Богу, я не произнесла этих имен, которые, конечно же, хорошо знала и очень любила. Какой Джотто! Смеешься? Их всех нужно было сжечь. Я стою, чуть не плачу и думаю: «Бежать! Если этот человек из Церкви, то бежать и никогда близко к Церкви не приближаться». С этим я ушла. Я рыдала: «Саша, за что он надо мной так издевался? Что я ему такого сделала?». Саша, будучи сам художником, пытался меня успокоить.

Вернулась домой, спать не могу — думаю: «Как же так? Вся наша культура создана христианами, вся великая человеческая культура. Не может быть, чтобы все они были такие, как этот. Наверняка есть другие». Наутро звоню одному другу, он лет на 30 или 40 лет меня старше. Из первых эмигрантов, был вывезен во Францию ребенком и прожил там практически всю жизнь. Он был связан с Эфроном, воевал в Испании, вернулся сюда, и ему немедленно предложили сотрудничать с определенными органами. Он отказался, тогда его отправили в Воркуту, потом в Караганду, где он протрубил не больше, не меньше 17 лет, и все 17 лет он был уверен, что осужден по ошибке, а на самом деле советская власть поступает правильно.

Мой муж с ним познакомился раньше и рассказывал мне: «Человек столько лет просидел, но все равно верит в идею коммунизма». Я отвечала: «Значит, дурак». Но потом он быстро разуверился и женился на моей ровеснице и моей приятельнице, так мы и познакомились. Я ему позвонила, потому что он был верующим. Во Франции, в Париже в церковь ходил, был иподиаконом. У них сын был, ровесник моего Митьки и тоже Митя, и когда ему исполнилось 13 лет, он сам захотел креститься. И это как-то меня тронуло. Я звоню Алексею Владимировичу и рассказываю: «Вот какой у меня состоялся разговор. Объясни мне, что это значит? Что это за церковная позиция?» Он отвечает: «Чушь. Знаешь, давай я тебя отведу к другому священнику».

Я соглашаюсь, потому что уже и сама хочу понять, что это за церковь, которая так странно себя ведет. На следующий день мы с ним пошли в храм Ильи Обыденного, там служил старенький-старенький священник — отец Владимир. Служба кончилась, мы подошли, и я стала рассказывать. Отец Владимир послушал и говорит: «Да, что вы, деточка? Да не переживайте так. Художница? Да рисуйте себе на здоровье. Антисемитизма в Церкви никакого нет, все хорошо, все замечательно. Давайте я вас сейчас окрещу». Я говорю: «Ну, нет. Один говорит одно, этот совершенно противоположное. Где правда?»

И уже ни о чем не могу думать, кроме одного: что такое Церковь? Спросить ни у кого нельзя. Книг ни одной. Это сейчас море книг, а молодые даже не могут представить, что это такое, когда нельзя купить Евангелие. Разговоров о Боге боялись. В церковь ходить было опасно, потому что могли донести, после чего с работы обычно выгоняли. Если в церкви вокруг священника группировался приход, его немедленно переводили на другой конец Москвы. Эта власть боялась всякого коллективизма.

— Незапланированного коллективизма.

— Да. Он дозволялся только своим. В общем, я пытаюсь что-то узнать, ко всем пристаю. Мои друзья-художники знали чуть больше, чем я, но они относились к христианству как к предмету, вдохновляющему их на творчество. Сегодня они увлекаются православием, завтра буддизмом. А для меня это был вопрос жизни и смерти, самый главный. Еще когда я была в гостях у того, у первого, когда мне хотелось бежать от такой Церкви, я ощутила, что если я уйду с таким настроением, то я потеряю самое главное в своей жизни. Я очень хорошо помню это чувство: произойдет что-то такое, что потом не исправишь, поэтому мне обязательно нужно докопаться до истины.

Были у меня еще друзья, муж и жена Штейнберги, художники, с детства церковные люди. Я, конечно, к ним ужасно приставала с моими вопросами. Они говорят: «Давай, мы тебя отведем в церковь, куда сами ходим. Там у нас четыре священника и все очень хорошие, может, они что-нибудь тебе скажут». Я была готова куда угодно идти. Это оказался храм Воскресения Словущего в Брюсовском, там действительно был замечательный настоятель, отец Сергий Вишневский. Он служил — будто летал, но я этого не понимала, это было тогда закрыто от меня.

Они подводят меня к молодому священнику, называют — отец Георгий. Я ему снова рассказываю: не то, что я хочу или не хочу креститься, мне надо знать, зачем люди крестятся. Он говорит: «Знаете, я вам ничего не могу сказать, потому что извне этого понять невозможно. Вы походите с нами в церковь, захочется вам креститься, я вас окрещу». Я начинаю ходить. Каждое воскресенье, как на работу, иду на литургию. Естественно, ничего не понимаю, не знаю ни одного слова.

— Как мы с вами помним, книг не было никаких, в том числе и текстов литургии.

— Текстов никаких не было. И вообще, что такое литургия, зачем она, мне никто не объяснил. Зачем-то становятся на колени, целуют руку священнику, это меня ужасно шокировало. На стены стараюсь не смотреть — ужас, конец света. Как говорил отец Александр Мень про свой храм — «смерть эстетам». Что это? Зачем? Опять же, спросить не у кого, но хожу я исправно. Напротив этого храма дом Союза художников, где живут многие мои друзья, и я стараюсь незаметно прошмыгнуть, каждый раз боясь, что кто-нибудь меня увидит.

Наступает Пасха. Я знаю, что будет ночная служба. Иду ночью. Одна. В чем служба заключается я, конечно, не знаю. Церковь маленькая, потолки низкие, дышать абсолютно нечем — толпа страшная. Меня куда-то в угол запихнули, я стою вся сдавленная и понимаю, что всю ночь я так не выстою, я просто умру. И выйти невозможно. И я тут взмолилась. Знаешь, как бывает, когда бессознательно не обращаешься ни к кому, а по привычке говоришь какие-то слова: «Господи, выведи меня отсюда, я тут умру».

И вдруг я чувствую, как будто пространство вокруг меня расширяется, мне легко дышать, ничто меня не беспокоит и не пугает. А самое главное, как будто рядом кто-то стоит и меня охраняет. Не просто меня охраняет, а еще и очень сильно меня любит. И я заливаюсь чьей-то любовью. Я стою совершенно счастливая. Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не понимаю, но не замечаю, как пролетела эта ночь — я купаюсь в совершенно непонятном счастье.

Утром я бежала домой счастливая. Митьке пытаюсь что-то рассказать, маме (муж у меня умер недавно, и это была тяжелая травма, но не она заставила в церковь прийти) — ничего не в состоянии объяснить. Иду к этому священнику на следующий день и говорю: «Я не знаю, что это было, но, если у вас всегда так, то я хочу быть с вами». Он говорит: «Ну, хорошо. Я готов вас окрестить». И назначает мне день. Опять я в сомнениях, снова мне кажется, что я предаю веру отцов, хотя у моих отцов, как я уже сказала, веры не было. Но утром я все-таки иду, взяла с собой Митю — ему было 15 лет. Пошел Саша Шумилин женой и с дочкой Инной и Штейнберги, которые меня туда привели.

Сам обряд мне показался смешным, забавным. Отрезают что то, надо плевать, ходить вокруг чего-то. Конечно, никакой «Символ веры» я прочесть не могла: одновременно со мной крестили грудного младенца, и мы ним примерно одинаково понимали, что происходит. Но когда меня причастили, у меня поплыло перед глазами, я ухватилась стол, чтобы не упасть. А дальше началось непонятное состояние счастья. Я не ходила, я летала. У меня было чувство, что из меня вынули центр тяжести, и я, как шарик, взлетела. Я всем надоела своими попытками объяснить свое состояние, сама не понимая, что это. Совсем недавно умер мой муж и всегда, когда умирает близкий человек, остается ужасное чувство вины: зачем что-то сказала, зачем-то обидела, все вспоминается. Я была уверена, что так будет до самой смерти — вдруг этого тоже не стало. Никакого чувства вины, я совершенно счастлива.

Катехизация от Бога

Единственное, у меня осталась куча вопросов. Я очень въедливая, и вопросы меня одолевают ежесекундно. Что такое Церковь? Ну, что ЭТО такое? Я помню, что хожу по улице взад и вперед, и у меня возникают вопросы. Спросить ни у кого, да даже если и спрашиваешь, то отвечают как-то туманно. И тут начинает происходить удивительное: у меня возникает вопрос, а через секунду в моей голове на него дается ответ. Следующий вопрос, следующий ответ, причем ответ исчерпывающий, который меня абсолютно убеждает. Иногда, приходя домой, я их записывала. Сожалею, что не делала это системно, у меня нет такой привычки вести дневник. Но, сейчас, когда мне попадаются эти записи, я понимаю, что Бог на меня обрушил все. Он не мерой дал, Он открыл мне все сразу. То, что Он Сам отвечал на мои вопросы, я понимала уже тогда. Он проходил со мной катехизацию. Я искренне, как ребенок, задавала вопросы и получала замечательные ответы. Какие-то я понимала тогда, какие-то понимаю только сейчас. 32 года прошло, а я понимаю только сейчас, какие глубины Он открыл. А что-то еще предстоит открыть.

Потом мы с Митей поехали отдыхать в Питер, и у меня открылось иное видение Петербурга, где я бывала до этого очень часто. Я вдруг увидела другими глазами «дух неволи» — прямые насильственные проспекты, изогнутые мосты. Обо всем этом я писала письма Саше Шумилину. А он, как выяснилось, показывал их своему другу отцу Владиславу Свешникову (твоему отцу). И в какой-то момент отец Владислав сказал: «Ну, приводи ее». И мы пришли к вам.

Отец Владислав открыл дверь, и я была поражена его обликом. Я всем рассказывала: у него глаза, устремленные внутрь. Он видит тебя и не видит одновременно. Мы прошли в его кабинетик, и я там просидела 10 часов. Ходила матушка, бегали дети, я задавала вопросы. Наконец-то я могла спросить что-то у живого человека, а мне отвечал. Когда порывалась уйти, понимая, что это неприлично, он говорил: «Ничего, ничего. Не уходите. Спрашивайте. Бросьте ваши интеллигентские штучки».

Я стала его прихожанкой. Мы собирались у него, чтобы обсуждать серьезные вопросы, что было под запретом. За его домом следили, он даже знал стукача, который постоянно стоял под его окнами. Когда мы обменивались книгами, а книги эти были самиздатовские, напечатанные на машинке, нужно было сказать вместо «принеси мне такую-то книгу» «принеси мне красную кофточку». В органах про нас знали прекрасно, и наш «эзопов язык» был для них открытой книгой. Но это была замечательная жизнь. Отец Владислав служил тогда в Тверской области, в Кувшиново, и поездки туда были целым паломничеством. Едешь сначала на электричке, потом на автобусе, потом пешком идешь несколько километров. Вечер, темно, деревня покрыта снегом, и будто попадаешь в XIX век — вдали на горе церковь стоит, и горит огонек в доме священника — это отец Владислав слушает BBC. Это был праздник. Позже вокруг него начала формироваться небольшая общинка, началась наша церковная жизнь.

— Как я понимаю, в вашей жизни было несколько священников.

— Да.

— Например, отец Александр Мень. Но о нем — человеке удивительном — нам все же что-то известно.

— Не просто «что-то», о нем написано немало книг.

— Поэтому я хочу попросить вас рассказать об отце Александре Борисове, все время находившемся в тени тех великих личностей, что его окружали. А оказалось, что только он способен столько лет стоять во главе уникального прихода.

— Я с радостью расскажу об отце Александре Борисове. Он умный, способный, кандидат биологических наук, пришел в христианство из науки, что стоило ему неких серьезных проблем и потерь. Я уверена, Господь ему благоволит. Ему удается удержать огромный и, надо сказать, плохо управляемый контингент интеллигенции (еще отец Александр Мень говорил, что ему достался особый народ, который плохо управляем, сам себе царь, господин, сам себе начальник). Это действительно так, с интеллигенцией особо трудно. Также было и со мной, я ничего не принимала на веру.

Отцу Александру Борисову поразительным образом удается быть настоятелем. У него есть одно совершенно удивительное качество: он никогда ни с кем не спорит, никогда никого не осуждает и никогда не накладывает епитимий. Он обладает свойством, по сравнению с которым все остальные дары ничего не стоят. Это смиренномудрие. Я только теперь поняла, какой это редкий дар. Он всегда смиренен. Ты чувствуешь, что он тебя не только уважает, он всегда потрясен, какая ты. Когда ты идешь к нему на исповедь, иногда что-то трудно сказать, иногда даже хочется, чтобы тебя поругали, а он: «Да, бросьте, Лилечка, что вы на себя наговариваете? Вы такая хорошая».

Мы иногда ездим в паломничества, целый автобус народу, человек 40–50. В дороге мы останавливаемся в гостинице или в семинарии, общая трапеза, забываем о нем совершенно, болтаем — счастливые. А он сзади ходит с пластмассовым мешком и собирает грязную посуду, объедки. И никого не упрекает: ребята, вы бы, может, делом занялись.

Я достаточно давно в Церкви, но я никогда и ни у кого не встречала этого свойства. Что касается меня самой, даже намека на это смиренномудрие я в себе не вижу, и проживи я еще сто лет, оно никогда во мне не появится. Обидчивость, неспособность прощать — этого сколько угодно. А вот способности прощать мало. Я знаю, что ему очень многие причиняли и продолжают причинять боль. Тем не менее, он умудряется своей любовью все растворить, и люди начинают меняться на глазах… Думаю, поэтому он держит четыре тысячи самых разных человек и куда только кого не заносит, но своей чистотой, удивительной детскостью он всех притягивает, как магнит.

Армянская община

— Есть еще одна страница в вашей биографии. Где-то в конце 80-х, не знаю, помните ли вы об этом, мы с вами встретились в больнице. Я туда приехала с вещами для людей, попавших в страшное землетрясение Спитаке, а вы были с Гамлетом.

— Ой…

— В моей жизни, как я понимаю, и в вашей тоже, встреча с армянской христианской общиной стала одним из самых светлых и ярких событий. Это правда?

— Этой замечательной общине я обязана практически всем. Даже, как ни странно, знакомством с отцом Александром Менем. В какой-то момент моей жизни мне было сказано, что нельзя заниматься искусством, а я не могла понять, почему, но слушалась. И без всякой радости занималась рисованием только как работой, так как надо было зарабатывать, но чувствовала, что и это не приветствуется в Русской Православной Церкви.

Однажды мы сидели у вас на кухне, и отец Владислав говорил проповедь: «Мы, православные, — счастливые люди. У нас есть Священное Писание, Священное Предание, культ Богородицы, у нас есть иконы — мы сидим за пиршественным столом». А я была в депрессии: когда я долго не рисую, у меня начинается депрессия, потому что рисование для меня — это органика, физиология. И я неожиданно мрачно говорю: «Да, но за этим пиршественным столом можно умереть от голода, как умер греческий царь Мидас, которого боги наказали — и все, к чему он ни прикасался, превращалось в золото».

— Это был крик души.

— Это был мой крик души, и он это понял. Он внимательно на меня посмотрел и сказал: «Знаешь, говорят, в Ереване есть живая община. Может, тебе туда съездить?» По-моему, ты к тому моменту уже там побывала и кто-то еще. В общем, я так хотела исцелиться, что уже на третий день летела в Ереван. Никогда в жизни там не была, хотя и очень хотела, — денег не было. Летели мы втроем с Алешей Беловым и с его мамой. Мы не знали ни адреса общины, ничего. У нас был только номер телефона главы общины. Прилетаем в аэропорт и звоним по телефону Гамлету Закаряну. Он спокойно отвечает: «Садитесь на такой-то автобус, доезжайте до такой-то остановки, я вас встречу».

Мы садимся, доезжаем, нас встречает интеллигентный человек. У нас ведь представление об армянах зачастую несколько искаженное, а тут человек с тонким лицом, седыми висками, ведет нас к себе домой. Чистая квартира, но бедная-бедная — никаких ковров, хрусталей. Очень молодая жена — прекрасная светловолосая голубоглазая армянка, двое маленьких детишек. Я отчетливо помню, что, войдя в этот дом, я почувствовала радость присутствия Духа Святого. Он немножко поговорил с нами, потом извинился: «Мне надо работать (он был инженером-физиком, работал на атомной электростанции), но я вас поручаю другому брату, он вас поводит по городу и все покажет». Позвонил какому-то своему знакомому.

Мы ходим, глазеем как туристы по сторонам, а брат этот говорит только про Бога. Мы так не привыкли, мы говорим про Бога, но только в определенные часы нашей жизни. Мы, в общем, туристы, а тут люди живут Богом. Потом этот брат тоже должен был куда-то отлучиться, и он передал нас еще какому-то брату. Тот ведет нас к себе домой, где такая же бедная обстановка, маленькие детки. Накрывается стол: всего очень мало — макароны, мацони. Набегает куча соседей, и все говорят только о Боге. Что удивительно, нам это не скучно, нам интересно, они так говорят, будто Он — их хороший знакомый.

Нас снова везут на встречу, теперь — молодежной группы: они встречались раз в неделю по 15 человек по месту жительства. В этой группе были художники, артисты, режиссеры. И я как будто попала в итальянскую фреску — прекрасные лица с большими глазами, вдохновенные. Они пели под гитару. Никогда в жизни ничего подобного мы не слышали: у нас в православии так не принято.

— Сектантство какое-то.

— Сектантство или протестантизм — так это называли. А они пели необыкновенной красоты песни собственного сочинения, христианские песни. Мы уже валились с ног, тем не менее, пребывали в полном счастье. Эта была очень большая община, распространившаяся по всей Армении. Ее главой был тот самый Гамлет Закарян. Община состояла из мирян, своих священников не было, и они ходили в обычную церковь по воскресеньям.

Так прошло 10 дней. Нам показывали достопримечательности: Гегард, Гарни — все-все нам показали. Уезжала я оттуда с ощущением, что расстаюсь с самыми близкими, родными людьми. Я начала туда ездить. Все заработанные деньги тратила на дорогу туда — летала каждые три месяца. Потом произошла резня в Сумгаите, и было очень много беженцев. Чего только ни делали члены этой общины — они помогали бедным, строили дома (среди них были и строители), принимали беженцев у себя дома, расселяли их по санаториям и пансионатам. А самое главное, они всех обращали в христианство. Эти беженцы из Азербайджана не были крещены, никогда не слышали о Христе. Их крестили по 200–300 человек. А какая в этом была радость!

Счастливы были все: и беженцы, чудом избежавшие смерти, и члены общины. Там стояла атмосфера необыкновенного счастья и ощущалось присутствие Святого Духа. Братья их крестили, закладывали самые начатки веры, потом устраивали общие трапезы. Это невозможно забыть. Это было настоящее живое христианство, как в первые века. Я рассказала о них у нас в общине, и многие наши братья и сестры стали туда ездить. В конце концов, и отец Владислав туда поехал, и тоже был совершенно этим увлечен.

В это время в Ереване начались забастовки. Подобного не было нигде и никогда в России. Все было отлично организовано: утром люди шли на оперную площадь Оперного театра, где объявлялось — такие-то предприятия не работают, а остальные работают. Транспорт ходит по таким-то улицам, а по другим нет. Кто не работал, оставался на площади, люди стояли рядами вплотную друг к другу, но чувствовалось, что ты стоишь с братьями.

Все заботились друг о друге. Если была жара, над тобой раскрывали зонтик. Тебе подстилали газетку если, устав, ты хотел сесть. По рядам передавали хлеб и воду. А наверху, на крыше Оперного театра стоял трубач и исполнял армянские военные песни, и площадь, не разжимая губ, пела. Чувство единства мы испытывали необыкновенное. А братья со ступеней театра проповедовали в микрофон, днем они говорили людям о Христе, а ночью пели под гитару свои прекрасные песни. Царил круглосуточный праздник.

— Каким же образом они из бастующего Еревана привели вас к отцу Александру?

— Когда было землетрясение, люди оказались в больницах со страшными ранениями, они потеряли руки, ноги — были страшно изуродованы. Братья пошли к ним в больницы и попытались проповедовать, но их оборвали: «Уходите отсюда. Вы с руками, с ногами, ваши дети живы, а мы все потеряли. Где ваш Бог? Почему Он нас так наказал? Чем мы хуже вас?» Тогда братья замолчали и начали ухаживать за пострадавшими. Выносили судна, кормили с ложечки. Те не выдержали и спросили: «Кто вы такие? Наши родные за нами так не ходят, как вы». Тогда братья начали рассказывать, а когда они приехали в другой раз, их встречали счастливые, обращенные люди. Братья вывозили их на природу, строили им дома, собирали деньги, кто доллар, кто сто долларов, и даже открыли швейную фабрику, где женщины могли работать.

В какой-то момент братья мне сказали: «Знаешь, ты к нам не наездишься. У вас в Москве такое тоже есть. Есть такой отец Александр Мень». Я, конечно, слышала это имя. Кто же его не слышал тогда? Он собирал целые стадионы, но мне всегда говорили, что он еретик, что он проповедует неправильное православие. И я, естественно, верила, ведь говорили люди авторитетные. В Ереване мне дали его телефон. Мало того, братья сами позвонили Карине и Андрею Чернякам, которые были его прихожанами. Не успела я вернуться, как Карина и Андрей мне позвонили и сразу приехали ко мне домой.

Воцерковить искусство

И они привели меня к отцу Александру. Так я встретила человека, для которого культура значила очень много. Первый раз, честно говоря, я встретила такого человека в Церкви. Для него культура и творчество были языком, который дал Бог, только надо было умело этим языком пользоваться. Не всякое искусство хорошо. Есть искусство, действительно от Бога уводящее, в котором немало соблазнительного. И тщеславие, соперничество, зависть — все это там есть. Но если ты воцерковлен, и твое творчество воцерковлено — ничего не страшно. Надо только не дать ему стать языком врага. То, что как раз сейчас и происходит в искусстве. Сейчас искусство занято поисками невероятной формы, предназначенной поражать, а о содержании вообще никто не заботится. И часто его иначе, чем сатанинским, не назовешь.

— Получается, что с творчеством, с искусством вы были связаны тем или иным образом всю жизнь.

— Да.

— Книги, монументальная живопись — чего только не было. Кажется, вы пробовали себя и в иконописи?

— Иконы я пыталась писать, но скоро поняла, что это не мое. Меня Зоя Крахмальникова очень хотела ввести в икону. Она думала, что если я художник, то могу и иконами заниматься. Я походила по иконописцам и поняла — не мое. Нельзя быть светским, а потом стать церковным. Такие случаи известны, но я была очень требовательна к самой себе и не могла позволить себе того, что можно остальным. И я верила, что если ты напишешь хороший пейзаж, натюрморт или портрет, отражая в том, что ты пишешь, Бога, то это тоже все увидят, почувствуют.

— Что для вас оказалось самым важным, самым ценным в творчестве?

— Позиция людей церкви, отрицавших искусство, была такой: в искусстве враг легко находит себе место. Значит, можно заниматься только церковной формой искусства.

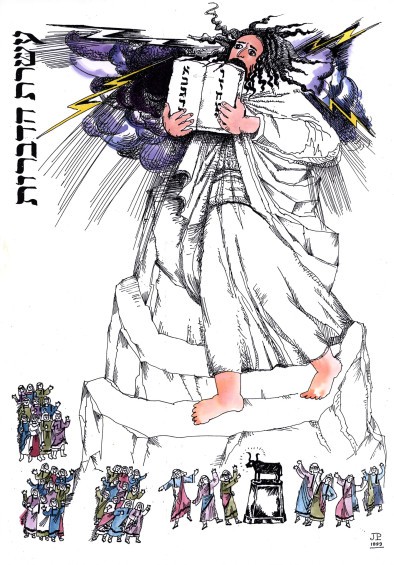

А отец Александр Мень поощрял творчество, считая, что всякое искусство должно быть, если оно, пусть в скрытой форме, но славит красоту мира, а значит Бога. Но я не могла решить, что мне делать. У меня был тяжелый период, когда я что-то делала только ради денег. Я мучительно возвращалась в искусство. Однажды — это были уже 90-е годы — я оформляла детскую книжку. Это был коллективный проект, где мне нужно было сделать несколько сюжетов, один которых о том, как Моисей со скрижалями сходит с горы. И я с невероятной легкостью и радостью его нарисовала, причем Моисей получился у меня похожим на Митю, сына.

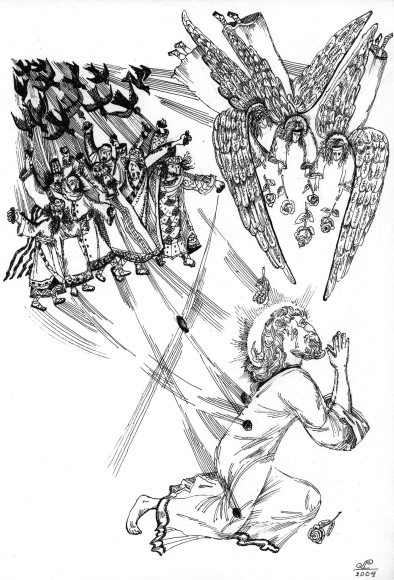

Когда я принесла его своей редакторше, она сказала: «Он у вас слишком еврейский. Сделайте его более русским». Русским я его сделать не могла, но что-то изменила, и он прошел. Но мне захотелось вернуть ему первоначальные черты. Я вернула, и вдруг захотела сделать еще одного Моисея — перед неопалимой купиной, потом Авраама. В общем, пророки начали из меня просто выпрыгивать. Я их делала без эскиза, день и ночь, будто прорвалась плотина. Лето было страшно жаркое, горели леса под Москвой, я жила в деревне, где на вытянутую руку от дыма ничего видно не было. Нужно было сидеть в запертой комнате с окнами, завешенными мокрыми простынями. 40 градусов жары, дым, выйти можно только ночью. Я ничего не замечала и как сумасшедшая рисовала пророков.

Первую серию, еще до жары, увидел француз, католический священник. Он сказал: «Я хочу сделать выставку ваших работ во Франции». Но как их вывезти, было непонятно, потому что мы должны были платить пошлину министерству культуры, а это очень большие деньги. Тут у нас картины никто не покупает, никто не выставляет, но если ты хочешь вывезти за границу, заплати большие деньги. Тогда мы придумали такой ход. Я свернула картины в рулоны вперемешку с плакатами с иконами и рекламками народных промыслов и отдала их дочке отца Александра, жившей тогда во Франции. А она решила, что это я кому-то передаю календари, сунула их под кровать, и забыла о них. Мне звонят из Франции: «Где ваши работы?» Я в ужасе, думаю: «Где-нибудь на таможне пропали». Звоню: «Маша, где работы?» — «О! Там разве работы?» — говорит с удивлением Маша и вытаскивает их из-под кровати. Так они благополучно попали во Францию.

Кстати, меня пригласили на открытие той выставки в маленький город в Нормандии, стоящий на пересечении туристических маршрутов всей Европы. Там в очень красивом старинном соборе постоянно организовывались замечательные экспозиции. Выставка была не только моя, они привезли картины шести художников из разных стран. Что самое интересное, все были разных номинаций — католики, баптист, протестант, даже один мусульманин. И я — православная из России. Экспозиция была сказочной красоты: каждую работу подсвечивали отдельно, дерном выстланы дорожки к каждому художнику. И все это в каменных сводах XII века.

Выставка оказалась приурочена к конференции «Единство в сердце». В 90-х единство со всеми религиями горячо приветствовалось. Меня представили очень смешно: православная из Москвы, которая воспевает славу Израиля: все мои работы были еврейскими, я еще под названиями и тексты внесла на иврите. Мои картины были проданы в одно мгновение, что стало большим подарком, мы с Митей целых два года жили на эти деньги. С тех пор я начала рисовать пророков и делала их с большой страстью.

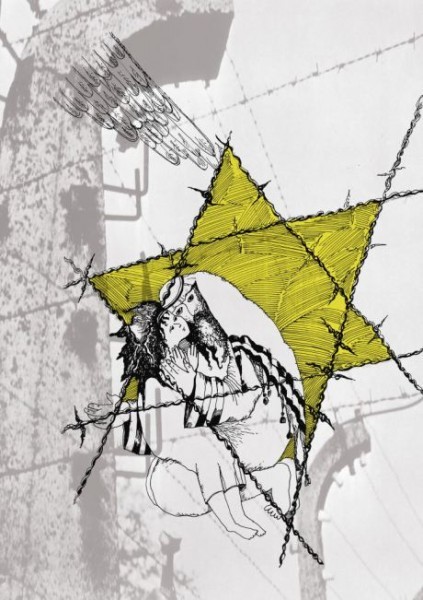

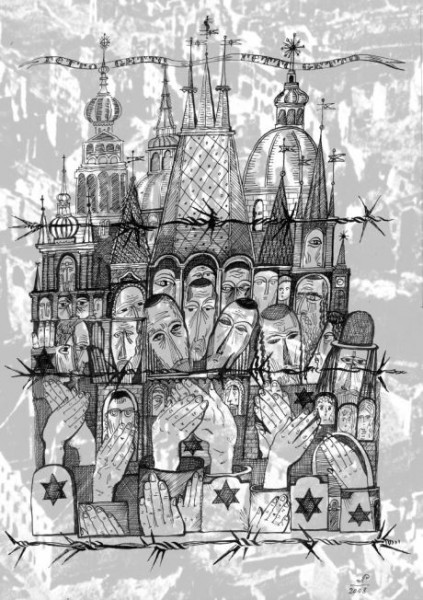

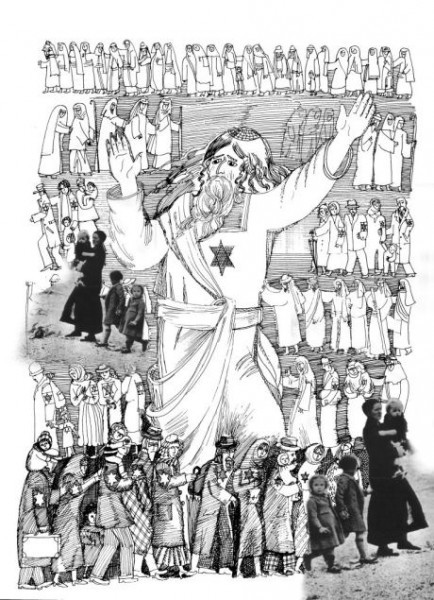

Так я поняла, мое — это то, что рвет сердце, рвет душу. Мою душу всегда рвал Холокост. Когда я пришла в Церковь, для меня очень тяжелым переживанием было то, что христиане, крещеные люди, уничтожали евреев. Я стала думать, в чем причина такой ненависти, и я, как мне кажется, поняла. Со мной кое-кто не согласен, но я убеждена, что поняла правильно. На самом деле это ненависть не к еврейскому народу, а ненависть к Богу, к его пророкам, к Иисусу Христу: кто Он такой, чтобы меня учить, как мне жить? Я буду жить, как я хочу. Это сложно, но я уверена, что есть люди, которые считают себя христианами, но, не отдавая себе отчета, не признаваясь себе, Его ненавидят. Что ни говори, но евреи — избранный народ. Они не лучше других народов, может быть, даже хуже многих, но зачем-то Господь их избрал. То, что они не приняли Мессию, это их дело с Мессией. То, что остальные народы распинали и продолжают распинать Христа, это факт.

В общем, я начала видеть пророков в пространстве концлагеря и сделала серию работ, где пророки, которых я рисовала раньше, были помещены в коллажи: Моисей в пространстве концлагеря или двое влюбленных из «Песни песней» на фоне виселиц и повешенных. Мне предложили сделать выставку в Культурном центре «Покровские ворота». Руководитель центра Жан-Франсуа Тири предложил заочно, не видя моих работ. И я разместила на одной стене картины с пророками, а на противоположной — те же пророки в концлагере. Повесила их на католическую Пасху и с ужасом думаю: «Сейчас придет Жан-Франсуа и скажет: «Вы что тут сделали? У нас праздник, а вы тут виселицы развесили, концлагеря». Он приходит, молча смотрит, я со страхом жду. И вдруг он говорит: «Какое счастье, что вы это повесили, у нас сегодня будут показывать фильм „Катынь“ Анджея Вайды» (тогда был впервые разрешен общественный показ этого фильма, рассказывающего о том, как мы уничтожали польских офицеров).

Следующая тема, рвущая мне сердце не меньше, чем Холокост, — это новомученики. Она заставляет меня внутренне плакать. Я начала делать серию коллажей — фотографии руин, а на их фоне Богородица с Христом на руках в арестантской робе. Эта выставка тоже была на Покровке, пришло много народу. И люди, забыв обо мне, говорили, говорили, говорили, потому что у всех очень много боли связанно с поруганием нашей Церкви. И я поняла, что я попала в точку. У меня была мысль сделать серию поэтов, потому что все наши поэты — мученики, но она у меня не пошла. Сейчас я опять вернулась к пророкам.

У меня образовались замечательные связи с городом Владимиром. Однажды я получила по интернету видеосюжет: школьники показывают литературный монтаж «Гибель Мандельштама» и рассказывают историю его гибели — арест, протоколы допроса, пытки, как он сошел с ума, умер. В Москве ничего подобного не существует, у нас на его смерти всегда стояло табу. Говорят, конечно, но как-то стыдливо, а тут дети ставят целый спектакль. А через некоторое время я получаю оттуда приглашение на конференцию «Родная речь. 101-й километр».

Меня потрясло название, но потом я узнала, что директор этой гимназии, священник отец Алексий считает, что ничего нельзя скрывать от детей, иначе они вырастут не знающими родства Иванами. У него в гимназии каждый год дети создают проекты, в которых проживают все, что было в истории нашей страны. Если это проект «Гибель Мандельштама», то дети читают Мандельштама, ставят спектакль, старшеклассники идут на филфак университета и студентам третьего курса рассказывают о поэте. Кроме того, они выпускают газету «Светлоградская правда» (гимназия называется «город Светлоград»), где девочка десяти лет имеет возможность опубликовать свои размышления о стихотворении Арсения Тарковского.

Я недавно там была еще раз, меня пригласили на премьеру спектакля «Милосердная сестра», посвященного сестрам милосердия Первой мировой войны. И это удивительный спектакль. Сейчас многие ругают нашу молодежь, что она живет не так, что нет чистоты, целомудрия. Но в этом виноваты старшие, А отец Алексий абсолютно чист перед этими детьми: он говорит им правду, и они ему верят. Они создали островок правды, и дети живут этой гимназией. И это тоже опыт Церкви.

Вообще, меня проблема воспитания всегда волновала. Даже теперь, несмотря на то, что мой сын единственный умер. Надо сказать, что для него Церковь была всем, не было такой силы, которая удержала бы его от того, чтобы пойти в церковь. А отец Владислав был для него больше, чем родной отец, которого он потерял очень рано. Он очень любил всю вашу семью. Я, кстати, недавно нашла дневник, который Митя вел, когда ему было 16 лет. Он начал его в тот день, когда я крестилась. Такого Митю ни я, ни ты не знали никогда. Может быть, его знали таким отец Владислав или отец Леонид.

Совсем мальчик, он еще ничего не знает о Церкви (он крестился через год после меня), я ничего не знаю о Церкви и ничего ему рассказать о ней не могу. У нас нет ни одного знакомого священника. Он живет на даче у моего брата (брат — член партии, его жена — коммунистка) и готовится к университету, куда ему поступать через год, а я работаю в Москве и иногда приезжаю на выходные.

Я не знала о том, что он пишет каждый день, пишет прекрасным языком взрослого человека: «Сегодня произошло событие, которое меня потрясло. Я никогда не мог поверить, что это так будет». Мое крещение его потрясло, по-моему, больше, чем меня. Дальше он начинает в подробностях описывать это событие, и каждый свой день начинает с молитвы. Маша, ты не поверишь! Мы не знаем ни одной молитвы, тем более мы не знаем, как молиться своими словами. Он не ходит в церковь, он не знает таких слов, как смирение, любовь, и я еще этих слов не знаю, но он пишет: «Я слабый человек. Моя слабость происходит от невежества. Господи, научи меня любить ближнего».

Он каждый день начинает с молитвы, он просит у Бога, чтоб Бог вразумил его, чтоб научил его любви, дал ему смирение, просит за меня: «Господи, я прошу тебя за мою милую маму, у нее все время что-нибудь не в порядке. Дай здоровье, я так беспокоюсь за нее, укрепи ее веру». Он вел дневник только это лето. Потом больше ни одной строчки. Это чудо, которого я никак не могу объяснить, кроме как тем, что Господь диктовал ему эти слова. Через год он крестился, попал в вашу семью, и это было для него бесценно… Этот подарок получила совсем недавно, можно сказать, получила привет с того света.

— Прекрасный привет. Но, насколько мне известно, вы не только рисуете и разбираете дневниковые записи сына. Есть еще и публичная деятельность.

— Я читаю лекции. Благодаря отцу Владиславу, с которым я когда-то много спорила по поводу искусства (сейчас он и сам изменил свою точку зрения), благодаря тому, что я внутренне была с ним не согласна, у меня сложилось свое представление о творчестве. Выстроилась целая система, где красота — язык Бога. И я даже книжку издала «В поисках смысла красоты», потому что искусство — это всегда о Боге, даже если оно будто и не о Боге. Как морские приливы и отливы, искусство приливает к Богу, а потом отливает, но всегда о Нем. Любое искусство, чем бы оно ни было знаменито, каким бы далеким по форме ни казалось. Именно это я преподаю в двух местах — в православном университете, основанном отцом Александром Менем, и в библейском колледже «Наследие».

Когда я это поняла, вся история искусства предстала передо мной в ином свете. У нас ведь как преподают — талантливо, не талантливо изображено — ничего больше. На самом деле классификацию классицизм, барокко, рококо, ренессанс придумали искусствоведы. Может быть совсем другая классификация, и если об этом задуматься, открывается масса интересного. Скажем, античность. Античность создала нечто невообразимо прекрасное. Это такой эталон языческого искусства, который христианам не снился. Но одного у нее не было — представления, что Бог един, и Бог есть Любовь. Они создали трагедию. Для них драма главенствовала, а театр стал церковью. В итоге эта великая цивилизация исчезла с лица Земли, остались лишь обломки. Величайшая египетская цивилизация создала великое искусство. Она верила, что жизнь не кончается, что существует бессмертие. Но она не знала, что Бог един, и Он — Любовь. И эта цивилизация полностью исчезла.

А Бог единый, открывшийся иудеям, христианам — это Тот, Кто поставил высокую нравственную планку. Потому-то Библия антропоцентрична, ее человек — центр мироздания, венец творения. Иудеи, и особенно христиане, поняли, что Бог — это Любовь. Они поняли, что история имеет начало и имеет конец. Ни греки, ни египтяне, ни остальные великие языческие цивилизации этого не знали. Они думали, что нужно жить сегодняшним днем. Только иудеи и христиане открыли: от того, как ты пройдешь земной путь, зависит твоя посмертная жизнь, и это величайшее открытие в истории человечества. Поэтому я постоянно говорю моим слушателям: несмотря на все потери и трагические обстоятельства жизни, я не жалею, что вошла в ту Церковь, в которую так долго не хотела войти.

В ней я нахожу поддержку во всех случаях, семью, друзей, братьев, сестер. А самое главное — моя жизнь полна смысла. Такого не было в моем светлом детстве, в прекрасной молодости. Я знала любовь, у меня был любящий и любимый муж, сын, но, потеряв их, я не стала несчастной, наоборот. Сейчас, когда жизнь моя подходит к концу, и все положенные болезни у меня наличествуют, я каждое утро встречаю как счастье. Не потому, что проживаю еще один день, а потому что я с Богом, а Он — со мной. Я постоянно ощущаю Его присутствие.

Беседовала Мария Свешникова

Фото Анны Гальпериной