Рисовать я начал лет с шести-семи, а до этого лепил. Наверное, первым учителем был не отец-художник, а мать, которая к художеству совсем не имела отношения. Она со мной проводила большую часть времени и предлагала порой слепить что-нибудь из теста. Я лепил, и как-то это все развивалось. Я только этим и занимался: лепкой, потом рисованием и больше ничем. Других увлечений не было. А почему так сложилось, наверное, никто не скажет.

Мой отец поначалу не принимал активного участия в моем художественном воспитании. И относился к этому так: ну, все рисуют в раннем детстве, здесь ничего особенного нет. Но когда он увидел, что меня от этого оторвать невозможно, стал со мной заниматься. Мне очень запомнилась одна из его позиций: «Искусство – это знакомство человека с красотой». Отец никогда это не объяснял, но всегда обращал на красоту мое внимание. Мы идем по улице, а он говорит: «Вот посмотри, как красиво». А потом уже у меня это трансформируется по-своему, я думаю: «О, да, действительно, это красиво!» И в своем воображении начинаю представлять это как какой-то свой образ.

О беспредметном, абстрактном

Это тема, о которой сегодня в двух словах, наверное, не скажешь, очень глубокая и очень объемная. У нехудожников она всегда вызывает массу вопросов. И они обычно радуются, когда люди говорят: «Ну вот не понимаем мы этого черного квадрата!» А я им говорю, что это на самом деле – платье голого короля. Они успокаиваются и говорят: «Ну, значит мы все-таки не совсем…» Здесь вопрос очень простой, с одной стороны. С другой стороны – не очень.

Большую часть этих вещей я считаю не искусством, а арт-бизнесом. Надо разделять две составляющие: есть искусство, которое может не быть арт-бизнесом, а есть арт-бизнес, который не может быть искусством. Это как шоу-бизнес. Можно включить любой канал, и там будет попса. Вот в этом сегменте искусства почти нет. Один из очень известных исполнителей попсы сказал мне: «Знаете, то, чем мы занимаемся, – это совсем не искусство» (правда, это был единственный случай).

Есть еще один немаловажный аспект. Чаще всего слышишь, что есть современный период жизни нашего общества, в котором строят стеклянные, железобетонные конструкции и есть что-то старое – то, что было, — и зачем его тащить в сегодняшний день?! Не надо! Это все было, ушло, об этом забыли.

Но ведь самое трудное – это продолжать традиции. А что это значит? Вот мы сидим, нас трое, и внутренний мир каждого из нас абсолютно уникален. Это определяется словом «личность». У каждого есть личность. И вот самое трудное – это прийти к самому себе, увидеть мир именно через себя, такого, как ты есть, но на хорошей основе всего того опыта, который был до тебя. Это трудно и в музыке, и в живописи, и в той же архитектуре – безумно трудно. Когда я разговаривал с архитекторами, они мне очень много аргументов приводили, почему сегодня архитектура должна быть такая. Я им говорю: «Ну ладно, я с вами соглашусь, вы застроили Москву этими стеклянными коробками. Но, дорогие, покажите мне хотя бы одно здание, которое вы сделали в традиции на высоком уровне. Я не говорю – десять, двадцать, тридцать. Одно мне покажите, но уникальное».

В музыке я, допустим, всегда как пример привожу Свиридова. Человек жил, был нашим современником, но писал не какофонию, а гармоничную музыку, продолжая традиции. В архитектуре, наверное, тоже есть кто-то, кто может быть примером такого живого, органического продолжения традиций.

Но это единичные случаи. А основная масса попросту говорит: «То, что было, – все в помойку!» Или просто: «Это было». Когда у нас в начале ХХ века возникает такой красивый, очаровательный стиль модерн, мало кто задумывается, что этот модерн прямым ходом ведет в конструктивизм. Ну это же здорово, это очарование, это прекрасно, это фантастика! Но потом появляется супрематизм, возникает конструктивная архитектура. А почему? Да потому что модерн уже в основе своей разрушил основы классической композиции. И все, и мы получаем то, что получаем.

Об акварельном фотошопе

Я недавно был на телеэфире канала «Культура». Ведущий мне задал вопрос насчет одного китайского художника, который очень знаменит, популярен и дорого стоит, но практически все свои вещи делает с фотографий, переводя их в акварель. И когда открываешь его работы в американских журналах «Магия акварели» и «Акварель», видишь там либо проекции фотографий в акварели – эдакая физиология видимого мира, когда какой-нибудь портрет уже настолько фотографически точен, что не вызывает никаких чувств, эмоций: фотошоп в акварельном исполнении, –либо абсолютно беспомощные вещи. И это вторая крайность, когда человек не умеет рисовать и утверждает, что это и не надо: «Я протестую, и мои с виду беспомощные вещи как раз и являются искусством». Эти два полюса присутствуют сейчас везде и всюду. Совсем недавно в Москве продавались наборы для живописи: коробочка, в ней краски, лист бумаги с контурным рисунком, кисточки. На обложке представлен натюрморт или пейзаж с цветоделением, сделанным на компьютере. Ну явно человек взял цифровую фотокамеру, сфотографировал натюрморт, у него там все вывернулось в фотоперспективе. Потом загнал в компьютер, сделал акварельный такой фотошоп и в итоге получил цветоделение по стадиям – как это делать.

О синдроме кнопки

Бывая очень часто за рубежом, я стараюсь следить за тем, что там происходит. Там практически отсутствует академическое образование не только в художестве, но и во всех сферах. Почему? Человека учат какой-то очень узкой стороне той или иной специальности, за которую он и получает свои деньги, и он должен четко выполнять именно это – как ремесленник. Творческое начало выбито полностью. Но его там и не может быть, потому что сама жизнь там исключает творчество, которое появляется тогда, когда есть проблема, есть трудности у человека. Когда у человека нет проблем, он мертвеет. А мы сегодня жалуемся все время и мечтаем получить тот комфорт, который существует за рубежом, и ту стабильность. Но как только мы это получим, мы сразу станем мертвыми и все-все-все погибнет, потому что человек получит синдром кнопки. Синдром кнопки – это то, чем живут Америка, Япония и, к сожалению, практически вся Европа.

Это очень простая вещь, когда человек с детства обучается этой вот узости, тому, за что он будет получать деньги. А на все остальное есть кнопки, на которые он нажал – пришла специальная служба, все сделала, и ему не надо ни о чем думать. Мы смеялись в Японии: там, когда заходишь в общественный туалет (я извиняюсь), нажимаешь на кнопку – и выезжает унитаз, который имеет программное управление. Вы можете заказать музыку, заказать бидэ, заказать все, что хотите. Там, с точки зрения комфорта, есть все.

Так случилось, что у нашей старшей девочки детский церебральный паралич в очень тяжелой форме. И мы с женой, куда бы ни попадали, всегда ищем какие-то коляски, приспособления для нее. В Японии, где у меня проходила выставка, мы жили в Президентском отеле, самом дорогом отеле Токио. И вот мы с женой спускаемся вниз на ресепшен и спрашиваем у дежурного, как нам найти магазин инвалидной техники. Он на нас смотрит совершенно дикими глазами, чувствуется, что у него в голове произошел сбой программы. Если бы мы его спросили, какие лучшие рестораны нам посетить или увеселительные заведения, здесь бы он весь спектр мог показать, потому что у него голова ориентирована только на это. Как только мы ему задали свой вопрос, у него сразу стали бегать глаза, он схватился за справочник, потом подумал, потом куда-то позвонил. Он понимает, что ему надо ответить, но как ответить, он не знает! Пока он звонил, жена взяла этот справочник, быстро пролистала, выписала несколько адресов.

В одном из универмагов нам все-таки удалось прямо на производстве заказать коляску. И мы попросили, чтоб эту коляску собрали и поставили в этом универмаге, а мы через несколько дней придем и ее заберем. Мы приходим туда, видим: стоит коляска, посмотрели – все здорово, замечательно. «Ну, а теперь, – говорим, – вы ее просто упакуйте и доставьте в гостиницу, мы оплатим доставку». У продавщиц в глазах – ужас. Они говорят: «Это недели две». Мы говорим, что через три дня улетаем. Ужас усиливается. А рядом стоят большие-большие листы гофра. Гофр стоит, коляска стоит. С нами был еще генеральный директор выставочного зала «Малый Манеж», он говорит: «Сереж, давай мы спустимся на один этаж, купим скотч и макетный нож и из этого гофра сделаем коробку за пять-десять минут»…

То, что я сейчас рассказываю о Японии, касается и Германии. Почему там машины делают лучше? Потому что каждый крутит свою гайку – всю жизнь от и до, четко. Другой крутит другую гайку от и до. Вот поэтому на конвейере идет качественная сборка автомобиля – то, чего мы у себя добиться никогда не сможем.

Но если машина неисправная, ей в Германии надо, как больному человеку, полную диагностику произвести. У нас любой умелец в гараже подойдет, что-то у нее пощупает и скажет: «А, ну здесь вот это, а здесь – это». Причем скажет почти безошибочно. А в Германии… У нас был забит радиатор. Видимо, одно вещество, которое было залито вслед за другим, превратилось в хлопья и осело в радиаторе. Мы им стали говорить: «Зачем нам хороший радиатор менять? Давайте мы сейчас сильнопромывающую китайскую жидкость какую-нибудь купим, туда запустим, промоем и дальше зальем туда антифриз, и все будет нормально». Но они потребовали, чтобы мы обязательно поменяли радиатор.

В Китае я иду по Шанхаю и вижу: в парке китаец чинит свой велосипед. Потому что он живет не в Японии, и у него нет таких материальных возможностей. У него поломка, он прикладывает свою голову: как сделать, чтобы этот велосипед ехал? И плоскогубцами натягивает цепь. У него нет кнопки или телефона, по которому он бы позвонил и сказал: «Приезжайте, забирайте сломанный и привезите мне новый». Вот и вся разница. А в ситуации полного комфорта человек уже не тянется, у него никаких интересов, и эта деградация идет во всем обществе. Конечно, в таком обществе очень удобно людьми управлять и манипулировать.

О вдохновении

Люди все время думают, что надо чего-то ждать. Но чем больше ты работаешь, тем вдохновения больше. А как только разрывы между творческой работой увеличиваются, художник думает: «А чего бы мне сделать? Почему настроения нет?»

Наверное, у художника идет накопительный процесс. Его мастерство, умение накапливается и идет словно на одной линии. И у него есть внутреннее осознание того, что он на этой базе ровно работает, и ничего нового в его творчестве не происходит. Все стабильно. И вдруг неожиданно наступает такой удивительный момент, когда (сам художник этого не понимает) у него в какой-то работе независимо ни от каких обстоятельств появляется какое-то новое качество. Что это такое, хорошо ли, плохо ли, сам художник этого сказать не может. А потом это новое проникает во все работы – и ты попал на другую ступень. Почему ты именно сейчас попал, а не до того, никто объяснить не может. Бывает с некоторыми художниками такая вещь: ты поднялся и уперся головой в потолок. Ты не поднимаешься выше, чуда не происходит. А происходит это чудо, когда художнику дан определенный творческий потенциал. Плюс работает еще и интеллект. Это одно из таких чудес творчества, которые объяснить никто не может. Это дается свыше. Безусловно.

О школе

Вот в нашу школу приходит человек учиться – с улицы, вообще никогда не рисовал или только мечтал, что будет рисовать, может быть, держал карандаш несколько раз в жизни. Он берет карандаш, пытается углубленно нарисовать, скажем, яблоко. Он на это яблоко после такого рисунка смотрит с удивлением, с интересом. Нарисовал еще луковицу – он и на луковицу смотрит так же. И чем больше он рисует, тем больше у него глаза открываются. Более того, ему хочется это совершенствовать, он хочет это повторять.

Людей творческих-то очень мало. И говорить о массовом творчестве – это глупость и бессмыслица. Потому что человек талантливый – это человек, у которого нет потолка, который имеет возможность постоянного потенциального развития. Причем необъяснимого развития. А большинство людей можно обучить технике, мастерству, умению – для себя. Но они никуда дальше не пойдут. Они будут все время топтаться на месте. В нашей школе сейчас учится почти тысяча человек. Из этой тысячи, дай Бог, один-два тех, кто имеет этот творческий потенциал. Но это тоже еще ничего не значит. Как говорится, здесь должны условия совпасть, чтобы это прорвалось, пошло.

Мы начинаем обучение с десяти-одиннадцати лет, потому что к этому времени формируется свое восприятие мира и маленький человечек начинает анализировать, а не только копировать. По крайней мере ему можно поставить чашку, и он ее с натуры может попытаться нарисовать. До этого можно даже не пытаться это делать, ему надо предлагать только чей-то рисунок этой чашки, который он может скопировать.

Вы знаете, в нашей школе, по меркам XIX века, ничего необычного нет. Эта школа – попытка хоть как-то сохранить фундаментальное академическое образование. Школа, которая идет против течения. Есть общий поток, который сегодня сметает все. Ему противостоять, наверное, никто не сможет, и мы можем много об этом говорить, но это бесполезно, он нас смоет в итоге. Но если мы можем где-то в уголочке сделать маленькую такую плотинку и чуть-чуть задержать общий поток, мы этим и будем заниматься. У нас функция довольно скромная, потому что нас все равно смоет. Но делать надо.

И мы попытаемся что-то сделать. Для этого в учебном заведении нужны две составляющие. Первая – это очень сильная методика последовательности обучения, которая должна быть выверена. Она позволяет любого человека научить независимо от того, талантлив он или нет, способен или неспособен. Но если человек хочет учиться, мы его учим. Вторая – должны быть подготовленные педагоги, кадры, которых обучили этой методике и которые сами способны обучать.

То, что мы стараемся сейчас делать в школе, очень сложно, потому что у современного молодого человека, который приходит к нам учиться, атрофирована фантазия. Атрофирована по совершенно понятным причинам: из-за огромной заштампованности сознания той информацией и теми образами, которые навязаны в детстве. Чудовищное количество мультиков разного качества. Дай Бог, чтобы смотрели хорошие, советского периода, особенно сороковых-пятидесятых годов. Но сейчас очень много компьютерных мультиков, где совсем тяжелый случай – мертвечина. В моем детстве были сборники сказок совершенно без картинок. И у меня возникал свой образ этого Змея Горыныча или еще каких-нибудь героев сказок. У меня фантазия работает абсолютно свободно. Это называется: прийти к самому себе. А люди сейчас не могут прийти к себе, это им очень тяжело.

О смысле

В моей жизни было много таких моментов, когда сам себе задаешь вопросы: «А кому вообще все это надо, это художество? Имеет ли оно смысл, дает ли оно какую-то пользу?» И было несколько таких случаев, когда оно явно меняло людей. Хотя, казалось бы, ничего особенного не было – обыкновенное традиционное искусство. Но оно меняло людей в лучшую сторону и останавливало от каких-то нехороших, серьезных поступков, даже трагедий. И теперь я думаю: если это уже существует, значит, это кому-то надо, значит, это все не напрасно.

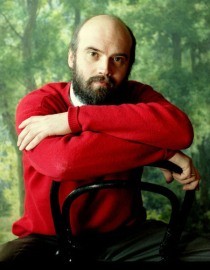

Сергей Андрияка