Я рожден в ночь с второго на третье

Января в девяносто одном

Ненадежном году, и столетья

Окружают меня огнем.

Песнь погибели

Есть поэты, которые без труда становятся национальными, народными. Их строки легко цитировать, они понятны и не нуждаются в расшифровке. Мандельштам – не из их числа. Он не для общего воспроизведения. Он говорит полушепотом о чем-то личном, настолько частном, что третьего звена в цепочке «читатель – поэт» быть не может. Отсюда – огромное количество интерпретаций не только его стихов, но и его жизни, которую каждый неравнодушный к поэту «читает» по-своему.

21 января 1937 года в письме к Тынянову Осип Эмильевич Мандельштам писал: «Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе». Жить ему оставалось чуть меньше двух лет. Предсказание это сбылось сполна.

Осип Эмильевич в статье «Скрябин и христианство» отметил: «Если сорвать покров смерти с этой творческой жизни, она будет свободно вытекать из своей причины – смерти, располагаясь вокруг нее, как вокруг своего солнца, и поглощая его свет». В полной мере эти слова можно отнести и к жизни самого Мандельштама. Его биографию возможно рассматривать только в контексте ее итога и тех событий, которые к нему привели. Постепенно, из года в год все с большей силой, в судьбе Мандельштама появляется ключевая тема – тема обреченности поэта, не имеющего сил молчать, но понимающего, что ему «предстоит погибнуть через то, что составляет его жизнь, через песнь».

Поэзия становится сильнее поэта… Исход Мандельштама решат 16 строчек о Сталине, написанные в ноябре 1933 года, которые «никак нельзя рассматривать как случайность, как безрассудное дерзновение: они сердцевина жизненного и творческого пути, его итог и предопределение»[1]. И поэтому – эти строки появились бы на свет все равно, рано или поздно.

«Дон Кихот» советских будней

Он честно пытался вжиться в новую действительность: работал делопроизводителем и заведующим Бюро печати в Центральной комиссии по разгрузке и эвакуации Петрограда, по рекомендации А.В.Луначарского служил в Наркомпросе. В Харькове был заведующим поэтической секцией Всеукраинского литературного комитета при Совете искусств Временного рабоче-крестьянского правительства Украины. Ездил по стране, публиковался в газетах, выступал со стихами…

«С Мандельштамом творилось что-то невероятное, точно кто-то подменил петербургского Мандельштама. Революция ударила ему в голову, как крепкое вино ударяет в голову человеку, никогда не пившему. Я никогда не встречал человека, который бы так, как Осип Мандельштам, одновременно и принимал бы революцию, и отвергал ее», – вспоминал поэт Рюрик Ивнев.

Начиная с 1920-х годов в качестве характеристики Мандельштама-поэта все чаще появляется определение «мастер».

Надежда Павлович вспоминала: «С первого взгляда лицо Мандельштама не поражало. Худой, с мелкими неправильными чертами… Но вот он начал читать, нараспев и слегка ритмически покачиваясь. Мы с Блоком сидели рядом. Вдруг он тихонько тронул меня за рукав и показал глазами на лицо Осипа Эмильевича. Я никогда не видела, чтобы человеческое лицо так изменялось от вдохновения и самозабвения». Александр Блок отмечал: «…Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь, “жидочек” прячется, виден артист. Его стихи возникают из снов – очень своеобразных, лежащих в областях искусства только…».

Поразительно, но в то же время в сознании большинства современников за Мандельштамом окончательно закрепилась репутация «ходячего анекдота» – «чудака с оттопыренными красными ушами», «похожего на Дон Кихота», – «сумасшедшего и невообразимо забавного»[2]. Можно только догадываться, скольких душевных мук стоила Мандельштаму подобная репутация. «Такое отношение допускало известную фамильярность в обращении, – писала Эмма Герштейн. – Но он же знал, что его единственный в своем роде интеллект и поэтический гений заслуживает почтительного преклонения. Эта дисгармония была источником постоянных страданий Осипа Мандельштама»[3].

В 1922 году в Берлине вышла вторая книга его стихов – «Tristia», в 1928 году увидел свет его последний прижизненный сборник «Стихотворения», а также книга его избранных статей «О поэзии».

Внешне благополучные биографические данные не могут заслонить главного: новая действительность, принесшая ежедневную необходимость промолчать, сделать вид, что не заметил или не услышал, для поэта была невыносима.

В начале июля 1918 года Мандельштам вступил в серьезный конфликт с одним из лидеров левых эсеров – Яковом Блюмкиным, работавшим в ЧК. В присутствии поэта он стал хвастать, что распоряжается жизнью и смертью многих людей. На возмущение Мандельштама эсер угрожал пристрелить и его. Боясь расплаты, поэт вынужден был спешно покинуть Москву.

О внутренних нестроениях в душе Мандельштама красноречиво свидетельствуют его стихи – вернее, их отсутствие: с мая 1925 по октябрь 1930 года не родилось ни одной поэтической строчки. Появилась лишь повесть «Египетская марка». «Кормили» поэта стихотворные переводы да детские стишки, сочинявшиеся как шуточные. С детьми Осип Эмильевич почти всегда легко находил общий язык. «Он ведь был странный: не мог дотронуться ни до кошки, ни до собаки, ни до рыбы… – в 1940 году рассказывала Анна Ахматова Лидии Чуковской… – А детей любил. И где бы он ни жил, всегда рассказывал о каком-нибудь соседском ребеночке».

В 1930 году Николай Бухарин, всегда покровительствовавший поэту, организовал для него поездку в Армению.

Благодаря свежим впечатлениям вновь пришли стихи. Но закрыть глаза на действительность поэт не мог – да и не хотел.

Холодная весна. Голодный Старый Крым,

Как был при Врангеле – такой же виноватый.

Овчарки на дворах, на рубищах заплаты,

Такой же серенький, кусающийся дым.

Все так же хороша рассеянная даль,

Деревья, почками набухшие на малость,

Стоят как пришлые, и вызывает жалость

Bчерашней глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица,

А тени страшные – Украины, Кубани…

Как в туфлях войлочных голодные крестьяне

Калитку стерегут, не трогая кольца.

Стихи Осипа Эмильевича в эти годы практически нигде не публикуются. Мандельштамовское «Путешествие в Армению» вызывает резкую критику: в «Литературной газете», «Правде», «Звезде» одна за другой появляются разгромные статьи.

Христианство

О христианском мировоззрении Мандельштама можно говорить в основном лишь опираясь на его творчество.

В 1910 году у поэта родились строки, дающие «классически строгий образ Распятия»:

Неумолимые слова…

Окаменела Иудея,

И, с каждым мигом тяжелея,

Его поникла голова.

Стояли воины кругом

На страже стынущего тела;

Как венчик, голова висела

На стебле тонком и чужом.

И царствовал и никнул Он,

Как лилия в родимый омут,

И глубина, где стебли тонут,

Торжествовала свой закон.

В 1912 году у Мандельштама появляется «странное», по выражению Аверинцева, стихотворение.

Образ твой, мучительный и зыбкий,

Я не мог в тумане осязать.

«Господи!» сказал я по ошибке,

Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,

Вылетело из моей груди.

Впереди густой туман клубится,

И пустая клетка позади…

Имя Божие, так часто упоминаемое всуе не только в обычной жизни, но и в стихотворной речи, у Мандельштама звучит торжественно и сокровенно. Имя «оказывается реальным, живым, как птица, – именно в своей вещественности, в соединении с дыханием говорящего (…) Бездумным, случайным выговариванием Имени человек наносит себе урон и убыль: Имя вылетает, улетает, опыт его реальности – одновременно опыт безвозвратного прощания с ним»[4].

Вера для Мандельштама – нечто такое, что вызывает прежде всего страх и «священный трепет»:

И слова евангельской латыни

Прозвучали, как морской прибой;

И волной нахлынувшей святыни

Поднят был корабль безумный мой.

Нет, не парус, распятый и серый,

С неизбежностью меня влечет –

Страшен мне «подводный камень веры»,

Роковой ее круговорот!

«Подводный камень веры» Мандельштам взял из любимого им Тютчева. Федор Иванович в стихах о Наполеоне писал: «Он гордо плыл, презритель волн, // Но о подводный веры камень // В щепы разбился утлый челн». Но если у Тютчева вера угрожает чужому, врагу, то «Мандельштам переадресовывает угрозу своему собственному “я”»[5].

Внелитературные факты «христианской биографии» Мандельштама очень скупы. 14 мая 1911 года Осип Эмильевич был крещен в методистской кирхе в Выборге. Нигде мы не найдем объяснение это поступка самим поэтом, ибо он сам «скорее проглотил бы язык, чем поведал устно или тем более письменно о своих мотивах и переживаниях»[6].

Почему Мандельштам пошел именно к методистам? Первый, лежащий на поверхности ответ – «по прагматическим мотивам, чтобы обойти квоту на иудеев и поступить в Петербургский университет». Аверинцев находит по крайней мере два факта против такой версии: во-первых, острый религиозный кризис поэта, засвидетельствованный в стихах (где как не в них искать «ключи» к его биографии!) и длившийся весь 1910 год. Во- вторых, Аверинцев отмечает: «В дальнейшем для Мандельштама было важно, что хотя бы в некотором, подлежащем уточнению, смысле он – христианин. Применительно к человеку еврейского происхождения это означало прежде всего – не иудаист: достаточно конкретный и серьезный выбор». И приводит две причины обращения к методистам.

Первая: «Протестантизм именно как стускленный, неяркий вариант христианства был в колер, в масть «матовому» миру раннего Мандельштама».

Вторая причина: «Если Мандельштам хотел креститься, так сказать, в «христианскую культуру» (выражение, употребленное им еще в 1907 году в письме бывшему учителю В. Гиппиусу), если для него было важно считать себя христианином, при этом не посещая богослужений, не принадлежа ни к какой общине и не совершая выбора между этими общинами, – не православие и не католицизм, а только протестантизм мог обеспечить ему для этого более или менее легитимную возможность; прецеденты имелись. Для человека, дорожащего, как Мандельштам, своей удаленностью от всех сообществ, – позиция комфортабельная»[7].

В 1915 году в статье «Скрябин и христианство» Мандельштам писал: «Христианское искусство всегда действие, основанное на великой идее искупления. Это бесконечно разнообразное в своих проявлениях «подражание Христу», вечное возвращение к единственному творческому акту, положившему начало нашей исторической эре… Искусство не может быть жертвой, ибо она уже совершилась, не может быть искуплением, ибо мир вместе с художником уже искуплен, – что же остается? Радостное богообщение, как бы игра отца с детьми, жмурки и прятки духа!.. Вся наша двухтысячелетняя культура благодаря чудесной милости христианства есть отпущение мира на свободу – для игры, для духовного веселья, для свободного «подражания Христу». (…) Христианство стало в совершенно свободное отношение к искусству, чего ни до него, ни после него не сумела сделать никакая другая человеческая религия. (…) Поэтому христианской культуре не грозит опасность внутреннего оскудения. Она неиссякаема, бесконечна…».

Через десять лет после крещения, в 1921 году, Мандельштам скажет: «культура стала церковью», «теперь всякий культурный человек – христианин».

Аверинцев предостерегает от соблазна сделать из Мандельштама «“христианского поэта” в каком-то специфическом смысле слова», но замечает, что мысли о христианстве в его душе всегда «продолжают жить подспудно, вступая в новые сочетания, которые могут казаться нам странными, но без которых его пути не объяснишь».

На романо-германское отделение историко-филологического факультета Петербургского университета Мандельштам все же поступил, 10 сентября 1911 года. Учился он беспорядочно, с перерывами, вплоть до 1917 года. Но курса так и не окончил.

«Я к смерти готов»

ОГПУ чутко следило за «сомнительным» гражданином. По агентурному сообщению: «На днях вернулся из Крыма О. Мандельштам. Настроение его резко окрасилось в антисоветские тона. Он взвинчен, резок в характеристиках и оценках, явно нетерпим к чужим взглядам. Резко отгородился от соседей, даже окна держит закрытыми со спущенными занавесками. Его очень угнетают картины голода, виденные в Крыму, а также собственные литературные неудачи: из его книги ГИХЛ собирается изъять даже старые стихи, о его последних работах молчат. Старые его огорчения (побои, травля в связи “с плагиатом”) не нашли сочувствия ни в литературных кругах, ни в высоких сферах.

Мандельштам собирается вновь писать тов. Сталину. Яснее всего его настроение видно из фразы: “Если бы я получил заграничную поездку, я бы пошел на все, на любой голод, но остался бы там”. Отдельные его высказывания по литературным вопросам были таковы: “Литературы у нас нет, имя литератора стало позорным, писатель стал чиновником, регистратором лжи. «Лит<ературная> газета» – эта старая проститутка – права в одном: отрицает у нас литературу. В каждом номере вопль, что литература отстает, не перестроилась и проч<ее>. Писатели жаждут не успеха, а того, чтобы их Ворошилов вешал на стенку, как художников (теперь вообще понятие лит<ературного> успеха – нонсенс, ибо нет общества)”. Коснувшись вопроса о том, что на художественной выставке “за 15 лет” висят “дрянные” пейзажи Бухарина, Мандельштам добавляет: “Ну что же, читали мы стихи Луначарского, скоро, наверное, услышим рапсодии Крупской”»[8].

В октябре 1933 года Осип Эмильевич Мандельштам и его супруга – Надежда Яковлевна – получили долгожданную квартиру, о которой мечтали многие годы. Но душевные муки поэта лишь усилились.

«…Вместо законной радости вселение в новую квартиру одарило поэта тяжким чувством жгучего стыда и раскаянья, – пишет биограф поэта Олег Лекманов. – Чуть ли не впервые в жизни Мандельштам ощутил себя приспособленцем и предателем: не только по отношению к своим «исстрадавшимся, недоедающим» читателям, но и по отношению к бездомным и голодным крестьянам. В его собственной терминологии – он чуть ли не впервые ощутил себя писателем. А платой за предательство – эквивалентом тридцати сребреников – послужила халтурная писательская квартира в Нащокинском переулке»[9].

Эта новенькая советская квартира – подарок революционной власти – хранила в себе «троянского коня». Она вызвала в поэте приступ резкого удушья от своего приспособленчества. Желая как бы очиститься от предательства самого себя, он пишет два стихотворения, которые можно назвать самоубийственными.

В первом он описывает свою жалкую участь в советском бытии и фактически ополчается на самого себя:

Квартира тиха, как бумага –

Пустая, без всяких затей, –

И слышно, как булькает влага

По трубам внутри батарей.

Имущество в полном порядке,

Лягушкой застыл телефон,

Видавшие виды манатки

На улицу просятся вон.

А стены проклятые тонки,

И некуда больше бежать,

И я как дурак на гребенке

Обязан кому-то играть.

Наглей комсомольской ячейки

И вузовской песни бойчей,

Присевших на школьной скамейке

Учить щебетать палачей.

Какой-нибудь изобразитель,

Чесатель колхозного льна,

Чернила и крови смеситель,

Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,

Проваренный в чистках, как соль,

Жены и детей содержатель,

Такую ухлопает моль.

Пайковые книги читаю,

Пеньковые речи ловлю

И грозное баюшки-баю

Колхозному баю пою.

И столько мучительной злости

Таит в себе каждый намек,

Как будто вколачивал гвозди

Некрасова здесь молоток.

Давай же с тобой, как на плахе,

За семьдесят лет начинать,

Тебе, старику и неряхе,

Пора сапогами стучать.

И вместо ключа Ипокрены

Давнишнего страха струя

Ворвется в халтурные стены

Московского злого жилья.

Второе – гораздо более страшное – «Мы живем, под собою не чуя страны», в котором он посмел обрушиться на создателя этого советского мира. Олег Лекманов назвал эти строки «актом жертвенного очищения и высвобождения из-под власти советского “писательства”»:

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца, –

Там помянут кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

И слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычет.

Как подкову, дарит за указом указ –

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него – то малина

И широкая грудь осетина.

Это стихотворение определило участь поэта.

Осип Эмильевич считал его «документом не личного восприятия и отношения, а документом восприятия и отношения определенной социальной группы, а именно части старой интеллигенции, считающей себя носительницей и передатчицей в наше время ценностей прежних культур» (из протокола допроса поэта от 25 мая 1934 года).

«Мандельштам первый среди своих современников, проживавших в СССР, решился нарушить коллективный заговор молчания вокруг фигуры всесильного диктатора»[10].

Факт сочинения такого стихотворения Мандельштама не успокоил. Через несколько дней он начал читать его знакомым.

Одним из первых услышал стихотворение Борис Пастернак. «Выслушав, Пастернак сказал: “То, что Вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу Вас не читать их никому другому”» (Заметки о пересечении биографий Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака. Память. Исторический сборник. Париж, 1981. С. 316).

«В последний раз я видел Мандельштама, посетив его вместе с Г.А.Шенгели… И мне вспомнилось, как я с тем же Шенгели пришел к Мандельштаму, еще до его ссылки, в комнатку в Доме Герцена, и Мандельштам прочел нам стихотворение об осетинском горце, предварительно потребовав поклясться, что никому о стихотворении не скажем. Я понял, что он боится, и не может не прочесть эти строки…

Шенгели побледнел, сказал:

– Мне здесь ничего не читали, я ничего не слышал…» (Семен Липкин. Квадрига. М., 1997. С. 398).

Доподлинно известно, что свою эпиграмму на Сталина Мандельштам читал примерно 20 человекам.

«…Тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме, – вспоминала Анна Ахматова. – Мы шли по Пречистенке (февраль 1934 года), о чем говорили, не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал: «Я к смерти готов». Тогда же Мандельштам спрятал в каблук своего ботинка – на всякий случай – лезвие безопасной бритвы.

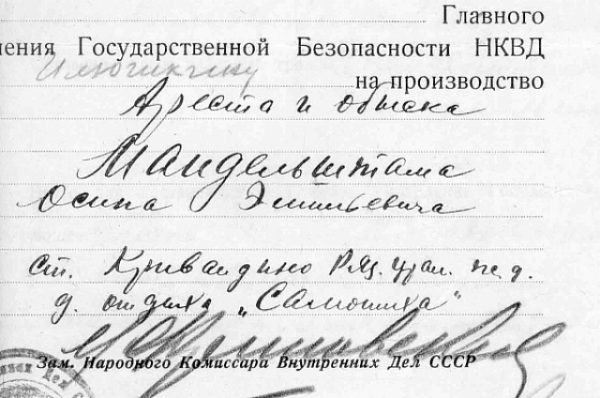

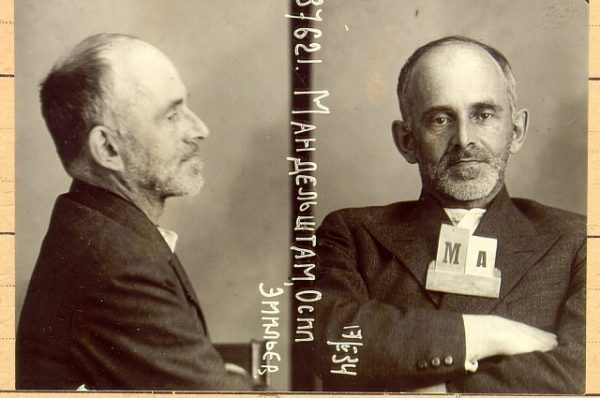

В ночь с 13 на 14 мая 1934 года Осип Эмильевич Мандельштам был арестован.

Сзади слева направо: Александр Мандельштам (брат), Эмилий Мандельштам (отец). Спереди слева направо: Мария Петровых, Надежда и Осип Мандельштамы, Анна Ахматова. Зима 1933-34 гг.

Каток системы

В предварительном протоколе первого допроса он признался в своей юношеской принадлежности к партии эсеров (и в 1934, и в 1938 годах членство в этой партии было вменено Мандельштаму в вину). Текст стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны…» следователь предварительно уже знал. Поэт также сам вызвался воспроизвести эти строки.

В протоколе допроса Мандельштама от 25 мая 1934 года значится: «Октябрьский переворот воспринимаю резко отрицательно. На советское правительство смотрю как на правительство захватчиков, и это находит свое выражение в моем опубликованном в «Воле народа» стихотворении «Керенский». В этом стихотворении обнаруживается рецидив эсеровщины: я идеализирую Керенского, называя его птенцом Петра. А Ленина называю временщиком».

«Примерно через месяц я делаю резкий поворот к советским делам и людям», – продолжал Мандельштам в том же допросе.

Свет в камере Мандельштама не выключали ни ночью, ни днем, отчего у поэта воспалились веки. К нему подсадили человека из НКВД, который постоянно вел с ним провокационные разговоры и запугивал информацией об арестах родных. Все было рассчитано на психологическое давление. Эмма Герштейн вспоминала: «Он стал мне рассказывать, как страшно было на Лубянке. Я запомнила только один эпизод, переданный мне Осипом с удивительной откровенностью:

– Меня подымали куда-то на внутреннем лифте. Там стояло несколько человек. Я упал на пол. Бился… вдруг слышу над собой голос: «Мандельштам, Мандельштам, как вам не стыдно?» Я поднял голову. Это был Павленко (писатель, друг следователя по делу Мандельштама. – Прим. авт.)».

Расчет следственной машины был верен – нервы Мандельштама не выдержали. Как вопль отчаяния – попытка вскрыть себе вены тем самым лезвием, которое было спрятано в ботинок. Самоубийство было пресечено бдительным тюремщиком.

К концу мая следствие было окончено. Вынесенный приговор был неожиданно мягким: ссылка на поселение в город Чердынь Свердловской области сроком на три года. Мандельштаму было позволено ехать с женой.

В новое место жительства супруги прибыли в начале июня 1934 года. Расшатанные нервы Мандельштама рисовали ему устрашающие картины будущего. Панически боясь казни, он в первое же утро по прибытии в Чердынь предпринял вторую попытку покончить с собой – выбросился из окна второго этажа. Отделался переломом руки.

Уже 10 июня в деле Мандельштама случилось новое чудо: приговор поэту был пересмотрен. Супругам было разрешено поселиться где угодно, кроме двенадцати крупнейших городов страны. Не имея возможности долго выбирать, они почти наугад остановились на Воронеже.

«Изолировать, но сохранить» – эти слова могущественного «горца» до времени стали для Мандельштама оберегом.

Осип Эмильевич пытался войти в воронежскую жизнь: редакция журнала «Подъем» даже предоставила поэту возможность вести платную консультацию. А для проверки «благонадежности», «с целью выявления отношения Мандельштама к своему прошлому», в редакции газеты «Коммуна» вынудили выступить с сообщением об акмеизме. В своем докладе поэт определил акмеизм как «тоску по мировой культуре» и заявил, что он не отрекается «ни от живых, ни от мертвых». Секретарь партгруппы Воронежского ССП резюмировал: «В своем выступлении Мандельштам показал, что он ничему не научился, что он кем был, тем и остался».

Верхний ряд: Н.Я. Мандельштам, Н.Е. Штемпель. Нижний ряд: О.Э. Мандельштам, М.В. Ярцева. Воронеж. 1937.

«Я гадок себе»

В начале апреля 1935 года в жизни поэта начался период «воронежских стихов». Сергей Борисович Рудаков, филолог, ученик Тынянова, после убийства С.М.Кирова высланный из Москвы и оказавшийся в Воронеже, близко сошелся с Мандельштамами. Сергей Борисович писал жене: «17, 18, 19, 20 <апреля> – дико работает М<андельштам>. Я такого не видел в жизни. Результаты увидишь. <…> На расстоянии это неизмеримо и нерассказуемо. Я стою перед работающим механизмом (может быть, организмом – это то же) поэзии. Вижу то же, что в себе – только в руках гения, который будет значить больше, чем можно понять сейчас. Больше нет человека – есть Микель Анджело. <…> Для 4 строк – произносится 400. Это совершенно буквально. Он ничего не видит. Не помнит своих стихов. Повторяется, и сам, отделяя повторения, пишет новое. (…) М<андельштам> говорил, что его всю жизнь заставляли писать «готовые» вещи (монументальные), а Воронеж принес, может быть впервые, открытую новизну и прямоту».

Анна Ахматова удивлялась: «Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен».

Маятник идеологической направленности стихов качался то в одну, то в другую сторону. Еще недавно бросивший прямой вызов системе, Мандельштам писал:

Ты должен мной повелевать,

А я обязан быть послушным.

На честь, на имя наплевать –

Я рос больным и стал тщедушным.

Так пробуй выдуманный метод

Напропалую, напрямик:

Я – беспартийный большевик,

Как все друзья, как недруг этот.

Он хотел, чтобы жизнь пошла своим мирным чередом, чтобы там, наверху, узнали: поэт «одумался». И забыли о нем. Его «советского смирения» хватило ненадолго. Было что-то такое, что не давало ему просто подчиниться окружавшему его ужасу. 2 августа 1935 года Мандельштам говорил: «Я опять стою у этого распутья. Меня не принимает советская действительность. Еще хорошо, что не гонят сейчас. Но делать то, что мне тут дают – не могу. (…) Я трижды наблудил: написал подхалимские стихи (это о летчиках), которые бодрые, мутные и пустые. Это ода без достаточного повода к тому. «Ах! Ах!» – и только; написал рецензии – под давлением и на нелепые темы, и написал (это о вариантной рецензии) очерк. Я гадок себе. Во мне поднимается все мерзкое из глубины души. Меня голодом заставили быть оппортунистом. Я написал горсточку настоящих стихов и из-за приспособленчества сорвал голос на последнем. Это начало большой пустоты».

И пустота настала. Вплоть до декабря 1936 года.

Его здоровье медленно подтачивалось. В мае 1936 года консилиумом врачей Мандельштам был признан нетрудоспособным. Кардиолог заключил: «Сердце у него 75-летнего, но жить еще можно».

Осенью 1936 года началась новая волна репрессий. Положение Мандельштамов резко ухудшилось. Осип Эмильевич писал: «Независимо от того, здоров я или болен, никакой, абсолютно никакой работы в Воронеже получить я не могу. В равной мере никакой, абсолютно никакой работы в Воронеже не может получить и моя жена, проживающая вместе со мной».

Ольга Кретова, заместитель председателя правления Воронежского отделения ССП, вспоминала: «Состоялось позорное собрание, где мы, “братья-писатели”, отлучали, отторгали Мандельштама от литературы, отмежевывались от него и иже с ним, подвергали остракизму. Одни делали это убежденно, со всею страстью своего темперамента, другие – через горечь и боль.

Мандельштам осунулся, стал сплошным комком нервов, страдал одышкой.

Жена, Надежда Яковлевна, приходила с заявлениями о материальной помощи. Я, заместитель секретаря Союза писателей, накладывала резолюции: “Отказать”, “Воздержаться”».

Работы не было. Денег не было. И никакой надежды на перемены к лучшему.

Олег Лекманов с горечью резюмирует: «Сколько можно судить по сохранившимся мандельштамовским письмам зимы 1936-го – весны 1937 года, поэт весь, без остатка, отдался чувству лихорадочного и бескомпромиссного отчаяния»[11].

Наталья Штемпель, преподавательница русского языка и литературы в одном из воронежских техникумов, самозабвенно полюбившая Мандельштама и пробудившая в нем ответные нежные чувства, вспоминала: «Осип Эмильевич написал новые стихи – состояние у него было возбужденное. Он кинулся через дорогу от дома к городскому автомату, набрал какой-то номер и начал читать стихи, затем кому-то гневно закричал: «Нет, слушайте, мне больше некому читать!» Я стояла рядом, ничего не понимая. Оказывается, он читал следователю НКВД, к которому был прикреплен».

В таком душевном состоянии Мандельштам создавал свои самые совершенные стихи. Наталье Штемпель он посвятил глубокие и загадочные строки – «К пустой земле невольно припадая…». Поэт считал эти стихи лучшим, что он создал в любовной лирике.

И – одно за другим – бескомпромиссные, но по-детски наивные письма в поисках помощи: «…Я сообщаю: я тяжело болен, заброшен всеми и нищ. На днях я еще раз сообщу об этом в наше НКВД и сообщу, если понадобится, правительству. Здесь, в Воронеже, я живу как в лесу. Что люди, что деревья – толк один. Я буквально физически погибаю».

Еще одна попытка изменить свое положение – мандельштамовское славословие Сталину «Когда б я уголь взял для высшей похвалы…», написанное в 1937 году. Повсюду – в Москве и в Воронеже – Осип Эмильевич читал это стихотворение в надежде, что написанные строки спасут его.

Все было напрасно.

В начале 1937 года был арестован Бухарин – единственный высокопоставленный чиновник, неравнодушный к судьбе поэта.

Огни столетий

В марте 1937 года Мандельштам создал одно из главных своих стихотворений – «Стихи о неизвестном солдате».

Проницательно сказал И.Бродский: «Если честно, я не знаю ничего в мировой поэзии, что может сравниться с откровением четырех строк из “Стихов о неизвестном солдате”, написанных за год до смерти:

Аравийское месиво, крошево,

Свет размолотых в луч скоростей,

И своими косыми подошвами

Луч стоит на сетчатке моей…

Грамматика почти отсутствует, но это не модернистский прием, а результат невероятного душевного ускорения, которое в другие времена отвечало откровениям Иова и Иеремии. Этот размол скоростей является в той же мере автопортретом, как и невероятным астрофизическим прозрением. За спиной Мандельштам ощущал отнюдь не близящуюся “крылатую колесницу”, но свой “век-волкодав”, и бежал, пока оставалось пространство. Когда пространство кончилось, он настиг время»[12].

Л.Гаспаров замечает: это стихотворение «о выборе своего места в последней борьбе. Этот выбор и есть “это” начальных строк: верный выбор – дело совести, неверный выбор – обрушит мир в безумие, по сделанному выбору узнается человек и решается бытие человечества»[13].

(…) Будут люди холодные, хилые

Убивать, холодать, голодать

И в своей знаменитой могиле

Неизвестный положен солдат.

Научи меня, ласточка хилая,

Разучившаяся летать,

Как мне с этой воздушной могилой

Без руля и крыла совладать. (…)

Это размышление о смерти и о вести об этой смерти. Многие интерпретаторы этого стихотворения видят в нем «привычную для описания войны метафору Апокалипсиса – кары Неба человечеству за его грехи».

Наливаются кровью аорты,

И звучит по рядам шепотком:

– Я рожден в девяносто четвертом,

Я рожден в девяносто втором…

И, в кулак зажимая истертый

Год рожденья с гурьбой и гуртом,

Я шепчу обескровленным ртом:

– Я рожден в ночь с второго на третье

Января в девяносто одном

Ненадежном году, и столетья

Окружают меня огнем.

Эти строки завершают стихотворение. Здесь «Я» поэта утрачивает свои индивидуальные черты и вливается в поток солдат будущей мировой войны.

Н.Я.Мандельштам отмечала, что в период с 9 до 27 марта параллельно создавались две группы стихов – «небесные» и «античные», и оба эти цикла «вышли» из «Солдата». «Вероятно, – пишет Н. Я. Мандельштам, – между ними существует внутренняя связь, но ее нужно еще найти».

Еще одно гениальное прозрение Мандельштама – стихи «Может быть, это точка безумия…», принадлежащие к «небесному» циклу, непосредственно связаны со «Стихами о неизвестном солдате».

Может быть, это точка безумия,

Может быть, это совесть твоя –

Узел жизни, в котором мы узнаны

И развязаны для бытия.

Так соборы кристаллов сверхжизненных

Добросовестный свет-паучок,

Распуская на ребра, их сызнова

Собирает в единый пучок.

Чистых линий пучки благодарные,

Направляемы тихим лучом,

Соберутся, сойдутся когда-нибудь,

Словно гости с открытым челом, –

Только здесь, на земле, а не на небе,

Как в наполненный музыкой дом, –

Только их не спугнуть, не изранить бы –

Хорошо, если мы доживем…

То, что я говорю, мне прости…

Тихо, тихо его мне прочти…

В этих строках стихотворения звучит то, что Бродский называл «библейскими откровениями». Это строки о бессмертии, «о том, что свет собирает и уносит информацию о жизни и жизнь эта восстанавливается в других мирах»[14].

«Дело сдать в архив»

16 мая 1937 года срок воронежской ссылки истек. Мандельштамы отправились в комендатуру Воронежского МГБ. Надежда Яковлевна вспоминала: «Без всякой веры и надежды мы простояли с полчаса в жидкой очереди: «Какой-то нас ждет сюрприз?» – шепнул мне О. М., подходя к окошку. Там он назвал свою фамилию и спросил, нет ли для него чего-нибудь, поскольку срок его высылки кончился. Ему протянули бумажку. В первую минуту он не мог разобрать, что там написано, потом ахнул и вернулся к дежурному в окошке.

«Значит, я могу ехать куда хочу?» – спросил он. Дежурный рявкнул – они всегда рявкали, это был их способ разговаривать с посетителями – и мы поняли, что О. М. вернули свободу».

Спешно упаковав пожитки и не веря своему счастью, Мандельштамы возвращались в Москву. Осип Эмильевич чувствовал себя неважно. Анна Ахматова писала: «Осип был уже больным, много лежал. (…) Одна из двух комнат Мандельштамов была занята человеком, который писал на них ложные доносы, и скоро им стало нельзя показываться в этой квартире».

Совсем скоро – в начале июня 1937 года – выяснилось, что проживать в Москве они не имели права. Милиция потребовала в 24 часа покинуть столицу. Отправились в приволжский поселок Савелово.

Средств к существованию решительно не хватало. Помогали друзья и просто знакомые.

В ноябре 1937 года Мандельштамы перебрались в Калинин.

В начале марта 1938 года Литфонд выделил поэту и его супруге путевки в дом отдыха «Саматиха» и пособие на их приобретение. Перед отъездом Мандельштамы посетили Ленинград, встретились с Ахматовой. Для Осипа Эмильевича это была последняя встреча с Анной Андреевной. Она вспоминала: «Беда ходила по пятам за всеми нами. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню, куда. Все было как в страшном сне. Кто-то пришедший после меня сказал, что у отца Осипа Эмильевича (у «деда») нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу».

Предстояло два месяца отдыха. Первые же дни пребывания в Доме отдыха взбодрили Мандельштама. Он писал отцу: «Здесь очень простое, скромное и глухое место. (…) мы получили глубокий отдых, покой на 2 месяца. (…) Мое здоровье лучше (…) главное: работа и быть вместе».

Почти одновременно с этим письмом советский писатель Владимир Петрович Ставский отправлял донос наркому внутренних дел СССР Ежову: «Уважаемый Николай Иванович! В части писательской среды весьма нервно обсуждается вопрос об Осипе Мандельштаме.

Как известно – за похабные клеветнические стихи и антисоветскую агитацию О. Мандельштам был года три-четыре тому назад выслан в Воронеж. Срок его высылки окончился. Сейчас он вместе с женой живет под Москвой (за пределами «зоны»).

Но на деле – он часто бывает в Москве у своих друзей, главным образом – литераторов. Его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него «страдальца» – гениального поэта, никем не признанного. В защиту его открыто выступали Валентин Катаев, И. Прут и другие литераторы, выступали остро.

С целью разрядить обстановку О. Мандельштаму была оказана материальная поддержка через Литфонд. Но это не решает всего вопроса о Мандельштаме.

Вопрос не только и не столько в нем, авторе похабных, клеветнических стихов о руководстве партии и советского народа. Вопрос об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. И я обращаюсь к Вам, Николай Иванович, с просьбой помочь.

За последнее время О. Мандельштам написал ряд стихотворений. Но особой ценности они не представляют – по общему мнению товарищей, которых я просил ознакомиться с ними (в частности, тов. Павленко, отзыв которого прилагаю при сем).

Еще раз прошу Вас помочь решить этот вопрос об О. Мандельштаме.

С коммунистическим приветом

В. Ставский».

2 мая 1938 года, ранним утром, в доме отдыха «Саматиха» Осип Мандельштам был арестован.

20 июля было утверждено обвинительное заключение: «Мандельштама Осипа Эмильевича за к. – р. <контрреволюционную> деятельность заключить в И<справительно> Т<рудовой> Л<агерь> сроком на пять лет, считая срок с 30 апреля 1938 г. Дело сдать в архив».

* * *

Его стихи наполнены ласточками, бабочками и шмелями – маленьким небесным народцем, легко и безбоязненно живущим и свободно перемещающимся на любые расстояния. Наверно, это то, о чем всегда мечтал Мандельштам – ни на кого не оглядываясь, свободно парить в мире своей лирики и чувствовать себя ни от кого не зависящим в пространстве своей жизни. Осип Эмильевич, в детские годы живший в Петербурге – крайней западной точке страны, принудительно, под надзором, в столыпинском вагоне отправлялся в самую восточную точку необъятного государства – в пересыльный лагерь 3/10 Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей.

За гремучую доблесть грядущих веков,

За высокое племя людей

Я лишился и чаши на пире отцов,

И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,

Но не волк я по крови своей,

Запихай меня лучше, как шапку, в рукав

Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,

Ни кровавых кровей в колесе,

Чтоб сияли всю ночь голубые песцы

Мне в своей первобытной красе,

Уведи меня в ночь, где течет Енисей

И сосна до звезды достает,

Потому что не волк я по крови своей

И меня только равный убьет.

12 октября 1938 года Осип Эмильевич в числе прочих заключенных прибыл в пункт назначения.

Мандельштам писал брату:

«Дорогой Шура!

Я нахожусь – Владивосток, СВИТЛ, 11-й барак. Получил 5 лет за к.р.д. по решению ОСО. Из Москвы из Бутырок этап выехал 9 сентября, приехали 12 октября. Здоровье очень слабое, истощен до крайности, исхудал, неузнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей.

Родная Надинька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши о Наде мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка.

Родные мои, целую вас».

Д. Злотинский свидетельствовал: «Мы стали (очень быстро) замечать странности за ним: он доверительно говорил нам, что опасается смерти – администрация лагеря его хочет отравить. Тщетно мы его разубеждали – на наших глазах он сходил с ума».

В.Меркулов вспоминал: «С Мандельштама сыпались вши. Пальто он выменял на несколько горстей сахару. Мы собрали для Мандельштама кто что мог: резиновые тапочки, еще что-то. Он тут же продал все это и купил сахару».

«Мандельштам истерически любил сладкое. Живя в очень трудных условиях, без сапог, в холоде, он умудрялся оставаться избалованным» (Виктор Шкловский. Из воспоминаний).

Одни из самых пронзительных строк о Мандельштаме написаны Беллой Ахмадулиной и повествуют о том, как она в раю, обливаясь слезами, кормит поэта пирожными:

(…) Гортань, затеявшая речь

неслыханную, – так открыта.

Довольно, чтоб ее пресечь,

и меньшего усердья быта.

Ему – особенный почет,

двоякое злорадство неба:

певец, снабженный кляпом в рот,

и лакомка, лишенный хлеба.

Из мемуаров: «Мандельштам

любил пирожные». Я рада

узнать об этом. Но дышать –

не хочется, да и не надо.

Так значит, пребывать творцом,

за спину заломившим руки,

и безымянным мертвецом

всё ж недостаточно для муки?

И в смерти надо знать беду

той, не утихшей ни однажды,

беспечной, выжившей в аду,

неутолимой детской жажды?

В моем кошмаре, в том раю,

где жив он, где его я прячу,

он сыт! А я его кормлю

огромной сладостью. И плачу.

27 декабря 1938 года земные скитания Мандельштама были закончены.

Ю.Моисеенко свидетельствовал: «В ноябре нас стали заедать породистые белые вши. <…> Сыпной тиф проник, конечно, и к нам. Больных уводили, и больше мы их не видели. В конце декабря, за несколько дней до Нового года, нас утром повели в баню, на санобработку. Но воды там не было никакой. Велели раздеваться и сдавать одежду в жар-камеру. А затем перевели в другую половину помещения в одевалку, где было еще холодней. Пахло серой, дымом. В это время и упали, потеряв сознание, двое мужчин, совсем голые. К ним подбежали держиморды-бытовики. Вынули из кармана куски фанеры, шпагат, надели каждому из мертвецов бирки и на них написали фамилии: „Мандельштам Осип Эмильевич, ст. 58 (10), срок 10 лет“. И москвич Моранц, кажется, Моисей Ильич, с теми же данными»[15].

Свидетельство Д. Маторина: «А дальше за дело принялись урки с клещами, меня они быстро выгнали. Прежде чем покойника похоронить, у них вырывали коронки, золотые зубы. Снимали с помощью мыла кольца, если кольца не поддавались, отрубали палец. У Мандельштама, я знаю, были золотые коронки… И только потом хоронили: в нательной рубахе, кальсонах, оборачивали простыней и отвозили на кладбище без гроба. На Второй речке за первой зоной рыли траншеи – глубиной 50–70 см и рядами укладывали»[16].

* * *

Георгий Адамович отмечал: «(…) если в русской поэзии за последнюю четверть века было что-нибудь действительно первоклассное, высокое и бесспорное, то это только некоторые строфы Мандельштама. Блок непосредственней и мягче его, у Анненского больше горечи, остроты и иронии, Ахматова проще и человечней – но ни у кого из этих поэтов нет тех торжественных и спокойных, «ангельских», данто-лермонтовских нот, которые доступны Мандельштаму (…).Стихи Мандельштама – наперекор всем его суждениям об искусстве – всего только бред. Но в этом бреду яснее, чем где бы то ни было, слышатся еще отзвуки песен ангела, летевшего «по небу полуночи».

«Его поэзия – праздник всех органов чувств. Зрение, слух, обоняние, вкус и, может быть, прежде всего осязание трудятся так, что материальная прелесть мира явлена здесь с небывалой неопровержимостью. И тем сильней эта «радость тихая дышать и жить», чем меньше шансов ее удержать»[17].

Сергей Аверинцев, занимавшийся исследованием творчества Мандельштама, писал: «Стихов его невозможно отторгнуть от полноты русской поэзии. Сдвиги «в ее строении и составе» необратимы – след алмазом по стеклу, как Мандельштам выразился однажды о воздействии Чаадаева».

* * *

Еще в 1921 году Мандельштам перевел стихотворение грузинского поэта Н.Мицишвили:

Когда я свалюсь умирать под забором в какой-нибудь яме,

И некуда будет душе уйти от чугунного хлада –

Я вежливо тихо уйду. Незаметно смешаюсь с тенями.

И собаки меня пожалеют, целуя под ветхой оградой.

Не будет процессии. Меня не украсят фиалки,

И девы цветов не рассыплют над черной могилой…

В апреле 1935 года Осип Эмильевич написал полушуточное стихотворение:

Это какая улица?

Улица Мандельштама.

Что за фамилия чертова!

Как ее ни вывертывай,

Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,

Нрава он был не лилейного,

И потому эта улица

Или, верней, эта яма

Так и зовется по имени

Этого Мандельштама.

Посмертно Осип Эмильевич был реабилитирован. По делу 1938 года – в 1956 году, по делу 1934 года – в 1987 году.

Местонахождение могилы поэта до сих пор точно неизвестно. Вероятное место захоронения – Сквер Веры и Надежды. Владивосток.

[1] Нагибин Ю. Голгофа Мандельштама.

[2] Цит. по: Лекманов О.А. Осип Мандельштам: ворованный воздух. М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016 г.

[3] Там же.

[4] Аверинцев С.С. Судьба и весть Осипа Мандельштама.

[5] Там же.

[6] Там же.

[7] Там же.

[8] Цит.по: Лекманов О.А. Указ. соч.

[9] Там же.

[10] Там же.

[11] Лекманов О.А. Указ. соч.

[12] Бродский И. Сын цивилизации.

[13] Цит. по: Макогоненко Д. Соборы кристаллов сверхжизненных. (Смысловые формулы в поэзии О. Мандельштама).

[14] Там же.

[15] Цит.по: Лекманов О.А. Указ.соч.

[16] Цит.по: Там же.

[17] Кушнер А. Выпрямительный вздох.