К середине июня кровожадного 1937 года в Переделкине «взяли» 25 человек — чуть не четверть обитателей. Пастернак ждал ареста каждый день. «Тревожный чемоданчик» с вещами первой необходимости уже давно стоял в коридоре. Жена поэта, Зинаида Николаевна, к тому времени была на третьем месяце беременности. Она бы вряд ли вспомнила, когда в последний раз спокойно спала всю ночь — шорохи, шум дождя, гул ветра или лай собак — все вызывало беспокойство и заставляло думать о самом худшем.

В тот день московский чиновник предлагал подписать письмо с требованием расстрела полководцев, представителей советской военной верхушки — Тухачевского, Эйдемана и Якира.

— Чтобы подписать, надо знать этих людей и знать, что они сделали! Я ничего о них не знаю! — изливал Пастернак свое негодование на ошарашенного чиновника. — Это вам, товарищ, не контрамарки в театр подписывать!

А разыгрывалось действительно самое настоящее представление. Но это был не просто театр — со своими художниками-постановщиками, сценаристами, гримерами и марионетками. Это был театр абсурда. И Тухачевский, и Эйдеман, и Якир были расстреляны еще 12 июня.

Когда Пастернак зашел в дом, чиновник остался ждать у калитки. Видимо, был уверен, что поэт «одумается».

Зинаида Николаевна бросилась мужу в ноги и умоляла поставить подпись — если не ради нее, то хотя бы ради их будущего ребенка.

— Если я подпишу, я буду другим человеком, — ответил поэт. — А судьба ребенка от другого человека меня не волнует.

— Но он погибнет!

— Пусть гибнет! — отрезал Пастернак.

Наконец поэт снова вышел к «гостю»:

— Пусть мне грозит та же участь, — сказал он громко. — Я готов погибнуть со всеми.

Через пару мгновений вокруг уже никого не было — остались только клубы пыли в воздухе и пронзительный звук рванувшей с места машины.

«Овеянное… прелестью поселение»

Сегодня Переделкино — дачный поселок с признаками «элитного». Самое простое — доехать до него на электричке от Киевского вокзала и выйти на одноименной станции. Правда, дальше направление движения придется уточнять у прохожих — на самой станции и вокруг никаких указателей, как пройти до знаменитого поселка, нет.

Неспешным шагом от станции до пастернаковской дачи можно дойти за полчаса: вниз к речке Сетунь, прямо через мост, вверх по улице Погодина, мимо Дома творчества… наконец далее, справа через дорогу, будет долгожданный указатель «Дом-музей Б.Л.Пастернака». Сворачиваете к нему и идете по улице Павленко до дома №3. Вопрос о том, почему улица не названа в честь самого знаменитого ее жильца, можно считать открытым.

В Переделкине Пастернак жил с 1936 года, но в доме, где сейчас находится музей, он поселился весной 1939 года.

«Это именно то, о чем можно было мечтать всю жизнь. В отношении видов, приволья, удобства, спокойствия и хозяйственности, это именно то, что… настраивало поэтически. Такие, течением какой-нибудь реки растянутые по всему горизонту отлогости (в березовом лесу) с садами и деревянными домами с мезонинами… овеянное какой-то неземной и завидной прелестью поселение. И вдруг жизнь так повернулась, что на ее склоне я сам погрузился в тот, виденный из большой дали мягкий, многоговорящий колорит», — восторженно писал Пастернак отцу.

Несмотря на то, что все эти годы «к Пастернаку» шли почитатели, официальные власти не разрешали создать на даче мемориальный музей. И все-таки это произошло — 10 февраля 1990 года, в день столетия Пастернака, в доме №3 по улице Павленко открылась мемориальная экспозиция. Обстановка переделкинского дома осталась такой же, какой была при жизни Бориса Леонидовича. Письменный стол, лампа, книжная полка…

Дом-музей Бориса Пастернака. Фото с сайта Государственного литературного музея

Пастернаки жили очень просто — не богато, но и не бедно по тем временам — а именно просто. Сам Борис Леонидович любил говорить, что интерьер писательского дома должен состоять из письменного стола, стула и кровати — все остальное додумает его воображение. Именно так он и жил — аскетизм, подчеркнутый, как бы мы сейчас сказали, минимализм сразу бросается в глаза.

Зимой тут обычно немноголюдно, но сотрудники музея говорят, что даже в будни есть желающие неспешно пройтись по комнатам поэта. Есть и дни «неотменяемых» тематических экскурсий — один из сотрудников заранее определяется с темой рассказа, назначает день проведения, и даже если в назначенный день придет всего один человек, экскурсию проведут только для него.

Зато примерно с середины весны и до середины осени поток посетителей, зрителей и слушателей возрастает многократно. И так легко представимый «музейный быт» — тишина, шепот и «спящие» бабушки-смотрительницы — испаряются вовсе. В ином столичной офисе в деловом центре можно окунуться в большее спокойствие, чем в доме-музее Пастернака в «высокий сезон».

Многие годы суета и приглушенное шуршание посетителей наполняли этот дом новой жизнью. И тем удивительнее, что в год 30-летия музея, 130-летия поэта и 60-летия со дня его смерти (так уж совпали эти даты), несмотря на десятки запланированных встреч, экскурсий и праздничных мероприятий, здесь царит — до времени — абсолютная тишина…

«Меня убили!»

Под злополучным письмом литераторов с прошением казни советским военачальникам подпись Пастернака все же появилась. Уже на следующий день после визита чиновника Борис Леонидович раскрыл газету «Известия» и увидел заголовок «Не дадим житья врагам Советского Союза». Под письмом среди прочих стояла фамилия «Пастернак».

— Меня убили! — закричал поэт и помчался в Москву.

Пастернак требовал, чтобы в «Известиях» немедленно было опубликовано опровержение. Секретарь Союза писателей СССР, Владимир Ставский, не в силах «образумить» поэта, вспылил: «Проще с самого начала написать Сталину!». И Пастернак написал.

Документальных сведений о письме не сохранилось, но есть воспоминания Ольги Ивинской. Она пишет, что Борис Леонидович рассказывал ей, как просил в письме избавить его от необходимости подписывать просьбы о расстрелах.

Как бы то ни было, больше к Пастернаку с подобными письмами не обращались.

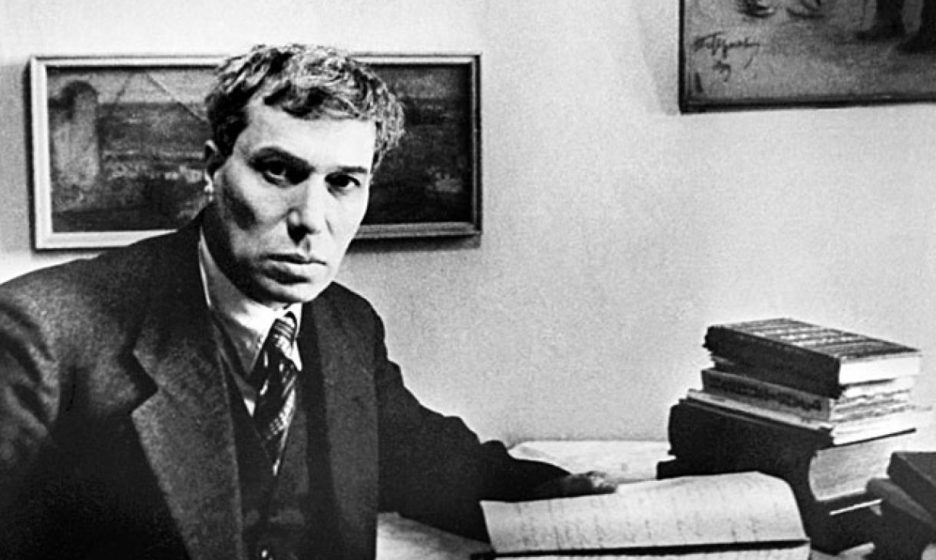

Борис Пастернак

Большинство исследователей Пастернака тщетно задаются вопросом: почему его миновали репрессии, допросы и слежки? Почему он — всегда со своим особым мнением и взглядом — не подпал под молох государственной машины? Прокурор, изучавший дело Мейерхольда в связи с готовившейся его реабилитацией, обнаружил доносы на Пастернака и был удивлен, что он ни разу не арестовывался.

Эту задачу каждый заинтересованный решает по-своему. Поэт несколько раз встречался со Сталиным и, возможно, дело в личном расположении вождя. А может быть, все дело в необычайной везучести Пастернака, о которой он сам любил говорить. Или в особом покровительстве свыше. А возможно, во всем вместе взятом — правильного ответа здесь быть не может.

Музыка внутри

Родительский дом Пастернака всегда был наполнен людьми неординарными, творческими, посвятившими свою жизнь искусству. Это и не удивительно: отец будущего поэта — Леонид Осипович Пастернак — был художником, академиком Петербургской Академии художеств. Мама — Розалия Исидоровна Пастернак (урожденная Кауфман) — завоевала популярность замечательной пианистки. С самого раннего возраста в ней открылись поразительные музыкальные таланты и публика восторженно рукоплескала ребенку-вундеркинду. К моменту знакомства со своим будущим мужем Розалия была одной из самых популярных концертирующих пианисток России.

Семья поддерживала дружбу с художниками И.И. Левитаном, М.В. Нестеровым, В.Д. Поленовым, С. Ивановым и Н.Н. Ге, в доме бывали музыканты и писатели, устраивались музыкальные выступления, в которых принимали участие А.Н. Скрябин и С.В. Рахманинов.

Не удивительно, что взращенный в такой атмосфере юноша, начав задумываться о выборе жизненного пути, первым делом обратился к музыке. В 13 лет, во многом благодаря влиянию композитора А.Н. Скрябина, Борис окунулся в музыку с головой. Юноша усиленно занимался теорией композиции: сохранились две его прелюдии и соната для фортепиано. Увлечение было настолько сильным и серьезным, что одновременно с подготовкой к выпускным экзаменам в гимназии Пастернак начал готовиться к поступлению на композиторский факультет Московской консерватории.

И быть бы ему композитором, возможно, выдающимся, если бы не одно «но» … Отсутствие абсолютного слуха. Даром его пытались убедить, что абсолютный слух необходим только настройщикам, что у многих великих композиторов его не было… Все впустую. После долгих уговоров и размышлений Пастернак в своей неспособности узнать произвольно взятую ноту стал видеть Божественное указание на то, что все-таки музыка не должна становиться делом его жизни. Идея, что все, что делаешь, нужно делать либо идеально, либо — никак, вообще очень характерна для Пастернака. «Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным», вспоминал поэт.

«Мир — это музыка, к которой надо найти слова», — выскажет он однажды гениальную формулу, которая легко может стать эпиграфом ко всей его поэзии. Вырвать из себя музыку оказалось невозможным. Всем, кто хоть немного знаком с поэзией Пастернака, очевидно, что музыкальность — не песенность, а именно внутренняя скрытая музыкальность — имманентна всем его лучшим творениям.

Жилец шестого этажа

На землю посмотрел с балкона,

Как бы ее в руках держа

И ею властвуя законно.

Вернувшись внутрь, он заиграл

Не чью-нибудь чужую пьесу,

Но собственную мысль, хорал,

Гуденье мессы, шелест леса.

Раскат импровизаций нес

Ночь, пламя, гром пожарных бочек,

Бульвар под ливнем, стук колес,

Жизнь улиц, участь одиночек.

Так ночью, при свечах, взамен

Былой наивности нехитрой,

Свой сон записывал Шопен

На черной выпилке пюпитра.

Или, опередивши мир

На поколения четыре,

По крышам городских квартир

Грозой гремел полет валькирий.

Или консерваторский зал

При адском грохоте и треске

До слез Чайковский потрясал

Судьбой Паоло и Франченки.

(Борис Пастернак. Музыка)

Именно в категориях музыки много позже Пастернак заговорит о вере в своем великом романе «Доктор Живаго»:

«Лара не была религиозна. (…) Но иногда для того, чтобы вынести жизнь, требовалось, чтобы она шла в сопровождении некоторой внутренней музыки. Такую музыку нельзя было сочинить для каждого раза самой. Этой музыкой было слово Божие о жизни, и плакать над ним Лара ходила в церковь».

Музыка, сопровождающая жизнь… Так о Слове Божием еще никто не говорил. Не законы и предписания, которые следует исполнять неукоснительно, а то, что — стоит только прислушаться — присутствует в твоей душе всегда и звучит тем отчетливее, чем лучше и усерднее вслушиваешься.

Именно об этой музыке и говорил он всю свою жизнь: «…Если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозою, все равно, каталажки или загробного воздаяния, высшею эмблемой человечества был бы укротитель с хлыстом, а не жертвующий собой проповедник. Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимала над животным и уносила ввысь не палка, а музыка: неотразимость безоружной истины, притягательность ее примера».

«Мутится мозг»

Отношение к революции — обязательный пункт всех биографий начала XX века. Но для того, чтобы более-менее правдоподобно передать это отношение, нужно понимать, что революционные события происходили в несколько этапов и реакция на них в каждом временном промежутке могла быть очень разной, вплоть до полярной. Неизбежность революционного переворота Пастернак понимал и воспринимал это скорее не как организованное массовое восстание народных масс, а как не зависящую от людей стихию, противиться которой бессмысленно — надо просто постараться уцелеть и продолжать жить.

В декабре 1916 года Борис писал родителям: «Пробегая газеты, я часто содрогаюсь при мысли о том контрасте и о той пропасти, которая разверзается между дешевой политикой дня и тем, что — при дверях. <Оно> принадлежит уже к той новой эре, которая, думаю, скоро (…) воспоследует. Дай-то Бог. Дыхание ее уже чувствуется».

Но все, что последовало за этой стихией, имело совершенно другой отклик в душе поэта.

Переломным событием, вероятнее всего, стало убийство двух деятелей Временного правительства — Шингарева и Кокошина, арестованных в октябре 1917 года. Просидевшие несколько месяцев в Петропавловской тюрьме, по состоянию здоровья они были переведены в Мариинскую больницу, где 7 января 1918 года зверски и абсолютно безжалостно были убиты матросами, поставленными охранять заключенных. Произошедшее поразило многих… Отозвалось оно и в поэзии Пастернака:

Мутится мозг. Вот так, в палате?

В отсутствии сестер?

Ложились спать, снимали платье.

Курок упал и стер?

Летом 1918-го Пастернак еще в большей растерянности напишет:

Стал забываться за красным желтый

Твой луговой, вдохновенный рассвет.

Где Ты? На чьи небеса перешел Ты?

Здесь, над русскими, здесь Тебя нет.

По меткому наблюдению Дмитрия Быкова, автора биографии Пастернака, вышедшей в серии ЖЗЛ, «довольно быстро он (Пастернак) понимает, что попытка преодолеть все “слишком человеческое” — семью, быт, уклад — неизбежно обернется расчеловечиванием».

За лето и осень 1917 года Борис Пастернак написал полторы книги стихов — «Сестра моя жизнь» — сборник, заставивший говорить об авторе как об одном из главных поэтов эпохи. Часть стихотворений, не вошедших в «Сестру», позже попала в «Темы и вариации».

Это было тревожное, страшное время «на распутье», но одновременно для многих оно стало и периодом небывалого творческого подъема. Оказалось, что стихийная энергия перемен, открытое и непредсказуемое будущее, возможность самых невероятных поворотов — очень плодотворная почва для любого вида творчества. Но день за днем, исподволь, но совершенно бесповоротно времена менялись. Постепенно стихи приходить перестали.

В начале 1926 года Пастернак все подробно объяснил: «Стихи не заражают больше воздуха, каковы бы ни были их достоинства. Разносящей средой звучания была личность. Старая личность разрушилась, новая не сформировалась. Без резонанса лирика немыслима».

«Великое в своем непосредственном проявлении оборачивается собственной противоположность, — напишет Пастернак Рильке в апреле того же года. — Оно в действительности становится ничтожным в меру своего величия и косным в меру своей активности. Такова между прочим и наша революция».

«Источник моего своеобразия»

Пастернак неоднократно сообщал, что няня крестила его в детстве. Некоторые исследователи сомневаются: няня едва ли могла взять на себя такую ответственность и окрестить мальчика втайне от родителей. Возможно, она просто водила его в храм, атмосфера которого стала одним из самых ранних и естественных воспоминаний мальчика.

За два года до смерти в стихотворении «Женщины в детстве» Пастернак вспомнит свой первый храм:

В детстве, я как сейчас еще помню,

Высунешься, бывало, в окно,

В переулке, как в каменоломне,

Под деревьями в полдень темно.

Тротуар, мостовую, подвалы,

Церковь слева, ее купола

Тень двойных тополей покрывала

От начала стены до угла.

Эта «церковь слева» — ближайший к дому Пастернаков храм святых Флора и Лавра на Мясницкой улице, снесенный в 1935 году.

Важно отметить, что Борис Леонидович всегда считал себя крещеным, причем крещеным с младенчества. В одном из писем он вспоминал: «Я был крещен в младенчестве моей няней, но вследствие направленных против евреев ограничений и притом в семье, которая от них избавлена и пользовалась в силу художественных заслуг отца некоторой известностью, это вызвало некоторые осложнения и факт этот всегда оставался интимной полутайной, предметом редкого и исключительного вдохновения, а не спокойной привычки. Но я думаю, что здесь источник моего своеобразия. Я жил больше всего в моей жизни в христианском умонастроении в годы 1910–1912, когда вырабатывались корни, самые основы этого своеобразия, моего видения вещей, мира, жизни…».

Борис Пастернак с братом Александром. Художник: Леонид Пастернак

Евгений Пастернак в биографии отца напишет: «то, что он ходит с няней в церковь, тоже было незаконным и уязвимым. Видимо, она по-своему это преодолела. Окропив его во имя Отца и Сына и Святаго Духа, она уверила его, что нет препятствий к его участию в службе. Детская память жадно впитала в себя напевы и слова, безотчетно создавая глубокое чувство причастности. Далее оно развивалось и менялось по внешним — историческим и собственным — душевным причинам. Тщательно таимое, остающееся предметом жажды, источником вдохновения, а не спокойной привычкой, — это чувство никогда его не оставляло».

Осип Мандельштам в своем знаменитом докладе «Скрябин и христианство» трактует искусство как «свободное и радостное подражание Христу». Эта мысль абсолютно сродни мировосприятию Пастернака.

«Не жертва, не искупление в искусстве, а свободное и радостное подражание Христу — вот краеугольный камень христианской эстетики. — говорит Мандельштам. — Искусство не может быть жертвой, ибо она уже совершилась, не может быть искуплением, ибо мир вместе с художником уже искуплен, — что же остается? Радостное богообщение, как бы игра отца с детьми, жмурки и прятки духа!(…) Вся наша двухтысячелетняя культура благодаря чудесной милости христианства есть отпущение мира на свободу — для игры, для духовного веселья, для свободного подражания Христу».

Это одна из главных мыслей Пастернака — искусство ничего не придумывает. Только изображает. «Современные течения вообразили, что искусство как фонтан, тогда как оно — губка. — писал он в статье «Несколько положений». — Они решили, что искусство должно бить, тогда как оно должно всасывать и насыщаться».

«О жизни как о подарке Творца и как о дарении себя другим Пастернак повторяет без конца, в стихах и прозе. — уверена Ольга Седакова. — В дарении себя, в создании неистощимо дарящей вещи и есть то подражание Христу, imitatio Cristi, которое доступно художнику».

Жизнь ведь тоже только миг,

Только растворенье

Нас самих во всех других,

Как бы им в даренье.

Его стихи абсолютно чужды того неутолимого себялюбия, которое можно наблюдать у многих поэтов «серебряного века». «Пастернак — едва ли не единственный поэт в русской литературе, — замечает Дмитрий Быков, — который бы до такой степени прятал — или, если хотите, растворял — свое лирическое «я».

«Каждый человек (…) не может любить самого себя так, как он любим самою жизнью», — писал Пастернак родителям в 1914 году. Поэтому вмешательство в собственную жизнь, ее принудительное исправление или направление ее русла в другую сторону воспринимается им как кощунство, как вторжение в замысел Творца. «Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень, в футляр», — с благодарностью обращается поэт к Создателю. Примерно о том же однажды высказался Павел Флоренский: «Я очень присматривался к гениальным людям, по биографии и прочему, и нашел, что чем одареннее они, тем слабее их воля над собою».

На своем творческом пути Пастернак прошел многое: увлечение символизмом, умеренным футуризмом, временно был близок с объединением ЛЕФ. В зрелом возрасте об этих экспериментах он высказывался уничижительно: «Все, что обращено в Близнице и Барьерах к тогдашним литературным соседям и могло понравиться им, — отвратительно, и мне трудно будет отобрать себя самого среди этих невольных приспособлений и еще труднее — дать отобранному тот ход, который (о как я это помню!) я сам тогда скрепя сердце пресекал, из боязни наивности и литературного одиночества».

Тем не менее, «идейные» соображения и стереотипы никогда не подчиняли его лирику полностью. Христианская тема в стихах присутствовала всегда — естественно и непринужденно. Например, стихотворение 1927 года «Бальзак» неожиданно заканчивается Евангелием:

Когда, когда ж, утерши пот

И сушь кофейную отвеяв,

Он оградится от забот

Шестой главою от Матфея?

В шестой главе от Матфея Господь дает совершенный образец молитвы (Отче наш) и указывает путь к спасению: Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. (Мф. 6:33).

Даже в революционную поэму «Лейтенант Шмидт» Пастернак вплетает отсылки к раннему христианству:

О государства истукан,

Свободы вечное преддверье!

Из клеток крадутся века,

По колизею бродят звери,

И проповедника рука

Бесстрашно крестит клеть сырую,

Пантеру верой дрессируя,

И вечно делается шаг

От римских цирков к римской церкви,

И мы живем по той же мерке,

Мы, люди катакомб и шахт.

Годы Великой Отечественной войны, когда поэт столкнулся со всеми тяготами и лишениями тыла, рисковал жизнью во время тушения зажигательных бомб на московских крышах и выезжал на фронт в составе писательской бригады, окончательно сформировали христианское мировоззрение Пастернака. Большинство его военных стихотворений проникнуты евангельскими мыслями:

Все в жизни может быть издержано,

Изведаны все положенья, —

Следы любви самоотверженной

Не подлежат уничтоженью.

Жить и сгорать у всех в обычае,

Но жизнь тогда лишь обессмертишь,

Когда ей к свету и величию

Своею жертвой путь прочертишь.

«Сила же дается свыше»

«Доктор Живаго», начатый в конце победного 1945 года и создававшийся на протяжении десяти лет, стал своеобразным итогом всех христианских исканий автора. В письме к своей двоюродной сестре Ольге Фрейденберг Пастернак разъяснял: «Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса и Достоевского, — эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Роман пока называется «Мальчики и девочки». Я в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма (и в интернационализме), со всеми оттенками антихристианства и его допущениями, будто существуют еще после падения Римской империи какие-то народы и есть возможность строить культуру на их сырой национальной сущности. Атмосфера вещи — мое христианство».

В «Докторе Живаго» принявший православие Михаил Гордон озвучивает рассуждения самого Пастернака: «Национальной мыслью возложена на него мертвящая необходимость быть и оставаться народом и только народом в течение веков, в которые силою, вышедшей некогда из его рядов, весь мир избавлен от этой принижающей задачи. Как это поразительно! Как это могло случиться? Этот праздник… этот взлет над скудоумием будней, все это родилось на их земле, говорило на их языке и принадлежало к их племени. И они видели и слышали это и это упустили? Как могли они дать уйти из себя душе такой поглощающей красоты и силы, как могли думать, что рядом с ее торжеством и воцарением они останутся в виде пустой оболочки этого чуда…».

Вся евангельская история, по Пастернаку, прямо касается не только каждого отдельного человека и человечества в целом, но и всей природы — живой и неживой. Пастернака периодически обвиняют в «христианском пантеизме». Но природа у него — не идол или божество. Природа — часть тварного мира, который весь неизбежно участвует и в скорби Распятия, и в радости Воскресения:

И со Страстного четверга

Вплоть до Страстной субботы

Вода буравит берега

И вьет водовороты.

И лес раздет и непокрыт,

И на Страстях Христовых,

Как строй молящихся, стоит

Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом

Пространстве, как на сходке,

Деревья смотрят нагишом

В церковные решетки.

И взгляд их ужасом объят.

Понятна их тревога.

Сады выходят из оград,

Колеблется земли уклад:

Они хоронят Бога.

И видят свет у царских врат,

И черный плат, и свечек ряд,

Заплаканные лица —

И вдруг навстречу крестный ход

Выходит с плащаницей,

И две березы у ворот

Должны посторониться.

И шествие обходит двор

По краю тротуара,

И вносит с улицы в притвор

Весну, весенний разговор

И воздух с привкусом просфор

И вешнего угара.

И март разбрасывает снег

На паперти толпе калек,

Как будто вышел Человек,

И вынес, и открыл ковчег,

И все до нитки роздал.

И пенье длится до зари,

И, нарыдавшись вдосталь,

Доходят тише изнутри

На пустыри под фонари

Псалтирь или Апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,

Заслышав слух весенний,

Что только-только распогодь,

Смерть можно будет побороть

Усильем Воскресенья.

(Борис Пастернак. На Страстной.)

Весь роман насквозь пронизан христианскими мотивами, евангельскими символами и отсылками. «В час седьмый по церковному, а по общему часоисчислению в час ночи, от самого грузного, чуть шевельнувшегося колокола у Воздвиженья отделилась и поплыла, смешиваясь с темною влагой дождя, волна тихого, темного и сладкого гудения. Она оттолкнулась от колокола, как отрывается от берега и тонет, и растворяется в реке отмытая половодьем земляная глыба. Это была ночь на Великий четверг, день Двенадцати евангелий. В глубине за сетчатою пеленою дождя двинулись и поплыли еле различимые огоньки и озаренные ими лбы, носы, лица. Говеющие прошли к утрене».

Кадр из фильма «Доктор Живаго». Источник: kino-teatr.ru

Роман был восторженно принят за рубежом. Понимая, что за подобное признание расплата на родине неминуема, Пастернак написал письмо заведующему Отделом культуры ЦК КПСС Д.А.Поликарпову: «Люди, нравственно разборчивые, никогда не бывают довольны собой, о многом сожалеют, во многом раскаиваются. Единственный повод, по которому мне не в чем раскаиваться в жизни, это роман. Я написал то, что думаю, и по сей день остаюсь при этих мыслях. Может быть, ошибка, что я не утаил его от других. Уверяю Вас, я бы его скрыл, если бы он был написан слабее. Но он-то оказался сильнее моих мечтаний, сила же дается свыше, и таким образом, дальнейшая судьба его не в моей воле. Вмешиваться в нее я не буду. Если правду, которую я знаю, надо искупить страданием, это не ново, и я готов принять любое».

В рукописи 1946 года роман назывался «Смерти не будет». Это слова из Апокалипсиса св. апостола Иоанна Богослова: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21: 4). В религиозном контексте главная тема романа — единство жизни, смерти и Воскресения.

«Искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое, истинное искусство, то, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает», — размышляет Юрий Живаго во время церковной панихиды.

Необычная фамилия главного героя — тоже ведь о жизни. «Живаго» — родительный падеж церковно-славянского слова «живой». Несмотря на то, что сюжет «обрамлен» сценами смерти — похороны матери Юрия в начале и смерть самого героя в конце, финальной точкой становится стихотворение Гефсиманский сад, наполненное пасхальной радостью.

Но книга жизни подошла к странице,

Которая дороже всех святынь.

Сейчас должно написанное сбыться,

Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче

И может загореться на ходу.

Во имя страшного ее величья

Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,

И, как сплавляют по реке плоты,

Ко мне на суд, как баржи каравана,

Столетья поплывут из темноты.

Счастье помилованного

Умение радоваться жизни, принимать ее как незаслуженный дар, вычленять из череды сложных обстоятельств неочевидные удачи — в этом весь Пастернак. Безудержная восторженность его поэзии кого-то, конечно, раздражала и раздражает. Как раздражает слишком зеленая трава на участке соседа, слишком яркое солнце или даже беспричинно веселое настроение знакомого. Но гораздо чаще радость жизни, сочащаяся сквозь его строки, вдохновляет и заставляет взглянуть на мир совсем другими глазами.

Варлам Шаламов вспоминал, что поэзию Пастернака любили многие каторжники: «Стихи Пушкина и Маяковского, — писал Шаламов, — не могли быть той соломинкой, за которую хватается человек, чтобы удержаться за жизнь — за настоящую жизнь, а не за жизнь-существование».

«В пастернаковское счастье непременной составляющей входит трагизм, — пишет Дмитрий Быков, — но «трагическое переживание жизни» — не нытье и сетования, а уважение к масштабу происходящего. (…) Каторжники двадцатого века любили Пастернака потому, что он прожил жизнь с ощущением выстраданного чуда. Это счастье не самовлюбленного триумфатора, а внезапно помилованного осужденного».

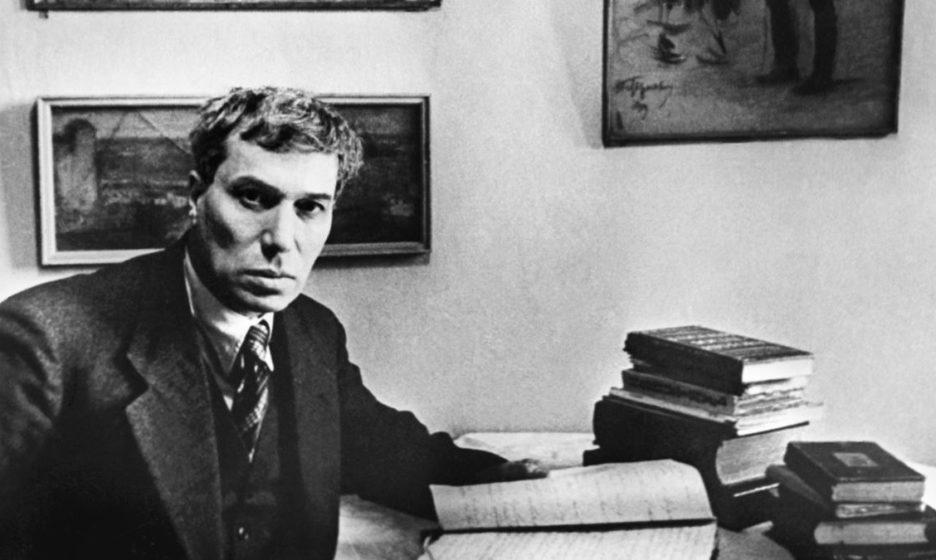

Борис Пастернак

Сын поэта Евгений Пастернак вспоминал: «20 октября его увезли в Боткинскую больницу с обширным инфарктом миокарда. Он пробыл там до 6 января 1953 года… В разных письмах и стихах Пастернак старался передать пережитое им в больнице чувство близости смерти. Он подробно записал, как остро ощутил он в эти минуты реальное присутствие Бога, горячее желание славить и благодарить его. Он рассказывал, что больничная няня, сидевшая неподалеку, припоминала вместе с ним слова различных церковных служб, удивляясь тому, как многое он знал. Кроме запомненных с детства молитв, в бумагах Пастернака сохранились стертые на сгибах листки с выписками из служебных текстов, которые он носил с собою в церковь и постепенно учил. Он любил тихонько подпевать вместе с хором».

В стихотворении, написанном за четыре года до смерти, поэт созерцает красоту окружающей его природы и вспоминает сладость и счастье пережитой им радости во время церковной молитвы:

B церковной росписи оконниц

Так в вечность смотрят изнутри

В мерцающих венцах бессонниц

Святые, схимники, цари.

Как будто внутренность собора —

Простор земли, и чрез окно

Далекий отголосок хора

Мне слышать иногда дано.

Природа, мир, тайник вселенной,

Я службу долгую твою,

Объятый дрожью сокровенной,

B слезах от счастья отстою.

Как разгуляется. 1956.

А вот восьмистишие, которым заканчивается стихотворение «В больнице»:

Мне сладко при свете неярком,

Чуть падающем на кровать,

Себя и свой жребий подарком

Бесценным твоим сознавать.

Кончаясь в больничной постели,

Я чувствую рук твоих жар.

Ты держишь меня, как изделье,

И прячешь, как перстень, в футляр».

Даже среди больничной палаты, боли и неопределенности ощущение безграничной радости бытия, восторженность и благодарность не покидали Пастернака.

Шведский король, хлопоча за судьбу великого поэта, написал лично Хрущеву письмо с просьбой не отбирать у Пастернака «поместье». «Поместье» по факту оказалось небольшим деревянным домом в два этажа, но отобрано не было. В своем переделкинском «поместье» Борис Леонидович прожил двадцать пять лет: здесь он узнал о присуждении Нобелевской премии по литературе, перенес беспрецедентную травлю и принял решение отказаться от самой престижной премии в мире. Здесь провел последние мгновения своей жизни. Здесь поэт создавал свои бессмертные строки, философствовал и созерцал. А еще — колол дрова, топил печь и с нескрываемым удовольствием копался в земле.

Я за работой земляной

С себя рубашку скину,

И в спину мне ударит зной

И обожжет, как глину.

Я стану где сильней припек,

И там, глаза зажмуря,

Покроюсь с головы до ног

Горшечною глазурью.

1 мая 1960 года уже тяжело больной Пастернак, в предчувствии близкой кончины, попросил об исповеди.

За три дня до смерти, во время одного из последних приливов сил, он сказал: «Если умирают так, то это совсем не страшно».

Борис Леонидович Пастернак умер от рака легких 30 мая 1960 года, на 71-м году жизни. 2 июня при небывалом стечении народа поэт был похоронен неподалеку от своей дачи — на переделкинском кладбище.

***

Многим из нас, скатывающимся в хандру при самых мелких неприятностях — от болящего зуба или сломавшегося ногтя — его стихи надо прописывать как лекарство. Живительную пилюлю радости и благодарения. Пастернак пережил многое: две мировых войны, революцию, волны репрессий, творческие кризисы, смерти близких, запреты стихов и беспощадную травлю, но неизменно считал себя очень удачливым человеком, счастливцем. И как заметил Сергей Аверинцев в отношении Честертона, такое восприятие собственной жизни гораздо больше говорит о нем, чем о его биографии.

«Мне посчастливилось высказаться полностью!», — воскликнул он однажды. И ещё, во время одной из многочисленных предсмертных болезней: «Жизнь была хороша!».

По версии Дмитрия Быкова, за несколько секунд до смерти Пастернак сказал жене: «Рад!». И невозможно не верить, что душа поэта, оставляя тело в цветущем летнем мире, отправилась прямиком к Тому, кто заповедовал всем нам радоваться всегда.