Как я мечтал попасть в Пионерский Лагерь! Почти как в Москву, но всё не получалось. А вот старший брат побывал, и это было темой для бесконечных с его стороны рассказов, а с моей – очарованных слушаний с краткими, торопливо уточняющими картину вопросами. Пионерский Лагерь – вы шутите! – это же мечта, сказка…

Как сейчас помню свежесть летнего утра, широкую площадь, где Ленин, протянув руку с невидимой удочкой и напряжённо вглядываясь в поплавок, ловит рыбу. Удочку ему обломали, должно быть, оппортунисты — только рукоять осталась в сжатой нервно ладони, — но утро такое славное, что Ленин совсем не злится, и даже повернулся спиной к Дому не нужных сейчас Советов и только и думает, что о своём невидимом поплавке.

А за спиной у него возле громадных гранитных колонн этого самого Дома Советов весело и оживлённо дожидаются автобуса счастливые люди. Мамы с редкими вкраплениями пап и множество деток в пёстрых платьицах, шортиках и панамах… да таких же точно как я. И вот они должны сейчас сесть в автобус и уехать в Пионерский Лагерь… Я не знаю, может и не надо писать эти два слова прям уж с больших букв, но дело в том, что для меня не существовало тогда каких-то конкретных, фактических лагерей, только один, общий для всех, но очень личный, мой Лагерь. Лагерь вообще… но заветный, как мечта.

Однако попасть в мечту было совсем не просто.

И вот как-то раз на маминой работе у кого-то «загорелась» путёвка и поздно было её «тушить» и переписывать фамилию, и её спонтанно, «на авось» сунули маме в руки. Мама (была ни была!) собрала в малиновый чемоданчик строго по списку (чтобы потом чего не забыл) мои детские рубашки и шортики и привела меня за руку к гранитным столбам — проситься в Лагерь.

И вот появилась Тётя с величественной, как выхухольное гнездовище, причёской и мама ей что-то говорила сначала просительно, даже слегка улыбаясь, а потом более эмоционально, а под конец, когда стало ясно, что никакие уговоры не помогают – уже прямо взволнованно: «Ну почему, почему?!»

Да потому, что фамилия не та, да и возрастом не вышел – не пионер ещё.

А я стоял в стороне с довольно громоздким чемоданчиком, а детки уже весело рассаживались в автобусе и как будто метали иногда в мою одинокую сторону победные взгляды и я, хотя понимал, что происходит что-то не то, но всё равно верил, что случится чудо и всё закончится хорошо.

Но хорошо не закончилось. Мама подошла смущённая и расстроенная и стала мне что-то сложно-взрослое объяснять на доступно-детском, а я только понимал, что произошла какая-то катастрофа и в Лагерь я не поеду!..

Ну да ладно.

Я поехал в другой раз. Уже по-настоящему: с соблюдением всех крючкотворностей, с личной путёвкой и чистой совестью законного пионера.

Я и раньше бывал на Южном Берегу, так что море с горами было для меня не в диковинку, но вот так – с головой на двадцать дней, оторвавшись от дома, «по-взрослому» – такого ещё со мной не случалось.

Лагерь Алые Паруса располагался довольно хаотично на склоне горы, как будто его бросили наверх, и он развалился, рассыпался всеми своими постройками, пока скатился к берегу моря. Внизу был, конечно, пляж – самое вожделенное место, к слову сказать, хорошо оборудованное, с навесами и ограждением из оранжевых буйков. Чуть выше была большая спортивная, она же и танц – площадка, а дальше длинная, в несколько изломов деревянная лестница, ведущая к корпусам. Подниматься по этой лестнице после купальной расслабухи, по солнцепёку было сущим мучением.

Но я всегда подбадривал себя мыслью, что вот на берег идёт гигантская Волна (каких в Крыму отродясь не бывало), но пока она дойдёт — я буду уже высоко, и меня не достанет.

А вверху, куда не глянь, на тебя с усталой мудростью взирали горы, поросшие фисташками, самшитом, грабинником и кряжистыми дубками. Весь день здесь звенели цикады, тревожно шуршали ящерицы, летали какие-то большие задумчивые жуки, и жить в этой компании было, в общем, не скучно.

Единственной неприятностью было, когда среди глубочайшего сна вдруг выяснялось, что уже наступило утро и пора вставать. Не вставать, а вскакивать как сумасшедший, потому, что случалось это так. Ты спишь, и вдруг на весь лагерь с какой-то вероломной громкостью начинает орать не по-утреннему бодрая, какая-то буратинно-весёлая песня, всегда одна и та же:

Ну-ка, солнце, ярче брызни,

Золотыми лучами обжигай!

Эй, товарищ! Больше жизни!

Поспевай, не задерживай, шагай!

И припев:

Чтобы тело и душа были молоды,

Были молоды, были молоды,

Ты не бойся ни жары и ни холода

Закаляйся, как сталь!..

Это означало, что всем нужно немедленно вскочить, побежать в туалет, а оттуда на «верхнюю», возле корпусов спортплощадку, где физрук в обвисших спортивках, со свистком на верёвочке и старательно подтянутым дюнделем, заставит всех до единого повторять за ним дурацкие упражнения, да ещё умудрится наблюдать за их исполнением и грозить штрафными санкциями…

Но в семь утра солнце, кажется, не настроено ещё «брызнуть» ярче, и уж тем более нам не охота за кем-то поспевать и куда-то бодро шагать. Разве что «не задерживать» — это пожалуйста. Идите куда хотите, а мы отсидимся благополучно в туалете…

Вот лентяи, правда?..

Ну, что ещё… Обязательно в Пионерском Лагере возникала неподконтрольная эпидемия какого-нибудь увлечения. Как правило, оно было связано с местной спецификой. Например, в нашем лагере склон горы имел выходы сланца, — скальной породы, которая легко разделяется на пластинки разной толщины и размера. И вот кто-то придумал выискивать подходящие пластинки и, используя асфальт и углы бордюров как наждак, вытачивать всевозможные фигуры. Девчонки, главным образом, вытачивали сердечки, ну а мы… ну а мы, понятное дело, этой «дурью» не маялись…

Ну, что ещё… Обязательно в Пионерском Лагере возникала неподконтрольная эпидемия какого-нибудь увлечения. Как правило, оно было связано с местной спецификой. Например, в нашем лагере склон горы имел выходы сланца, — скальной породы, которая легко разделяется на пластинки разной толщины и размера. И вот кто-то придумал выискивать подходящие пластинки и, используя асфальт и углы бордюров как наждак, вытачивать всевозможные фигуры. Девчонки, главным образом, вытачивали сердечки, ну а мы… ну а мы, понятное дело, этой «дурью» не маялись…

Зато на территории другого лагеря (я потом перебывал ещё в нескольких) обнаружились залежи глины. И вот все пацаны, как по команде стали лепить из этой глины маленькие черепа. Вожатые просто выли белугами, не зная, что с нами делать, потому, что занять нас чем-нибудь «плановым» уже не представлялось возможным.

Состязались в нескольких направлениях. Первым делом череп надо было вылепить похожим на оригинал, а это, согласитесь не просто, потом глина ведь не обжигалась, и каждый искал свой секрет, чтобы изделие не развалилось позорно в самый неподходящий, ответственный момент. А этот момент наступал по прошествии нескольких дней, когда черепок высыхал и если не трескался, то каменел, и был готов к окончательной обработке. Тогда каждый брался за зубную щётку и её пластмассовой (а лучше стеклянной) ручкой полировал изделие до благородного, «воскового» потемнения и блеска.

В третьем лагере кто-то придумал сделать трафарет фирмы «adidas», а поскольку я немного рисовал, то с этой просьбой обратились ко мне. Друзья не учли только моих сложных отношений с английским языком… И скоро фирменный трехлистник с надписью «abibas» — АБИБАС! — красовался повсюду: на майках, полотенцах, подушках и простынях, так что в конечном итоге вышел даже небольшой скандалец…

Но если описывать все перипетии пионерской лагерной жизни не хватит и суток, а я совсем не для этого начал этот рассказ и именно вообще не для этого, даже настолько не для этого, что ни в какие ворота советской действительности не лезет то, о чём я собрался поведать…

Даже не знаю, с чего начать…

Ну, в общем, так. Вечерами нам показывали кино, а потом иногда, минут сорок на «нижней» площадке у моря бывали танцы. В общем-то, обычный набор детско-юношеских культмассовых мероприятий.

И вот в один такой вечер закончилось кино, – не помню уже какое, — и мы высыпали все на площадку. Стемнело, зажгли фонари, заиграла музыка – в общем, романтика и полное пионерское счастье. «Алые паруса», да и только.

Но вот в чём дело – слушать-то музыку я любил, но танцевать – увольте! Как-то я не понимал смысла нелепых, как мне казалось, движений и, может быть, от этого танцевать стыдился категорически. Но девчонки – этот неугомонный народ, как только поняли мою неловкость – тут же, кажется, и обрадовались, и задались целью научить меня танцевать, то есть – окончательно ввергнуть в бездну смущения, потому, что танцевать я ни в коем случае не собирался. Словом, пришлось удрать.

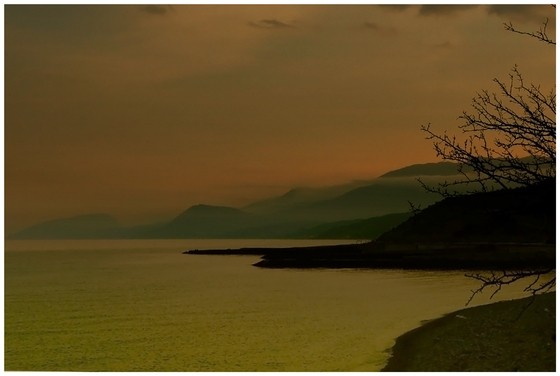

Но удрал я не сильно далеко. Так — прошёлся немного по набережной и спустился по ступеням к морю.

Но как же всё здесь было иначе! Музыка доносилась уже отдалённо, зато увлёк, поглотил внимание равномерный, умиротворяющий плеск волн. Я немного посидел, прислушиваясь, и вдруг остро почувствовал присутствие Иной жизни… не той, которая «способ существования белковых тел», и не жизни природы, стихии, а чего-то что наполняло эту стихию глубоким человеческим смыслом. Сердце томилось от какой-то неразрешённости. Словно что-то открылось в мире Другое, по настоящему важное, о чём мне никто не рассказал, но что не возможно было сейчас не заметить, какая-то великая тайна, перед которой нельзя было вот так просто резвиться и делать вид, что её нет.

Я посидел ещё немного и рассеянно побрёл в обход танцплощадки к лестнице и дальше – всё выше и выше, удаляясь от шума человеческого веселья. Странно, но мне совсем не было грустно и я не чувствовал ущерба от своего добровольного одиночества. Напротив, чем тише становилось вокруг, тем более отчётливо выступали из тишины приметы той – замеченной мной — Иной жизни.

Вдруг погас свет, по-видимому во всём лагере. Музыка сникла, послышались разочарованные возгласы, и воцарилась блаженнейшая, чуткая тишина. Теперь я услышал как наперебой, надрывно и нежно выводят в траве свои трели сверчки. Постепенно из темноты стали проявляться силуэты кустов и деревьев, пахнувшие пряным уютным теплом; потом порыв ветра донёс с моря резкий и свежий запах водорослей и снова унёс куда-то. А в небе внезапно зажглось, рассыпавшись, такое невообразимое, необъятное множество звёзд, что сердце зашлось от невиданного восторга… Но не благоденствие первозданной природы, не запахи подействовали на меня так сильно. Нет. Я вдруг с новой, невиданной ясностью почувствовал присутствие ТОЙ ЖИЗНИ, жизни бесконечно более высокой и чистой чем всё, что я знал до сих пор, но не наивной, лёгкой, а как будто выстраданной веками, обретённой болью ушедших, но не исчезнувших поколений. Это было чувство, похожее на внезапную встречу с Кем-то бесконечно родным, о Ком ты почему-то забыл и другие не напомнили, с Тем, кого ты давно искал и теперь нашёл и ни за что не хочешь больше расстаться. И именно оттого, что я ясно чувствовал реальность этого благодатного и тихого присутствия, но не знал, как это объяснить и назвать – сердце разрывалось на части. Я хотел остаться в этом мгновении навсегда, уйти в него от непонятной и смутной в своих грядущих опасностях жизни, но маленьким, детским чутьём понимал уже, что хотя всё в моей жизни НЕ ТАК, как должно быть, но с этим придётся ещё долго и горько мириться и маяться… Я замер, с немой безотчётной мольбой обратившись к неведомой, внезапно открывшейся душе Красоте…

Но тут зажёгся свет, мгновенно заиграла, взвилась прерванная на полуноте музыка, раздался возглас единодушного ликования и… всё было кончено.

Я плакал, не замечая слёз, и быстро шёл, почти бежал вверх по лестнице, не понимая толком, что со мной происходит. Но как же мне было светло, как чисто и легко на душе!.. и только девчонка, по-детски прихорошившаяся и спешащая из корпуса вниз – к свету, музыке счастью, – опешившая, отшатнулась, встретив меня, и изумлённо и расстроено воскликнула:

— Димка, ты чего?!..

— — —

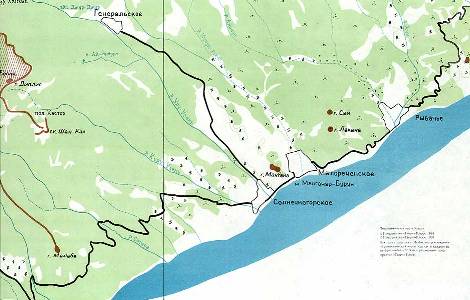

С тех пор прошло много лет, и лишь совсем недавно я узнал, что урочище, в котором располагался наш лагерь, с давних пор называется Сотера. Существует много разных мнений по поводу такого названия: кто говорит, что там было поселение, кто – одноимённый монастырь или храм, разрушенный в древности турками… Вряд ли мы когда-нибудь узнаем истину. Но ясно только одно: в переводе с греческого это название означает СПАСИТЕЛЬ.

Читайте также: