«Сотворение мира: проект не удался, надо его закрывать». Интервью с библеистом Михаилом Селезневым

Никто не знает, что такое Библия

— Что такое Библия — всем ясно. А что такое библеистика?

— Хорошо, что хоть вам ясно, что такое Библия! Должен сказать, среди ученых такой ясности нет. Есть разногласия и в отношении канона, и в отношении текста.

— Тогда как объяснить в двух словах, чем вы занимаетесь, что изучаете?

— Свои лекции по библеистике я обычно начинаю с того, что Библия находится на перекрестке важнейших культур нашего мира: древний Восток, классическая античность, иудаизм, христианство. Поэтому окружающий контекст для нас, библеистов, не менее важен, чем текст как таковой. Чтобы понять эту книгу, — по сути, не книгу, а целую библиотеку, — недостаточно просто в нее вчитаться. Надо разобраться, что предшествовало тем столетиям, в которые она складывалась.

— Чем тогда библеист отличается от филолога, историка, археолога?

— Он и лингвист, и филолог, и историк, и религиовед в одном лице. Это дисциплины, которые определяются своей методологией. А библеистика (как и, скажем, индология или антиковедение) — это дисциплина, которая определена не выбором конкретной методологии, а выбором конкретного предмета изучения.

Михаил Селезнев

Одна из моих учениц закончила лингвистику в РГГУ и написала диплом про видо-временные формы глагола в еврейском и греческом текстах Псалтири, то есть про Библию глазами лингвиста. Потом поступила в ВШЭ в магистратуру по археологии, написала диплом про археологические свидетельства религиозных реформ в Иудее, то есть про Библию глазами археолога. Сейчас заканчивает аспирантуру в Школе лингвистики ВШЭ и вновь пишет про Библию глазами лингвиста. Это хороший пример того, что наша дисциплина определяется не методологией — ее один и тот же человек может менять даже в пределах одной работы — а предметом, текстом, который лежит на перекрестке разных перспектив и разных методологий.

— Вы сказали, что для профана существует ясность относительно того, что такое Библия, а у вас, ученых, ее нет. Какие сомнения?

— Даже число книг в составе Библии разнится в православной, католической и протестантской традициях. Например, для православной традиции книга Иисуса сына Сирахова — часть Священного Писания, она читается за богослужением наряду с другими книгами Священного Писания. А для протестантской традиции эта книга — апокриф (произведение религиозной литературы, преимущественно посвященное событиям и лицам Священной и церковной истории, не включенное в канон Церковью. — Примеч. ред.).

Более того, даже между двумя православными Церквями — русской и греческой — нет полного согласия по вопросу библейского канона.

Скажем, так называемая третья книга Ездры входит в церковнославянскую и русскую Библии — а греческим православным Церквям она вообще неизвестна.

В еврейской Библии и в переводах, которые с нее сделаны (в том числе в русском Синодальном переводе) Бог завершает творение мира на седьмой день. А в греческой Библии, равно как и в церковнославянской, которая восходит к греческой, — Бог завершает творение мира на шестой день. Какой текст «правильный»?

Для русскоязычного человека Библия — это томик, который стоит на полочке в церкви. Покупаешь, открываешь, читаешь… Конечно, нужно сперва продраться сквозь устаревший, тяжелый язык Синодального перевода. Но, когда продерешься, кажется, чего-то вроде понял.

А вот за моей спиной вы видите на стеллажах десятки комментированных изданий, сотни монографий. И там, где для человека, который просто берет и читает перевод, все как бы ясно, для специалиста — сплошные вопросы.

Описание потопа и современные научные представления

— Возьмем, например, выражение «око за око, зуб за зуб». Его часто трактуют в том смысле, что злодеяние не должно остаться без ответа, а на самом деле здесь речь о том, что мера наказания не должна превышать меру нарушения. Или тоже все не так просто?

— Здесь огромный пласт предыстории. В какой-то момент в древнейшей истории человеческого судопроизводства возникает так называемый принцип талиона (латинское Lex taliōnis «закон равного возмездия»). Он гласит: если один человек выбил другому глаз, то тому, первому, тоже надо выбить глаз. У нас есть примеры такого рода законов в Древней Месопотамии. Однако там же берет начало другая, альтернативная юридическая традиция: жестокие наказания заменяются штрафами.

Ганс Гольбейн. Аллегория Ветхого и Нового Заветов. 1530 г. Музей Метрополитен, Нью-Йорк.

Когда читаешь библейский текст, видишь, как разные обычаи, разные практики наслаиваются и даже в каком-то смысле полемизируют друг с другом. Можно полагать, что в ту пору, когда формировался библейский корпус, в еврейском праве уже преобладала система юриспруденции, предполагающая штрафы за увечья, но старое выражение «око за око, зуб за зуб» по-прежнему было в ходу.

— А можно ли вообще священный текст непредвзято изучать, переосмыслять и интерпретировать?

— Не просто можно, а насущно необходимо — особенно для наследников тех религиозных традиций, которые основываются на Библии. Это как в психоанализе: все травмы и проблемы взрослого человека уходят корнями в его детство.

Если говорить не о развитии отдельного человека, а о развитии человечества в целом, то корень всех кризисов, с которыми мы сейчас сталкиваемся, тоже уходит туда, в раннее детство нашей культуры.

Самое время задуматься, кто мы такие, куда мы идем и туда ли пришли, куда хотели.

— То, что вы делаете, не может не вызывать нареканий со стороны официальных представителей Церкви?

— А я тоже ее представитель. Я в Русской Православной Церкви еще с 1979 года. Более того, я в каком-то смысле и официальный ее представитель. Помимо моей работы в Институте классического Востока и античности ВШЭ, я профессор Общецерковной аспирантуры и докторантуры Русской Православной Церкви (ОЦАД). В течение многих лет я был завкафедрой библеистики ОЦАД. Под моим руководством защитили несколько кандидатских и докторских диссертаций.

Что касается нареканий…

Для меня очевидно, например, что описание потопа в книге Бытия невозможно понимать буквально. Оно совершенно не совместимо с современными представлениями о геологии, палеонтологии, зоологии.

Так что либо нужно отбросить всю современную науку целиком, либо задаться вопросом — в каком жанре написан этот текст и как его следует понимать. А некоторые мои коллеги из духовной академии или семинарии станут настаивать, что эти главы надо понимать буквально. Но это нельзя считать дискуссией между светской наукой и православной традицией. Это будет дискуссия внутри православной традиции.

Я убежден, что важнейшая задача для христианина XXI века заключается как раз в том, чтобы оглянуться на свою историю. А для этого непредвзятое изучение Библии — важнейшее подспорье.

— В какой момент возникла тенденция противопоставлять науку и священный текст? Или это было всегда?

— Я очень хорошо помню, как на фоне кризиса и лжи позднесоветского времени, на фоне последующего развала 90-х годов людей манила мечта о возврате в «святое средневековье». Пусть у мужчин будут бороды до пояса, у женщин юбки в пол, а все представления об окружающем мире, физике, химии, биологии будут такими, как в старину, — и тогда все станет хорошо и благолепно.

Эта реконструкторская игра ведет к обрыву.

Можно долго-долго убеждать себя, что ты средневековый рыцарь, и махать картонным мечом, но в какой-то момент это придет в вопиющее столкновение с реальностью и кончится крахом.

Единственный выход — вглядеться в себя, в свою историю с самого начала, с самых первых шагов.

Что такое христианство? Как жить христианину в эпоху кризисов и катастроф? Вот самый насущный вопрос сегодняшнего дня, а не вопрос о том, мог или не мог пророк Иона три дня прожить во чреве кита и не задохнуться.

«Рассотворение» мира

— А кстати, он мог? И почему патриархам было по 200 лет, если люди столько не живут? И что такое Великий потоп? В детстве это казалось выдумками, а потом стало ясно, что это образы, которые не стоит воспринимать буквально. Я права?

— Вы правы, это можно считать своего рода нарративными метафорами. Но только с одной оговоркой: что метафоры, на самом деле, это не какие-то украшательства художественного текста, а самая основа того, как мы понимаем мир. «Метафоры, которыми мы живем» Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона — одна из самых важных книг, которые стоит прочитать, если мы пытаемся задуматься над природой религиозного языка.

Но даже наш обычный язык весь пронизан метафорами. Вот мы говорим: «Туча бежит по небу». Но при этом и неба как физического объекта не существует, и у тучи нет ног.

Про многие вещи иначе, чем метафорами, не скажешь. Ни в одном из известных мне языков нет такого не-метафорического глагола, который можно было бы использовать для описания течения времени. Что делает время в русском языке? Оно идет, бежит, ползет, летит, останавливается. Но это все метафоры.

Иногда их можно редуцировать. Можно сказать «дождь идет», а можно — «дождь капает», и это прямое, а не переносное описание того, что делает дождь. А вот с категорией времени так не получается. Эту метафору невозможно редуцировать.

Именно такие образы и нарративы определяют наше поведение, сознание, культуру.

Но если их прямолинейно переводить на язык научно-популярной литературы, получается абсурд.

Когда-то я участвовал в работе библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви, там время от времени велись дискуссии типа «наука и религия». И вот, с одной стороны, стоит самоуверенный представитель науки, с другой — самоуверенный представитель религии, они спорят. Но при этом они очень похожи друг на друга. И тот, и другой уверены: вот сейчас они парой слов, вытащенных из семинарского учебника или из научно-популярной книжки, все в этом мире разложат по полочкам.

Иллюстрированный псалтырь. Византия, 1100 гг. Музей Метрополитен, Нью-Йорк. Public Domain

Если вернуться к Библии — это бесконечно сложное переплетение образов, метафор, смыслополагающих нарративов, которые иногда противоречат друг другу, подчас уходят в совсем седую древность.

— Например, потоп — это нарративная метафора? А в реальности, наверное, был сильный ливень, какое-то поселение из 50 человек перебралось на сухое место, и из этого возник целый эпос.

— В оригинале хорошо видно, что библейская история потопа, даже на уровне лексики, перекликается с историей сотворения мира. Первоначальный мир, как сказано в начальных стихах книги Бытия, представлял собой огромную водную бездну. Бог разделяет ее на две части, и наш мир возникает посередине, оказываясь как бы в таком пузыре. Это древняя ближневосточная космология.

Потоп же описывается как «рассотворение» мира.

Те же ключевые слова, которые упоминаются в тексте про творение, упоминаются и в тексте про потоп. Бездна сверху и бездна снизу — они вновь соединяются.

Если в первой главе Бог радуется тому, что Он сделал, то в начале главы про потоп говорится, что ничего не вышло и все надо возвращать в первоначальное состояние. И все-таки, несмотря на это, у Бога возникает желание хотя бы одну семью взять и спасти. Вот про что история Потопа.

Поэтому когда консервативные интерпретаторы Священного Писания говорят: «Вот, мы нашли на территории Месопотамии остатки деревушки, которую когда-то смыло дождем! Значит, библейский потоп и взаправду был», — то это просто смешно. Смысл не в том, сколько деревушек смыло дождем, а в метафорической картине огромного испытания всего мира. Бог вначале порадовался тому, что Он сделал, потом подумал: «Что люди творят? Быть может, закрыть проект?» А потом все-таки пожалел их.

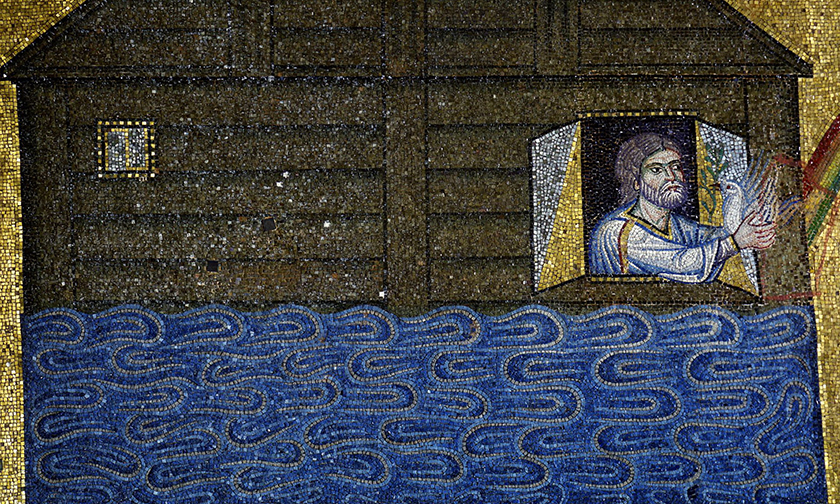

Ной выпускает второго голубя. Мозаика. XI в. Собор Святого Марка, нартекс.

Но, естественно, за любой метафорой стоят какие-то прообразы. В данном случае за образом потопа вполне могут стоять воспоминания о том, что поселения на берегах рек время от времени могло смыть наводнение.

— И то же самое с возрастом патриархов? Когда говорится, что кому-то было 150 лет, то на самом деле просто означает, что он был очень старый и дряхлый — по сегодняшним меркам ему было бы лет 50?

— У нас есть месопотамские «царские списки», перечисляющие легендарных правителей, которые — согласно этим спискам — жили даже дольше, чем библейские патриархи. Кстати, библейский образ потопа не в библейской традиции родился, он тоже имеет месопотамские прообразы. Так вот, «допотопные» месопотамские цари правили невероятно долго, там цифры еще более фантастические. В них отражается мечта о золотом веке.

Ведь что человеку больше всего не нравится в окружающем мире? То, что мы умрем. Но хоть пожить бы подольше! А вот в старину, говорят, люди жили долго-долго!

Так что в этих нереальных датах отразилась общечеловеческая мечта о бессмертии.

И когда несколько месяцев назад я встретил эти рассуждения в речах представителя наших естественных наук, то был, скажем так, несколько изумлен (директор Института общей генетики, член-корреспондент РАН Александр Кудрявцев сказал на научно-богословской конференции, что до всемирного потопа продолжительность жизни человека составляла 900 лет. — Примеч. ред.). Вышел колоссальный конфуз.

Библия и теория эволюции: противоречия нет

— В МИФИ пытались открыть кафедру теологии. Тоже был конфуз.

— Дискуссии про теологию я наблюдал вблизи как член библейско-богословской комиссии РПЦ и ясно видел, что у дискутирующих есть три совершенно разных понимания слова «теология».

Одно понимание — когда про теологию говорят как в хороших западных университетах: осмысление христианами своей религиозной традиции и базовых понятий собственной истории. Это очень важная и нужная для современного христианства вещь.

Есть другое понимание, в рамках игры в «святое средневековье». Давайте притворимся, что мы живем где-то в Х веке, и будем писать тексты в духе и стиле Х века. Такая «теология» мне напоминает, как некоторые современные защитники и поклонники церковнославянского языка пишут новые акафисты. Человек, реально знакомый с историей церковнославянского и древнерусского языков, читает эти безграмотные тексты и приходит в ужас.

Попытка играть в Иоанна Златоуста в XXI веке смешна.

Ну а третье понимание того, что такое «теология», похоже на историю партии в советское время, когда требуется единственно верная идеология. Та, советская, оказалась несостоятельной, давайте придумаем новую.

Когда я смотрел, как люди, говорившие про теологию в этих трех совершенно несовместимых ракурсах, пытались взаимодействовать друг с другом, это был очень интересный опыт.

— Может ли Библию изучать атеист?

— Может ли ученый изучать Гомера и при этом не верить в богов-олимпийцев? Любой памятник человеческой культуры открыт для изучения кем угодно.

У меня совсем другой возникает вопрос. Не про то, может ли Библию изучать атеист, а про то, почему христиане, то есть именно те, для кого серьезное изучение Библии, казалось бы, должно быть важнее всего, его, как правило, боятся и чураются?

— Они, возможно, боятся, что Библию начнут трактовать те, кто считают, что человек произошел от обезьяны.

— По этому поводу еще Алексей Константинович Толстой полтора века назад написал замечательное четверостишие:

Способ, как творил Создатель,

что считал Он боле кстати —

знать не может председатель

Комитета по печати.

Это была его реакция на запрет в России книг по теории Дарвина.

Действительно, у кого-то может возникнуть ощущение, что пересмотр незыблемых, как ему кажется, основ чреват кризисом.

Но кризис нашей религиозной традиции уже имеет место здесь и сейчас, на наших глазах. И научное изучение Библии — не причина кризиса, а лекарство от него.

В юности, в позднесоветское время, я был членом достаточно консервативной, почти фундаменталистской общины, и я очень благодарен Богу за этот опыт. Какие-то элементы этого опыта навсегда останутся со мной.

В то время я понял, что, когда человек начинает играть, будто он — это не он, а его эпоха — это не его эпоха, то у него шаг за шагом теряется ощущение реальности. Таким человеком становится очень легко идеологически манипулировать.

Мир как лингвистическая задачка

— Ваши научные занятия помогают вам преодолеть внутреннее ощущение тяжелого времени, или вы прячетесь в древний текст, чтобы было как у Тютчева: «Молчи, прошу, не смей меня будить»?

— Мои занятия — категорически не эскапизм, я очень остро переживаю то, что вы называете тяжелым временем.

Но человеку, который занимается древней историей и вообще историей, легче понимать и принимать происходящее, потому что он знает, сколько катастроф уже пережило человечество. Если ты историк, знаешь про взлеты и падения цивилизаций, то понимаешь, что это уже не первый раз.

— История бесконечна, а наша маленькая жизнь конечна. Сколько бы мы ни прибегали к библейским аллюзиям, например, про царя Ирода, эти аналогии не позволяют ни осознать, ни вместить.

— Безусловно, ты не можешь посмотреть на себя совсем со стороны, как смотришь на эпоху первого падения Иерусалима или второго падения Иерусалима. Библейская история — это же ведь постоянные падения, кризисы и катастрофы.

Если говорить про датировки библейских текстов, то сейчас принято считать, что они были написаны в более позднее время, чем считалось ранее. И очень важно, на мой взгляд, что эти новые датировки как раз совпадают с временами кризисов. В эпоху, когда человек сталкивается с катастрофой, возникает необходимость по-новому пережить, ощутить и описать окружающий мир.

Как ни парадоксально, именно самые страшные времена располагают к творчеству и новым поискам смысла. Мир рушится, нужно найти иные ориентиры, иначе как жить?

Это не просто интеллектуальная игра. Это попытка через науку поднести зеркало к себе самим и посмотреть, что же с нами происходит. Так психоаналитик разбирается, что же в нашем детстве было такого, из-за чего нас сегодня так лихорадит.

— В какой момент вы стали изучать Библию, чем эта тема вас зацепила?

— Тут три компонента, которые сложились в единый пазл.

Я с детства очень любил историю древности. Интересно было представлять себе, как жили люди во времена пирамид и зиккуратов, как они видели мир. В третьем классе родители подарили мне 10-томную «Всемирную историю». Первые два тома, посвященные Древнему миру, я зачитал до дыр. Помнил наизусть карту Древнего Египта, Древней Месопотамии.

Потом, когда я уже учился на филфаке МГУ, на ОСиПЛе (отделение структурной и прикладной лингвистики), ко мне пришла завороженность языковыми структурами — как в них все потрясающе, красиво и логично устроено. Важнейшей частью нашего обучения были лингвистические задачи, которые мы сочиняли для школьников.

Вот, скажем, знаменитая баскско-венгерская билингва, придуманная в свое время Андреем Анатольевичем Зализняком. Приходит старшеклассник на олимпиаду, и ему предлагают один и тот же текст, слева на баскском, справа на венгерском. Без перевода на русский. Задача — сравнить эти два текста, увидеть существующие между ними закономерности и перевести.

Как решается такая задачка? Сперва смотришь — какой-то бардак, ни смысла, ни порядка. Потом начинаешь всматриваться и видишь закономерности: такой-то последовательности венгерских букв соответствует такая-то последовательность баскских букв. Такая-то трансформация происходит с этими венгерскими буквами — и такая-то трансформация ей соответствует в баскских буквах. И вот перед тобой уже не хаос, а структура, закономерность.

Для меня это в каком-то смысле притча о мире, в котором мы живем. Перед нами стоит задача — вот так же разобраться в его запутанности и кажущейся бессмысленности.

Так вот, несмотря на то, что библейский текст на протяжении столетий был изучен вдоль и поперек, в нем тоже есть множество таких мест, которые можно представить себе как лингвистическую задачу. Это ужасно интересно.

— А третий компонент?

— Ну и, конечно, невозможно в какой-то момент не задуматься о смысле бытия и своей жизни. И тогда оборачиваешься к истокам. Это третий, быть может, самый важный компонент моего интереса к Библии и традициям, которые за ней стоят.

Все эти три разных интереса, можно сказать, три человека, во мне и сейчас живут. Когда я устаю думать о высоких философских или религиозных материях, я могу переключиться на реконструкцию истории — как там древние домики выглядели? Когда хочется вспомнить свою осипловскую юность, то можно заняться структурным анализом текста. Мне очень повезло, что здесь, в библеистике, мои разные интересы сложились воедино, как кусочки пазла.

На что опереться там, где опереться не на что

— И все-таки что было сначала — текст или вера?

— Как ни странно, текст, но совершенно не тот, который можно отнести к апологетическим. Поворотным моментом для меня стало прочтение книги Оруэлла «1984». Легально ввезти ее в СССР было невозможно, но у моего отца она была «по знакомству» (отец Михаила Селезнева — Георгий Мирский, историк-арабист, политолог, Заслуженный деятель науки РФ. — Примеч. ред.). По Оруэллу в 1970-е годы я учил английский язык и готовился к поступлению в МГУ.

И где-то в это же время я прочел Евангелие.

Ключевая сцена «1984» разворачивается в застенках Министерства любви. Следователь О’Брайен разговаривает с арестованным Уинстоном Смитом. «Если ты хочешь образ будущего, — говорит О’Брайен, — это сапог, топчущий лицо человека, вечно». Измученный пытками, Уинстон пытается возразить: «Вам не удастся… Что-то вас победит». О’Брайен насмешливо говорит: «Ты веришь в Бога?» И Уинстон говорит: «Нет».

Конечно, любой человек, читающий этот текст в 1970-е годы, не мог не поставить себя на место Уинстона. Так вот, я зацепился за слова Уинстона, который на вопрос «Ты веришь в Бога?» сказал: «Нет». И я подумал: «А что, если сказать “да”?»

На что вообще опереться в мире, в котором опереться не на что? Вот с этого вопроса, с этого момента и началось мое христианство.

— К вам приходят ребята на бакалаврские и магистерские программы — как вы им объясняете, зачем им в жизни понадобится библеистика?

— Да, как раз сейчас, в июле 2023 года у нас в Институте классического Востока и античности ВШЭ идет, во-первых, набор бакалавров-библеистов (программа «Библеистика и история древнего Израиля»), во-вторых, магистров-библеистов (программа «Классический и современный Восток: языки, культуры, религии»; трек «Библеистика»). Такое бывает раз в пять лет, предшествующий раз было в 2018-м.

Надо сказать, когда я стал преподавать свой предмет в начале 90-х годов, был огромный интерес к религиозной тематике. Сейчас его меньше. Но людям все равно интересно.

Большинством из тех, кто сейчас приходит на наши программы, движет не религиозный интерес, а желание понять, откуда пошли все те культурные коды, которыми мы сейчас живем.

Кому-то важны его еврейские корни, кому-то христианские или просто общеевропейские. Но запрос один: есть важнейший перекресток культур, который наложил отпечаток на все последующие столетия нашей истории. Что и как там на самом деле происходило? Это поможет нам разобраться в том, что происходит сегодня.

Если ты живешь внутри европейской цивилизации, то как не интересоваться тем, из чего она выросла, со всеми ее травмами и приобретениями?

— Нам объясняют, что мы уже не относимся к европейской цивилизации, у нас какая-то своя.

— Да, сейчас много кричат про «поворот на Восток» — как правило, люди, которые не знают ни культуру Запада, ни культуру Востока.

Когда вы выйдете на улицы Москвы и увидите, что китайских иероглифов там стало больше, чем латинских букв, а ваши собеседники будут читать книжки, переведенные с китайского, а не с европейских языков, и лучше знать жизнь Конфуция, чем евангельскую историю, — тогда мы сможем констатировать, что пресловутый поворот на Восток совершился. А пока что мы часть европейской культуры, мы наследники ее истории — и эта история своими корнями уходит в мир Библии.

Фото: Жанна Фашаян