Кто не знает в Париже холма Св. Женевьевы. Сейчас, как и в XII веке, с тех пор как Абеляр открыл здесь свою школу на территории гостеприимного аббатства, гора не переставала быть центром “латинского” квартала. Здесь шумели в средние века буйные ватаги студентов, сильно присмиревших в наши дни, гремели битвы схоластиков; здесь бился и бьется еще пульс научной жизни Франции. Великий Паскаль умер на склоне латинской горы и его прах покоится теперь близ раки св. Женевьевы.

На самой вершине холма стоят два храма, хорошо знакомых каждому туристу. Один из них посвящен культу гениев, официальной религии атеистической республики. Другой остался христианским. Но и пышный классический Пантеон и скромная, нестройная в наслоении разных стилей церковь “св. Стефана на Горе” (St. Etienne du Mont) — являются оба храмами св. Женевьевы, — один настоящим, другой бывшим. В 1754 г. Людовик XV во время болезни дал обет заново перестроить древний парижский храм святой, первые камни которого относятся ко времени Хлодвига, погребенного здесь вместе с Клотильдой. Революция застала великолепное здание близким к окончанию и, соблазненная его классическими формами, захватила для новой религии человекобожества. Святая Женевьева должна была очистить место для Мирабо, Марата, Вольтера и других благодетелей человечества. Ее останки были сожжены на Гревской площади, месте публичных казней. Теперь лишь фрески Пювис де Шаванна напоминают о первоначальном назначении храма.

Город Париж сжег, как преступницу, кости той, в ком он чтил столько веков свою небесную заступницу. Св. Женевьева была действительно не только патроном студентов, но и всего города — той Лютеции, которую она так бдительно охраняла при жизни. Сколько раз во время народных бедствий, наводнений, чумы, засухи, ее раку носили в торжественных процессиях по улицам старого Парижа в собор Богоматери. Св. Женевьева была для Парижа тем, чем стала ныне Жанна д’Арк для всей Франции.

Годы революционного безумия пронеслись, и рака св. Женевьевы снова сделалась предметом набожного почитания. Она нашла себе приют в церкви св. Стефана, некогда скромной капелле ее обширного аббатства. Поучительно зайти в эту церковь после обязательного для иностранцев посещения Пантеона. Там мертвое нагромождение памятников — героям, злодеям и святым, соседящим, как в антикварной лавке; жуткий холод мнимого бессмертия, непреодоленной смерти. Здесь теплота живой веры, намоленного угла. Церковь св. Стефана на Горе — одно из самых живых средоточий католического культа в современном Париже. В одной из боковых капелл вокруг хора стоит маленькая рака святой и ее гробница, озаряемая кострами свечей. Здесь всегда видишь молящихся, по стенам ex voto1, костыли, мраморные дощечки с благодарностью от услышанных. Тут и исцеленные, и студенты, удачно сдавшие страшный экзамен. Из этих надписей и знамен-хоругвей мы узнаем, что св. Женевьеве приписывают даже честь победы на Марне2. Женевьева, быть может, единственная святая, сохранившая сквозь века любовь и верность народа, единственная популярная святая современного Парижа. Ни св. Дионисий, ни Герман, ни Марцелл, ни Клотильда — никто из местных святых, некогда прославленных во всем католическом мире, не выдержал жестокого испытания неверующего века. Одна Женевьева торжествует над Вольтером, отнявшим у нее ее великолепный храм.

В далекой Сирии, в двенадцати часах к востоку от Антиохии лежат руины другого, некогда еще более великолепного храма, сооруженного вокруг столпа, на котором 37 лет стоял великий подвижник и чудотворец, Симеон Столпник. В VI в. Евагрий описал этот храм в своей Церковной Истории (1, 14). В середине прошлого столетия (1853–1855) французский археолог, граф де Вогюэ, исследовал руины храма, прекрасно сохранившиеся, и нашел фундамент знаменитого столпа3. Я не знаю, в каком виде существуют эти руины в наше время, но имя и память святого, конечно, живы на всем православном Востоке. Древняя Русь знала много столпников, подражателей великого Симеона. Мы все помним подвиг св. Серафима, простоявшего три года на камне во времена Пушкина и декабристов. Традиция св. Симеона не умерла на Востоке, как жива на Западе традиция св. Женевьевы.

Почему я объединяю эти два имени, столь казалось бы далекие друг другу? Перечитывая житие св. Геновефы4, я натолкнулся на следующее место: “Был некий муж в странах Востока, презревший мир, именем Симеон, который почти сорок лет стоял на столпе в Киликийской Сирии, вдали от Антиохии. Он, рассказывают, много расспрашивал о Геновефе купцов, ездивших взад и вперед, посылал ей привет, исполнившись почтения, и просил ее поминать его в своих молитвах” (гл. 27 изд. Krusch)5.

Проверить правдивость этого известия мы не можем. Один из критиков (Круш) находил его невероятным, исходя из превратного представления об изолированности Восточной и Западной Церквей. (Другой аргумент Круша — страх Симеона перед женщиной!). Мы готовы, напротив, утверждать, что в этом известии нет ничего невероятного. Святая Геновефа (ок. 420–500) и св. Симеон (ок. 390–459) — современники. Христианский Восток и Запад жили тогда, в V столетии, как и несколько веков спустя, в теснейшем единении. Мы знаем восточных аскетов, которые оканчивали свои дни в галльских скитах, слышим о множестве паломников с Запада, стремящихся на святой Восток: в Египет, Сирию, Палестину. В V–VI вв. западные церкви чувствуют себя окраинами великого христианского мира, сердце которого бьется на Востоке. О святом Симеоне, в частности, мы слышим от одного из его правдивых современников: “Приходили к нему многие из крайних пределов Запада, испанцы, и британцы, и галлы, которые живут посредине их. Об Италии и говорить излишне” (Theod. Hist. relig. 26, 11). Тот же автор, бл. Феодорит Киррский рассказывает нам, что в Риме в его время (то есть при жизни Симеона) у входа во все мастерские ставят небольшие изображения (e„kТnej) знаменитого столпника для защиты и покровительства6.

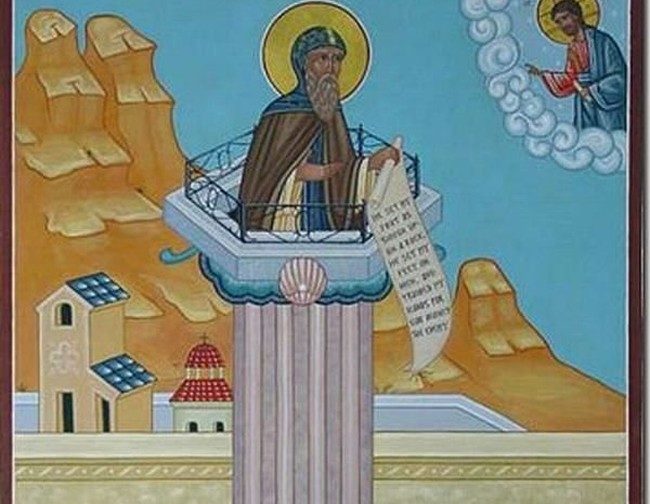

Св. Геновефа (Женевьева) и св. Симеон Столпник

Фреска из церкви скита Святого Духа в Месниль-Сен-Дени

Работа о. Григория Круга, окончившего свои дни в этой обители

Но пусть даже известие о благословении (“приветствии”) Симеоном Геновефы вымышлено с начала до конца ее биографом, желающим возвеличить свою святую (Симеон просит ее молитв). Остается несомненным одно: современники уже приводили в связь этих двух героев христианского мира, несмотря на тысячи миль, их разделяющих. Они дорожили этим символом заочного благословения — через моря и земли, — как символом единства святых, единой Церкви. В таком символическом смысле и мы принимаем это предание.

Раздумывая над смыслом этого предания, ожидаешь встретить родство жизни и подвига двух святых. Но с удивлением видишь вместо сходства полную, на первый взгляд, противоположность их путей. Нет, конечно, Геновефа не была ученицей сирийского подвижника. Духовное единство, установленное символическим благословением, было единством противоположностей (coincidentia oppositorum), сливающихся в таинственный глубине церковной жизни. В этом интерес и поучительность параллельного чтения их житий7. Мне хотелось здесь поделиться с читателями некоторыми впечатлениями, навеянными этим чтением8.

Напомним сначала в немногих словах подвиг Геновефы. Мы, разумеется, не делаем безнадежной попытки выделить достоверное ядро биографии из обвившей его легенды. Именно легенда всего более интересует нас. Биограф Геновефы пишет крайне беспомощно. Он даже не пытается нарисовать ее портрета. Ниоткуда не видно, чтобы он лично знал святую. Он дает лишь каталог деяний, то есть чудес, как все почти латинские жития той эпохи. Но даже из этих однообразных фактов, или преданий, вырастает вполне определенный, очень человечный, некоторыми чертами изумляющий нас образ.

Святая Геновефа за свою долгую жизнь была свидетельницей вторжений варваров, постепенного разложения и гибели Западной Империи. Ее призванием, подобно Северину Паннонскому, было смягчить для людей ужасы этого поистине апокалиптического времени. Родившись в Нантере, деревушке под Парижем, от родителей, которые носят римские имена (Геновефа имя германское, но это не значит еще, что она варварского происхождения), она в раннем детстве отмечена свт. Германом, епископом Оксеррским, который, проезжая через Лютецию (Париж), обласкал девочку и указал ей ее будущий подвиг. “Хочешь ли ты посвятить себя Христу и сохранить твое тело в непорочной чистоте?” — спросил он ее, и, в знак ее детского обета, повесил ей на шею монетку с изображением креста. Прошли годы, и девушка приняла от епископа покрывало невесты Христовой. Она не стала монахиней — женские монастыри большая редкость в то время в Галлии, — она была одной из тех посвященных Богу дев9 (virgines velatae), которые, дав обет чистоты, оставались в миру. По смерти родителей она переселилась в Париж к своей крестной. Вот все, что мы знаем о внешней обстановке ее жизни. Пятнадцать лет она ведет жизнь постницы и молитвенницы, ни в чем, однако, не выходя из границ человеческой природы. Мы слышим только об особой эмоциональной напряженности ее молитвы. “Она плакала всякий раз, как взирала на небо”. “Пол ее кельи был мокрым от слез”.

Ей было лет 30 во время нашествия Аттилы и его гуннов. Парижане готовились эвакуировать свой город перед военной грозой. Геновефа собирает женщин и молится с ними в церкви, чтобы “подобно Юдифи и Эсфири” спасти город от гибели. Она убеждает и мужчин не вывозить ценностей из Парижа, обещая ему безопасность. Биограф рассказывает, что за такие предсказания, хотя и утешительные, ее чуть было не убили. Но город был спасен. Пророчество Геновефы оправдалось.

По преданиям местных церквей, много городов латинского мира (Орлеан, Труа, самый Рим) были спасены от Аттилы мужеством и верою своих епископов. Париж оказался спасенным молитвами девы. Какой символ для будущей истории Франции! Безоружная и кроткая Геновефа уже предвещает Орлеанскую Деву.

С этого события начинается общественное служение Геновефы, продолжающееся полвека. Теперь ее авторитет среди сограждан стоит незыблемо. К ней стекается целое море человеческих страданий. Она исцеляет, изгоняет бесов, облегчает нужду. Но Геновефа не довольствуется делами личной деятельной любви. Она любит брать на себя общественное, мужское дело. Задумала построить базилику на могиле парижского мученика Дионисия. Собирает священников, чудесным образом находит известь для постройки, снабжает вином рабочих. Во время осады Парижа франками, когда городу угрожал голод, Геновефа ездит по Сене и Уазе за хлебом в Труа, в Арси, скупает зерно, грузит его на одиннадцать судов, а в Париже со своими служанками печет хлебы, раздавая их бедным. Она вечно в движении, вечно в разъездах. Особенно часто мы видим ее плывущей на судах по водным дорогам Иль де Франса. То она в Мо, где жнут ее собственные поля, и где она помогает бежать от жениха девице, почувствовавшей под ее влиянием влечение к духовной жизни. То она в Туре изгоняет бесов в базилике грозного для бесов Мартина, то в Орлеане добивается прощения провинившемуся рабу.

Последняя черта для нее особенно характерна. Сострадательная к слабым, она умеет быть строгой к сильным. Господин, отказавшийся простить раба, подвергается небесной каре. В жару, без сна, он не может найти себе покоя. “Исторгая слюну, как дикий тур”, он должен сам просить прощения у святой.

Даже варварские короли трепетали ее милосердия. Хлодвиг, по просьбе Геновефы, многих узников выпускал из темницы, дарил жизнь уже приговоренным к казни. И отец его, Хильдерик, который был язычником, боялся отказать святой в ее мольбах за осужденных, стараясь тайком от нее уводить их из города на казнь: тщетные уловки обмануть прозорливую.

Замечательно: биограф, столь тщательный в регистрации ее деяний, не нашел места, чтобы рассказать о ее кончине, в нарушение всех агиографических канонов. Посмертные чудеса, совершающиеся на могиле святой, непосредственно примыкают к подвигам ее жизни, чтобы продлить впечатление какого-то урагана деятельной любви.

* * *

“Симеона Великого, дивное чудо вселенной, знают все подданные римской державы, узнали и персы, и индийцы и эфиопы, даже до скифов”, — так начинает свою главу о столпнике бл. Феодорит Киррский (Hist. relig., с. 26), очевидец его изумительного подвига.

Для свидетельства о нем мы имеем три жития, из которых одно написано еще при жизни святого, два других вскоре после смерти10. Один из острых и тонких критиков агиографической литературы, современный болландист H. Delehaye, cправедливо заметил: “Не много древних святых имеют лучше документированную биографию”. Самый достоверный свидетель — ученый епископ Киррский. Самый увлекательный, всего лучше отразивший в своей пылкой фантазии впечатление, произведенное столпником на восточный, негреческий мир, — безымянный автор сирийского жития. Их расхождения, все спорные вопросы биографии для нас сейчас безразличны. Мы рисуем образ святого в самых общих чертах.

Симеон в детстве пас стада своего отца (Из Геновефы сделали пастушку только живописцы “пасторального” века) — сирийское житие славит его красоту, силу, ловкость в беге, доброту ко всем. И видение ангела, казалось бы, наставляло отрока именно к деятельной жизни: “Только имей кротость, и терпение, и любовь ко всем”. Но вот черты иного настроения. Мальчик любит собирать мирру и сжигать в полях. “Пусть сладостный запах возносится к Богу на небо”. Эта бесцельная, бескорыстная жертва предвещает созерцательный ум, дар сладостных молитв. И, наконец, Феодорит рассказывает об отроческом сне, в котором открывается смысл аскетического пути. Некто приказывает мальчику рыть землю для закладки фундамента. Трижды и четырежды повелевает голос рыть глубже: “а потом будешь строить без труда, под конец, когда труд перестанет”. — Сначала врываться в землю, потом возноситься к небу.

Многие пути открываются перед отроком: деятельный, мистический, аскетический. Не сразу он находит — вернее, изобретает — свой кратчайший, вертикальный путь к небу. И ему пришлось в молодости побродить по монастырям, и он старался вместить свою пламенную ревность в готовые формы человеческого общежития. Опыты эти были неудачны. Его суровый аскетизм пугал, раздражал братию, нарушая дисциплину устава. Свою жертвенную волю Симеон ставит выше иноческого послушания. Особенно памятен остался для всех пальмовый канат, которым он стянул свои чресла под одеждой так сильно, что пояс врезался в тело, образовав на нем гноящиеся зловонные раны. Изгнанный из монастыря, он скрывается в глубокой высохшей цистерне. Здесь ему пришлось бы погибнуть без пищи, если бы, по внушению ангела, монахи не нашли и не вытащили его насильно. Один из биографов, Антоний, который вообще гиперболизирует рассказ осторожного Феодорита, вкладывает в уста юноши слова, дышащие какой-то жаждой самоубийства: “Позвольте мне, господа мои братья, дайте мне умереть, как вонючему псу <…> ибо во мне море грехов”.

Уходя из монастыря, он удаляется в Теланиссу (Тель-Нешн) — место его будущих подвигов. Здесь он сначала живет в келье покинутого монастыря, где делает первый опыт сорокадневного поста. По истечении сорокового дня пресвитер Басс, замуровавший снаружи его келью, находит его полумертвым, на полу, но оставленные хлеб и вода не тронуты. Выйдя из кельи, Симеон поднимается на гору и приковывает себя цепью к скале. Здесь он пребывает, “созерцая небо и усиливаясь видеть то, что превыше небес”. Как прежде игумен, так теперь епископ не одобряет его эксцентричности. Епископ Мелетий велит ему снять цепь, убеждая его, что “для него должно быть достаточно и оков разума”. На этот раз Симеон подчинился и жил на горе, под открытым небом, не переступая черты огороженной площадки, равной протяжению цепи (20 локтей). Когда снимали цепь, под кожаным подкандальником нашли 20 огромных клопов, которых добровольный мученик кормил своей кровью.

Мы видим, как все суживаются круги его свободного передвижения по земле. Остается сделать последний шаг: Симеон восходит на столп. Сначала это простой камень в два или шесть локтей вышиной. Увеличивая несколько раз высоту колонны, он, наконец, взошел на последнюю в 30 или 40 локтей. Источники дают разные промеры и разное число последовательных столпов. Отныне вся его долгая жизнь — 37 лет — втеснилась в пространство каких-нибудь четырех квадратных метров. Он даже на столпе приковывал ноги, чтобы стеснить себя до конца. Единственное движение, которое позволял себе подвижник, кажется, имеет одно измерение: высоту.

Подвиг Симеона совершенно исключителен, необычен. Столпничества еще не знала тогда богатая формами христианская аскеза. По-видимому, Симеон был его изобретателем11. Как все новое, эта новая форма подвижничества была встречена враждебно. Мы слышим о недовольстве египетских и месопотамских монашеских кругов. Бл. Феодорит говорит о “«столпе», презираемом любителями злословия”, старается оправдать и объяснить его значение. Помимо слишком простого и сомнительного мотива: желания уйти от надоедавшей толпы — его другое объяснение — чисто религиозное — любопытно. Новшеством, как юродством, Бог часто привлекает к себе сердца людей. “Как цари любят перечеканивать монету, так Царь всяческих, подобно монетным знакам, запечатлевает благочестие новыми разнообразными формами жизни”. “Новизна зрелища становится удобным средством для поучения”. “Симеон учредил сие новое и странное зрелище, странностью всех привлекая к созерцанию”. Но это толкование объясняет значение Симеона для стекающейся к нему толпы, — не для его собственного личного пути спасения.

Внимательно вчитываясь в житие Симеона, кажется, начинаешь угадывать. Столп — его точка скрещения двух путей. Один из них, суживающийся спиралью, ищет пространственного стеснения, в недвижности тела обретая свободу духа. Этот путь логически мог бы привести к затвору, к яме, — а мы действительно видим, что Симеон испробовал и яму, и затвор. Он не удовлетворился ими. Почему? Не потому ли, что, отказываясь от земли, он не желал отказаться от неба — от видимого неба, которое вдохновляло его на молитву?

Есть два типа христианской молитвы. Одна, молитва полузакрытых очей, ищет полутьмы, заслона четырех стен, любит тесные горницы, пещерные храмы. Другая любит звездное небо или символ его, высокий купол. Мы привыкли связывать первую форму молитвы (“тесную”) с аскетическим умонастроением. Св. Симеон показывает, что это не всегда так. Сидя на цепи, “он созерцал небо”. “Он взлетал в молитве <…> поднимал глаза к небу и устремлял взоры ввысь”. И учеников своих он учит “взирать на небо и взлетать и отрешаться от земли”.

Столп Симеона не только орудие пытки, и его значение выходит за пределы аскетики. Символ столпа — молитвенный символ; недвижимости и вместе окрыленности возносящей к Богу души.

Из времен юности Симеона сирийское житие сообщает о его многодневном неподвижном пребывании в храме: “С утра до вечера он стоял на коленях, а с вечера до утра молился стоя. Когда он долгое время вел такую жизнь, его сверстники стали следить, передвигает ли он ноги и сходит ли с того места, на котором стоит. Но никто не заметил этого”. Вспоминаем жертву благовонную сожигаемой мирры и предчувствуем: жизнь Симеона была сплошной молитвой и аскетизм ужасный, нечеловеческий, — был подчинен этому содержанию. Какой аскетический смысл может иметь многократное увеличение столпа? Удаляясь от земли, как бы приближая влекущее небо, столпник создает, как ни странно сказать это, эстетическую обстановку для молитвы.

Жизнь Симеона на столпе невероятна, но она засвидетельствована очевидцами. Его никто не видит сидящим или отдыхающим. Никто не знает, когда он спит. (Столпники обыкновенно спят стоя, прислонившись к своей ограде). Он стоит на молитве всю ночь и весь день до 9 часа. Три вечерних часа он уделяет людям для бесед. На молитве он “то стоит долгое время, то творит поклоны”. “Кланяясь, касается лбом пальцев ног”. (Сирийский автор пишет, что у него сломаны три спинных позвонка). Один из спутников Феодорита вздумал считать его поклоны. Насчитал 1244 и бросил. Скудную пищу свою он вкушает раз в неделю, а то и реже, помимо сплошного поста четыредесятниц.

Так стоит Симеон годы, десятки лет, героически побеждая стихии. “Север приходил со своим снегом, запад со льдом, восток с бурей, юг с жарой”, говорит сириец на своем образном языке. “Солнце было, как печь, а праведник, как золото”.

Понятно суеверное недоумение людей. Спрашивает его некто из Равенны: “Человек ты или бестелесное существо? Все говорят, что ты не ешь, не пьешь, а человеческой природе свойственно и то и другое?”. Симеон показал ему огромный нарыв, образовавшийся на его ноге от беспрерывного стояния, чтобы убедить в телесности своего тела.

Что знают, что умеют сказать изумленные почитатели о его внутренней жизни? Преданный созерцанию, тайну своего созерцания он скрыл от нас. Мы слышим только о его многочисленных видениях. Вначале, еще до восшествия на столп, его преследуют демоны. Сатана пытается запугать его, являясь в виде змея, дракона, солдат, бросающих камни, целого воинства с факелами, льва, верблюда и прекрасной женщины. Укрепляют его видения ангелов и пророка Илии, огненному духу которого так близок его собственный дух. Илия дает ему даже нечто вроде программы его служения, о которой ниже. О молитве его мы знаем только, что она была дерзновенной, что она устанавливала между ним и Богом глубоко личное отношение. На это намекает биограф, когда говорит о молитве Симеона “своему” Богу, “своему” Господу. Вот пример его пламенной молитвы о дожде: “Милостивый и милосердный Господи, или сжалься и успокой эти терзаемые души, которые взывают к Тебе, ибо во имя Твое собрались они, или возьми душу раба Твоего, чтобы мне не видеть мук Твоего народа и Твоих рабов”.

Молитва раскрывает духовное зрение, делает прозорливым… Феодорит рассказывает, что Симеон предсказал засуху, нашествие сарацин, “смерть моего врага”. Дар чудес Симеона необычен, как и подвиг его. Исцеления бледнеют перед его властью над стихиями, над самим пространством. Он изгоняет драконов и мышей, оборотней на Ливанских горах, он посылает дождь. Он останавливает ползущую на селение гору. Одним именем Симеона можно остановить мчащуюся газель или оленя. Прикованный к своему столпу, он может являться в любой точке земного круга. Его видят в Персии маг-гонитель и заключенные в темницу христиане “на столпе, окруженном пламенем”. Утопающие в море видят его на вершине мачты, как он хватает “черного индийца”, виновника бури, и сечет в воздухе. Еще при жизни он подобен одновременно громовнику Илье и Николе Морскому. В нем самом есть нечто стихийное, космическое, как в победителе стихий.

Как далеки мы от Парижской девы и ее человеческих подвигов. Какая пропасть, казалось бы, разделяет этих людей!

Если бы нужно было в краткой формуле выразить сущность их подвига, то мы не могли бы сделать этого лучше, чем словами их житий.

Для Геновефы словами ее духовного отца, Германа Оксеррского: “Будь мужественна, и во что веришь сердцем, что исповедуешь устами, докажи делом”.

Для Симеона словами Феодорита: “Он стремился улететь в небо и убежать от земной жизни”.

И однако, вот: Симеон благословляет Геновефу, просит ее молитв. Трудно думать, что им самим или их современникам осталось неясным различие их путей. Это благословение надо понять как благословение чужого пути. Много путей к Отцу, потому, что “в доме Отца Моего обителей много”. Если бы только этот урок извлекали мы из жеста великого ревнителя, и это было бы уже много, чрезвычайно много для нашего ревнивого и исключительного времени. Но нам хочется продолжить анализ, точнее определить на живом опыте условия схождения всех христианских путей.

Признаемся: контраст двух образов в нашем изложении более резок, чем в действительности; мы умышленно оставили до сих пор в тени сближающие их черты.

И св. Геновефа не вся вместилась в дело служения человечеству. И ей была дана благодать молитвы, gratia orande. И она “молилась без перерыва”, и она познала аскезу. Хотя ее аскеза не может идти в сравнение с нечеловеческим самоумерщвлением Симеона, но для ее (как и для нашей) верховной среды и эта аскеза кажется чрезмерной. “С 15 до 50 лет она прерывала пост два раза в неделю, в четверг и воскресенье. Пищею ей служили ячменный хлеб и бобы <…> После же 50 лет епископы, «которым грешно противоречить», убедили ее есть и рыбу и молоко”. (Епископы и в Галлии, как в Сирии, умеряют, гуманизируют аскезу). И Геновефе были не чужды видения, о которых глухо говорит ее биограф. “Людям духовным она свидетельствовала, что многое ей было открыто в духе, о чем нет надобности рассказывать”. Другие редакции жития более детальны. “Свидетельствовала она, что в духе водил ее ангел в места покоя праведных (и мучения грешных), и там видела она награды, уготованные любящим Бога”. Вспомним далее, что общественное служение Геновефы начинается около 30 лет от роду — в том приблизительно возрасте, когда Симеон после долгой аскетической школы поднимается на столп. Первые 15 лет после своего обета святая ведет уединенную, затворническую жизнь, главное содержание которой составляет молитва. В эти годы сограждане не оценили, скорее презирали ее, но именно тогда свт. Герман показал нам пол ее кельи, “мокрый от слез”. Созерцание и для нее предшествует деятельности. Наконец и самая деятельность эта, в изображении биографа, чудотворна, то есть связана с изобилием благодатных сил. Эти дары не даются даром. Они свидетельствуют о духовной полноте, о неослабевающем молитвенном напряжении.

Ну, а столпник — действительно ли он порвал все связи человеческой любви? Мы только что читали его молитву, где он свидетельствует сам о невозможности для него вынести муку народа. И его житие, особенно обширное сирийское житие — слагается из цепи могущественных актов, вызванных к жизни любовью.

Я уже не говорю о юности Симеона, когда он, еще свободный от монастырского затвора, ведет жизнь, напоминающую жизнь Геновефы. У него так же есть собственные поля, и он так же чудесно поит и кормит своих жнецов. Он разыскивает разбойников-несаврийцев, похитивших его племянника и других христиан, и после долгих усилий и знамений добивается освобождения пленников.

Но и взойдя на столп, он не убежал от людей. Он отдает им, как бы расплескивая переполненную молитвенную чашу, три часа своего дня. Вокруг столпа, внутри ограды, мандры, всегда ожидает многочисленная толпа. Отдельным счастливцам разрешается подняться по лестнице до вершины столпа, беседовать с подвижником, благословиться у него. Остальные слушают внизу его речи, назидания, ждут исцелений, исполнения молитв. Больные омываются в священном источнике, уносят, как чудотворную, пыль этой благословенной земли. “Для людей он всегда доступен, сладостен и приветлив, — пишет Феодорит, — отвечает каждому собеседнику, ремесленник ли он, нищий или крестьянин”. Только сорокадневный пост затворяет двери мандры от натиска толпы. А толпа эта не всегда кротка, послушна, благочинна. Среди нее нередко можно встретить полудиких арабов, иной день их приходит по 200, по 300, по 1000 человек. Часто они поднимают шум и продолжают свои племенные распри у подножия столпа. На глазах Феодорита раз дело дошло до драки между двумя арабскими родами. Столпник должен был гневно прикрикнуть на них с высоты (ему, впрочем, всегда приходится кричать оттуда). В другой раз сам Феодорит испытал на себе необузданность варваров, когда их толпа по приказу Симеона бросилась к нему как к епископу за благословением: “Одни давили меня спереди, другие сзади, третьи с боков <…> дергали мою бороду, драли одежду”. Святой должен был воспитывать этих диких людей, часто язычников, поклонников арабской Афродиты12. Под его влиянием они массами принимают крещение.

Святому приходится не только исцелять и утешать людей, но и разбирать их тяжбы. Убежавший от людей столпник становится судьей, логикой любви вовлекается в общественные, даже политические дела. Замечательно, что при этом он всегда, подобно Геновефе, является не охранителем законов, существующего строя, а защитником тех, кто страдает от него: бедных, угнетенных, рабов. Он требует от кредиторов понижения процента до 6 (половина обычной нормы). Исцеленному богачу повелевает освободить сопровождавших его рабов, “чтобы их освобождением тебе освободить твою душу от сатаны”. Почти все примеры его карающего правосудия являются возмездием за обиды бедняков. Он наказывает воров, ограбивших огород бедняка, жестокого трибуна, разорявшего вдов и сирот, антиохийского комита13, преследовавшего двух юношей. Комит хотел возложить на них непосильное бремя, сделав их “советниками курии” — вполне легальный акт управления. Симеон вступается даже за целую рабочую корпорацию — антиохийских красильщиков кож — против правителя, обложившего их утроенным налогом. Вот классический конец злого правителя, не лишенный жестокого символического сарказма: “Его живот раздулся, как мех <…> когда он хотел повернуться на постели, живот вдруг лопнул, и внутренности выпали, и он умер”.

Сирийское житие особенно подчеркивает социальную миссию Столпника. В уста Илии, явившегося ему на огненной колеснице, оно вкладывает следующую программу: “Не бойся и не страшись, но будь крепок, тверд, мужествен и не бойся людей, живущих в теле. Больше всего пекись о бедных и угнетенных и отражай угнетателей и богачей”.

Сирийский биограф рассказывает, что выполняя это веление, святой своими письмами с ходатайством за бедняков навлек на себя неудовольствие людей. Он перестал тогда принимать жалобы бедняков, но имел предостерегающее видение. У Симеона грозят отнять его “ключи”, — и он возвращается к своим беднякам. Не удивительно, если при его смерти “вдовы и сироты плачут о нем обильными слезами”: “Горе нам, теперь откроется против нас пасть алчных и прожорливых волков. Кого просить нам разбудить крепкого льва, уснувшего сном смерти, перед рыком которого они дрожали, перед могучим голосом которого они уползали, как лисы в норы?”.

Соблюдая завет Илии, Симеон становится не только защитником угнетенных, но и стражем церкви. Со своего столпа он пишет послания императорам, епископам против ересей, язычников и иудеев. Императоры сами пишут ему, просят присоединения его к решениям соборов. Авторитет нескольких подвижников в пустыне должен скрепить авторитет сотен епископов, уже формулировавших догмат.

Спасая свою душу, подвижник вынужден — быть может, против воли — спасать человечество. Замыкаясь от мира, он не смеет замкнуться от любви к твари — Симеон исцеляет даже дракона — прежде всего, к лицу человеческому, в котором запечатлелся Божественный Лик. И весь подвиг его жизни может быть рассматриваем как служение человечеству. “Угодно было Господу, — говорит сириец, — поставить его на столпе в эти дни, в последние времена, так как Он видел, что человечество как бы заснуло. Чрез муки Своего слуги хотел Он разбудить мир, погруженный в глубокий сон”.

Но это уже не только общественно-церковное служение. Оно расширяется до пределов церковно-космических. Вторгаясь своей чудесной мощью в течение природы, повелевая его законам, Симеон, в глазах своего восторженного почитателя, — “мудрый кормчий, направляющий корабль вселенной”, “искусный строитель, который своей молитвой держит тяжесть мироздания”. — “Как балки здание, так, поистине, его молитвы поддерживали творение”.

Сириец готов видеть в Симеоне второе Провидение. Введем в должные границы его окрыленную фантазией речь: Симеон служит творенью. Симеон любит людей. Начав с “первой и большей заповеди”, возлюбив Бога превыше всего, он в этой любви находит источник любви к человеку.

А Геновефа? Не из того ли источника и ее кипучая, деятельная любовь? Не молитвой ли, не Боговелением ли питается она?

Различные пути, но исходят они из одного центра и к нему возвращаются. Жития двух святых наглядно показывают условия схождения обоих путей. Они, впрочем, давно неизгладимыми вехами отмечены — отрицательно — в словах Спасителя и любимого Его ученика.

Для человеколюбца: “Кто любит отца или мать больше Меня, тот недостоин Меня”.

Для мистика: “Кто не любит брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?”

Вот норма, правый путь той и другой любви.

* * *

Св. Симеон и св. Геновефа воплощают для нас и другую — историческую — антиномию христианства. В них естественно видеть православные иконы восточной и западной Церквей.

Конечно, и католичество выработало свою чрезвычайно сложную и глубокую мистику и всегда принципиально ставило Марию выше Марфы. И Симеон, в суровости своей аскезы, характерен не для всего православия — не для русского православия — а для “дальнего” христианского Востока — Сирии, Египта. Но в сравнении с Востоком католичество всегда будет казаться преимущественно церковной формой моральной активности, направленной на завоевание и пересоздание мира. И русская Церковь не откажется от св. Симеона, смягчив и очеловечив его молитвенное стояние. И вот мы видим, что в своих истоках эти два типа праведности одинаково православны, что они могли бы — не будь совершено множества исторических грехов — жить и давать плод в единой Христовой Церкви.

Ныне нам представляется огромным духовным счастьем эта возможность для Симеона и Геновефы понять и благословить друг друга из глубины различных культурных миров.

Вероятно, именно благодаря этой подробности их биографий, житие св. Симеона, очень любимое на Западе в средние века, в рукописях часто следует за житием Геновефы, как и их праздничные дни14. Запад решительно отверг столпничество как форму законной аскезы. Нам известен единственный подражатель Симеона на Западе — как раз в Галлии, в конце VI в. Но диакон Вульфиласк, взобравшийся на колонну разрушенного храма Дианы в Арденнах, должен был сойти с нее, подчинившись воле епископов. И современный католик, говоря о столпничестве, не может не находить его “si choquant a nos yeux d’occidentaire” (Delehaye)15. Тем не менее культ св. Симеона и поныне жив на Западе16.

Календари восточной Церкви не знают имени св. Геновефы. Этому не приходится удивляться, и в этом нет никакого признака особой сдержанности. Геновефа, чтимая в маленьком провинциальном городе далекой Галлии, могла остаться неизвестной на Востоке, как и большинство латинских святых этих столетий. Лишь немногие, самые прославленные из них, пользовались вселенским почитанием. В числе этих немногих некоторые восточные святцы знают имя Германа, еп. Оксеррского, духовного отца Геновефы. Остальные святые западной Церкви до эпохи разделения могут считаться святыми местно-чтимыми, каких немало и на Востоке.

Нельзя закрывать глаза на расходящиеся линии истории. Нельзя не видеть прямой, идущей от Геновефы к культурным деятелям католического Возрождения, к схоластикам горы св. Женевьевы и к миродержавным папам XIII века, а от них, через ряд гениальных взлетов (Паскаль) и падений — к Вольтерам и Руссо. Церковь св. Женевьевы — Пантеон — хранит в себе начала и концы блестящей Западной культуры, рожденной в католичестве и кончившейся (только кончившейся ли?) страшным религиозным срывом. Не будем лишь забывать, что прямая линия не является законным путем. Символ истины — круг. Но одностороннее развитие — искажение — не губит истинности идеи.

Будем внимательны и к другому срыву. Храм св. Геновефы осквернен и отдан языческому культу. Ну, а какова судьба сирийского храма Симеона Столпника? Он лежит в развалинах. От великой сирийской Церкви уцелели ничтожные остатки, в которых ереси количественно преобладают над православием. Все некогда цветущие церкви Азии и Африки — Сирии, Египта, Месопотамии, Персии — разрушены, стали добычей ислама. Видеть ли в этом дело исторического случая? Мы знаем, что задолго до арабского завоевания христианский Восток почти целиком отпал от православия. В религиозном фанатизме монофизиты сами призывали арабов, предпочитая владычество неверных православной Византии. Восток отпал не только от православия, но и от христианства. Если потомки Геновефы служат кумирам “разума”, “отечества”, “великих людей”, то потомки Столпника приняли закон Магомета. Повторяю: или все это случайности?

Монофизиты считают Симеона своим святым. В литературе их сохранились три письма, приписанных Столпнику, с резким осуждением Халкидонского собора. Вероятно, эти письма подложны. Слишком много источников подтверждает, что Симеон в великом споре занял сторону православия. По крайней мере историк-монофизит Захарий Ритор в одном фрагменте рассказывает, как монофизитский патриарх Феодосий (в 435 г.) спешит в Сирию, чтобы помешать Феодориту Киррскому привлечь Симеона на свою, то есть халкидонскую сторону. Это показывает, что в первое время после собора (451 г.) Симеона не считали в числе его сторонников. Но даже историк-монофизит дает понять, каков был окончательный выбор Столпника.

Симеон православен, но православие его не было свободно от искушений. Соблазн, преодоленный им, оказался непосильным для множества его учеников и соотечественников. Есть явная психологическая связь между крайностями отрешенной аскезы и духом монофизитства. И то и другое слепо к красоте и достоинству человеческого лица, а потому готово отрицать человеческую природу воплощенного Слова. Вот почему монахи Сирии и Египта, изумившие мир нечеловеческими подвигами, кончили тем, что в большинстве своем предали христианство как религию Богочеловечества. И недаром православный догмат на Халкидонском соборе имел своим самым твердым защитником папу Льва, представителя западного христианства, не знавшего высот восточного созерцания, но взявшего на себя подвиг деятельной любви.

Много путей, но труден всякий истинный путь. Что бесспорнее, что святее двух евангельских заповедей: любви к Богу и ближнему? Но безмерная ревность, злая последовательность срывает ту и другую с Круга Истины по касательной, прямолинейно извлекая в неведомые пространства, в пустоту, в небытие. Будем бояться исключительности прямолинейного движения или покоя беспечной уверенности в святости вверенных кладов. Только в широте и полноте вселенского опыта Церкви вся кривизна прямится, вся прямизна смыкается в круг.

1Ex voto ‘по обету’ (лат.) — принесенные в храм, по католическому обычаю, предметы, свидетельствующие об исполнении молитвенного прошения: костыли исцеленных, маленькие серебряные изображения рук, ног, глаз, сердец (также в знак исцеления), иногда — картины, изображающие чудесное проявление милости Божией, а также вышивки, подсвечники, киоты и другая церковная утварь. — Ред.

2Битва на Марне (1915 г.) — одно из решающих для Франции сражений первой мировой войны. — Ред.

3Эти руины у арабов слывут под именем Kalaаt Seman (Замок Симеона). Voguе. Syrie Centrale. Architecture civile et religieuse au VII siecle, t. I, pp. 141–154; t. II, pp. 139–150.

4Предпочитаем древнюю германо-латинскую форму ее имени.

5Гл. 22 в “Житии”, публикуемом в этом номере журнала (перевод выполнен по другому изданию). — Ред.

6Заметим, что единственное допускаемое в православном обиходе скульптурное изображение святого изображает также столпника — преп. Нила. — Ред.

7В науке не решен окончательно спор, поднятый в конце прошлого столетия, вокруг вопроса о подлинности жития Св. Геновефы в одной из древнейших его редакций. Но, за исключением немецкого критика Круша, все исследователи склонны относить ту или иную из редакций, отличающихся лишь в деталях, к началу VI в., к автору, который писал 18 лет спустя после смерти святой.

8Vita S. Genovefae. Изд. Kruch’ем (монография в серии: Germ. S. R. M. III), Kohler’ом (Etude critique etc.) и Kunstle (Coll, Teubner).

9О статусе дев в древней Церкви см. Постернак А. Женское служение в ранней христианской Церкви // Альфа и Омега. 1996, № 2/3 (9/10). — Ред.

10Они изданы Leitzman’ом и Hilgenfeld’ом: “Das Leben des heiligen Symeon Stylites (Сирийское житие в переводе). Лейпциг, 1908. (Texte und Unters. Harnack’а, том 32).

11Это утверждает и Евагрий (Церк. Ист. 12).

12Здесь автор обращается к византийским воззрениям на доисламские верования арабов, см. Протопресв. Иоанн Мейендорф. Византийские представления об исламе // Альфа и Омега. 1995, № 4(7); 1996, № 2/3 (9/10). — Ред.

13Комит (лат.) — администратор; наместник провинции. — Ред.

14На Западе память св. Симеона совершается не 1 сентября, как на Востоке, а 5 января, на другой день после св. Геновефы. Некоторые критики полагают, что это календарное соседство и вызвало сближение святых в житии Геновефы. Но откуда же на Западе перенесение дня памяти Симеона?

15Si choquant a nos yeux d’occidentaire (франц.) ‘слишком шокирующим на наш западный взгляд’. — Ред.

16См. свидетельство о живом культе св. Симеона в книжечке аббата Sebe: La vie admirable du b. Simeon Stylite (Montpelliers, 1904).