Когда-то давно, еще в дохрамовые времена, был Петр Тарасович местным алкашом. Петюней. А отец Евгений когда-то был милиционером. Женькой-ментом — так его все называли. Но об этом я уже не раз писала.

Елена Кучеренко

Как и многие нынешние духовные чада батюшки, Петюня периодически отбывал пятнадцать суток в обезьяннике. Сцена привода его в участок всегда выглядела одинаково. Он пьяно и привычно висел на руках у стражей порядка. А оказавшись за решеткой, картинно пытался рвать на себе куцую одежонку и орал:

— Не докажешь, мент поганый!

Что мент должен был доказать, Петюня и сам не знал. Потому что доказывать было и нечего. Привезли его как всегда после очередного пьяного инцидента. Витрину разбил, песни орал… Такое что-то. Но повторял он это каждый раз, видимо, по традиции. А Женька не обижался. Привык уже. И вообще — городок маленький, свои люди. Да и знал он, что пил Петька и хулиганил от своей сиротской тоски.

А утром Петюня, скрипя мозгами, все вспоминал и искренне стыдился:

— Жень, я опять… Того… Ты это… Прости меня, слышь. Все она — водка проклятая. Давай я тебе здесь что-нибудь починю. Забор вон вокруг милиции покосился. Не солидно.

И чинил. Потому что по совместительству был алкаш Петюня мастером золотые руки.

Дверь покрасить, крышу переложить, диван перетянуть, окна вставить, унитаз починить, прибить, приколотить, смастерить, придумать, ремонт сделать — со всем этим обращались в том городке к Петюне. Знали, что если трезвый, то сделает от души, не схалтурит. На века.

Прошли годы, и уже не Женя-милиционер, а отец Евгений встретил на улице пьяного, стареющего Петюню. Провинция… Время идет, а жители все те же. Только ветшают. Встретил и пожалел.

Петя жену недавно похоронил, Валентину. И остался совсем один. Детей у них не было. Да и прожили они вместе всего ничего — года четыре. Поздняя любовь.

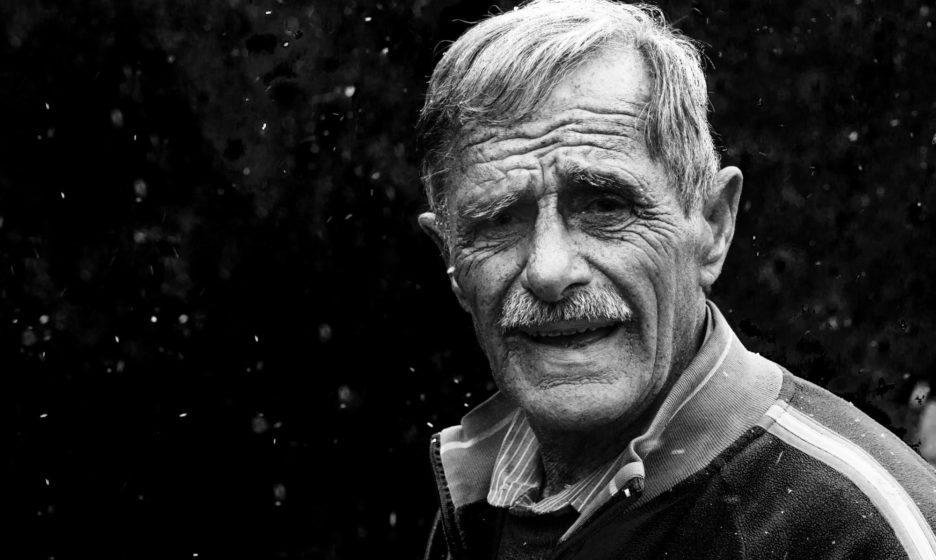

Полинял от прожитых лет Петюня, как будто меньше ростом стал. Смотрел на него отец Евгений — лысина, морщины, а внутри — все тот же детдомовский мальчик.

— Петь, нам вокруг храма надо забор поставить, — сказал батюшка. — Не поможешь?

Так появился на том приходе завхоз Петр Тарасович.

«Вино веселит сердце человека»

Ради этой своей важной должности Петюня даже завязал со спиртным. Шутка ли — храмовый завхоз. И не Петюня он теперь, а Петр Тарасович. Да и благодарен был он отцу Евгению, ох как благодарен.

Но несколько лет назад на каком-то празднике не сдержался и вновь развязал.

— Вино веселит сердце человека, — заплетающимся языком объяснил он удивленному отцу Евгению свое давно уже забытое состояние.

Ну и веселился теперь периодически. Любил этот святой человек выпить, что уж греха таить. Пил не все время, конечно, а запоями. В это время мог он пропить не только все свои наличные, но и какой-нибудь телевизор или парадный костюм. Но даже в состоянии «денег нет, а трубы горят» никогда не покушался Петр Тарасович на церковное имущество. Это было святое!

Ну а в трезвом виде был он прекрасным завхозом. Увлекающимся. Все думал, что бы для храма еще купить, починить, придумать и усовершенствовать. Старался для любимого прихода. И все там было в идеальном порядке.

Отец Евгений своего завхоза ценил. Знал, что трудами Петра Тарасовича их маленький храм простоит еще не одну сотню лет. А может, и до Второго пришествия.

«Каждый день мешок денег таскала»

Не ценила его храмовый бухгалтер Верочка. Она же — продавец в церковной лавке. Скажу больше — она его ненавидела.

Она вообще персона примечательная.

Как у многих духовных чад отца Евгения, прошлое у Верочки не без криминала. Батюшку это совсем не смущает:

— Первым в рай вошел разбойник. Вот они и идут у меня…

Много лет назад ее, молодую и ушлую бухгалтершу, уволили из магазина после очередной проверки. Проворовалась Верка. Рыдала она тогда, аж заходилась. Не от стыда, нет. А потому что знала, что с таким волчьим билетом никто ее на нормальную работу не возьмет. Особенно в их городке. Еще проверка тогда не закончилась, а все местное население было уже в курсе даже того, чего и в помине не было.

— А Верка-то сто тыщ украла, говорят…

— Да какие сто. Целый мульен!

— Мне кума рассказывала — каждый день мешок денег домой таскала.

— Живут же люди…

И вот однажды шла куда-то Верочка со своими горькими думами и на недостроенный храм набрела. Зашла. Зачем — и сама не знала. Постояла, поплакала опять же.

Несправедливость судьбы ведь какая. Никого на воровстве не ловят, а ей вон как не повезло. И если бы правда «мульен» умыкнула. Так ведь сущие копейки.

Там ее и встретил молодой настоятель отец Евгений, недавно рукоположенный и оставленный церковным начальством в родном городе — поднимать «бесперспективный» храм. Это сейчас здесь не протолкнуться. Люди даже из соседних городов именно сюда, к нему ездят. А раньше — две глухие старухи и матушка его на клиросе. Вот и весь приход.

Подошел, спросил, что случилось, поговорили… И вот уже много лет Верочка — церковный бухгалтер. Поверил ей батюшка, когда никто уже не верил. В беде руку протянул. Как и Петюне. И она это не забыла.

Душеспасительные бухгалтерские дела

Я до сих пор не пойму, почему ее все называют уменьшительно-ласкательным именем. Верочка — женщина видная, под метр восемьдесят, весьма громогласная. Добродушная, но резкая. Может и «эмоционально распоясаться». И многие ее побаиваются. А завхоз — больше всех.

Самыми важными и душеспасительными делами в жизни, не только своей, но и любого нормального человека, она считает дела бухгалтерские. А все остальное может подождать. Даже батюшкины службы. Бог не обидится, Ему спешить в Своей вечности все равно некуда.

Не раз видела я, как отец Евгений в алтаре молится, воздевает руки горе, а Верочка у боковой двери со своими бумажками стоит, покашливает многозначительно. И все громче. И батюшка выходит, прямо там и подписывает. А что делать? Иначе так и будет всю службу в направлении алтаря кашлять.

И не только Бог, но и ее собственная личная жизнь может подождать.

Женщина Вера одинокая, незамужняя. Любопытные бабушки время от времени спрашивают:

— Верк, а что ты мужика себе не найдешь? Столько красоты пропадает…

— Да когда мне мужиком-то заниматься? У меня вон — отчет! — отмахивается она.

И угрожающе и одновременно влюбленно потрясает толстой папкой.

«Все, что нажито непосильным трудом…»

Отец Евгений Верочку очень ценит. Как и Петюню. Знает, что благодаря ей их скромные приходские финансы всегда будут в целости, сохранности, безопасности и полном порядке.

И не только сохранит она их, но и приумножит. Все по Евангелию. Подумает, подумает и придумает, на чем бы таком душеспасительном еще подзаработать для любимого прихода. Правда, в своем рвении порой перегибает палку.

Как-то церковный туалет (тогда еще — кривой сарайчик с дыркой в полу) пыталась платным сделать. А за бумагу туалетную — еще и отдельную плату ввести. Но батюшка быстро эту затею пресек, очень Веру расстроив своей коммерческой несознательностью.

В общем, берегла она каждый церковный грош. А завхоз вечно все тратил. Этого она стерпеть не могла. Она же не батюшка, который «иже херувим», гривну от доллара отличить не может. И на все у него один ответ:

— Помолимся. Не оставит Господь…

Надо же кому-то и о земном думать. А то ходят тут всякие. Растрачивают все, что нажито непосильным богоугодным трудом. Господь устал уже «не оставлять».

В общем, профессиональная несовместимость у них. Вот история с досками для храма, например.

Уже не помню зачем, но Петр Тарасович тогда купил какие-то особенные, не гниющие, не мокнущие и несгибаемые доски. По крайней мере, так он позже всем хвастался. И дорогие очень.

А для Верочки самыми лучшими досками были, естественно, самые дешевые. Лучше всего — бесплатные. Вон их по помойкам сколько валяется. Что за них платить, церковную казну разбазаривать.

Чтобы не быть тут же на месте морально (а может, и физически) уничтоженным, Петр Тарасович «подло» передал Верочке чеки за доски через третьих лиц. И несколько дней пережидал грозу дома, отключив телефон, не открывая никому дверь и читая акафисты перед иконой «Умягчение злых сердец».

Мы как раз тогда пили с Верочкой чай в церковной лавке… Забыла сказать, что мы с ней дружим. И каждый раз, приезжая в тот городок, я забегаю к грозной бухгалтерше, мы обнимаемся, расцеловываемся и садимся чаевничать. Ну и сплетничать, конечно же.

В общем, пила я тогда свой чай и наблюдала, как Верочка потрясала внушительными кулаками и ругала Петюню. К большому удивлению «захожан», которые не в курсе тонкостей нашего православного бытия.

Я мудро помалкивала, потому что в такие моменты Верочке собеседник в принципе не нужен.

Ну и знала я, что добродушие в ней все равно рано или поздно победит. И даже была уверена, что случится это в ближайшее воскресенье перед исповедью. Грозная бухгалтер сменит гнев на милость, они с завхозом троекратно на весь храм расцелуются, растроганно всплакнут, она кокетливо стукнет его своей бухгалтерской папкой по лысине — для вразумления, и мир будет восстановлен. По крайней мере, до какой-нибудь следующей завхозовской покупки.

В общем, если где-то что-то выходило из строя и об этом узнавала Верочка, первыми ее словами были:

— Только Тарасычу не вздумайте сказать!

Но у него был удивительный нюх на всякого рода поломки. И история повторялась изо дня в день.

Жених всея округи

А помимо хозяйства и выпивки, очень любил Петюня, этот святой человек, женщин. Обожал прямо.

Когда не работал, то всегда был в окружении дам. Если выпьет, то особенно в нем галантность просыпалась. На приходе его даже в шутку называли «жених всея округи». И даже грозились неравнодушные православные скинуться, вставить ему зубы и женить уже, в конце концов.

Но Петр Тарасович отнекивался:

— Валька, умирая, запретила. Сказала: «Веди себя хорошо, не женись больше. Я тебя Там жду! Если что — со сковородкой в руках».

Он в этом смысле и вел хорошо, узами брака себя больше не связывал. Но всех без исключения женщин считал он сосудом восхитительным, удивительным, прекрасным и немощным. И всячески сосуд этот оберегал и обхаживал.

Причем, по словам отца Евгения, до своей женитьбы на Вале Петюня был к вопросу полов равнодушен. Это она в нем, видимо, разбудила дремавшие первобытные силы.

Молодые православные парни, судорожно искавшие себе невест, даже завидовали лысому, беззубому и давно уже немолодому завхозу.

Зайдет случайно на подворье какая-нибудь фемина — ноги от ушей, реснички, как опахала, губки — маков цвет. Глаз не оторвать. Парнишки мнутся в сторонке, бледнеют, краснеют, «платочек в руках теребят», а Петр Тарасович с девой уже на лавочке сидит, про духовное рассуждает. Катехизирует, значит. Она хихикает, ресничками хлопает, аж сквозняк вокруг:

— Ой, Петр, какой вы, оказывается…

Уже и по имени его. И пальчиком кокетливо грозит. А он щурится, как кот на солнце, потягивается. Но, глядь, через день девушка уже на службе стоит. А через два где-то на подворье копошится, помогает во славу Божию. А Петр Тарасович уже с другой красоткой миссионерской работой занимается. И краснеет она от удовольствия.

«Есть еще порох в пороховницах»

А про «амурную» историю Петра Тарасовича и Аллочки Ивановны, храмовой поварихи, до сих пор ходят легенды. Хотя нет в живых уже ни его, ни ее.

Аллочка (как и Верочку, ее тоже все называют уменьшительно-ласкательным именем) пришла к вере пугающе резко. Как — это отдельная история. Но суть в том, что трансформация ее сознания в религиозную сторону очень быстро приобрела угрожающие масштабы. Особенно для ее мужа, пенсионера Степана Алексеевича. Атеистически настроенного и даже не крещеного.

Новое женино увлечение «всем этим божественным» он считал блажью, но не запрещал. Чересчур скандальным не был. И все было бы хорошо, если бы не взялась так рьяно Аллочка Ивановна за духовное окормление «нехристя» — супруга то есть.

Все ее воспитательные православные меры перечислять не буду — это просто классика. Самым же болезненным для Степана Алексеевича стало карательное Аллочкино целомудрие.

Сначала он был даже рад. Аллочка в один день сменила свои растянутые дачные треники на очень даже красивые платья — льняные такие, я видела. Степан Алексеевич новым имиджем жены не на шутку вдохновился, чего давно уже не случалось, и, прихрамывая, начал нарезать вокруг нее недвусмысленные круги, игриво приобнимать за талию и шептать на ухо:

— Алка, мы с тобой еще ого-го! Есть еще порох в пороховницах!

Но Аллочка в своем целомудрии была категорична:

— С нехристем никаких «ого-го!» Хочешь порох в пороховницах растрясти — будь добр креститься и под венец сходить. А так все это беззаконный блуд и непотребство.

— Но ведь как-то до этого жили, — возражал он. — Двух детей вон родили. Штамп в паспорте…

— Не жили, а во тьме беззакония плутали. Я вот на свет вышла! А ты как был дураком, так и остался. И блудный бес в тебя вселился.

В общем, в вопросах супружеской нежности нашла у них коса на камень.

Коварный адюльтер

При чем тут завхоз Петюня? А вот при чем.

На пике своих душевных и телесных мук несчастный Степан Алексеевич даже «тяпнул» для храбрости и отправился к отцу Евгению, чтобы тот как-то повлиял на ситуацию.

Сам же батюшка вспоминал, как увидел в тот день какого-то «бешеного деда», который, хромая, со страшными угрозами гнался по подворью за перепуганным Петром Тарасовичем.

Следом на максимальной для нее скорости колыхалась Аллочка:

— Степа! Ты не так все понял!

А впереди маячила Верочка, которая, мгновенно оценив ситуацию, открыла дверь церковной лавки, запустила туда завхоза и захлопнула ее перед самым носом Аллочкиного разбушевавшегося мужа. Правда, потом злорадно повторяла:

— Ну что, доженихался, кобелина?

Позже выяснилось, что когда многострадальный Степан Алексеевич пришел за помощью к отцу Евгению, его жена Аллочка сидела на лавочке в компании Петра Тарасовича и страдала. Плакала на завхозовом плече о погибающем своем муже. Который ни креститься, ни венчаться не хочет.

А Петр Тарасович утешал. По голове гладил, ободрял:

— Да я сам раньше таким же был. Нехристем. Все образуется, милая, не плачь только.

Так их и застал Степан Алексеевич. Изболевшаяся его фантазия и выпитое для куража вино тут же дорисовали ему все, чего не хватало для полной картины самого коварного адюльтера.

— Так вот как вы здесь поститесь и молитесь!

Ну а дальше вы знаете…

…Пока удравший от ревнивца завхоз прятался в церковной лавке у Верочки, отец Евгений пытался наладить диалог со Степаном Алексеевичем. А Аллочка тихо плакала в сторонке:

— Стыд-то какой. Как ему такое в голову-то пришло. В мои-то годы…

О чем батюшка тогда говорил с «бешеным дедом» — неведомо. С Аллочкой он тоже поговорил о чем-то. В итоге первый ушел от него немного утешенным. А Аллочка, говорят, стала иногда опаздывать на работу и приходить с игриво-блестящими глазами. Но, может, и придумывают…

Степан Алексеевич с завидной регулярностью начал встречать жену из храма. Внутрь не заходил — у ворот ждал. И косился из-за забора на Петра Тарасовича. Может, ревновал, а может, нет. Но приход по обычаю не упускал случая подшутить над Аллочкой. И над Петюней тоже:

— Что, ревнивый муж помиловаться не дает?..

Святой человек

Нет уже давно Аллочки. Инсульт. Удивительная это была история — история ее ухода. Через смерть жены Степан Алексеевич в храм пришел. Сейчас он церковный сторож. И теперь вот Петюни не стало.

Рассказывают, что больше всех на похоронах плакала Верочка. И все повторяла:

— Какой человек был. Я его и так и сяк. И хоть бы раз обиделся, выругался в ответ… Святой человек…

И вот теперь я подхожу к самому главному.

Часто доставалось на подворье завхозу Петру Тарасовичу. Хозяйствовал — это хорошо, а в остальном — Петюня и есть. Бабник и пьяница. И большой ребенок.

Он прямо располагал к тому, чтобы его «гоняли». Знаете, есть такие люди.

Верка гоняла за вечные траты. Тетушки особо ортодоксальные и благочестивые — за «кобелизм»: старик уже, помирать скоро, а он с девчонками кокетничает. Алтарники молодые, гордые собой и своим благочестием, — за низкий уровень духовности:

— Что это вы, Петр Тарасович, шумите в храме. Проводку делаете? Так благочестивей надо делать. С молитвой. А вы улыбаетесь тут.

Аллочка Ивановна, когда жива была, гоняла за то, что обедать не вовремя к ней в трапезную пришел. Рано… Или поздно.

Отец Евгений ругал его за пьянство. Матушка его Ирина, уж на что кроткая, и та нет-нет, а выскажет:

— Ну что вы, Петр Тарасович, не остепенитесь никак?

Даже дети приходские «гоняли» Петюню. Не потому что не любили его. Любили очень. А видели, что взрослые с ним строги, и они туда же. Петр Тарасович в воскресную школу часто приходил. Дети занимаются, а он сядет рядышком и слушает. Говорю же — большой ребенок. И заснет тут же. А ребята:

— Идите-идите, дядя Петя, не храпите здесь.

А Петюня никогда ни на кого не обижался. Это было в нем самым удивительным. Я правда ни разу не видела, чтобы он обиделся, надулся, фыркнул в ответ. Улыбнется, извинится и пойдет по своим делам. И люди тут же сами все забывали. Верочка только пыхтела дольше всех. Но это профессиональное.

— Ой, Петюня, досталось тебе сегодня от Верки. Вот змея…

— Нет, она молодец. Это же она для храма старается…

— Да, Петюня. Задал тебе сегодня отец Евгений.

— Ну-у-у… Это же батя. Он за нас перед Богом в ответе…

— Петюнь, а помнишь, как тебя Алкин муж по хребту чуть палкой не огрел?

— Он же муж. Ему положено…

Никогда и никто не слышал, чтобы Петр Тарасович сказал о ком-то плохо или осудил. Другие ругают власти, врачей, соседей, все на свете.

— Петюнь, а ты как думаешь?

— Их можно понять…

— Да что понять? Дурак ты, Петь.

А он улыбается.

И ругать как-то больше не хочется.

Наверное, это и есть смирение. Не вот то обычное показное смирение. Когда человек каждым изгибом своего тела показывает:

— Видите, какой я смиренный. Слушаю тут ваши подлые наветы и терплю.

А ночами думает, как его, сволочи, несправедливо обидели, а он стерпел. И прет его от гордости за свое смирение.

Петр Тарасович все упреки воспринимал, действительно, С МИРОМ. Он вообще ВСЕ воспринимал с миром. В нем как будто не было той функции, которая за обиду, злость и злопамятство отвечает. И сам никого не обижал и не судил.

«Не судите, да не судимы будете»…

Да, святой… А то, что пил иногда… Плохо, да. Но он и не оправдывался.

«Сестреночки мои»

Несколько месяцев с его смерти уже прошло. И, знаете, как скучают по нему все женщины на том подворье… Даже те, кто его бабником считали. И вспоминают, как называл он их «сестреночки мои любимые».

Ведь и правда сестреночки. Грязи никогда не позволял себе.

И вспоминают еще, что никто так, как Петюня, не мог их выслушать и понять. Кому-кому, а ему всегда можно поплакаться о своих бедах. Всех он утешит, обнимет, приголубит.

Петюне можно было новое платье показать, прической похвастаться, покраску волос обсудить. Он не только про мелирование знал, но и омбре от сомбре мог отличить. Даже в выпившем состоянии. Тогда он особо галантен становился. Ну, если не в дребадан.

Для каждой у него был приготовлен искренний комплимент. И все в том храме, от юных дев до древних старушек, чувствовали себя рядом с ним распустившимися ароматными бутонами.

Но ведь и ругали за это. Эх, люди…

А Валю свою покойную до самой смерти любил. И верность хранил. Потому что нужен он ей оказался. Такой как есть — пьющий и легкомысленный. Помнил он детдом свой и ценил это тепло. И, наверное, поэтому и сам дарил его людям. И женщинам — в память о Валентине. Чисто дарил, целомудренно. И как же нужно было им, уставшим, загнанным, побитым жизнью, часто одиноким при живых мужьях, вот это его тепло.

Да… Ушел Петюня. Дождалась его Там Валентина. Но не хватает его очень в приходе. До слез не хватает…