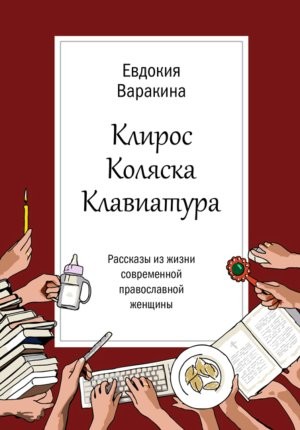

Издательство «Артос Медиа» выпустило книгу постоянного автора портала «Правмир» Евдокии Варакиной «Клирос, коляска, клавиатура. Рассказы из жизни современной православной женщины». Предлагаем вашему внимаю рассказ из сборника — «Тетя Катя».

Ее так все в нашем храме и называли – «тетя Катя». И батюшки, и староста, и прихожане. Она пришла в храм уже в пожилом возрасте. Пришла, как и многие, от невыносимой скорби: в автокатастрофе погиб ее единственный сын Валерий.

Ее так все в нашем храме и называли – «тетя Катя». И батюшки, и староста, и прихожане. Она пришла в храм уже в пожилом возрасте. Пришла, как и многие, от невыносимой скорби: в автокатастрофе погиб ее единственный сын Валерий.

Мужа у тети Кати не было, невестка и внук жили отдельно, к тете Кате относились тепло, но не так, как Валера. Тот звонил каждый день, часто навещал маму. После его смерти она осталась совсем одна. Через несколько дней эта пустота стала настолько невыносимой, что она, сама себя не помня, побежала в церквушечку через дорогу от дома. Вбежала в храм и упала на колени. И вдруг слезы полились – а до этого их не было: как услышала о Валере, так словно что-то замерло внутри. А теперь вот прорвалось…

Стоит она на коленях, плачет – а ее кто-то за плечо дергает, приговаривает: «Нельзя, двунадесятый праздник, встань, нельзя…»

Когда тетя Катя этот эпизод из своей жизни рассказывала, то улыбалась: мол, откуда мне, тогдашней, было знать, почему нельзя и что это за праздник такой. Вроде как даже осуждала себя немножко за то, что так поздно в храм пришла. Но, наверно, в глубине души все равно запомнила момент своей первой встречи с Богом, которая «не вписалась» в формат строго-уставного благочестия. Запомнила – и никогда, ни разу в жизни не сделала ни одного замечания тем, кто только начинал ходить в храм. Хотя возможностей для этого имела массу – ибо много лет проработала в нашем храме за свечным ящиком. Много лет. До тех пор, пока не заболела раком.

…Удивительно, как тетя Катя умирала. Многие из наших прихожан навещали ее в последние месяцы: нужно было ее кормить несколько раз в день. Впечатления у всех были разные – видно, Господь каждому показывал свое.

Меня поразило сочетание полной физической немощи и столь же полного предстояния перед Богом. «Теть Кать, — говорю. – Суп согрелся, надо идти на кухню кушать». Она тогда еще ходила и потому категорически отказывалась есть в кровати.

Сейчас, сейчас, — говорит. Садится на край кровати. Дойти до кухни для нее теперешней – подвиг (днем, когда она шла туда одна, по дороге упала – не на пол, на стенку, до сих пор болит плечо и голова, которыми ударилась…) И готовится она к этому подвигу, как и положено, — молитвой. Вслушиваюсь – и дрожь пробирает. «Родненький… Господи… Ты меня не оставь… Радость моя…» Она не молится в нашем понимании, она с Богом разговаривает. Как пророк Давид разговаривал.

Потом медленно встает. С моей помощью выходим в коридор. Тут она хватается правой рукой за стенку – так надежнее. Потом отпускает руку, крестит себя, крестит дорогу перед собой. Слышу свистящий шепот: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий…». И, снова опираясь на стену, — шаг вперед. Затем правая рука опять поднимается ко лбу, чтобы сотворить крестное знамение… И так – на каждый шаг. Не на показ, она вообще обо мне забывает, пока я ее не окликну. Она о многом стала забывать: это действие лекарств, действие самой болезни… Лишь об Одном она постоянно помнила.

Те, кто ходил к ней, знают, как иногда трудно было от нее уйти. Вроде и накормил ее, и помог лечь, а она все держит: «Почитай молитовки…». Почитаешь минут десять, делаешь робкую попытку закончить, но с постели раздается: «А что, больше нечего почитать?».

После нескольких месяцев перерыва я первый раз пришла к ней в Пасхальный вечер. Всю Светлую седмицу, как известно, вместо обычных молитв читаются часы Пасхи – или поются, если у кого слух и голос есть. А у меня их нет. Ну совсем. Вернее, они есть, но по отдельности, и потому я каждый раз слышу, когда беру не ту ноту, а поделать с этим ничего не могу. А тут, у тети Кати, в Пасхальный вечер, Господь сотворил со мной чудо. Это было какое-то особое состояние молитвы: понятно было, что она совсем скоро умрет, и потому песнопения о Воскресшем Господе звучали у ее кровати – победным гимном, что ли. Каждое слово приобрело необыкновенную глубину и значимость, это был не просто молитвенный текст, а обещание Воскресшего Христа, что и она, тетя Катя, не умрет.

На Пасхальной службе накануне ночью я с болью поняла, что не чувствую Воскресения. Все понимаю умом, могу рассказать Евангельскую историю, растолковать догматы, как их понимает Церковь – а сердце спит, душа по-настоящему не верит. И тут, у постели умирающей тети Кати, я вдруг на несколько минут испытала то состояние, в котором написал святой: «Воскресение Христово видевше…». Настолько это вдруг стало понятно, зримо и одновременно захватывающе непостижимо, что я сама не заметила сразу, что не читаю часы Пасхи, как обычно, а – пою. Звонким, сильным голосом, верно выводя мелодию. А тетя Катя шепотом повторяет отдельные, оказывавшиеся самыми важными слова, которые выделял уже не угасающий ее разум, а бессмертная, предстоящая перед Господом душа.

По дороге домой я попробовала что-нибудь напеть – получилось, как обычно, фальшиво. Это было чудо на один раз – да и кто знает, для меня ли или для нее…

И еще про два чуда, связанных с т. Катей, хочется рассказать. Все сейчас постоянно вспоминают, как любила тетя Катя людей, хлопотала, переживала о каждом. А Господь, принимая эту ее любовь, иногда творил в ответ удивительные вещи. Такие светлые, добрые чудеса, маленькие, незаметные для посторонних, видимые только для того человека, к которому были обращены.

Батюшка послал меня в онкоцентр, где лежала тетя Катя, предупредить ее, что он приедет ее завтра причащать. Захожу в палату и первое, что мне бросается в глаза, — сидящая на крайней кровати женщина в апостольнике. Но удивиться как следует не успеваю – тетя Катя меня уже увидела, тут же в одной моей руке оказывается бутерброд с рыбой, в другой мандарин. Это была еще одна особенность тети Кати – желание всех накормить. Помню, как-то, когда батюшка ее причастил в больнице, она в ответ почти насильно напоила его кефиром «Агуша», причитая: «С утра голодный, некормленный, так же нельзя…».

Так вот, передала я тете Кате, чтоб она назавтра готовилась к Причастию. А она мне в ответ: «Тут монахиня лежит, вон, видишь, забыла из какого монастыря, вот бы и ее причастить…». Я, немного робея, подхожу к монахине, она тепло улыбается мне навстречу. Я сбивчиво говорю: вот, батюшка завтра тетю Катю приедет причащать, мы, то есть она, подумали, что, может, и вы хотите.

И вижу очень странную реакцию. Она не обрадовалась, не удивилась, а просто тихо замерла. Выключилась из беседы. И только через несколько секунд, перекрестившись, ответила: «Слава Богу. Хочу». И, заметив мое недоумение, объяснила: «Завтра день памяти святителя Иннокентия Московского. Это мой святой – я мать Иннокентия в монашестве. И уже несколько дней молюсь, чтоб Господь послал мне причастие в день моих именин».

Меня до сих пор дрожь пробирает, когда я вспоминаю этот случай. Так просто все было, так буднично! Такая родная и знакомая раздумчивая интонация батюшки: «Да завтра, наверно, причащу… Съезди, Дунь, предупреди ее», такая привычная тетя Катя в ночной рубашке, такая обыкновенная женщина в сереньком потертом апостольнике – и над ними, между ними Господь. Настолько явно, что, кажется, вот-вот Его увидишь.

А второй случай произошел уже после смерти тети Кати. Мы отмечали девять дней, собрались у нее дома, говорили по очереди о том, что вспоминалось про тетю Катю, о том, как ее все любили, как она обо всех пеклась. Наконец, стали расходиться. Брат тети Кати, дядя Юра, по моей просьбе дал мне большую отсканированную ее фотографию, на которой она как живая – улыбается ласково и немного застенчиво. И вот я иду по улице, держа этот лист формата A4 в руке, вспоминаю то, что сейчас узнала о ней, размышляю.

И вдруг слышу: «Девушка, а что… тетя Катя умерла?». Передо мной женщина, на вид абсолютно нецерковная: ярко накрашенная, в брюках. И только глаза «наши», живые. «Умерла, — откликаюсь, — девять дней сегодня». «Я у вас фотографию в руках увидела, — волнуясь, объясняет она. – И сразу подумала. Ее ж давно не видно. И я недавно проезжала мимо храма, видела крышку гроба у дверей. Она меня так любила*. И я ее. Она мне все рассказывала, открытки дарила на праздники». Она растерянно замолкает – не хватает слов. У всех нас их не хватает. Но не в словах же дело.

«Сейчас поминки, там ее родственники, сходите туда, помяните, расскажите им про вашу тетю Катю», — говорю я. Женщина смущается: неудобно, в каком я виде, и с покупками (в руках у нее несколько пакетов), и не звал меня никто. «Так Вас же сама тетя Катя позвала», — улыбаюсь я, чтобы подбодрить ее. И лишь сказав эту фразу, понимаю, что это правда. Что это опять маленькое, будничное чудо любви, только что совершившееся на моих глазах. Любви, которая не умирает.

Сноска

* — У всех, кто знал тетю Катю, было это ощущение: «Она меня очень любила». Даже сомнения не возникало – именно меня, больше всех. Такой вот у нее был дар любви.