В детстве Дмитрий Шноль все свободное время проводил на улице. Мальчишеские игры и авантюры привлекали его гораздо больше, чем учеба. Он и представить не мог, что сам будет работать в школе. Но попав в армию, увидев, как вчерашние советские школьники с легкостью принимают тюремные правила игры, он понял, что в таком обществе надежда может быть только на детей. Обо всем этом, а также о своей семье, учебе, педагогических поисках и находках, приходе к Богу учитель математики Дмитрий Шноль рассказал Правмиру.

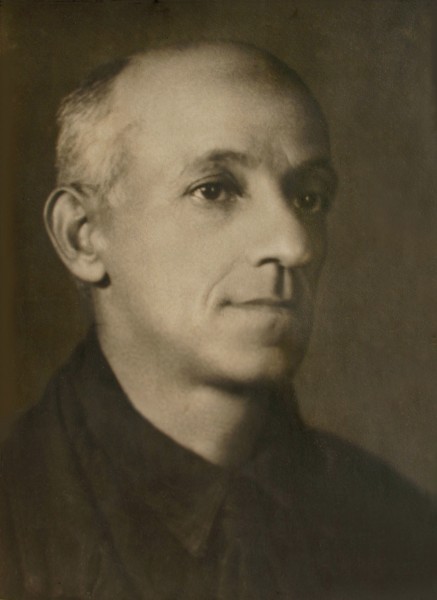

Дмитрий Эммануилович Шноль родился в 1966 году в Москве, с 1990 года работает учителем математики в школе, женат, отец троих детей, автор книги стихов «Савельич и ласточка».

Каждый нес память о своем унижении и насилии над другими

— Дмитрий Эммануилович, что в первую очередь повлияло на ваш выбор профессии?

— Одна из главных причин — армия, то, что я там увидел. Служил я под Одессой в зенитной артиллерии. Дедовщина у нас была не такая жестокая, как, например, в соседнем танковом полку. Там молодой солдат, стоя в карауле, застрелил двух дедов — довели его своими издевательствами (с такого же эпизода начинается прекрасная «Баллада о пилотке» моего друга Константина Гадаева, мы с ним служили в одно время, но в разных местах).

В нашем полку до такого все-таки не доходило. Но были правила, по сути, тюремная кастовость — с какого срока что можно, кто что обязан делать и на что имеет право. Наш призыв — так получилось, что пришли только молодые сержанты из учебки — тоже пытались в нее встроить и частично встроили, но не на все условия мы соглашались. Бывало, что и били за непокорность, за «борзость», но в итоге мы частично себя отстояли.

Это же все был народ из советской школы, парни, которые читали советские книжки, вступали в пионеры, комсомол, говорили на линейках красивые слова. И вот они попадают в армию, и через неделю от этого ничего не остается — человек терпит зло и мечтает, что через год отыграется за свои сегодняшние унижения: будет с такой же, если не с большей жестокостью унижать солдат следующего призыва.

Меня поразило, как быстро слетают с советского молодого человека все естественные нормы общежития. Я увидел, что у людей, прошедших советскую школу или шире — воспитанных советской жизнью, нет никакого внутреннего стержня, им просто не на что опереться, чтобы защитить свое достоинство.

Был в нашем призыве грузин из какого-то села. Не крупный, собранный человек. Когда ему приказывали подшить за деда воротничок или сделать еще что то, «положенное» по сроку службы, в его глазах загорался такой огонь, что все понимали: лучше с ним не связываться — будет стоять до смерти. И после двух-трех случаев от него отстали, он так и дослужил до конца, как одинокий волк. Но когда стал дедом, никого не трогал, хотя и не заступался. Был сам по себе. Но это исключительный случай, когда человек так и не дал втянуть себя в эту тюремную кастовость, ни дня не играл по этим правилам.

В своем кругу, среди своего призыва, мы решили, что когда станем дедами-сержантами, с этим покончим. И это нам почти удалось. До сих пор считаю, что это одно из самых важных дел в жизни, которые я смог сделать.

После армии я долго переосмысливал этот опыт. То, что два поколения мужчин в нашей стране прошли через дедовщину (насколько я понимаю, она началась в 60-е годы), очень сильно сказалось на нашей жизни. Каждый нес в себе память о своем унижении или о своем насилии над другими. Все были, можно сказать, поруганы. У всех были воспоминания, за которые невозможно себя уважать. Преобразить такой опыт во что-то позитивное, сделать так, чтобы он стал точкой внутреннего роста, могут единицы. Для остальных же это начало потери себя. Распад семей и повсеместный алкоголизм — это прямое следствие потери мужского самоуважения.

Со взрослыми ничего не сделаешь, надежда только на детей

Придя из армии, я сформулировал для себя так: со взрослыми уже ничего не сделаешь, надежда только на детей.

И пошел работать воспитателем в школу-интернат. Так я, видимо, спасался от депрессии: с утра до вечера занят, от подъема до отбоя с детьми с перерывом только на их учебу в школе. Дети были маленькие — третий класс мне дали. Они не были сиротами, на субботу-воскресенье уходили домой, но все равно, конечно, им родительской любви не хватало — ребенку нужен взрослый, который каждый день его по голове погладит, поддержит и просто скажет ласковое слово.

В конце концов я не выдержал ежедневного столкновения с этим повсюду разлитым детским горем. Я понял, что надо либо посвятить себя им полностью, жить их жизнью по-настоящему, а не только в рабочее время, либо уходить. И проработав полтора года, я уволился.

Год поработал курьером, потом еще год мыл полы в школе, которую закончил. До сих пор вспоминаю эту работу как счастье. Приходишь в школу в 11 вечера, за несколько часов управляешься и потом весь следующий день свободен.

Решил, что преподавание математики — хорошее ремесло

Ну, а почему я всё-таки стал учителем?

Я еще в школе начал писать стихи и относился (и отношусь) к этому серьезно. Но при этом понимал, что зарабатывать литературой не смогу. Есть замечательный автобиографический роман Эдуарда Кочергина «Крещенные крестами». Там автор-герой десятилетним мальчиком осознает, что нужно овладеть какой-нибудь «ремеслухой», и тогда не пропадешь.

Вот и я решил, что преподавание математики — хорошее ремесло. Школа или частные уроки будут всегда, при любом режиме, значит, без куска хлеба не останешься и некоторую свободу будешь иметь. А математику понятно, почему выбрал — она, в отличие от гуманитарных предметов, вне идеологии. Тогда, в 1988 году, мало кто мог представить, что всего через три года коммунистический режим рухнет.

После армии я не хотел денежно зависеть от родителей и поэтому поступил в заочный педагогический институт (МГЗПИ). Учебный режим был для меня подходящим: месяц интенсивных лекций, а потом полгода сам занимаешься по книжкам. Преподаватели были прекрасные. Не знаю, как получилось, что все они собрались в МГЗПИ, но факт, что там преподавал автор многих замечательных книг Наум Яковлевич Виленкин. Прямо у меня он не преподавал, но он ходил по коридорам, и этого было достаточно.

Любимым лектором у меня был Виктор Константинович Егерев. Недавно мы с моей коллегой случайно узнали, что оба у него учились и после этого полчаса взахлеб о нем проговорили. Он читал «Введение в специальность» и «Историю математики».

«История математики» — это был совершенно потрясающий курс, особенно на фоне лживой и засушенной советской истории. Например, Виктор Константинович говорил: «Вы ведь знаете теорему Виета?». Естественно. «А кто такой Виет? Когда и где он жил?». И дальше начиналось: Варфоломеевская ночь, Франция XVI века, а «Три мушкетера» — это до или после? А Шекспир — это до или после? (Правильный ответ, что они с Виетом современники). Теорема попадала в культурно-исторический контекст и становилась чем-то более человеческим.

Кроме того, было множество личных историй. Кеплер в качестве адвоката защищает на суде собственную мать, которую обвиняют в колдовстве — ей грозит сожжение на костре. Понселе попадает в 1812 году в русский плен, сидит в Саратове (тут, конечно, цитата «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, Там будешь горе горевать») и там придумывает проективную геометрию и т. д.

А на похороны Виктора Константиновича я попал случайно. Я уже окончил институт, но приехал на родной факультет купить книжки по матанализу для своих учеников из математического класса. Приехал и увидел портрет в траурной рамке, под которым написано, что отпевание завтра в таком-то храме. Прихожу на следующий день на отпевание, вижу многих своих преподавателей, а также совсем молодых ребят и девчонок — к тому времени в институте открылось дневное отделение. Все ревут. После отпевания священник говорит: «Виктора Константиновича я знаю давно, он был нашим постоянным прихожанином». И рассказывает, что он многих своих студентов привел к вере. А я, когда учился, понятия не имел, что мой любимый преподаватель — верующий человек.

Второй замечательный преподаватель, который сильно на меня повлиял — Герман Григорьевич Левитас. Он читал нам методику преподавания. На первом же занятии он сказал: «Если вы пришли в класс и у вас все получается — вам нравится проводить уроки, дети вас слушают, и вы можете их научить, — никакая методика вам не нужна. А вот если не получается, я скажу, что надо делать».

И буквально по шагам всё расписал: делай раз, делай два, делай три. И процесс пойдет. И все советы были простые и точные, ремесленные в хорошем смысле. Он сейчас преподает в «Лиге школ» — есть в Москве такая маленькая замечательная школа, и мы с ним до сих пор дружим.

И, конечно, всегда с нежностью и благодарностью я вспоминаю Федора Леонидовича Варпаховского. Потом я узнал, что он сын известного театрального режиссера, прошедшего ГУЛАГ, но дело не в этом. Очень редко встречал я таких мягких, застенчивых людей. Когда опоздавшие студенты входили в аудиторию, он чуть ли не извинялся перед ними за то, что уже читает лекцию, и просил тихонечко пройти на свое место.

Видимо, у него в семье кто-то серьезно болел, и Федор Леонидович сидел с этим человеком по ночам. Не знаю подробностей, но он часто приходил на занятия вымотанный, иногда прямо на семинаре мог заснуть.

Федор Леонидович преподавал линейную алгебру. Так как институт заочный, нам полагалось делать домашние контрольные работы. По матанализу я любил контрольные, а по линейной алгебре нет. Перемножать матрицы или приводить их к диагональному виду было ужасно скучно, и я старался сделать это как можно быстрее, просто чтобы отписаться.

Однажды я сдал очередную работу и, когда Федор Леонидович вернул нам тетрадки, увидел, что второпях наделал много ошибок. Но вот что меня поразило. Федор Леонидович не только зачеркнул последнюю строчку с неверным ответом, но в длинной цепочке вычислений нашел ошибку и обвел ее. Для профессора это беспримерная добросовестность — не обязан он искать за нерадивых студентов их ошибки.

Мне было очень стыдно. Я делал «левой ногой», а он, вероятно, ночью внимательно вчитывался в мою небрежную работу, чтобы найти ошибку. Когда я стал сам проверять тетради школьников, бывало и по ночам, то пример Федора Леонидовича мне помогал не халтурить при проверке (что, впрочем, не всегда получалось, к сожалению).

После третьего курса я получил справку, что у меня неоконченное высшее образование, и пошел в 875 школу, которую заканчивал. 10 лет в ней проработал учителем математики и выпустил три класса как классный руководитель. Каждый раз тяжело было расставаться со своим классом, я сильно привязываюсь к детям.

Жил насыщенной жизнью, но не типичной для профессорского сына

— В семье у вас учителей не было?

— Мой папа — профессор математики, но после мехмата МГУ он два года преподавал в школе. После университета он попал в армию, вернулся летом 1953 года и никуда не мог устроиться: ни в аспирантуру, ни в научный институт. Он выпустил в школе только один класс, но связи оказались очень сильными: он встречается со своими «мальчиками» (в основном уже дедушками) каждый год 30 марта уже больше 50 лет.

Есть довольно известная книжка «Функции и графики», авторы И. М. Гельфанд, Е. Г. Глаголева, Э. Э. Шноль. Академик Израиль Моисеевич Гельфанд — папин учитель, а Елена Георгиевна Глаголева была одним из основателей Заочной математической школы, для которой была написана эта книга.

Папина мама, моя бабушка, Фани Яковлевна Юдович, проработала в школе много лет, но не потому, что хотела быть учителем, просто жизнь вынудила. Она занималась практической психологией, работала под руководством Александра Романовича Лурии, исследовала, как развиваются близнецы, насколько развитие мышления, детские игры, умение конструировать связано с речью (потом у них вышла совместная книжка на эту тему).

В 1933 году арестовали деда, потом через пару лет фактически разгромили институт, где бабушка работала. С тех пор она много лет преподавала русский язык и литературу, благо гимназическое образование позволяло преподавать в советской школе любой предмет. Причем работала бабушка не в обычной школе, а в детском доме, и хотя официально директором детдомовской школы считался директор детского дома, руководила всем учебным процессом она.

У меня есть одно очень яркое воспоминание, связанное с бабушкой и литературой. Бабушка Фаня часто приезжала к нам в гости. В один из таких приездов, она увидела, что я сижу на кухне и читаю книжку. Узнав, что это «Капитанская дочка», она спросила: «В первый раз читаешь?». Мне было лет двенадцать, я читал мало и неохотно, а «Капитанская дочка» полагалась по программе. Я несколько смущенно ответил: «Да». И тут она сказала: «Как я тебе завидую!» — и как-то вся озарилась.

Меня это тогда поразило. Я и сейчас думаю, что «Капитанская дочка» — это лучшая проза, написанная по-русски. В ней воплощено то, о чем через 100 лет скажет Пастернак: «Порядок творенья обманчив, как сказка с хорошим концом».

Кроме старших родственников, две мои сестры и две племянницы сейчас работают в школе.

— То есть отца и бабушку работать в школе вынудили обстоятельства. А вы никогда не хотели пойти по стопам отца? Не связывали свое будущее с наукой?

— Нет, я понимал, что это не мое. Я много времени проводил на улице, играл во все мальчишеские игры от войны до футбола. Мы с друзьями лазили по стройкам, ловили тритонов, плавили свинец, делали из целлулоидных расчесок и марганцовки ракеты. Одним словом, я жил очень насыщенной жизнью, но, конечно, не совсем типичной для профессорского сына.

Вот брат, который на три года старше меня, был классическим мальчиком из интеллигентной семьи. Кажется, в седьмом классе он читал Бальзака, том за томом. А чуть раньше — Гоголя, и непрерывно хохотал. Так у меня в детстве и отложилось, что Гоголь — это что-то очень смешное. Но когда проходили Гоголя в школе, я начал его читать и не увидел ничего смешного. Читал и удивлялся, что это так смешило моего брата. Это разница между вольным и обязательным чтением.

Я вообще лет до 15 читал очень мало и преимущественно фантастику. При этом учился практически на одни пятерки — мне легко все давалось, даже совесть мучила, что кому-то приходится сидеть и зубрить, а я запоминаю все на уроках и могу все свободное время пропадать на улице, где такая интересная жизнь.

От обычной школы остаются две эмоции: страшно и скучно

В девятом классе чуть не перешел из обычной школы в математическую. После собеседования меня туда брали, но в последний момент я сам решил не переходить. Просто потому, что в это время в 875 школе, где учился, завязалась какая-то интересная жизнь…

Вообще мне кажется, что у людей от обычной школы остаются две эмоции: страшно и скучно. Помню, в первых классах я дико боялся завуча начальной школы — когда эта тетенька средних лет входила на своих шпильках в класс, мне кажется, все немели от ужаса. Холодный, тяжелый ком образовывался где-то в животе. Потом, в средней школе, было уже не страшно, а скучно.

Хорошо было на дзюдо — четыре раза в неделю я ездил на тренировки на Кропоткинскую. Особых успехов не добился, но мне там нравилось: мальчишеская компания, японские слова, кимоно, запах спортзала. Сидишь в школе и считаешь минуты, когда же можно убежать на тренировку.

А перед моим восьмым классом в школу пришли сразу четыре молодых учителя: математик, историк, литератор и физик. Трое из них у меня преподавали, историк сейчас широко известен — это Алексей Алексеевич Венедиктов. Он сам увлекался и нас увлек декабристами, у нас был исторический кружок, мы читали следственные дела и, разумеется, Н. Эйдельмана, М. В. Нечкину, еще кого-то. В декабре ездили в Ленинград, ходили там под снегом по Сенатской площади, переживали что-то романтическое («Умрем! Ах, как славно мы умрем!»).

С приходом этих молодых учителей в школе появилась жизнь. Приходили их друзья, мы ставили спектакли, были разные спецкурсы — уж не знаю, как они оплачивались в советское время. На спецкурсе по зарубежной литературе первым автором, которого мы обсуждали, был Кафка. В 1981 году!

Кроме того у нас был Киноклуб, его вела Алла Ивановна Степанова. Позже, в начале девяностых, она основала в Москве международную киношколу. Мы с ней ходили в «Иллюзион», смотрели разную классику, а после шлялись по Москве и обсуждали фильмы и книги.

Вокруг театра, кино и спецкурсов по литературе сложилась компания, из которой мне уходить не хотелось, поэтому в математическую школу так и не перешел.

С моим учителем физики Борисом Ефимовичем Белкиным мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения. Он был очень ярким учителем и к тому же походником. Каждые каникулы мы ходили в походы: по Подмосковью, на Кавказ, зимой в Кижи.

На уроках было много необычного, часто смешного. Помню, когда проходили резонанс, Борис Ефимович включил песню Галича «Закон природы», в которой есть такие строки: «Если все шагают в ногу, мост об-ру-ши-ва-ет-ся». Это был 1982 год. Чтобы меньше рисковать (Галич тогда, разумеется, считался да и был антисоветским автором), Белкин записал на кассету своего друга: хотя бы голос автора не был узнаваем. Но все равно по тем временам это было довольно смело: кто мог знать, что думает о Галиче каждый из этих тридцати детей из совершенно разных семей?

После экспедиции понял, что не хочу быть геологом

Наверное, глядя на этих молодых людей, я усвоил, что мужчина вполне может работать в школе, что это приличное занятие. Но у самого меня были совсем другие планы. В девятом классе я решил, что буду геологом.

Скорее, это был выбор от противного. У меня отец математик, дядя — биолог. Я с детства видел, что такое настоящий ученый, и понимал, что сам в ученые не гожусь. Папа, даже когда мы вместе обедали или гуляли, постоянно думал о своей задаче, это было хорошо видно, он всегда был немного «не здесь». Я понимал, что такая сосредоточенная жизнь мне не подходит.

А геология — вещь прикладная, там вроде и руками люди что-то делают, можно попробовать. И я попробовал. Пошел в деканат геологического факультета МГУ, узнал, в какие экспедиции требуются рабочие на лето, и дома сказал родителям, что вот есть две партии, в одну из которых я хочу поехать.

Родители, особенно отец, всегда давали нам возможность выбирать, но тут они все-таки заволновались — отпустить с незнакомыми людьми, к тому же общим местом было, что геологи квасят по-черному… Но получилось все прекрасно. У нас есть близкие родственники геологи (о которых сам я не подумал), и родители сказали: «Хочешь поработать в геологической партии? Хорошо, мы тебя отпустим, но только с Виктором Викторовичем».

И я действительно на два с половиной месяца поехал в Казахстан. Впечатления незабываемые: степи, закаты, сайгаки, суслики, студенческая компания, юношеская тоска… Но, вернувшись, я понял, что не хочу быть геологом.

Это была геофизическая экспедиция, измеряли магнитное и гравитационное поле Земли, а потом с помощью цветных карандашей и кальки рисовали карты этих полей. В палатке, вечером, подсвечивая фонарем. Получалось страшно красиво: красные, фиолетовые, синие области, переходы цветов, извилистые изоклины. Загляденье. Но потом я понял, что собранные материалы обрабатывают всю зиму, обсчитывают, сравнивают, пытаются что-то понять… И почувствовал, что не хочу этим заниматься.

— И решили сначала отслужить, а потом уже искать себя?

— Нет, сначала на семейном совете решили, что я буду поступать на физфак, на отделение физики Земли как более прикладное. Родители наняли репетиторов, я получил две пятерки — по письменной и устной математике — и провалил сочинение. В общем, в 1983 году с моей фамилией это было предсказуемо, и я поступил в Институт стали и сплавов на физико-химический факультет.

После первого курса мы ездили на практику в Кривой Рог на сталелитейный завод. Нас там ни к чему не подпускали, мы только смотрели, как люди работают (в частности, «на химии»), но этого было достаточно, чтобы понять, чем предстоит заниматься в будущем. И я понял, что и это совершенно не мое дело. С практики вернулся с решением уйти из института и идти в армию. Ну, кроме всех этих профессиональных размышлений, был еще мировоззренческий кризис, первая, острая любовь…

— Родители не пытались отговорить?

— Отец не пытался. Во-первых, он всегда говорил, что не нужно занимать чужое место, во-вторых, считал, что в 18 лет человек отвечает за свои решения. А мама, конечно, очень боялась, возила меня к каким-то друзьям семьи, которые пытались меня отговорить. Когда она поняла, что я уперся, и разговаривать со мной трудно, стала писать мне письма, но и письма не помогли.

Единственное, на что меня родители уговорили, это сначала съездить на картошку, а уже потом писать заявление об уходе. Наверное, надеялись, что передумаю. Кроме того, как мне родители рассказали позже, они через знакомых узнавали, кого и куда посылают. Боялись, что попаду в Афганистан. Я вообще-то тоже не хотел туда попасть. Кто-то им сказал, что в Афганистан посылают из самого раннего, октябрьского набора, а тем, кого призывают в ноябре, Афганистан уже не грозит. До сих пор не знаю, правда ли это, но я в Афганистан не попал.

Вернувшись с картошки (точнее, с морковки), написал заявление, пока первый отдел выяснял, что к чему… Мы еще не были допущены ни к какой секретности, но институт был связан с оборонными заказами.

Дядечка из первого отдела, конечно, не поверил, что я ухожу просто потому, что «это не мое место». Он был уверен, что семья собирается уезжать в Израиль, потому что какой же идиот уйдет в армию из института с бронью (в пединституте, например, тогда брони не было). Но в итоге заявление мне подписали, и в ноябре я ушел в армию. И то, что я там увидел, как я уже говорил, повлияло на то, что я в конце концов пришел в педагогику.

Свойство взрослого мира — делать из всего инструмент насилия и скуки

— А когда вы почувствовали, что это не просто кусок хлеба, но и увлекательная творческая работа?

— Просто за кусок хлеба я бы, наверное, вообще не смог работать. Я уже говорил, что от первых семи лет школы у меня остались только два воспоминания: страшно и скучно. А яркие впечатления были только в последние годы, но не от математики, а от людей. Яркие же математические впечатления я получил не в школе, а дома, от родителей. Мама у меня тоже математик, она любила олимпиадные задачки и иногда мы их решали вдвоем или втроем с братом.

Конечно, выписывался «Квант», и я его почитывал. Папа время от времени что-то рассказывал. Иногда говорил и какие-то педагогические вещи. Например, он говорил: не может быть в математическом курсе 54 теоремы. В любом курсе настоящих, нетривиальных теорем штук 5–6, а остальное — это следствия, более или менее сложные задачи, и их не нужно путать (в этом смысле ему не нравился ни один учебник геометрии, где на каждой странице есть новая теорема).

В общем, глядя на своих одноклассников, а потом на других детей, я понимал, что они сильно обделены: школьная математика и та математика, которая может вызывать восторг, находятся в каких-то разных плоскостях.

Есть учителя, которых больше всего в их работе восхищает собственный предмет. Если они еще и расположены к ученикам, то, наверное, это лучшие на свете преподаватели. Но для меня доминанта была не в предмете, а в том, что есть несчастные дети, которых мучают математикой, когда можно не мучиться, а радоваться жизни, в том числе и по поводу этой «проклятой» математики. Я считал, что дети с математическими способностями и без меня найдут нужных учителей, поступят, куда хотят, а вот тем, кто мучается от теоремы Пифагора, я могу чем-то помочь.

Это, мне кажется, очень важная тема. Она касается не только школы. Как получается, что то, что было для первооткрывателя или автора чем-то потрясающим, составляло порой смысл его жизни, рождалось в озарении, при массовой передаче следующему поколению становится тяжелым и серым? Это какое-то особое свойство взрослого, падшего мира — делать из всего инструмент насилия и скуки. Это касается любого образования, не исключая философское и богословское.

Печальная доля — так сложно,

Так трудно и празднично жить,

И стать достояньем доцента,

И критиков новых плодить…

Это Блок говорил о поэтах. Но это касается не только поэтов. И научная мысль, становясь «достояньем доцента», тускнеет и чахнет.

Знаменитые слова Христа «будьте как дети» можно понимать по-разному. Можно в них видеть и образ того, как человек призван относиться к познанию мира. Одно из естественных свойств ребенка — это удивление. И очень часто во время взросления человека происходит как бы потеря им «познавательной невинности». Человек перестает удивляться. И школа, к несчастью, почти всегда этому способствует. Вопрос стоит очень остро: как при передаче «взрослых» знаний о мире сохранить детское удивление от мира? Такое, как у Мандельштама:

Мы удивляемся лавчонке мясника,

Под сеткой синих мух уснувшему дитяти,

Ягненку на дворе, монаху на осляти,

Солдатам герцога, юродивым слегка

От винопития, чумы и чеснока, —

И свежей, как заря, удивлены утрате.

Когда мне стало ясно, что быть учителем — это мое призвание? Да никогда! Все время задавал себе вопрос, на своем ли я месте. Десять лет проработал в одной школе, три в лицее, потом год вовсе не преподавал, работал в издательстве, потом снова вернулся в школу…

— А почему вернулись в школу? Заскучали без учеников?

— Заскучать не успел. Да я и не вернулся, а пришел в совершенно другую школу. Через Германа Григорьевича Левитаса мне позвонили, сказали, что открывается новая школа-интернат для одаренных детей «Интеллектуал», и предложили возглавить там кафедру математики. Поначалу я с большим сомнением отнесся к этому предложению.

Я до сих пор считаю, что недостаточно хорошо знаю математику, чтобы работать с математически одаренными детьми. Это тоже папино воспитание. Он говорил: «Чтобы хорошо преподавать какой-то курс, нужно знать в десять раз больше». Я понимал, что на уровне обычных школьников знаю в 10 раз больше, а на уровне математических детей — уже нет. Следовательно, не гожусь им в учителя.

В то же время меня работа с одаренными детьми интересовала психологически (бабушкины гены). Мне казалось, что я могу им как-то помочь в человеческом плане. Решил съездить в школу и познакомиться с директором.

Как только я увидел директора, Евгения Владимировича Маркелова, все мои сомнения отпали. Это был человек необычайного обаяния, и вокруг него собрались такие же обаятельные люди. Еще поразило, что сплошные мужчины: химик — мужчина, биолог — мужчина, физик — мужчина, историк — мужчина. Ничего себе компания! В общем, я понял, что не могу отказаться, хочу попробовать здесь поработать, просто потому, что люди все страшно интересные. Евгений Владимирович умер три года назад. Чем больше проходит времени, тем больше я понимаю, как он много для меня значит.

— Трудно было поначалу? Пришлось повышать знание математики?

— Конечно, одаренные дети подстегивают к самообразованию, у них не забалуешь. Но вообще все оказалось не так страшно, я понял, что все-таки что-то умею. Параллельно я преподавал в МГУ на факультете педагогического образования. Попал я туда случайно, опять же через папу. Основатель и декан факультета — Николай Христович Розов — знаком с папой еще со студенческих лет. Как-то я пришел к родителям, и он был в это время у них в гостях, разговорились, и Николай Христович предложил мне преподавать у него педагогику.

Это факультет дополнительного образования, там вместе занимаются студенты с разных факультетов МГУ, слушают лекции по психологии и педагогике. Я рассказывал студентам о взаимодействии учителя и ученика, выстраивании этого взаимодействия, в котором есть элементы и актерского мастерства, и режиссуры. Некоторые мои студенты теперь работают у нас в школе. Видимо, что-то у меня получалось.

Одаренные дети пропускают период познания себя и других

— В чем главная проблема одаренных детей? Психологи говорят, что это не меньшая группа риска, чем дети с задержками развития.

— Это чистая правда, и я знал об этом еще до прихода в «Интеллектуал» без всякой психологической науки. Мой старший брат был типичным одаренным ребенком. Правда, подозреваю, что если он прочитает это интервью, то скажет: «Что ты, дурак, понимаешь?», — и будет по-своему прав. Но любой человек, который сталкивался с одаренными детьми, знает, что это группа риска. А я сталкивался часто — имею в виду детей многочисленных друзей моих родителей, в научной среде это не редкость.

Главная проблема в том, что интеллект развивается стремительно, ребенок на равных говорит о серьезных вещах со взрослыми, им с ним интересно, но личностный рост не поспевает за интеллектом. Я не говорю о случаях, когда есть явные медицинские проблемы — в таких случаях я не знаю, что делать, — но часто речь идет о проблемах личностного роста, эмоционального развития, и тогда педагогика может многое исправить.

У обычного ребенка, как правило, годам к 12 главным интересом становится не получение новых знаний, а общение, а через общение — самопознание. Даже то, что взрослым часто кажется совершенной глупостью — бесконечные ссоры девочек друг с другом, потом примирения, выяснения, кто кого обидел, и кто кому что сказал и почему, — это способ научиться жить среди других людей. А одаренные дети этот период познания себя и других пропускают, им до этого дела нет, им интересны серьезные взрослые вещи.

В результате к 18 годам они эмоционально и социально являются еще детьми. Им очень трудно общаться и со сверстниками, и с преподавателями, и вообще с кем-либо. Кроме того, одаренные дети страшно не любят рутинную работу, а в любой профессиональной деятельности ее много. И вот они вырастают и понимают две вещи: во-первых, что в науке приходится делать много такого, что просто «надо», а им это отвратительно, во-вторых, что они сами какие-то «ненормальные» — с ними всем трудно и, прежде всего, им самим. От этого бывает тяжелейший кризис.

Чтобы снизить риск в будущем, для таких детей нужна правильная среда. При сильной интеллектуальной нагрузке нужна и большая физическая нагрузка (которая является как раз «разгрузкой»), нужны походы, спектакли, киносъемки, вечера поэзии. Главное, чтобы они говорили друг с другом не только о формулах и теоремах.

Нередко приходит к нам в школу ребенок, письменно все, что полагается, делает, но слова из него вытянуть невозможно ни на уроке, ни в коридоре. У него не было друзей в старой школе, его дразнили ботаником, унижали, и он весь зажат до судорог.

Проходит год-другой, и у человека даже походка меняется, он теперь может сам подойти к учителю и задать вопрос. Первое время если и спросит о чем то, то глядя куда-то в сторону, в угол, начиная с неопределенного мычания: «Э-э-э, мэ-э-э, а можно мне вот это?..». А вот теперь он подходит к тебе и говорит: «Дмитрий Эммануилович, здравствуйте, у меня к вам такой вопрос…», и смотрит при этом тебе в глаза, да еще и улыбается. И ты понимаешь, что это победа: человек, наконец, разжался. Поразительные бывают перемены, но для этого нужна очень мягкая среда, сочетание абсолютного личного приятия с достаточно высокими рабочими требованиями.

Математика близка музыке и поэзии

— Часто гуманитарии ничего не смыслят в математике. С другой стороны, некоторые говорят, что математика не менее красива, чем музыка. Что вас больше всего привлекает в математике?

— Я согласен, что математика очень близка музыке и поэзии. Мандельштам говорил: «Слово — это пучок торчащих в разную сторону смыслов». Теорема — такой же пучок, она тоже связана с разными вещами, имеет продолжения в разные области. Так же устроена музыка. С одной стороны, это линейная последовательность звуков, с другой, за счет повторяемости, параллелизмов мы понимаем, что это еще и вертикальная структура. В общем, это все-такие кристаллические конструкции.

Правда, с музыкой у меня отношения только как у слушателя.

— И что вы как слушатель предпочитаете?

— Баха, Шуберта — это самые любимые. Ну и много чего еще: Двадцатый концерт Моцарта, Шестую симфонию Прокофьева, «Stabat Mater» Перголези…

— А кто ваши любимые поэты?

— Прежде всего, Пушкин и Мандельштам, затем Баратынский, Тютчев, Ходасевич, Тарковский. К Ахматовой отношусь с большим почтением, многое у нее люблю, но все же в этот список она не входит.

— Если видно, что ученик чистый гуманитарий, надо ли прививать ему любовь к математике или правильнее сказать, как сказали Пушкину в лицее: у вас в математике все равно нулю, садитесь и пишите стихи?

— Как вы помните, когда Пушкин стал редактором «Современника», он печатал там научно-популярные статьи и даже пытался понять какие-то сложные математические вещи. И Мандельштам заинтересовался биологией после сорока, у него есть очень яркое эссе про Дарвина, удивительное стихотворение про Ламарка.

Безусловно, если у ребенка есть какие-то выдающиеся способности к поэзии, музыке, языкам, а в математике он пока ноль, надо его оставить в покое. Но это не значит, что у него никогда не возникнет интереса к математике. Нелепо думать, что образование заканчивается в 18 лет. Оно никогда не заканчивается.

К вере меня привели книги митрополита Антония

— По некоторым вашим репликам я понял, что вы человек православный. При этом росли вы, как и большинство советских людей, в атеистической семье. Про вашего дядю, Симона Эльевича, даже говорят «атеист с душой христианина». Как вы пришли к вере?

— А сам Симон Эльевич говорит: «Бога нет, а святые, конечно, есть».

На самом деле в семье у нас не так все просто. Мой дед, Эли Гершевич Шноль, крестился во взрослом возрасте, был баптистом и в лагерь попал как раз за свою евангелическую проповедь. В его случае нельзя сказать, что он совсем ни за что пострадал, он был активным проповедником. Посадили его в 1933 году, на «пересменке Ежов-Берия» выпустили совершенно больным, и вскоре он умер.

После лагеря, по воспоминаниям Симона Эльевича, дед писал какой-то религиозно-философский труд мелким четким почерком в больших амбарных тетрадях. Все эти тетради во время войны пропали. Бабушка с четырьмя детьми бежала из Калуги, в которую вот-вот должны были войти немцы, взять с собой эти тетради она не могла. Так что, оптимистические уверения булгаковского дьявола «рукописи не горят» — это, конечно, чушь. Прекрасно горят и пропадают навсегда.

Бабушка Фани Яковлевна после войны приняла православие, была знакома с матерью Александра Меня.

В 8 классе (это 1980 год) я прочитал Евангелие. Мой дядя, Феликс Андреевич Ермаков, мамин брат, физик по профессии, был книгочеем и библиофилом. Я знал, что у него есть дореволюционное издание Евангелия, и, не помню по какой причине, приехал к нему и попросил: «Дай почитать».

В отличие от митрополита Антония, который выбрал самое короткое, я выбрал первое — от Матфея, — и ничего не понял, пока не дошел до Нагорной проповеди. Меня поразили слова о подставленной второй щеке и отданной рубашке, и я решил попробовать: просят у тебя в школе ручку — дай две. Хватило меня, конечно, ненадолго.

Еще до Евангелия было одно сильное, скорее эстетическое впечатление. Мне было лет десять-одиннадцать. После небольшого однодневного похода, мы с мамой, ее друзьями и их детьми вышли в Звенигород и оказались около знаменитого Успенского собора на городке. Там шла служба. А я вообще тогда не знал, что бывают открытые церкви, в которых служат. Зашли внутрь, и меня очень все это впечатлило — полумрак, мерцание свечей, пение.

А дальше было прямо по Пастернаку: «Потом пришла война, разруха, и долго-долго о Тебе ни слуху не было, ни духу». Понятно, что читая про старца Зосиму, я как-то с этим соприкасался, но это было чисто культурное соприкосновение. Но тут моему поколению повезло. Когда я пришел из армии (в 1988 году), начали печатать русских религиозных философов: Соловьева, Бердяева, Шестова, Франка, которого я до сих пор нежно люблю. Это чтение расчищало интеллектуальные завалы, типичные для человека, окруженного советской культурой. Ну, а к вере, помимо внутренних событий, меня привели книги митрополита Антония.

Я крестился в воскресенье 3 октября 1993 года. В качестве покровителя я себе выбрал святителя Димитрия Ростовского (день памяти 4 октября) — с одной стороны, он писатель, с другой, у него была школа для детей при архиерейском доме. На следующий день после крещения началась стрельба из танков по Белому дому. Я в то утро был дежурным учителем, родители звонили в школу, спрашивали, приводить ли детей (в центре Москвы уроки отменили, а наша школа была у станции метро Юго-Западная). Я говорил: «Приводите».

В воздухе пахло гражданской войной. Помню, что в этот день в 10 классе вместо урока математики я читал «Анджело» Пушкина, который заканчивается словами: «И Дук его простил». Много позже выпускники об этом дне и чтении вспоминали.

Беседовал Леонид Виноградов