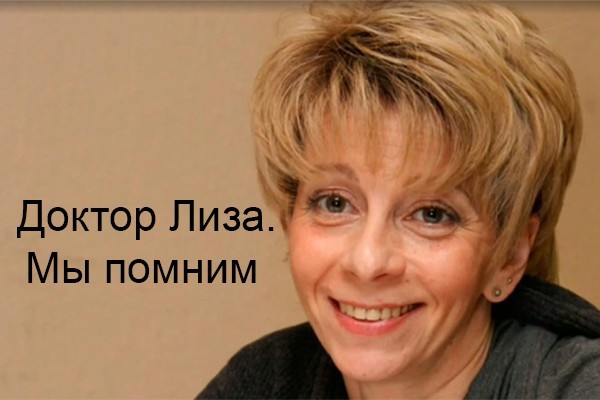

Елена Никульникова, фото: Наташа Казакова

Травля, конечно, сыграла большую роль, но война ее съела. До этого она все время была улыбчивая, лучезарная, а тут приезжаешь – она сидит и смотрит устало, без улыбки, и в глазах читается: все ваши проблемы – ничто, а там война. Она постоянно говорила про эту войну, ставила ее в пример: «Там война, а ты пришла со своими соплями. Там люди гибнут, а ты сидишь и рыдаешь».

Я сломалась, когда Лиза повела меня в палату к ребенку

С Елизаветой Петровной я познакомилась в июле 2007 года. Мне позвонил Павел Шацкий и попросил: «Ты не можешь отвезти одну женщину в больницу, если у тебя есть свободное время?» Я сказала: «Не вопрос», и мы с Елизаветой Петровной и ее тетей поехали в Бурденко. Вышли из машины около больницы, и она попросила: «Ты не могла бы меня подождать, я быстренько? Я прождала их час – гуляла вокруг Бурденко, еще думала: «Господи, зачем я вообще в это ввязалась? Что, мне делать больше нечего было?» Посидела, подождала ее, потом привезла обратно домой на Сретенский бульвар.

Прошло недели две, потом Павел, который просил свозить ее в больницу, говорит: «Помнишь, ты подвозила женщину? Она ищет себе помощника. Не хочешь попробовать поработать с ней?» Я говорю: «Можно попробовать, а чем надо будет заниматься?» – «Умирающими больными». Это, конечно, для меня было что-то новое. До этого я работала в большой корпорации, которая специализировалась на перевозках сжиженного газа, и каждый день там было одно и то же – повторяющаяся однообразная работа…

Автор фото: Казакова Наталья

И вот я приехала к ней домой, она мне открыла и, прищурившись, говорит: «А, ты моя секретарша?» Я сказала: «Вообще-то не секретарша, а ваш личный помощник». Она ответила: «Ладно, с тобой я сработаюсь». И сразу сказала: «Двадцать пятого июля будет сбор помощи для одной семьи. Если ты хочешь посмотреть, чем мы с тобой будем заниматься, приходи в «Кофе Хауз» и увидишь».

Я пришла в «Кофе Хауз» на Варварке, посмотрела, там сидел парень, которому собирали помощь. Он служил в Чечне, попал в плен, его там пытали, в результате чего у него образовалась раковая опухоль. Как он выжил – это для всех было загадкой, мы его потом называли стойким оловянным солдатиком – у него была четвертая стадия рака, и он с метастазами прожил еще три или четыре года после всего случившегося.

Для меня это было потрясением: сидит молодой, на вид совершенно здоровый парень, сидит девушка с грудным ребенком на руках – его жена, приходит куча людей, несут какие-то вещи, эти вещи куда-то тащат, кто-то где-то с кем-то ссорится… С этими впечатлениями я и ушла.

Я решила взять на своей основной работе отпуск за свой счет – поработать с Елизаветой Петровной две-три недели, и если у меня не получится, или я пойму, что это не мое, уйти. Пришла утром в фонд, села за стол, включила компьютер, тут прибежала Елизавета Петровна в плохом настроении со своей киевской помощницей Натальей Давиденко: та потеряла какой-то документ, и Лиза накричала на нее.

Я была в шоке, подумала: «Господи, к кому я попала?! Это же какая-то тиранша!» И она кричит: «Давиденко, бросай все, езжай домой – кровь из носа, чтобы это было сделано!» И мне с улыбкой ангела: «Здравствуй, ты уже пришла? Сейчас я объясню, как работать». Но, конечно, никто мне ничего не объяснил.

Она собралась и уехала на вызов к больному, часа через 3 возвратилась и видит: я сижу, разговариваю по телефону и рыдаю – женщина мне там что-то рассказывает, а мне ее жалко, я же с такими людьми никогда не общалась, чтобы ты с ним сегодня поговорил, а завтра он умрет.

И Елизавета Петровна мне сказала: «В нашем деле рыдать нельзя: чем ты будешь больше рыдать, тем больше с той стороны будут рыдать, и тогда мы никогда не поймем, кому что нужно».

И одной этой фразой она меня научила сдерживать эмоции.

В последующие две недели она смотрела на меня и поняла, что меня, в общем, ничего не пугает. И в конце этих двух недель я ей сказала: «Я еду на работу увольняться». И она мне: «Ах, увольняться? Поедешь со мной в киевский хоспис», – это было ее любимое детище. И мы поехали. Сначала я сидела у нее в ординаторской, пока она проводила совещания с врачами, а потом она мне говорит: «Пойдем, буду тебе показывать, кого ты будешь видеть во время нашей работы». Для меня этот хоспис тоже был чем-то новым, потому что я до этого в хосписе не была.

Мы пошли на обход. Конечно, для меня это было большое потрясение – не столько сами больные, сколько физиологические подробности их заболеваний – она любила все показывать и объяснять, когда перевязывала. Говорила: «Смотри – у этой женщины самоампутация груди». Что это такое, я на тот момент, конечно, не знала – это опухоль, которая разложилась, и грудь сама по себе отвалилась, вместо груди осталась язва, и все, больше там ничего нет. И этот человек с метастазами в терминальной стадии лежит и умирает.

Она показала одну такую пациентку, потом другую с какой-то разлагающейся опухолью, но я сломалась на том моменте, когда она повела меня в палату к ребенку. Мы с ней зашли, сидит его мама, читает книжку, а ребеночек лежит на аппарате, он в сознании. И у него ножки, как у лягушечки. Мне стало интересно, я такого тоже никогда не видела, говорю: «Это что?» – «Это у него уже кость разрушилась и позвоночник, и больше ничем помочь ему нельзя». (Я помню, у него была мечта – PSP, игровая приставка, они только входили в моду – мы потом поехали в Москву, нашли этот PSP, еще раз поехали в Киев и отвезли ему, он его дождался, поиграл.)

Я все это слушала спокойно, но, конечно, сломалась – мне кажется, любой нормальный человек там сломается. Меня потряс этот умирающий ребенок, который знает, что он завтра или послезавтра уйдет, и Лизино к нему доброе отношение – она безумно любила детей. Она всегда садилась, говорила с ними, могла прилечь вместе на кровать…

В конце Елизавета Петровна говорит: «Ну как тебе?» Я говорю: «Конечно, интересно, но такого, чтобы я испугалась, не было». И я видела, что ей важно, что я более или менее спокойно на все реагирую, не кричу: «Ой, что же делать? Это ужасно! Давайте всех спасать!» – а спасти никого невозможно, потому что все равно все умрут. Это было последнее испытание, и она сказала: «Все, теперь мы точно будем работать вместе». И так мы начали вместе работать и проработали с 2007 года до дня ее гибели.

Бездомные спрашивали: «Мама Лиза будет?»

Естественно, я бывала с Елизаветой Петровной на вокзалах, работала там и одна.

Нам подарили будку, бывшую гримерку от киностудии, фургончик. Мы писали письма в префектуру, чтобы подключить этот фургон к свету. А потом у нас в фонде был такой период, когда мы всем коллективом, как это бывает в момент массового выгорания, начали друг с другом ругаться. Все переругались, я на всех обиделась и сказала: «Я не хочу сидеть в вашем подвале, я пойду в фургон работать там в -30 мороза».

У меня там была веселая жизнь. Наш фургон стоял на Кожевнической, дом 6. Наша задача была – кормить бездомных начиная с 10 часов утра и до 4 вечера. Я должна была каждый день заваривать доширак – с тех пор я этот запах доширака не перевариваю, и когда вижу, что его кто-то ест, смотрю и думаю: Господи, как же они это едят?

Каждый день приходила толпа бездомных, и начиналось с того, что кто-то стучит тебе в фургон: «Эй! Что есть?» Когда я появилась, сначала они проверяли, «щупали» меня, как я буду себя вести с ними – буду их слушаться или нет? Поэтому в один прекрасный момент я открыла этот фургон и сказала: «Так, если вы будете стучать в окна, орать, сморкаться и устраивать здесь помойку, я все закрою и здесь вообще ничего не будет».

У самой, конечно, ноги дрожали, потому что это люди разного контингента – есть тихие интеллигенты, которые остались без жилья, а есть такие, которые всю жизнь сидели. Но они меня приняли, зауважали, и у нас наладился контакт. Кто-то из бездомных помогал мне заваривать дошираки, кто-то раздавал трусы, носки и одежду, а когда кто-нибудь ругался, шумел или бросал мусор, все на него шикали: «Тихо, она такая у нас строгая! Здесь лучше не мусорить».

Елизавета Петровна общалась с бездомными по-свойски, как мы с вами общаемся, и на их же языке, не стесняясь, потому что они не понимают «Товарищи, друзья, будьте любезны, не сморкайтесь, пожалуйста». Она им говорила: «Не харкать, не сморкаться!» – и добавляла еще кое-какие слова.

А они ее очень любили. Подходили, когда ее не было: «Мама Лиза будет? Куда вы ее дели?»

Она для них была как мама. И когда ее не стало, они очень сильно переживали, что больше никто к ним не будет относиться так, как она. Им главное было – не доширак, а это человеческое отношение.

Они знали, что всегда могут прийти к ней и рассказать то, что их гложет и мучает, и она поможет. Она очень хорошо их слушала, была прекрасным психологом. Всегда могла повернуть к себе бездомного так, чтобы он все рассказал о себе, и нас этому учила.

Елизавета Петровна выбирала наиболее правильный способ общения с человеком. Она никогда не разделяла – из нормального круга человек или нет. Она могла посадить бездомного с нами за стол: «Подвинься, сейчас он сюда сядет. Если тебе не нравится, можешь встать и уйти». И она была сама себе собственная, делала свое дело так, как считала нужным, и никто ей не мог советовать – неправильно сказала, неправильно что-то сделала. В таких ситуациях она могла просто послать.

Если она бралась за человека, то доводила его до конца

Зачем ей это было нужно? Могу сказать о себе: если начинаешь заниматься такими вещами, то все, уже не можешь остановиться, это как наркотик. Думаю, Елизавета Петровна всегда погружалась в самые тяжелые области человеческой жизни, потому что она очень любила экстрим. С парашютом спрыгнуть – пожалуйста, что-то еще такое сделать – пожалуйста.

Помню, в самом начале моей работы в офисе раздался звонок: «Психически нездоровый мужчина сидит в квартире и никого не впускает, не ест уже три или четыре дня, не могли бы подъехать?» Полиция ехать отказалась, а Елизавета Петровна сразу: надо ехать! И поехала, с водителем и врачом. Больной стал ей диктовать условия: «Ты с этими двумя мужчинами ко мне не поднимайся, поднимайся одна, я тебе сам открою».

Она поднялась к нему на лифте, не побоялась. Он спустился к ней с верхних этажей и говорит: «Идемте». И она пошла. И сидела с ним в этой квартире. Мы все внизу ждали, волновались: мало ли что у него в голове! Потом она вышла и сказала, что он перенес какой-то большой стресс, немножко запутался. Она с ним тогда поговорила, и он до сих пор жив, здоров, все у него хорошо.

Люди к ней приходили самые разные и с самыми разными проблемами. Придет кто-то и начинает про жену рассказывать, кто-то про мужа, и все кругом несчастные. Она всех сидит слушает, дает какие-то советы. А такое, чтобы прийти и сказать: «Елизавета Петровна, привет! А у тебя как дела?» – бывало очень редко.

Елизавета Петровна могла привести бездомного домой, накормить его, посадить за стол. Отдавала костюмы мужа, хоронила в них втихаря бездомных и паллиативных. Говорила: «У Глеба их много, он даже не заметит». Но он, конечно, это все замечал. Потом говорил: «Елизавета опять что-то утащила». А она ему: «Глеб, ты только не ругайся – так надо было».

Она любила свое дело, считала предназначением, понимала, что, кроме нее, никто не поможет тем, кому никто не помогает. Когда мы начали помогать бездомным, на тот момент, кроме «Врачей без границ», больше никто ими не занимался, потом уже после нас образовалось много организаций.

Насколько мне известно, на сегодняшний день паллиативной помощи на дому неонкологическим и онкологическим больным такой, какая была организована у нас, нет ни у кого: мы брали человека и вели его до конца. Никогда не смотрели на статус семьи, потому что знали, что содержать лежачего больного – это очень тяжело и морально, и материально – это памперсы, пеленки, лекарство, это уход, умение ухаживать, необходимость терпеть…

Работая с Елизаветой Петровной, я видела даже домашнее насилие, когда обессиленные родственники избивали лежачего больного, потому что он их раздражал. Мы приезжали, объясняли, что так делать нельзя, надо быть снисходительными, и это помогало – доброе слово, поддержка. Когда больной уже уходил, они к нам приходили и говорили: «Спасибо большое за то, что вы появились в нашей жизни, хоть мы и противились».

Кстати, самое интересное, что больной часто находил нас сам – видел какой-то репортаж и втихую, пока родственники пьют чай на кухне, звонил и говорил: «Алло, здравствуйте. Можете мне помочь?» Елизавета Петровна выезжала, смотрела больного, консультировала, вела его до самого-самого конца и провожала его, когда этот человек уходил. Она никогда не могла бросить того, кому она помогает. Если она бралась за человека, то доводила его до конца.

Мне уже предложили поехать в Сирию, и я еду

Тема с детьми в Донецкой области возникла спонтанно: когда начались военные действия, Елизавета Петровна как раз была в Совете ЕСПЧ, и их отправили туда в командировку. Она приехала и поняла, что там нужна ее помощь. Она так и сказала: «Я туда еще вернусь, потому что там люди, которые нуждаются в помощи, и много раненых». Она там ездила по больницам, и она кому-то из врачей обещала что-то привезти из медпрепаратов. Сделала в Москве сбор, привезла гуманитарную помощь, а потом еще кто-то к ней подошел, еще кому-то что-то было надо – и так и пошло. Я с ней ни разу не ездила.

Елизавета Петровна всегда говорила так: «У кого есть дети, тому там делать нечего, вы нужны здесь». Она прекрасно понимала, насколько это опасно, и знала, что с ней может что-то произойти, мы это обсуждали. Она говорила: «Я уезжаю, если вдруг пропаду там, езжайте ко мне домой, там лежит записка и в ней все инструкции, что нужно делать».

В конце 2015 года я ушла в декрет, и перед 2016-м приехала всех поздравить с Новым годом. Накрыли на стол, сели и стали говорить про войну в Сирии и про то, что про нее рассказывают по телевизору, – я как молодая мама постоянно смотрела и слушала. Поговорили о раненых, о наших больных и бездомных, о пятничном столе, а потом я Елизавете Петровне сказала: «На Донбассе вроде уже как-то начинают примиряться, и боевых действий нет. Я думаю, что следующая у вас будет Сирия».

Не знаю, почему я так сказала, даже не подумала, а она встала и ответила: «Да, мне уже предложили поехать в Сирию. Мне это очень интересно, и я туда еду». Все просто остолбенели и не знали, что сказать. И действительно – следующая была Сирия…

Летом 2016-го я забегала ненадолго в подвал – надо было решить вопрос с одной подопечной из категории малоимущих – она приходила по пятницам, сидела за столом. Я прибежала к ней и заодно показала Елизавете Петровне анализы своей сестры по онкомаркерам, она даже не знала, что я приду. Она спросила: «Ты чего прибежала?» Я говорю: «Посмотрите мне, пожалуйста, анализы, и давайте решим, что делать с нашей малоимущей». Она говорит: «О Господи, тебе скучно в декрете, что ли, сидеть?» Потом спросила: «Когда ты выйдешь? Я тебя жду». И я ответила: «Наверное, скоро», – и уехала.

Елизавета Петровна очень изменилась, когда стала ездить на войну, – стала раздраженной, и было видно, что она устала. И, на мой взгляд, она стала какой-то циничной, потому что ощущала, что это несопоставимо страшнее, чем работа с паллиативными больными или бездомными.

Травля, конечно, сыграла большую роль, но война ее съела. А ездила она туда потому, что никто, кроме нее, оттуда детей не вывозил.