Как-то я попал на прием к Владыке, когда из кабинета вышел веселый игумен одного рязанского монастыря. Там на Святки не стало ни еды, ни денег. Край. Потрясенный игумен живописует монастырскую нужду и голод, а Владыка улыбается и слушает. Рассказал. Помолчали. Потом его Преосвященство берет из детского рождественского подарка леденцового петушка.

Как-то я попал на прием к Владыке, когда из кабинета вышел веселый игумен одного рязанского монастыря. Там на Святки не стало ни еды, ни денег. Край. Потрясенный игумен живописует монастырскую нужду и голод, а Владыка улыбается и слушает. Рассказал. Помолчали. Потом его Преосвященство берет из детского рождественского подарка леденцового петушка.

Покрутил в руке, свистнул в сладкий свисток и говорит игумену:

— Вот, возьми в утешение братии.

Отец сидит с петушком и думает, как же ехать обратно. А Владыка добавляет:

— Постой, вот тебе еще! – и дает два детских подарка с конфетами, мандаринами и печеньем.

Тогда мне это показалось веселой шуткой в безвыходном положении. А потом я понял, что это был урок и для меня. Урок из необычного арсенала.

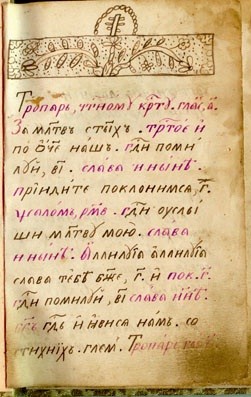

Раньше, при коммунистах, Церковь пребывала в молчании и тайне. Церковный мир был совсем другой. Говорили мало, а больше молились. Читать было нечего, говорить не с кем. Книги ходили по рукам. Давали только надежным людям.

Евангелие — это была великая редкость. Разве что умрет, кто из Церкви, и тогда, может, и дадут какую-нибудь его книгу или икону в подарок. Переписывали много. Я сам себе переписал утреннее и вечернее правило. Священник был цветик редкий. Быть знакомым с иереем считалось большим счастьем. А уж Владыка весь был в окутан тайной, как Моисей на Синае.

Евангелие — это была великая редкость. Разве что умрет, кто из Церкви, и тогда, может, и дадут какую-нибудь его книгу или икону в подарок. Переписывали много. Я сам себе переписал утреннее и вечернее правило. Священник был цветик редкий. Быть знакомым с иереем считалось большим счастьем. А уж Владыка весь был в окутан тайной, как Моисей на Синае.

Вот вижу, как двадцать лет тому назад наполняется его приемная народом. Старухами, приехавшими с другого конца света в каких-то диковинных зипунах, поневах, в нескольких платках. С сумками, связанными платками, сетками, с документами, завернутыми в тряпицы. Сядут, а снег тает у них на одеждах.

Входят батюшки. На черных подрясниках — диво-пояса. На них у кого золотом шитая пшеница, свитая в колосья, у кого виноград с изумрудными листьями, у кого розы или иные необыкновенные цветы. Пояса широкие – прямо под грудь. Соберутся в тесных сенях плечо к плечу. Стоят по осевшим стенам, жмутся на глубоком диване. Полчаса ждут, час ждут, два ждут.

Вздыхают батюшки, и поют двери. Кот спит. Часы бьют. «Директор» — завхоз при епархии — носит через сени из подвала пачки свечей, кагор и квитанции. На стене — картины. На одной — неведомый монастырь, на другой – угол розовой церкви, на третьей – березовая аллея и портрет Патриарха. Все написаны местными мастерами. Старухи напряженно смотрят на картины – не просто так же они висят у Владыки! Тускло светит лампа.

Вызвали.

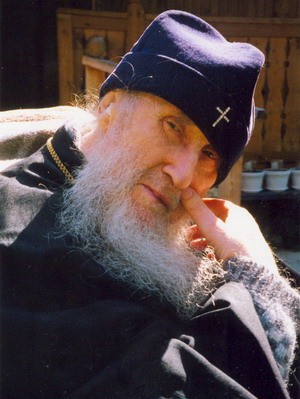

Комната — невообразимо тесная — наполнена светом. Высокие занавески с шитыми узорами принимают в себя яркое солнце, а в комнату льют ровный белый свет. По окнам — клетки с канарейками. Канарейки прыгают в клетках и смотрят на меня. В белой комнате, в светлом подряснике и в серебряной бороде Владыка.

И вдруг заговорил. Странно так – громким шепотом и необыкновенно ласково. Говорит — слова как из сердца вынимает. Собрался и я сказать — вдруг как грянут канарейки! С переливами и щелканьем. Громко и весело. Долго пели, так что устал слушать. Пропели. Ласково и внимательно глядит Владыка.

Вот так же.

Пока пели, пока смотрел на иконы и Владыку, все слова растаяли в голове. Даже как-то стыдно стало, что пустое принес к такому человеку. Есть у некоторых людей удивительная харизма – при них как-то неудобно быть наглым. При них и самые отвязные ребята придерживают языки. И уж если такой человек что скажет, значит, в самом деле совсем уж нехорошо дело. Вот и Владыка владел таким даром.

Я все удивлялся, почему вот при Владыке я сдерживаюсь или даже и вовсе в голове делается ясный день, а при Царе Небесном, Который вот совсем рядом, и Дух Которого, по словам праотец, может быть в ноздрех наших, творю невесть что? Удивительная и загадочная тупость души. Вот как иудеи в Гефсимании: сначала поклонились Христу, а потом связали Его и начали бить.

У Владыки есть Сад. Если смотреть по-простому – это просто огороженная клумба. Пять шагов туда и сюда. Внутри отгородки Владыкина дорожка, по которой он ходит вокруг цветов. Утром на рассвете он недолго гуляет в Саду. За садом специально смотрит садовница. Это его великое утешение.

Для утешения гостей у него есть необычный чайник. Если налить в него горячую воду, то золотые ангелы, расположенные над крышкой, начинают вертеться и звенеть колокольчиками.

А на службе величайшее утешение — выход Владыки с дикирием и трикирием, когда он голос сердца говорит:

— Мир вам!

И удивленный разум вдруг застывает на несколько мгновений от радостного всплеска сердца. И всем, кто ходит на Владычную службу, знакома радость его проникновенного возгласа.

Все изменилось за последние 15 лет. Открылись монастыри, школы, церковные киоски. Хлопотно стало в епархиях.

Заседают комиссии, круглые столы, конференции, развился православный туризм, детям помогают встать на ноги секции и лагеря, налаживаются разнообразные взаимодействия, проводятся Крестные ходы по полям и дорогам. Как молодой лес на вырубке, поднимается Церковь. Вечная Церковь в новых лицах. Новая культура общения созидается на глазах.

Все изменилось. Даже ладан. Раньше в храмах был Пименовский ладан. Он выпускался большими плитками и кусками. Нынешний разноцветный парфюмерный ладан кажется очень резким против того, памятного.

Кажется, что и сами молитвы теперь читаются по-другому. По-другому расставляются в них акценты во время чтения. В целом, дело конечно не в ладане или стиле, а в том, что все эти утерянные вещи были осколками другой, старой культуры церковной жизни. Вот слушаешь дореволюционные записи церковных хоров и не можешь удержаться от возгласа – это другой народ, другие люди. Другая эстетика.

Мне вначале казалось, что Владыка Симон просто имеет свой особенный стиль жизни. Очень специфичный и интересный. Но потом оказалось, что его стиль – это осколок старой русской, почти утерянной, жизни. Можно было много читать о том времени, а вот рядом с ним можно было получить мастер-класс древнего церковного аристократизма. Можно было услышать, как молились ТОГДА. Узнать, от чего радовалась и плакала Церковь сто лет назад. А может быть и две тысячи лет назад.

Владыка как-то сказал, что его музыкальный голос — это от Господа Бога, от земли русской и от родителей. А я добавлю: он весь – от Церкви. Потому что Церковь и состоит из Бога, Родины и семьи. Помню, как после гонений восстанавливалась иконопись. Кто-то изобретал формулу левкаса, кто-то первый догадался варить олифу и толочь в краски полудрагоценные минералы. Ведь все было утеряно. Да и сейчас очень часто формы церковной жизни пишутся с чистого листа. И тем более драгоценным кажется личность старого Владыки, смогшего донести нам лично сокровища, накапливаемые Церковью веками.

Аристократизм вообще присущ православию. Я не говорю про творения Отцов и необыкновенной красоты богословие. Это можно увидеть и просто так. Вот городские, сельские ребята и девчонки приходят в монастырь и через несколько лет как-то незаметно не только становятся красивей, но и, главное, приобретают душевное благородство. Византийский этикет и великолепие через века пускают корни на русской земле. Империя умерла на Босфоре. Империя странным образом возрождается на русских равнинах.

Но у Митрополита было нечто большее, чем церковный аристократизм. Его сердечность, внимательность, соединенная с прекрасной памятью лично о тебе, давали новый сплав, очень редко встречаемый в жизни. Возможно, это и есть святость. Конечно, есть в Москве специалисты по святости. Они там заседают, в специальной Комиссии по канонизации. Я даже знаком с одним из них – очень авторитетным профессором. Слышал от него, как она работает, и потому не рискую поднимать свой голос о посмертном признании кого бы то ни было. Но я задаю себе вопрос: если Владыка Симон не войдет в Царство Небесное, то кто же туда войдет вообще? Если уже и он не достоин, что же сказать о мне и тебе? Если уже и он не достоин, то зачем мы вообще тут собрались – достояние Ада? И наши утренние правила, милостыня и пост — только скромная заявка: переползти из одного огненного геенского болота в другое. Вот скажут мне: «Он не вошел в Царство Небесное», и я умру от отчаяния, у меня опустятся руки, вся моя жизнь обессмысливается.

Я снова вижу его кабинет, наполненный сильным ровным белым светом, его яркую белую бороду, полупрозрачные руки, пахнущие ладаном. Вот мы с Соней сидим у него в кабинете, и вдруг она говорит:

— А можно нам и после Пасхи перед обедом петь вместо «Отче наш» «Христос Воскресе»?

Тогда они мне оба были видны одновременно, и мне пришло на ум сравнение его рук с такими же руками детей. Его смех, взгляд показался таким же приятным, как у чада, благодушествующего на твоих руках. Младенцы ЕЩЕ помнят Рай, Владыка, я думаю, УЖЕ слышал голоса его жителей.

Я запомнил его радостным. Были и другие моменты нашего общения, но перед взором встает Владыка с улыбкой и с подарком в руках. Он НИКОГДА не отпускал меня без подарков. И было видно, что одаривать ему радостно.

Тихая радость струилась от него и в проповеди:

«Без радости жизнь была бы тусклой, скучной и тяжелой. Признано, что радость – это украшение жизни человека. Нередко она бывает подобна солнечному лучу, который неожиданно прорезывает облачное небо и, падая на землю, приносит с собой оживление. Среди всех неизбежных в земной жизни скорбей и испытаний наше сердце ищет таких радостей, которые были вечны, как вечен и бессмертен наш дух. А эти вечные радости – в Боге«.

Проповедь у него яркая и короткая (для утешения уставших). Интересно пространство его речи. В исламе есть руководство для благочестивого верующего, поясняющее, что есть вещи определенно праведные и ясные, есть вещи вроде бы правильные и не вполне ясные, есть не вполне грешные и также не ясные и, наконец, определенно грешные. Так, ходящий в области сомнений, как ходящий по болоту, всегда может неожиданно провалиться в пучину греха. Так вот, Владыка ходил от края сомнительного на километр. Начало его системы координат было основано где-то рядом с Райскими вратами.

И как положено, праведника отправили на покой, как и подобает праведнику: в моем понимании обидно и черство. Хотя если бы было по-другому, то именно это было бы подозрительно.

Этот леденцовый петушок всегда приходит мне на память, когда кажется что вокруг все плохо. Когда кажется, что я недостоин Христовой любви.

Читайте также:

Ты думаешь, это будет по-другому