Тюремный священник Константин Кобелев привел своих прихожан на судебное заседание, чтобы не допустить «явного беззакония». Максима Хохлова, духовное чадо священника, обвиняют в краже. Священник не может раскрыть тайну исповеди, но знает, что обвиняемый невиновен. По просьбе «Правмира» отец Константин рассказал подробности этой истории, а также о том, может ли Церковь изменить отношение к преступникам и подозреваемым.

Надеюсь, мы добьемся оправдания Максима Хохлова

– Скажите, пожалуйста, что вас побудило опубликовать обращение в защиту Максима Хохлова?

– Я давно знал Максима, еще в то время, когда он находился в Мордовии, знал его судьбу. Мы опубликовали о нем материал на нашем сайте. Я знаю священника, который там, в Мордовии, помощник начальника по организации работы с верующими заключенными.

Конечно, мне было удивительно, что он опять арестован, попал в Бутырскую тюрьму. Я его неоднократно посещал, беседовал, исповедовал, венчал его с супругой, поэтому я многое знаю. Конечно, видно, что человека пытаются осудить совершенно незаконно, хочется ему помочь.

– Для священника это все-таки нестандартное выступление. Мы привыкли, что священники, как правило, выступают за государство, а не обличают несовершенства системы.

– Нет, почему же? Я выступаю за интересы государства, потому что я государственный служащий, я сотрудник уголовно-исполнительной системы.

Наша уголовно-исполнительная система очень страдает от этого, потому что, во-первых, переполнение камер у нас большое. Того же самого Максима можно было не сажать в Бутырку после того, как его заподозрили в этом преступлении. Зачем-то было сказано, что у него нет жилья, места работы, якобы, поэтому его поместили в СИЗО.

На самом деле у него было и жилье, и место работы, и он мог бы до суда находиться дома. А у нас в результате таких неправильных действий судей переполнение. У нас людей в следственных изоляторах на 25% больше нормы. Буквально бывает, что по очереди люди спят, или еще что-то.

Много трудностей в нашей системе из-за того, что такое отношение судей – затягивание процессов. Конечно, мы против этого боремся. Нам было бы желательно, если бы этого всего не было, и все нормализовалось бы. Что же такого, что я выступаю против этого?

– Как вам кажется, почему это происходит? Это особенности судей и прокуроров, они нечестно делают свою работу?

– Эти люди – часть общества. В нашем обществе неправильное отношение к преступившим закон и к людям, которые находятся под следствием, находятся в местах лишения свободы, которые вышли оттуда.

Они – часть этой системы. Это то же самое, с чем мы столкнулись в изоляторах, когда раньше сотрудники любого попавшего к ним рассматривали именно как заслуживающего наказание преступника.

Это было еще в царское время при святителе Филарете, митрополите Московском, когда было заседание комитета попечительства о тюрьмах, и святитель сказал, что раз человек арестован, раз он осужден, значит, в нем проку нет. Тогда доктор Гааз возразил: «Ваше преосвященство! Вы изволили забыть о Христе». Потому что бывают люди, несправедливо осужденные – хотя бы взять Иисуса Христа, ведь Он был осужден несправедливо. Тогда владыка как-то ужаснулся, задумался и говорит: «Нет, это Христос забыл меня».

Чем меня это дело привлекает – так это тем, что оно не политическое. Очень часто у нас подобные движения, сборы подписей бывают, когда человек осужден по каким-то политическим мотивам, либо же он выступал против власти, тогда его начинают поддерживать его сторонники.

А здесь как раз это может способствовать изменению общей ситуации в будущем: каждый из нас может оказаться в подобном положении, может, не в связи с пьянством, в связи еще с чем-то, когда его априори могут обвинять.

Я пытаюсь привлечь людей к этому делу, потому что это дело очевидное совершенно, все видно, все понятно, все прозрачно.

– То есть это просто какая-то вопиющая несправедливость?

– Надеюсь, что все-таки справедливость восторжествует и мы сможем добиться того, что человека оправдают. Тогда в обществе будет понятие того, что есть несправедливо осужденные. Тогда изменится это огульное, повальное отношение, что все, кого судят, виноваты. Среди тех сотрудников, о которых я говорил, мы заметили, есть люди, которые признают судебные ошибки, и это изменило обстановку в той же Бутырской тюрьме.

И если это дойдет до многих людей, они не будут так спешить обвинить человека лишь за то, что он судим или его в чем-то обвиняют. Все-таки отношение будет другим, мне кажется. Поэтому меня привлекает это уголовное дело.

– Почему именно в данном конкретном случае, если тезисно, вы уверены, что Максим не делал того, в чем его обвиняют?

– Понимаете, я его исповедовал. Я не могу это приложить к делу. Это тайна исповеди, я не могу ничего сказать.

– А за пределами тайны исповеди?

– Какие могут быть пределы у меня, если я священник? Я не могу себя разрезать пополам. Поэтому я не могу выдвигать это как какой-то аргумент.

– А какие-то есть аргументы более объективные, которые можно приобщить к делу?

– Это уже дело адвокатов, тех людей, которые судят, они знают все подробности. Они могут лучше рассказать, чем я. Мое дело – мое убеждение, которое есть.

А так, например, стоит тот телефон 5 тысяч рублей или нет? И он действительно сломался, потому что его Максим бросил, или нет? Или он до этого был уже сломан? И можно ли его оценить в эту сумму? Например, меня это смущает.

Потерпевший не желает наказывать Максима, нет у него такого. Он прощает его. Ущерба никакого нет.

Я считаю, что Максим пожалел этого человека, боялся, что имущество пропадет, взял, чтобы вернуть хозяину, когда тот придет в норму.

Зачем ему было воровать телефон, который к тому же не работает, если у самого есть в кармане работающий телефон, по которому даже этот самый потерпевший звонил?

Если человека обвиняют, считается, что он виноват

– Что может сделать священник для заключенного в современной пенитенциарной системе?

– В 2000-х годах сотрудники говорили: «Ладно, батюшка, вы просите за него, мы что-то сделаем, поможем, пойдем навстречу, но только из уважения к вам. Вы бы почитали уголовное дело, какой он бандит, какой он плохой человек и так далее. Вообще, стоит ли с ним связываться?» Такое мнение было у всех.

Прошли годы, за это время мы пришли к тому, что богослужения в местах заключения проходят часто, два раза в неделю, иногда три раза в неделю. Сотрудники тоже ходят, приводят узников на службу, на них это влияет, их это тоже меняет.

Примерно через 5-6 лет такого постоянного служения вдруг стали звучать другие голоса. Сами сотрудники стали приводить примеры несправедливого осуждения людей, о ситуациях, когда человека явно надо было обвинить. Допустим, он был рядом с трупом, и никого другого не было, значит, он виноват. И человек не может никак оправдаться. Например, он был пьян, рядом труп – очнулся он в наручниках, потому что лежали двое: один мертвый, второй пьяный. И как он может доказать, что это не он совершил? Или когда у него в руке нож, и тот, кто совершил преступление, ему нож в руку вложил.

Вот такие истории рассказывают сами сотрудники тюрем. Все-таки, может, даже косвенное участие их в службе помогает: они же смотрят, видят, как общение со священником влияет на людей.

– А на суды как-то получается влиять?

– То же самое мы видим сейчас в самой судебной системе, когда судьи, в основном, считают, раз до них человек дошел, раз его прокурор и следователь обвиняют, значит, он виноват. Мы видим ту же самую систему, к сожалению.

Но разница лишь в том, что на уголовно-исполнительную систему мы влияем уже 25 лет. Вот сколько времени идет работа Церкви внутри уголовно-исполнительной системы, хотя мы больше занимались самими подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными. Но, тем не менее, косвенно мы влияли и на сотрудников, они были свидетелями нашей работы.

Что касается непосредственно самой судебной системы, никакого влияния Церкви здесь нет. Нет молебной комнаты в здании суда, не приходит сюда священник, не проводит какую-то работу.

То же самое происходит и в обществе. Даже внутри Церкви – взять обычного священника, не тюремного, и посоветоваться с ним, что делать: такое-то произошло уголовное дело, особенно если спросит потерпевший, он что посоветует? Он скажет: «Добивайтесь, чтобы посадили, наказали», – начнет давать такие советы. Правда ведь?

– А почему так происходит? Священник должен больше призывать к милосердию?

– Он обычный священник, где ему взять этот опыт, чтобы сказать, что нужно проявить милосердие, что лучше простить этого человека, лучше не надо возбуждать дело, лучше с ним по-хорошему поговорить, лучше, чтобы его не сажали, посоветовать действовать по-другому, пойти на мировую? Не будет этого. Даже священники будут советовать: «Давай, добивайся правды, преступники должны сидеть в тюрьме». Что же тогда говорить о судьях, о следователях и о прокурорах?

Поэтому эта система, как она была обвинительной системой советского правосудия еще со времен репрессий, так и сохраняется, и нет никаких путей воздействия на нее.

Мы это видим, как служащие в тюрьме, в колониях и в изоляторах священники, мы принимаем исповеди у людей. Люди прекрасно знают, что батюшка – это не прокурор, батюшка – это не судья, батюшка – это даже не адвокат. Батюшка изменить ничего не может в его судьбе. Никакого смысла ему врать и выгораживать себя нет. Он приходит на исповедь, он кается, рассказывает. Тем более что человек не просто первый раз пришел, он из раза в раз ходит. В моей практике очень много было таких людей, которые очень подробно рассказывали всю свою подноготную.

Из этих разговоров я делаю вывод, что все-таки очень большой процент у нас ошибочных приговоров. Причем формально, может быть, даже где-то бывает и права обвинительная сторона, но она совершенно не хочет принимать аргументы защиты.

Происходит суд, прокурор выступает и говорит: «Прошу приобщить к делу то-то и то-то». Тот: «Да, всё, приобщаем». Тут же выступает адвокат: «Прошу приобщить это в доказательство невиновности». Судья говорит: «Нет, отказать». На основе чего? Я задавал этот вопрос преподавателям нашим в системе, мы же проходили специальное обучение в академии Федеральной службы исполнения наказаний в Рязани. Мы вообще постоянно задавали такие вопросы, они говорят: «Вот такая у нас несовершенная судебная система».

Все это знают, сотрудники научно-исследовательского института ФСИН изучают все эти проявления. Знают об этом, конечно, практические сотрудники в уголовно-исполнительной системе, но, тем не менее, воз и ныне там. Они говорят: «А сделать ничего нельзя. Это надо всю систему менять. Это надо какую-то глобальную реформу проводить, которая даже не намечается».

Какие-то перемены, допустим, введение суда присяжных, ничего не дают. Вы знаете, как голосуют у нас. Ну, проголосовали, ну и что? Никаких изменений в ближайшее время не предвидится. Вот такая удручающая картина.

– Приведите пример абсурдного, несправедливого приговора.

– Вот сегодня я в Бутырской тюрьме, например, исповедовал человека, которого судят за то, что он похитил букет стоимостью 169 рублей, ему за это дают 3,5 года.

В момент, когда шла торговля, его поезд тронулся, и букет как раз оказался у него в руках. Хозяин, продавец, успел только крикнуть: «Деньги где? Деньги, деньги». И поезд их разъединил.

В результате этого человека осудили за то, что он выхватил этот букет и уехал на поезде. Если бы он просто украл за 169 рублей букет, за это не судили бы, а поскольку покупателю приписывается выхватывание букета, значит, это уже грабеж.

Уголовно наказуемое воровство (то есть тайное действие) предполагает ущерб от 5000 рублей, а явное похищение квалифицируется как грабеж и здесь не важно, какова стоимость вещей.

И вот суд над этим человеком уже состоялся. И по 40 тысяч рублей каждый месяц государство тратит на его содержание и собирается держать в заключении 3,5 года. Подумаем, чем это обернется для наших кошельков, для наших налогов? Вот какая у нас система.

– Почему священники уверены, что осужденные говорят им правду?

– Человек говорит, что он виноват и грешник, на исповеди кается. Бывало не раз такое: два года ему дали, а он признается в преступлениях, за которые можно дать 15 лет, но при этом он говорит: «То, в чем меня сейчас обвиняют, я не совершал, но есть нераскрытые преступления, в которых я участвовал, гораздо большие».

Речь идет об искренности человека, если бы он меня бы обманывал, он бы стал себя выгораживать за эту мелочь какую-то? Если на самом деле он при мне кается в таких страшных грехах, даже в убийстве, например.

Я говорю об искренности человека исповедующегося, он готов признать даже то, чего никто не инкриминирует. Когда мы начинаем говорить о том, что много невинно осужденных, нам говорят: «Это вам врут они. Вам неправду они говорят. Они себя выгораживают».

А такие исповеди бывают очень часто. Люди готовы, признают, они анализируют свою жизнь, вспоминают, что у них в жизни было.

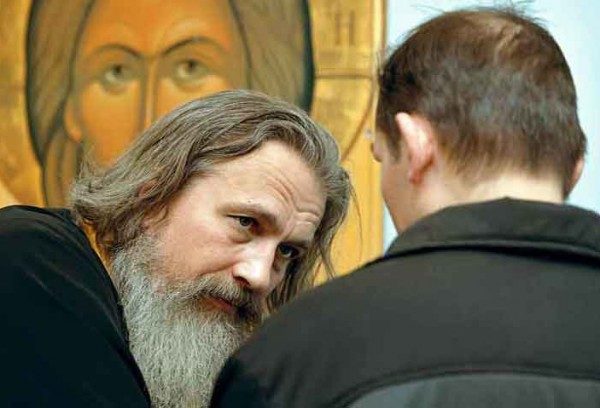

Священник Константин Кобелев исповедует заключенного в Покровском храме Бутырской тюрьмы. Фото: afon-ru.com

– Правильно ли я понимаю, что все-таки у вас в первую очередь такое ощущение складывается не из изучения материалов дела, а из общения с обвиняемыми?

– Ну, конечно. Но в некоторых случаях мы общаемся и с руководством изолятора, просим. Я вообще сотрудник уголовно-исполнительной системы, вы знаете, что я работал помощником начальника, сейчас работаю в центральном аппарате и имею право ознакомиться с делами.

– То есть вы дела тоже смотрите?

– При необходимости. Особо я этим не занимаюсь. Все равно ничего уже не изменю, ну увижу – и дальше что?

Часто мы имеем дело не с преступником, а с жертвой системы

– Что может Церковь сделать для изменения системы?

– Церковь в этой ситуации может молиться. Система людей калечит, доводит до самоубийства порой, издевается над ними, и все что угодно. А задача священника – утешить, успокоить, духовно воспитать. Но мы воспитываем не тех, кто калечит, а тех людей, которые от этого пострадали. Фактически мы имеем дело не с преступниками, а с жертвами – довольно часто, к сожалению.

Конечно, мы учим людей, как им в этой ситуации выжить. Как сохранить свою личность в условиях того, что он несправедливо осужден, как ему жить, как ему молиться дальше, как ему существовать. Мы этим, конечно, занимаемся. Но нам трудно, потому что видеть эту всю вопиющую несправедливость, конечно, очень тяжело.

– Верующие люди могут влиять на ситуацию?

– Восстание, что ли, поднимать? Нет, развалить, разрушить и уничтожить – это неправильный путь.

– Получается, что изменений каких-то нет и не предвидится. Как в этой ситуации не унывать и что-то полезное сделать?

– Нужно двигаться в сторону разработки каких-то реформ.

Здесь главное все-таки – это нравственное состояние общества, потому что сказались 70 лет «вавилонского плена», который прошло наше общество, когда людей отлучали от Церкви, столько лет уничтожали все моральные принципы.

Конечно, то, что Церковь действует и работает, в конечном итоге должно привести к каким-то результатам, я в это верю.

Но важна не только деятельность тюремных священников, которых тысяча человек на всю страну, а важно, чтобы в Церкви в целом те же священники понимали эту проблему – преступник и жертва.

У нас есть неделя молитв, вы знаете, когда мы каждый день совершаем какие-то определенные молитвы. Один день мы молимся об узниках, во второй день мы молимся о системе правосудия, в третий день о жертвах, в четвертый день о семьях, о возвращении в общество, о сотрудниках системы и о нашей миссии. Семь дней.

Когда мы молимся о жертвах преступления, мы не только молимся об их добром здоровье, о возмещении их ущерба, но мы и вспоминаем молитву «Отче наш» и призываем людей прощать: «Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим». Мы не только о теле молимся этих людей пострадавших, но и об их душе.

Конечно, состояние излома бывает такое, что люди, преступившие закон, находящиеся под окормлением тюремных священников, прощают, духовно возрастают, молятся, приходят к Богу, а жертвы только находятся в состоянии озлобления. Получается, что жертвам уделяется меньше внимания, чем преступникам.

Здесь уже задача всей Церкви, потому что жертва обращается к любому из священников, допустим, если приходит в церковь, они же не придут к тюремному именно. И каждый священник должен работать над тем, чтобы настраивать людей на прощение, на примирение.

Это очень важно, потому что то отношение, которое у нас сейчас есть к преступникам, к людям, которые вышли из мест лишения свободы, никуда не годится. На человеке ставится клеймо, его не хотят брать на работу, с ним не хотят знаться.

У нас есть Дом трудолюбия «Ной», где, в том числе, освободившиеся люди всего лишь 30% составляют – какая против них была борьба всего населения – «мы не хотим, чтобы они были здесь».

– Какие реальные основания так относиться к бывшим заключенным?

– Они бывшие. Это уже патологическое, я считаю, отношение. Люди в любом случае уже настроены против: это бандит, это преступник, что им ни объяснять, как им ни говорить, как ни комментировать.

Когда было сопротивление Дому трудолюбия «Ной», приезжал начальник полиции района, рассказывал, объяснял, говорил. Они даже его не хотели слушать, настолько предубеждение сильно. Как-то надо это преодолевать.

Судьи, следователи, прокуроры – тоже часть общества. Вот это неправильное отношение в обществе к преступившим закон, немилосердное, жесткое очень, оно сказывается и тут.

Церковь должна менять это отношение. Надеюсь, тогда мы, может быть, подойдем к изменению судебной системы мирным путем, а не с помощью какой-то революции.