Валентина Твардовская: Строки из стихов отца часто цитируют, не называя автора

Родители не рассказывали о трудностях и невзгодах своей жизни

Помню свое смоленское детство довольно отчетливо лет с четырех. Это примерно 1935 год. Росла я первые годы жизни у бабушки – маминой мамы Ирины Евдокимовны. Первые года два в этой же комнате густонаселенной коммуналки, где жили еще две маминых сестры, ютились и мои родители. Только в 1934 году у них появилось свое жилье. Но оба работали, отец как селькор много ездил по Смоленской области (тогда она называлась Западной), подолгу бывая в командировках. Я оставалась у бабушки, но навещали они меня часто. А летом, когда снимали дачу – крестьянскую избу в деревне, проводили свой отпуск со мной.

В 1936 году отец уехал на учебу в Москву в ИФЛИ, перевелся из Смоленского пединститута. Мама оставалась в Смоленске: он жил в общежитии. Но летом, когда наступали студенческие каникулы, а у мамы отпуск, по-прежнему семья соединялась в смоленской деревне. И я, конечно, очень любила это время, когда все мы оказывались вместе. Хотя родители не были со мной постоянно, они давали мне достаточно тепла и любви. С ними было хорошо и интересно, и я всегда ждала их приезда как праздника.

Я знала, что мама работает в редакции газеты: иногда она брала меня с собой на работу. Но плохо представляла тогда, чем занимался мой отец. В возрасте пять-шесть лет я об этом не задумывалась – мне было достаточно, что он – мой папа.

Своих родителей я считала самыми красивыми и добрыми и очень гордилась ими. Они сильно отличались от окружавших меня людей и в коммуналке, и в деревне. И мне иногда даже жалко становилось моих сверстниц, у которых не было таких красивых папы и мамы. Очень помню это ощущение. У моей подружки отец был милиционер, толстый, с лицом грубым и всегда красным. И я жалела ее: «Какая же она несчастная!» А на самом деле, как теперь вспоминаю, это был очень доброжелательный человек, любивший детей.

При мне родители никогда не рассказывали о трудностях и невзгодах своей жизни. А между тем положение отца в Смоленске было не просто тяжелым, но, как я теперь понимаю, опасным.

«Кулацкий подголосок»

В смоленской писательской организации у Твардовского были не только друзья, но и непримиримые враги. В 1930 году он был исключен оттуда за «отсутствие классовой позиции» и «отрыв от масс».

В 1931 году его семью, которую он покинул, уехав семнадцатилетним с глухого хутора в Смоленск, раскулачили и выслали на Северный Урал. Отец безуспешно хлопотал за нее, доказывая несправедливость высылки. А с этого времени стал числиться сыном кулака. Его уже не только обличали в «кулацких тенденциях», но и обосновывали их социальным происхождением. Я в те годы не подозревала, что была дочкой «кулацкого подголоска», как определялся он в смоленской печати.

Мне сейчас трудно понять, как он мог работать в условиях этой травли. Но работал – упорно и терпеливо над поэмой о деревне в годы коллективизации. В «Стране Муравии» смоленские критики сразу же углядели «кулацкие», «контрреволюционные» тенденции.

Писал отец всегда достаточно независимо от указаний и установок «сверху», стремясь прежде всего к жизненной правде. Он в ту пору верил в коллективизацию, в то, что она избавит от нужды беднейшую в стране смоленскую деревню. Но, хорошо зная эту деревню, видел, что далеко не все в ней приветствуют «великий перелом».

Он показал в поэме тревогу и сомнения крестьянства в годы колхозного строительства, показал внутреннее неприятие обобществления земли и орудий труда крестьянством, в силу органически присущего ему чувства собственности. Да и всё путешествие героя поэмы – Моргунка приводило, по сути, к выводу, что выбора у него, кроме колхоза, не было. Симптоматично всё же, что автор не сделал его колхозником, как многие советовали.

Разумеется, всех своих наблюдений и размышлений отец высказать тогда не мог, ряд их оказался исключен цензурой. И когда, после успеха поэмы, он попытался их восстановить, то лишь поставил книгу под угрозу.

Позже об этом почему-то никто не вспоминал, а ведь он всё-таки опубликовал цензурные купюры при переиздании поэмы в собрании сочинений. «Их не били, не вязали, не пытали пытками.//Их везли, везли возами с женами, пожитками…» Эти и другие запрещенные строки свидетельствуют, что «Страна Муравия» не была восторженным прославлением коллективизации, как до сих пор утверждают некоторые критики. По-видимому, не прочитав поэмы, они просто убеждены, что советский поэт мог только «прославлять» действительность.

Не потому ли в годы перестройки «Страна Муравия» была объявлена «сталинистской» рядом критиков, не подозревавших, по-видимому, что она в свое время числилась «кулацкой» и «контрреволюционной». Но кто бы тогда осмелился задать Сталину такие вопросы, как Моргунок?

Товарищ Сталин, дай ответ,

Чтоб люди зря не спорили,

Конец предвидится ай нет

Всей этой суетории?

И жизнь на слом, и все на слом

Под корень, подчистую,

А что к хорошему идем,

Так я не протестую.

Автор оставлял своему герою надежду, потому что сам тогда надеялся на хорошее. В поэзии.

Лучшая экспертиза

Поэму отец завершил в конце 1935 года.

На обсуждении в Союзе писателей Борис Пастернак назвал «Страну Муравию» выдающимся явлением в современной поэзии, отметив искренность и талант автора. Его поддержали все участники обсуждения. Высокая оценка произведения Твардовского характерна и для множества откликов на него в печати.

Успех «Муравии» многое определил в жизни нашей семьи и родни. Отцу удалось вернуть родителей из ссылки, стать студентом ИФЛИ, получить комнату в Москве. В июне 1937 года у родителей родился сын.

Недруги в Смоленске временно замолкли. Однако развернувшиеся репрессии оживили надежды расправиться с неуправляемым поэтом и спасти «честь мундира» его обличителей.

По традиции лето наша семья проводила в смоленской деревне. Отец, с конца 1936 года живший в Москве, уже был членом Союза писателей СССР, а не Смоленской писательской организации. Но на очередное ее собрание пришел: обличали его друга Адриана Македонова, объявленного «врагом народа». Твардовскому бы отмолчаться, посидеть тихо. Но он бросился на защиту друга, заявив, что не верит в его «контрреволюционную деятельность».

В результате о «вредной политической позиции» поэта был прямо с собрания послан донос в НКВД и в Союз писателей. Так в Смоленском НКВД открылось дело Твардовского, а в Союзе писателей – его персональное дело, разбиравшееся специальной комиссией.

Отец считал, что его спасла «Страна Муравия». Есть данные полагать, что она понравилась вождю: только этим можно объяснить, что, несмотря на ордер на арест Смоленского НКВД, его не тронули. В 1939 году, когда наградили большую группу писателей, молодой поэт, недавний провинциал Твардовский среди нескольких классиков советской литературы получил высшую награду – орден Ленина.

Но следствие по его делу не прекратилось. В 1940 году проводилась экспертиза, целью которой было выяснить, есть ли в поэме кулацкие и контрреволюционные тенденции. Ответ экспертов был логичен: «Твардовский получил орден за поэму, что само по себе является ответом на поставленный следствием вопрос».

Брат: непреходящее горе

В Москву меня перевезли в 1937 году, когда отец получил комнату в коммунальной квартире. Ту, что была у них с мамой в Смоленске, отдали его родителям, чтобы им было где поселиться, вернувшись из ссылки. Мама со мной возвратилась к бабушке в коммуналку. А у ее сестры Веры уже появился сынишка Вова. Населения для одной комнаты явно стало многовато, но пришлось перетерпеть почти год, пока мы с мамой не переехали в Москву. Первый московский адрес нашей семьи – Большой Могильцевский переулок на Арбате.

17 июня 1937 года родился мой брат. Сашенька прожил очень недолго – ему было полтора года, когда он умер от дифтерита. В Смоленске спасти его не смогли – дифтерит был в ту пору, как правило, болезнью смертельной.

Отец считал, что причиной гибели сына стало житейское неустройство семьи. В маленькой девятиметровой комнатке большую часть занимали столы – письменный и обеденный. Для меня ставилась раскладушка, убиравшаяся днем. Сашенька первое время спал в чемодане, потом в коляске. В общем, повернуться было негде.

Отцу было трудно работать в этой комнатке со всеми ее звуками и передвижениями, проходившими за его спиной. После проведенного семьей в смоленской деревне лета брата решили временно оставить у бабушки. В Союзе писателей автору «Муравии» твердо обещали улучшение жилищных условий.

Сашенька, светловолосый, голубоглазый богатырь, был удивительно добрым, веселым, ко всем расположенным. Почти не плакавший, он улыбался и тем, кого видел в первый раз. Отец не мог забыть сыночка, не мог изжить и чувство неясной вины перед ним до своих последних дней, что видно и по его дневникам. Это непреходящее горе, пережитое вместе, очень сплотило родителей.

Дикие лебеди

По приезде в Москву меня отдали в детский сад, куда отводил и откуда забирал отец. Это была его обязанность. На другой год я пошла в школу, находившуюся рядом, и ходила туда уже сама. Отметками моими интересовалась только мама, отец был к ним равнодушен. Но внимательно следил за тем, что я читаю. Одобрял, когда я с метлой или скребком помогала дворнику убирать улицу.

Одним из ярких впечатлений детства были его ежедневные чтения мне вслух – полчаса перед сном. Такой порядок установился с переездом семьи в Москву, хотя я уже читала самостоятельно, и книжки мне родители дарили чаще, чем игрушки. Случалось, вечером отец был занят чем-то важным или интересным, от чего явно не хотел отвлекаться. Но сложившуюся традицию нарушал очень редко. А начав читать мне не совсем охотно, сам быстро увлекался. Никогда не читал мне детских стихов, даже своего друга Маршака, который дарил ему все свои издания. Выбирал, как правило, что-нибудь из русской классики: Пушкина, Тургенева, кое-что из Гоголя и Льва Толстого. Но больше всего, не боясь повторений, читал Пушкина – его сказки или стихи.

По моей просьбе часто повторялся пушкинский «Утопленник». Я неизменно визжала от страха при словах «и в распухнувшее тело раки черные впились», а отца всегда смешила эта моя, хотя и предсказуемая, реакция.

Я никогда не слышала, чтобы кто-то читал стихи так хорошо, как он. Про его собственные стихи я уж не говорю. Он стремился донести смысл, вроде бы не думая об артистизме, а получалось и просто, и выразительно. Особенно трудно было слушать в ином исполнении его любимые стихи.

Вообще-то, стихи у нас в доме звучали постоянно. Мама, штопая носки или крутя мясорубку, часто проговаривала, как бы для себя, стихотворные строфы или отрывки из любимых поэм Пушкина, Лермонтова, Некрасова. А я крутилась рядом, слушала, постепенно многое запоминая. Меня занимало, что одно и то же стихотворение родители читали каждый по-своему.

Телевизора тогда не было, приемник появился перед самой войной, и его потребовалось сдать, когда войну объявили. Имелся патефон, и вечером порой заводили пластинки. Их было много, с записями преимущественно симфонической и оперной музыки. Отец охотно слушал Лемешева и Козловского, у мамы любимой певицей была Надежда Обухова. Сергей Яковлевич Лемешев стал нашим соседом в новом доме на улице Горького, где отец в конце 1940 года получил квартиру. А мама познакомилась с Надеждой Андреевной Обуховой уже после войны, в Крыму.

Но для меня патефон был менее интересен, чем общение с отцом во время его чтения вслух. Удивительно, как он при своей занятости и уже тогдашней востребованности неукоснительно находил эти полчаса вечернего времени, чтобы почитать дочке.

Он тогда учился в ИФЛИ, где должен был сдавать экзамены не только по текущим предметам, но и тем, которые не изучал в Смоленском педвузе. Таково было условие его перевода в московский вуз. При этом много работал: писал свои стихи и переводил «Гайдамаков» Тараса Шевченко с украинского.

Многие искали общения с ним. У него появились друзья в Москве: Самуил Маршак, критик Анатолий Тарасенков, философы и искусствоведы Валентин Асмус и Михаил Лифшиц. Как правило, друзья отца были старше, а в ту пору и образованнее. Дружеские связи его были прочными и долговременными. Со своим земляком Михаилом Исаковским, например, он сблизился еще в начале 30-х годов.

Достоевский писал, что самые главные воспоминания детства остаются от общения в семье, от этой близости, с которой ты воспринимаешь ту или иную книгу вместе с родными. Когда отец читал мне Андерсена, мою любимую сказку про диких лебедей, я видела, что он переживает ее содержание так же, как я. Здесь между нами протягивались особые нити близости и понимания. И многое осталось в душе и памяти от смоленского и московского детства. Но детство было прервано, как вы понимаете, войной, надолго разлучившей нашу семью, как и миллионы других семей.

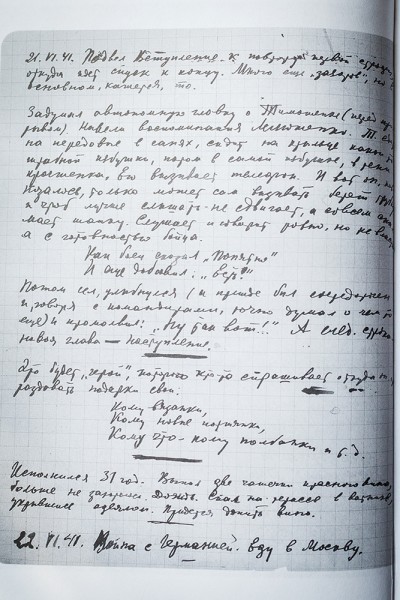

Юго-Западный фронт

До Великой Отечественной войны отец уже уходил на фронт. Участвовал в военных походах в Западную Украину и Западную Белоруссию, был фронтовым корреспондентом газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины» в войну с Финляндией. О «той войне незнаменитой», о погибших на ней он не смог забыть и на новой – «большой, жестокой». О парнишке, вмерзшем в финский лед, написано в разгар Отечественной войны одно из его лучших стихотворений.

Война застала нас на даче под Звенигородом. Двадцать второго июня, услышав о нападении Германии, отец уехал в Москву и двадцать третьего уже получил назначение на Юго-Западный фронт. По-моему, это был самый страшный участок войны тогда. Редакция фронтовой газеты «Красная армия» непрерывно отступала вместе с армией, сдававшей один за другим города. Погиб ряд его друзей, в числе их Аркадий Гайдар и Юрий Крымов.

Я помню газетные заголовки: «Киев есть и будет советским!» И до последнего дня редакция «Красной армии» оставалась в городе. Были большие запасы бумаги, их не хотели оставлять врагу, а уничтожать было жалко – решили максимально использовать. И газету продолжали выпускать, рискуя оказаться в городе, сданном врагу.

Следом за Киевом оставили Харьков. Не скрывая в письмах тяжелейшего положения, о котором он писал домой в письмах с оказией, отец и в те дни говорил о неминуемой победе. На Украине, которую называл «прекрасной и трудной», тогда же завязалась его дружба с рядом украинских писателей, ставших впоследствии авторами его журнала «Новый мир». Думается, хорошо, что он не дожил до событий, происходящих сейчас на Украине, которую любил так, «как будто бы сам на Украйне родился».

В эвакуации

Семьи писателей эвакуировались в Чистополь на Каме Татарской республики. Там мы оказались в отрыве от всяких сведений об отце. По радио и в газетах информация о событиях на фронте шла достаточно общего характера. Она неизбежно пополнялась слухами, вселявшими тревогу и страх за отца.

Твардовский в первые месяцы войны числился пропавшим без вести. Во многих воспоминаниях и письмах, которые ему пришли позднее, видно, что его считали погибшим. Что пережила мама, мне сейчас не трудно представить. Когда наладилась связь, она писала отцу, что ее «уже дважды вычеркивали из списков».

Были в эвакуации списки на снабжение семей фронтовиков. И, казалось бы, если кто погиб или пропал, так надо, наоборот, семье помочь. А тогда было наоборот: неизвестно, что с человеком, нет никаких распоряжений, и семья выпадала из соответствующего списка. Аттестата – пособия за фронтовика у нее еще не было.

Ехали мы в эвакуацию, по заверению многих, ненадолго. Мама оказалась в Чистополе с двумя детьми, в том числе и грудным ребенком, почти без денег, но считала себя богатой. Перед войной отец получил Сталинскую премию – за «Страну Муравию». Пятьдесят тысяч, отложенные на покупку дачи, создавали уверенность, что в нужде семья не окажется. Но в начале августа, после долгого перерыва в переписке, она прочитала в «Известиях» заявление своего мужа, что он отдает Сталинскую премию в фонд обороны. Оно было напечатано мельчайшим шрифтом, только мама и могла его заметить.

Как она вспоминала, первая мысль была: «Слава Богу, значит, жив!» А потом, конечно, нахлынули и другие раздумья «Что же он пережил, что видел, если взял эти деньги у своих детей?» Позднее, в письмах отца она нашла ответ на это. Он и не сомневался, что мама одобрит его поступок.

Спасло наше положение то, что, хозяйственная и практичная, мама по приезде в Чистополь в июле, когда эвакуированных еще было мало и цены оставались приемлемыми, сделала некоторые запасы. Купила и обменяла на одежду ряд ценных продуктов – мед, масло, которое перетопила, яйца (сохраняла их своим особым способом). Так мы продержались осень и часть зимы. Не голодали, конечно, но жили очень скудно.

В следующем году обеспечение семьи наладилось. А с началом публикации поэмы «Василий Теркин» в Чистополь стали приходить крупные денежные переводы от отца. Но приходили они нерегулярно, и если иметь в виду чистопольские цены, то были не столь уж велики. Как видно из маминых писем и из воспоминаний эвакуированных, кусок мыла стоил двести рублей, а буханка хлеба – шестьсот-восемьсот. Особенно дорогими были керосин и дрова, за которыми мама простаивала огромные очереди.

Но, так или иначе, отец вполне обеспечивал семью на протяжении всей войны. У него очень развито было чувство ответственности за своих родных и близких. В письмах он постоянно тревожился: «Как вы там, не нуждаетесь ли в чем? Все ли у вас есть?» Он использовал малейшую возможность передать с кем-то едущим в Чистополь письмо, бандероль, посылочку с лекарствами, плиткой шоколада из своего пайка.

Переписка с ним постепенно наладилась. Когда приходило письмо отца, жизнь нашей семьи оживлялась, настроение у мамы резко поднималось. Дважды отец приезжал в Чистополь – в 42-м году и 43-м. Каждый раз на три дня. В 1942 году он очень хотел попасть на день рождения мамы и сестры Ольги, 28 января. Он был тогда в командировке на писательском пленуме в Москве и вырвал сутки на поездку к семье. Прилетел в ночь на 28 января, а 29-го должен был улетать обратно. Но дважды возвращался с аэродрома из-за нелетной погоды. Улетел лишь 31 января.

28 января 1943 года он рассчитывал выступить по радио: написал специальную главу «Теркина» к этому дню – «О любви». В письме маме объяснял, что она не только посвящена ей, но и написана о ней, о любви, которая «на войне сильней войны и, быть может, смерти». Но получилось так, что прочесть ее по радио смог лишь в начале февраля. Выступлений его по радио мы очень ждали: услышать родной голос было почти как повидаться с ним.

В 1943 году он приезжал в Чистополь в апреле. Дни его приезда были очень многолюдны – знакомые и незнакомые приходили, чтобы расспросить прибывшего с фронта о текущих военных и литературных делах. Мы почти не оставались наедине с отцом. И было очень болезненно – отрываться от него всего через три дня. Поэтому, когда он приезжал, у меня первый вопрос был: «На сколько дней ты приехал?» И он с виноватой улыбкой говорил: «На три дня, дочка».

Мама в Чистополе вела довольно замкнутый образ жизни, она почти никуда не ходила, кроме как по хозяйственным делам. Но сама охотно принимала посетителей. Еще в поезде по дороге в Чистополь она подружилась с Марией Петровых. Мария Сергеевна жила в эвакуации на той же улице и часто бывала у нас. С ней несколько раз заходил Борис Пастернак. Сблизилась мама и с Ольгой Михайловной Гроссман, жившей тогда с нами в одном доме. В 1942 году Василий Гроссман был в Чистополе в длительном отпуске, писал здесь повесть «Народ бессмертен» и много общался с мамой. Приходила к нам и Софья Григорьевна Караганова – в ту пору жена Евгения Долматовского, в 1941-42 годах корреспондента той, что и отец, газеты – «Красная армия» Юго-Западного фронта.

Чистополь воспринимался большинством эвакуированных как некое захолустье. По сравнению с городками средней России – с яркими садами и нарядными домиками, он выглядел мрачноватым, особенно осенью со своими немощеными, грязными улицами. Недаром многие уезжали, едва приехав в Чистополь. Быстро уехала, например, Лидия Корнеевна Чуковская, испугавшись прозябания, и увезла с собой в Ташкент Анну Ахматову.

А мама, следуя увещеваниям отца, оставалась на месте. Ей с двумя детьми, из которых один был грудной, выбора не оставалось. Но вряд ли у нее было время «прозябать» – она постоянно была занята нескончаемыми делами. Не помню ее отдыхающей. Домашних хлопот в тех условиях было множество, если иметь в виду, что только на керосинке можно было готовить еду или нагреть воду для стирки.

Софья Караганова в своих воспоминаниях рассказывает о том, как ее поразил уют и стерильная чистота нашей комнатки в Чистополе. Мама по приезде купила белое полотно и цветную тесьму, сшила занавески, и комната сразу же преобразилась. Купила все книги, что имелись в чистопольском магазине, в том числе и детские: у нас дом не мыслился без книг. И когда папа приехал, помню, как читал вслух Лермонтова, приобретенного в Чистополе. Он взял этот том, чтобы прочесть стихотворение «Валерик». И я до сих пор помню, как он его прочел.

Кроме хозяйственных дел у мамы оставались привычные ей уже с довоенного времени дела литературные. Папа в письмах давал ей поручения: перепечатать его публикации из фронтовой газеты, составить книгу из фронтовых стихов, для того чтобы можно было что-то подзаработать, провести переговоры с той или иной редакцией или издательством. Всё, что он писал, обязательно присылал ей на отзыв, прислушиваясь к ее замечаниям. Ее вкусу и восприятию он верил безоговорочно.

«Книга про бойца, без начала, без конца»

У Твардовского оказалось трудное положение в редакции газеты «Красная армия». С ее редактором Иваном Мышанским у него не сложились отношения. Неблагоприятной оказалась и обстановка в редакции, во многом от редактора зависящая… Редактор не придавал особого значения качеству литературного материала, но требовал предоставлять его к каждому номеру.

Отец в первый год войны писал не только стихи, но и очерки, и фельетоны – всё, что заказывал редактор. Однако всё больше понимал, что исписывается, и всё сильнее тянулся к серьезному литературному труду. Впоследствии, перечитав повесть Гроссмана «Народ бессмертен», которая отцу очень нравилась, я задумалась, не случайно ли ее отрицательному герою – карьеристу и трусу – дана фамилия Мышанский? В ту пору на фронте Твардовский сблизился с Гроссманом и наверняка рассказывал ему о своем редакторе. Зная о трудном положении Твардовского, Василий Семенович хлопотал, чтобы его перевели в «Красную звезду», но это не получилось. В газете Западного фронта – «Красноармейской правде», с редактором Тимофеем Мироновым отношения тоже оказались нелегкими.

Судя по письмам отца, редакторы были очень похожи друг на друга. Они говорили примерно одно и то же: «Написать – каждый может, а вот дать установку, как писать – это потруднее и поважнее». Твардовский не мог писать по установленному плану, не мог писать к празднику или юбилею. Он не мог многого, что, по мнению редактора, обязан был делать.

Так случилось, что одно из первых редакционных заданий – написать о Краснознаменной Днепровской флотилии – он завалил. На его глазах произошла ее гибель. Безоружная речная флотилия была расстреляна вражеской авиацией за считанные минуты. Поэт, подавленный увиденным, не мог сразу найти слов, чтобы рассказать об этом, и получил выговор за невыполненное задание.

Очень скоро он понял, что должен писать большое серьезное художественное произведение о «на войне живущих людях», которых успел полюбить. Он писал маме об этом как о своем будущем подвиге на войне.

Так же он определит свою «Книгу про бойца» и в самой поэме. Имелся в виду не геройский поступок, а подвиг скорее в старом значении этого слова (как обозначено у Владимира Даля) – славное, благородное деяние, путь, движение вперед, рывок. Поэт и совершил этот рывок, оторвавшись от газетной продукции, которую вынужден был ежедневно поставлять. Хотя и по заказу он писал всё же неплохие стихи, некоторые из них включил в собрания сочинений.

Поэма «Василий Теркин» создавалась вдохновенно, но печаталась трудно, с перерывами, то и дело встречая на пути к читателю препятствия. Чтения ее по радио артистом МХАТ Дмитрием Орловым также то прекращались, то возобновлялись. И это притом, что после появления в печати и на радио первых глав «Теркина» автор стал получать множество одобрительных откликов фронтовиков, сообщавших, что с нетерпением ждут продолжения.

Поэма противоречила установкам ГлавПУРКА – Главного политического управления Рабоче-крестьянской Красной армии. От литературы требовалось показывать руководящую и решающую роль партии и вождя в приближении победы. А в поэме Твардовского ни партия, ни Сталин не упоминались. Здесь утверждалось, что «нынче мы в ответе за Россию, за народ и за всё на свете».

Сталина в те годы отец почитал, в партию вступил на войне с Финляндией. Но в поэме говорил только о самом главном и жизненно важном – о большой и малой родине, о семье, о родном доме. О том, что «Россию, мать-старуху, нам нельзя терять никак». Это было необычно для советской литературы военных лет и затрудняло публикацию поэмы. Домой он писал, что в редакциях журналов и газет у него просят стихов с оговоркой: «Дайте что угодно, только не “Теркина”». На вопрос, чем плох «Теркин», прямого ответа отец не получал.

В первое время ему было сложно всё это понять, но в свою работу он верил и продолжал ее, несмотря на все трудности и сопротивление. Сказалось, наверное, то, что называется призванием поэта. Тот талант, который заложен в человеке, ведет его к поставленной цели независимо от всех «установок», тактических соображений. И многотрудная работа поэта закончилась тем, что поэма получила Сталинскую премию. Невозможно было властям не посчитаться с огромной популярностью ее в армии.

Здесь, как и в судьбе «Муравии», сыграл свою роль Сталин. Рассказ об этом сохранился в наших семейных преданиях.

В список кандидатов на Сталинскую премию за 1943 год Твардовского не включили, но премий в том году и не выдавали. Не включили его и в список за 1943-44 годы. По словам Александра Фадеева, присутствовавшего на обсуждении выдвинутых кандидатур, Сталин выразил удивление, не увидев в списке автора «Теркина». «Поэма еще не закончена», – объяснили ему. – «Я не думаю, чтобы он ее сильно испортил», – заметил Сталин. И красным карандашом, по свидетельству Фадеева, вписал Твардовского в список кандидатов на премию первой степени.

Последствием присуждения Сталинской премии были массовые издания поэмы, которые никак не могли насытить книжный рынок. Оживилась и критика. Наряду с прекрасными статьями, как, например, Даниила Данина или Владимира Александрова, были и те, где автора упрекали, что он изобразил «не советского солдата», а «русского солдата всех времен». Но в том, что автор показал в своем герое общие черты с «русским тружеником – солдатом» прошлых войн, думается, было как раз одно из непреходящих достоинств поэмы.

История, русская и чужая

Истфак я выбрала самостоятельно. С класса седьмого начала увлекаться историей и много читать: у нас была прекрасная учительница истории. Я, разумеется, любила и литературу, но понимала, что там путь мне будет очень сложный. Это понял и отец. Он как-то не без горечи сказал: «Я же знаю, почему ты не пошла в литературу».

А историю я очень любила, особенно русскую историю XIX века. Но, как ни странно, я чуть было не собралась специализироваться по средневековой Германии.

Очень многое зависит от преподавателя. У нас вела этот предмет профессор Вера Вениаминовна Стоклицкая-Терешкович, сейчас совершенно забытый историк. Но как преподаватель она была великолепна! Под ее руководством я занялась темой средневековых городов Германии, восприняв ее как интереснейшую и перспективную. Часами я разбирала немецкие хроники, напечатанные готическим шрифтом, расшифровывая и разгадывая их содержание, чтобы восстановить процесс возникновения города в средневековье.

Но когда я сказала отцу, что буду этим заниматься и в дальнейшем, он восстал против моего выбора: «Как ты можешь даже ставить вопрос о том, что будешь исследователем не отечественной истории, а зарубежной? Никогда никто не проникнет в чужую историю так, как тот, кто родился в той же стране, говорит на ее языке». Эти доводы подействовали, потому что отцовское влияние, безусловно, было очень велико.

И я, конечно же, не пожалела, что стала специализироваться по русской истории, где XIX век – мой любимый. Я занималась пореформенной Россией, ее общественным движением разных направлений. Всегда, выбирая новую тему, советовалась с отцом. Так, он одобрил обращение к теме консервативной мысли, идеологии самодержавия. Эта тема сейчас стала модной, а в ту пору ее обходили вниманием.

Ныне у исследователей на консерваторов большой спрос. Розанов, Леонтьев, Шестов, Ильин и другие признаются великими мыслителями. При этом решительно отворачиваются от тех, кого почитали и изучали в советский период как представителей передовой мысли – Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Белинского. Но без них, так же как и без либералов и консерваторов, не понять развития общественной жизни, предшествующей революции в России. Тем более что оценивали их в советское время односторонне и не всегда верно – как «революционеров-демократов».

Революционерами они всё же не были. Чернышевский никогда не звал к топору. Герцен, которого теперь столь же односторонне характеризуют как либерала, по своим взглядам гораздо шире и сложнее.

Герцен был одним из любимых писателей моих родителей. И в дневнике отца он неоднократно упоминается. Твардовский перечитывал в последние годы «Былое и думы» – это его любимая мемуарная книга. И вот этот вопрос герценовский он повторял в дневниках, как свой собственный: «Поймут ли, оценят ли люди грядущих поколений те муки и страдания, через которые мы прошли в поисках истины и справедливости?» Вопрос этот в наше время пока остается без ответа.

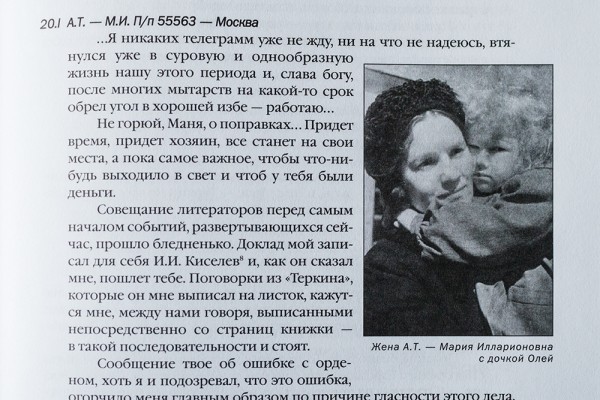

Мама

Неизвестно, как сложилась бы судьба у поэта Твардовского, если бы он в свое время не встретился с Машей Гореловой. (Фамилию мужа мама взяла после войны, когда они перерегистрировали свой брак по новым установлениям).

Она вышла за него замуж в 1930 году, когда его исключили из смоленской писательской организации. Раньше, чем кто-либо, почувствовала его талант. Именно она поддержала его стремление к учебе. И всю жизнь мама понимала, с кем она рядом, поддерживая мужа во всех его делах и начинаниях. Помогала в работе, будучи первым читателем и критиком его стихов. Из писем видно – как нужна была ему ее помощь, он прямо пишет об этом. Он постоянно советуется с ней, доверяя ее вкусу и мнению.

При этом Мария Илларионовна оставалась хозяйкой дома, открытого и гостеприимного. Ее пироги с мясом, с грибами, ее соленья запомнились многим.

Она была по-своему талантлива и рано начала печататься. Но хотя писателем так и не стала, я не считаю ее несостоявшейся личностью. Слишком много она сделала для того, чтобы реализовался талант отца.

Мне она признавалась, что не захотела отдельной от него литературной судьбы, вложив все силы и способности в мужа. Говорила она это в минуту откровенности, иногда, может быть, сомневаясь в правильности выбора. Бывали в ее жизни и такие тяжелые моменты. Но, мне кажется, если бы не она, многое из отцовских сочинений было бы написано и не так, и, может быть, что-то осталось ненаписанным. Это, наверное, с моей стороны некоторое преувеличение роли жены поэта, но оно для меня естественно. Настолько мощной была ее поддержка его таланту, его работе. Особенно важными были эта поддержка и понимание в годы, когда он редактировал «Новый мир».

При постоянных нападках на журнал и цензурных осложнениях мама не призывала к осторожности или покорности, а старалась укрепить его веру в свою правоту. Она твердо поддержала его решение об уходе из редакции в знак протеста.

И для нас, дочерей, она всегда делала очень много. Мы с сестрой очень разные: она художница, я историк. Мама проявляла постоянный интерес к нашей работе, подбирала нужные книги, интересный материал из периодической печати. В нашей семье каждый интересовался жизнью другого: не только здоровьем или даже душевным состоянием, а и работой, ее трудностями и успехами. И в нужный момент всегда можно было получить совет и помощь от родных. В этом нам с родителями повезло.

Родителей не выбирают. И если можно было бы выбирать родителей, наверное, хотелось бы, чтобы они были самыми обычными, чтобы жить обычной жизнью. Жизнь нашей семьи была по-своему трудной. Но она была насыщенной богатым содержанием, встречами с интересными людьми. А для нас с сестрой – и родительской любовью.

«Новый мир» – первый демократический журнал

По дневникам отца можно проследить, какие цели и задачи он ставил, будучи редактором «Нового мира», на посту которого он пробыл шестнадцать лет.

Еще «в первый заход» (так он определял свое пребывание в журнале с 1951 по 1954 годы) он решил собрать в журнале писателей не только талантливых, но честных и совестливых, болеющих за страну, за народ. Недаром такое место заняла в журнале деревенская проза с ее раздумьями о судьбах деревни и военная проза с ее памятью о цене, заплаченной за победу.

У Твардовского было свое, твердо сложившееся представление о назначении литературы. Он полагал, что она должна возвышать душу человека, укреплять надежду на победу добра, напоминать о совести и чести, сострадании и самопожертвовании. Это представление было близко традициям русской классики, но расходилось с принципами «социалистического реализма» – метода изображения жизни, требуемого партией.

В центре внимания журнала Твардовского была жизнь народа, простых людей со всеми ее злободневными социальными проблемами. Именно это делает «Новый мир» передовым демократическим журналом. Отец терпеть не мог, когда «Новый мир» называли либеральным, а его причисляли к либеральной оппозиции. Он морщился при этом, как от боли. Он ведь был убежденным сторонником демократии и социализма.

Ныне многие утверждают, что социализм исчерпал себя опытом советской страны. Как же он мог исчерпать себя, если его принципы не были воплощены в жизнь и социалистического опыта, по сути, не было? Великая, гуманистическая идея равенства, братства людей (равенства не в смысле уравниловки, а равенства возможностей) оказалась во многом искажена политикой КПСС. Твардовский не считал советский строй социалистическим, но в идею социализма продолжал верить.

И в этом смысле отец столь же был близок Андрею Сахарову, сколь расходился с Александром Солженицыным. Александр Исаевич, ненавидя социализм, обличал его несостоятельность, ссылаясь на советский опыт и связывая с ним ГУЛАГ. Отец выписывал в дневник, как выражающие его собственные взгляды, слова Сахарова о том, что будущее человечества немыслимо без социализма и демократии. И в этом духе он направлял линию журнала.

В своем журнале Твардовский собрал лучших, талантливейших писателей, поэтов и публицистов 50-60-х годов. Всё, что сейчас переиздается из советской литературы – ее золотой фонд – впервые печаталось в «Новом мире». Можно встретить утверждения, что поэзия в «Новом мире» была слабой. При этом никто из тех, кто упрекает в этом редактора, не говорит, где поэзия была представлена ярче, чем в его журнале. Умалчивают и о том, стихи каких именно авторов он не захотел опубликовать. Все сколько-нибудь значительные поэты у него печатались: Пастернак и Ахматова, Евтушенко и Вознесенский, Самойлов, Шефнер и Левитанский. А многонациональная поэзия в «Новом мире» Твардовского представлена намного богаче, чем в журнале «Дружба народов».

Правда, не печатался здесь Иосиф Бродский, который приносил свои стихи Твардовскому. Сохранилось его письмо будущему нобелевскому лауреату, где он с похвалой пишет о «филигранной отделке» его стихов, но полагает их слишком далекими от содержания «Нового мира».

Право на выбор, на свой вкус имеет каждый, а редактор, как говорил Твардовский, «тоже человек». Бродский, например, не считал поэтами Некрасова или Исаковского, песни которого до сих пор поет страна. Но никто его в этом не упрекает. Судить редактора журнала следует прежде всего по тому, чем он обогатил литературу, а не по тому, что не напечатал.

Я верила, что обязательно настанет время для фундаментального исследования «Нового мира» Твардовского. Помню наши разговоры об этом с новомирцами Владимиром Лакшиным и Юрием Буртиным. Работа эта мыслилась, разумеется, как коллективная, и я мечтала принять в ней участие, хотя бы самое скромное.

Пока исследованием «Нового мира» никто всерьез так и не занялся – сейчас приоритетны у нас другие темы. Но вот наш соотечественник, давно живущий за рубежом, Денис Козлов написал интересную и содержательную монографию о «Новом мире» Твардовского, опубликованную в Кембридже в 2013 году.

Он обработал почту журнала (по фонду, находящемуся в РГАЛИ), проанализировал свои статистические выкладки и сделал новые для нашей литературы выводы. Денис Козлов показал, что «Новый мир» не был только журналом интеллигенции. Его читали не только люди умственного труда – представители науки, литературы и искусства. У него были читатели во всех слоях советского общества. Его подписчиками были рабочие, сельские учителя, врачи, агрономы. Его читали военные, несмотря на то, что подписка в армии была запрещена ее Главным политуправлением.

География распространения «Нового мира», по заключению исследователя, весьма широка. Его выписывали по всей стране и в самых глухих ее углах, во всех национальных республиках. Выводы зарубежного исследователя по-своему подтверждают, что «Новый мир» Твардовского был журналом демократическим, народным.

Фото: Анна Гальперна