О живописи Елены Черкасовой

Выступающие в печати и на вернисажах критики всё чаще говорят о Елене Черкасовой как о художнике “дерзновенном”, как о “создателе нового художественного языка”. Говорят о “детской, чистой, углублённой созерцательности” её искусства (Ирина Языкова), о “монументальном, эпическом звучании” её картин и особой чистоте и ясности мысли художника, особом даре внутреннего зрения (Вильям Мейланд).

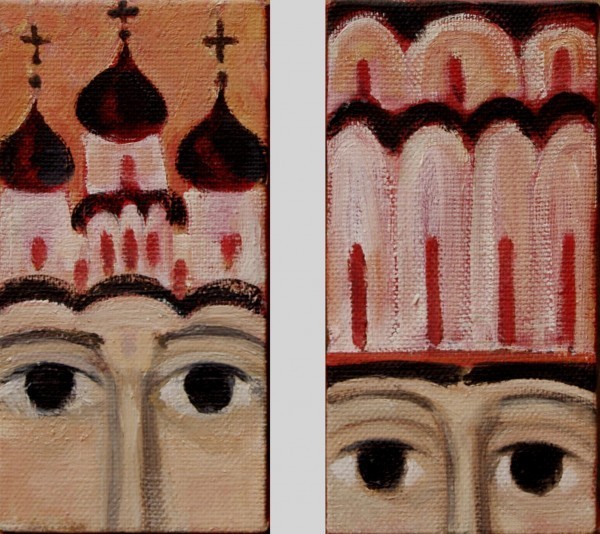

Разумеется, поскольку Черкасова — сознательный и последовательный христианский художник, её работы сравнивают с иконами, уточняя, что это не современная стилизация “под икону”, а скорее “возвращение к истокам и возрождение иконы” (Джованна Парравиччини), иконопись “до сложения иконографического канона”.

Всё яснее становится, что перед нами — яркий пример современного самобытного христианского искусства, а, значит, в каком-то смысле перед нами и ответ на насущный вопрос, как быть (и как творить) христианину в современном мире? А, кроме того, перед нами рассказ о преодолении преград, о том, что с верой можно дерзнуть на многое — и, если не убоишься, то не ошибёшься.

Поклонение волхвов

Меньше всего искусство Елены Черкасовой озабочено формальными моментами и всякого рода художественными “находками” ради них самих. Все находки Черкасовой, а они присутствуют в её работах во множестве, подчинены смыслу изображаемого. Можно сказать, что её живопись и графика — литературны, иллюстративны, то есть не самостоятельны по отношению к тому, что можно назвать их “содержанием”. Впрочем, это нисколько не отменяет их художественной самостоятельности по отношению к многочисленным разновидностям современного христианского искусства (илл. 1).

Чтобы уточнить и прояснить эту мысль, приглядимся внимательней к работам Елены Черкасовой. Вот одна характерная примета её художественного языка: буквы, слова, целые тексты, которые наполняют её картины и графические листы. Церковнославянская кириллица1 возникает то как орнамент на одежде, то как узорная резьба на “раме” картины, то как идущий снег, то как “штрихи”, “закорючки”, создающие воздух и глубину пространства. Но слова, сложенные из этих древних букв, имеют точный смысл — это ни в коем случае не декоративные элементы, это слово Писания, слово персонажа или о персонаже.

Вот буквы в “Юности Давида” — на фоне “степи-пергамента”, в этом элементарном, без времени и места, пространстве. В верхнем левом углу написано (сказано): Пасохъ овцы отца… (Пс 151:2 — Ред.). Очень коротко и просто, и оттого значительно, веско. С одной стороны, всё точно по сюжету — да, юношей Давид пас овец. Но с другой стороны, неожиданно слова эти звучат гораздо шире. Очень уж важны в контексте христианской культуры эти слова — “отец”, “овцы отца”. Мы читаем слова на картине, и вместе с тем мы “читаем” саму картину — и вот ветхозаветный сюжет разворачивается в будущее, зритель, конечно, вспоминает и об Иисусе, будущем Пастыре (потомке вот этого юноши Давида), о Его Отце, об “овцах Его Отца”. Собственно, это умение читать больше, чем написано, видеть то, что вроде бы скрыто, характерно для всего новозаветного прочтения (истолкования) Ветхого Завета. “Юность Давида” Черкасовой в этом смысле — вещь абсолютно укоренённая в христианской традиции.

Заметим, что буквы на почти однотонном условном фоне этой картины кроме того, что складываются в точную пояснительную надпись (“кто нарисован” — как надписание на иконе), кроме того, что создают своеобразный эффект “рукописной страницы”, усиливая ощущение древности и ощущение единства слова и изображения, кроме того, что слова, складывающиеся из этих букв, имеют ещё и второй, иносказательный смысл — кроме всего этого буквы работают у Черкасовой ещё и как живописный элемент, напоминая о “кустиках” и “колючках”, растущих в этой сухой и голой степи, среди которой стоит бедный юноша Давид со своей свирелью. Буквы во всех смыслах оживляют картину, заставляют нас, опять же во всех смыслах, читать её.

Примеров использования букв, текстов в картинах Черкасовой — множество, и всякий раз в них можно найти какую-то новую смысловую грань (илл. 2).

Вот слово в “Поклонении волхвов” (холст из цикла “Рождество”): глядя на высокие шапки волхвов, мы сразу вспоминаем, что была зима, что они пришли издалека, что “на самом деле” не могли быть у них на головах короны, как в классической живописи, а вот наверное были именно такие высокие меховые шапки, наподобие папах — и сразу всплывает воспоминание о “пастушеской” древности восточных народов. Но шапки волхвов — точнее, завитки шерсти на них — это ведь у Черкасовой буквы, то есть получается, что волхвы несут на своих главах слово, они, не разжимая губ, говорят то слово, которое они принесли с собой, держа его высоко.

Что за текст у них на шапках? …И аще на Него надеяся буду… — начинает “говорить” первый волхв. Это из службы Великого повечерия, что предшествует Рождеству. Мы читаем эти слова и сразу “вспоминаем”, что Рождество повторяется каждый год, что это не только эпизод священной истории, но и христианский Праздник, церковная служба, и в этом смысле Рождество и его участники находятся вне исторического времени. И волхвы пребывают в вечности, и потому они “несут” на своих главах голос рождественской службы, на самом деле, в их тогдашнем историческом времени, службы ещё не существующей, но в вечности — уже существующей и уже звучащей.

Между волхвами и Иосифом, прямо в чёрном ночном воздухе, висит несколько красных букв: Яко с нами Богъ — продолжение текста той же службы Великого повечерия. Это, собственно, главное в том, что тогда произошло и сейчас, каждый год в этот день, происходит: Рождество. Теперь с нами Бог.

Экклесия

Елена Черкасова родилась в 1959 году в классической московской интеллигентной семье. Отец её был крупным ученым, мать — преподавателем иностранного языка, дед страдал в сталинских лагерях, дядя ещё юношей был убит на войне. Когда Черкасова училась в старших классах, то поступила в вечернюю художественную школу, которую впрочем, не закончила. Отличалась характером своевольным, бунтарским, официального советского искусства, так называемого “соцреализма”, само собой, не признавала, жить “правильно” не хотела, как не хотела и иметь что-то общее с комсомолом, делать официальную карьеру и т. п. В юности Елена Черкасова писала картины, имевшие некоторый успех в узком кругу друзей, молодых представителей московской богемы, андеграундной молодежи 80-х годов.

Однако хаос андеграундной богемной жизни её внутренне не устраивал, как бы выталкивал из себя. Пережив серьёзный духовный кризис, связанный с поисками смысла и цели жизни, Елена пришла к христианской вере, приняла крещение и через какое-то время целиком ушла в церковную, приходскую жизнь. Занятия живописью она оставила на многие годы.

Вера в Христа дала жизни содержание, смысл, церковный приход стал для Черкасовой второй семьёй, кругом родных людей. Эта приходская жизнь (не просто хождение в храм, пусть даже и частое, а именно глубоко укоренённая, активная жизнь внутри церковной общины) должна в случае Черкасовой рассматриваться не как бытовые обстоятельства, на фоне которых и отдельно от которых протекает жизнь художника, но как фундамент всего её творчества, как источник очень многого в её картинах, вплоть до сюжетов некоторых из них. Свидетельство тому, например — замечательный цикл “Экклесия” 2001 года (илл. 3, 4).

На картинах Черкасовой видно, что церковную общину вместе с живущими составляют и незримо помогающие им святые, и незримо парящие тут же ангелы. И видно, что всё вместе — это сплочённая группа, единое целое, так что нет даже “зазора” между ними. В некоторых картинах цикла на переднем плане возникают крупные фигуры священников в церковных облачениях, так же, как и остальные, погружённых в общее дело церковной службы. Но неизменное во всех картинах “Экклесии” — предстоящая община как единая молитва, как прочная и надёжная стена. Живые своды и стены церкви, “тело Церкви”, которую возглавляет и в которой незримо пребывает Христос. Здесь, как и всегда, по-детски примитивный рисунок Черкасовой становится выразителем и серьёзного богословского смысла, и сильной личной эмоции, личного понимания художником того предмета, который он изображает.

Вот как вспоминает о том времени “до духовного перелома” старинный друг Черкасовой, ныне священник, известный проповедник протоиерей Алексий Уминский: “Когда мы познакомились, — говорит отец Алексий, — мы были людьми совершенно другого круга. Мы были этакой московской богемой. Лена была художником, актрисой, поэтессой…

Но когда наступило время задуматься о жизни, о самом главном, о вере, Лена пришла в Церковь и привела меня. Она бросила живопись, начала шить облачения священникам, пела на клиросе. Тогда же начала вписывать в богослужебные книги тексты утраченных страниц (отсюда, я думаю, в её картинах такое место уделено слову, тексту).

Её возвращение в искусство произошло, когда она достигла другого духовного состояния, и поэтому в её работах засияла церковная жизнь, радость этой преображённой жизни…”2. “Возвращение в искусство” произошло далеко не сразу. После спасительного прихода к вере для Черкасовой в буквальном смысле слова начинается новая жизнь: она глубоко изучает службу, читает много духовной литературы, общается с прихожанами и священниками, среди которых ей встречаются замечательные, духовно одарённые люди. Служа псаломщицей, заботясь об одиноких стариках, зарабатывая скудные деньги шитьём облачений, Черкасова не видит для себя никакой возможности заниматься искусством. То, что она бы могла сделать как художник, её заранее не устраивает, она даже не пытается продолжить рисовать. Кажется, что с этим, как и с богемной юностью, покончено навсегда. Одно время она думает заняться писанием икон, внимательно изучает иконописную традицию, однако иконописцем в итоге так и не становится.

Однако в 1996 году (после примерно 12-летнего перерыва) “возвращение к живописи” происходит: сама Елена Черкасова рассказывает об этом как о внезапно пришедшем понимании иных, иносказательных, возможностей говорить о Боге и о своей вере, не прибегая к языку иконописи и к языку традиционной реалистической живописи. Можно сказать, что за долгие годы творческого молчания Черкасова придумала, выносила свой собственный художественный язык. И в какой-то момент он неожиданно для самого художника пробился наружу.

Начиная с 1996 года Черкасова активно работает как живописец и график, практически не касаясь тем, не связанных с миром христианства (в качестве исключения можно назвать небольшое число её натюрмортов и пейзажей). Свои старые, сделанные “до христианства” работы не признаёт, никогда их не выставляет и предпочитает о них не вспоминать. Первые работы, сделанные после возвращения к живописи (самая ранняя — “Спасение твари”, существует несколько авторских повторений-вариантов, илл. 5),

покупались друзьями и знакомыми Черкасовой, постепенно круг поклонников расширялся, в первую очередь в среде прихожан и священников московских храмов. В 1999 году в центральной печати появилась первая статья о творчестве Черкасовой (Леонид Лернер, журнал “Огонек”, 1999, № 6).

В 2001 году произошла встреча Елены Черкасовой с московским галеристом Николаем Филимоновым, с тех пор регулярно проходят её персональные выставки, в 2005 году вышел каталог её работ с сопроводительной статьёй искусствоведа Вильяма Мейланда3.

В настоящее время художник живёт и работает в Москве, выезжая каждый год на несколько месяцев в маленькую деревню Теренькино под Угличем.

Многие её работы хранятся в частных собраниях в России и за рубежом.

Живопись как проповедь

Живопись Елены Черкасовой, если пытаться дать ей максимально краткую характеристику, можно назвать “живописью-проповедью”. Не исповедью, а именно проповедью, поскольку в этой живописи, лишённой всякого желания рассказывать нам о “настроениях” и “подсознании” автора, всё внимание собрано вокруг героев и событий, с ними происходящих, вокруг того, ЧТО и О КОМ она говорит. Сам художник при этом находится на служебном положении, его задача — раскрыть и донести, сообщить и передать. “Сообщение”, “рассказ”, “весть” — вот те слова, которые приходят на ум, когда разглядываешь работы Черкасовой (илл. 6).

Однако чтобы говорить о духовном и возвышенном, о нездешнем и небесном, Черкасовой, как и любому художнику, берущемуся за подобные темы, надо было найти адекватный (то есть цельный, сильный, духовно зрелый) художественный язык. Тут стоит вкратце заметить, что, видимо, нет столь сложных для современного искусства тем (и это касается не только живописи, но всего искусства вообще), как темы “духовные”, “божественные”. Творческая несамостоятельность, желание непременно быть оригинальным, стремление угадать массовый вкус, пустое самомнение, духовная незрелость, банальная пошлость и тому подобные человеческие и творческие слабости нигде не бывают заметны так резко, как, к примеру, на фоне простого и бесконечно глубокого евангельского повествования.

Елене Черкасовой, тем не менее, эту сложнейшую задачу решать удаётся. Вопрос: как и за счёт чего? Отвечая на этот вопрос, мы должны пристальнее вглядеться в её картины и вникнуть в особенности её художественного языка.

С первых минут знакомства с творчеством Черкасовой слегка озадаченному зрителю бросается в глаза внешняя неумелость, наивность, детскость её живописной манеры. Если совсем просто выразить это первое впечатление, то для многих, и особенно для тех, кто воспитан на образцах реалистического искусства, оно звучит примерно так: “да этот художник и рисовать-то толком не умеет!”.

Однако именно этот художественный язык, непосредственный, безыскусный, в котором нет места автору с его “мастерством”, традиционно понимаемом как мастеровитость, виртуозность, как раз и даёт художнику возможность своеобразного самоотречения и — в силу этого — своеобразной объективности. Именно благодаря такому внешне неумелому языку своих картин Черкасовой удаётся говорить о “высоком”, о “духовном”, о “божественном”, сохраняя ощущение искренности и современности своего искусства, не соскальзывая ни в самодовольную пафосность, ни в интеллектуальную игру, ни в стилизацию под искусство какой-либо эпохи, как будто уже имеющей патент на христианское содержание. По сути, Черкасова даёт свой вариант ответа на острейший духовный вопрос современного человека: как ему верить в Христа и как ему честно и серьёзно говорить о Христе и о своей вере “своими словами” (илл. 7)?

В этих внешне простых, даже простодушных работах прямо у нас перед глазами происходит обнажение смысла, а следом появляются глубина, значительность, эпическая мощь, которые практически не даются современным художникам, берущимся за подобные сюжеты во всеоружии профессиональной выучки. У Черкасовой, наоборот, профессиональная выучка как бы накрепко забыта. Можно сказать, что её главное художественное решение — забыть о себе и об “искусстве” ради предмета этого искусства. И, кроме того, суть творчества Елены Черкасовой нельзя до конца понять, если не чувствовать радости и благодарности художника за этот дар, за внезапно открывшиеся глаза. Именно отсюда вытекают все главные особенности её творчества, её художественного языка. Именно из этой благодарности (а не из сознания, к примеру, собственной значительности и высокой духовности) и возникает та особая интонация, которую мы определили как “живопись-проповедь”. В её работах звучит этот голос благодарности: “какое чудо! пойду и всем расскажу!”.

Смелость изобретения

Глядя на картины и рисунки Елены Черкасовой, невозможно не задаться вопросом об отношениях её искусства с иконой. Просто решаемый в плоскости практической (ясно, что картины не могут использоваться как иконы в богослужебном плане), в плоскости художественной вопрос об этих отношениях сложен. Картины Черкасовой находятся с традиционной иконой на “смежных территориях”. Искренность веры и серьёзность намерения — христианские основания — в искусстве Черкасовой не вызывают никаких сомнений. Перед нами абсолютно нешуточное, без всяких скидок на собственную малосильность, исповедание христианской веры в зримых образах. При этом трудно отделаться от чувства, что персонажи и композиции Елены Черкасовой словно бы находятся в ещё до-иконном времени, когда ещё не сформирован канон и всё находится в состоянии плавком, текучем; готовых решений нет и их приходится искать (илл. 8).

Хорошо видно, что многое из языка иконописи Черкасова берёт абсолютно органично — например, масштаб фигур, соответствующий духовному масштабу изображаемых персонажей. От иконы и древней фрески — свободное обращение со временем, или (в некоторых случаях) “ярусность” композиции (прекрасный пример такой ярусами построенной работы — картина “Притча о богаче и Лазаре”), или принципиальная не-портретность персонажей, условность и обобщённость лиц и фигур (при всей их выразительности). Отсюда же — построение пространства “клеймами”, разбиение повествования на отдельные эпизоды в отдельных “рамках”. От иконы же — символичность цвета или отсутствие линейной перспективы.

Но у Черкасовой нет ни малейшего желания “подделываться под икону”, нет “иконописных ликов” и прямых “цитат”, столь любимых теми художниками, которым необходимо громко заявлять зрителю о своей близости к христианству (иначе об этом может никто и не догадаться). Черкасовой, как это явно следует из её работ, демонстрировать ничего не надо, она вместе со своим искусством целиком живёт внутри христианства, внутри церковной православной жизни. Такое положение дел даёт ей возможность не держаться двумя руками за некий уже существующий канон, а напротив, смело и неожиданно отступать от него и — изобретать. Так мы оказываемся перед другой особенностью её художественного языка — перед тем, что можно назвать “смелостью изобретения” в построении образа (илл. 9).

Простая и сильная композиционная находка — “Новомученик”, фас и профиль на фото в личном деле заключённого, превращённые, как будто бы не художником, а самими обстоятельствами, в икону. И для зрителя сразу встаёт всё отношение к мученичеству ХХ века. Вся тоска, весь ужас и вся “обыденность” для ХХ столетия происходящего уже выражены — скупо, просто и сильно.

Другой пример — “Апостол Павел в Эфесе” (илл. 10). Сюжет об апостоле Павле в Эфесе (Деян 19:23–40) решён у Черкасовой средствами прежде всего композиционными, и решён опять же просто, неожиданно и выразительно. Картина эта вообще приближается к знаку, к схеме, всё в ней сведено к минимуму. Тут и Апостол (сразу видно — главное, самое заметное лицо), и хозяйка здешних мест, соблазняющая художников Артемида (что характерно, она же — монета, и она же — белый малый круг, по диагонали противопоставленный большому белому кругу — нимбу Апостола). А вот и как будто нейтральная, застывшая “власть” — несколько фигур воинов в левом верхнем углу, как будто фрагмент античного рельефа. Никого не хватают, не убивают — просто стоят, “блюдут порядок”. А в центре, во тьме (тут и интенсивный черный фон картины начинает работать на общий смысл) — толпа, это те самые художники, жившие до сих пор изготовлением изображений Артемиды и её храма. Художники хотели бы “держать нос по ветру” (Черкасова и оставляет им почти одни носы — яркие, хорошо различимые “указатели” устремлений), но вот только кого теперь надо слушать и за кем идти? Ведь теперь у них в Эфесе звучит проповедь новой веры. Они в растерянности, они на перепутье, вертят носами в разные стороны — как будто ветер подул разом со всех сторон. При всей серьёзности это даже чуть ли не карикатура, эти художники-носы выглядят комично — и такое возможно именно потому, что Черкасова свободно ищет и изобретает, стараясь максимально выразить, проявить смысл происходящего.

Отдельные находки Черкасовой — композиционные, цветовые, графические — можно перечислять без конца. Вот холст “Преподобный Силуан Афонский” (илл. 11). Задумаемся — ведь композиционно здесь найдено элементарное решение для очень непростого внутреннего содержания. В самом деле, как передать, что это святой старец, полный бесконечной кротости и одновременно силы (силы духовной, и даже, как известно из жития святого, силы физической, телесной). Решение — в этом огромном, заполняющем весь холст и согбенном силуэте. В плавности и мягкости линии, в скупости цветов и резком цветовом контрасте. В отказе от портретных подробностей. Мы видим, что это не икона святого Силуана Афонского в традиционном смысле и не “портрет” его — в духе, например, психологического портрета художников-передвижников (чьим современником был преподобный Силуан). Перед нами именно духовная картина, где художника в святом занимает именно его святость, его, если можно так сказать, главная суть, результат его духовного пути.

Или “Ангел и мученица” (илл. 12) — они у Черкасовой почти брат и сестра, близнецы, стоят, одинаковые ростом, плечом к плечу. Их тонкие шеи, огромные глаза, их одухотворённость и пламенность, и молодость, и серьёзность — всё это сразу же убеждает, не оставляет сомнений: душа мученицы в селениях небесных с ангелами на равных предстоит Богу. Зритель даже забывает, что художнику ещё надо было найти для этого сложного содержания зрительный образ — настолько очевидным представляется итоговое живописное решение.

Моление о чаше

Есть у Елены Черкасовой цикл графических работ, подробно, шаг за шагом иллюстрирующий Евангелие от Марка. В этих небольших и на первый взгляд таких “изящных” работах на самом деле всё так же крупно и серьёзно, как и в больших холстах. И здесь пространство стеснено (фигурами, текстом), и каждый жест, взаимное расположение фигур — всё надо было придумать, заново найти, если возможно — подсмотреть (у иконы, у фрески, у книжной миниатюры), но не просто скопировать, а присвоить, сделать частью своего языка. Вот где текст в поле изображения работает во всю силу, становясь и “фоном”, и “местом действия”, и преградой, и “архитектурой”, но оставаясь при этом тем “содержанием”, словом, которое прямо тут же и иллюстрируется.

Находчивость и изобретательность Черкасовой в этом цикле — не в том, что она придумывает некие сцены или эпизоды, напрямую в тексте Евангелия отсутствующие, а в том, что она придумывает, как яснее, сильнее и проще показать то, что в тексте Евангелия есть.

Одна из иллюстраций к Марку — лист “Моление о чаше” (Мк 14:32–41, илл. 13). Мы видим, как спят вдруг ставшие совсем маленькими Апостолы, — спят, как дети, тесно уткнувшись друг в друга, образуя как будто одно существо, из них никто не больше и не меньше других: общая слабость, общая вина, а впереди — общая судьба. Спят прямо на земле — на строчках кириллицы, как на садовых грядках, спят прямо на словах (если прочесть): и прииде и обрете ихъ спящихъ… Из-за их спин, из букв растут маленькие веточки, потому что ведь дело происходит в саду. А Спаситель стоит над спящими хотя и на коленях, на одной с ними “земле”, но неизмеримо выше, возвышаясь головой куда-то в небо, и просит Отца Небесного пронести, если возможно, чашу страдания мимо, и за спиной у него ветки, деревья. Ночной сад. Древо — как образ будущего креста? И Отец Небесный из-за строчек, в их разрыве, как в разрыве облаков, выглядывает, смотрит на Сына, совсем рядом с Ним, почти вплотную, хотя Сын и не видит Его. Но мы видим (и знаем это), что в руках у Отца — та самая чаша, которую Сыну всё же предстоит испить. За спиной у Отца — тьма. Ночное небо? “Божественный мрак”4?

Надо было всё это где-то частью подсмотреть, частью придумать, увидеть мысленным взором — сложить вместе, скомпоновать, связать в одну плотную, логичную и простую композицию. И так — почти в каждом графическом листе.

Христос на воде

Иногда несколько слов могут подсказать Черкасовой композиционное решение, позволяющее, ни на йоту не отходя от текста, углубить образ, сделать так, что в нём вдруг выявится скрытый обобщённый смысл. Нам, зрителям, в таких случаях открывается талант внутреннего зрения художника.

Пример — ещё один лист из иллюстраций к Марку, “Христос в лодке” (илл. 14): …и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много… (Мк 4:1–2).

Ведь можно было бы самыми разными способами решить задачу иллюстрации этих слов. В рисунке Черкасовой нет ни учеников, ни народа на берегу, нет и самого берега. Только обобщённо обозначены фигура Христа и лодочка, в которой Он сидит “посреди моря”. Сколько до берега? — Мы не знаем. Сколько людей Его слушают? Что они при этом испытывают? Понимают ли они Его? — Мы не знаем. Куда так задумчиво смотрит Спаситель? Что Он мысленным взором видит в этот момент, говоря притчи народу (который не примет ни этих притч, ни Его Самого)? — Не знаем.

Мы только сразу понимаем, что подойти к Христу нельзя. Или, точнее: подойти можно, только пройдя по воде. То есть откинув все наши страхи, всё наше “знание”, всё, на что мы привыкли опираться и чему привыкли доверять, — отбросить всё и во всём довериться только Ему. Тогда подойти, приблизиться — можно.

Нельзя приблизиться — это ещё означает и “нельзя понять”. Без веры в Христа нельзя понять Христа, говорит нам этот по-детски наивный рисунок.

Мы смотрим, и перед нами проходят разные грани смысла. Мы переживаем и всё одиночество Христа на земле (“нет пророка в своём отечестве” и “Сыну Человеческому негде преклонить Свою главу”), и тогда морская вода становится пустыней. Мы переживаем и всю нездешность, приподнятость Христа над земным миром — и вода становится “зеркалом небес”, небом на земле, а плавание превращается в парение. Мы видим, что вода и одежда Христа сделаны одним цветом, одной краской — и это сразу подсказывает нам ассоциации и с “животворящей” сущностью учения Христа, которое, как вода в засуху, может напоить наши души.

Мы смотрим, и в обобщённо изображённой, укороченной “лодочке”, в которой сидит, еле помещаясь в ней, Спаситель, мы уверенно узнаём форму чаши — и Христос становится жертвенным Агнцем, напоминая нам о цели Своего прихода в мир, о страшной и спасительной Своей жертве и о Воскресении, и о евхаристической чаше, вокруг которой стоит христианский мир, как некогда — те двенадцать учеников в гефсиманской горнице.

Буквально вся полнота Евангельского рассказа о Христе, все важнейшие темы этого рассказа, как в зерне, содержатся в этой маленькой картинке — и в данном случае совершенно неправильно было бы спрашивать, насколько сам художник предварительно продумал все эти (а, возможно, ещё и многие другие) смыслы. Художника ведут талант, вера и духовный опыт, за каждым его рисунком стоит не просто “знакомство с текстом”, а сосредоточенное, молитвенно-напряжённое отношение к этому тексту — и при таком положении дел смыслы возникают и “сказываются” сами собой, — в том числе и гораздо большие, чем сам художник мог бы предположить заранее.

Пожалуй, правильно будет сказать, что одно из ключевых слов для характеристики художественного языка Елены Черкасовой — слово “символизм”.

Как символически значимые, то есть насыщенные глубинным и неисчерпаемым до конца значением, воспринимает она и передаёт эпизоды Священного Писания и Священного Предания. Но тут важно одно уточнение: этот символический смысл не есть плод свободной фантазии художника, но есть результат точного следования за текстом, полного доверия к тексту. Оставаясь в скромном положении иллюстратора, Черкасова не имеет ни необходимости, ни, судя по всему, желания заниматься сочинением каких-то новых скрытых тайных смыслов. В священных книгах ей вполне хватает того смысла, который в них есть.

Искусство, которому нельзя научиться

“Обычно бывает так, — рассказывает Черкасова. — Я читаю что-то, или вспоминаю прочитанное, — и вдруг понимаю, как можно интересно, не скучно, даже весело сделать тот или иной образ. Правда, иногда потом приходится всё ещё несколько раз переделывать. Но первое чувство возникает такое, что ты это можешь, это получится интересно, дерзай! Ну, и я дерзаю…” (илл. 15).

Каждому, кто вгляделся в работы Черкасовой, несомненно это её творческое дерзание, состоящее прежде всего в смелости изобретения композиций, в изобретении смысловых соотношений, и понятно, что вот именно этому научиться никак нельзя, это идёт из души, из памяти, за этим стоит опыт церковной жизни, опыт углублённого прочувствованного чтения церковных книг, собственный молитвенный опыт, наконец. Это — область индивидуального таланта, так сказать, в чистом виде. Вдохновенность, умилённость, дерзновенность, молитвенность, мудрость, умная весёлость — всё это присутствует в разных сочетаниях в картинах Черкасовой и, собственно, это и рождает её картины. И именно эта основа её творчества, то, чему нельзя научиться, и снимает всякие вопросы о вторичности, стилизации в её искусстве (илл. 16).

Разглядывая её работы, мы приходим к выводу, что Елена Черкасова относится к немногочисленному отряду художников “первичных” — если можно так определить некое качество, решительно отделяющее их от художников, работы которых принято называть “вторичными”, то есть художественно несамостоятельными.

Нельзя не увидеть в работах Черкасовой и несомненных влияний, реплик, подсмотренных и присвоенных ею образов. Но поскольку Черкасова художник “первичный”, то эти заимствования у неё не ведут ни к малейшей потере оригинальности.

«Ну, вообще-то я всё же училась в художественной школе, хоть и не доучилась, — говорит Елена Черкасова. — У нас там всё же была история мирового искусства, мы там всё это проходили… Правда, я-то училась плохо и почти сразу всё это забыла: датировки, классификации. Но сами картинки где-то в памяти оседали — и потом пригождались.

Но больше мне помогала даже не художественная школа, а альбомы по искусству, которые были у нас дома. У нас, например, была большая книга Говарда Картера “Гробница Тутанхамона”, вот она повлияла несомненно. Ещё альбом с греческой керамикой… Или ещё был мой любимый альбом — с фаюмскими портретами. Потом, когда я стала внимательно смотреть иконы, меня очень привлекли “северные письма”, а также неумелые, провинциальные иконы, но при этом невероятно экспрессивные, яркие — вот ими я бывала сильно задета и озадачена.

А из художников мне нравились “великие наивные”, Руссо, Пиросмани, конечно, их я тоже любила смотреть. Из современных знаю Леонова, он мне очень нравится…».

Древнее искусство разных народов, в том числе и “народная икона” — это как раз та школа, которую Черкасова проходит как художник. Создаваемое поколениями безымянных мастеров и “ко всему миру” обращённое, это искусство не противится заимствованиям, оно, наоборот, устроено как раз так, чтобы каждый желающий мог найти и взять оттуда, как из большой копилки, то, что ему требуется для его дела.

Единство языка

При всём разнообразии сюжетов, тем, ракурсов, будь то большой холст или рисунок пером размером в ладонь, будь то сложное сюжетное повествование или характерный для Черкасовой натюрморт “из одного предмета” — любая работа Черкасовой уверенно узнаётся зрителем, дополняя общее впечатление какой-то новой подробностью, новым преломлением мысли. В целом её искусство выглядит разнообразным, в нём нет ничего монотонного, однако в этом многообразии чувствуется единство стиля, единый, пусть разнообразный и меняющийся во времени, художественный язык.

У этого так редко встречающегося в современном искусстве качества — единства, цельности языка — разумеется, есть причины, о которых стоит сказать специально (илл. 17).

Во-первых, с самого начала, у своих истоков этот художественный язык был свободен от присяги именно одной какой-то художественной школе или стилю — присяга на верность была дана только теме, “тому, о чём” (в случае с Черкасовой правильнее было бы сказать: “Тому, о Ком”). Всё остальное с первых шагов было понято как свободное пространство поисков, важно было найти лучший способ сказать то, что должно быть сказано, и сказать адекватно. Поэтому язык оказался заранее свободным, ёмким, готовым вмещать в себя много больше того, что виделось поначалу.

Во-вторых, эти единство и цельность художественного языка невозможны без единства и цельности самой творческой личности, а у Черкасовой такая цельность несомненно есть. Причём это не значит, что художник Елена Черкасова как “биографический человек” выглядит в глазах современников (своих родных, друзей и знакомых) какой-то монументальной героической цельной личностью. Просто возвышенным, крепким, цельным, героическим — оказался мир христианства, мир, живущий верой во Христа, в который Елена Черкасова вошла со всей серьёзностью, и этот мир своими цельностью и силой её одарил. Её творчество как раз ярко иллюстрирует известную мысль: “имеющему веру возможно всё”.

Об этом, например, говорил перед ссылкой своим друзьям святитель Иоанн Златоуст: “Христос со мною, чего убоюся?” (у Черкасовой есть замечательная картина, посвящённая святителю Иоанну Златоусту в ссылке — “Письма к Олимпиаде”, см. илл. 18). Именно не занимаясь самовыражением, поисками своей оригинальности, но подчиняя себя темам и героям своей живописи, Черкасова и достигает тех цельности и ясности стиля, которые заметно отличают её работы.

В-третьих, художественный язык Черкасовой, опирающийся при всех возможных оговорках и при всей своей свободе на народное искусство (в том числе и до-христианское), с самого начала замечательно подходил для сюжетов её живописи. Был ли это эпизод из Ветхого Завета, Евангельская притча, житие святого — именно к этим сюжетам как нельзя лучше оказался приспособлен именно этот язык — своей отсылкой к древности и своим не-авторским, коллективным, эпически-обобщённым способом выражать смысл. Как много неудач терпят художники на иных путях — например, когда, касаясь Евангельских и житийных сюжетов, берут на вооружение достижения реализма — известно каждому.

А у Черкасовой всё это получается удивительно легко и убедительно: святой Николай плывёт на крутобоком оранжевом чудо-кораблике по густо-синему морю, лежащий в аду богач из Евангельской притчи подобен покрытой письменами мумии из какой-нибудь Книги мёртвых.

Христос въезжает в Иерусалим как будто по охристо-красной стене, напоминающей цвет крашеного луковой шелухой пасхального яйца. Олень цвета обожжённой красной глины с большими чёрными ресницами стоит четырьмя ногами в синей воде и пьёт эту воду и в то же время мечтательно смотрит на нас — и олени “на самом деле” вроде бы не совсем такие, и воду они пьют не совсем так, но картина ведь и не “про оленя”, крупная надпись сверху раскрывает смысл: имже образомъ желаетъ елень на источники водныя, сице желаетъ душа моя къ Тебе, Боже (Пс 41, см. илл. 19).

А сколько разноцветной (потому что чудесной) рыбы наловили апостолы в “Чудесном улове” (илл. 20)! Всюду у Черкасовой так — содержание безусловно диктует выражению, требует искать композицию, цвет, которые говорили бы о большем, чем о физических объёмах и поверхностях: говорили бы о Вечности и Любви. У такой живописи должно быть заметное несовпадение с видимым миром — ведь она вся задумана и сделана о мире невидимом, даже тогда, когда это натюрморт или портрет.

Найдя в наивном искусстве возможный путь для достижения тех задач, которые она сама себе поставила в самом начале своего творческого пути, Черкасова прекрасно осознаёт, чем принципиально отличаются “реализм академический” и “реализм наивный”. Её выбор — совершенно сознательный, более того, он, как мы видели, был оплачен многолетним творческим молчанием. Вот что говорит сама Елена Черкасова о подлинном реализме, который она нашла в “наивном искусстве”:

«Что значит “реальность”, “правда”? Ну вот, например… Если я на тебя смотрю и говорю с тобой, то я вижу тебя совсем не так, как увидел бы тебя в этот момент, скажем, фотоаппарат. Я вижу в первую очередь тебя, твоё лицо, и даже не всё одинаково подробно, а твои глаза — лучше, чем остальное. Я как бы перестаю видеть то, что вокруг тебя, на чём ты сидишь, во что одет… Я тебя слушаю, у меня это вызывает какие-то чувства, я что-то вспоминаю в это же время, что-то представляю, я мысленно вижу то, о чём ты мне рассказываешь, догадываюсь о том, что ты не рассказываешь — и это всё тоже входит для меня в твой образ. Вот это всё и есть то, что я вижу на самом деле, это и является правдой жизни. И как раз наивное искусство всё это умеет изображать, передавать. Это и есть настоящий реализм, реализм интересный и живой — видеть самой, своими глазами, а не чужим, точнее, ничейным, взглядом…» (илл. 21).

Жёны-мироносицы

Еще одна характерная особенность художественного языка Черкасовой, которая связана с самыми сущностными для её живописи моментами — некий принцип организации изображения (на любом уровне — будь то цвет, рисунок, образы, сюжеты, смысл, идея), который можно было бы назвать “принципом парности”. Это частые у Черкасовой противопоставления двух фигур, двух персонажей, например, пара “богач и Лазарь” в картине по этой Евангельской притче (Лк 16:19–31), или лик апостола Павла и монета с профилем Артемиды (“Апостол Павел в Эфесе”). Это сюжеты, часто разбиваемые на два контрастных по отношению к друг другу, но и дополняющих друг друга эпизода (характерный пример — “Отречение Петра”). Это такие “парные портреты”, где принцип парности, организующий композицию, не столько выявляет энергию противопоставления, сколько за счёт сопоставления утверждает единство — например, “Адам и Ева снова в Раю”, “Ангел и мученица”, или фас и профиль тюремной фотографии в работе “Новомученик”, или целая серия черкасовских “венчаний” с ликами жениха и невесты. Это могут быть и два смысловых центра, два пространства, сосуществующих в пределах одной работы, но не сливающиеся друг с другом. Пожалуй, самый характерный пример работы такого типа — “Жёны-мироносицы” (илл. 22).

Перед нами пасхальное событие — преданные Христу женщины с драгоценными ароматами на рассвете пришли ко гробу и увидели пещеру отверстой и пустой и ангела, сидящего на камне, который возвестил им о Воскресении из мёртвых. Можно сказать, что этот эпизод — центральное событие всей христианской “доброй вести”, соответствующее пасхальному радостному возгласу “Христос воскресе!”.

Черкасова организует пространство этой работы по своему излюбленному принципу “парности”: она максимально тесно, вплотную, сближает сияющего ангела и тесно стоящих жён-мироносиц — и в то же время разводит их по разные стороны условной вертикальной границы. Надо ли объяснять, как просто за счёт такой на первый взгляд схематичной и элементарной организации пространства художнику удаётся сказать множество важных вещей об этой встрече и об этом удивительном дне. Сказать о том, что Пасха — день окончательного разделения Божественного и человеческого, и что вот только теперь, начиная с этой встречи, людям начнёт открываться, что живший среди них Иисус из Галилеи — Сын Божий. И ещё — о “крупности”, о силе этой встречи и этой вести, полученной от ангела, первой вести о победе Христа над смертью, о Его Воскресении: жёны-мироносицы стоят перед белоснежным пространством ангела как перед неприступной, пылающей и говорящей с ними скалой. И значит, эта картина ещё говорит нам о пропасти, о разноприродности человеческого и Божественного, земного и небесного. И — в то же время и вопреки этому! — о близости святых жён к ангельскому чину, о том, что и ангелы и люди равны перед лицом Божиим, перед Воскресением Христа. Монументальность, как будто вырезанность из камня или из дерева персонажей этой картины, также поддерживает у зрителя ощущение масштабности, всемирности, небывалости этого события, его запечатлённость на века.

А в то же время мы видим, как робко и скромно стоят перед сияющим ангелом жёны-мироносицы, не сознающие своей отваги. Насколько они меньше его, как они теснятся в отведённой им половине холста. В этот миг они — и всё человечество в их лице — по-настоящему забыли о себе, не видят себя со стороны, не думают о себе — весь мир для них вместился в эту встречу, в эту весть, которой они и не смеют поверить, и не могут не поверить. Замечательно, что Черкасова, как и во многих других своих работах, здесь не “мельчит”, не отвлекает нашего внимания на детали. Пещера, камень, свитые пелены, деревья и кусты вокруг пещеры — всё это было бы вполне возможно здесь, но ничего этого нет. Оставлено только самое главное. И в этой крупности, обобщённости — ещё и своеобразная психологическая точность этой картины: встреча с ангелом для жён-мироносиц заслоняет всё. И зрителю дано увидеть это, пережить это, то есть стать не посторонним наблюдателем (как это было бы в классической живописи), а участником той удивительной встречи.

Говоря о “парной” композиции этой картины, так и тянет воспользоваться известной ренессансной формулой “земное и небесное”, но этому властно мешает очевидное преодоление “земного” и в правом, и в левом поле картины. Жёны-мироносицы у Черкасовой настолько забыли о себе, так трогательно это их онемение, буквально некое окаменение перед увиденным (услышанным), и столь очевиден при этом христианский подвиг этих оробевших женщин, что тут правильнее говорить не о “земном и небесном”, а о “небесном и небесном”. О небесном на небе и о небесном на земле, выраженном по-разному, противопоставленном, со-поставленном и в итоге сформулированном и провозглашённом в этой работе. Впрочем, настоящая словесная формула для этой картины есть, она хорошо известна, и звучит она здесь во всю силу: “Христос воскресе!”. Весть, равно звучащая и для ангела, и для жён-мироносиц, и на небе, и на земле, и тогда, и сегодня.

Вход в Иерусалим

На момент написания этой статьи одна из последних по времени и, на наш взгляд, одна из самых значительных работ Черкасовой — холст “Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресение)”.

“Много лет в нашем храме я смотрела Вербным воскресением на икону Вход Господень в Иерусалим, — рассказывает Черкасова, — и огорчалась её несовершенством, она казалась мне как бы недостаточной этому Празднику. Если бы эта икона была прекрасна, этого чувства, конечно бы, не было, но у нас это такая самая обыкновенная икона, вполне ремесленная, каких написано во множестве. И вот, после многих лет разглядывания, несовершенство этой иконы вдруг как будто разбудило меня, разбудило во мне желание его восполнить — и в этом году, прямо на службе в Вербное воскресение, придумалась эта картина…”.

Вообще у картин Черкасовой случаи прямых пересечений с каноническими сюжетами икон довольно редки (если не говорить о листах иллюстраций к Евангелию от Марка, то их почти что и нет). А о связи её искусства в целом с традициями иконописи речь у нас уже шла. Однако одно дело — усвоение и переработка традиции, а другое дело — философский и художественный диспут с неким “эпизодом” этой традиции (илл. 23).

Традиционная русская икона “Вход Господень в Иерусалим”, которую можно найти в праздничном ряду в любом православном храме и которую на Вербное воскресение выносят и полагают на аналое перед молящимися — одна из самых “исторических” среди других праздничных икон. В отличие, скажем, от Успения или Благовещения, Рождества Христова или Троицы, икона “Вход Господень в Иерусалим” сразу и твердо ставит нас на историческую почву. Мистическая, символическая суть происходящего здесь заметно приглушается, зато в полный голос звучит повествование о земном событии. Христос сидит на ослике (или жеребёнке), за Ним следуют Апостолы, Его встречают жители Иерусалима, который, как правило, и составляет фон изображаемой сцены.

Именно так, в соответствии с традицией, и был у Черкасовой трактован (если опустить некоторые любопытные частности) этот сюжет в цикле иллюстраций к Евангелию от Марка. Но в большой картине 2006 года художник решительно и далеко выходит за рамки иконографического канона (илл. 24).

Задача этой картины — напомнить нам о “высшем смысле” происходящего в тот день, за неделю до Светлого Воскресения, то есть о таком смысле, который никак не скован границами именно того исторического дня.

Черкасова делает несколько простых и сильных отступлений от привычной иконографии. Во-первых, она решительно делает фигуру Христа настолько крупной, что от повествовательной многофигурной “исторической” сцены не остаётся и следа. Это не эпизод из земной жизни Христа, это — в первую и главную очередь — Сам Христос, Его торжественное явление народу, миру, “всем людям”. Условные фигурки встречающих, вполне свободно и радостно двигающиеся, могут восприниматься как некое декоративное обрамление, как узор по краю центрального изображения. Впрочем, о них — чуть дальше.

Во-вторых, Черкасова вводит в своё “Вербное воскресение” “свиту” следующих за Христом ангелов и встречающий Его голгофский крест. Зримые, земные и исторически-точные обстоятельства того дня вытесняются обстоятельствами незримыми. Не на фоне городских стен происходит это полное торжества явление Христа-царя, а на фоне небесном, на фоне событий неотвратимых и вечных. Христос здесь — неизмеримо важнее всего и всех. А стены и башни Иерусалима превратились в несколько “кубиков” и “треугольничков” у подножия креста. Время и место — отменены.

И третье, вполне логичное после двух первых, решение художника — маленькие условные фигурки встречающих и ветви вербы в руках у них. Сюда же — маленькая сценка у левого края, где один человек отвязывает от куста ослика, а другой ломает ветки вербы с куста. А есть ещё один кустик впереди, до которого так никто и не добрался: природа и сама, без людей, тоже встречает Христа своими первыми весенними ростками.

Маленькие фигурки — чтобы подчеркнуть всю огромность явления Христа в Иерусалим. Их движения, взмахи рук — в этом есть детская резвость, детская радость. И вот ещё один смысл их малости: они “малы, как дети”. Но нам известна и легковерность, легкомысленность этой радостной толпы, её слепота и жестокость, которая проявится на пятый день в криках “Распни Его!”. И поэтому маленькие фигурки говорят не только о детской радости, но и “детском” неразумии, о духовной незрелости. Ведь те, кто не требовал распять, кто даже продолжал сочувствовать, те через несколько дней просто разбежались, спрятались. И в этих будущих обстоятельствах (о которых традиционно в этот день напоминают в проповедях священники) — ещё одна, уже другая мотивировка такого “умаления” фигурок встречающих Спасителя людей: как детскую, принимает Он их радость, как детям, не вменит им греха.

Само собой, верба, заменившая на Руси пальмовые ветви, играет в этой картине роль ещё одного разрушителя границ повествовательного, границ “там и тогда” происходившего события, превращая его в событие, происходящее “и ныне, и присно, и во веки веков”. Это не в тот древний Иерусалим въезжает Христос, говорит нам Черкасова, это Он прямо здесь, в России, прямо сейчас (а значит — везде и всегда) снова является нам, снова въезжает в город.

Есть у вербы в картине и другая “задача”. Ведь если в “исторических” евангельских пальмовых ветвях (как и в постилании одежд под ноги входящему Христу) содержалась в первую очередь символика торжественного приема народом царя-избавителя, то в русской пушистой весенней вербе сильнее смысл Пасхальный, образ преодоления зимнего мёртвого сна и возрождения к новой жизни. Говоря иначе, вербные прутики больше относятся к грядущей Пасхе, как будто бы уже благовестят о Воскресении, которое несомненно грядёт следом за страшными событиями начинающейся Страстной седмицы, тогда как пальмовые ветви, о которых говорится в Евангелии, больше относятся именно к моменту настоящему и имеют смысл скорее не символический, а поучительный: вот, народ встречает как царя Иисуса из Галилеи, а через четыре дня будет требовать распять Его вместе с разбойниками. Вот она, цена всеобщему восторгу, вот она, наша человеческая нестойкость, наше маловерие… Но ветки вербы с их радостной пасхальной символикой говорят не о человеке, а только и исключительно о Христе — и поэтому так органично сочетаются с другими смысловыми смещениями, которые Черкасова делает в своей картине.

Картина Черкасовой “Вход Господень в Иерусалим” — в первую очередь “настоящий Праздник”, то есть не ликование легковерной и переменчивой толпы, а глубокая, хотя до времени таимая, радость христианина, за плечами которого в этот день остаётся четыредесятница Великого Поста. Мы знаем, какая высокая и скорбная седмица нам предстоит, но точно так же мы твёрдо знаем, что следом нас ждёт Пасха и возглас “Христос Воскресе!”. В этом контексте Вербное воскресение воспринимается как некий предварительный прообраз Пасхи, как торжественное земное явление Христа в человеческом воплощении, предваряющее Его Воскресение и явление Апостолам и ученикам, а дальше и всему миру, в образе Христа Небесного, “возшедшаго на небеса и седяща одесную Отца”. Кстати, о грядущей Пасхе напоминает, как можно предположить, и цвет фона картины — это цвет красной охры, это цвет вина (впереди Тайная вечеря), цвет крови, цвет пасхального яйца, крашенного по русской традиции луковой шелухой, — это именно тот самый неповторимый, сразу узнаваемый “пасхальный” цвет.

“Вход Господень в Иерусалим” получился у Черкасовой символическим прообразом грядущего Его явления, явления в силе и славе. И потому Спаситель так надмирно спокоен, отрешён, потому так велика Его фигура, плывущая на фоне вечности над головами людей. На это же указывает и ещё одно цветовое решение — нимб и одежда Христа сделаны практически одним цветом, получается, что одежды Его столь же нематериальны, светоносны, как и нимб, и земное в них, в Его фигуре, уже словно бы преодолено. В трактовке Черкасовой это радостное, прилюдное явление Христа народу (человечеству) напоминает нам о ещё одном, недавнем, скрытом от глаз посторонних, явлении Христа в Божественном облике трём ученикам на горе Фаворской — о Преображении Господнем. Её “Вход Господень в Иерусалим” получился тоже своего рода Преображением, когда множеству людей здесь, при жизни, на земле даётся “быть как дети”, дано увидеть Христа как грядущего Спасителя, Царя того царствия, которому “не будет конца”.

Можно сказать, что всё творчество Елены Черкасовой, как в ёмком иносказании, умещается в этой картине, поскольку оно, это творчество, сосредоточено на небесном и вечном, полно чаяния царствия Божия, живёт благодарностью и любовью.

Если мысленным взором окинуть все её работы, то нельзя отделаться от ощущения, что перед нами возникает одно большое, развернутое во многих подробностях видение — видение Царствия Божия, небесных граждан, уже обитающих в небесном Иерусалиме. Об этом небесном Граде и напоминает нам искусство Елены Черкасовой.

1Следует отметить, что Черкасова создала собственную орнаментальную стилизацию церковнославянского письма; в ней прослеживаются черты архаического полуустава и столь же архаического устава. — Ред.

2Цит. по: Лапшина Лариса. Отчёт о выставке Е. Черкасовой “Небесные граждане” // Благовест-Инфо, 30.04.06.

3Существует замечательное издание, соединившее духовные стихи отца Леонида Грилихеса с живописью и графикой Черкасовой: Протоиерей Леонид Грилихес, Елена Черкасова. Мемра. М., 2006. — Ред.

4Когда на иконе изображается Христос, окружённый светом, то свет этот выглядит как концентрические кольца; самое светлое — внешнее, а внутреннее — тёмное. Это символическое изображение света, недоступного человеческому восприятию, и называется “Божественным мраком”. — Ред.