Что такое свобода? В чем она? Как жить, чтобы стать свободным, избежав пучин греха и сетей самозачарованности? Виктор Качалин делится воспоминаниями о своем учителе — философе и переводчике Владимире Бибихине, который ответил на эти вопросы не только словами, но и всей своей жизнью.

Я — не то, что видим в себе, а то, чем видим, смотрящий взор.

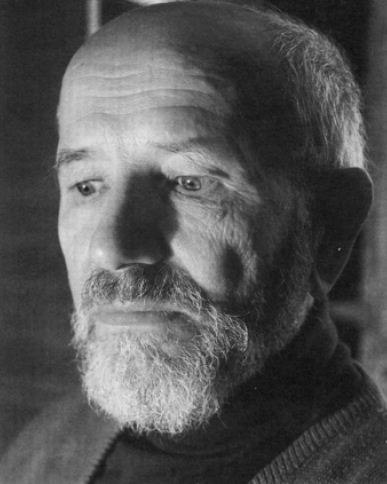

Владимир Бибихин

Владимир Вениаминович Бибихин очень редко говорил о Боге. Если его просили вынести суждение «о божественном», он становился строг, как-то невежлив и неумолим. Слушая его долгие годы, я понял, что за этим стоял страх, постоянное памятование Евангельского: «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Слова суть дела — и слова суть дела, слово и мысль едины. А поэтому и трезво мыслить — это элементарный «аз» каждого христианина, а нечеткость, размытость мысли — апелляция к мысли, которая совершенно до и вне всяких слов — это непростительный грех.

Грех есть самозачарованность, утрата свободы, та самая «филавтия», самолюбие, а, точнее,«любо-себие»(в переводе Бибихина), о которой писали Святые Отцы как о корне всех зол. Бибихин любил слова Парменида: «Есть же ведь Бытие», — и: «без Бытия мысли тебе не найти». Подлинная мысль укоренена в Бытии, а в эллинистической традиции «Бытие» и, в ХХ веке — «Мир», это, по мысли Владимира Вениаминовича, лучшие имена, в которых раскрывается Бог.

Люди слишком легко оперируют божественным — вместо того, чтобы обрести хотя бы малую степень смирения. «Мир», «Бытие» — так лучше, смиренней, и в то же время не допускает никаких упрощений. Помню, как Бибихин рассказывал о другом русском философе, Алексее Фёдоровиче Лосеве, о его постоянном стремлении к математическому познанию мира, о неразраывности аскетики, математики и мистики, умного экстаза и радости свободы детей Божьих.

В зале было несколько православных, один из них просто возмутился: «Но почему же человеку просто не радоваться красоте мира Божьего? И таким образом благодарить и познавать?» Я тоже присоединился к недоумениям. «Нет! — сказал Бибихин очень строго. — Именно мыслить, именно — созерцать и быть, это важнее любых эмоций».

Мне это тогда показалось жестким словом. Годы спустя стало ясно, что пуще неволи — такое вот сведение бого- и миропознания к «чувствиям». И Бибихин отсекал именно такое настроение, как ведущее в никуда, к самозачарованности, попросту, к «прелести». При этом об умном чувстве, как единении ума и сердца, он говорил очень много и неожиданно. Чувствовался не теоретик, а практик-исихаст, но мы об этом помалкивали между собой, да и сам Владимир Вениаминович не давал повода говорить об этом вслух.

«Сердце — это не орган и не символ; „сердцем“ св. Отцы называли всецелого человека. И собраться ум может в сердце, только если человек всецело отдал себя Бытию, если он захвачен им. Вспомните Апостола Павла, который был „восхищен“ (буквально: „похищен“, „схвачен“!) до третьего неба и слышал неизреченные слова, которые не возможно человеку слышать». Ни о какой свободе, в современном смысле, здесь речь не идёт. Апостол настолько открыт, что Истина может действовать в нем свободно. А иначе — ничем не обеспеченные слова и пустая свобода, свобода делать что попало, что угодно, только не своё» (из записи лекции 1995 — В.К.).

Лекции, на которые я ходил, пришлись на конец 80-х — первую половину 90-х, когда «прихватизация» была в полном разгаре. Теперь мы ожидаем вторую волну её, со всеми вытекающими последствиями. Предостерегая от «апокалиптических» настроений, Бибихин со своей всегдашней иронией пишет:

«Чем смелее захват с его беспределом, тем настойчивее мир предлагает себя как цель деятельности. Россия должна войти в мировое сообщество, занять свое место в мире, подняться до мирового уровня как в вооружениях, так и в экономике, банковском деле. Даже малые предприятия не ставят себе более важной задачи, чем выход к мировым стандартам по технологии, коммуникациям. Наука ориентируется на мировые образцы.

Повсюду возникли кафедры мировой культуры. От этой повсеместности мир, конечно, не становится более проясненной вещью, скорее наоборот, — еще больше уходит в неуловимость. Мир ближе и интимнее, чем вещи, потому что именно он дает с ними встретиться. Мы в мире и его мерой измеряем свою весомость. Прежде всего схватываемый, мир не поддается определению; он всеобщий ориентир и горизонт, и он же всего труднее для фиксации. И в мире вещей, и в мире ума захваченность создает подвижные образования. Непременным остается то, что цель — целое, мир — остается для всякой ловкости неуловимым, никакой хитростью не схваченным.

<…>

Захват не совершается без захваченности. Слово „захват“ в истории языка не случайно связано с однокоренными „хитрость“, „хищение“, „восхищение“. В самом деле, механическим захватом мало что достигается. Настоящий захват в своей сути всегда хитрость, ловкость и прежде всего хищение как умная кража, например в восхищении, особенной и острой захваченности.

Что непосредственно захватывает в мире? На этот вопрос мешает ответить сама захваченность. Она не только не спешит себя прояснить, а наоборот, ее суть, неуловимая хитрость, выкрадывает захват из явности, очевидности. Главный захват всегда происходит украдкой. С хитростью, (вос)хищением мы вязнем в тайне. Самое захватывающее имеет свойства рода, пола, секса. Ничто так свирепо не оберегается как заветное. В каждом поступке и слове мы захвачены прежде всего тайным. Тайна умеет задеть нас. Она затевает с нами свою игру и без того, чтобы мы этого хотели; наоборот, мы начинаем хотеть в той мере, в какой захвачены тайной.

Связь захвата с захваченностью тесная. Заговорив о захвате мира, мы уже имели в виду, что он невозможен без захваченности им. Беспрецедентность нашего времени в том, что никогда раньше эта вторая сторона дела, обязательная зависимость нашего захвата от хватки мира, не была так забыта. Редко в чем сознание яснее показывает нелепость своих претензий, чем в понимании мира как только объекта, не субъекта экспансии, которую сознание, пусть даже и с отрицательным знаком, и „самокритично“, но обязательно хочет приписать только себе.

Конечно, человек ведет захват мира, жадно, страшно. Но другой, встречный смысл этого — „человек захвачен, занят миром“ — отбрасывает назад, в раннюю загадку нераспутываемого „отношения“ к миру, когда человек, мнимо свободный, до всякого своего выбора уже относится к миру. Оттачивая приемы захвата мира, человек никогда не успеет проследить, какой ранней захваченностью миром продиктованы эти приемы. Исследователь тут оказывается следователем при хищении слишком хитрого рода, хватке софии.

<…>В первичном захвате (захваченности схватыванием) ведущим ориентиром и пределом остается неуловимый и неопределимый мир. В споре о сути собственности единственной нешаткой опорой оказывается тоже мир. Сделаем шаг, который кажется смелым, но он же и вынужденный. На вопрос „чей мир?“ будем уверенно отвечать: „мой“. Такое владение кажется слишком большим, но на всех других путях определения собственности мы запутываемся в безвыходных неопределенностях. Человек не может найти себя иначе как в мире» («Своё, собственное»).

Частной собственность станет, возможно, если назначением России не будет продиктовано иное, скоро почти все вокруг нас. В важном смысле Россия, однако, останется все-таки моей. Но в каком именно?

Жадная сегодняшняя гонка за личной собственностью отталкивается от прежней не менее нервической надежды иметь своей собственностью целую страну. Маяковский в поэме «Хорошо» внушал себе: «Улица — моя, дома — мои… Моя кооперация… Моя милиция». В свою очередь желание видеть страну как собственность подчеркнуто противопоставляло себя чуждым привычкам частного владения. Собственность была объявлена общественной.

При этом собственность и общественность были поняты однобоко. Почему так произошло и почему так должно было произойти, при том что передовая философская теория Гегеля через его ученика Маркса легла в основу проекта преобразования страны. Тем более что целью было не только обустройство страны, но и показ пути всему миру. Преображение должно было опереться на труд коллективной личности, которая переделает мир, выбравшись из-под обломков старого мира.

Вдохновение поэме Маяковского давало чувство сплоченной массы, широко шагающей по большой стране собственником всего, тем более чистым, что, подобно монаху, ничего не имеющим, но делающим землю садом. Идейное обобществление, в которое была втянута страна, обучавшаяся новым коллективистским нормам, не удалось. Не удастся и поспешная «приватизация» прежней общественной собственности, с нарочитым растаптыванием коллективистской идеологии, абсурдный «капитализм», снова самоубийственно беззаботный в отношении собственных отцов. Новая «частная» собственность тоже понята неверно и рухнет.

Что всякое планирование собственности будет плыть, не обязательно проверять на собственных боках. И без экспериментов с собственностью можно знать, что все тут окажется неожиданно и непросто, достаточно вслушаться в слово собственность. В нем слышится и манит настоящее, подлинное, возвращенное самому себе. Собственность с самого начала обречена на трудное дознавание до своей сути.

То, что кому-то кажется досадной многозначностью термина, проблемой словарного описания, — на самом деле верхушка айсберга. Стремление уточнить, подтвердить, закрепить собственность в юридической инстанции не случайно. Необходимость уточнить собственность, установить ее дает о себе знать в лексике, неприметно в законе подчеркнуто. Без этого собственность как минимум двусмысленна. Ее скользкость по-разному ощущают все.

«Понятие собственности зыбко, как песок». Оно уходит туда, куда дефиниции не проникают. С новым проектом собственности самоуверенное революционное сознание увязло в глубине, даже догадаться о которой у него нет шансов. Экспериментируя, сознание революционеров надеется, что частное, обособленное превратится в целое. Можно уверенно сказать, что новые экспериментаторы с собственностью обмануты словом и заняты исключительно грамматическим упражнением, сведением двух разных до противоположности смыслов собственности в мечтательное единство.

Собственность как запись имущества на юридическое лицо — до контраста другое, чем собственность того, что вернулось к себе и стало собственно собой. Но юридическая собственность понимается всегда с уважительным оттенком восстановления вещи и человека в их собственности. Когда, восстав против частных собственников, большевики оглохли к неисчерпаемому смыслу собственности, они лишили себя собственной сути. Когда теперешние приватизаторы, снова сосредоточиваясь на регламентировании, надеются восстановить собственность законодательно, они так же глухи к ее корням в мире. Приобретение собственности движимо захваченностью своим.

Мы ничему не принадлежим так, как своему, в том смысле, что заняты своим делом и живем своим умом и знаем свое время. Свое указывает на владение в другом смысле, чем нотариально заверенная собственность. Мы с головой уходим в свое, поэтому не смогли бы дать о нем интервью и срываемся всегда на его частное понимание. Латинское выражение suo jure переводится «по своему праву» и слышится в значении правовой защиты личности, но первоначально значило «с полным правом», основательно безотносительно к индивидуальному праву. Suum esse, буквально «быть своим», значит быть свободным. Русское понятие свободы производно от своего не в смысле собственности моей, а в смысле собственности меня. Собственно я — та исходная собственность, минуя которую всякая другая будет недоразумением. («Свое, собственное»)

Простор владеет нами — до того, как мы успеваем это осознать. Бибихин заметил:«Если свобода есть владение простором, то воля — самый простор». И, если на Западе бились над проблемой «свободы воли» (а она неразрешима), в России резко противопоставили волю, как исконную суть человека — свободе. Воля, как и религиозная связь, как и любовь — есть не-воля; свобода как полная несвязанность ничем и никем здесь и не ночевала.

Впрочем, «есть виртуозы, — как замечает Бибихин, — пользующиеся немыслимой свободой и ни в чём и никогда не просунувшиеся своей волей. Упоительным идеалом свободы неслучайно считается неволя: „Я невольно сказал“, „у меня невольно вырвалось“ — подобные состояния как раз всего больше лелеются „свободными“ людьми как желанный принцип раскованности!»

«Да, религия — связь, безысходная связь, которой человек, измаявшись своей живой человечностью, иногда накрепко пеленает себя, уподобляясь египетской мумии. Истина и благо не ослабят своего сияния и водительства, но по пути восхождения ведомому предстоит потерять себя». («У порога». — «Новая юность» № 19–20’1996).

Эта потеря себя на пути к Богу не означает прямолинейного рецепта, по Августину: «Истреби свою волю — и истребится ад». Если истребить свою волю, ад никуда не денется, а предстанет в такой неотступности, какая человеку и не снилась. Человеку тогда останется лишь исчезнуть в Ничто. Из этого ничтожества не спасает и Бог, потому что вместо прохождения пути к Богу человек решился на духовное самоубийство.

Бибихин много говорит об отчаянии. Философы, художники, поэты и подвижники XIX — начала XX веков, зачарованные тайнами софии, испытали такие глубины отчаяния, что современному человеку они стали почти недоступны, и он вернулся к более простым и грубым формам отчаяния.

Человек со своим собственным «богатым внутренним миром», находящийся в состоянии непрерывного бегства от Мира и мирского — опустошается, иссыхает. Он ничуть не менее одномерен, чем те, кто сражаются за «свободу всех» — и никого, даже не чуя основания этой свободы и не задумываясь о нем. «Но отвержение мира не значит завистливое гляденье на витрины из пустоты своей бедности. Оно не так-то просто. Оно не в счёт, если не намерен искупить весь мир обратно своим золотом» (там же).

Знание, вера, добродетель и даже мирное устроение духа — еще не свет, если они нуждаются в тьме, на фоне которой они могут блистать. Человеку вольно закрывать свои глаза на гнет и тьму. «Видеть только хорошее». Это хорошо спрятанное отчаяние рано или поздно прорывается сполохами «немотивированного» греха либо тонет в волшебном зеркале самозачарованности, о коем писал еще Честертон. Осознавать тьму и гнет, несовершенство и нечистоту — и одновременно видеть полную спасенность мира. На таком натяжении — свобода возможна, как воля, как простор в Боге.

В одной из своих последних лекций о свт. Григории Паламе и его деле Бибихин внезапно сказал: «Не надо думать, что, раз мы православные, или католики, или протестанты, то мы теперь знаем полноту истины. Это не смиренно, в конце концов». Иоанн Кронштадтский молился: «Господи, дай мне пространство». Не для захвата, не для самоутверждения и не для самоустранения — а для истины и радости. Эта молитва была очень близка Владимиру Вениаминовичу.

Читайте также:

Анатомия отказа, или Нужно ли православие «свободному человеку»