Мир за пределами убежища

Господин Франк сказал мне, что его беспокоит зрение Анны. Родители незаметно наблюдали за ней, опасаясь серьезных проблем с ее бойкими зелеными глазами.

Господин Франк сказал мне, что его беспокоит зрение Анны. Родители незаметно наблюдали за ней, опасаясь серьезных проблем с ее бойкими зелеными глазами.

Я испугалась. Глаза бесценны для тех, кому приходится жить в убежище. Свободного времени очень много, и занять его можно только чтением, письмом или учебой. Теперь и я обратила внимание, что Анна сильно щурится. Господин Франк добавил, что у нее часто болит голова.

Что делать?

В конце концов проблема стала очевидной, и начались споры. Было решено, что Анне нужны очки. Но никто не знал, как их подобрать. Так возник первый серьезный медицинский кризис. Я все обдумала и пришла к решению. Рядом с нашей конторой, всего в десяти минутах ходьбы, находился кабинет окулиста. Если мы с Анной быстро сходим к врачу, то сможем за час обернуться и вернуться в убежище. А когда окулист сделает очки, я заберу их, придумав какое-то объяснение, почему девушка не пришла сама.

Незарегистрированной еврейке показываться на улицах было очень опасно, но я не сомневалась, что смогу без риска проводить Анну к врачу и вернуть в убежище. Я предложила это ее родителям, не пытаясь их убедить: просто изложила свой план.

Анна страшно испугалась и побледнела.

— Мы можем пойти прямо сейчас, — предложила я.

Мне казалось, что чем меньше мы раздумываем, тем легче все получится.

Господин и госпожа Франк переглянулись. Они понимали друг друга с полувзгляда, как все счастливые супруги. Господин Франк почесал подбородок. Господин и госпожа ван Даан и доктор Дуссель принялись обсуждать мой план весьма сурово. Идея действительно была очень опасной. Анна переводила взгляд с отца на мать. Она была напугана до полусмерти. Ей казалось, что на улице она может упасть в обморок от страха.

— Но, если ты согласишься, я пойду, — сказала она отцу. — Я поступлю так, как ты скажешь.

Господин Франк сказал, что они все обсудят и сообщат о своем решении.

— Хорошо, — согласилась я.

На следующий день господин Франк сказал, что они все обдумали: как бы они ни беспокоились за глаза Анны, выходить было слишком опасно.

— Лучше нам оставаться здесь всем вместе, — сказал он и с сожалением добавил: — А об этом мы подумаем после войны. Но… посмотрим…

Вопрос остался открытым, и мы больше никогда не говорили о том, чтобы Анне выйти на улицы Амстердама. Потом опасность возросла еще больше. После серьезного налета на Германию противовоздушная оборона усилилась. В результате один самолет был подбит и рухнул на Мунтплейн, совсем рядом с убежищем. Произошел взрыв и сильный пожар.

Это событие вызвало в убежище настоящую панику. Хотя наши друзья пытались сохранить спокойствие в моем присутствии, они постоянно жили с мыслью, что их могут разбомбить, сжечь или завалить. Непреходящий ужас лишал их сил. Они сознавали свою полную беспомощность в случае бомбежки. Им некуда было идти, для них не было спасения. Когда взрывы происходили близко, их тревога достигала такой степени, что потом они несколько дней были совсем без сил. Я ничего не могла сделать, чтобы облегчить их состояние.

Об уязвимости беженцам напоминали не только бомбежки. После нескольких воображаемых ограблений конторы произошло настоящее. Ничего серьезного: воры забрали продуктовые карточки на сахар. Сахара было мало, но для наших джемов мы все же его получали.

Воры опустошили кассу и забрали несколько мелочей. Но это событие поколебало веру наших друзей в свою безопасность. Под покровом ночи в контору мог пробраться кто угодно. Разыскивая ценности, грабители шарили по кабинетам и могли найти шкаф, скрывавший вход в убежище.

Радиоприемник оставался настроенным на злосчастную Би-би-си. Никто в убежище даже не заметил, что в контору ночью проникли посторонние. В это время, возможно, текла вода и люди ходили по скрипучим полам. Воры могли услышать разговоры наверху. Наши друзья поняли, что их безопасная крепость не так уж безопасна.

Грабители способны были пойти в полицию и сообщить, что в доме кто-то скрывается. Немцы дорого платили за такую информацию — за каждого еврея можно было получить солидную награду. В те времена воры были в безопасности, а евреи нет. <…>

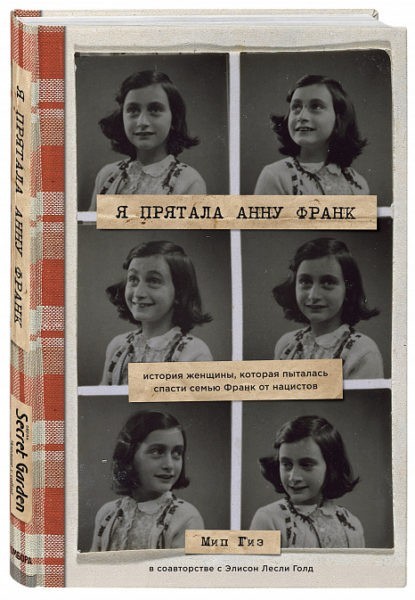

Кадр из фильма «Дневник Анны Франк»

«Водитель отдал мне честь»

До переезда Франки и ван Дааны сумели создать огромный запас мыла. Его хватило больше чем на год. Но теперь оно заканчивалось, и это порождало новые проблемы для наших друзей, которые всегда отличались особой аккуратностью. В магазинах найти мыло даже по купонам было очень трудно. Кроме того, это синтетическое мыло почти не мылилось и оставляло серую пленку на воде. Каждый день купить что-то становилось все труднее, и поход за покупками превращался в настоящее испытание. Магазины были почти пусты. Когда что-то появлялось, выстраивались длинные очереди.

Как-то утром я окончательно обессилела. Уже многое нагрузила на свой велосипед и пыталась закончить покупки. Я собиралась свернуть за угол, и тут меня сбил мотоцикл с коляской, где сидели два немецких солдата. Я успела спрыгнуть с велосипеда, но во мне что-то вскипело.

Я редко теряю самообладание, но тут слова сами сорвались с моих губ.

— Вы — гадкие, мерзкие… мерзкие люди!

Тут же сообразила, что голландцев расстреливали и за меньшие провинности. Но я не думала о последствиях — мне хотелось оскорбить этих захватчиков.

Я стояла возле упавшего велосипеда и кричала на солдат. Водитель остановил мотоцикл и смотрел на меня. Мотор так шумел, что мне стало ясно — они могут и вовсе меня не слышать. Потом немцы рассмеялись и укатили прочь.

Во время столкновения мимо проезжал трамвай. Водитель и пассажиры все видели. Все еще пылая гневом, я подняла велосипед и медленно покатила по улице, давая трамваю проехать. Но водитель сделал жест, как будто приподнимает шляпу, и пропустил меня. Он понимал, что мне грозило, хотя я сама под влиянием эмоций все еще плохо соображала, — и отдал мне честь.

Сердце мое отчаянно заколотилось, когда я осознала, что произошло. В тот день я принесла в убежище небольшой пакет и книгу для доктора Дусселя и рассказала о произошедшем нашим друзьям. Все поняли, в какой опасности я была. Позже господин Франк сказал мне, что в свертке лежала антинацистская книга, и все очень за меня беспокоились. Если бы ее обнаружили, мне грозила бы тюрьма или смерть.

— Как вы могли подвергнуть Мип такому риску? — возмутилась Анна.

— Никто не устоит перед нашей Мип, — едко ответил доктор Дуссель.

Но Анна была оскорблена.

— Когда в опасности Мип, то в опасности и мы все, — отрезала она.

Кадр из фильма «Дневник Анны Франк»

Красные туфли

Однажды, когда я пришла в убежище, Анна принялась мерить свою одежду, представляя, в чем можно было бы вернуться в школу. Она без умолку болтала, а мы улыбались, глядя на нее. Рукава всех свитеров доставали ей лишь до локтя, а пуговицы не застегивались — так изменилось ее тело. Анна расстроилась, но попыталась скрыть огорчение за шуткой.

Порой Анна вела себя, как непосредственный ребенок, но в ней постепенно появлялась новая зрелость и женственность. Она пришла в убежище девочкой, но выйти отсюда должна была женщина. Мы с ней очень сблизились. Порой я без слов понимала ее чувства и желания. Я понимала ее, как женщина женщину. Наш безмолвный язык формировался день за днем, неделя за неделей. Я изо всех сил пыталась удовлетворить ее потребности. <…>

Мне казалось, что Анна постоянно изучает меня, восхищается моей независимостью и уверенностью в любых обстоятельствах. Похоже, ее восхищала и моя женственность. Что бы я ни надела и как бы ни причесалась, она всегда говорила мне комплименты и задавала массу вопросов. Она по-разному причесывала свои густые, блестящие темно-русые (почти черные) волосы. Она пыталась экспериментировать с одеждой, чтобы выглядеть более женственно или взросло.

Я испытывала особую симпатию к Анне, которая вступила в очень важный период жизни в столь тяжелые времена. Юные четырнадцатилетние девушки только начинают прихорашиваться — и как много это для них значит! К сожалению, в наших обстоятельствах ни о каком прихорашивании речи быть не могло. Я чувствовала, что порой Анна считает себя красивой, а иногда — уродливой.

Когда я ходила за покупками, то всегда старалась найти что-то взрослое и красивое для Анны. Однажды мне попалось именно то, что нужно. Я нашла пару красных кожаных туфель на высоких каблуках. Туфли были поношенными, но в хорошем состоянии. Размер меня озадачил — будет очень печально, если туфли не подойдут. Но потом я решилась. Покупаю! И будь что будет!

Входя в убежище, спрятала туфли за спиной, подошла к Анне и поставила их перед ней. Я никогда не видела такого счастливого человека, какой была Анна в тот день. Она мгновенно примерила туфли, и они оказались ей впору.

Двигалась Анна очень осторожно — она никогда еще не ходила на каблуках. Она слегка пошатывалась, но была преисполнена решимости. Закусив верхнюю губу, она прошлась по комнате туда-сюда, и так несколько раз, пока окончательно не освоилась.

<…>

Кадр из фильма «Дневник Анны Франк»

«Его зовут Берри»

Все лето в Амстердаме продолжали хватать евреев. В воскресенье, в один из самых чудесных дней года, немцы устроили большую облаву в нашем Речном квартале в Южном Амстердаме. Все улицы были перекрыты. Подъехало много полицейских грузовиков. В них плечом к плечу сидели полицейские в зеленой форме. Солдаты перекрыли мосты и блокировали перекрестки, чтобы никто не ускользнул.

Раздались пронзительные свистки, тяжелый топот сапог, удары прикладами в двери, долгие звонки, хриплые, устрашающие крики:

— Открывайте! Быстро! Быстро!

Мы с Хенком весь день были дома. И целый день из домов вытаскивали несчастных евреев с желтыми звездами Давида на груди, с чемоданами и рюкзаками. В окружении полицейских эти люди шли по улице, прямо под нашими окнами. Это было чудовищное зрелище, настолько ужасное, что мы не могли на это смотреть.

В тот же день, ближе к вечеру, в нашу дверь робко постучали. Я открыла. На пороге стояла наша соседка сверху — я мало ее знала. Ей было около сорока, она всегда очень хорошо одевалась и работала в одном из самых лучших и дорогих магазинов женской одежды на Лейдсеплейн — в «Хирше». Я не раз любовалась нарядами в витрине этого магазина, но все они были мне не по карману.

Эта женщина жила со своей престарелой матерью прямо над нами. Они были еврейками.

Женщина держала на руках пушистую кошку и кошачью переноску.

— Пожалуйста, — умоляюще заговорила она со страхом в глазах, — пожалуйста, возьмите моего кота и отдайте его в приют или… или, если можете, оставьте у себя…

Я сразу же все поняла. Немцы уводят ее, и осталось совсем мало времени на сборы.

— Давайте…

Она передала кота мне. Никогда и ни за что я не отнесу его в приют! Ни за что!

— Я позабочусь о нем до вашего возвращения, — сказала я соседке.

— Его зовут Берри, — пробормотала она и быстро ушла.

Кот был почти белым, лишь немного черного на спинке. Он смотрел на меня. Я прижала его к груди и вернулась в комнату. Кот сразу же почувствовал себя как дома. Какой он был милый! Я полюбила его с первого взгляда.

Берри стал нашим ребенком. Каждый день он ждал в коридоре возвращения Хенка, прыгал ему на руки и нежно терся о его подбородок.