* 1

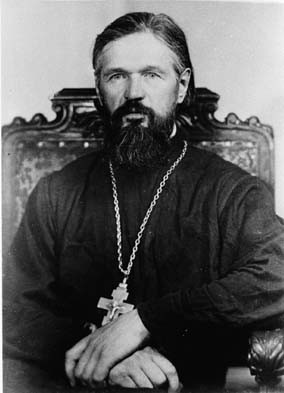

С отцом Николаем меня свел Бог в то время, когда я и не думала ни о духовном отце, ни о чем. Мы с подругой, гуляя по Донскому, увидели, что надгробие боярина Бяконта, отца святителя Алексия, находится в безобразном состоянии, грязное, и решили это дело исправить. Они там рядом жили на Мытной, и мы взяли ведра, тряпки, вода там была; пошли и вымыли это надгробие. А было это под Лазареву субботу 1956 года и звонили к вечерне. Народ идет к вечерне, а мы с ведрами домой. Уже была весна, хотя Пасха была ранняя. И идет какой-то мужчина в кепочке, в плащике, с хозяйственной сумкой, и ему все очень уважительно кланяются. Я спросила: “Лида, это кто?”. А она ответила: “Это здешний батюшка. Маша, он так хорошо исповедует!..”. Я подняла голову, увидела его лицо и от растерянности уронила ведро на тротуар, был жуткий грохот, потому что увидела глаза, в которых столько любви!.. Потом я их больше так и не видела, наверное, но тут меня потрясло, я растерялась. И когда он прошел, она досказала: “…отец Николай Голубцов”. Для меня не звучало Голубцов, я понимала так: пришел к священнику и пришел… Я причащалась всегда в страстную субботу, а здесь решила: я отменю себе субботу; в страстной понедельник мое рождение, 11-е число, я пойду на преждеосвященную, никто причащаться не будет, народу никого, но я хочу у него исповедоваться. Что я и сделала. Пришла в Ризоположение (клир этого храма служил по очереди то в храме Ризоположенья, то в малом соборе Донского монастыря), а в этот день было мироварение, Патриарх должен был приехать. Я пошла к отцу Николаю на исповедь, очень долго у него исповедовалась, и после этой исповеди у него осталась до конца его жизни. Сказать, что я была потрясена — это даже не то слово: я вышла на улицу, и весь мир мне казался другим, это была такая необыкновенная встреча, просто с невместимым каким-то человеком. И мы пошли на мироварение, и меня благословил Патриарх, и день моего рождения, и я такая радостная. После этого я стала к нему регулярно ходить. Потом он меня приметил, разобрался, что я Катина сестра; Катю он знал очень близко. Уже когда Катиного батюшки (отца Александра Воскресенского, из храма Иоанна Воина) не было, а нужно было решить какой-то кардинальный вопрос, Катя шла к нему. Я ездила в Лавру, а к нему ходила только причащаться. Он мне говорил причащаться раз в месяц обязательно, и раз в месяц я к нему ездила, или когда у меня какое-нибудь ЧП, тут я ловила его всюду, где только можно.

Не помню, какой это был год, 1957 или 1958. Наступала осень, уже холода, а у нас не было дров. И я поехала в Донской, мне к восьми часам очень тяжело было туда попадать, а тут я, не знаю, почему, соскучилась по батюшке и поехала. Сейчас не помню, по-моему, мне мысль сказать о дровах не приходила, но в церкви я точно думала: Господи, надо батюшку попросить, ведь дров-то у нас нет… Я к нему подхожу и говорю: “Батюшка, вы знаете, у нас ни полена, а уже глухая осень…”. Он говорит: “Ну, чем я тебе могу помочь? Вот отойдет служба, я освобожусь, мы с тобой пойдем к святителю Николаю (образ стоял в малом Донском, как бы на угол, считался чудотворным, и к нему очень много народа стекалось), будем просить его о помощи”. И он все помнил, он меня разыскал: “Ну, пойдем молиться”. Молился он; какая у меня молитва. А дальше все пошло совершенно необыкновенно. Я приехала домой, Кати с мамой не было, они ездили на позднюю в Лавру. Зажгла керосинку, налила постного масла, жарила картошку, сделала себе салат из помидоров (это был конец октября, начало ноября, в валенки мама клала зеленые помидоры, потом они красные становились), и вдруг звонок. Я подхожу к нашей стеклянной двери на террасе, мужчина стоит и спрашивает: “Хозяйка, дров не надо?”. Я растерялась… А он продолжает: “Я вот привез к соседям, а их нет” (а мне-то соседи сказали, что они уже купили). Я говорю: “Знаете, очень надо” (а сама думаю: у меня на дрова 300 рублей, это еще были дохрущевские деньги). Он говорит: “У меня пять кубометров”. — “А сколько стоят?”. — “Ну, как всегда, триста рублей”. Я говорю: “Надо, надо, скорей сваливай”. Когда я увидела дрова, я тихо охнула, таких дров нам никогда не привозили: двухметровка, совершенно изумительной не корявой, не сучковатой березы, как будто подобранная. Он рассыпал их, уехал, а должны прийти мама с Катей. Я забыла про свою жареную картошку, пошла их встречать. То есть я подняла бревно, стояла, и они идут, спрашивают: “Откуда дрова?”. Я говорю: “Вы понимаете, отец Николай сегодня сильно помолился, это святитель Николай прислал…”. И этих дров нам хватило на всю зиму, это были такие дрова! Вот первый случай силы его молитв, с которым я столкнулась.

А второй раз я на него обиделась. Мне нужно было куда-то перейти с моей работы, там меня воспитывать начали. Надо уходить, а меня из отдела не отпускают: “Ты уйдешь, работа встанет…”. Не подписывали мне заявление и все. И я пошла к батюшке жаловаться: “Батюшка, что делать, я там упускаю место, а меня не отпускают”. Он мне говорит: “Найди себе замену”; быстро меня благословил и ушел в алтарь. Я думаю: интересно, как я буду искать замену? Пойду по Калужской и буду кричать: вы ненароком не врач, не хотите пойти на место (в общем-то, плохое)?.. Обиделась, и шла, всю дорогу на него бухтела. Заехала в командировку (если я была у батюшки утром в рабочий день, значит, я была в командировке), сделала все по командировке, приехала часам к 12-ти в Институт и прошла, обратила внимание, в углу сидит какая-то молоденькая девушка. Через час я пошла в буфет — сидит. Пошла в коллектор — сидит… Тут я забеспокоилась, думаю: может, ей что-нибудь надо? Что же она уже третий час сидит? И подхожу к ней, говорю: “Вы простите, но, может, я могу вам чем-нибудь помочь? Я смотрю, вы здесь давно сидите, пойдемте хоть в буфет, вы хоть поедите”. Она говорит: “Вы знаете в чем дело, я кончила медицинский институт, у меня свободный диплом, потому что у меня ребенок, и мне сказали, что здесь можно устроиться, но я никого не знаю, к кому обратиться. Вот я сижу и набираюсь мужества”. Я говорю: “Вы знаете, это вы ко мне пришли. Пошли, я вас сейчас сразу устрою”. Я пришла, сказала своему шефу: “Вот у меня замена, подписывайте мне заявление, я больше на работу не выхожу”. Она тут же написала заявление на прием, и на другой день она была уже оформлена, а я отчислена. Вот тебе его “замена”. Но как же я на него бухтела! Это меня так потрясло! Даже с дровами не так: там святитель Николай… А здесь он так сказал “надо найти замену”, и сам же ее прислал, эту замену.

А третье было необыкновенное чудо. Меня очень тяготило, что я в плохом научном учреждении, в Санпросвете, а я хотела заниматься биохимией, мне хотелось устроиться куда-то в биохимию. Я приходила в институты, но протекции-то нет, мне предлагали быть лаборантом-хозяйственником, а я наукой хотела заниматься, и уходила ни с чем. А один раз я пришла в гости к людям, которые меня очень любили, меня познакомила с ними Катя, потому что они были духовными детьми покойного отца Александра Воскресенского, как и она. Я им рассказала свою ситуацию, и они сказали: “Мы тебе поможем. Мы из общины архимандрита Агафона из Высоко-Петровского монастыря (у него была община, он ее всю постриг за исключением этих двух женщин, они были брачные, потом его взяли в лагерь и в лагере он умер, о нем есть воспоминания 2). Есть женщина, очень крупный ученый с мировым именем, заведует отделом в Институте туберкулеза”. А в это время меня на работе стали тянуть с моей церковностью, я думаю: Господи, приду я в тот Институт, уже знают, что я церковная, а она, наверное, таится, я ее просто подведу. И думаю: нет, я не буду с ней знакомиться. Я им позвонила, говорю: “Знаете, я передумала знакомиться”. Даже батюшку не спросила, сама решила. И так я работала там и работала, мучилась; мне бы пора наукой заниматься, время-то уходит, мне тридцать с лишним лет. И один раз я спускаюсь по лестнице на платформе “Яуза”, а подошла электричка, народ поднимается по лестнице, и навстречу мне идет женщина с маленьким портфелем в очень элегантном черном костюме и в черной соломенной шляпке, тогда все носили соломенные шляпы, у нее седые волосы и какое-то совершенно необыкновенное лицо. Я ее из всей толпы вырвала и на нее смотрю. Когда мы с ней поравнялись, мы встали друг против друга, и вдруг она меня спрашивает: “Скажите, вас не Маша зовут?”. Я говорю “Маша” и вдруг сразу решаю, что это та Валентина Ильинична, о которой шла речь, и говорю: “А вы Валентина Ильинична?”. И она отвечает: “Да. Вы не хотели со мной знакомиться, а по молитвам вашего отца Господь нас соединил. Проводите меня (никогда мы в жизни до того друг друга не видели; это что-то потрясающее) и скажите, что вы хотите”. Я ей все рассказала: что хотела бы заниматься тем-то и тем-то, я уже все обдумала, все серьезно пережитое, лечебником я быть не хочу и не могу, я буду плохим лечебником, меня это не привлекает, по характеру я исследователь. Она говорит: “Я уверена, что помогу вам, но не так скоро”. Директором Института был Николай Андреевич Шмелев, в прошлом духовный сын отца Алексея Мечева, пел там в хоре, когда был молодой; и он к ней очень хорошо относился, потому что знал, кто она. Она с ним поговорила, тот сказал: “Знаете, как только будет ставка, я с удовольствием возьму вашу протеже”. Прошло немного времени. Я ее провожала где-то в конце сентября, прошел октябрь, ноябрь, декабрь. В январе на великое водосвятие я, конечно, удрала в Елоховскую, пришла на работу соответственно. Мне говорят: “Ты где была? Здесь оборвала телефон Валентина Ильинична. Вот тебе телефон, звони ей”. Я ей звоню, она говорит: “Ну, я понимаю, где вы были, но бегите скорее, Николай Андреевич сказал, что у него появилась ставка, он хочет с вами познакомиться. Но он хочет, чтобы вы пришли на его обход, на обходе он на вас посмотрит”. Я к ней прибежала, она дала мне халат, подхватила меня под руку и привела в ординаторскую, откуда пошли обходом. Я совершенно отключилась от всего, я уже не думала о работе, я была потрясена тем обходом, который делал этот ученый. Впоследствии он был моим руководителем диссертации. Его демократизм… Он говорил ординатору: “Ну вот, вы мне докажите, что я дурак. Если вы мне это докажете, я приму”. Ему можно было доказывать, с ним можно было спорить, это была какая-то сказка, а не обход, и я совсем забыла, где я нахожусь, и вдруг ко мне обращение: “Вы от Валентины Ильиничны? Идемте ко мне”. Тогда я проснулась, увидела лицо настоящего аристократа-интеллигента. Мы пришли к нему в кабинет, я ему рассказала, что я, кто я, чего бы я хотела. Он сказал: “Хорошо, но у нас с вами будет заключено одно условие. Я вас беру, но я на вас, как на скачках, ставлю, как на лошадь. Три года я вас не буду трогать, но дам вам раздел, где вы должны организовать кабинет, наладить методики, начать получать материал, с этим материалом ко мне прийти. Беспокоить я вас не буду”. Я согласилась, конечно, с радостью. Он мне стал говорить о витаминах, чем я буду заниматься, у меня было ощущение: то ли со мной говорят по-немецки, все слова понимаю, а смысла нет, то ли где-то я мелким шрифтом об этом читала, а что это такое — я совершенно не знаю. Я согласилась, подала заявление, тоже было очень трудно, меня не отпускали, но в конце концов меня даже с переводом отпустили, у меня отпуск не пропал, я пришла в Институт. Проработала год, кабинет организовала, Сергей наш помогал, посуду мне доставал, в общем, кабинет хороший я наладила, а что толку, методики-то не работают, а методики очень трудные, микробиологические, американских авторов, (методики определения уровня витаминов у больных); надо было их приспособить, а у нас нет реактивов… Я пошла к нему сказать, что подаю заявление об уходе: что же я даром время у него забираю. Он: “Зачем вы ко мне пришли? Я же вам сказал: через три года. Убирайтесь и работайте. Сами не работаете и другим не даете”. Я пошла к батюшке: “У меня ничего не получается”. И он мне сказал: “Понимаешь, ты взяла как тест дрожжи, но это ведь живой организм. Поэтому в крови у тебя одни условия, а на калибровочной кривой совершенно другие условия, там кровь, а здесь вода. Поэтому у тебя ничего не получается. Тебе нужно обязательно вместе с калибровкой ставить донорскую кровь, потому что в ней будут такие же условия, как в крови больных и там дрожжевая культура будет расти в тех же условиях, как в крови больных, а калибровочная кривая поможет рассчитывать, и показатели больных будешь рассчитывать в процентах по отношению к норме”. Я пошла к своему консультанту по методикам, Одинцовой, она мне сказала: “Вечно вы что-то придумаете, говорите какую-то глупость, ничего этого не надо”, — и меня прогнала. Я думаю: он агроном, она крупный ученый, она больше знает, — и не послушала его. И у меня опять ничего не работает. В один прекрасный день я, доведенная до отчаяния, решила: отчего бы мне не попробовать? Позвонила на донорский пункт, они сказали, что дадут мне крови сколько надо, мне нужно было хоть десять образцов крови, чтобы сравнить. Я пошла взяла кровь, обработала ее, поставила опыт. Когда я сняла опыт, я поняла, что протоиерей Николай Голубцов — гениальный человек. Я получила идеальные данные по содержанию витаминов у больных. Я могла перерассчитывать, совершенно спокойно считать, подбирать соответствующую калибровку, и быстро начала собирать материал. Прежде всего я отработала методику, чтобы для определения у меня шло минимальное количество крови. Когда брали печеночные пробы, я присоединялась и брала нужный мне кубик-полтора; данные получались на редкость интересные. Я сунулась к Н. А. Шмелеву второй раз. Секретарь сказала: “Мария Александровна просит, чтобы вы ее приняли, у нее получаются очень интересные данные”. (Это уже второй год работы). Он сказал: “Я к ней сам приду в кабинет, пускай меня ждет”. Он пришел, я ему показала, он охнул и сказал: “Ну, все. Мы запланируем сейчас тему, будете набирать материал, можете уже делать исследовательскую работу”. Вот тебе мудрость батюшки. Да, пошла я к своему консультанту, к той самой Одинцовой, говорю: “Смотрите, что у меня получилось, я все-таки не послушалась и сделала”. Она сказала: “Мне, Мария Александровна, иногда казалось, что вы умная, а вы действительно умная. Если вы это сообразили, вам много дано”. Я тогда не могла сказать: это не мне дано, а протоиерею Николаю, которого я наконец послушалась… И так я это наладила, и потом этот кабинет работал, ко мне приезжала масса людей овладевать этими методиками и дальше я уже совершенствовала эти методики, это была моя жизнь, это была сказка. С помощью этих материалов я написала кандидатскую диссертацию. Мне Валентина Ильинична и батюшка, и Николай Андреевич (он стал моим руководителем, но он знал, что я христианка, симпатизировал) подарили такую счастливую жизнь в течение двадцати пяти лет; ну, двадцати, — когда он умер, пришел другой начальник, ужасный; а этот был аристократ духа. И вот так пошла моя работа.

Потом с батюшкой было еще очень много, но такого интимного порядка, что я никогда нигде не напишу, это не подлежит оглашению. А после его смерти было чудо. У нас разбил паралич тетю Олю, и я жила там, ухаживала за ней, а Катя жила здесь со сломанной рукой. И в это время у Лиды началось очень тяжелое обострение ее психической болезни, настолько, что ее силком забрали в психиатрическую больницу, и я стала ее часто навещать. Хорошо, соседка оставалась с тетей Олей, я бежала к Лиде. И там была очень хорошая заведующая, мы с ней разговорились, я сказала, что консультирую в Институте детских болезней, что у меня там большие связи, и она попросила: “Ради Бога, помогите мне, у меня сын травматик (при родах), совершенно непереносимый, может быть, там помогут”. Я устроила ее сына, его проконсультировали, пролечили, и она потом мне говорила: “Мария Александровна, я вам так обязана, я получила нормального ребенка (там действительно было удивительное неврологическое отделение); я, конечно, постараюсь все сделать для вашей сестры”. (Я же не объявляла, что сестра-то троюродная). И она действительно ее провела по четвертому отделению, там такие препараты были!.. И шло время под Пасху, Лида готовилась к выписке. Я на второй день Пасхи прихожу, меня эта Татьяна Гавриловна встречает: “Мария Александровна, такая беда, у Лидии Васильевны обострение психоза”. Но если столько времени обострение психоза, они отправляют в интернат (я родственницей не считалась, записана же троюродная). Я спросила: “Что же, в интернат?”. И она ответила: “Конечно, нет. Ради вас я ее оставлю. Но вы понимаете, что к ней вернулось прежнее состояние, в котором ее положили…”. На прощанье она мне сказала: “Вы завтра не приезжайте, вы мне позвоните, не бросайте вашу больную”. (Я в это время еще сама руку сломала). Лида была совершенно неконтактная, я никак не могла ее направить в русло второго дня Пасхи. Расстроилась ужасно: и тетя Оля-то лежит, и к Лиде теперь надо чаще ходить… Я вышла, доехала до дома, где живет тетя Оля, а там проходит 50-й трамвай, я вдруг увидела 50-й трамвай и сначала сделала, а потом уже сообразила, что и почему я сделала: я вдруг села в этот 50-й трамвай и поехала на Немецкое кладбище, и только в вагоне сообразила, почему я так сделала: единственная надежда — поехать к батюшке на могилу и его попросить, что делать. Он ее знал и всегда мне подсказывал, чтобы я не волновалась, поддерживал меня как-то, когда с Лидой трудно было. Я приехала; второй день Пасхи, у меня яичка красного с собой не было, но просила я его очень горячо. На другой день я звоню в отделение, Татьяна Гавриловна говорит: “Мария Александровна, приезжайте и скорее забирайте Лидию Васильевну. Был какой-то кратковременный психоз, сейчас она вернулась к своему прежнему и даже лучшему состоянию, она совершенно компенсирована, но надо ее как можно скорее забрать отсюда”. Я опять попросила соседку, собрала вещи, чтобы взять Лиду, и увезла. Лида была в хорошем состоянии, ремиссия у нее продолжается до сегодняшнего дня, а это было, наверное, в 1982 году. Вот это уже чудо на могиле. Удивительный он был молитвенник, потрясающий.

Я сейчас вспоминаю его улыбку. Я к нему пришла с какой-то трагедией, уж не помню. “Трагедии”-то мои выеденного яйца не стоили, но за горло брали. Я рассказала ему все, и вдруг он принялся смеяться. И мне тоже так смешно стало, уборщицы даже испуганно посмотрели, мы не могли от хохота удержаться. Он как раз был из тех, с которыми ты все время как в футляре, тебя Господь все время со всех сторон охватывает Своей любовью, — такое его отношение радостное было. Ну, а на исповеди… У него не было проповедей, он на исповеди маленькую беседу проводил, но всегда казалось, что ты вот с этим и пришла, и он тебе говорит. Я помню, мы раз женщину выставили, такая мать Ирина, которая где-то в Лавре под деревом спала. Она приехала к нам и сказала, что у нас останется, организует монастырь: “Вот как раз очень хорошо, я буду игуменьей, у нас будет хороший монастырь”. А у нас была теснотища, мы в эту комнату поселили отца Никона, а ее с трудом выставили. Это было ужасно, я страшно мучалась, пришла на исповедь, и вдруг он стал говорить о странноприимничестве. Когда я к нему подошла, он сказал: “Ну Ирину-то я очень хорошо знаю, слава Богу, что от нее освободились. Она бы вас всех с ума свела”. Такие вот были встречи с батюшкой.

Домой я к нему ходила. Он всем молодым разрешал ходить домой. И Мария Францевна все это принимала как должное. А ведь это не просто “пришел домой”. К ним приходишь, и первое, с чего начиналось — тебя кормят. Накормят до отвала, а после этого уже батюшка приглашал к себе с вопросами, со всем, а потом еще чай пить позовут. Вся молодежь приходила, ее кормили, он у себя принимал, потому что в церкви прослушивали, да и настоятель ревниво следил, что много молодых ходит. Дома, наверное, тоже прослушивание было, но мы в комнату уходили, там он очень откровенно говорил; может быть, он знал, где есть прослушиватели, где нет. Туда Катя к нему принесла предсмертную исповедь Пастернака, он ее читал.

Интересно было последнее. Он умер 20 сентября 1963 года, а как-то я к нему пришла весной, может быть, пасхальные дни были, не помню, и вдруг он мне стал говорить о выборе духовника или духовного отца. И сказал такую фразу: “Если у тебя склонность к монашеству, тогда нужно обязательно идти к монаху, потому что белый многое может упустить; но если у тебя склонности к монашеству нет, ни в коем случае не иди к монаху, он тебя изломает, обязательно возьми себе белого священника”. И я тогда думала: ну чего он мне об этом говорит? Мне это все не нужно, у меня есть отец Николай, у меня все твердо и хорошо… А он говорил, потому что уже знал, что его скоро не будет.

Я стала ходить в Лавре к архимандриту Серафиму, потому что мама у него была, Катя у него была; причем он мне сказал: “Ну, что мы будем определять, тебя отец Николай определил, мое дело — тебе помогать и о тебе молиться, больше я ничего тебе сделать не могу”.

Примечания

- © М. А. Крашенинникова, 1999 ↩

- См. Монахиня Игнатия (Петровская). Высоко-Петровский монастырь в 20–30 годы // Альфа и Омега. 1996. № 1(8). Архимандрит Агафон в схиме — схиархимандрит Игнатий; см. Схиархимандрит Игнатий (Лебедев). Письма из заключения // Альфа и Омега. 1997. № 1(12); Старчество на Руси. М., 1999. ↩