«Все русские виноваты» — что на это ответить? Александр Асмолов

Пропаганда и черно-белый мир

— Александр Григорьевич, вы много лет пишете и говорите про расчеловечивание. Кажется, что сейчас это главное слово, которое описывает происходящее с нами.

— Я действительно очень многие годы занимаюсь психологией личности. Изучаю то, как человек становится субъектом своих действий. <…>

Человечность — это право принимать собственные решения.

Это право ходить с той ноги, с которой ты сам решаешь. Это возможность оказаться в жестких иерархических тоталитарных системах тем, кого не назначают. Тем, кто назначает сам себя, как говорил один из наших учителей в МГУ, Мераб Константинович Мамардашвили (советский философ, доктор философских наук, профессор МГУ. — Примеч. ред.).

И через эту призму я смотрю, кем себя в любые времена и века назначали люди, которых мы помним и будем помнить.

Кем себя назначил Сократ? Он предпочел расстаться со своей жизнью как физического существа, чтобы отправиться в моральное бессмертие. Я не говорю, что Сократ был величайшим философом, что он раскрутил Платонову идеологию. И стал блистательным педагогом, который породил майевтику — науку о родовспоможении свободной мысли.

Во все времена — даже в самые сложные — у человека была возможность взращивать в себе человеческое. <…>

Когда мы говорим о человечности, субъектности и праве человека на выбор, то имеем в виду все их атрибуты — сопереживание, сострадание, способность чувствовать боль другого человека, как свою боль; способность понимать, что вокруг нас нет ни эллина, ни иудея, ни немца, ни француза, ни русского, ни украинца — все это прописки в более глобальную этническую или более глобальную социальную нишу.

Стоит вам сказать, что вы — грек, значит, вы включены в одну из могучих общностей уникальной культуры, и это великолепно. Стоит вам сказать, что вы — француз, и вы начинаете раскапывать в себе этническую идентичность как француза. Стоит вам сказать, что вы — русский, и вы вспоминаете о патриотизме, о великом и могучем русском языке, и сердце ваше наполняется гордостью за дела гениев и мастеров русской культуры.

Александр Асмолов. Фото: Анна Данилова

— Сейчас сказать «я — русский» в интерпретации многих людей, в том числе наших соотечественников, это фактически признать, что вы принадлежите к культуре, которая должна быть отменена, которой нигде не место, и руки вам никто не подаст.

— …Близкие моему сердцу коллеги приняли решение искать пути своего жизненного развития в других местах мира. Это их выбор. Но я здесь.

Когда я вдруг вижу, что они говорят — «вы стали теми, кто предал гуманистические идеалы», «вы поддерживаете тоталитарную систему», «своим существованием вы длите то, что приносит зло» — я отношусь к ним с сопереживанием.

Почему? Может быть, это прозвучит сейчас с достаточной степенью болезненности. Но я вижу отзеркаливание тех, с кем они вступают в полемику. Вижу практически ментальную матрицу тех, кого они отрицают и от кого хотят освободиться.

…Во время Великой Отечественной войны в ситуации радикализации люди, на работах которых я воспитывался, которых любил… Назову, по крайней мере, двух из них — Илья Эренбург и поэт Константин Симонов. А рядом с ними — автор «Поднятой целины» и «Тихого Дона» Михаил Шолохов.

Эти люди в годы войны вдруг выпускают произведения, которые называются лаконично и емко — «Убить немца» (имеются в виду рассказ М. Шолохова «Наука ненависти», стихотворение К. Симонова «Убей его!» и эссе И. Эренбурга «Убей», выпущенные в 1942 году. — Примеч. ред.).

Обратите внимание, не «Убить фашиста».

— Угу.

— Обратите внимание, не вступить в противодействие с чудовищным режимом, подчеркиваю.

Я бы всем давал работу Умберто Эко о фашизме — одна из гениальнейших работ (Умберто Эко написал эссе «Вечный фашизм» на основе лекции, которую прочел 25 апреля 1995 года в Колумбийском университете. — Примеч. ред.).

Что произошло с Эренбургом? Что произошло с Симоновым? Что произошло с Шолоховым? «Убить немца». Давайте продолжим. Убить Гете. Гете — немец. Или если бы мы начали, как во время войны 1812 года, убить француза. Пожалуйста, убить Вольтера. Я не случайно говорю эти слова.

Каждый раз, когда мы впадаем в грех обесценивания человека как субъекта своих собственных действий и начинаем мыслить глобалистскими категориями, то стираем в человеке личность. <…>

Сегодня происходит следующее.

Пропаганда полна формул человеконенавидения.

Но это не просто человеконенавидение. Пропаганда идет по формуле геноцида, когда ты виновен только в том, что ты родился как украинец, чех, француз, русский и так далее.

Я хочу спросить тех, кто говорит: «Все русские виноваты». Друзья, а не являетесь ли вы помощниками или носителями той же идеологии расчеловечивания, которая ориентируется только на принадлежность к определенной этнокультурной традиции и начинает заниматься дискриминацией и стигматизацией всех, кто на вас не похож?

Не получается ли еще одна оппозиция — уехавшие против оставшихся? «Ты виновен лишь только тем, что ты уехал», — говорят одни и клеймят предателями. «Нет, ты виновен только тем, что остался», — отвечают другие. Это зеркальная логика.

В этом смысле слова и то, и другое — яркий символ потери видения личностного в личности. <…>

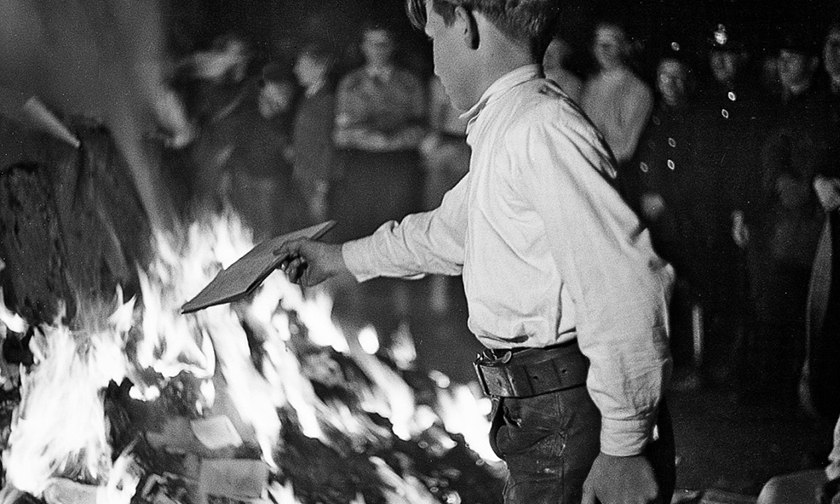

Каждый раз, когда мне кто-то говорит: «Не играйте Чайковского», — [мне хочется ответить]: а вы продолжите. Не играйте Чайковского, не играйте Рахманинова, уничтожьте Набокова, не читайте Солженицына. Вспомните фашистские шествия, когда книги предавались сожжению и души тех, кто делал эти книги. Фашисты сжигали Гейне.

Сожжение книг в Германии, 1938 г.

Поэтому самое грустное в этой ситуации — навязывание радикализма любого рода. Радикализм — брат фундаментализма, фундаменталистского мировосприятия. И восприятие других людей как не людей — вот что происходит.

Недавно одна моя коллега, к которой я отношусь с нежнейшим почтением, Катя Шульман (российский политолог и публицист Екатерина Шульман признана иностранным агентом. — Примеч. ред.), сказала: «Насколько морально сложно, — я говорю по смыслу, а не цитирую текст, — тем, кто продолжает нести идеи человечности, находясь в Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге и так далее. Как важно, что они там есть, и насколько им порой морально тяжелее».

Я еще раз подчеркиваю, такие люди, как многие мои коллеги, не будут видеть в другом человеке безличность и относиться к нему равнодушно.

Сведение сознания к черно-белому видению мира — это дорога к расчеловечиванию, где бы оно ни происходило.

Как Виктор Франкл выжил в лагере смерти

— Это защитный такой механизм? Можно ли его так назвать?

— …Может ли стратегия страуса — а именно прятание головы в песок своих болей, конфликтов — быть защитным механизмом? Здесь что-то другое. Конечно, защитные механизмы, как доспехи твоей личности, так или иначе спасают тебя от душевных ран — это вещь невероятно важная.

Когда мои коллеги на Западе обсуждают проблемы толерантности и ищут те или иные лингвистические конструкции, которые ее передают, то говорят об открытости сознания или установок. Я, как человек, который развивает историко-эволюционный подход к реальности, говорю так: толерантность — это норма поддержки разнообразия. <…>

Виктор Франкл

Но мне же надо передать это на русском языке, чтобы услышало большее количество людей. Вдруг я нахожу в словаре Даля замечательную вещь: «Умный рассудит, а глупый осудит». Толерантность в логиках и словарях, близких к Далю, — это широта души, это великодушие.

Когда мы сталкиваемся с тем, о чем вы сейчас спрашиваете, я хочу, чтобы все читали уникальную онтологию, онтологию отстаивания и преображения, как люди действовали в сложные времена. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я доведу до абсурда некоторые вещи.

Подходит Фрейд к Франклу. Ситуация, которой не было, я предлагаю воображаемые ситуации. Как вы помните, Зигмунд Фрейд — создатель психоанализа, а Виктор Франкл — создатель экзистенциальной психологии.

— «Сказать жизни “Да!”».

— «Сказать жизни “Да!”». Подходит он к Франклу и пролистывает его книгу «Сказать жизни “Да!”» или «Человек в поисках смысла: от лагеря смерти к экзистенциализму», делаю акцент на полном названии. И говорит Фрейд: «Дорогой Виктор, не хотите ли побыть у меня на кушетке? Находясь в заключении, потеряв всех своих близких, которые были замучены и сожжены в фашистских лагерях смерти, что вы делаете? Вы вдруг пишете «Сказать жизни “Да!”» В самой тяжелой жизненной ситуации вы вдруг говорите, что человек ищет смысл и что самое страшное — это схлопывание перспектив».

«Дружок мой, — продолжает Фрейд, — я все понял. Вся экзистенциальная терапия — это сублимация. Вам ничего не осталось, как заняться защитным механизмом. Я ведь про это уже писал — у меня была книжка о Леонардо да Винчи, где я все его картины анализировал как возгонку, сублимацию, потому что он не мог овладеть красивыми женщинами и стал великим художником».

Я довожу до абсурда, но я не просто отвечаю на ваш вопрос: легко ли мне было как психологу сказать: «Дорогая Аня! Вы же по имени, как Анна Зигмундовна Фрейд, у вас одно имя, поэтому вы абсолютно правы. Я рад, что вы как филолог и журналист увидели, что происходит с этими людьми».

Узники концлагеря Бухенвальд

Это будет упрощенная картина реальности, потому что в самых кризисных ситуациях, в самых критических появляется Франкл. Читайте «Сказать жизни “Да!”». В ситуации безысходности что сделал Франкл? Он себя не приговорил к безысходности. Он себя все равно считал человеком перспективы. Тем самым онтологизировал реальность (онтологизировать — делать существующим, присутствующим. — Примеч. ред.).

Как только вы себе говорите: «Я умер, я умер, я умер. Я в абсолютном зле, я в абсолютном зле, я в абсолютном зле, — и еще добавляете: — А те, кто там остались, в этом еще более виновны», — тем самым вы конструируете ситуацию абсолютного зла.

Есть другие пути — это путь Франкла, это путь Бруно Беттельгейма, автора книги «Просвещенное сердце», которую сегодня надо читать и перечитывать (Бруно Беттельгейм — американский психолог и психиатр австрийско-еврейского происхождения, 11 месяцев был узником Дахау и Бухенвальда. — Примеч. ред.). Бруно Беттельгейм создал уникальную детскую терапию. Она родилась, когда он был в системе концлагерей. И потом возникла Чикагская школа Бруно Беттельгейма.

Я бы сегодня везде опубликовал статью Бруно Беттельгейма о психологической привлекательности тоталитаризма. В ней рассказывается, как человек расплачивается за комфортную жизнь при тоталитарном режиме потерей своей собственной души.

Наконец, странный еще один пример. Сталин умер 5 марта 1953 года. Через некоторое время в один из лагерей ГУЛАГа к человеку приходит руководство лагеря и говорит: «Вас реабилитировали».

Этого человека многие в России знают по лампе Чижевского, забывая, что он — ученик Владимира Ивановича Вернадского, автор книги «Эхо солнечных бурь», где он показывает, что наиболее крупные психические нарушения возникают в ответ на протуберанцы Солнца.

Александр Чижевский мечтал в больнице сделать астролаборатории, чтобы появилась гелиобиология и гелиомедицина, показывающая, насколько каждый из нас космическое существо, а не только существо земное. Он, естественно, оказался в лагере со своими воззрениями, как и Вернадский, который тоже тяжело жил в те годы.

Александр Чижевский

И ученому говорят: «Вы свободны, вас реабилитировали». Великолепно!

Я бы поставил эту сцену. Приходит он к начальнику ГУЛАГа: «Знаете, у меня просьба. Я здесь веду под Колымой исследования, как данное положение звезд влияет на поведение личности, на поведение человека, — но я не довел работу до конца. Вы можете разрешить мне остаться в ГУЛАГе еще месяц-другой? Я работу доведу до конца, — отвечает Александр Леонидович Чижевский, — и тогда я готов покинуть эти замечательные для исследований места».

Я не случайно рассказываю эти истории. Сам приговор — одна из самых тяжелых трагедий в жизни личности, приговор себя к беспомощности, приговор себя к тому, что ты уже живешь в мире абсолютного зла. Накликать апокалипсис всегда можно.

Культура как победа над страхом

— Я повторял и повторяю все последнее время идею, которую на меня навела книга замечательного социолога и философа Зигмунта Баумана «Моральная слепота».

Что такое абсолютное зло? Это отсутствие альтернатив.

Находишься ли ты, не побоюсь этого слова, в Ницце, уехав из Ржева или Пскова, находишься ли в Афинах, Париже или в каком-нибудь Бостоне…

— Много прекрасных городов.

— Много прекрасных городов. Если при этом ты сам смотришь через призму, что у них там абсолютное зло, они, оставаясь там, только несут это абсолютное зло… Я еще раз говорю, я сочувствую.

Почему? Потому что тем самым мы вдруг выступаем против культуры, сами инкапсулируемся, сами заковываем себя в кандалы собственного разума и забываем, что ничто так не выступает против одномерности, как культура.

Культура Бахтина, культура Выготского, культура Толстого. Посмотрите, сколько сейчас вышло книг Толстого со словом «Одумайтесь!».

Посмотрите, насколько сегодня современен Джон Донн, который говорит: «Никогда не спеши узнать, по ком звонит колокол, он звонит по тебе самому».

Сегодня культура — и Толстого, и Рахманинова, и Юрия Любимова, и Вознесенского, и Евтушенко — встает и действует, как никакая другая и культура, и литература.

В руках у меня книжка Ольги Седаковой «Вещество человечности». Даже само по себе название этой книги крайне важно.

Что происходит с теми, кто начинает видеть мир черно-белым? Опять же обращусь к диагнозу не Фрейда и не Франкла, а человека света, человека культуры Ольги Седаковой. Ее гениальная книга «Посредственность как социальная опасность» — вот исток того, что сегодня происходит в разных странах мира.

Как только мы убиваем разнообразие, мы делаем путь человека бесчеловечным, и тем самым становимся подобными тем, кто это разнообразие считает ключевым врагом жизни. А жизнь — это разнообразие.

— Я сейчас как раз думала про французский экзистенциализм. Он прошел обратный путь, как мне представляется, от морального релятивизма — нет ни хорошего, ни плохого, все это существует в нашем сознании, и все человеку дозволено (например, ранний Альбер Камю). Пройдя через Сопротивление и через войну, они пишут — «Экзистенциализм как гуманизм». Вдруг оказывается, что есть абсолютно точно хорошие дела, точно плохие дела. Спасти ребенка — это точно хорошо; совершить плохой поступок — убить человека, это точно плохо.

— Опять мы переходим, Аня, к источнику бездонного оптимизма. У нас такая великая сила — с нами Экзюпери, с нами Сартр, с нами тот же самый Камю. А Набоков, который бичевал уравниловку. А Замятин, который показал мощную антиутопию «Мы». А Платонов, который говорил блестящие характеристики, предупреждая о бесчеловечности, цитирую один из его рассказов «Фро»: «Он на гробе жены колбасу резал, вследствие отсутствия хозяйки и присутствия аппетита».

Сегодня культура со всеми нами, только надо видеть эту культуру, слышать то, что делает поэзия. Гете — он и в Африке Гете. Шекспир — он и в Венесуэле Шекспир. Толстой — всюду Толстой.

Когда сегодня выходят удивительные спектакли — это победа над страхом. Но не в стиле катарсиса как очищения, одного из мощных защитных механизмов, а в стиле конструирования реальности, в которой главная ценность — это ценность человечности.

«Не спорьте с мамой о политике — вы ее этим убьете»

— Сейчас через каждую семью фактически прошли линии раздора. В нашем непосредственном окружении происходит деление. Вы говорите о нем, как о делении на касты — «ты с кем?»

— Я об этом немало писал. Недавно выступал перед психологами, что мы должны помогать в ситуации разрыва времен, когда ментальная гражданская война вошла в дома и семьи. И за этим стоит не просто когнитивный диссонанс как рассогласование знаний, а ценностный диссонанс. <…>

Я благодарен Андрею Лошаку за его фильм о разрыве времен (речь о фильме Андрея Лошака «Разрыв связи» (2022). — Примеч. ред.), который эту феноменологию интереснейшим образом препарирует. Когда я эту картину смотрел, у меня почему-то перед глазами всплывал фильм под названием «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма. Это не случайные ассоциации.

Когда родители ссорятся с детьми, когда сестры, как показал Лошак, вступают в конфликт с собственными братьями, что за этим стоит? То, что у нас с вами уникальные матрицы сознания с разными ценностными установками.

Все происходящее доказывает, что в России мы часто сталкиваемся с психотипом фанатичной личности.

Это человек с одним мотивом, и разрушить его — это значит не только разрушить его веру, это разрушить его личность.

Ко мне приходит замечательная девушка и говорит: «Я начинаю ненавидеть свою мать. Как она не понимает, что то, что происходит, это же расчеловечивание, это дегуманизация, это чудовищно! Моя мать говорит, что они на меня донесут, если я буду придерживаться [таких взглядов]. Как она не понимает, что она стала заложницей манипуляции телевидения или других картин реальности?»

Я хотел на это ответить: «Как вы не понимаете, что вы подкладываете детонатор, бикфордов шнур под сознание фанатика. Вы этим его убьете». Человек верил… <…>

Мои родители прошли Гражданскую войну и Великую Отечественную войну. Как бы они приняли нынешние события — не знаю. Только могу предположить, что у матери хватило бы мудрости, а отец нашел бы какие-то варианты общения. Почему я об этом говорю? Это уже личное.

На моих глазах муж моей сестры, писатель Владимир Тендряков, много раз говорил моему отцу, пытаясь объяснить: «Григорий Львович, это же тоталитарная сталинская система. Как вы можете это принять?» Эти диалоги шли всегда в моей семье, начиная с 1964–1965 годов. Отец отвечал: «Владимир Федорович, мы спасли страну. Да, мне пришлось в Ростове взорвать станцию, чтобы город не завоевали немцы, но мы не дали пройти немцам».

Другой замечательный писатель, который присутствовал при этих спорах, Виктор Некрасов, автор книги «В окопах Сталинграда», как-то пытался, чтобы Тендряков понял моего отца.

…Другой писатель, в моей семье живший и близкий моему сердцу Владимир Войнович, умел с юмором смотреть на действительность. Сегодня как никогда фантастика, юмор, обсуждение общих ценностей [могут помочь]. Скажите, пожалуйста, вам нравится «Обитаемый остров» Стругацких? Вам близки «Братья Карамазовы» или то, что писал Толстой? <…>

Не идите [на разговор] с отбойным молотком, который разрушит другого человека. Он от этого только впадет в аффект и потеряет возможность общения через интеллект.

Иными словами, культуротерапия через русскую великую классику, через великую классику мировой литературы сегодня как никогда показывает, что есть выход даже с теми, кто вас в упор не видит. Даже с теми, кто как зомбированный.

Чем больше мы называем их зомби, тем больше мы унижаем их достоинство и отказываем им в праве быть личностями.

В этих дискуссиях, вооруженные любовью к человеку, мы хватаемся за пистолет, только потому что: «Ах, ты не либерал!..» Обсуждать вопросы: ты за кого, ты за Ельцина или ты за другого лидера — это нонсенс. А у нас люди полны этими вопросами.

Подобного рода общение имеет ключевой дефект — оно не входит в рамки культурных координат.

— Спасибо! Мне кажется, сейчас это целительные слова для очень многих, кто нас смотрит.

Где найти силы, если кажется — выхода нет

— Как быть человеку, который понимает, что он не вывозит происходящее — в первые месяцы были одни чувства, сейчас другие. Очень много вижу людей, которые рассыпаются, которым с каждым днем все больше кажется, что выхода нет.

— Когда с каждым днем все больше кажется, что выхода нет, когда ты занимаешься самоприговором, надо вспомнить мудрость Гиллеля — одного из мудрецов, который жил еще до времен появления христианства.

Гиллель говорил: «Если не я для себя, то кто для меня?» «Но если я только для себя, то зачем я?» «Если не я, то кто?» Последнее: «Если не сейчас, то когда?»

Вот эта четырехтактная аксиоматика нравственности Гиллеля, как уникальное описание борьбы личности внутри самого себя, всегда присутствует. Многоголосие, которое есть у нас. Мы с вами, я это не раз подчеркивал, многояйные.

Вы очень точно метафорично сказали: когда я рассыпаюсь, теряю свое я — что делать? Знаю, сколько на Земле людей, которые сегодня рассыпаются. Сколько тех, которым я могу прийти и помочь. И что личность человека — второй акт в спектакле Гиллеля: «Если я только для себя, то зачем я?» Личность человека имеет ключевую ценностную установку — заботу о другом человеке.

У меня много дел. Вокруг меня столько рассыпается, что если я буду еще и посыпать себя пеплом — ну, сгорю, но при этом не успею помочь другим.

Есть ли у тебя значимые другие? Есть ли у тебя еще кто-то на Земле, кого ты любишь? Есть ли у тебя кто-то на Земле, кто не может без тебя дышать и без кого не можешь дышать ты? Всегда такие люди есть на Земле.

Это твой ребенок может быть. Твой брат. Твои родители. Много людей на Земле, которые относятся к величайшей категории, связанной с человечностью — значимые другие.

Пока я знаю, что я могу помочь значимым другим, я не рассыплюсь.

Пока я знаю, что могу помочь значимым другим, я знаю, ради чего, ради какого смысла, зачем я действую и живу.

— Мы жили в благотворительном сообществе с таким пониманием мира, что мы не можем исправить все, не можем поменять систему оказания медицинской помощи, но в наших силах обустроить небольшой клочок земли вокруг себя, помочь тем, кого мы видим рядом с собой.

Люди обустраивали этот клочок очень по-разному — кто-то помогал пациентам с муковисцидозом, и сейчас перебои с поставками лекарств; кто-то что-то делал с онкологией. Вдруг этот клочок земли у тебя просто проваливается в болото. Ты его обустраивал, был понятен маршрут того, что мы делаем, вдруг все уходит из-под ног.

— Это абсолютно мудрые слова. Когда ты видишь, что на твоих глазах рушится то, что ты делал год, два, десятилетия — поверьте мне, это сиюминутная внешняя картина. Все равно ценностные установки, ради которых это создавалось, действуют.

Когда вы говорите, например, об онкобольных, или я мечтаю, чтобы у нас развивалась онкопсихология, то это значит — есть люди, которые в себе несут это как программу жизненных действий. И то, что сегодня и здесь затормозилось, рассеялось, продолжится. Потому что остались замыслы, уникальный наработанный опыт, компетенции.

Что такое профессиональное развитие? Это компетентность к изменению компетенций.

В этой ситуации вы все равно находите ходы, как действовать.

Многие мои друзья создавали уникальные инновационные программы образования. Сегодня они говорят: «Неужели, когда идет каток всеобщей унификации, все кончилось?»

Нет, и еще раз нет. Сегодня у нас настолько развилась субъектность, что люди, которые это делали, продолжат. Более того, сегодня мы живем, как бы ни пытались разорвать связи, в мире сетей. А в мире сетей даже малый сигнал может изменить все движение системы.

Поэтому даже если сейчас закупорка, даже если сегодня тромб, все равно вы сделали эмбрионы будущего.

— Сегодня мало у кого столько работы, как у психологов, ваших учеников. В каком состоянии находится человек помогающей профессии?

— Старая формула: «Врачу — исцелися сам», — относится и к психологу. Когда я выступал недавно, сказал: «Психологи, берегите свои лица». Когда между психологами начался тот же диссонанс, что и в семьях — «вы за кого дружите?» Быть Котом Леопольдом было бы в этой ситуации нелепо, странно и смешно…

Но сегодня ключевая травма времени — травма взаимонепонимания. Об этом сказал мой друг и коллега, замечательный психолог Вадим Петровский.

— Абсолютно.

— В этой ситуации, когда у психологов происходит выгорание, есть запрос на разные виды мудрой экзистенциальной терапии, гештальт-терапии, когнитивно-поведенческой терапии. Все это инструменты решения многих проблем.

Я мечтаю о том, чтобы мы создали Ассоциацию психологов личности, которая помогала бы психологам, которая стала бы для них вроде психологического громоотвода, чтобы они не выгорали. Я это очень хочу сделать. В этом меня очень поддерживают мои коллеги, петербургские психологи. <…>

В ситуации травмы взаимонепонимания мы, так или иначе, должны понять — поддержка человечности, разнообразия, веры человека в самого себя, взращивания в нем субъектности невероятно важны. И для психологов, и для мастеров образования, и для тьюторов, и для менторов — для нас всех это невероятно важно, и мы вместе.

— Спасибо вам.

Александр Асмолов советует прочесть:

— Виктор Франкл, «Сказать жизни “Да!”»;

— Виктор Франкл, «Человек в поисках смысла»;

— Бруно Беттельгейм, «Просвещенное сердце»;

— Бруно Беттельгейм, «О психологической привлекательности тоталитаризма»;

— Умберто Эко, «Вечный фашизм»