В интервью Правмиру заведующий кафедрой биофизики физического факультета МГУ Всеволод Твердислов рассказал о своих родителях, о детстве и студенческих годах, об учителях, о значении науки для будущего, перспективах ее развития, взаимоотношениях науки и религии.

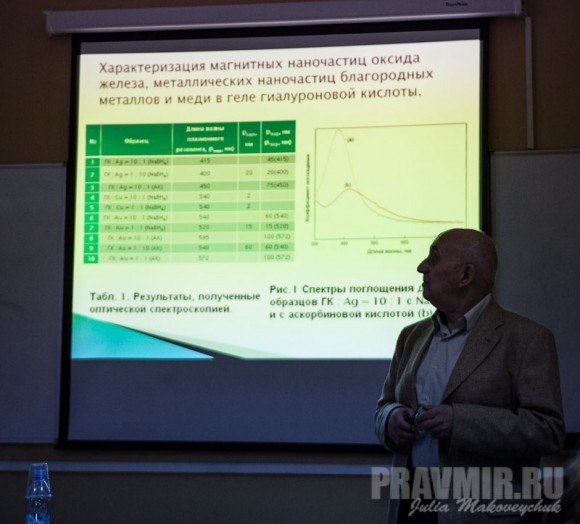

Всеволод Твердислов, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой биофизики физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, родился 7 января 1941 года в Москве, в 1964 году окончил физический факультет МГУ, был оставлен на кафедре биофизики.

В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию «Параметрический насос и активный транспорт ионов в клетках», в 1983 году — докторскую «Параметрические и структурные механизмы регуляции переноса ионов, молекул и молекулярных комплексов в мембранах».

Заслуженный профессор МГУ (1999), дважды лауреат Ломоносовской премии, читает курсы: «Введение в биофизику», «Современные проблемы биофизики», «Биофизика мембран» на физфаке МГУ, а также курс «Биофизика» на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ, ведет передачи о науке на ТВ-канале «Просвещение» и в интернет-телевидении.

— Всеволод Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих родителях, о детстве.

— Я родился за несколько месяцев до войны, 7 января 1941 года, на Рождество Христово, хотя тогда, конечно, этот праздник не отмечался. Маму мою звали Мария. А отец мой родился в 1886 году — я поздний ребенок и он был поздним. Его отец, мой дед, родился в 1836 году, то есть еще при Пушкине! Поразительный разброс по времени!

Твердисловы — старый дворянский род, но не крупный. Дедушка с бабушкой жили в Тверской губернии, отец мой, как впоследствии и я, рано остался сиротой, но смог окончить кадетский корпус, а потом и Императорский институт инженеров путей сообщения в Петербурге. Окончил блестяще и с 1912 года был царским инженером.

О том времени он по понятным причинам рассказывал очень мало, но один из его немногих рассказов мне запомнился. После первого и второго курсов их посылали на летнюю практику — тогда как раз Транссиб строился. Назывались они помощниками машиниста, а по сути работали там кочегарами, гоняли паровозы по Транссибирской магистрали.

А ведь учились в Императорском институте инженеров путей сообщения дети из дворянских семей — белая кость. Вот такую практику проходила эта белая кость, чтобы знать, как работает дорожная система. Тогда же отец увидел, как испытывают мосты. Когда по мосту проезжал первый паровоз, инженеры, проектировавшие и строившие мост, стояли под ним. Осечек не было — на совесть все делали.

Перед Первой мировой войной отец занимался строительством и реконструкцией Мариинской системы (это водный путь, соединяющий Петербург с Москвой), потом работал на Перервинской плотине. В двадцатые годы начались сложности из-за дворянского происхождения, и он уехал прорабом на строительство Беломорканала, который был продолжением Мариинской системы. Это, вероятно, спасло его от ареста — и так в лагере работал, в грязи, вместе с заключенными.

После Беломорканала он работал на разных стройках, а в 1937 году Ежов, который был одновременно наркомом внутренних дел и наркомводом, начал руководить строительством канала Москва-Волга. Отца призвали и назначили на совершенно расстрельную должность — начальником управления технического контроля по строительству канала. Расстрельную в буквальном смысле — за малейший сбой в работе его могли расстрелять. Но обошлось, построили канал прекрасно, до сих пор все шлюзы работают.

Потом он был крупным руководителем в Министерстве речного флота и проектировал Волго-Донской канал, но до завершения строительства не дожил — умер в 1953 году. Мне было 12 лет. Отец всегда считал, что я должен пойти по его стопам, в инженеры. Помню, приехали мы на Ленинские горы с родителями, когда только строилось новое здание университета, и мама сказала мечтательно: «Вот бы Севе здесь учиться». «Нечего ему здесь делать, — решительно возразил отец. — Здесь готовят учителей, а у него инженерный ум».

Видел себя только физиком

Наверное, я действительно мог стать инженером, но отец рано умер, а в одном классе со мной учился Саша Франк, сын тогда еще будущего лауреата Нобелевской премии по физике Ильи Михайловича Франка. Я у них дома бывал очень часто, и там, естественно, много и с увлечением говорили о физике. Классу к восьмому видел себя только физиком.

— А учились в математической школе?

— Что вы, специализированные школы позже появились, а я учился в обычной замоскворецкой. Учились там и дети ученых, министров (два ведомственных дома построили в Замоскворечье после войны — Министерства речного флота, где и моему отцу дали квартиру, и Министерства среднего машиностроения), но много было и ребят из совсем простых семей, причем в большинстве безотцовщина — на войне погибли отцы.

И что удивительно, особенно по контрасту с нынешним временем — не помню никакого антагонизма между детьми обеспеченных высокопоставленных родителей и ребятами из бедных семей. Все вместе гуляли, играли, дрались, мирились, стояли горой друг за друга. Дружили! Иногда, еще при жизни отца, в младших классах, я вдруг замечал свои вещи на ком-то из ребят. Стоило мне открыть рот, как мама говорила: «Так надо». И больше это не обсуждалось. Все, кто был более-менее обеспечен, старались помочь другим, мамы мамам передавали детскую одежду.

После смерти отца и нам стало труднее материально. Мама работала машинисткой, по возможности брала подработку, сделала все возможное, чтобы я встал на ноги, но весьма часто мы испытывали материальные затруднения. Тем не менее, считаю, что у меня было счастливое детство — я купался в атмосфере любви, дружбы.

Все, чем я занимался в науке, придумывал сам

— Кто в детстве или в студенческие годы особенно повлиял на вас, помог сформироваться как личности и как ученому?

— Мне трудно кого-то выделить. Думаю, что все понемногу. До сих пор помню участкового дядю Мишу. Фронтовик, добрейший человек, всех родителей и детей знал по именам. С учителями мне повезло. Хоть школа, как я уже сказал, обычная была, они так хорошо знали и умели объяснить свои предметы, что все мы с легкостью, без всяких репетиторов, поступили на физфак МГУ, в МИФИ, физтех. Человек 15 из нашего и параллельного класса в физики пошли — это очень много!

Людей, у которых я чему-то учился и в науке, и в жизни, много, но вот руководителей в прямом смысле слова у меня никогда не было. Дипломом моим руководил профессор Шноль, но он прочитал дипломную работу, когда мама ее напечатала на машинке в черновом варианте. А и кандидатскую, и докторскую диссертации я от начала до конца делал сам, даже темы сам придумывал. Когда кандидатскую подготовил, стали решать, кто будет моим научным руководителем — на титульном листе положено указывать. Решили, что профессор Блюменфельд, заведующий кафедрой биофизики, поскольку он всем на кафедре руководил.

Ни в коем случае не считаю себя самородком, просто так получалось, что все, чем я занимался в науке, придумывал сам. Но и методологически, и мировоззренчески я, надеюсь, продолжаю дело своих учителей: Симона Эльевича Шноля, Льва Александровича Блюменфельда, Игоря Андреевича Корниенко, моего старшего товарища Алика Заикина. Низкий им всем поклон. Симон Эльевич, слава Богу, продолжает трудиться на нашей кафедре. Ему 82 года, но он по-прежнему активен, увлечен, полон идей. Замечательное творческое долголетие!

Читал нам лекции и Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, о котором позднее Даниил Гранин написал роман «Зубр» (когда писал, часто приезжал к нам на кафедру), а также многие прекрасные физиологи. До сих пор на нашу кафедру работает 10 кафедр биофака — преподаватели этих кафедр учат биологии будущих биофизиков. Уникально! Для сравнения — на биофаке тоже есть кафедра биофизики, но на нее работает только одна кафедра физфака.

Связь с биофизикой началась в 1959 году — кафедра открылась, когда я на втором курсе учился, и я сразу понял, что это мое — мне всегда больше всего нравилась физика живого: электричество, движение молекул. Нас здесь учили фундаментальной биологии, фундаментальной химии (физической и квантовой), и все это в дополнение к полновесному физфаковскому образованию.

Количество часов вдвое или даже втрое превышало допустимое (я и сам теперь контрабандой перегружаю своих студентов), но на это закрывали глаза и ректор, и декан. Готовили действительно уникальных специалистов. И при этом предоставляли нам большую творческую свободу, поощряли инициативы.

Я развивался медленно. Среди студентов физфака было много ребят из академической среды, они уже курсу к третьему знали, куда пойдут работать, чем конкретно в науке будут заниматься. А я… Учиться всегда любил и школу закончил с золотой медалью, но в университете некоторые предметы — математика, теоретическая физика — давались мне трудно, получил несколько троек, поэтому в аспирантуру меня взять не могли, оставили лаборантом.

Видимо, интуитивно мои учителя почувствовали, что Сева Твердислов хоть и не отличник, перспективный студент. Надеюсь, что я не обманул их надежд. До сих пор люблю учиться, слушать других, но все, что сделал в науке, придумывал сам.

— А чем еще, кроме учебы, запомнились вам студенческие годы?

— С первого дня меня назначили старостой. Я был застенчивый мальчик, но хороший физиономист — заходя утром в учебную часть, по глазам инспекторов точно определял, что именно сегодня нашу группу будут проверять. Всех срочно обзванивали, предупреждали, и сколько ни приходили с проверками на лекции, группа всегда сидела в полном составе.

Видимо, за талант физиономиста меня и взяли в агитбригаду. Начинал я там как конферансье, потом Сергей Никитин позвал к себе в ансамбль песни — ему как раз тенора не хватало. В кукольном театре играл, чаще всего поросят: в «Трех поросятах», в «Винни Пухе». Агитбригада — одно из самых моих светлых воспоминаний.

Диплом каменщика 4 разряда

Сейчас уже мало кто помнит, что первые в стране студенческие стройотряды появились на физфаке. Я ездил в самый первый стройотряд — в 1959 году, после первого курса, мы поехали в Казахстан не на уборку урожая (на сельхозработы студентов и раньше посылали), а строить жилье. Тогда как раз началось освоение целины, а жить целинникам было негде — даже бараков на всех не хватало.

— Когда студенты-физики успели освоить строительные специальности?

— Нас готовили к стройотряду — комитет комсомола договорился с одним ПТУ в барачном поселке Раменки, и там организовали вечерние строительные курсы для первокурсников физфака МГУ. Днем мы грызли гранит науки в университете, а вечером учились каменщицкому делу в ПТУ. Я получил диплом каменщика 4 разряда. До сих пор могу сложить простую печь, просто времени на это нет.

С нашей поездки в Казахстан и зародилась традиция студенческих стройотрядов. В 1967 году, уже работая на кафедре и будучи секретарем комитета комсомола, я организовал реставрационный отряд, и мы поехали поднимать Соловецкий монастырь. За год-два до этого военные оттуда ушли. Там же с 1923 года был лагерь, СЛОН, а с 1938 по 1966 стоял учебный отряд Северного флота.

Больше всего, конечно, порушили там военные, потому что в лагере сидели люди, понимавшие культурно-историческое значение монастыря, было много верующих, духовенства. А когда пришли моряки, произошло основное разрушение.

Ощущение вселенского пространства

Мы первыми работали на восстановлении монастыря, разгребали завалы, начинали реставрационные работы. Человек восемьдесят нас, в основном физиков, приехало, два месяца там проработали. Даже разрушенный, поруганный монастырь произвел на меня потрясающее впечатление. Было ощущение вечности, мироздания, вселенского пространства. Считаю, что именно там я состоялся как ученый. Но осознаю это только теперь.

— Работа на Соловках как-то повлияла на ваше мировоззрение, в чем-то изменила его?

— Наверное, она была одним из этапов, но цельность мировоззрения у меня появилась лет 10 назад, а, может, даже позже, лет в 65. И я в этом не оригинален. По моим наблюдениям, многие ученые-естественники именно ближе к концу жизни начинают интересоваться проблемами мироздания. Можно вспомнить Пуанкаре, Эйнштейна, Бора, других выдающихся физиков. С годами начинаешь воспринимать Природу и мироздание как единое целое.

Трактовать такое восприятие можно по-разному. Некоторые называют это приходом к Богу. Я не знаю, кем и как создана природа, но точно могу сказать, что она упорядочена и разумна. Разумность ее проявляется в том, что в последовательности просматриваемых наукой эволюционных событий естественен эволюционный переход от неживой природы к живой.

Но на вопрос, откуда взялись законы эволюции и строения материи, наука не ответит никогда. Как ученый, я исследую единство живой и неживой природы, и это дает мне возможность оценить мудрость и красоту мира. В одной трактовке эта мудрость создана Богом, в другой — природой.

Никакие достижения науки не могут непосредственно опровергнуть существование Бога, а религиозные догматы не могут отрицать научного знания — противоборствуют только трактовки этих положений людьми. Наука и религия друг друга не опровергают, они лежат в разных измерениях, диалог между ними нужен и полезен.

Я сам этой весной по просьбе Московского Патриархата прочитал лекцию по биофизике священникам, которые ведут в семинариях и академиях занятия по концепциям современного естествознания. Человек тридцать молодых батюшек сидело, слушали с интересом и с пониманием.

У нас на физфаке с середины девяностых проходят встречи по проблемам физики и духовной культуры. В отзывах я слышал, что многим эти встречи были интересны, помогли людям лучше узнать и понять друг друга.

Научный атеизм наизнанку

— Как в связи с этим вы относитесь к открытию в МИФИ кафедры теологии?

— Осторожно отношусь. Нелепо отрицать значение религии в мировой истории и культуре. И такой предмет, как основы религиозной культуры, в высшей школе в качестве факультатива желателен. Именно культуры. Вопрос только в том, кто будет его преподавать.

Когда в вузе, готовящем физиков, открывается кафедра теологии, возникает опасение, не произойдет ли подмена, не будут ли вместо того, чтобы знакомить студентов с религиозной культурой, агитировать за религию, не превратится ли предмет в «научный атеизм» наизнанку.

Тот научный атеизм, который изучали и сдавали все советские студенты, не имел никакого отношения к гуманитарной науке, а был чистой агитацией. В наше время всюду очень много профанации, а нет ничего хуже, чем профанировать образование. Могу ошибаться, но пока не понимаю, зачем нужно было открывать в МИФИ кафедру теологии.

— Насколько я понимаю, в молодости вас философские вопросы мало интересовали?

— Почти не интересовали. Хотелось исследовать что-то конкретное, сделать открытие, не до философии было. То же самое замечаю сейчас у своих студентов. Когда я им рассказываю общие вещи, которые считаю достижением лучших умов человечества, многие начинают скучать. Им это ничего не говорит. Понимание таких вещей приходит с возрастом, с опытом.

Когда физик становится настоящим ученым, он начинает и философски осмысливать то, чем занимается, и окружающий мир. Мы, естественники, в молодости часто недооцениваем гуманитарное знание, а на самом деле оно нам необходимо, и не только для общей культуры.

У физика должен быть тренированный ум, развитое ассоциативное мышление. Человек, который никогда не читал вслух стихи, не слушал музыку, с большим трудом сможет ассоциировать какие-то понятия из физики элементарных частиц или из физики твердого тела. Ум тренирован тем, что разные части мозга включаются в процесс мышления и созидания.

Я долго стеснялся об этом говорить

— Кто ваши любимые поэты, писатели? Какую музыку любите слушать? Ходите ли в театры, на концерты?

— На концерты почти не хожу, но музыку слушаю постоянно. У меня много записей и по радио часто идут концерты. Люблю классику. Не ахти какой я знаток, исполнителей по именам не знаю, композиторов и произведения тоже не всегда на слух узнаю, но что-то мне нравится больше, что-то меньше, а что-то совсем не нравится.

Поэзию я полюбил уже после студенческих лет. Ко мне вообще многое поздно приходило. В науке, например, я стал купаться, когда мне было хорошо за 50, раньше просто нравилось ей заниматься, а это разные вещи. Любил многих поэтов пятидесятых-шестидесятых, Пушкина просто обожаю.

Прозу люблю достаточно легкую: О’Генри, Джерома. У Толстого только «Анну Каренину» прочитал с удовольствием. А «Война и мир» мне не нравилась, хотя я долго стеснялся об этом говорить. Потом узнал, что не только мне. Там есть изумительные образы, но стиль тяжелый, конструкции людей (а он именно конструкции строил) надуманные.

Как видите, совершенно банальные вкусы у меня. Сейчас я вам процитирую одного профессора, который нам на четвертом курсе читал фотосинтез. Однажды в перерыве кто-то из студентов тоже спросил его про литературные пристрастия, а он ответил: «Романтические переживания Наташи Ростовой меня занимают значительно меньше, чем конъюгация и половая жизнь бактерий».

Конечно, отчасти он позировал перед студентами. Это тогда он казался нам пожилым, а было ему не больше сорока. Но мне его ответ во многом близок. Чем больше занимаюсь наукой, тем больше вижу в ней красоты и гармонии.

Душой отдыхаю только в среднерусской полосе

— А хобби у вас есть? Путешествовать любите? Есть ли любимые города? Какая природа вам больше всего нравится?

— Я не большой любитель путешествий, но по работе много ездил, нашу страну всю объехал, включая бывшие республики, еще в советское время побывал в большинстве соцстран, а последние 20 лет не раз и на Западе был, и в США. Из городов, в которых я был, самое большое впечатление на меня произвел Лондон. Строгостью, классичностью — я к этому тяготею.

Что касается природы, то как ученый, я восхищаюсь гармонией природы, где бы ни находился, но душой отдыхаю только в среднерусской полосе. Обожаю среднерусские пейзажи, причем пейзажи без людей.

Как-то в Ростове Великом знакомые монахи отвели меня на колокольню. Панорама церквей оттуда открывается потрясающая, но был воскресный день, экскурсии в монастырь шли одна за другой, о фотографии без людей мечтать не приходилось, и мне пришлось сделать исключение из своих правил — сфотографировать храмы, возле которых сотни людей. Снял, посмотрел на фотографию и глазам своим не поверил! Видимо, уловил я долю секунды, но факт — на фоне храмов ни одного человека.

А фотографий среднерусских пейзажей у меня сотни, и неплохие, на мой взгляд, фотографии. Наверное, это можно назвать хобби, но очень условно. Я никогда не отдыхаю от работы, потому что у меня нет такой потребности. Для меня работа и жизнь — единое целое. Да, у меня есть дача в Тверской области, я обожаю туда приезжать, любоваться природой, фотографировать, слушать тишину.

Бывает, наколю дров, насыплю их около печки и иду гулять вдоль Волги. Ни одного человека вокруг, тишина, с одной стороны река, с другой лес! Нет ничего лучше такой прогулки, но это не значит, что во время прогулки я не работаю. Мысли, идеи, творческие планы всегда в голове — гуляю я по лесу, лечу в командировку или мою дома посуду после ужина. Те же статьи месяцами пишутся, иногда годами — в любую минуту их обдумываешь. Я всегда работаю и не понимаю, как можно иначе.

Политика как концентрированное выражение экологии

— Можете вкратце рассказать о своих научных интересах и исследованиях так, чтобы это было понятно людям, ничего не смыслящим ни в физике, ни в биологии?

— С удовольствием. Популяризация науки — мой конек, а сегодня, когда государство бросило науку на произвол судьбы и совсем немногие связывают с ней свое будущее, говорить о значении науки, показывать людям ее красоту, смысл просто необходимо. Больше всего я занимался фундаментальной экологией.

Слово это — «экология» — давно опошлено журналистами и политиками, в результате большинство понимает экологию либо как природоохранную деятельность — охрану сквериков, парков, — либо как рациональное природопользование, то есть обработку природных ресурсов с выгодой для себя. Например, лес выгодней продавать не бревнами, а в виде мебели.

На самом деле экология — это биофизика биологических систем макроскопических масштабов, биофизика биогеосферы, взаимодействие живой и неживой природы, обмены энергии. Что есть организм? Говорят, что клетка — основа жизни. Действительно, меньше клетки ничего живого нет, но это еще не живой организм, и даже биоценоз — еще не самодостаточное «живое».

Единственный самодостаточный организм на Земле — биосфера. Под ногами у нее — таблица Менделеева, сверху — кванты солнечной энергии, и больше ничего не нужно. Остальные организмы — составные части биосферы. И основой жизни в общественном понимании должна быть не столько агрессивная по своей сути экономика, сколько гуманная экология.

От Троцкого и Ленина до наших дней дошел лозунг: «Политика есть концентрированное выражение экономики». А человечеству нужна другая парадигма: «Политика есть концентрированное выражение экологии».

Биофизика изучает фундаментальные механизмы общего развития — коэволюцию живой и неживой природы. Вернадский называл это ноосферой.

Для меня самое интересное в экологии — процессы самоорганизации сложной системы. За ними стоит мощная физика, термодинамика — здесь ты узнаешь, как меняют себя сложные системы во времени и пространстве, как сорганизуются популяции, возникают гармоничные взаимодействия в биосфере. Ничего более интересного, на мой взгляд, в теоретической фундаментальной экологии нет.

— Как я понимаю, вы начали заниматься биофизикой в разгар ядерных исследований. Задумывались ли тогда ядерщики об экологических последствиях своих изобретений и испытаний?

— Безусловно, ученые осознавали опасность, еще когда создавалась атомная бомба. Но в то время борьба за мир обеими сторонами понималась как обуздание противоположного лагеря. Оба лагеря — капиталистический и социалистический — обрели атомное оружие, потом ядерное, и на этом успокоились, понимая, что могут уничтожить друг друга. То есть при всех возможных последствиях в той политической ситуации такие исследования были необходимы.

Человечество чувствовало себя в относительной безопасности, пока не появился терроризм. Он не подразумевает соперничества государств на уровне обладания атомным оружием, и его опасность распределена по всем странам. Но это отдельная проблема, к естественным наукам отношения не имеющая.

Живое на Земле уже неискоренимо

— Уже много лет говорят о неизбежности экологической катастрофы. Действительно ли она грозит человечеству?

— У человечества достаточно могущества, чтобы уничтожить себя, но оно недостаточно могущественно, чтобы убить всю природу. Мы можем уничтожить биосферу только в верхних ее слоях — мир животных, высших растений. Останется жизнь на уровне бактерий, в океане, в каких-то щелях. Я думаю, что живое на Земле уже неискоренимо. В этом смысле я оптимист.

А об экологической катастрофе все кому не лень говорят, но о частностях, потому, что общество наше, начиная от вождей и кончая простыми людьми, вопиюще необразованно. Очень трудно воспринимать проблему в целом, вот многие журналисты и политики и цепляются за частные случаи. Кому-то не нравятся автомобильные выхлопы, кому-то — промышленное загрязнение территорий.

Печальная традиция российской науки

Правильно, что не нравятся, но это частные случаи, и если все время акцентировать внимание только на них, ни на государственном, ни, тем более, на мировом уровне проблему не только не решить, но даже не понять. А понять ее можно только с помощью фундаментальной науки, которую именно потому и не любят, что она все явления рассматривает глубоко и во всей их полноте. Истинная наука сложна.

Россия тут не оригинальна — во всем мире политики отторгают фундаментальную науку, она для них чужда и непонятна. Но в глобальном мире без нее никуда — сейчас необходимо мыслить целиком, а не частностями.

В принципе, высшее предназначение человечества состоит в познании мироздания, и нынешнее общество достаточно богато, чтобы поддерживать исследования, которые не обещают сиюминутной выгоды.

Польза произойдет потом. История учит, что самыми выгодными вложениями оказались вложения в фундаментальную науку. Достаточно прикинуть, сколь незначительны были затраты тогдашнего общества в термодинамику, электричество и магнетизм, оптику, биологию и т. д. Сейчас фундаментальная наука стоит дороже, но и общество много богаче, и горизонты науки раздвинулись необычайно.

— А какое значение имеет биофизика для развития медицины?

— Огромное. Например, профессор нашей кафедры Фазоил Иноятович Атауллаханов — автор гипотезы об автоволновом механизме свертывания крови. Кровь свертывается примерно так же, как намерзает лед на краю полыньи, и то и другое называется автоволной, только в одном случае — при свертывании крови — эта автоволна умеет сама себя остановить.

Можно увидеть в пробирках, как растет тромб в крови человека, не имеющего заболеваний крови, и как — у больного гемофилией. Видно, как по-разному идет автоволна свертывания здоровой и нездоровой крови. Видна биофизическая основа неправильного свертывания крови, а у нее есть еще биохимическая подоснова.

Очень многие лекарства теперь «конструируют» компьютерным методом — подбирают конфигурации к рецепторам данной клетки, как ключ к замку. Это тоже биофизика, как и исследование взаимодействия клеточных структур в норме и патологии, и выяснение механизмов воздействия электромагнитных полей на организмы. Вместе с коллегами я изучал воздействие на мембраны противовирусных препаратов, но давно.

У биофизики два инновационных крыла. Одно — экология — идет в макроскопические системы, другое — медицинская биофизика — в молекулярные системы. Сам я занимался и клеточной биофизикой и биофизической экологией — меня как ученого всегда больше интересовали фундаментальные вещи, а не прикладные.

А возвращаясь к теории о свертывании крови Атауллаханова — глубокой теории, имеющей широкое прикладное значение, — я считаю, что открытие такого уровня заслуживает Нобелевской премии. И здесь ему цену знают. Он — директор Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН, заведует лабораториями в Гематологическом научном центре и в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева.

Мешает печальная традиция нашей российской науки. Большинство наших исследователей не ссылаются в статьях на работы ученых из России, многие даже не знают друг о друге. Совершенно недостаточно внутренних конференций. На международных конференциях все ученые всегда отмечают работы своих соотечественников, но только не мы. Более того, сверху навязывается необходимость в первую очередь публиковаться в зарубежных журналах.

В этом году Нобелевскую премию по биологии и медицине получил британский биолог Джон Гёрдон. Получил он ее «за работы в области биологии развития и получения индуцированных стволовых клеток». За замечательные работы! Уже в 1962 году он работал по переносу ядра из лягушачьих икринок, но ведь тем же самым наши биологи на кафедре эмбриологии занимались еще лет на десять раньше. Но был железный занавес. Думаю, с десяток верных Нобелевских премий мы упустили из-за того занавеса.

Не помню, чтобы хоть раз кто-нибудь из наших докладчиков сказал на зарубежной конференции, что такой-то советский (российский) ученый раньше вас, американцев, доказал то-то и то-то. Нет этого, и если в пятидесятые-шестидесятые наших ученых не выдвигали, потому что мы были изолированы от мира, то сейчас просто каждый играет за себя, не интересуясь, что делают другие, не радуясь их успехам, открытиям.

В тридцатые-сороковые годы началась эта разобщенность. До революции ученый мир был более единым, гуманитарии тесно контактировали с естественниками. Достаточно посмотреть литературу тех лет. И это несмотря на бушевавшие тогда политические разногласия!

Многие естественники посещали философское общество, Блок — один из любимейших моих поэтов — женился на дочери Менделеева, великий композитор Бородин был одновременно известным химиком, философ отец Павел Флоренский — математиком и инженером.

В тридцатые годы науку разделили на гуманитарную и «железную» — для промышленности. Научное братство исчезло, и сейчас очевидно его отсутствие.

Не могу оставить своих студентов

— Ученые говорят, что в науке необходима преемственность поколений, и все жалуются, что в девяностые она была прервана. Наверное, и вашей кафедры это коснулось? Как это ударило по российской науке и возможно ли наверстать упущенное?

— В девяностые годы ни один из преподавателей нашей кафедры не уехал работать за границу! Я думаю, по внутреннему убеждению. Мы учили студентов, и учили хорошо. По-моему, это достаточно нетипичный случай не только для физфака, но для всего Московского университета.

С тех пор, как ученых стали легко выпускать за границу, мы много ездим и везде востребованы. Меня первый раз выпустили в Америку в 1989 году и там сразу же приглашали работать в Университете в Олбани. Я объяснил, что не могу оставить своих студентов.

Сейчас многие из тех, кто тогда уехал, возвращаются в университет — они стареют и там уже не очень нужны, а здесь их не просто принимают, но дают большие привилегии, чтобы мы смотрелись как успешный международный университет. Это неправильно. Мы и так — замечательный университет.

Я никого не осуждаю — время было очень трудное, платили копейки, — но все же считаю, что при прочих равных условиях основу университета должны составлять люди, которые все эти годы за копейки честно работали на нашу страну.

А вот разрыва поколений мы, конечно, не избежали. Не приходила молодежь на кафедры. Сейчас потянулись, хотя зарплаты по-прежнему даже называть смешно. Недавно взяли молодого парня после аспирантуры, и получает он у нас по основной ставке шесть тысяч четыреста рублей! Пока холост и доделывает диссертацию, будет работать, но я не уверен, что на таких условиях он задержится в университете.

Молодой человек в Москве должен получать минимум 40–50 тысяч — это очевидно! А у нас столько получает профессор, заведующий кафедрой. Не знаю, откуда по Москве гуляет информация, что профессора в МГУ получают 100–150 тысяч. Это не так!

Тем не менее, молодежь стала приходить на кафедры, но почти все подрабатывают на стороне, чаще всего в компьютерных или финансовых фирмах. И хотя пока желающих остаться на кафедре не так много, я не всегда могу найти для них ставки. Есть сотрудники преклонного возраста, у которых заметно снизилась педагогическая и научная активность — они уже не могут полноценно работать в науке.

Естественный процесс — мы все стареем, а они честно потрудились и заслужили пенсию от государства. Но пенсия у доцента, например, будет 12–14 тысяч. Простите, но мне совесть не позволяет отправить старого человека, много сделавшего для кафедры, на такую пенсию. Держу, не освобождая ставки для молодых, хотя для университета это нецелесообразно.

На старой базе ничего принципиально нового не появится

А самое огорчительное, что я до сих пор преимущественно работаю на экспорт — около трети моих успешных выпускников трудится за границей. Платят им там не так много, но на скромную жизнь хватает, а главное — они могут заниматься тем, чему их здесь учили. Наукой, в хороших лабораториях! Хоть и говорят, что в России много денег тратится на науку, до академических и университетских лабораторий мало что доходит.

Две трети того, что выделяется из госбюджета на науку, идет на строительство Дальневосточного университета, кампусов, «Сколково» и т. д. Но до науки, которая изучает законы природы, Вселенную, действительно мало что доходит. Фундаментальная наука отнюдь не благоденствует.

— Вы же сказали, что политики, чиновники и финансисты ее нигде не жалуют. И за границей, как я понимаю, в первую очередь финансируются именно прикладные исследования?

— Увы. Частный бизнес заинтересован в инновациях и их финансирует. Государство должно пестовать от имени общества фундаментальную науку!

Я вам сейчас скажу то, о чем постоянно говорю своим студентам. XIX век закончился, а XX начался триумфом естественных наук и их завершением. В физике блестяще завершились механика, электричество, магнетизм, оптика, термодинамика. В химии — таблица Менделеева и органические соединения — основы их поняты. В биологии — систематика видов и теория Дарвина, как они тогда понимались. Закончились географические открытия.

XX век стал веком дробления и специализации наук под инновации. Сейчас вожди во всех странах тоже говорят: «Даешь инновации!». Но на старой базе уже ничего принципиально нового не появится. Нанотехнологии — последнее, за что уцепилось человечество. Для инноваций нужна новая база — новые слои фундаментального знания: о Вселенной, о гравитации, об элементарных частицах материи, о механизмах биологической эволюции, о природе болезней и т. д.

Сейчас затребованы в первую очередь технологии твердотельных субстанций. Но Господь Бог или Природа — кто во что верит — создали нас не твердотельными, а на 70 процентов состоящими из воды и особых молекул, находящихся в непрерывном круговороте. Именно поэтому человеческое сердце работает в сто раз лучше любого механического насоса — там непрерывно идет починка.

XXI век начался с объединения наук и крыльев внутри отдельных наук. В физике объединились физика элементарных частиц и физика космоса, космологи обсуждают элементарные частицы. В биологии молекулярная биология и генетика объединились с теорией эволюции. Вновь начинается фундаментальное объединение основ естественных наук. Мир вновь представляется единым, и науки объединяют наше миропонимание на новом уровне.

К сожалению, сейчас господствуют тенденции понять развитие человечества через экономизм, но экономизм ущербен — он покрывает только одну краткосрочную сферу человеческого общения. А фундаментальные науки делают завтрашний день. Экономика его не создает.

Ученый-естественник важнее для завтрашнего человечества, чем экономист и политик. И образование должно быть хорошим не только в элитных школах. Менделеевы и вернадские, курчатовы и королевы появятся благодаря фронтальному фундаментальному образованию!

Почему Царскосельский лицей не выдал больше двух успешных выпусков? Потому что он был один на страну. Нельзя в одном месте вырастить достойную элиту страны. За границей — тоже нельзя.

Беседовал Леонид Виноградов

Фото Юлии Маковейчук

Читайте также:

Только плохая наука отрицает религию, только дурная религия отрицает науку…

Священник Павел Флоренский — русский Леонардо