«Я всегда понимала, когда проживала счастье». Искусствовед и мемуарист Мария Реформатская

подкс

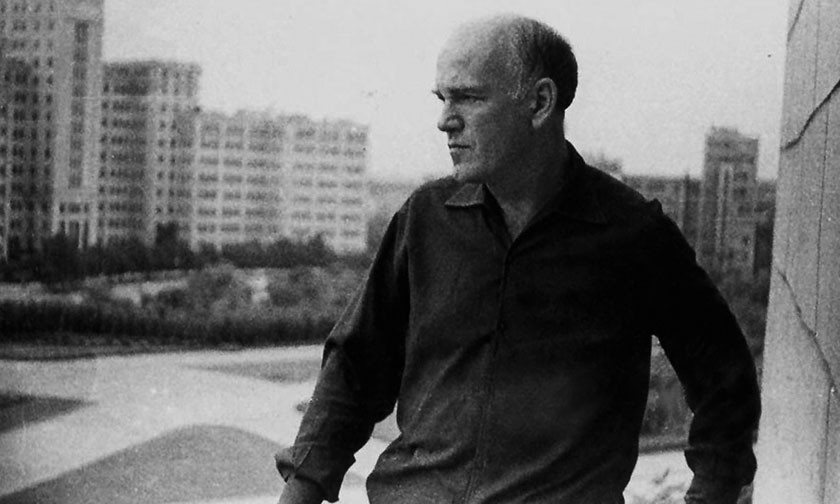

Специалиста по древнерусскому искусству Марию Александровну Реформатскую, многолетнего преподавателя курса «Введение в историю искусства» на истфаке МГУ, я знаю с юности, потому что училась на филфаке с ее дочкой Катей. Александр Александрович Реформатский (1900-1978), отец Марии Александровны, был автором легендарного учебника «Введение в языкознание», обязательного для филологов-первокурсников. Со страниц этой книги, внешне построенной по всем канонам учебного пособия с его сухими разделами, главами и параграфами, на читателя вдруг обрушивалась такая свежая, живая и благодатная волна научной любви к языку, что оторваться было невозможно.

Муж Марии Александровны, один из главных в мире знатоков Серебряного века и русского авангарда Глеб Геннадиевич Поспелов, тоже был «сыном учебника». Его отец Геннадий Николаевич Поспелов написал «Теорию литературы» и «Введение в литературоведение», по которым в советское время учились поколения студентов и который впечатлял своей «несоветскостью», хотя трудно было найти область более подцензурную и идеологизированную, чем литература.

Эта династия филологов, лингвистов, знатоков изобразительного искусства и музыки (сын Марии Александровны и Глеба Геннадьевича, Петр Поспелов, был выдающимся музыкальным критиком и композитором, лауреатом премии «Золотая маска») вобрала в себя как большую историю ХХ века, так и малую — московскую — историю арбатских переулков, именитых гимназий, Собачьей площадки, Поленовского дворика и церкви Спаса на Песках.

Самое удивительное впечатление от Марии Александровны и ее близких — жизнерадостность, неумение унывать. Много бед обрушилось на эту семью, и смеются в ней отнюдь не от легкомыслия (хотя и от него тоже!), а от радости бытия, от веселья души и, несмотря ни на что, доверия к жизни. Наше интервью с Марией Александровной Реформатской — и об этом тоже.

«Юные годы ровесников века»

— Есть английское выражение «name dropping», когда человек как бы невзначай роняет имена знаменитых знакомых. А вам и ронять не нужно. Вашими современниками и друзьями были известные люди, от Рихтера и Синявского до Тимофеева-Ресовского. Кто вспоминается чаще других?

— Меня окружали замечательные люди от колыбели и до теперешних времен, причем среди них были как никому не известные, вроде моей няни из Житомира, так и всемирно знаменитые, вроде Святослава Теофиловича Рихтера, родившегося, кстати, тоже в Житомире.

Конечно, степень близости с ними была разная. Хвалиться коротким знакомством с Рихтером — человеком, всемирно известным как своим исполнительским искусством, так невероятно широкими и глубокими музыкальными интересами — было бы нескромно. Это был светоч, который олицетворял лучший нравственный тонус нашей жизни.

Он не произносил красивых слов, и вообще чаще молчал, но его фортепианная игра, его позиция по отношению к отрицательным сторонам действительности, само его присутствие в мире, были мне очень дороги и близки. Как написал в одной из своих статей мой сын, музыкальный критик и композитор Петр Поспелов: «Рихтеру удавалось, ничем не вторгаясь в сферу общественной деятельности, быть символом высших человеческих ценностей».

— Сильно сказано! А вы никогда не думали писать мемуары?

— Я думала о написании воспоминаний, и эти мысли подпитывались определенными общественными настроениями. Вы упомянули Тимофеева-Ресовского. Это имя я помню, кажется, с тех самых пор, как начала понимать обращенные ко мне слова. Он был другом моего отца, они познакомились еще в гимназии, а его жена была, в свою очередь, гимназической подругой моей мамы. В общении моих родителей с Тимофеевыми был перерыв в 30 лет. В 1925 году они выехали в Берлин в научную командировку и задержались там до конца войны. В 1945 году, уже в Москве, Тимофеев-Ресовский был арестован за «невозвращенство» и был осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей, но в 1947 году был переведен на закрытый объект на Южном Урале, который рассекретили только в 1955 году. Тогда же с него сняли судимость (а реабилитирован он был в 1992 году).

Как только Тимофеевы появились у нас в доме, в Москве, и личность Николая Владимировича вошла в кровь и плоть нашей жизни. Позже мы много встречались и разговаривали с Даниилом Граниным, который написал о Тимофееве-Ресовском знаменитую книгу «Зубр». Это подстегнуло меня к тому, чтобы вспомнить и записать что-то свое.

Александр Реформатский и Николай Тимофеев-Ресовский в день окончания гимназии. 1918 г. Фото из личного архива М.А. Реформатской.

Еще был документальный фильм биолога и энтузиастической почитательницы Тимофеева-Ресовского Елены Саркисовны Саканян, по следам которого в печати развернулась бурная полемика. Из нее стало ясно, как же много у нас еще осталось людей, которые находятся в плену злобных советских предубеждений в отношении этого знаменитого ученого.

Так что во мне жил задор борьбы, и, поскольку у меня темперамент немножечко воинственный — хотя средства мои, возможно, скромные — я начала писать. Составила из накопленного в семействе документального материала очерк, который назвала «Юные годы ровесников века». Потому что они действительно год в год были ровесниками идущего XX века. Туда вошло многое о том, что я слышала о Тимофееве-Ресовском, о гимназических годах его и его жены.

Самое важное, что связывало этих людей с молодежью, с современностью, — это непреклонность характера в этическом плане, безумное увлечение наукой, которая составляла главную страсть жизни, и абсолютная человеческая доступность.

— А кто еще присутствует в этих мемуарах?

— Их имена так громко не звучали, но они разделяли общую атмосферу нашего дома и поддерживали отношения с Тимофеевыми, когда те вернулись в оттепельном 1955 году. Многие были с ними знакомы по Флеровской мужской и Алферовской женской гимназиям и формировали наше окружение еще до приезда Тимофеевых. А уж когда те стали останавливаться у нас на квартире, наша жизнь стала похожа на взбаламученное море. Зарождались планы каких-то лабораторий, научных городков, иногда к нам даже приходили «недобитые» антилысенковцы, которых никто не прогонял, с ними тоже беседовали. Я познакомилась с новым кругом людей, которые заполнили мою жизнь на четверть века.

Если Тимофеевы приезжали в новогодние отпуска, то начиналась еще большая круговерть. Никогда не забуду наши бурные Новые года с невероятными танцами, которые учинял Тимофеев-Ресовский, крутясь по очереди с моими подружками. Они быстро уставали, а он был неутомим. Напоследок он изображал какой-то бразильяно-аргентинский танец и втыкал нож в паркет, который в конце концов начал крошиться.

Калошница Рихтера

— А про Рихтера вы не хотите написать?

— Я написала, но с ним была куда большая дистанция. Мы не были друзьями дома, хотя я бывала у него и на самой первой квартире, на Арбате, где в коммунальной квартире одна комната принадлежала его жене, прекрасной певице Нине Львовне Дорлиак; и на улице Неждановой, где он получил, наконец, отдельную квартиру; и на Левитана, куда он вбухал, по-моему, всю сталинскую премию. Это была очень неудачная квартира, рядом с железнодорожным полотном, и все время раздавались свистки поездов, металлический треск, из-за чего Рихтер просто не мог там заниматься. Из мебели в квартире были только диван и платяной шкаф. Все остальное — сундуки-кассоне, как на интерьерных итальянских полотнах. Даже вместо стола стоял сундук, на который ставились подсвечники с зажженными свечами. Сидели мы тоже на сундуках, набитых книгами и нотами.

Мы приходили с мамой или с моим мужем на выставки Фалька, Краснопевцева, Ахвледиани, которые устраивал у себя дома Святослав Теофилович на Новый год, на Рождество, на Пасху почти 10 лет подряд, освобождая комнаты и стены, чтобы развесить прибывшие или находящиеся в его личной коллекции картины. Последняя выставка называлась «Музыкант и его встречи в искусстве». Позже она по инициативе Ирины Александровны Антоновой переместилась в ГМИИ им. Пушкина.

Святослав Рихтер. Фото: Юрий Щербинин / Wikimedia Commons

— То есть сундуки нужны были Рихтеру не потому, что он был такой оригинал, а чтобы шкафами не занимать стены?

— Сундуки были на старой квартире. Впрочем, его последняя квартира, в которой он прожил до смерти, тоже была с гладкими стенами, за исключением одной торцевой стены, где висит замечательный двойной портрет супругов пианистов Веригиных кисти Кончаловского. В остальном это были совершенно обычные, скромные комнаты с мебелью и книжными шкафами. В прихожей стояла калошница, и я, как обезьянка, решила «слизнуть» идею и купила себе точно такую же. Недавно моя дочка наводила порядок и выкинула ее. Я говорю: «Как ты посмела? Это же калошница как у Святослава Теофиловича!» (смеется). В его музее-квартире она до сих пор стоит.

Защищать обиженное

— Почему вы стали искусствоведом, а не лингвистом, как ваш отец?

— Я довольно бездарна в целом ряде почтенных областей, хотя в школе имела по ним четверки и даже пятерки. Сразу было ясно, что круг возможных будущих занятий лежит в гуманитарной области. При этом филология — и особенно лингвистика — предполагали такую системность, к которой я, признаться, не способна. А что касается словесной игры, рекомендаций, что читать и особенно как говорить, то этого мне и так достаточно было в семейном кругу, и никакого профессионального интереса здесь у меня не было.

Конечно, как многие молоденькие глупенькие девочки, я в какой-то момент хотела быть связанной с искусством через театр. Но певческого голоса у меня не было, слух был посредственный, да и для драматической сцены данные не очень. Я пошла в театроведческий кружок при Бахрушинском музее, куда приглашали знатоков театра и балета, артистов. Мы видели Цецилию Мансурову, Серафиму Бирман, молодого Эфроса, и все это было так интересно, что я навострилась было в ГИТИС на театроведческое отделение, но там прием был раз в два года, и я не попадала.

Внезапно я встретила девочку на год старше меня, с которой мы когда-то на санках катались на Спасопесковской площадке, в том самом знаменитом Поленовском дворике (картина Василия Поленова «Московский дворик», на которой был изображен двор дома на пересечении Дурновского и Трубниковского переулков, где художник снимал квартиру. — Прим. ред.). Это была Манана Андроникова (дочь писателя, литературоведа и мастера устного рассказа Ираклия Андроникова. — Прим. ред.). Она спросила, куда я хочу поступать. Я сказала, что на театроведение, только там в этом году нет приема. Она говорит: «А давай на искусствоведческое! Я вот поступила, и мне очень нравится».

Искусствоведческое? Я думала, что для этого надо обязательно рисовать. Музеи я любила, но все же они были от меня достаточно далеки. И, тем не менее, я пошла по совету Мананы на занятия в музей, причем вел их преподаватель, которого все обожали, Юрий Дмитриевич Колпинский. Мне все это жутко понравилось, и я стала готовиться к поступлению на искусствоведческое отделение. И ни разу в жизни не пожалела. Так я получила профессию.

Специализироваться я решила на древнерусском искусстве, и здесь тоже своя история. Я очень ценила нашего профессора Виктора Никитича Лазарева, который был особенно силен в двух областях — итальянском Возрождении и древнерусском искусстве. К итальянскому Возрождению у меня было больше интереса, но время было не выездное. Надежды хоть что-то увидеть в натуре, потрогать камни Флоренции, попасть в музеи…

— …не было никакой.

— Абсолютно никакой. А древнерусское было под боком. И еще огромную роль сыграло то, что я поняла: надо защищать обиженное. Древнерусское искусство было очень слабо представлено даже в коллекциях Русского музея и Третьяковской галереи. Печататься по этому материалу было трудно из-за целого ряда цензурных ограничений. Я решила идти напролом, сказался мой темперамент.

И в это же самое время мой муж Глеб Геннадьевич Поспелов, закончив свой классический период изучения русского портрета XVIII и XIX века, подошел к выбору новой темы. И я сказала: «Тебе, мне кажется, надо заниматься ХХ веком и новыми течениями, потому что о них в нашей стране даже упоминать запрещено». А тут еще моя мама, работавшая в музее Маяковского, подлила масла в огонь. Фигура раннего Маяковского с его темпераментом новизны, открытий, постижения мира делала изучение авангарда еще более захватывающим. Таким образом, и я, и мой муж решили одновременно изучать то искусство, которое по цензурным соображениям находилось в забвении.

И третья причина. Моя тетка была одной из первых университетских выпускниц по древнерусскому искусству, работала в Историческом музее, но недолго. Наступили антирелигиозные зажимы, отдел прикрыли, а ее выгнали. Но у нас дома остался шкаф с ее книгами и даже с архивом, по которому было видно, как их обучали описывать произведения. Судьба ее учителей очень печальна. В 1937 году был расстрелян Александр Иванович Анисимов (один из первых в СССР специалистов по древнерусской живописи. — Прим. ред.), а Алексей Иванович Некрасов (историк и теоретик архитектуры. — Прим. ред.) доживал свою жизнь где-то в деревеньке под Томском. Загубленные, сломанные жизни… Мне хотелось воскресить эти несправедливо забытые имена.

— Вы борец, всегда против течения?

— Не столько борец, сколько бурлящая натура.

«Дробь, трубка, трон»

— Каким вы помните отца, Александра Александровича Реформатского?

— Я не первый его ребенок. У него был сын от первого брака на 17 лет старше меня. Моя мама была второй женой Александра Александровича, а Наталья Иосифовна Ильина (писательница, оставила воспоминания об А.А. Реформатском. — Прим. ред.) — третьей. Я была поздним ребенком, который дался трудно, болезненно, после нескольких неудач. Когда я родилась, папе с мамой было уже под 40.

Моя дружба с отцом началась с того, что Александр Александрович, будучи прекрасным фонетистом, прежде всего обращал внимание на звуковую сторону моей речи. Его страшно занимало, как я произношу звуки, начиная с элементарных Л и Р, которые у детей долго не могут встать на место. Кстати, я по рецепту Александра Александровича тренировала на Р свою внучку: «дробь, трубка, трон». Ничего не получалось! А когда ей исполнилось пять лет, входим к ней в комнату, а она сидит, неподвижная, как статуя, и вдруг говорит: «Дррроссельмейер из Нюрррренберга». Мы чуть не упали.

А еще меня тренировали произносить шипящие. До сих пор люди обращают внимание на черты старинного московского произношения в моей речи. Я говорю «жужжать», я говорю «што», в отличие от петербуржцев и ленинградцев, которые говорят «что».

— Вы говорите «дощщь».

— Да, только так! И «пожж’е». Но я не говорю «четверЬг». В кружке при Бахрушинском музее был Владимир Александрович Филиппов, историк Малого театра. А Малый всегда был образцом классической московской речи. Владимир Александрович, конечно, говорил «церЬковь», «верЬх» и «четверЬг». Но это уже и тогда воспринималось как сверхархаизм.

А еще от меня требовалось говорить «кый», а не «кий»: «маленькЫй», и даже почти «маленькАй», вот так. Я в детстве была уверена, что на «кий» говорят иностранцы. Однажды я сказала: «Если бы Черчилль научился русскому языку, он бы стал говорить “кий”». Отца это очень позабавило.

— Правда, что наблюдения за становлением вашего произношения нашли отражение в языковедческих трудах Реформатского?

— Александр Александрович имел в моем лице прекрасный объект лингвистического и фонетического исследования, он даже заглядывал мне в гортань. Я была глиной, он буквально лепил мою речь и, надо сказать, гордился тем, что вылепил.

Когда я перечитываю его учебник — те страницы, которые способна понять, — я вижу, что примеры взяты из нашей жизни. Они были и в лекциях, которые Александр Александрович читал начиная с 1934 года и которые легли в основу «Введения в языкознание». Его выпустили тоненькой тетрадочкой в конце 1947 года, а в 1948 году, когда началась кампания борьбы с космополитами и компаративистами, когда научное наследие Веселовского стали отрицать за «формализм» (Александр Веселовский, 1838-1906, филолог и историк литературы, изучал миграцию фольклорных сюжетов. — Прим. ред.), учебник Реформатского получил массу разносных рецензий. Его почему-то обвиняли в идеализме и в том, что он противоречит концепции Марра (Николай Марр, советский языковед, чья классовая теория происхождения языка была сначала одобрена, а потом резко раскритикована Сталиным. — Прим. ред.), а мой отец был и в самом деле ярым антимарристом. В общем, его яростно прорабатывали по всем пунктам. Статьи против него писал некто Сердюченко, которого мы дома называли не иначе, как «Смердюченко». И статьи его мы вывешивали, пардон…

Дореволюционный унитаз

— В туалете?

— В туалете. Только у нас это место так не называлось.

— А как?

— Очень разнообразно. Ну, во-первых, как у всех, «нужник», «клОзет» или «клозЕт», «сортир» и прочее. Но в нашем доме у него было еще и свое название — «гладиатор», потому что керамика для соответствующего, так сказать, пролива воды была изготовлена знаменитой фирмой «Гладиатор». И там прямо по краешку сосуда и по кольцу над отверстием для воды было написано латинскими буквами «Gladiator».

— Дореволюционный унитаз?

— Да, как и весь наш дом. Мы жили в квартире, которая перешла моему деду после революции. Он был довольно известным химиком и тоже автором учебников, но в этой науке, конечно, они быстро устаревают. Александр Николаевич Реформатский больше известен как организатор преподавательского дела. Когда он только-только вступил на свое поприще и был совсем юным, Андрей Белый, учившийся на естественном факультете, чуть ли не пел от восторга, называя деда «апостолом Павлом от таблицы Менделеева». Он отмечал в нем артистизм, восторгался тем, как он выходил на кафедру, как держал полотенце, как обращался к аудитории. Это была довольно яркая фигура.

Позже дед работал руководителем коммерческого училища, чтобы кормить семью и дать детям хорошее образование. Через 10 лет, в 1916 году, решил, что дело сделано, и ушел с этой должности. Кто-то из очень крупных правительственных чиновников даже упрекал его, что он в такой трудный момент, во время войны, покинул ответственный пост. Вскоре дед переехал в меблированные комнаты на Арбате, рядом с «Прагой», ожидая заселения в дом 13/5 в Дурновском переулке, который строил известный в Москве гинеколог Сергей Иванович Благоволин.

Это был четырехэтажный дом, где два последних этажа занимали личные апартаменты Благоволина и комнаты для приема больных. Во втором этаже — так называемом французском бельэтаже — располагалась квартира, сдаваемая внаем, где и жил дед, а первый полуподвальный этаж был отдан прислуге.

— Потом все это, конечно, превратилось в большую коммуналку?

— Все, кроме квартиры Александра Николаевича. У него была большая семья, и он получил съемную квартиру в свое пользование. Потом нас тоже стали уплотнять, однако нашими соседями были порядочные, близкие люди, которые находились с нами в дальнем родстве и по тем или иным причинам потеряли жилье. Всего было три семьи, между которыми было тесное общение, большая дружба. Я была самой маленькой, и всем хотелось меня пригреть и потешить. Я кувыркалась в заботе и любви. Окружение было такое, что, если я не могла решить задачки, я шла в одну семью, а надо было что-нибудь узнать по истории, шла в другую.

Конечно, меня не только баловали, но и воспитывали. В школу я пошла поздно, сразу в третий класс, поэтому я плохо знала порядки школьные и старалась освоить то, что мне дома было неведомо. В частности, доносы. Однажды, прочитав на уроке положенные страницы, я посмотрела вокруг, почесала в носу и увидела, что соседняя девочка не читает. Я подняла руку и сказала: «Юлия Павловна, а такая-то не читает». Юлия Павловна мне говорит: «Спасибо, Машенька». И я, полная гордости, рассказала это дома. Все три семьи со мной сутки не разговаривали.

«Важносообщенский музычный танц»

— Какое у вас самое раннее воспоминание?

— Оно связано с первыми шагами. Меня еще водили за ручку, но уже начинали отпускать в первые самостоятельные путешествия от одного дивана до другого. Я качалась, спотыкалась, и эту мышечную неуверенность помню до сих пор.

Второе острое воспоминание связано с тем, что я в детстве много болела, была слабым ребенком, поскольку родилась раньше срока. К тому же у папы с мамой была какая-то несовместимость крови, и мне даже делали переливание из папиной вены в мою. Меня преследовали всякие инфекции, и даже случился повторный дифтерит. Родители просто были в ужасе. К тому же, вы представляете себе фонетиста, влюбленного в устройство гортани, — а тут у дочери такое заболевание. Меня повезли в Морозовскую больницу, где работал прекрасный знакомый врач Михаил Александрович Скворцов, и не кем-нибудь, а патологоанатомом (смеется). Но это был очень большой авторитет, и он сказал, что он берет мое лечение под свою ответственность.

Уже шла война. Меня везли на машине, и по пути кто-то спросил: «Где мы, далеко еще до Морозовской?» В ответ прозвучало: «Едем по Калужской». Вдруг, очнувшись от своего болезненного забытья, я спела песенку: «По Калужской дороге шел солдат хромоногой, отправлялся в далекий поход. Он зашел в ресторанчик, опрокинул стаканчик, помянул девятнадцатый год». Тут все поняли, что кризис миновал и есть надежда на исцеление.

— Вы помните войну?

— Да, причем для всех это ужасные воспоминания, а для меня счастливые. Все заботы, все тепло, все крошки, все редкие бутерброды доставались мне, я жила в облаке тепла и внимания, которое лишь усиливалось лихолетьем войны. Но бомбежки я помню хорошо. На Арбате уже были разрушения, бомбы попадали и в Вахтанговский театр, и в знаменитый Гагаринский особняк на Садовой, где была когда-то Книжная палата. Это были заметные удары и потери. Нам предписали явиться в бомбоубежище, которое ассоциировалось у меня со словами «общежитие», «убежество», «убожество». Помню первое наше «убежество» — платформу метро «Смоленская». Мы спустились и увидали на расстеленных одеялах множество людей. Страшное зрелище, как лепрозории с картин Гойи. Родители поняли, что я на следующий же день подцеплю инфекцию. Во время бомбежек мы стали спускаться в подвальный этаж нашего дома, который был заселен несколькими семьями, и пережидали воздушную тревогу на сундуках в коридоре. Там же висело радио, чтобы все жильцы слышали сообщение. И я говорила, обращаясь к этой черной тарелке: «Дядя милый, дорогой, дай скорее нам отбой и техничную ошибку!»

— В смысле — чтобы тревога была ложной?

— Да, чтобы вернуться в мою кроватку.

Еще, кстати, из ранних военных впечатлений — бомбежки на нашей даче в Салтыковке. Мои родители сочли, что самое разумное — это забрать меня из дома, в который может попасть снаряд, и перенести под ветки ели. Там не было никакой загородки, никакого укрытия, и когда папа с мамой позже обошли участок, они увидели множество осколков. Это было чудо, что нас не задело, тем более что чуть подальше отчаянно долбили по болоту полей орошения, думая, что это какие-то склады. Дым поднимался до небес, и запах стоял потом несколько дней.

Ох, как мне не нравилось, когда меня вынимали из кровати и куда-то тащили! Я изо всех сил цеплялась за сетку. Кроватки тогда были не с деревянными переборками, как сейчас, а сетчатые, — похожая потом была у нашего сына Петьки.

И, конечно, День Победы. Это было замечательно. С 8-го на 9-е все встали, разбудили и меня. У меня не было другой обуви, кроме валенок, и я прямо в этих валенках и в ночной рубашке взобралась на стол и стала кричать: «Сейчас мы сыграем важносообщенский музычный танц!» Потом собрали по крохам у кого что было и отметили Победу. Мне было шесть лет.

«Ямб, хорей и анапЕст»

— Счастье ощущается дискретно, «в моменте» — или ты лишь потом, спустя годы, говоришь себе: «А ведь это и было счастье»?

— Нет, я всегда понимала, когда проживала его. Весь период моего супружества и близости с Глебом Геннадьевичем вылился в 56 лет счастья.

— Вы никогда не ссорились?

— Ну, иногда ссорились. Однажды нас во время ссоры застала наша внучка и удивилась: «Что вы какую-то чушь несете? “Если ты не наденешь шарф, я с тобой разведусь, потому что ты простудишься”». Мы не могли находиться в ссоре больше, чем несколько часов. У нас было какое-то огромное взаимопонимание, взаимоуслышание, взаимоподдержка. Он восхищался мною, а уж я-то им!

Он был старше меня на 8 лет, и это считалось хорошей разницей для брака, хотя я никогда ее не чувствовала. Когда Глеб Геннадьевич появился на моем горизонте, я еще училась. Наш роман развернулся на Селигере, куда мы поплыли в байдарке — двухместной, от силы трехместной — но вчетвером. Байдарка стала колыбелью нашего счастья, струи омывали ее днище. Мы с Глебом Геннадьевичем гребли в тесноте, сидя друг против друга, перекрестив ноги и глядя друг другу в глаза. Ну как было не влюбиться? На берегу уже наметились кое-какие точки над i. Я написала маме телеграмму с просьбой задержаться на Селигере. Это был довольно пространный текст, который заканчивался словами: «Мама, можно?» В ответ я получила предельно короткую телеграмму: «Можно. Мама».

Родители считали, что надо сначала окончить университет, и уговаривали меня повременить с замужеством. Особенно переживала мама. Она боялась, что я отдалюсь от нее в тот тяжелый период, когда она осталась без Александра Александровича. Между нами была такая душевная близость, какой не было даже в детстве, мы стали чем-то вроде единого существа.

А уговорила ее дать согласие на наш брак первая жена Александра Александровича, у которой во время войны разбомбило квартиру в Ленинграде, и она с новым мужем переехала жить к нам, в освободившуюся комнату моей тетки. Отец сам ей это предложил, зная, что положение у них безвыходное. Первая жена отца меня обожала, вникала во все мои сердечные дела и в какой-то момент сказала маме: «Надюша, ну что они ходят, как бездомные, ищут, где встретиться, где поцеловаться? Пусть все будет узаконено. Ничего страшного не произойдет».

Так я на четвертом курсе вышла замуж.

— Как давно с нами нет Глеба Геннадиевича?

— Он умер в 2014-м, ему было 84 года.

— Мне казалось, что совсем недавно!

— Нет, недавно скончался Петя. И то уже скоро будет два года.

— Вы потеряли обожаемого мужа, а потом сына. Как вы с этим живете?

— Потеря мужа была в какой-то мере предрешена его длительной болезнью, тяжелым состоянием, мучениями. И я знала, что весь багаж нашей совместной жизни и нашего опыта даст мне силы пережить эту потерю, будет лечить и сопровождать меня до конца моих дней.

Потеря Пети — абсолютно неподготовленное несчастье. Я видела его в больнице, за два часа, он был весь в проводочках после операции. Дотянулась, чтобы его поцеловать, и, уходя, сказала: «Потерпи, мы тебя выходим. Так же, как мы выхаживали нашу Баб-Василь».

Это было домашнее прозвище моей мамы. Когда она уходила от нас, Петя проявил себя необыкновенно тепло и внимательно, хотя был совсем юный, и ему наверняка хотелось гулять и подольше не возвращаться, это элементарный инстинкт самосохранения — очень уж тяжелая атмосфера была дома. Но он регулярно приходил, чтобы помочь мне провести процедуры, на которые не всякий мужчина способен. Глеб Геннадьевич в то время тоже был болен. В его адрес развернулась большая травля в связи с защитой диссертации, он очень сдал физически, и у него просто не было сил кого-то поднять и перевернуть. Все это мы проделывали вместе с Петей, и я никогда не забуду эту помощь — с юмором, нежностью, заботой и даже с невесть откуда взявшимся санитарным навыком.

Смириться с его смертью я не могу. Я ощущаю окаменелость. И такую вину, которой никогда не испытывала перед Глебом Геннадьевичем. Я должна была дать сыну другое здоровье. Он на протяжении жизни много болел. В детстве у него был вывих бедра, его долго лечили, он начал ходить только в три с половиной года. Возможно, это задержало его физическое развитие, хотя были и ванночки, и бассейны, и лыжи. А вот танцевать он так и не научился.

Я все время внутренне к нему обращаюсь, советуюсь, шучу, вспоминаю наши шалости и хулиганство. Недавно вот вспомнила, как моя мама, уделявшая большое внимание развитию внука, читала ему что-то очень серьезное и строила параллели между теорией стихосложения и сольфеджио. И у Пети родился стишок: «А когда ей надоест ямб, хорей и анапЕст, ко внукАм она пойдет, громким голосом поет».

Уютно и нежно

— Вы ведь не верующий человек, да?

— Трудный вопрос. Есть высший суд, я в него верю. Но никакого воцерковления у меня нет, и даже есть какое-то отторжение от этого. Но в какие-то минуты я молюсь своей молитвой. Я верю в некий мировой стержень. Это точно.

— Что утешает в жизни — внуки, семья, книги?

— Я обожаю природу и, благодаря ей, забываю все. Иной выйдет и скажет: «Опять льет, опять лужи». А мне все равно, ведь и в дождь бывает уютно и нежно.

Мне дороги воспоминания о наших приключениях, наших походах. Иногда мы ходили с детьми и друзьями, а иногда вдвоем, только Глеб Геннадьевич и я. Собирали вещички, отправлялись на какую-нибудь речку, садились и плыли. Однажды пошли на приток Угры, а речка высохла. Я села уже в заготовленную лодку и как-то шмыгала по дну между заросших берегов, а Глеб Геннадьевич с вещами, чтобы не утяжелять лодку, бежал два километра по берегу.

А эти внезапно открывающиеся плесы, которые надо пересечь, борясь с волнами! Мы были на совершенно изумительном Энгозере, под самым полярным кругом, и, когда мы находились ровно посередине, разыгралась буря. Глеб Геннадьевич придумал какой-то способ подныривать и соскальзывать с волн, а наша дочка Катька кричала: «А вот сейчас нас точно зальет! А вот сейчас мы обязательно потонем!» Глеб Геннадьевич все это время дул наизусть «Переправу» из Теркина, и главы как раз хватило, чтобы доплыть до хорошего места и высадиться.

Тем временем Петька плыл с нашим другом, у которого в байдарке оказалась дыра, и они вылили потом два ведра воды. Конечно, тут только пальцем у виска можно покрутить. Ну какой разумный человек в такую погоду переплывает плес?

Я черпаю силы в воспоминаниях о людях, и это не только известные имена, кумиры наши, но и, например, моя няня, простая крестьянка. Она и грамоты почти не знала. Читала две книги: Евангелие и тургеневский перевод сказок Шарля Перро, который был мощным шрифтом напечатан в первом издании «Золотой библиотеки» (популярная серия детских книг, выходившая в конце XIX — начале XX века. — Прим. ред.).

Мне повезло встретить множество чрезвычайно добрых людей, глядя на которых, у меня получалось с оптимизмом принимать этот мир.

Фото: Жанна Фашаян