– У нас была трехкомнатная квартира в старинном барском доме. Потом его сломали, и нашу семью переселили на Малую Дмитровку – в коммуналку на пять семей, – рассказывает Зоя Ивановна. – Нам досталась большая комната – 25 метров. Помню, папа решил прибить карниз, чтобы повесить занавески. А потолки – 5 с половиной метров. Он на стол поставил табуретку, на табуретку что-то еще – и с этой высоты упал. Сильно ушиб грудину. Врач, к которому он обратился за помощью, сказал: «Ерунда, пройдет, грейте синим светом – утром до работы и вечером после работы». И за полтора месяца папа нагрел себе саркому. Папе сделали операцию, после которой на третий день он умер. В 51 год. Это случилось в сентябре 1945-го. Папина болезнь и смерть стали для меня первой в жизни трагедией.

– Жили вы сначала в «барском доме». А сами, случайно, не дворянских кровей?

– Нет-нет! Семья у нас самая обычная. Папа родом из Мценска, мама москвичка. Ее отец, мой дедушка, в царское время сначала работал токарем-лекальщиком на заводе, это была высокая квалификация, а потом начальником цеха. После революции завод, а хозяевами его были немцы, закрыли. Деду предложили какую-то работу, но он не захотел с новой властью дела иметь. Уехал, построил себе дом в нынешнем Солнечногорске. Я там бывала девчонкой. У деда были три собаки, охотничьи, сеттеры, которых я очень любила. Я такая собачница была!

А папа в юности хотел стать актером, даже закончил студию Вахтангова. После ее окончания вчерашние студийцы образовали театр – Третий МХАТ, и папа вступил в труппу. Но он был середнячком, поэтому, видимо, решил, что, раз таланта мало, надо менять профессию. Но он был способный! Помню, иногда что-то показывал, рассказывал – и я диву давалась, как может человек так преображаться! К слову, благодаря папе я всю жизнь – спортивная болельщица, футбольная и хоккейная в основном. Почему? Потому что когда папа работал инженером на заводе, он для подработки писал заметки в «Советский спорт», у него был хороший слог, и брал меня с собой на стадион. Папа как журналист приходил к игрокам, и я, как хвостик, – за ним.

Я знала многих футболистов и хоккеистов. И по сей день спорт меня очень увлекает. Но я болею за команду, за которую не все болеют. Все – за «Спартак», а я – за ЦСКА. Хотя часто смотрю и ругаюсь вслух: ну, какие же вы дураки, я за вас болею, а вы так плохо играете! (Смеется.)

Зоя Ивановна Выскребенцева

– Когда началась война, вам было 17…

– 17 лет и несколько месяцев. Я девятый класс закончила. Сначала нас со школой быстренько эвакуировали куда-то под Москву. И там чуть не случилось несчастье. Сейчас уже не помню, как называлась речка, которая там протекала. В общем, один мальчишка пошел купаться и начал тонуть. Я бухнулась за ним – спасать. А ему надо же за что-то цепляться, и он ухватил меня за горло, и мы вместе пошли ко дну. Каким-то чудом я смогла отцепить его руки и схватила мальчишку за волосы. В общем, спаслись, хотя страха натерпелись!

Когда нас вернули в город, мы, старшеклассники, создали отряд и ездили на Вяземское направление рыть окопы. В это время немцы туда наступали, нас бомбили, и у нас погибло несколько мальчишек. Они нас закрывали своими телами. Страшно это вспоминать. Вообще нельзя войну словами передать, чтобы что-то про нее понять, надо через всё это пройти – через бомбежки, голод… Мы с мамой остались в Москве. Я работала. У нас был такой Коминтерновский административный район, в него входила Петровка, и там был райисполком, куда кто-то из знакомых устроил меня секретарем. Потом я немного поработала на одном маленьком заводе…

Вообще-то планы были другие. Родители хотели сделать меня очень образованной. Я окончила музыкальную школу по классу фортепиано, кстати, училась вместе со Славой Ростроповичем. После школы я сдала экзамен в школу при консерватории, она была как техникум. А домой приходили учительницы немецкого и английского языков. Бедная моя учительница немецкого Адель Львовна Юргинсон! Хорошо ее помню. Она была немка, жила в Каретном переулке. Немцев тогда в Москве много жило. И ее в начале войны выслали в Казахстан, там она и отдала Богу душу.

Но понятно, что в войну я уже не могла продолжать учебу – работала. Тогда я стала кормильцем семьи, папы-то уже не было. И после войны не получилось продолжить учебу, по той же причине, хотя я хотела, и пальцы, конечно, были уже не те. Так я и не стала пианисткой. В годы войны у мамы умер двоюродный брат, и умерла бабушка от инсульта, как раз за год до Победы.

Зоя Выскребенцева. Портрет маслом на стене ее квартиры

– Парад Победы вы видели?

– Видела с задворок. Никого на Красную площадь не пускали. Но я видела репетицию – как войска шли по Петровке, колонны солдат и техника. Это такая была мощь! У меня была такая гордость!

– Как и за что вас арестовали?

– После войны меня устроили (сразу признаюсь – по блату) переводчиком в институт криминалистики при МВД. Я их предупредила, что знаю немецкий и английский языки, но не до такой степени, чтобы переводить их научные тексты. Там в основном надо было знать технику – ту, что касается криминалистики. Но я быстро всё выучила.

И вот в 48-м году как-то вечером я возвращалась с работы домой. Ко мне подошел незнакомый гражданин: «Вы Выскребенцева?» – «Да». – «Зоя Ивановна?» – «Да». Хотя тогда Зоей Ивановной меня еще никто не называл. И он сказал, что должен задать мне несколько вопросов, что рядом ждет автомобиль. Я хотела зайти домой, маму предупредить. Он: «Да вы скоро приедете обратно! Мы вас задержим ненадолго!» Ну, я и села в машину…

– Это был донос?

– Сейчас расскажу. У меня была в войну… я ее считала подругой… такая Лида Воропаева. Не помню, где и кто нас познакомил. Тогда, знаете, были бригады, которые носили на очень больших канатах дирижабли. В такой бригаде она и работала. Считалась военнообязанной.

Познакомилась с иностранцами, с американцами. Из американского посольства. С одним из них она встречалась, но не так, как теперь – без сексуальных всяких дел. И вот как-то раз Лида мне сказала: «Пойдем с нами в театр на “Лебединое озеро”». И я пошла. И она нас – меня и ее ухажера – познакомила. Всё. Больше с ним я не виделась. А вскоре Лиду арестовали – якобы за связь с иностранцем. И когда ее спрашивали, с кем она дружила, она назвала меня. «А кто это?» – «Она работает переводчиком в институте криминалистики». И этого оказалось достаточно, чтобы приехали и за мной.

Сначала меня привезли на Лубянку, закрыли в такой оцинкованной с цементными стенами комнате на первом этаже. Я сутки в ней провела. Всё хотела спросить – за что? Почему? Но не у кого было. Через сутки вызвали и спросили в лоб, какой деятельностью я занималась, будучи знакомой с американцем. Я: «Я ничем не занималась! Я просто пошла с подругой и ее знакомым в театр!» Это была чистая правда, и потом – что я могу принести из института криминалистики?! Отпечатки пальцев? Методички, в которых написано, какие существуют пули и что остается в пистолете после стрельбы? Но они меня не слушали.

Зоя Выскребенцева. Фото из личного архива

Дальше я оказалась в камере, где было 12 или 13 человек. Разноплановые люди. В основном не знающие, за что их посадили. Люди как люди. Нормальные. Я год сидела на Лубянке. Переводили меня в другие камеры, в другое общество. Но все, кто там сидел, считались политическими. На Лубянке были только политические.

– Вам тогда было уже 23 года. Наверняка вы знали про черные воронки, про аресты. Были у вас хоть какие-то сомнения в святости советского строя и его вождей?

– Я не падала в обморок при упоминании имени Сталина – ни от восторга, ни от ужаса. На политические темы в семье никогда не было разговоров. Ну, правит Сталин и правит. Мы ходили на демонстрации, кричали «ура». Искренне! Хотя репрессии и нас коснулись. У папы младший брат работал на заводе инженером. Дядя Вася. И он у себя дома отмечал свой день рождения. Собрались, конечно, друзья. И дядя Вася под рюмку решил рассказать анекдот – свои же все… А анекдот такой: американец и русский поспорили, где лучше жить, тот сказал – в Америке, наш – у нас. Русский говорит: «Знаете, у нас есть пословица: там хорошо, где нас нет». Американец в ответ: «Вот именно, где вас нет!» И дядю Васю посадили за этот анекдот на 10 лет без права переписки, отправили в лагерь в Норильск. Какой-то плохой человек из его гостей донес.

В Норильске дядя Вася и другие заключенные жили сначала в снеговых домах, а потом в землянках. 10 лет он там оттрубил, вернулся и через 2 месяца умер. Конечно, жалко было дядю Васю, но и эта семейная история не могла привести к тому, чтобы я стала антисоветчицей. Нет. Я была октябренком, пионером, комсомольцем, причем достаточно активным. Я даже скрывала, что моего дядю арестовали, мне стыдно было. Понимаете, у меня ни в мыслях, ни в душе не было ничего… против кого-то. Но после пребывания в благословенной Мордовии я, естественно, уже не любила наших правителей.

– А до Мордовии был год на Лубянке…

– О, быт там был страшный! Всю камеру выводили, простите, в туалет один раз в сутки. В камере стояла так называемая параша. Это бак, в котором… ну вы знаете, типа того, в каком мы дома кипятили белье. Пользоваться им приходилось волей-неволей. Были не казарменные нары, а кровати, но, конечно, ни матраса, ни пружин – доски, и сверху такой тюфячок. Сидеть надо было свесив ноги, не прислоняясь к стене. За этим следили уважаемые люди, которые ходили по коридору и в любой момент могли открыть дверное окошко, увидеть «безобразие» и сделать внушение. Как-то мне плохо было, я взяла подушку и на нее облокотилась. И тут же открылась эта форточка: «Вам для чего подушка дадена?!» Я: «Мне нехорошо». – «Уберите подушку и сядьте нормально, или пойдете в БУР, в барак усиленного режима!» Всякое было…

– Вас объявили врагом народа?

– Да. Всё было построено на моей якобы измене. Я уже до такой степени там одурела, что, когда следователи мне впаивали какую-нибудь очередную ерунду, мне было уже настолько все равно, что я, не глядя, подписывала эти протоколы. Грешна… А вызывали именно ночью.

И один раз вызвали где-то часа в два ночи. Привели в допросную. Там сидели два следователя и еще один, наверно, их помощник. Начали как всегда: «Вы же были пионеркой, комсомолкой! Как могли позволить себе такое?!» Это я передаю смысл, на самом деле речь их была украшена таким махровым матом! Я не представляла, что можно состряпать такой мат. Я не очень образованная в смысле мата, хотя слышала, конечно, такие слова, но тут было что-то невообразимое! В общем, они ругались, ругались, а тот третий лишь наблюдал. И один следователь другому говорит: «Посмотри, мы так ругаемся, а ей хоть бы что!»

Тут я внутренне как бы встала в позу и ответила: «Ну что вы, ведь обижаться можно только на того, кого уважаешь!» И из этой допросной я сразу пошла в карцер на 25 суток.

Это такая метровая клетушка в подвале: цементный пол, низкий потолок, лампочка горит, параша. Причем сесть на крышку этой параши нельзя. Я должна стоять. Ну, я выдержала 24 дня, потом меня обратно в камеру вернули. Но перед этим сообщили: «Тройка вас приговорила к 20 годам». У меня такое отчаяние было, когда я это услышала! 20 лет! За что?!

И вскоре повезли меня в дорогую моему сердцу Мордовию. Вместе с другими осужденными. Привезли сначала на вокзал в такой темной машине с решетками, загрузили в поезд – в купе с решетками вместо дверей. Довезли до станции Потьма. Почтовый адрес у меня был: Мордовская АССР, станция Потьма, почтовое отделение Явас, почтовый ящик №1. Нам, женщинам, выдали темно-серые платья, сзади на спине хлоркой вытравлен номер, он же – на уровне правого колена. Мой номер был – 847. И косыночка с этим же номером. Жили мы в бараках по 200 человек. Стояли двухэтажные нары в четыре ряда. Между рядами – проход для начальства. Хотя у меня была тюремная подготовка, но всё равно, когда попадаешь в эту обстановку, происходит какое-то окончательное опустошение души, бесчувственноcть…

– В лагере были только политические заключенные?

– Да. Этим славилась Мордовия. А лагерей там было полно. Про режим и спрашивать нечего – очень жесткий. Но человек есть человек, он в любом месте старается выжить. Водили нас строем – в столовую, с работы… Работали мы на швейной фабрике, шили бушлаты, а некоторых, у кого срок был поменьше, водили в лес – на лесоповал. Подъем был в 7 часов, работу мы заканчивали где-то в 8 вечера. Легкий ужин – и в 11 отбой. Кормили три раза. С тех пор я не ем каши – овсяную, перловую и пшенную. У нас была только каша. Утром – жидкая, просто крупа в воде. В обед – эта же каша. И суп. А он еще жиже. Диета хорошая. А вечером опять каша. Вот эти три крупы были самые модные. Ими разнообразили наше меню.

После того, как нас приводили в барак с ужина, двери запирались. Просто выйти из барака и подышать воздухом было нельзя. Нас не били. Нет. Но унижали. Однако, знаете, характер в таких условиях закаляется. Слабый превращался в сильного. Волей-неволей, чтобы выжить, ты меняешься. У меня никогда не было сильного характера. И сейчас он не сильный. Что мне помогло выдержать? Наверно, в силу молодости я просто не до конца давала себе отчет, что со мной происходит. Мне казалось, этот ужас пройдет, и будет все нормально.

– Вы были в том возрасте, когда девушки влюбляются. Был у вас сердечный друг до ареста?

– Был, был у меня такой Станислав. Мы хорошо дружили, собирались пожениться. Он работал в МИДе, и первое, что он сделал, когда меня забрали – пошел в органы и заявил, что у него ничего общего со мной не было и быть не может. Трусливый оказался человек. И МИД, наверно, свое дело сделал: конечно, Станислав этот не хотел потерять работу. А потом и к маме моей приходил с этими же словами – что меня знать не знает. Мы больше не виделись. Ни разу даже случайно не столкнулись.

Тогда от мамы многие отвернулись. В тот день, когда я не пришла с работы, она, конечно, везде меня искала. Не сразу ей сообщили об аресте. Представляю, что она пережила-передумала! А у мамы была подруга тетя Катя Гайворонская, они вместе еще в гимназии учились, и у той – дочка Таисия. Мы с ней тоже дружили. Мама пришла к тете Кате… А мама моя была очень добрая, и отец такой же, они всегда были готовы помочь, поддержать кого-то в беде. А тут такое случилось, и мама со своим горем пришла к подруге Кате. А та сказала: «Ленуша, ты извини, но не приходи больше». «Хорошо, – ответила мама, – больше не приду. И вычеркну тебя из своей памяти». А потом ревела целый день.

Ей очень трудно пришлось, потому что совсем одна осталась. Папы нет, бабушки нет, меня нет. Мама по профессии была… папина жена, домохозяйка. Но когда меня рядом не стало, ей пришлось устраиваться на работу, чтобы выжить. Мама работала в регистратуре детской поликлиники.

– А что, кстати, сталось с той вашей Лидой Воропаевой?

– Ее тоже арестовали. Нам в начале всей этой истории устроили очную ставку, и она на очной ставке подтвердила, что я занималась шпионажем (наверно, выбили из нее), что из института криминалистики я якобы какие-то сведения передавала. Но ее осудили за связь с иностранцами всего на 5 лет. У меня же никакой связи не было, вообще ничего не было, а я получила 20 лет! (Смеется.) Лида эта сидела где-то за Уралом, там, говорят, и осталась.

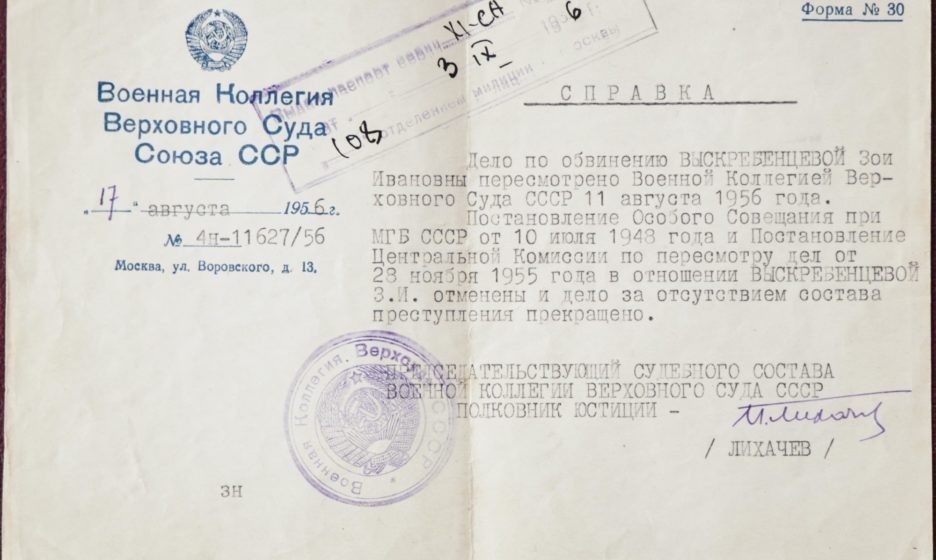

Справка об отмене приговора

– Что из лагерной жизни вспоминается в первую очередь?

– Как ни странно, память хранит лишь какие-то отдельные эпизоды, вроде бы совершенно неважные. Вот была у нас одна… вертухайка, если по-тюремному. Нас привели в столовую днем на обед. Она в форме – пилотка, погоны. А я вижу, что у нее по лбу вошь ползет! (Смеется.) Почему-то я это запомнила на всю жизнь.

И еще врезался в память один конвоир, его фамилия была Илюшкин, а мы его прозвали «граф Илюшкин», потому что мужичишка он был такой никчемный, но очень старался показать, что он ого-го какой важный человек! Что еще? Три женщины были с маленькими сроками, 6 или 7 лет, и их как-то взяли на лесоповал.

Одной приспичило – надо было присесть, она чуть отошла в сторону, и тут же конвоир выстрелил. Убил. Это называлось – побег.

Тогда много было переживаний, бабы шушукались, что вот, мол, Нину пристрелили. Я с ней не дружила, но ее знала.

Лично у меня дружб в лагере не было. Были хорошие отношения – только с такими же, как я, с осужденными, люди из администрации и охраны с нами не разговаривали, и не было никакого человеческого общения. Раз в полгода нам разрешали посылку. И ты эти полгода ждешь. Я знала, чего стоит маме эту посылку – с чаем, сахаром, колбаской – собрать. Но все равно, когда она приходила, угощала. Посылку при мне вскрывали, всё присланное вынимали, колбасу тонко-тонко резали – вдруг в ней что-то есть? А у нас там много западенок было, украинок, им присылали сало, так этот шматок разрезали и вдоль, и поперек.

– Что-то в лагере изменилось после смерти Сталина?

– С нас сняли номера. На нас были те же платья и телогрейки, но без номеров. Мы стали больше на людей похожи. И режим легче стал. Откуда-то появилось пианино, а потом – музыкальный и драматический кружки, я руководила первым и принимала участие в становлении второго.

И в один прекрасный день меня вызвали в комендатуру и говорят: вас освобождают. Я чуть в обморок не упала! Вышло постановление: снизить мне срок до фактически отбытого. А его было без двух месяцев 8 лет. Это мама ходила за меня, хлопотала. И уже после этого нам с мамой разрешили свидание. Причем, учтите, до лагеря от этой Потьмы, от остановки поезда, 18 километров! Мама прошла это расстояние пешком, никакого другого сообщения не было. Мы поплакали друг другу в плечи полтора часа. После этого она те же 18 километров – назад. На поезд. Но она была счастлива, и я тоже.

И вот, наконец, настал день, когда я написала маме письмо: встречай! Приезжаю, выхожу из вагона, вижу маму, иду к ней, а она проходит мимо – не узнала! Такой красивый ребенок был! (Смеется.) Потому что я была одета во все тюремное. Ту одежду, в которой меня 8 лет назад арестовали – пальто, юбку с кофтой… – еще на пересылке забрали у меня уголовницы. Мол, тебе она уже не пригодится, там тебе спецодежду дадут.

– Что вы сделали с той одеждой? Сохранили как память о мордовском лагере?

– Что вы! Нет, конечно. Я ту робу и платье даже не выбросила, а возле помойки сожгла. Что-то оставить на память о лагере для меня было невозможно.

Помню, я ходила по улицам, и, если шли навстречу милиционеры или военные, я старалась мимо них пройти, как пава. Этим я как бы им говорила: вы меня посадили, а я вышла – вот вам!

Было такое чувство, было… Кстати, кто-то тому Станиславу, моему несостоявшемуся жениху, видимо, сказал, что меня видели в городе. Так вот, он пришел к нам, мама открыла дверь, он: «Здравствуйте, вы меня, наверно, забыли», она: «Простите, я вас не знаю». И дверь закрыла.

– Надо было устраивать жизнь, искать работу. С этим было сложно?

– Найти работу мне помогли. Был в Москве такой известный врач – Юдин. Кто-то из моих родных его знал. И у него сын – театральный актер Геннадий Юдин. И вот он помог мне устроиться в НИИ имени Склифосовского в регистратуру. Но там я проработала немного. Потом тот же Геннадий Юдин посодействовал моему переходу в Театр имени Моссовета – на должность секретаря директора. Марецкая, Плятт, Раневская, Мордвинов – такие там были актеры! Главным режиссером был Завадский.

Зоя Выскребенцева после освобождения

Я слышала фамилию Завадского еще от папы. Папа же, я уже об этом говорила, закончил студию Вахтангова, которую окончил и Юрий Александрович. Папа хранил большую фотографию, на которой была вся их труппа. Я этот снимок подарила Завадскому. Он: «Зоя, откуда это у тебя?» Я: «Юрий Александрович, вы с моим папой учились у Евгения Багратионовича». Но Завадский папу не помнил. С ним у меня, надо сказать, были хорошие отношения, Юрий Александрович был очень деликатным и вежливым человеком. Ни разу ни на кого не крикнул на репетиции, даже если кто-то откалывал номера, вроде Фуфы.

– Фуфа – Фаина Георгиевна Раневская – какие откалывала номера?

– Она звала Завадского «тухлый нарцисс» (смеется). Но не в глаза. Раневская была хороший человек. Но у нее на все было свое личное мнение, зачастую резко отличающееся от мнения остальных, и переубедить ее было невозможно. И она знала, что все прозвища, которые она давала людям, разлетаются, как птицы. О, цену себе она знала!

И была у нас еще Серафима Германовна Бирман. Другого характера, но тоже такая… сердитая, не замечающая никого. Хорошая актриса, но человек холодный, закрытый. Не то что Плятт, например. Я к нему, конечно, обращалась – Ростислав Янович, а он: «Знаешь, как меня в детстве звали? Ростик-хвостик!» (Смеется.) Такой умный был, такой тактичный!

Но, знаете, театр – это особое место. Вот приходят актеры после отпуска, а они же все в один день после летнего отдыха возвращаются – и все такие милые, хорошие, чмоки-чмоки. А за спиной друг у друга: у, карга такая, у, бездарный такой! Этот день сами актеры называли – иудин день. Они особые люди, актеры: с одной стороны, очень забавные, а с другой – могут быть и очень вредными. Но ко мне все хорошо относились.

– В кого-нибудь из актеров были влюблены?

– Нет, ни в кого не была влюблена. Потому что мне как-то не до этого было, во мне еще не остыла Мордовия. Я ведь замуж так и не вышла. Не встретила своего человека. И к тому же у меня образовалась идиосинкразия – из-за Стаса, о котором я рассказывала. Ну, такие слова он мне говорил, я была просто на облаке! Такая была преданность! А потом, когда меня еще только везли на Лубянку, когда еще никаких обвинений не было предъявлено, и он ведь прекрасно понимал, что подобное может случиться с каждым, такое было время, а он сразу: с ней ничего общего!

И я стала сторониться мужиков, с которыми можно было создать семью, их для меня не стало. Ну, были люди, которые мне нравились, но романов я себе не позволяла. Виновато мое 8-летнее мордовское путешествие. Тюрьма, лагерь, чувство обиды к человеку, которого я полюбила – вот причина. А теплые отношения… Вот у меня с Юлианом Семеновичем они были.

– Как вас с ним жизнь свела?

– После театра я стала работать в Управлении по делам кино – в главном управлении по производству художественных фильмов. Там мы и познакомились. Юлиан, который тогда еще не был знаменит, приносил нам свои сценарии. И так вышло, что мы друг другу по-человечески очень понравились, и он предложил мне стать секретарем в созданном им Международном агентстве детективного политического романа. Те годы стали самыми счастливыми в моей жизни, и не только потому, что работа была интересная, связанная с поездками за рубеж, где пригодилось мое знание иностранных языков, но и потому, что Юлиан был удивительным человеком, душевным, очень хорошим.

Сегодня я продолжаю дружить с его дочками Дашей и Олей. Жаль, что на память о тех годах у меня остался только портрет Юлиана, подаренный им, с надписью «Зоеньке – с любовью». Нет фотографий, на которых мы вместе, хотя снимки с другими сотрудниками агентства существуют. Просто я не любила фотографироваться, считала, что не фотогенична.

Портрет Юлиана Семенова с автографом

Кстати, нет и фотографий моей «боевой» юности и даже детских: всё изъяли при обыске в 48-м. Было одно-единственное фото, я снялась незадолго до ареста, с него один мой знакомый сделал портрет масляными красками. Вот только он и сохранился… А Юлиана мне очень не хватает. Столько лет прошло с его смерти, а я и сейчас часто думаю: а что бы он сказал, что бы сделал в той или иной ситуации? Он для меня остается живым…