Юрий Манн: О нерасшифрованном Гоголе, трех видах юмора и публикациях Гомера

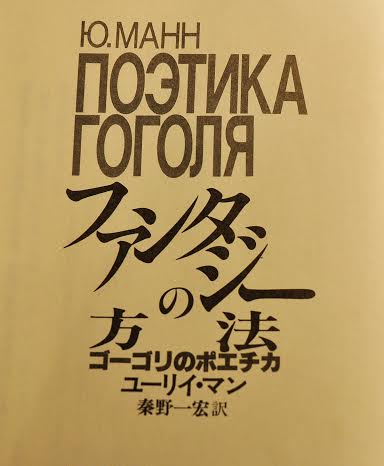

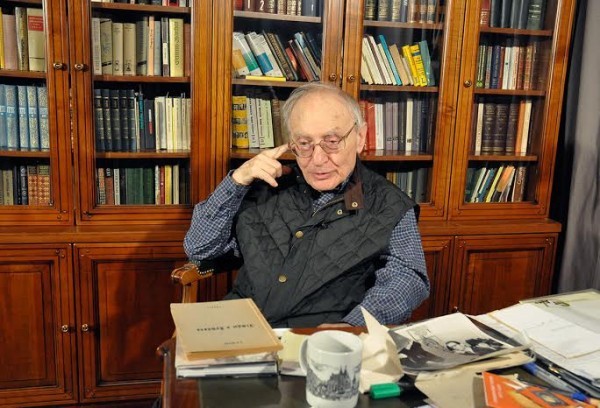

Юрий Владимирович Манн – один из крупнейших отечественных литературоведов, специалист по культуре романтизма и творчеству Николая Васильевича Гоголя. Доктор филологических наук (1973 год). Автор монографии «Поэтика Гоголя» и многих других.

О страхах: Сталин, государственные секреты, «слом» и санпропускники

Я – урожденный москвич, и, в основном, прожил всю жизнь в этом городе. Родители мои – люди, как говорится, невысокого ранга. Отец – инженер-экономист, мама была машинистка-стенографистка. Эта профессия считается не очень престижной, но она была мастер своего дела.

Не знаю, как сейчас, но в довоенное время семью из трех человек инженер обеспечить не мог, поэтому мама решила подрабатывать и пошла на курсы стенографисток. До этого она поступала в медицинский институт, и я помню, что профессор Каблуков, химик, обратил на нее внимание и всячески призывал учиться. Вообще у меня все предки музыканты или медики. Но пришлось оставить институт и заняться стенографией.

И она была машинистка-стенографистка высокого класса, таких называли «парламентскими». Как вы понимаете, к парламенту это никакого отношения не имело — его в то время у нас и в помине не было. Просто парламентская – это особая квалификация: машинистки на заседании пять минут пишут, а затем тут же расшифровывают. Потом опять пишут и расшифровывают, с тем, чтобы в конце заседания был уже готовый текст. Поэтому они называются парламентские – это высший пилотаж в стенографии.

Родители у меня беспартийные, хотя не могу сказать, чтобы они были против советской власти. Обыкновенная семья, о политике у нас не рассуждали, если что-то говорилось, то, наверное, тайком от меня.

Семья репрессиям не подверглась, хотя дальние родственники все-таки угодили в лагеря, но это были дальние родственники, а отец и мать были просто маленькие люди, их никто не трогал.

Хотя маму как стенографистку очень высокого разряда пригласили работать в Министерство танковой промышленности, и не к кому-нибудь, а к министру. Сначала это был Зальцман, а потом Малышев. И я помню, мама рассказывала, что у него были выдающиеся организаторские способности.

Часто работали ночью, потому что все время ждали звонка Сталина – он любил звонить по ночам и действительно иногда звонил. Но даже независимо от этих звонков, работали круглые сутки – и секретари-стенографистки обычно трудились по такому графику – сутки работают, двое суток отдыхают. Этой ночной работой мама нажила сильнейшую гипертонию, лечить которую тогда не умели, и она умерла от инсульта, не дожив до шестидесяти лет.

Когда я сравниваю современную жизнь с прошлой, и когда все говорят, что жили все время в страхе, это, конечно, было. Но в то же время, тут много факторов. С одной стороны все боялись, а с другой стороны очень много вещей, которые с современной точки зрения должны были бы испугать, никого не пугали.

Например, мама, работала секретарем, стенографисткой министра танковой промышленности. Жили мы недалеко отсюда в коммунальной квартире, и у нас не было центрального отопления – его провели только после войны. А до этого была печка «голландка» и к ней, соответственно, дрова.

Но во время войны дров не было. Комнатка была маленькая и ещё одна чуть-чуть побольше. Как обогревались? Закрыли дверь, и жили в этой темной комнатке. Там же и готовили на керосинке или примусе. Таким образом, комната нагревалась примерно до восьми или десяти градусов тепла. Потом купили железную печку «буржуйку», которую поставили в комнате, тут же выходила труба, и на этой печке кипятили чай.

Дров нет. Что делать? И мама приносила полные авоськи черновой бумаги, подумайте только, из кабинета министра танковой промышленности. И ни маме, ни охранникам, которые её пропускали, в голову не приходило посмотреть, что же там такое. А ведь там могли содержаться какие-то военные секреты.

То есть, с одной стороны боялись, а, с другой, совершенно ничего не понимали, и те критерии, которые сегодня порождают страх, опасение, тогда не действовали.

По аналогии, тоже к вопросу о страхе, я припоминаю другой эпизод. Я ученик девятого или восьмого класса, нас принимают в комсомол. Что для этого нужно? Для этого нужно прослушать одну, две лекции о комсомоле, потом мы выучили устав, сдали соответствующий, если не экзамен, то зачет. Вот и все.

И тут я возьми, да и брякни: «Ну, мы все сделали, нам осталось пройти только санпропускник».

Сейчас это ни о чём не говорит, а тогда было очень актуально. Потому что всех, кто приезжал в Москву из эвакуации, проводили через санпропускник и искали вшей. Блохи – это еще ничего. Самое опасное – вши. Прошел – значит, все, можешь жить спокойно.

И я возьми да и брякни эту, так сказать, «шутку». Ну и что? Я ничего не боялся. Представляете, если бы на меня донесли за такие антисоветские высказывания, что бы со мной было? Но ведь никто не донес. Я благополучно выжил.

Я сам не понимал, чего мне бояться? Я за советскую власть. Ну, подумаешь, это же невинная шутка. И только когда меня утверждал комитет комсомола школы, то секретарь комсомольской организации, Бондарчук (он потом поступил на исторический факультет МГУ и стал крупным ученым, занимался Италией) сказал: «Юрка, а что ты там болтаешь насчет санпропускника?» Все знали, и все члены бюро рассмеялись. Вот и все.

А ещё у нас был старый дом. Сейчас, кстати, там банк, никто не живет уже. И, несмотря на то, что дом наш подлежал слому, мы все время ждали этого события с ужасом. Ведь что означало в Москве сломать дом? Квартиры не давали, а давали две тысячи рублей в зубы – иди и стройся где-нибудь под Москвой. Отчасти это даже был план освобождения Москвы от лишних людей, не проверенных и не номенклатурных.

Но в итоге никуда нас не переселили. Мама все время бегала в исполком, узнавала, не находится ли наш дом «на красной черте». Это особое выражение означало, что дом подлежит сносу. Я не помню, что ей говорили: то ли находится, то ли будет туда помещён.

Но началась война, и было уже не до того. А после войны, представьте себе, я обнаружил, что этот дом реставрировали. Его перестроили: теперь там длинные коридоры и это банк. И если вы поедете по Садовому кольцу, то увидите, там даже написано: Уланский переулок, дом 13, банк.

«Выковырянные»

Эвакуация у нас оказалась очень недолгая и своеобразная. Ещё до министерства мама работала в Управлении Московско-Рязанской железной дороги, тогда она называлась Ленинская. И, поскольку она работала в Управлении дороги, то вывезли нас недалеко от Москвы.

Вначале в Земетчино Пензенской области, а потом в Сасово Рязанской области. Жили мы в товарных вагонах, в так назыаемых теплушках. Почему в Сасово? Потому что в Управление – необходимое учреждение, и все ждали момента, когда его можно будет вернуть в Москву.

Примерно месяц мы жили в теплушках, потом нас поместили в какую-то семью, конечно, в порядке принуждения. Потом, только-только немцев немного отогнали от Москвы, нас опять поселили в теплушки, мы прожили там какое-то количество дней и отправились в Москву. В теплушках стояли буржуйки, но было холодно, везде, и в Москве тоже.

Положение у нас было такое же, как в столице: полное затемнение, все строгости военного времени. Если бы немцы как-то изменили направление, то они могли бы вполне захватить и Сасово.

Помню, местные жители, которые не очень любили эвакуированных, называли, нас «выковырянные». И вот группа таких «выковырянных» собиралась, и этот совет обсуждал проблему отъезда в Ташкент.

Моя мама сразу сказала: «Нет, ни в какой Ташкент я не поеду, будем сидеть здесь». И действительно, едва немцев отогнали буквально на сто-двести километров, как нас возвратили в Москву. Это было начало 1942-го года.

Война: ночи в метро, шахматы и глобус

Я прекрасно помню заснеженную Москву, город не убирали, везде висели приказы верховного главнокомандующего. В этих приказах на меня произвели особое впечатление первая и последняя строка. Первая строка была такая: «Сим объявляется в Москве осадное положение». На меня произвело впечатление слово «сим», то есть «настоящим», я такого слова еще никогда не слышал и смотрел с уважением.

Последняя строка тоже вполне отвечала обстановке: «Паникеров и провокаторов расстреливать на месте» И подпись: Верховный главнокомандующий маршал (тогда еще маршал, а не генералиссимус) Советского союза Сталин.

И вот, Москва, школы не работали. Что мы делали? Собирали осколки снарядов и бомб, они у меня даже хранились до недавнего времени. Бомбили немцы, но ещё до начала бомбёжки мы уходили в бомбоубежище.

Двадцать второго июня началась война, двадцать второго июля – бомбежки. Причём у немцев все было так точно и аккуратно, что можно было сверять часы. «Граждане, воздушная тревога, граждане, воздушная тревога!» – все ждали этого сообщения, и потом бежали в бомбоубежище.

Мама брала меня за руку, а в другой несла пишущую машинку, она у меня до сих пор сохранилась, «Remington Portable». Эту машинку купили ценой невероятной экономии, маме нужно было это орудие производства. Это была самая дорогая вещь у нас в доме.

И вот мама брала в одну руку машинку, в другую меня, и тащила в метро «Красные ворота», потом она называлась «Лермонтовская». Ближе к нам была Кировская, но она была закрыта: там было подземное помещение генерального штаба.

Зал был отделен специальными щитами, не видно было, что там делается. Поезда проезжали мимо, не останавливались. Кто-то говорил, что слышал, как в метро вошел Сталин. Ну, Сталина часто видели – как галлюцинация такая возникала; может быть и так, а может быть – нет.

В метро мы некоторое время ходили каждый вечер. С собой брали какие-то подушки, легкие одеяла, в туннеле были сделаны деревянные настилы, там мы спали или дремали до тех пор, пока не звучало тем же голосом Левитана: «Угроза военного нападения миновала, отбой».

Однажды к нам пришла группа детских писателей, чтобы поддержать малышню. И я до сих пор помню выступление Маршака.

А мой отец тушил зажигательные бомбы. Он работал в проектной организации, и был белобилетник – его не взяли в армию. Он оставался в Москве, но в метро с нами не ходил. Они находили бомбы, нужно было их класть в ящики с песком, чтобы не возник пожар.

А в конце 1942-го – в 1943-м году все уже надоело, и никто в бомбоубежище не ходил. За всех я не ручаюсь, но мы точно не ходили, оставались дома и ждали. Надо сказать, что Москву бомбили не сильно, очень хорошо защищали. И поэтому я, например, помню только два или три случая попадания.

Один раз это случилось на улице Кирова, где была телефонная станция. Представляете, такое огромное серое здание, тогда это была чуть ли не единственная станция, и лётчики, видимо, метили именно в неё, но попали в какой-то дом.

В другой раз бомба упала в Сретенский бульвар, причем это была тонная бомба, то есть самая большая, она не разорвалась, но был вырыта огромная яма; и мы, мальчишки не боялись и бегали на неё смотреть.

Ещё во время войны я бегал в Тургеневскую читальню. Сейчас она в другом месте, а раньше была на площади, которая идет к метро «Кировская». Старинное такое здание. Я помню, обращал внимание, как ужасно были одеты библиотекари. Мы тоже не могли похвастаться достатком, да и учителя наши бедствовали, но эти библиотечные работники отличались особенно. Я помню одного библиотекаря, старика, он все время ходил в галошах, причем, по-моему, на босу ногу.

Продукты все были по карточкам, других источников не было, хотя что-то покупали на рынке. Причем покупали, конечно, в обмен на вещи.

Например, до войны, мальчишкой, я играл в шахматы, и для своего возраста играл, наверное, неплохо. Как раз перед самым началом войны мы решили устроить официальный турнир для того, чтобы получить разряд.

Самый низший разряд был пятый. И вот мы должны были официально проиграть какое-то количество партий, чтобы победитель получил этот пятый разряд. Мы договорились с Домом Пионеров, который был тогда рядом, на улице Стопани (это рядом с улицей Кирова, как тогда называлась Мясницкая), но уже началась война, и до этих кружков никакого дела не стало.

А шахматы мои сменяли на буханку хлеба. И на этом, вообще, моя шахматная карьера закончилась. Больше я уже к шахматам не прикасался.

Помню еще одну дорогую для меня вещь: у меня был глобус. Так вот этот глобус тоже сменяли, я не помню, на одну или на две буханки хлеба; я даже до сих пор помню фамилию семьи, куда он ушёл.

Конечно, жаловаться нельзя, потому что все-таки не Ленинград, мы тут с голода не умирали. Но все время хотелось есть. Норма была такая: иждивенец, в том числе дети, – 400 грамм хлеба, служащие – 600 грамм, а рабочие – 800 грамм хлеба.

Сейчас я не съедаю даже ста грамм хлеба, но тогда это была основная еда, тем более, такая лимитированная. Так что, конечно, я все время мечтал: кончится война, я куплю себе батон один – 400 грамм, и съем от начала до конца сам.

Об итальянской фамилии, еврейском погроме и семейном Штирлице

Я сказал, что у меня предки – или врачи, или музыканты. Моя бабушка окончила берлинскую консерваторию, фамилия ее Пинетти – Клара Матвеевна Пинетти. Фамилия у нее была итальянская, но она была еврейка.

Когда я был в Венеции у Витторио Страда, то спросил: вот у бабушки была итальянская фамилия, хотя, кажется, у нас итальянской крови не было. Он ответил: да, да, у нас на севере Италии существует еврейская фамилия – именно Пинетти.

А потом произошёл случай совершенно фантастический…

Бабушка, хотя и окончила Берлинскую консерваторию, никогда не музицировала. Она вышла замуж за доктора, – это другая ветвь нашей фамилии, – врача Дунаевского.

Яков Дунаевский был крупный врач, и они приехали в Россию, и поскольку он был дипломированный врач, и очень крупный специалист, семье разрешили жить не за чертой оседлости, а в Орле.

Тогда это был типичный дворянский город и типично русский город, но, тем не менее, они прожили там до начала революции.

У Дунаевского была своя водолечебница, но они все потеряли во время Деникинского похода. У нас сейчас белых идеализируют, все валят на красных, но хороши были, конечно, и те и другие.

Когда в Орле был Деникин, произошел еврейский погром. Красные не устраивали, а белые устроили. И вот мой дедушка, соответственно, отец мамы остался без всего, водолечебницу отобрали. И потом мама приехала в Москву, я родился в Москве, и дедушку я никогда не видел: он умер.

Так вот, невероятная, почти детективная, история: когда вышли мои мемуары, я вдруг получаю письмо из Израиля.. Оказывается, нашелся мой родственник, троюродный брат, Виктор Моисеев.

Его бабушка и моя бабушка – родные сестры. Это довольно близкая родня. И он, в отличие от меня, очень интересуется нашей родословной.

И, в частности, он сообщил мне: «Ваша бабушка считалась в нашем роду среди четырех сестер самой умной. А моя бабушка считалась самой глупой», – он не побоялся это сказать.

И ещё он написал, что в нашем роду были разные люди. И среди этих людей – один из крупнейших разведчиков XX века. Его фамилия Пинто, видоизмененная форма Пинетти. Он был голландский подданный, потому его заслали в Англию, и он занимался разоблачением немецких шпионов.

Больше того, существует посвященная ему книга, которая так и называлась «Охотники за шпионами», она была переведена на русский язык, и я ее нашел по Интернету. Вы можете тоже ее найти, ее переиздали еще при советской власти, просто, как эпизод военных лет.

Про эту историю я рассказал своему знакомому:

– Знаешь, я все-таки очень плохо верю, что это действительно был наш родственник.

–Почему?.

– Потому что ни у своих близких, которых знал, — маму, папу, ни, тем более, у себя – я качеств для такой работы не вижу.

Ответ был таков: прости, во-первых, ты не всех своих родственников знаешь. А, во-вторых, в каждой семье может скрываться свой Штирлиц.

О немецкой бабушке, дяде и о том, что мир тесен

Бабушку со стороны мамы я знал, это была очень колоритная фигура. Она окончила берлинскую консерваторию, прекрасно знала немецкую литературу, и я часто видел ее с немецкой книжкой в руках.

Кстати, когда началась война, еще до нападения на нас, она переживала за Германию. Мол, фашисты – это только небольшая кучка, а народ тут ни при чем. Потом, конечно, от этих радужных представлений не осталось и следа.

Обычно бабушка жила у своего сына, дяди Лени. Или летом она жила у сына, а зимой приезжала к нам в Москву, на Уланский переулок. А дядя мой был врачом, потом его призвали в армию, и он дослужился до главного врача госпиталя.

Вначале он был в Тихвине, а потом случилась знаменитая тихвинская операция и госпиталь переместили в Череповец Вологодской области, где он и жил со своей семьей. Тетя Авруся – его жена, Галя – дочка, которую я никогда не видел, моя двоюродная сестра, и все.

И вот, насчет того, что мир тесен: однажды у меня дома был Леонид Парфенов. Он снимал картину о Гоголе, был большой юбилей, 200 лет со дня рождения. И он пришел ко мне, чтобы проконсультироваться, обговорить какие-то вещи по сценарию.

И вот после разговора мы сидели за кофе, и я ему говорю:

– Скажите, пожалуйста, вы из Череповца?

– Да, говорит, у меня там до сих пор живет мама.

И я говорю: Мой дядя был в Череповце главврачем госпиталя.

– А как его фамилия?

– Дунаевский.

И Леонид Парфенов говорит: Если бы вы мне не назвали эту фамилию, я бы сам ее назвал. Потому что моя семья раньше жила рядом с ними, и он был очень известным человеком.

И действительно, мне прислали вырезку из череповецкой газеты, я её, к сожалению, потерял… Там была огромная статья с портретом дяди, а название такое: «Спасибо, доктор». Далее следовали письма людей, которых лечил Леонид Дунаевский.

Рассказывали и такой эпизод: после войны его больницу превратили в госпиталь для военнопленных немцев. Главрач остался, врачи те же. И однажды один из немцев спас его от верной смерти.

Дядя склонился над постелью какого-то больного, и в этот момент один больной костылем со всей силы взмахнул у него над головой, а другой под этот костыль подставил руку. Руку ему сломали, но он спас моего дядю.

Так вот, Леонид Парфенов говорит: «Я бы сам вам все рассказал. Я запомнил, когда ваша бабушка уже не могла ходить, её выносили в кресле во двор, и к ней приходили военнопленные немцы, для того, чтобы поговорить по-немецки».

Ещё есть трагические страницы и эпизоды… Свою единственную двоюродную сестру я фактически не знал. Мы в Череповце не бывали, а у нее как-то неудачно сложилась жизнь. Она родила ребенка неизвестно, от кого — мать-одиночка, и это служило каким-то моральным раздражителем.

Короче говоря, Парфенов берет мобильный телефон и при мне прямо из кухни звонит маме в Череповец и спрашивает: «Скажи, пожалуйста, что последнее ты слышала о Гале Дунаевской?» Оказалось, что, к тому времени сестра семь лет как умерла.

Про школу

Моя первая школа, ещё до войны, была в Уланском переулке, 281-ая. Образование тогда было смешанное. А напротив нашей школы был знаменитый, как говорили, «армяшкин дом». Но на самом деле там жили ассирийцы, которые чистили сапоги по всей Москве.

Там было страшно бедно и скученно, но я, как семейный мальчишка, сразу попал под влияние хулигана Данилы Зумаева: он сразу меня взял в свой оборот. Он хулиганил, срывал уроки, а я с ним вместе. И я помню, как мама приходила с родительских собраний смертельно расстроенная, потому что меня, как говорится, склоняли.

Но, слава Богу, все кончилось потому, что он остался в первом классе на второй год, а потом даже на третий, поэтому благополучно исчез из моего поля зрения, и я был спасен.

И вот один эпизод произошел через много лет после войны. Я жил тогда на станции Лосиноостровской, и каждый день проходил мимо киоска, где чистили сапоги вот эти ассирийцы. И однажды чистильщица сапог узнала меня, скорее, даже угадала, и говорит: «Ты, небось, выучился, инженером стал. А мой Зумайка до сих пор сапоги чистит» Я к тому времени действительно выучился, хотя инженером не стал. Но больше ничего про эту семью не знаю.

В 1941 и 42 годах школы не работали, и все мои одногодки пропустили класс, а я нет. Тогда всё это почти не контролировали, и мама записала меня в пятый класс, хотя четвёртый я не проходил. Так я не потерял год, но вначале было очень трудно.

Потому что началась алгебра, а я ничего в ней не понимал. И еще все время хотелось есть. Хотя грех жаловаться: положено было мне 400 грамм, маме 600, папе 800 грамм хлеба в день.

Хуже было тем, кто стоял в булочной. Хлеб всегда резали строго по карточкам с довесочками. А около продавца всегда стояла бабушка или дедушка, они собирали в мешочек довесочки. Причем иногда объявляли, что потеряна карточка, иногда просто собирали на пропитание.

Как я уже сказал, обучение тогда еще было совместное, и в моем классе было немало очень привлекательных девочек. Одна девочка – поразительной красоты, Лера Васильева. Она была рано созревшая, на нас, мелюзгу, никакого внимания не обращала и, кажется, даже еще не окончив школу, вышла замуж за знаменитого футболиста Константина Бескова.

И не очень давно, когда были похороны Бескова, «Московский комсомолец» поместил ее фотографию в профиль под траурной вуалью. Это именно она, я узнал в этой женщине Леру Васильеву.

И еще вспоминается другая девочка – Женя Танасчишина. Она была немножко другого типа, полненькая, мы сидели с ней за одной партой. По-моему, она мне симпатизировала, и я ей тоже.

Однажды она пришла в школу заплаканная. Её отец – Танасчишин, генерал-лейтенант танковых войск, не раз упоминался в приказах Сталина. Эти приказы звучали по радио, печатались в газетах. Заканчивались они обычно словами: «Вечная память героям, смерть немецким оккупантам». И вот однажды пришло известие, что генерал Танасчишин погиб.

Победа: радостный день с горчинкой

Весной 1945 года, когда уже чувствовали, что наступает победа, настроение было совершенно другое.

Во время войны приемников не было, их в начале войны забрали, чтобы по радио не слушали вражеские голоса. Вообще-то приемники в то время – это роскошь, они были только у состоятельных людей, и я помню, как с началом войны их привозили отовсюду на колясках и сдавали на главпочтамт на Кировской. (После войны приемники, конечно, вернули).

А у нас не было приемника, имелась только радиоточка. Причем радиоточки были двух размеров – одна большая, величиной в столовую тарелку, а другая маленькая, по величине чуть больше блюдца. Но и та и другая тарелка принимали только одну программу. Ночью радио не выключали, чтобы услышать объявление воздушной тревоги, а в конце войны ждали известия о победе.

И действительно, дождались: в этот день голос Левитана сообщил, что была одержана победа.

Все ликовали, многие выбежали на улицу, некоторые, в том числе, я, побежали на Красную площадь. Народу было много, но она не была заполнена совсем — были такие кучки. Причем было два таких любимых занятия: когда к Спасским воротам подъезжала машина, все стремглав бежали к ней, потому что думали, что увидят Сталина. Сталина мы не дождались. И еще любимое занятие – когда встречали военного, то его начинали качать. И таких качаний на Красной площади было с десяток, если не больше.

Я сам не принимал участия в качании – просто не дотянулся бы. В той группе, в которой я стоял, качали морского офицера, а потом, когда он приземлился, огляделся, ощупался, оказалось, что у него срезали и стащили кортик. От досады и от горя он даже сел на брусчатку. Я тогда не понял, что это такое: что это личное оружие, и чем ему грозила его потеря.

Московский университет: привычка думать, национальный вопрос и общественная работа

В университет я поступил в 1947 году. В школе я учился по-разному, потому что, как я уже сказал, пропустил один класс и был не очень прилежен, но в девятом классе взялся за ум и решил заработать медаль, что мне в конце концов и удалось.

Уже тогда я решил, что пойду на филологический факультет. Тут было несколько причин. Я ходил на платные лекции для школьников, поступающих в МГУ. Их читали известные ученые, Николай Кирьякович Пиксанов, Абрам Александрович Белкин, Дмитрий Дмитриевич Благой и другие.

На меня это все произвело большое впечатление, при том и сама манера чтения: не заученные формулировки, а когда человек стоит перед тобой, иногда отходит от кафедры и возвращается — и размышляет. Я тогда понял, что тоже могу думать, в конце концов. Чем я хуже?

Но не всем нравилась такая манера. Я помню: Пиксанов, член-корреспондент Академии Наук, крупнейший специалист по Грибоедову, получил такую записку: «Скажите, сколько вы готовились к этой лекции?». Те, кто ждали эту лекцию, привыкли к заученным фразам, а тут человек поправляет сам себя, думает на ходу. Мне это нравилось, но не всем.

Тут Пиксанов встал, выпрямился и сказал: «К сегодняшней лекции профессор Пиксанов готовился всю жизнь». И ему захлопали, поддержали. Эти лекции были одним из факторов, повлиявших на меня: я решил поступать на филологический факультет.

Тогда я не знал, что уже начинался набор по национальному признаку. Он еще был не таким строгим, но уже начинался. И вот со мной сдавало экзамен два человека, я, Владислав Зайцев, который потом стал профессором МГУ, и Островский. У нас двоих были золотые медали, у Островского – серебряная.

Как медалисты мы проходили только собеседование. Мне задали несколько вопросов по философии, по Гегелю, я ответил. Экзаменовал Архипов, фигура одиозная. В то время он был просто аспирант, а потом обличал Эренбурга и Тургенева за непонимание революции.

Зайцева тоже поспрашивали и дали понять, что он принят. А вот Островского, у которого медаль была серебряная, не приняли. Правда, он потом поступил в институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Он его благополучно окончил и потом преподавал английский язык в школе, только попросили сменить отчество: он был Даниил Израилевич, а ученикам представлялся как Даниил Ильич.

Я был именной стипендиат: у меня была стипендия Маяковского. Кроме того, после первого семестра второго курса я стал активно заниматься общественной работой, о чем сейчас жалею, потому что играл явно не свою роль – у меня не было и нет никаких организационных способностей.

А произошло это все таким образом. Я сдал первую сессию на все отлично, к большому своему удивлению. На семинарах я был не очень активен, и вообще видел, что многие лучше меня. Но оказалось, что на экзаменах я был даже отмечен, и ко мне подошел однокурсник Ремир Григоренко, участник войны. Ему поручили создать комсомольское бюро, он подошел ко мне и говорит: «Мне надоели в членах бюро троечники, я хочу, чтобы были успешные люди». И меня выбрали в комсомольское бюро курса, поручили мне шефский сектор.

Что это такое? Это шефство над ремесленными училищами, ФЗО. Что мы там делали? Организовывали разные кружки, проводили политинформации, организовывали художественную самодеятельность. И я, не обладая никакими организационными способностями, много сил и времени отдавал этой работе.

Что мною руководило? Конечно, тут была и доля тщеславия, и самоутверждения, но были — многие ли теперь в это поверят? – искренность, комсомольская увлеченность и вера, да только ли мной владело это чувство?

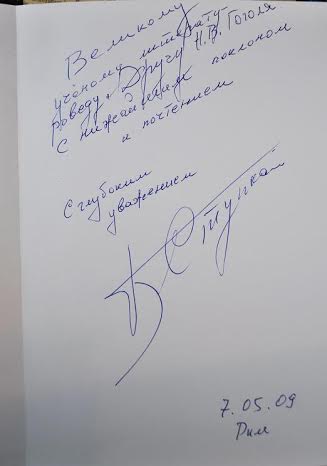

Вот дарственная надпись, сделанная моим однокурсником Геннадием Гачевым на книге «Семейные комедии»: «Дорогому Юрию Манну на память о студенческих годах, когда мы были не учеными коллегами, а комсомольцами, беспокойными сердцами. Улыбаюсь, и тебе того желаю. Твой Гена Гачев»[1]. И я улыбаюсь, но не без оттенка грусти и сожаления. Вот так.

Московский университет: профессора и власть

Очень сильное впечатление на меня произвел Леонид Ефимович Пинский. Он преподавал западную литературу, только один семестр. Очень крупный ученый, отчасти единомышленник Бахтина. Он ездил к нему, когда тот еще жил в Саранске.

Пинский произвел на меня сильнейшее впечатление: мне очень нравятся люди, которые размышляют. Он так и делал: ходил от стенки к стенке, размышлял, поправлял сам себя, и перед тобой раскрывалась школа мысли. Потом он стал автором фундаментальных трудов – о Шекспире, о реализме эпохи Возрождения, тогда их ещё не было.

А через год его посадили, репрессировали. Причем посадил его не кто иной как Яков Ефимович Эльсберг, профессор. Меньше всего мы думали, что он способен это сделать. Чистый такой интеллигент, удивительно деликатный, в институт, где он работал, он приносил с собой коробки конфет и угощал вахтерш. Но оказалось, что он на Пинского написал донос. Я не берусь его судить, я не был в таком положении.

У нас с Пинским была общая знакомая, Розалия Наумовна Штильман, она работала в журнале «Советская литература на иностранных языках». И после освобождения Пинского, когда выяснилось, кто на него донес, она, встретив Эльсберга в Доме литераторов, дала ему пощечину.

А с Пинским потом я встречался уже в домашней обстановке. Розалия Наумовна была с ним дружна, и мы с ним некоторое время даже сидели в Доме творчества в Переделкино за одним столом. Я помню его остроты, они были такого едкого свойства. Он, например сказал, чем отличается советский журналист от советского писателя: писатель — это проститутка, которая отдается в роскошной обстановке, нужен обед, ухаживание, подарки и т.д., а журналист – это проститутка, которая стоит на панели. Вот так.

Ещё нравился Дмитрий Дмитриевич Благой. Правда, Благой у нас не преподавал. У него были колоссальные знания, хотя он конъюнктурил — на него повлияла обстановка. Его второй том биографии Пушкина (надо сказать, в отличие от первого), привлекает замечательной обстоятельностью и добротностью.

Многих я вам назвать не могу. Абрам Александрович Белкин – яркая фигура, но к сожалению, подвластный всяким влияниям. Он занимался Достоевским и всячески его превозносил. А потом началась кампания против Достоевского, он стал его ругать. Но что тут поделаешь.

В знаменитой стенгазете филфака МГУ «Комсомолия» появилась огромная статья, которая изобличала Белкина в ревизионизме, космополитизме и т.д. Статья называлась «О чем думает доцент Белкин?». Статью эту написал один из критиков, который впоследствии стал видным критиком-либералом. Ясно же, из заголовка видно, что думает он о чем-то не очень хорошем.

Белкина не арестовали, Слава Богу, не успели. И потом я встретил его уже в редакции Энциклопедии, где устроился на работу.

После университета: «не наш человек».

После университета я работал в школе – не мог устроиться в аспирантуру, хотя меня рекомендовали. Я даже несколько раз пробовал сдать экзамены заочно, один раз в городской педагогический Потемкинский институт. Как учитель школы я имел право сдать кандидатский минимум, а потом уже в таком заочном порядке писать диссертацию.

Я пришел на экзамен, комиссию возглавлял профессор Ревякин. Он задал мне несколько вопросов — я ответил, он еще несколько вопросов – я ответил, он еще несколько вопросов. И стал задавать такие вопросы, на которые, я думаю, он не ответил бы сам. Короче говоря, он сказал «Ну, что же вы? Больше двойки я вам поставить не могу».

Это делалось специально: просто я был неугодным по «пятому пункту». Причем одному из членов комиссии – Леониду Гроссману, тоже, как тогда говорили, инвалиду пятой группы, Ревякин сказал до начала экзамена: «Можете идти домой».

Но я Ревякина не осуждаю: я узнал потом, что он всеми силами оберегал Гроссмана. От него требовали, чтобы он уволил того, но он держал. Ну, а я никому неизвестный мальчишка. Вот так, двойку поставили.

А потом, в завершение эпизода, когда я защищал докторскую в Институте мировой литературы, мне там не давали защищаться, но уже по другой причине. Потому что я был ревизионист, автор «Нового мира» и вообще сомнительный человек.

Это уже была кампании против Твардовского, конечно [2]. Короче, нет, нет, не наш человек.

И тогда, независимо от меня, люди, прежде всего, покойный Ульрих Фохт и Георгий Пантелеимонович Макагоненко, договорились, что я буду защищаться в Петербургском университете, он тогда был Ленинградский. Я защищался там.

И потом, чтобы закончить этот сюжет с Ревякиным… Ревякин был членом ВАКа, и Фохт его, видимо, попросил проследить, чтобы я там прошел нормально. Ревякин сам мне позвонил: «Вот, я сообщаю, что вчера вас единогласно утвердили». Все прошло замечательно. Я не стал ему напоминать, да и он забыл, что прежде мне как-то не очень повезло с ним.

А вообще интересно, что кандидатскую диссертацию мою держал ВАК чуть ли не одиннадцать месяцев. Не утверждали.

Трудовая биография: «Новый мир» и далее…

В «Новом мире» я сотрудничал работал, как автор, тут не надо было утверждаться. Я принес статью «Новый мир», они сказали: «Вы наш». И я с удовольствием писал им.

До того, еще не будучи автором «Нового мира», я выступил в защиту «Нового мира», эта статья приобрела известность. Это было в «Комсомольской правде» в 1954 году. Но потом было постановление ЦК.

Я помню Аскольдова, впоследствии известного кинорежиссера, он подписал это письмо как студент. Его исключили из студентов, а от нас требовали, чтобы мы покаялись. Потому что Алексей Сурков выступал в актовом зале МГУ с докладом о идейных шатаниях литераторов, и мы должны были выступить, сказать, что вот мы ошиблись и так далее.

Мы отказались, кроме одного. Тот выступил, это было помещено в газете, в «Литературке». Слава Богу, только от своего имени он сказал, что не понял всю пагубность вот этого самого явления.

Я его не осуждаю, это очень порядочный, одаренный человек, просто ему пригрозили, что исключат из аспирантуры. Получилось же так, что мое положение было самое безопасное. Я работал в школе рабочей молодёжи, и мой знакомый, очень известный в ту пору учитель-словесник Семен Гуревич сказал мне: не бойтесь, дальше фронта вас не пошлют.

(Буквально на днях я узнал, что на наше письмо обратил внимание Александр Твардовский. Вышла замечательная книга: Александр Твардовский. Дневник. 1950-1959. М. 2013; составители и комментаторы – дочери Твардовского, Ольга Александровна и Валентина Александровна. И здесь на страницах 140, 469 говорится об этом эпизоде).

А в школе рабочей молодёжи я оказался потому, что меня никуда не брали. Я был в десяти, если не больше, организациях, школах или литературных музеях, заполнял анкету, мне говорили: нет. А в школу рабочей молодежи я пришел – и меня взяли. Одна женщина там сказала: «Вы пока посидите у нас, все успокоится». И там я проработал четыре года, последний год совмещал – меня позвали в Дом детской книги при Детгизе, младшим редактором.

Ученики в школе были разные – те, кто по каким-то причинам не учились в обыкновенной школе. Кто-то хотел меньше учиться, кто-то хотел работать, кто-то – потому что знали, что требования в школе рабочей молодежи не такие высокие. Кроме того, было много переростков: у них не было аттестатов и они могли с параллельной службой приобрести аттестат у нас.

Я был учителем литературы, причем, учил только десятые классы. Поставили меня, чтобы я их готовил к выпуску, то есть экзаменам.

Вот так. Школа, Дом детской книги, журнал «Советская литература», аспирантура, потом Институт мировой литературы – научный сотрудник младший до главного, и потом Российский государственный гуманитарный университет.

Школа рабочей молодёжи: жулики и либералы

– Итак, я работал в Школе рабочей молодежи, которая, кстати, была недалеко от моего дома на Домниковке. Переулочек Вокзальный, Вокзальный район.

Ученики мои были разные. Некоторые просто ушли из школы, чтобы получить лучшую отметку – потому что считалось, что тут требования не такие серьезные, как в обычной школе. Были и такие, которые работали. Были, наконец, такие, которых необходимость заставляла получить аттестат зрелости.

Поэтому в моих классах было очень много милиционеров — им для продолжения карьеры надо было иметь аттестат зрелости, который был не у всех. Вот они учились.

Но самое интересное в том, что в моем же классе были и жулики, это громкое слово, но все-таки народ, нечестный на руку и за то поплатившийся, в частности, исключением из школы. Они были несовершеннолетние, поэтому их не преследовали в уголовном порядке.

Надо сказать, что я не очень наблюдательный – не отличал тех, кто должен ловить жуликов от тех, кто были жуликами. Ну и, кроме того, в пределах школы они вели себя очень толерантно, как сейчас говорят. Терпели друг друга, и все было нормально.

Однако было немало занятных эпизодов. Например, такой. Надо сказать, что занятия в школе заканчивались в полдвенадцатого ночи. Начинались в 7 часов с небольшим, в полдвенадцатого завершался последний урок. Школа на Домниковке, я уже сказал, – воровской район. Три вокзала.

И вот я возвращаюсь ночью, и слышу: вдали стоит несколько подростков и девочек, и бранятся таким матом, какого я еще никогда не слышал, не знаю, на каком этаже. Хотя я к этому привык, потому что Уланский переулок, где жил, тоже был район не элитный, как сейчас бы сказали. И я, конечно, с детства, знал все эти слова. Но тут я даже немножко растерялся, потому такая изощренная ругань, такое совершенство мне не снилось.

Я с некоторой опаской решил перейти на другую сторону, чтобы не столкнуться с ними лицом к лицу. И когда уже занес ногу на тротуар, вдруг слышу возглас: «Юрий Владимирович, не бойтесь! Это мы, ваши ученики!»

Кстати, надо сказать, что народ, в общем, был довольно добродушный, и мне с ними было легко. Может, это не говорит в мою пользу, но я говорю честно, и они ко мне тоже относились хорошо.

Особенно их, видимо, расположило в мою пользу такое обстоятельство: во время занятий я был довольно строг, а во время экзаменов – либерал, совершенно гнилой либерал. И это, видно, произвело на них впечатление. Они ждали от меня расправы, а я её не устраивал.

Я, кстати, и сейчас терпеть не могу экзаменов, поэтому я стараюсь от них увильнуть. Так что, когда я пришел в РГГУ, и нужно было принимать экзамены, я попросил дать мне какую-нибудь альтернативную службу. Может быть, мыть стекла, что угодно.

Терпеть не могу эти экзамены. Потому с одной стороны они тебе говорят то, что ты им говорил, и в таком стиле, что тебе это становится неудобно: как будто это говоришь ты.

А, во-вторых… Я никогда не умел следить, кто пользуется шпаргалками, кто нет. Просто это, как бы, не мое. И поэтому у меня всегда были некоторые сомнения: вдруг он списал; или вдруг не списал, – и я буду несправедлив. Поэтому я предпочитал быть либералом.

По аналогии, я могу вспомнить случай в университете, в МГУ, где на филфаке я учился. И там был Кузнецов, профессор по истории русского языка. Такой немножко не от мира сего, рассеянный, не обращавший внимания на то, списывают студенты или не списывают, подсказывают или не подсказывают. И ему можно было сдавать, как угодно – один человек сдавал за нескольких. Он этого не замечал совершенно и ставил соответствующую отметку.

И надо еще пояснить, что дело было сразу вскоре после войны. Однажды профессор Кузнецов, не поднимая глаз от стола, сказал: «Если я еще раз увижу вот эти валенки, я поставлю двойку». То есть он приметил по валенкам, что этот самый студент приходил много раз. Это конечно не могло не обратить на него внимания профессора Кузнецова. Хотя можно было бы сменить валенки – и все получилось.

Так что, я немножко близок к этому типу.

Про антисемитизм и сотрясение мозга

Интересная подробность: я преподавал в этой школе, когда набирала силу так называемая космополитическая компания. Тогда она имела даже более определенное обозначение – «Дело врачей», которые хотели убить Сталина, и там поубивали массу партийных деятелей.

Уже готовились списки тех, кого должны были выселить из Москвы. Уже стояли на подходе теплушки. Правда, я сам этого не видел. Я только знаю одно: мы тогда жили в коммунальной квартире и ответственная съемщица, ее фамилию я сейчас могу уже назвать, поскольку её нет в живых, – Покровская Татьяна Федоровна…

Она была близка к управлению домом и каждое утро начинала с того, что обзванивала своих друзей и сообщала: «Очень скоро освободится много-много квартир и комнат» – имея в виду предстоящую высылку. Но этого не произошло.

К чему я это говорю? В своей школе я не чувствовал ни малейшего антисемитского духа. Говорят, что вообще на зоне среди осужденных людей антисемитизма нет. Я не знаю, я, слава Богу, не был в зоне. И вот то, что в нашей школе, поскольку она просто выпадала из общей системы, там воспитательная работа велась другая, или вообще не велась, не было никакой тогда другой. Но была такая, если употреблять старый термин, дружба народов.

Вот еще один характерный пример. Получилось так, что во время своего учительства, я с приятелем очень увлекались лыжами. И каждое воскресенье – по Домниковке вниз, к трем вокзалам, затем на поезд, и в какой-нибудь такой недалекий район, где были горы.

И вот я помню: в Сходне были такие высокие горы, и я очень неудачно приземлился. То есть, как приземлился? Я поехал с горы, там был трамплин, который я не заметил. Упал, потерял сознание.

Вечером пришел домой. К тому времени все прошло, я не обратил на это внимание. Единственное: у меня была здоровая царапина на лбу. И я решил: как же я пойду завтра в школу? Мои ученики подумают, что я подрался! Значит, надо это как-то заделать. И отправился в Склифосовского (мы рядом жили) в приемный покой.

А в приемном покое врач показал мне палец: так, так, так. И сказал: «Нет. Мы вас не выпустим. У вас сотрясение мозга». И я пролежал две недели в Склифосовского. Это рядом с тем домом, где я жил, и рядом со школой, где работал, недалеко.

И представьте себе, я совершенно это не ожидал: каждый день ко мне ходил чуть не весь класс. Они еще могли проходить, потому что одна из моих учениц, я даже помню фамилию, – Сенатова – была медсестрой в Склифосовского. Она устроила им пропуск, и они все проходили.

Я был чрезвычайно тронут, конечно.

Это просто, для того чтобы вы оценили степень отзывчивости и даже в данном случае можно сказать интернационализма моих учеников.

Литературный труд…в шестьсот знаков

Тем не менее, я школе очень благодарен, потому что у меня было много свободного времени. Только вечером занятия. Причем домашних заданий я не применял, один раз попробовал сделать домашнее сочинение, а они говорят: «Мы дома-то не бываем: или на работе, или гуляем». И я понял, что им не нужны никакие домашние задания. Все равно они спишут и поэтому писали только в школе, в основном, в школе.

И поэтому свободного времени у меня было очень много. Я тогда думал, чем мне заняться, потому что как я уже сказал, в аспирантуру меня рекомендовали, но не взяли.

Рекомендация была вынесена специальной выпускной комиссией. Возглавлял эту комиссию доцент по фамилии Почекуев. Занималась эта комиссия тем, что строго разделяла верных от неверных. Даже название пошло «почекуция». Но школа рабочей молодежи меня устроила тем, что было много времени. Я стал потихоньку заниматься сам – ну, что-то надо было делать.

И тут у меня возникла такая идея: очень часто я проходил мимо редакции «Большой Советской Энциклопедии» — это на Покровке, немножко ниже, она и сейчас существует там. Я все время проходил мимо и думал: «Кто-то пишет эти статьи в энциклопедии. Они же не сами создаются». Я решил, не попробовать ли применить свои силы в этой области. И пошел без всяких рекомендаций.

Был уже вечер, в одной из комнат сидел пожилой мужчина, как я потом узнал Виктор Владимирович Жданов, заведующий редакцией литературы и языка. «Что хотите?» Я сказал, что работаю в школе и вот хотел бы предложить вам свои услуги. Он посмотрел на меня и сказал: «Ну, вы знаете, мы очень мало платим денег». Я хотел сказать, что готов работать и бесплатно, но я сказал: «Это ничего». Потом он посмотрел на меня и сказал: «Вы знаете, мы очень медленно выходим». Я говорю: «Я могу ждать, у меня много времени». – «Ну, хорошо, что делать».

Он взял словник. Я не знал тогда, что это называется словник. Стал листать и нашел одну фамилию – Дмитрий Тимофеевич Ленский. «Знаете такого?» Я что-то слышал. Знаменитый водевилист и актер, первый исполнитель роли Хлестакова в Московском театре; в Петербурге – Дюр, в Москве – Ленский. А ещё Дмитрий Тимофеевич – автор замечательных водевилей, в том числе, «Лев Гурович Синичкин». Персонаж известный. Я о нем тогда кое-что знал, но, откровенно говоря, немного.

И вот Жданов сказал: «Ну, напишите статью о Ленском, только учтите – не больше 600 знаков». И потом, когда я уже выходил из комнаты, был в дверях, он мне крикнул: «Не больше шестисот знаков!»

На меня эти «шестьсот знаков» произвели такое впечатление, что дома, когда я писал статью, то сам считал знаки, и некоторые слишком длинные слова заменял на те, что покороче; я почему-то решил, что, если у меня будет больше, то просто статью не будет никто смотреть.

Я принес эту статью, Жданов посмотрел, кивнул головой, говорит: «Хорошо. Хорошо». Читать Жданов не стал, но сразу поручил мне следующую статью — о Николае Ивановиче Надеждине.

Это замечательный критик, я занимался им в университетские годы, писал о нём курсовую работу, так что с радостью согласился написать предложенную Ждановым статью.

И надо сказать, что это получилась практически первая моя публикация. Вы можете посмотреть ее в «Большой Советской Энциклопедии», синенькая такая, большие толстые тома; предыдущие, по-моему, красные, а это синяя. «Ленский» написан мной и «Надеждин» тоже. Так я попал, так сказать, не в науку, но, во всяком случае, близко подошел к этой профессии. Как говорил Хлестаков: «Почему далеко? Когда можно поближе?»

Правда, всё это вышло позднее, но фактически это был первый мой, если можно применить такое громкое слово – литературный труд, который я вынашивал очень долго, потому что, главным образом, считал знаки.

По журналам

Вообще надо сказать, что все мои литературные начинания, обходились абсолютно без чьей бы то ни было помощи, то есть протежирования. У меня даже не было людей, к которым я бы мог обратиться с подобной просьбой, да мне и в голову не приходило. И я не знал, что так бывает. Я думал, что все ценится по собственной стоимости. Ну и не знаю, о стоимости я говорить не буду, но со мной произошло именно так – без всяких, так сказать, без поручительства, без проталкивания, без протеже и так далее.

Поскольку я был учитель, то сам пришел в журнал «Литература в школе», там написал одну-две рецензии. Потом пришел в «Огонек», и заведующий отделом там был Андрей Михайлович Турков, замечательный критик. Литературовед, автор книг о Твардовском, о Блоке. Кстати, он поражает своей творческой энергией – ему скоро 90 лет, а он полон энергии, пишет, как молодой человек.

Мы не были знакомы, я пришёл, что называется, «с улицы» и предложил статью о Батюшкове. Был какой-то юбилей. Андрей Михайлович говорит: «Напишите». Я написал, и она была напечатана. Недавно, когда я подбирал для сборника свои старые работы, я наткнулся на эту публикацию в журнале «Огонек». Прочитал, и хотя я сейчас бы написал, не сочтите за наглость, лучше, но мне не было стыдно ни за одно слово. Там не было никаких конъюнктурных вещей, просто, как мне хотелось, так я и написал. Притом что повторяю еще раз, сейчас написал бы лучше.

Затем я печатался в «Октябре», но еще до Кочетова. Потому что, когда началась война «Нового мира» с «Октябрем», конечно, путь тут стал мне заказан, но я бы и сам не пошел. [3] В «Знамени» опубликовал одну статью. Но больше всего я печатался в «Новом мире».

С «Новым миром» очень много связано в моей жизни. Я с теплотой вспоминаю об этом коллективе, о сотрудниках. Конечно, Твардовский, Дементьев – заместитель редактора, Лакшин – член редколлегии. И многие другие.

Забегаю немножко вперед, я помню, когда «Новый мир» закрыли, его фактически разгромили. Тогда я буквально поздней ночью побежал в редакцию, потому что мне казалось, что там происходит что-то неожиданное, страшное. Обстановка была очень тяжелая.

Помню, в редакции была Калерия Николаевна Озерова, заведующая отделом критики, сидел еще кто-то, два-три человека и разбирали бумаги. Что-то выбрасывали, как перед каким-то отъездом, ожидая какое-то бедствие, что собственно, и произошло. Но до той поры я очень рад, что мне удалось опубликовать несколько статей в «Новом мире», и это очень приятно сейчас.

Вот вы знаете, я по аналогии вспоминаю такой эпизод: у Ивана Сергеевича Аксакова, сына Сергея Тимофеевича, есть такое замечание — я передам своими словами. «Когда приезжаю в провинцию, какой-нибудь уездный город России, то присматриваюсь к местной интеллигенции. И я точно знаю: если человек уважает, любит читает Белинского, то это наверняка честный, порядочный человек. И он против взяточников, против там всяких ублюдков и так далее».

Таким образом, увлечение Белинским стало для Аксакова показателем порядочности человека. И это притом, что взгляды у Аксакова и Белинского были разные. Один – западник, другой – славянофил, сейчас Белинского уже принято топтать, такая сейчас уже мода. В то время как забывают, что это действительно огромная фигура. У него были свои недостатки, это понятно, он не во всем был прав…

Это такое à propos отступление. Так вот почему я это говорю? Потому что то же самое можно было сказать относительно «Нового мира». Когда вы приезжали в провинцию, то вы могли сказать точно: если человек читает «Новый мир» — это человек порядочный.

И то же самое вы могли бы сказать и применительно к так называемым странам народной демократии, мне приходилось это видеть своими глазами. Правда, я встречался только с литературоведами с филологами, но это довольно показательно в своем роде. Если они узнавали, что я сотрудничаю в «Новом мире», ко мне уже заранее было хорошее отношение.

Потому что они знали, что это либеральный журнал. Они сами стояли на позициях социализма с человеческим лицом, они верили в это, я думаю, многие верили. И для этого журнал был в этом смысле ориентиром, что вот можно в условиях социализма, вопреки всем наступлениям и выходкам, все-таки держаться гуманистических требований и позиций.

О «Новом мире» и Твардовском

Один эпизод, связанный с «Новым миром», имеет личный характер.

В это время в журнале «Октябре» появилась статья Смирновой-Чикиной «Легенда о Гоголе», в которой она доказывала, что второй том «Мертвых душ» писатель не сжег, не уничтожил. Что его якобы похитили формально близкие к Гоголю люди, то есть Александр Петрович Толстой, в доме которого писатель жил, и прочие реакционеры.

А почему они это сделали? Потому что после получения знаменитого «зальцбруннского письма» Белинского Гоголь исправился. И стал писать второй том в духе борьбы с крепостным правом, с самодержавием и так далее. В том духе, в каком, по мнению Смирновой-Чикиной, Гоголя призывал писать Белинский.

Хотя это не совсем точно, потому что Белинский в это время уже не был никаким революционером. Его волновали самые главные вопросы в России: устранение крепостного права, соблюдение хотя бы тех законов, которые уже есть, – тут ничего нет революционного. Если бы эта программа была выполнена, Россия более успешно пошла бы по пути буржуазного развития, по которому в реальности она шла трудно и медленно.

И недаром Белинский – это вождь, и предтеча не революционного, но, прежде всего, либерального направления. Тургенев не был революционером, тем не менее, считал Белинского своим вождем, своим кумиром. Аполлон Григорьев…

К чему я это все говорю? Значит, вот Смирнова-Чикина написала такую статью – и они похитили рукопись второго тома, похитили и спрятали. То есть, иначе говоря, они совершили уголовное преступление. В тексте статьи так и было сказано: «Уголовное преступление». А для того чтобы скрыть свое преступление, они выдумали легенду о сожжении второго тома. Мол, эта легенда до сих пор имеет хождение, и все в нее верят.

А вот, Смирнова-Чикина наконец-то, разоблачила преступников и вывела на чистую воду. Показала, что на самом деле Гоголь вовсе не столкнулся с реакционерами – с тем же Погодиным, Шевырёвым, Александром Петровичем Толстым, у которого он жил, у которого он умер, где сейчас музей Гоголя.

Эта статья появилась в «Октябре», и она имела такой довольно шумный, громкий резонанс. Я тогда работал в журнале «Советская литература на иностранных языках». Я прочитал её, она меня очень возмутила. И я написал ответную статью, она называлась «Пафос упрощения».

Эта статья появилась в том же году, буквально через два-три месяца после публикации в «Октябре» и получила полное одобрение Твардовского и Александра Григорьевича Дементьева, который был заместителем Твардовского. Лично с Твардовским по этому поводу я не говорил, но Дементьев мне пересказал его реакцию.

Правда, Твардовский говорил не «окая», а Дементьев «окал», поэтому выглядело это так: «Ишь, чего придумала. Что бумагу рукопись стощили. Дак, они же были люди честные, они были дворяне. Они писем чужих не читали», – сказал Твардовский.

Ну, конечно, разные были дворяне. Некоторые читали письма, фигурально говоря, чужие, и другие. Но, те, которые окружали Гоголя, действительно, фигурально говоря, писем чужих не читали. Это было высшей степени порядочные люди и, кроме того, они имели совершенно другое представление о направлении творчества Гоголя, и вовсе не считали, что это революционер, бунтовщик.

Они считали, что все творчество пронизано гуманными христианскими идеями, и незачем было его уничтожать. Так что вот, первый случай разговора с Твардовским, при котором я не присутствовал, но который я слышал, как говорят, из достоверных источников.

В другом случае я, может быть, буду несколько осторожен. Во всяком случае, это мои интерпретации, поэтому, может быть, меня простят, если я что-то такое скажу не очень точно.

Говорят, что Твардовский довольно критически относился к творчеству Андрея Вознесенского. В какой степени, как — не знаю. Но, говорят, что все-таки тот не был любимым поэтом его души. И тут, вдруг в печати началась кампания против Вознесенского: его стали ругать по разным поводам.

И в это время Исаковский принес в «Новый мир», статью, которая содержала критические замечания в адрес Вознесенского. Твардовский сказал: «Нет, мы печатать эту статью не будем». Исаковский говорит: «Да почему? Вы же первый, вы же говорили, что вам не нравятся стихи Вознесенского». И тогда Твардовский произнес такую фразу: «Да, это верно, но не надо подлаивать». Хорошо? По-моему — замечательно. Ну, что тут скажешь?

О цензуре и «народных мстителях»

Вспоминая цензуру, надо сказать, что с цензурой каждый сталкивался по-своему, и непременно, хотя бы несколько раз, в течение своей творческой деятельности. Причем, эти встречи были такими, почти виртуальными, употребляя современный язык. Потому что лично автор, например, вот я, никогда с цензурой не общался, и даже ни разу не видел цензора своими глазами.

Существовала, так называемая система Главлита, когда буквально все, что печаталось, проходило цензуру. То есть, должно было быть «залитировано», иметь соответствующее разрешение.

Цензура осуществлялась, но при этом сами вот эти вот главлитчики оставались в тени. То есть, они сидели, и никто их не видел. В больших издательствах у Главлита были даже свои комнаты – «Художественной литературе», в «Советском Писателе», в издательстве «Искусство», «Книга» даже. И мы не общались с ними, мы авторы, не общались. Я не знаю, общался ли даже редактор. С ними общение проходило на каком-то высшем уровне.

Вообще, надо сказать, что цензура была разного рода. В научных институтах – я работал в Институте мировой литературы – её фактически осуществляли многие люди. Некоторые по должности, а некоторые – просто в порядке удовлетворения собственных желаний и амбиций.

Любые начальники выдвигали какие-то свои требования, и нужно было провести публикацию через их недреманное око. В Институте мировой литературы тоже были такие люди – директор, заместитель, заведующий отделом, не буду называть его фамилию. Он очень добрый человек, известный, занимался Толстым.

Человек очень добрый, но, тем не менее, всего боялся и когда во время одного заседания сотрудница отдела Лира Михайловна Долотова, спросила: «А чего нам бояться-то?» Он говорит: «Бояться надо всего». Вот так он и поступал, всего боялся.

Но в то же время, надо сказать, что в эпоху оттепели или более позднюю эпоху застоя все-таки можно было жить. Почему? Потому что цензура была строго формальной. Они не понимали сути проблемы и смысла содержания. Они ловили слова. И как говорили, в издательстве «Художественная литература»: «Наш зам главного редактора спикировал на такое-то слово».

Смысла они не понимали, и поэтому можно было сказать то же самое, употребляя другие слова. И это даже в какой-то степени шло на пользу, потому что мы находили соответствующие обороты, синонимы, и наши краски обогащались. Кроме того, устанавливался такой род взаимопонимания между читателем и автором: Вы понимали то, что хочет сказать автор. Автор понимал то, что понимает читатель. И при этом все были рады, что этого не заметил цензор.

Это тоже особое чувство, тот самый эзопов язык, на котором говорил Салтыков-Щедрин, и без которого конечно, надо сказать, он бы очень много проиграл. Так что, нет худа без добра, а добра без худа.

Конечно это признак особый, потому что время было уже после сталинской эпохи. При Сталине в любой публикации видели не то, что скрывают, а то, чего там вообще нет, в ту пору никакой бы эзопов язык вас бы не спас. А тут спасал.

Примеры? Одно время в загоне, не в моде было почему-то слово «гуманизм». Дескать, это понятие не классовое, буржуазное. Но если вы это понятие выразите в каких-то других словах, даже более красочных – всё, цензор ничего не видит.

И «общечеловеческие ценности» – это тоже было выражение, которое попадало под подозрение. Что значит «общечеловеческие ценности»? Существуют ценности классовые, буржуазные. Это не ценности, лжеценности, или ложные ценности. Существуют ценности пролетарские – это настоящие ценности. Какие могут быть общечеловеческие ценности? Но если вы ту же самую мысль выразите без помощи слова «общечеловеческие»– все, проходит.

И авторы это уже знали, и старались выразить свою мысль, как можно живописнее и красочнее. И в этом, надо сказать, величайшая сила – с одной стороны, цензуры, а с другой стороны эзопова языка, который цензуре соответствовал.

У меня было несколько случаев такого не прямого столкновения с цензурой, потому что, повторяю, я как автор никогда непосредственно до цензоров не допускался. Вот такого рода случай. Это было, кажется, в восемьдесят шестом году, когда вышло первое издание моей книжки «В поисках живой души».

Выходила она в издательстве «Книга». У меня был замечательный редактор Громова. (Я должен сказать, что у меня были замечательные редакторы, которые полностью вставали на мою сторону. Редакторы бывают разные – одни принимают сторону начальства, другие – сторону автора. Вот мне попадались такие, с которыми мы вместе обдумывали, как бы нам провести начальство. Большей частью это удавалось).

Такой случай. В работе моя книга «В поисках живой души», и надо же случиться тому, что в это время, как раз какой-то пенсионер написал в ЦК КПСС письмо по поводу книги Натана Эйдельмана, посвящённой эпохе Павла I. Натан Эйдельман – замечательный историк, очень талантливый писатель. И автор этого письма увидел пропаганду идей монархизма в этой книге.

Надо сказать, что монархические стремления довольно ощутимы, а в то время я не встречал, не слышал ни об одном человеке, который бы хотел восстановления монархии. Может, он и хотел, но как-то публично не выражал. Но, тем не менее, почему-то власти тогда испугались именно этой тенденции, как сейчас сказали бы, тренда восстановления монархии. И что же?

Цензоры получили соответствующее указание. Книга эта выходила в том же издательстве «Книга», простите за тавтологию. И вот меня вызывает мой редактор Громова и говорит: «Посмотрите ваш текст, это уже верстка и там подчеркнуты все имена царей — Александр I, Николай I и так далее». Я говорю: «А как же я без них обойдусь? Гоголь имел с ними отношение, был знаком даже. Как же тут? Николай I даже благословил «Ревизора». Без его разрешения «Ревизор» не был бы поставлен. Как я буду?» – «Вы ей не докажете». – «Давайте я пойду, объясню, в чем дело». – «Нельзя».

Я уже сказал, что автор не имел никакого выхода, и редактор не имел. Каким-то образом общение там происходило в высших слоях. Ну что делать? Пришлось совершить такой поступок: из именного указателя убрали всех царствующих особ, просто изничтожили. Александр I полетел, и Николай I. Но, слава Богу, года через четыре или забыли про это письмо пенсионера, или угроза восстановления монархии исчезла, но появилась возможность издать книгу в полноценном виде.

Она вышла, можно сравнить два издания. Во втором издании все на месте — и Николай I, и Александр I.

Еще один, может, два эпизода таких личных переживаний. Снимали фильм по «Мертвым душам». А надо сказать, что этого пенсионера, который писал письмо в ЦК, причисляли к «народным мстителям»…

Почему народные мстители? Я сейчас объясню. Была первая студия в Останкино, в главном здании. Снимали первый фильм «Мертвые души». Меня попросили перед началом фильма выступить с вступительным словом, рассказать об этом фильме, что я и сделал. Но пока я там был, много чего узнал и наслушался. В частности, именно там я впервые услышал это выражение – «народные мстители».

Я поинтересовался: «Что это такое? Какие сейчас могут мстители, да еще в Москве, да еще на телевидении?» Мне сказали: «Это те пенсионеры или старые большевики, которым нечего делать, и они беспрестанно пишут в ЦК КПСС или еще в другой орган – параллельный – и обличают, находят всяческие недостатки и попытки вредительства – скрытые или более-менее открытые. Мы их и называем народными мстителями».

«Что они пишут?» – «Всё пишут. Но особенно нас достал (современным языком говоря) один народный мститель, который пишет все время в ЦК, что «вы в программе «Время» показываете на Красной площади дом за мавзолеем, и там купол, и на куполе снег все время лежит. Поясняю, ведь это же главная площадь страны и, собственно, главный дом страны. Что же, там снег не убирают, вы хотите сказать? Как вы это всё допускаете?»

Я тогда решил пошутить, я говорю: «Вы знаете, если он пишет так, вы ответьте ему, напишите: это главная площадь страны, и тот снег, который там лежит, тоже главный снег в стране и его нельзя убрать». Я не помню, смог ли утешить людей своей шуткой, потому что они, конечно, были замучены этим народным мстителем, который преследовал их изо дня на день.

К тому же, тогда вышло такое постановление, что на все письма трудящихся нужно было отвечать в течение какого-то времени. Вы представляете: вместо того, чтобы заниматься творческой работой, люди писали эти ответы.

Сейчас я расскажу про то, как сейчас в министерство образования или науки учебные заведения заваливает инструкциями и отчетами, формами отчетов. Вместо того чтобы работать, бедные заведующие кафедрой и профессора, (я, слава богу, немножко спасаюсь от этой беды) они с утра до вечера пишут отчеты. Что это такое? То же самое – народные мстители, только в другом месте.

Любовь к Гоголю: горе-спекулянты и горе-военные

Сфера моих занятий довольно широка – это и русская литература, и западная, и русский театр, и западный. Но Гоголю я посвятил больше всего времени. Наверное, тут у каждого есть какая-то психологическая предрасположенность, биографические моменты.

Помню, ещё в школе я проявлял некую склонность к пародированию; конечно, это все было очень беспомощно, но какое-то тяготение было. Так что, произведения Гоголя нашли во мне если не подготовленного читателя, то читателя, который желал бы быть соответствующим образом подготовленным.

Я помню, какое впечатление на меня произвел спектакль Художественного театра «Мертвые души». Правда, попали мы на него довольно своеобразно.

Это было вскоре после войны. Я – ученик девятого класса средней школы; обучение тогда уже было раздельное — ученик мужской школы.

Мой товарищ, помню его фамилию, Казаровицкий сделал мне такое предложение: «Пойдем, купим билеты на всю декаду в Художественный театр, потом продадим и заработаем». Сейчас это называется бизнес, тогда это называлось…

– Спекуляция.

И ничего плохого в этом мы не видели. Решили немножко подзаработать. Повторяю, это последние годы войны. В Москве еще военное положение. Мы встали в очередь, чтобы получить билеты. Встали первыми, когда еще был комендантский час, пошли в Камергерский переулок. Я помню, что нас один или два раза останавливал милиционер. У меня был уже паспорт, я показывал, и он нас отпускал.

И вот мы пришли в кассу предварительной продажи Художественного театра, постояли, потом касса открылась, мы купили по десять, может быть, даже больше билетов.

Но бизнес у нас был очень неудачный. Потому что, оказывается, для того чтобы продать билет, мало того, чтобы ты хотел его продать. Надо ещё, чтобы у кого-то было желание его купить, а никто такого желания не обнаруживал.

Может, мы не очень походили на перекупщиков, нам не доверяли, потому что свяжешься с какой-нибудь шпаной, они тебе что-нибудь подложат. Словом, ни одного билета мы не продали, ни одного.

Ну, что делать? Мне было жаль, что билеты пропадают. И мы в течение декады день за днем ходили на все спектакли Московского Художественного Академического Театра.

Надо сказать, нам повезло: мы пересмотрели чуть ли не весь репертуар или, по крайней мере, его большую часть. А «Мертвые души» я видел два раза, так совпало.

Скажу точно, что впечатление у меня было огромное, потому что актеры были гениальные – Качалов, Ливанов (Чичиков), потом, по-моему Собакевич – Грибов. В общем, актеры гениальные. Это оставило во мне такое сильное впечатление, что на другой день я стал про себя проигрывать отдельные сценки, конечно, не имея никакого артистического стремления, способностей. Просто проигрывал, как каждый делал, когда ему что-то нравится.

Более того, я извлек из этого еще другой полезный сюжет: присвоил всем своим друзьям по классу имена гоголевских персонажей. Один стал, допустим, Собакевичем, другой — Чичиковым, третий… Дамы, нет… Дам не было, потому что это была мужская школа.

Третий стал Плюшкиным и так далее. А одного, тоже слушателя, Каспарова, его звали Рубик Каспаров… Его я назвал Мижуев, зять Мижуев. Почему? При этом мне как-то не очень нравилась фраза Ноздрёва, который (это было отличие постановки от гоголевского текста), как только приходил какой-то новый персонаж, подводил его и говорил: «Познакомься, это мой зять Мижуев».

Эту фразу я все время, повторял: «Познакомься, мой зять Мижуев». «А это, познакомься, мой зять Мижуев». Тут существовала какая-то предрасположенность у моего друга Каспарова, он как-то очень подходил для этого типа – некоторая такая же наивность, простодушие, доходящее даже до некоего упорства, до того, что сейчас называют «заклинился». Словом, ему так это подошло, что не только я, но все его стали называть «зять Мижуев» или просто «Мижуев», Мижуев и все.

Он не обижался, он согласился с тем, что он Мижуев, а я стал тестем – он зять, я тесть. Правда, «Ноздрёвым» он меня не называл, потому что я не очень походил на Ноздрёва. Тот здоровенный, кулаки здоровые, кровь с молоком, и по шутке подошел. Но тестем меня нигде не называли и другие, а он звал тестем. А другие меня спрашивали: «А где твой зять?» Я говорил: «Зять там, за тем углом». Вот так.

История эта имеет поистине гоголевский финал, я его расскажу. Нас послали в военный лагерь в университете один раз, и в школе один раз между девятым и десятым классом.

Знаете, где станция Челюскинская? Там был военный лагерь. Жили мы в палатках. Отрабатывали винтовку Мосина – разбирали, собирали – к концу семестра в университете, наконец, освоили это искусство. А на другой день снова забывали, и снова, и далее весь год: затвор и так далее…

Так вот, конец смены, мы живем в палатках, в этот день надо было уезжать, нас везут в Москву. И вдруг, когда еще все спят или проснулись, но лежат в палатках, выбегает взволнованный посланник от командира роты и говорит нервным голосом: «Рядовых Зятева и Мижуева немедленно к командиру роты!»

Понимаете, в чем дело? Командир роты так часто слышал эти выражения – зять и Мижуев, что он решил, что у него есть какие-то неучтенные бойцы, которых он не может найти – какие-то самозванцы или даже неизвестные враги, которые прокрались в военный лагерь школьников? Он очень был взволнован.

Я не помню, как удалось его успокоить, я думаю, это было легко, помню, что никаких осложнений не было. Вот гоголевский финал. Как тут после этого не полюбить Гоголя!

О друзьях

– В младших классах я не очень дружил, кроме того, война, все расстроилось. Кроме того, я попал под влияние хулиганов, я даже упоминал Зумаева. А вот в старших классах я действительно обрел вот это драгоценное состояние дружбы.

У нас сложился кружок. Мы не считали, что это кружок, так, стихийно. Мы никогда не называли себя ни кружком, ни еще как-то. Несколько человек, одноклассники. Я назову их всех по имени, потому что все они стали очень известными, (может быть, один – исключение) знаменитыми людьми.

Это Сережа Курдюмов, Сергей Павлович Курдюмов – физик, член-корреспондент академии наук, директор Института прикладной математики имени Келдыша, того самого института, который находится рядом с РГГУ, институт академии наук. Там был начальник Келдыш, потом Самарский, потом кто-то еще, Тихонов, кажется, а потом Курдюмов возглавлял институт, был членом-корреспондентом академии наук. Вот один очень примечательный человек.

Другой – Коля Васильев. Генерал-лейтенант, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель науки, доктор химических наук. Это тоже мой одноклассник, и тоже входил в нашу компанию. Когда мы дружили вместе, а потом уже каждый устроился на работу, он не говорил, где он работает, и мы не знали, не стали спрашивать. Только потом, уже значительно позже, после его смерти, я узнал, что он работал над созданием советского бактериологического оружия.

Третий замечательный персонаж, тоже такой член нашего кружка – Ершов, Валентин Гаврилович Ершов – космонавт. Правда, не состоявшийся космонавт.

Почему не состоявшийся? Потому он работал в институте прикладной математики у Сережи, Сережа был его главным начальником, и его готовили к полету на спутнике. Он прошел все испытания. У него был идеальный вестибулярный аппарат, что очень важно в этих случаях. Зубы ему лечил главный стоматолог Советского Союза, вылечил зубы прекрасно. Мы знали, что он космонавт.

Мы все ждали, когда он полетит, потому что в наших рядах еще никогда не было космонавта. И мы все его спрашивали… А он все не летит и не летит. Я со своей склонностью подтруниваю, я ему говорю: «Князь – у неё была кличка Князь, – спой песню «Осталось нам до старта 14 минут»». Песню он не пел, но так и не полетел.

А почему не полетел? Он нам сказал – потому что отказался вступать в партию. А потом в годы перестройки в журнале то ли «Коммерсантъ Деньги», то ли «Коммерсантъ Власть» появилась статья о космонавтах, которые не состоялись.

Один не состоялся, потому что заболел, второй космонавт не состоялся, потому что совершил какую-то провинность дисциплинарную, а третий – потому что отказался вступать в партию. Причем он говорил: «Я бы вступил в партию, но я не хочу такой ценой». И все. Он, может быть, мог бы прислать… Помните, как кто-то прислал телеграмму со спутника или еще откуда-то с просьбой вступить в партию? Но он этого не хотел сделать, поэтому остался на Земле.

Почему Князь? Это было его прозвище. Он из простой семьи, вкусы у него были своеобразные – сначала глух был к произведениям искусства, литературы, театру, но зато поразительно талантлив в области математики, физики, в технических науках. Он вначале поступил, закончил МАИ, готовился быть летчиком, то есть, не летчиком, а конструктором самолетов. Потом поступил в университет, и там конструировал наши летательные аппараты.

Его хотели послать в космос еще по той причине, что он был ученый. А там, среди космонавтов, мне кажется, только Феоктистов в то время был одновременно и космонавт, и ученый. Его тоже хотели послать, но не вышло.

Я, кажется, не сказал, почему Князь. Повторяю, он был из очень простой семьи, но с такими именно княжескими манерами — очень важный такой, церемонный. Кроме того, у него были голубые жилы или голубые ноги. Я не знаю, как это удалось установить, я не присутствовал при этом акте по установлению. Но вот его называли Князь, Князь-космонавт. И он не возражал, он был и князем, правда, не настоящим, и космонавтом, правда, не состоявшимся. Третий человек.

Четвертый – вы, наверное, тоже знаете его, – это Владислав Алексеевич Зайцев, профессор Московского университета, доктор филологических наук на советской кафедре. Он занимался преимущественно Маяковским.

Наконец, последний – Даниил Островский, Даня. Он тоже окончил школу с медалью, серебряной. Потом мы его потеряли из виду. Что с ним стало, что случилось, неизвестно. А с другими мы до последнего дружили.

К сожалению, из всей этой группы остался я один.

О нерасшифрованном Гоголе, чувстве юмора, борьбе с формализмом и публикациях Гомера

Гоголь поразительно современный писатель, причем это чувствуется с каждым годом все больше и больше. Писатель колоссальной, огромной силы обаяния и воздействия на других. Современный писатель. То, что казалось раньше проявлением бесцельного и легкого смеха, на самом деле обнаружило в себе такие глубинные смыслы, что Гоголя разгадывали и будут разгадывать всегда, пока он есть.

Есть такая книжка, называется «Расшифрованный Гоголь», расшифрованный уже, совершенно. Не «расшифровывая Гоголя», хотя это не очень звучит, а просто «расшифрованный». Так вот, когда он будет расшифрованный до конца? Никогда.

Гоголя вспоминают сейчас, как одного из самых актуальных писателей не только у нас, но и на Западе. В то же время вот это различие понимания и подхода к литературе на Гоголе, с помощью Гоголя, мне чувствуется, можно достичь всего.

Потому что был Нос, убежал Нос – анекдот. Кто-то будет смеяться, кто-то даже не засмеется. А что тут смешного?

Воспринять Гоголя можно по-разному. Шутка? Пушкин писал, что это шутка, хотя, наверное, все-таки он вкладывал в это понятие не то содержание, которое вкладывают современные шутники.

Потом открылось, что это одно из величайших произведений мирового искусства. Это предвестие Кафки, это предвестие Набокова – величайших писателей уже XX века. Это все совмещается в одном.

Конечно, Гоголь в этом смысле такой оселок, знаете, на котором происходит размежевание. Да, меня огорчает: я часто встречаюсь с людьми, которые его не понимают. Когда рассказываешь что-то смешное, они не понимают, что в этом смешного, не видят ничего.

Те, кто Гоголя понимает, к сожалению, их меньшинство. Что же поделаешь? С этим приходится мириться. Дай Бог, чтобы их становилось все больше и больше. Но такое расслоение – это реальный факт, ничего тут не сделаешь. Это зависит от общей культуры, общего умонастроения, склада психики, даже развития этой психики. Поэтому с этим можно сталкиваться постоянно.

Тут нужно просто, как говорят, работать на верхнюю планку. Верхняя планка – это для тех, кто очень глубоко, тонко, творчески, душевно воспринимает искусство и чувствует его. Это тоже великое искусство.

Я вам расскажу такой случай, это мое сугубо личное. Я иногда устраиваю маленький эксперимент. Я предложил такое сравнение, которое не я сам придумал, не хочу заниматься плагиатом. Я спрашиваю: «Что такое хирург?» – «Это, – отвечаю я, – вооруженный терапевт». Говорю это четырём-пяти людям; четверо улыбнутся, но пятый посмотрит на меня и скажет: «Это не совсем точно».

Ну, что ты скажешь после этого? Ничего, правда? Поэтому я хочу сказать вот что: мне посчастливилось, я встречал в жизни поразительно талантливых юмористов. Тот же Ираклий Луарсабович Андроников, замечательный, талантливый человек. Зиновий Самойлович Паперний. В Америке – Алешковский.

Это великое счастье, когда ты общаешься с людьми, которые понимают юмор, потому что есть такое социологическое объяснение и утверждение, что люди, которые понимают юмор, легче находят общий язык между собой. Таким образом, когда мы стремимся развивать чувство юмора, мы укрепляем единство нашего общества.

О трёх родах шутников и Ираклии Андроникове

В той книге, которую я вам показывал, есть несколько писем Андроникова ко мне. Каким образом произошло это знакомство? Я некоторое время работал в журнале «Советская литература (на иностранных языках)», это на улице Кирова (Мясницкая), и в этом же доме жил Андроников. Он часто заходил к нам редакцию, потому что, во-первых, мы его печатали. А, во-вторых, потому что его всегда встречали очень тепло, он был человек, который вызывал симпатию.

Когда приходил, он обычно, начинал рассказывать разного рода смешные истории. Причем все собирались вокруг него, стоял беспрерывный хохот, он даже говорил: «Я пришел к вам развалить работу». И действительно это ему удавалось часа на два, на три, в зависимости от того, сколько было времени.

По моим наблюдениям, существует три рода комических исполнителей и авторов. Первая категория лиц – это те, которые заставляют смеяться, и сами смеются. Ты смеешься, и они смеются, и вы смеетесь, что называется, наперебой, соревнуясь друг с другом и усиливая комическую реакцию.

В русской литературе и истории таким искусством обладал Александр Сергеевич Пушкин. Один из современников по этому поводу даже произнес такое, может быть, не очень деликатное сравнение, осторожное, но, тем не менее, оно реальное: «Когда Пушкин смеется, — говорил он, — у Пушкина кишки видать». Это один род смеющихся и смешащих.

Другой род таков: когда человек сам смеется, а ты не смеешься. Причем иногда встречаются даже люди, которые начинают смеяться тогда, когда еще ничего не произнесли – ни одного слова, а они уже смеются.

Это понятно, почему. Потому что ты не знаешь, что он скажет, а ему уже известно, что он скажет, он заранее смеется. Но рассмешить он не сможет, потому что тут смешное есть только для него самого.

И третий род, когда все смеются, а виновник этого торжества смеха не смеется. Он сохраняет полную серьезность, он даже несколько безразличен или удивлен, не может понять, что тут смешного. Вы смеетесь, но тут ничего смешного нет – и он продолжает с той же серьезностью и невозмутимостью вести свою партию.

Таким юмором, такой позицией обладал…Не подскажете? Николай Васильевич Гоголь. Он смешил до того, что люди хватались за животики, не могли удержаться. А он не смеялся, только удивленно посматривал: «Надо же, почему они смеются?» И не смеялся.

Иногда, правда, это был смех без свидетелей, он смеялся про себя. Из его письма к Жуковскому: «Я написал три страницы. До этого смеялся, но этого смеха было достаточно, чтобы украсить целый день мой».

Это смех про себя, может быть, так и было. А читал он необычайно серьезно, и вот этот контраст действовал сильнейшим образом. Он позволял обнаружить все комическое в реальной жизни. Это связано с целой философией – гоголевское поведение, его смех, его комическое.