«Зачем мне правила, я и так пишу без ошибок». Почему природная грамотность не поможет на ЕГЭ?

«Зачем мне ваш русский, я и так пишу грамотно»

— В ЕГЭ по русскому ужесточились критерии. Например, пропало понятие однотипной ошибки, да и в тестах теперь легче потерять баллы. Как вы к этому относитесь?

— Это скорее попытка привести в порядок систему проверки. Я сам работал экспертом и видел, что типовых ошибок у детей очень мало. Предположить, что ребенок подряд пишет четыре прилагательных и во всех ошибается с «н» и «нн», крайне сложно. А если и ошибается, то у него других ошибок будет столько, что его уже ничего не спасет.

Если мы говорим про изменение самого экзамена… Модели меняют не просто из желания что-то поменять. Сначала проводят большое исследование — и на его основе уже решают, что нужно поправить. Все эти материалы открыты, обычно каждый год ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений. — Примеч. ред.) выкладывает большой файл страниц на 200–300: там описывается, как дети выполняли задания и где допустили основные ошибки.

— По вашему опыту, на чем обычно проваливаются?

— Я скажу то же самое, что показал анализ по России. На первом месте — мультивариантность ответов. Когда тебя просят выбрать из пяти вариантов несколько верных, нужно очень хорошо разбираться в вопросе.

На втором месте — сочинение. Дети теряют баллы на пунктуации, потому что сами формулируют предложения. И, как ни странно, на орфографии — самые простые ошибки вроде безударных проверяемых или словарных слов.

Сергей Викторович Валюгин — учитель русского языка и литературы в школе «Ника». Победитель номинации «Учитель года Москвы» конкурса «Педагоги года Москвы – 2023».

— Вы верите, что можно писать грамотно от природы?

— Как бы ни ругали теорию визуалов-аудиалов-кинестетиков, у человека в любом случае лучше развит какой-то из каналов восприятия. «Природная грамотность» чаще всего у визуалов, потому что они запоминают, как пишутся слова. Аудиалам сложнее, но они хорошо ориентируются в пунктуации, поскольку слышат оттенки, паузы в речи.

В орфографическую зоркость я верю, да и вижу ее часто. Но когда такие дети попадают к учителям, которые хвалят именно за практическое выполнение, они очень быстро понимают, что все для них просто: «Зачем мне ваш русский, я и так пишу грамотно».

Я и сам был таким ребенком. Писал очень грамотно, у меня было мало ошибок — в отличие от одноклассников. У нас преподавали в основном практическую часть, и я считал, что мне не нужно включаться в то, что происходит на уроках.

Никакой теории языка я, конечно, не знал. Когда попал на филфак, открытием для меня стал вопрос на вступительном экзамене: отличия глаголов совершенного и несовершенного вида с точки зрения их временной принадлежности. Я призадумался, что у совершенного вида, оказывается, нет настоящего времени, и дальше пытался прямо на экзамене вывести теорию.

— Как вы таких детей отлавливаете?

— Если у ребенка в диктанте нет ни одной ошибки — всё, пойман. Это видно. Тогда я пытаюсь ему объяснить, что на ЕГЭ такое не пройдет. Там есть задания, в которых орфографическая зоркость не помогает. Это, например, «н» и «нн» у прилагательных и причастий, потому что правописание там зависит от теоретического параметра.

Критерий «и вашим и нашим»

— Грамотность теперь строже оценивается и в ЕГЭ по литературе. Не всем учителям это нравится.

— Это вообще большая битва. Скажем, в итоговом сочинении у нас только один критерий отвечает за грамотность: туда закинуты все ошибки, и он даже не основной, за который можно обнулить работу. Допускается пять ошибок на 100 слов. В работе 350–250 слов, допустим. Получается, ребенок может сделать 12,5 ошибок и получить зачет. 12 ошибок в диктанте — это двойка. И мы понимаем, что этот критерий из разряда «и вашим и нашим».

То же самое в ЕГЭ по литературе. На грамотность там отводится не так много баллов. Эти ошибки рассчитаны на детей, которые тянут на высокие результаты. Если ты стобалльник, то и пиши грамотно. В целом логика есть.

— Но это усложняет жизнь дисграфикам и дислексикам, а они часто поступают на творческие специальности, на ту же филологию.

— Есть такой момент. Если это не диагностированная особенность, которая не дает преференций на ЕГЭ, могу посоветовать только одно: пиши теми словами, в которых ты уверен и которые видел сто раз.

Со мной на одном курсе училась девочка с дислексией. Когда мы просили ее конспекты, мы удивлялись, сколько ошибок у нее на каждой странице. Сейчас я понимаю, как страдают люди с такой особенностью.

Выучить 20 тысяч словарных слов

— Чего сегодня не хватает преподаванию русского в школе?

— Академичности. Обычно мы думаем, что это сухое изложение глубокой теории, которую дети не всегда могут понять. Но дело в другом.

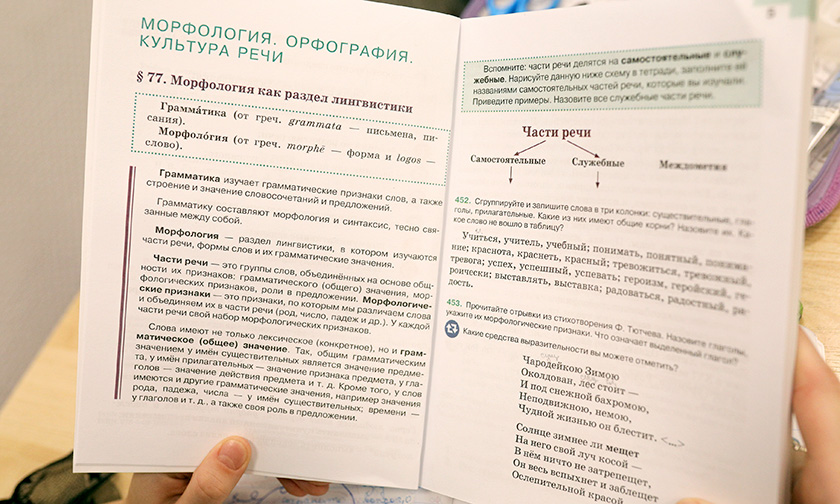

Учитель — это ретранслятор. Он должен принимать сигнал и перерабатывать его для детей. Готовясь к урокам, я часто перечитываю научные статьи по развитию языка. Когда у тебя за спиной стоит Михаил Викторович Панов — известный лингвист, который рассказывает, как преподавать морфологию в школе, — ты можешь объяснить, что существительное — это не просто часть речи, которая отвечает на вопрос «кто?» или «что?».

То же самое «имя» мы ставим и перед прилагательным, и перед числительным. А вот перед наречием и глаголом не ставим. Почему? Когда у детей спрашиваешь, они теряются. То есть они повторяют это механически, и часто так же механически повторяют наши учителя. А попробовать разобраться как-то не хватает времени, мотивации.

— Я помню, как наша учительница билась с родителями, чтобы мы с 5-го класса пошли по Разумовской, потому что Ладыженская — откровенно базовый уровень. И ЕГЭ мы в итоге сдали выше. Хотя вроде правила одни и те же, учебник оказывается важен. Как теперь, когда все идут по Ладыженской?

— Учебник — это всего лишь подспорье, он дает 20%, остальное дает учитель. Сейчас ту же Разумовскую и других авторов никто не запрещает использовать дополнительно. Думаю, у вас так совпало, что учительница хотела дать вам другую точку зрения и для этого взяла комплект Разумовской.

Русский язык зависит от подачи. Можно сказать ребенку: «“Жи”-“ши” пиши через “и”. Запомни, на здоровье». А можно пойти чуть дальше и рассказать, почему надо писать именно так, объяснить, что в старославянском языке «ж» и «ш» были мягкими, а потом подсказать, что и сегодня есть языки, в которых они таковыми остаются. И тогда у ребенка открывается горизонт.

— Вы любите налегать на теорию. Почему?

— Говорить, что русский нужен только для того, чтобы грамотно писать, все равно как говорить, что математика нужна только для того, чтобы посчитать сдачу в магазине. Школа должна развивать наши светлые головы.

Я практик, поэтому ставлю эксперименты. В 5-м классе я давал детям фонетику с редуцированными гласными и не говорил, что обычно ее проходят на первом курсе института.

Классы у меня не были какими-то отобранными. Я долго проработал в Люблино, в обычной районной школе, которую и сам оканчивал. Там ребята были не из профессорских семей, но так или иначе они все это схватывали.

Когда ребенок не знает, что это невозможно, у него появляется ощущение, что он это сможет. Главное — дать понятный алгоритм. Но тут другая проблема. Часто учителя не разрешают детям пользоваться записями: «Ты должен все это выучить».

— А теперь у нас самостоятельная, закрыли тетрадки.

— Вот! Но наша задача — не заставить детей выучить все на свете, а научить их искать информацию. Это как со словарными словами. Мы же понимаем, что не можем выучить 20 тысяч словарных слов. Для этого есть словари. И мы должны детей не заставить запомнить 20 тысяч словарных слов, а научить заглядывать в словарь. Сейчас дети иногда не могут найти в словаре нужное слово, потому что не понимают, как он устроен.

«Зачем Герасим утопил Муму?»

— Учителя часто жалуются, что дети не умеют анализировать тексты. Почему это оказывается так сложно?

— В текстах дети не умеют искать проблему. Когда она указана прямо в задании, как в 9-м классе на ОГЭ («Что такое доброта/ красота/ жизненные ценности»), они худо-бедно приводят аргументы. А вот когда видят на ЕГЭ просто художественный или публицистический текст — всё, ступор. С учетом этого сегодня экспертам дают дополнительные комментарии. Например, если ребенок упомянул такое-то слово, мы уже проблему засчитываем.

Недавно меня пятиклассники спрашивают: «Сергей Викторович, ну зачем же Герасим утопил свою собаку?» Они подходят к тексту как к жизненной истории. Я у них спрашиваю, а зачем Кронос поедал своих детей. «Ну это же мифология!» Так ведь и произведение создается не для того, чтобы просто рассказать, как Герасим в районе Крымского моста утопил бедную собачку Муму. За этими образами что-то стоит.

— Чем тут помочь?

— Я учу задавать вопросы. Зачем автору этот эпизод? А что дает вот такой поворот сюжета? Чем больше «почему» и «зачем», тем глубже дети смогут погрузиться в текст.

Когда говорят, что дети не умеют формулировать свои мысли, это неправда. Они умеют. Просто не могут копнуть глубоко и чаще всего уходят в сюжетную линию.

Вот мы проверяли итоговое сочинение. Там просят аргументировать проблему, а дети начинают пересказывать сюжет. Как еще подтвердить свое мнение, вроде не очень понятно. А так мы текст привели — значит, свой зачет получим.

— И места много заняли.

— И в количество слов уложились. Только если ребенок не сделал в конце пару выводов, тогда работу можно обнулить. А так и не обнулишь, потому что по критериям все проходит.

— Как у вас пишут сочинение? Не ЕГЭшное, а человеческое.

— Мы выделяем три типа работы. Как ни странно, они совпадают с типами речи. Но тип речи для детей — это какая-то избитая вещь. Ну повествование, описание, рассуждение — вроде все понятно. Нет, мы говорим, как сделать работу вкусной.

Повествование мы называем рассказом о каком-то случае. Описание можем и так оставить. А вот рассуждение меняем на доказательство. И это немного меняет концепцию.

Что должно быть в хорошем рассказе? Неожиданный поворот сюжета, кульминационные точки. В рассуждении — сильные аргументы. В описании — неожиданные сравнения, другие тропы. Какая поэзия хорошая? Та, которая дает нам интересные образы. Ты читаешь, что Джон Донн сравнивает двух возлюбленных с ножками циркуля, потому что они расходятся и в какой-то точке все равно остаются вместе, и понимаешь, что да, это круто.

В работе я всегда расставляю плюсики, если вижу там изюминки. Иногда с ребенком отдельно говоришь, он спрашивает, почему у него мало плюсиков: «Ну я же здесь привел сравнение!» — «Да, но до тебя его уже привели. Это не ново». И дальше мы смотрим за окно: «Что из того, что ты видишь, можно сравнить с тем, что ты описываешь?»

— Хочу изюма!

— Вот из недавнего… В 5-м классе мы писали работу про зиму, описывали зимний лес. Один ребенок сравнил белку с акробатом или канатоходцем, который перепрыгивает с ветки на ветку. Мне показалось очень интересным. А другой ребенок сравнил льдины, которые идут по реке, с караваном верблюдов в пустыне.

«А судьи кто?»

— В школьную программу вернулись «Молодая гвардия» и «Как закалялась сталь». Литераторы говорят, что это интересная задача — провести хороший урок по работе с плохой литературой. Но пока не очень понятно, как. Есть идеи?

— Я не согласен с термином «плохая литература».

— Идеологическая, заказная.

— Да, и здесь вопрос в том, почему эту литературу читали, а не только в идеологии. Та же «Молодая гвардия» несколько раз была переписана. Интересно говорить и про первую редакцию, и про последнюю, и про саму эпоху.

И «Молодая гвардия», и «Как закалялась сталь» рассказывают о людях, которые были героями того времени. Можно размышлять о том, почему они были важными для людей 1930–1950-х годов. Я Фадеева и Островского именно с этой точки зрения подаю.

Автор — живой человек. Можно в том числе рассказывать, как Фадеев участвовал в травле Ахматовой в 1946 году. Островский вообще писал свой роман парализованным, и это своеобразный подвиг, да и в книге есть яркие эпизоды. Здесь как с Есениным. Не все у Сергея Есенина высокая поэзия, но отдельные стихотворения — да.

— Но дети теперь должны тратить время на авторов не первого ряда, когда программа и так трещит по швам, а «Доктора Живаго», например, изучать фрагментами.

— Программа — это базис, который никогда не удовлетворит никакого литератора. И часов тоже все равно никогда не будет хватать. Произведения могут быть другими, калибровать программу можно до бесконечности. А судьи кто?

Сейчас готовится новый учебник по русскому языку и литературе для 10–11-х классов. Да, я против интегрированного учебника, потому что это абсолютно два разных предмета и попытки их объединить дают не всегда лучший результат. Но те люди, которые его создают, вызывают у меня уважение. С кем-то из них я работал, у кого-то читал статьи. Они не могут создать что-то проходное. И когда такой учебник выйдет, я буду его использовать, но, опять же, на 20–30%.

Я выступаю за то, чтобы детям дать базу. Причем не так, чтобы потом при упоминании Пушкина и Лермонтова у человека вылезала кислая мина.

Поэтому я не отношусь к числу коллег, которым не хватает каких-то произведений. Хочется — бери, вводи, давай как дополнительную литературу.

— На ЕГЭ такого внимания теперь к Пушкину, Лермонтову и Гоголю не будет. Это правильно?

— Они могут привлекаться, и это будет показывать эрудированность ребенка. Невозможно сдать ЕГЭ по литературе, не зная Пушкина. И я не вижу проблемы, что Пушкин, Лермонтов и Гоголь выпали из кодификатора. Если ты работаешь с преподавателем, консультируешься, ты понимаешь, что многое из них вытекает. Если ты вообще никогда их не читал и хочешь писать только по XX веку — попробуй, у тебя есть такая возможность.

Шестое чувство

— Чтобы понимать литературу, нужно шестое чувство?

— Думаю, да, но его нужно развивать. Как с живописью. У меня была знакомая, которая абсолютно не понимала современное искусство: «Как же так? Вот XIX век, смотри, какие картины — как будто сфотографировано. А что ваш Пикассо или Сальвадор Дали? Это же некрасиво». Но одно дело — анализировать, что на картине изображено, а другое — знать контекст: историю создания, легенды, связанные с картиной.

То же самое в литературе. Одно дело — пробежать глазами «Метель» Пушкина: сюжет, буря, все дела. А другое — почитать, что слово «метель» Пушкин писал через «я», отсюда — смятение. Что Пушкин был суеверным, поэтому венчание без благословения родителей, как он думал, в принципе не могло закончиться ничем хорошим. Что это последняя из «Повестей Белкина», а перед ней были «Гробовщик» и «Станционный смотритель». Ну и так далее. Все это позволяет ощутить вкус.

Поэтому крайне важно давать контекст на уроках. Благо, авторы у нас повторяются год от года. Пушкина мы сейчас разбирали в 5-м классе, и я дал те элементы биографии, которые нужны. Детям не терпится: «А дальше, дальше что было? А про декабристов расскажите!» — «А это у нас в следующем году. Как в сериале, ждите новый сезон».

— На самом интересном месте.

— Я всегда ищу, что детей зацепит. Без биографии автора и дат, когда пишется произведение, нельзя. Недавно на конференции я слушал доктора филологических наук, и он спросил: «А вы знаете, что “Капитанская дочка” закончена датой 19 октября 1836 года?»

Это день лицея. Пушкин вспоминал своих лицейских друзей, они тогда до сих пор были на каторге, потому что оказались там после декабристского восстания. А в «Капитанской дочке» Екатерина Великая прощает Петрушу Гринева и не наказывает за то, что он вступил в ряды бунтовщиков.

И тогда все складывается воедино, мы понимаем, что «Капитанская дочка» — не просто повесть об исторических событиях, а воззвание, и читается она уже по-другому. Находить такие открытия и приносить их детям — мне кажется, в этом и есть миссия педагога, литератора.

— В визитной карточке для конкурса «Учитель года Москвы» вы сказали, что учить литературу нужно в том числе потому, что она задает модели поведения и нравственные ориентиры. Разве литература — не искусство ради искусства?

— Когда автор пишет произведение (если, конечно, это не басня), вряд ли он закладывает в него мысль «так делай, а вот так не делай».

Мы учимся понимать красоту. Пикассо — это красиво, Малевич — это красиво, Рублев — это красиво. Хотя все они разные. Я это понимаю, потому что видел много-много работ. Наверное, если бы я был художником, я бы тоже понимал, что могу писать так, а могу иначе.

Литература дает то же самое, но с точки зрения жизненных моделей. Ситуации в жизни Пьера Безухова или Андрея Болконского, наверное, нам тоже что-то дают. Я сейчас задумался над тем, что Болконский перед смертью прощает Курагина и Пушкин перед смертью прощает Дантеса. Интересно, есть ли связь?

Смотреть на дворянское гнездо и читать томик Пушкина

— После конкурса вас резко стало очень много в медийном пространстве. Какие чувства это вызывает?

— Я чувствую себя, может быть, факелом. Может быть, зажигалкой или спичкой, которая поджигает умы. Очень много накоплено, и хочется этим делиться не только со своими учениками.

Я стараюсь показывать, как бы это пафосно ни звучало, значимость русской классической литературы. А это можно сделать только через понимание произведений. Невозможно что-то любить, не понимая этого, как невозможно любить горы, не побывав в горах.

— Вы часто в интервью говорите о своем учителе литературы. Что особенного было в его уроках и что вы взяли в свою практику?

— Наверное, ту самую академичность. Я помню 5-й класс, мы изучали сказки. Ну казалось бы, кто не читал сказки? Я читал сказки народов мира еще в началке, потому что книга стояла у меня на полке и мне было интересно. И вот я прихожу на урок к Александру Геннадьевичу Гутову — а он мне рассказывает, что у всех сказок есть структура, что Баба-яга — это пограничник между царством мертвых и царством живых. Обряды инициации, клубок, волшебные звери… И пошло-поехало. Это было потрясающе.

Я вел тетрадки с 5-го по 11-й класс и склеивал их скотчем. Когда начал преподавать, курса до 5-го я открывал эти тетрадки, потому что там были очень глубокие вещи. Александр Геннадьевич — как раз тот человек, который, обладая высокой академичностью, лично зная [Юрия] Лотмана (литературовед, культуролог и семиотик, пушкинист. — Примеч. ред.), например, нам все это давал в обработанном виде. Я понимал, что он идет по какой-то своей программе и знает, что делает.

— Куда поступают ваши дети, удалось ли кого-то завлечь в филологию?

— Сложно сказать, что многих. Но те, кто приходит в филологию, остаются преподавать. Очень много ребят, которые не поступали на филфак, но все равно интересуются литературой. У нас есть группа, где до сих пор человек 15 живых: они что-то пишут, смотрят, обсуждают.

Один мой ученик года полтора-два назад написал мне в полтретьего ночи: «Я сейчас прочитал “1984” Оруэлла и вспомнил, как вы нам его рекомендовали еще в 10-м классе. Вот это текст!» Это приятно.

— А у вас какая книга сейчас лежит на прикроватной тумбочке?

— Собирался перечитать «Бежин луг» и «Записки охотника». Люблю перечитывать к урокам, да и просто чтобы открыть что-то новое. Всегда много мелочей, которые замечаешь не сразу.

— Кого из героев Тургенева любите больше всего?

— Мне очень нравится Николай Петрович из «Отцов и детей». Добрый, домашний, уютный, гармоничный, читает томик Пушкина и играет на виолончели. Он мне так близок… Я бы тоже хотел просто смотреть на свое дворянское гнездо и читать томик Пушкина. А в свое время нравился и Болконский, и Базаров. Кто же этого не проходил?

Фото: Валентина Половникова