Татьяна Горичева — православный философ, публицист, миссионер. Родилась в 1947 году в Ленинграде. Крестилась в возрасте 26 лет. В советские годы была соредактором самиздатовского журнала «37». В 1980 году была выслана из СССР. В течение восьми лет до возвращения в Россию жила в Германии и Франции. Училась в католическом институте св. Георгия (Франкфурт-на-Майне, ФРГ), в Свято-Сергиевском Православном богословском институте в Париже, прослушала курс лекций в Сорбонне. Автор многих книг о православной вере и культуре. Регулярно выступает в России и в западных странах с лекциями о Православии. В 1988 г. вернулась в Россию и живет в Петербурге.

– Татьяна Михайловна, на Ваш взгляд, отличается ли Горичева «Православия и модернизма» от Горичевой более поздних работ, если да, то каков был этот путь, от чего к чему? Насколько корректна идея, высказываемая некоторыми исследователями, анализирующими Ваше творчество, что это был путь от либерального мировоззрения к традиционалистскому, даже консервативному?

– Неверно описывать мой путь, как путь «раскаявшегося либерала». С того самого момента, как я стала христианкой, я полностью вошла в послушание Богу и Церкви. Церковь я всегда понимала как «Тело Христово». Все диссидентские выходки и дерзости старалась совершать с благословения духовника, старцев. Каялась в гордыне, которая неизбежно возникала в результате борьбы «Давида с Голиафом», которая присуща любому «героизму».

Еще до эмиграции мне очень нравились богословы других конфессий: Тиллих, Бальтазар, Де Любак… Я старалась взглянуть на них по-православному. Их преимущество до сих пор в том, что они открыты самым насущным проблемам современности. Тогда это были экзистенциализм, одиночество, смерть человека. Вот поэтому меня часто считали «экуменисткой» и даже «протестанткой».

Наше православие дало миру миллионы мучеников и, подобно Каппадокийским богословам IV века, мы должны были бы артикулировать этот драгоценнейший опыт, соединив его с мыслью о современных бедах и дерзаниях. Но пока все еще барахтаемся, болтаемся «в человеческом, слишком человеческом».

– С Вашим именем связан очень яркий сюжет в истории советского христианства – женское движение. В 1979 году вы с питерскими коллегами (Вознесенской, Малаховской) стали выпускать женский журнал «Женщины и Россия», позже «Мария». Движение разрасталось благодаря своей активной общественной деятельности, потому его участницы стали преследоваться советскими властями, Вы были высланы из страны. Однако по пути христианского феминизма Вы не пошли впоследствии. Почему? В чём принципиальное отличие феминистской теологии, зародившейся в 60-е гг., от атеистического феминизма?

– Ленинградское Женское движение (1979) – собрало смелых, талантливых, верующих женщин. В аполитичном Ленинграде «феминисток» боялись, преследовали, сажали в психушки и тюрьмы. Но эта внешняя активность базировалась на внутреннем решении духовного восстания, не очередной «эмансипации», а жертвенного служения людям (мужчинам и женщинам), «великому делу любви». Поэтому к нам как бы случайно прилепилось слово «феминистки».

Большинство женщин не понимали, что это такое, знали, что борьба за достоинство женщины. Но не знали, например, что обязательным для западного феминизма была борьба за свободу аборта.

Это было время наивысшего расцвета агрессивного и успешного феминизма на Западе. Симона де Бовуар и Сартр, посещая тогда СССР, спрашивали: «А где же у вас феминизм?» Им демонстрировали Терешкову… Они потом рассказывали, что феминизма в России нет.

И вот выходит наш журнал «Женщина и Россия». Он острый, говорит страстно и прямо о жути женского бытия в советской семье, больнице, тюрьме. Об «эмансипации», которая еще больше закабалила женщину. Но во главе угла – христианские ценности. Церковь – как место свободы. Смирение – как «страшная сила», позволяющая сражаться с «духами злобы поднебесной» и их мирскими носителями.

Нас часто арестовывали (на несколько часов), женские демонстрации разгоняли слезоточивыми газами. Но благодаря альманаху мы стали известны на весь мир, и западные феминистки, как могли, помогали нам. Прощали даже нашу церковность.

Приехав на Запад, я некоторое время была связана с ведущими феминистками мира. Но потом поняла, что никакой «духовностью» их не проймешь. У них нет русского опыта страдания, умения молиться.

С самого начала посыпались приглашения выступать (по всему миру) в соборах, на стадионах и разных христианских мероприятиях, рассказывать о православии, его спасительной, живой миссии.

В современном западном богословии нет феминисток. Иногда Евангелие переписывается и переводится в пользу «Женского». Но в целом феминизм выступает против «мужской» церкви и основная проблема для критики церкви (как институции) – это проблема власти. Никто из спорящих никогда не вспоминает о словах Христа: «Кто хочет быть самым главным, пусть будет всем вам слуга».

Добавлю однако, что, несмотря на сегодняшнюю «свободную» и даже сильную русскую церковь, отношение к нашей женщине заметно ухудшилось, сильнее даже, чем в советские времена.

– Ещё одна из ярких красок в Вашей удивительной биографии – тайная переписка с Мартином Хайдеггером через ГДР, за которую Вы первый раз были арестованы КГБ. Не могли бы Вы рассказать подробнее об этом опыте общения с Хайдеггером?

– В августе 1974 года в Москве состоялся Международный Гегелевский Конгресс. Я разговорилась там с несколькими немцами. В том числе рассказывала, как у нас любят Хайдеггера.

Один из немецких участников подошел ко мне и попросил написать Хайдеггеру письмо: «Он будет так рад. Он думает, что в России его не знают, что здесь вообще нет мысли…» На следующий день я написала письмо, философское и восторженное, тайно передала его уезжающему немцу.

Помню, что там были слова «Aber wo die Gefahr ist, waecht das Rettende auch». (Но там, где опасность, там растет и спасение. Гельдерлин).

Неожиданно быстро пришло письмо от Хайдеггера. Оно начиналось: «Vielen Dank fuer Jhren wuenderbaren, einsichtsvollen Brief…» (Большое спасибо за Ваше чудесное, проникновенное письмо).

Недавно друзья из Германии прислали мне книгу бременского друга Хайдеггера. Хайнрих Виганд Петцет («Идти навстречу одной звезде». Встречи с Мартином Хайдеггером) описывает 85-летие философа:

«Хайдеггер – ко всеобщему удивлению – поднялся и произнес короткую, но захватывающую речь. Она начиналась так: «Молчание – это благодарность возраста…» Затем он прочел письмо русского философа (-фини) из Ленинграда, которое пришло утром того же дня. Она писала «из страны самых холодных пропастей»… из страны, где «в душах многих живет великая решительность» (Grossentschiedenes in den Seelen tragen) и «где, несмотря на преграды, все полны слуха». Это письмо стало одной из самых больших радостей для мыслителя».

Хайдеггер прислал мне позднее и свои еще не опубликованные стихи. Он увлекался Японией, вообще Востоком. Помню только одно:

Je seltener die Dichter, desto einsamer die Philosophen.

So ergeht die Zeit.

Чем реже поэты, тем более одиноки философы.

Так проходит время.

Ничего от нашей переписки у меня не осталось. Во времена перед высылкой я уже не жила дома (чтобы КГБ своими визитами не травмировал моих больных родителей), многое исчезло. Я выехала в Вену лишь с визой и Евангелием в руках.

Однажды выступала во Фрайбурге. После доклада подходили с моими книгами, чтобы подписала. И высокий господин попросил подписать «Герману Хайдеггеру», сказав: «Мой отец очень любил вас».

Рано прервалась наша короткая переписка. Я помню, так и не получила от величайшего мыслителя ответ на мой вопрос: «Что вы делаете, когда эпоха ускользает от вас?» Поздний Хайдеггер много писал о скрывающемся характере эпох (эпоха – ускользание).

– Почему, на Ваш взгляд, современные православные богословы обращаются к его наследию (в частности С.С. Хоружий), насколько органично такое обращение? Сегодня православные богословы активно используют феноменологическую методологию (например, отец Дж.П. Манусакис и т.д.) – насколько это соответствует духу Писания, Предания?

– Влияние Хайдеггера на богословскую мысль не слабеет, а повсеместно растет. Каждый месяц появляются публикации, диссертации, книги (особенно в католическом и протестантском пространстве), написанные под влиянием Хайдеггера.

В православном мире одной из первых «хайдеггерианских» книг можно считать труд Христоса Яннараса «О личности и эросе» (1976). Яннарас обращает внимание на то, что Dasein – это экзистенция, то, что всегда выходит за пределы, то, что через эрос (как его понимают греческие отцы-аскеты) всегда открыто Другому, Личности. Событие (тоже хайдеггеровский термин) отношения и есть онтология любви.

У Хайдеггера можно использовать почти все, чтобы описать христианские состояния: и то, что через страх приводит к себе самому. И отличие страха от боязни. Также умение отличать бытие Das MAN от подлинного бытия. «Голос совести», призывающий к онтологическому выбору, онтологическую дифференцию как умение «различать духов». И многое другое.

Сам он не считал богословие чем-то серьезным, относя его к «онтическому». Наверняка он не был знаком с апофатической православной традицией, которая совсем не похожа на объективированное, рационалистское, «римское» мышление. Он не знал (наверняка), что греческая аскетика говорит не о «натуре», а о φύσις, что в языке, как «в доме Бытия» φύσις – динамическая и сияющая, совсем не похожая на латинскую «natura».

Мне нравится и подход Мануссакиса: видеть, слышать, осязать. У Гуссерля и особенно у Мерло-Понти познание Другого совершается через тело. Прикосновение Бога и человека «свершается» в Причастии.

Но я согласна и с критикой Хайдеггера Левинасом. Он говорит, что бытие – это нечто анонимное, внеличностное. А его ученики (А.Финкелькро) уже прямо отмечают, что самое главное – не бытие, а любовь.

И отношение к смерти. У Хайдеггера смерть – всегда «моя». У Левинаса (да и вообще у всякого верующего человека) важнее смерть и страдания другого. Самая страшная вещь на свете – знать и видеть, как страдает твой ближний. И не уметь ничем помочь.

– В своё время архимандрит Иоанн (Крестьянкин) благословил Вас на богословские штудии. В эмиграции вы окончили Свято-Сергиевский институт. На Ваш взгляд, каков статус женщины-богослова в церкви сегодня?

– Наше время протодиакон Андрей Кураев назвал временем женщин-богословов. Он назвал несколько имен: П. Гайденко, О. Николаева… Я знакома с Татьяной Касаткиной, Ольгой Сокуровой. Читать их книги и говорить с ними – духовное наслаждение.

Но, приехав в Россию, я тут же поняла, что «нет пророка в своем отечестве», особенно если этот «пророк» – женщина. В питерском кинотеатре «Свет» показали фильм о моих выступлениях и «бурной деятельности» в Европе. После фильма слово взял молодой человек (недавно ставший дьяконом).

Он прочел обличительный текст, полный возмущения и проклятий в мою сторону. Не смеет православная женщина выступать, где ей вздумается, переписываться с западными богословами, вообще говорить, особенно «на языках». Место ее – кухня или монашеская келья. Главное, в зале сидело несколько незнакомых мне женщин, которые криками поддерживали молодого человека.

Много больного у нас в «фантастическом» городе, да и в замученном народе. Но года три тому назад я узнала, что матушка Зосима (Нецветаева) написала диплом о моих книгах – большинство из них вышли не на русском, защитилась в Свято-Тихоновском Институте. Значит, и у нас появилось просвещенное женское монашество.

В православной Европе «женский» вопрос (кроме Павла Евдокимова, Оливье Клемана и Элизабет Бер-Зижель) особо никем не поднимался. Не сравнить с активностью американок – Дики Янг, Энн Карр, Розмари Рутер. (Правда, все это протестантки). Элизабет Бер-Зижель говорила о женском служении в церкви. Написала даже книгу об этом. Как я слышала от нее, предисловие (одобряющее) к этой книге написал владыка Антоний Сурожский. Конгрессы и собрания на тему «женщина в церкви» проходили и, очевидно, проходят в хорошем румынском монастыре «Агапия».

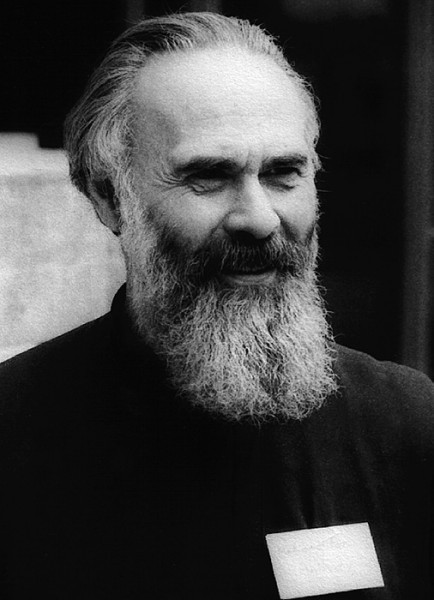

– В Европе Вы познакомились с удивительными людьми: архимандритом Софронием Сахаровым, протоиереем Борисом Бобринским, Оливье Клеманом. Труды Оливье Клемана привлекают всё больший интерес учёных. Однако, как о самом Оливье Клемане, как и о его учителе и друге Вл.Н. Лосском, мало известно. Каким был человеком профессор Оливье?

– Каким был человеком Оливье Клеман? Он, наверно, был лучшим из людей, с которыми мне повезло встретиться, сотрудничать, дружить. И до сих пор мне одиноко и холодно, как-то неловко в Париже, как будто улетело от нас время красоты и дружбы, «гениальной святости».

Из дневников: «2008 год. Я возвращаюсь из Петербурга в Париж и сразу же захожу к Клеманам. Оливье лежит почти неподвижно в маленькой, скромной комнатке. Но она намолена. В окне – весь Париж, видна даже далекая Эйфелева башня. Капельница, над кроватью – маленькая полочка с последними номерами религиозных, поэтических, философских журналов. Только с Оливье можно до сих пор говорить обо всем: о Деррида и психоанализе, о Рильке и Мольтмане, об итальянском «Коммунионе и Либератьоне», о Политковской и русских монастырях…

У него болезнь Паркинсона. В медицинских справочниках говорится, что эти больные уходят в депрессию, с трудом разговаривают, плохо соображают. Лица их неподвижны, должны напоминать маски. Но я вижу перед собой светлое, помолодевшее лицо Оливье, сияющее, радостное.

Тут же с жадностью, энергией спрашивает: «Как в России? Как там монастыри, какие выходят книги, как Ольга, Светлана, что думает народ о Путине». И ведет мой ответ, помогая своим «oui, oui».

Щедрость и теплота общения, встреча – как воплощенное Евангелие – это и есть Оливье Клеман. Один французский друг сказал то, что потом услышала от многих: «Разговаривая с Клеманом, я чувствую, что я существую». Вспоминаю, как сам Оливье говорил, что «кожаные ризы», полученные Адамом и Евой в раю, закрыли все, кроме глаз. И смотря в его горящие умом и изумлением глаза, я думаю, что мы в раю.

Для него – все чудо. Природа – это икона Бога, он живет тайной Земли, морских волн, поэзией Божьих тварей. Оливье знает, как никто другой, что такое ад. Он – человек Достоевского. Из ада – считает психоанализ – не подняться. Но Оливье знает (не просто верует и философствует) о силе Воскресения.

Говорит (одна из последних встреч): «У меня вина перед Достоевским. Я совершил большую ошибку. В Петербурге мы посетили музей Достоевского. Когда мы оттуда вышли, то подошли к церкви Владимирской Божьей Матери. Там стояли нищие с протянутыми руками. Одна нищенка протянула руку с сидящим на ней котенком: «Возьмите, пожалуйста, котеночка!» Но я не взял, испугался, что сегодня улетать, не пустят в самолет и т.д. Теперь же очень жалею».

Оливье (как Раскольников) не медлил в любви. Все его действия были реакцией на зов ближнего, на призыв Бога. Он писал свои чудесные книги, потому что знал, что они нужны, нужны именно сейчас и никто, кроме него их не напишет.

Он носил в советское посольство чемоданы с именами посаженных в русские тюрьмы и психушки диссидентов, не раздумывая и не строя из этого «идеологии». Никогда не жаловался на свои беды и недомогания, скрывая и свое духовное рыцарство. Мне вспоминался Экхардт: «Рыцарь не имеет права жаловаться на свои раны, если ранен король».

Его экзистенциальная талантливость соединялась с необыкновенно сильным и живым умом. Его считали своим учеником и другом два самых крупных мыслителя русской эмиграции: Владимир Лосский и Павел Евдокимов. Оба – такие непохожие, но Клеман «был всем для всех». Соединив «негативное бытие» Лосского и «безумие божественной любви» Евдокимова, Клеман приходит к понятию «апофатического антиномизма».

Для него не было неинтересного, чужого. Он разговаривал с западниками и «славянофилами», анархистами, монархистами, мусульманами, иудеями. Католики всего мира также считали его своим и родным. Просили написать книгу диалогов с Папой Иоанном Павлом II. Но болезнь помешала (и болезнь Папы, и болезнь Оливье).

Во время панихиды на Сергиевском Подворье совсем не по протоколу и совсем не случайно звучало: «Христос воскресе!»

«Все есть благодать», – повторял Оливье вслед за Бернаносом. То, что Клеман жил рядом, невероятно. Тяжело потерять его, но невозможно не вдохновляться силой его любви к жизни и поэтому не падать духом, любить и только любить.

– В 2014 мы отмечали 100-летие со дня рождения владыки Антония Сурожского. К юбилейной дате в Одесской епархии провели цикл вечеров памяти владыки, фотовыставки… Не только для одесситов, но и для христиан в разных уголках земли митрополит Антоний стал настоящим мерилом и образом живого, «горящего» христианства. Вы были знакомы с владыкой. Не могли бы Вы рассказать об этой встрече?

– Впервые встретилась с владыкой Антонием на Европейском Православном Конгрессе. Было человек 200, много священников, были и епископы. Но вот все как-то оживились и взгляды обратились в одну сторону – вошел владыка Антоний.

Лица людей открылись, стены помещения исчезли. Все зашептали: «Владыка Антоний». Весь день были выступления, а вечером (и даже ночью) я сидела в комнате владыки.

Он покорял духовным аристократизмом, воинской смелостью. Казалось, для него нет «закрытых» зон, недоступных тем, неприятных людей. Рассказывал мне, что «недавно выступал у лондонских наркоманов, где-то в подвале, сидели на матрасах и не могли расстаться».

В Лондоне, да и вообще в Европе молодежь, не находящая нигде «примера» и «героического» христианства, частенько переселялась в Лондон, чтобы быть рядом с владыкой. Так я «потеряла» свою закадычную подругу Веронику Мань. Она покинула Париж и стала одним из организаторов женского движения, вдохновляемого владыкой.

Я рассказала, наконец-то, и о своих проблемах. В то время меня всячески обхаживали «католики» из Германии – Интегрированная Община. В ней было несколько блестящих богословов-экзегетов. Но общий принцип был для меня совершенно неприемлемым: «Нужно стремиться к богатству и здоровью. Это и есть цель христианства».

Я помню, как на общих собраниях, где иногда присутствовал и кардинал Ратцингер, он все больше молчал, но в конце поддерживал меня, говорившую о Кресте и «узком пути». Такие «споры» мне не нравились, ничего не давали, навязчивость сектантов была нестерпима. Обо всем рассказала владыке. И он, недолго думая, сказал: «Вы должны покинуть эту общину».

Владыка умел, как никто, различать духов. Он не делал и не говорил ничего лишнего. Заговорили о знакомом священнике С. О том, что он, вместе с некоторыми другими, считает, что владыка – ставленник КГБ (ездит в СССР, вообще находится в МП). Здесь владыка рассмеялся: «Ну и пусть себе говорит, потом перестанет».

Мелочи для него не существовали. Все эфемерное тут же испарялось, и оставалась лишь безграничная любовь, с глубокой и мудрой строгостью. Он подарил мне открытку с болонкой, у которой глаза были закрыты челкой. Там стояло: «Вижу сердцем».

Фото Владимира Ходакова