Отношения прогрессивной общественности с Церковью складываются не очень хорошо, можно сказать, нескладно, что, собственно говоря, означает, что совсем не складываются.

Церковь никак не хочет признать прогрессивную общественность своим светочем, вождём, критиком и учителем, а прогрессивная общественность в таком случае (по принципу а ежели ты так…) попросту отказывает Церкви в праве на существование.

Однако не будем уделять особого внимания тому непреложному факту, что сколь угодно подготовленные политтехнологи и философы всё-таки не могут распоряжаться судьбами Церкви, и то, что это им непонятно, бросает тень на уровень их квалификации.

При этом на фоне тотального непонимания наблюдаются и некоторые мелкие, но выразительные недоразумения, к которым удобно подойти с чисто языковой точки зрения.

Так, дело не только в том, что строятся веские высказывания, крупным недостатком которых является то, что они слабо соответствуют действительности (например, образованный человек верить не может), но ещё и в том, что люди, вещи и процессы называются как-то не так, а если и так, то с какой-то странной оценкой.

Русский язык христиан и русский язык атеистов разошлись не сейчас; достаточно назвать слова, обладающие для христиан безусловно порицательным смыслом, но имеющие в обиходе настолько положительное значение, что они зазывно фигурируют в рекламах и названиях товаров: очарование, волшебство, прелесть и т. д.; совсем недавно к ним присоединились соблазн и искушение. Пережить это можно — при наличии минимального чувства юмора. Но есть и более серьёзные случаи.

Кажется, в 1937 г. некий чин привёз на подпись Борису Пастернаку письмо писателей, требующих смертной казни очередных “врагов народа”. Пастернак подписывать отказался. Очень скоро к нему прибежал писатель П., занимавший довольно высокий пост в руководстве Союза писателей, и обрушил на него град упрёков.

При этом присутствовал некий иностранный журналист, приблизительно знающий русский язык, но не понимающий, до какой мерзости отдельно взятый носитель этого языка мог дойти, и сообщил в печать, что писатель П. выражал своё восхищение мужественным и подлинно христианским поступком Пастернака. Дело было в том, что писатель П. назвал Пастернака “Христосиком”. Мог ли наивный иноземец предположить, что имя Спасителя мира кто бы то ни было будет употреблять как осуждение?!

Наша беда, наша болезнь состоит в том, что стоит только назвать какое-то нестроение — и считается, что оно уже преодолено. Сейчас говорить о том, что атеистическое безумство далеко не преодолено, коль скоро оно живёт и в умах, и в поступках, и в языке, — значит выставить себя человеком, мягко говоря, нудным и скандальным. Но если вслушаться и вчитаться…

Непонятно, почему так уж обязательно называть духовенство клерикалами, потому что клерикалы — это те, кто требует для Церкви как минимум участия в управлении государством, как максимум — полноты этого управления, а нашим батюшкам как правило не до этого.

Честности ради признаем, что такие идеи проскальзывают в речах и писаниях мыслителей, взявших на себя ответственность выступать от имени Церкви, но подобные выступления — беда настолько распространённая, что рассматриваемый случай следует по справедливости считать частным.

А ведь если вспомнить, то клерикалами советская атеистическая пропаганда запросто называла всех, кто пытался заикнуться, что Церковь имеет какое-то, пусть ограниченное, право на существование, что в ней и в её истории “наряду с недостатками”, как принято было говорить про всё на свете, есть и светлые моменты. Стопроцентное совпадение речевого употребления (точнее — искажения смысла в речевом употреблении) наводит на грустные размышления.

А ведь если вспомнить, то клерикалами советская атеистическая пропаганда запросто называла всех, кто пытался заикнуться, что Церковь имеет какое-то, пусть ограниченное, право на существование, что в ней и в её истории “наряду с недостатками”, как принято было говорить про всё на свете, есть и светлые моменты. Стопроцентное совпадение речевого употребления (точнее — искажения смысла в речевом употреблении) наводит на грустные размышления.

И впрямь, так ли уж прогрессивна прогрессивная общественность? Задаём этот вопрос, исходя из того, что прогресс предполагает какую-то новизну. А между тем в языке современной полемики для мыслящего человека нет наименования хуже, чем ортодокс, что изначально значит просто православный.

Ругательное значение закрепилось со времён бурных внутрипартийных дискуссий, и вовсе не потому, что в них атеисты обличали верующих или протестанты — православных (обе стороны диалога были в равной степени безбожниками), а потому что ортодоксия символизирует упорядоченное, построенное по строгим правилам мышление, учитывающее полную реальную картину мироздания, и твёрдую нравственную позицию, между тем как большевистская “диалектика” позволяла сколь угодно легко манипулировать фактами и необоснованными умозаключениями (о нравственности умолчим).

Таковые свойства коммунистической словесности закрепились надолго; уже в начале 80-х годов некий преподаватель политэкономии социализма довольно цинично определял суть своей деятельности: “сижу тут и преимущества обосновываю”. А кто не обосновывает, считая, что в жизни этих преимуществ как-то не видно, тот, значит, клеветник, мракобес и ортодокс. А уже когда пошла перестройка, газета “Правда” опубликовала большую статью о том, как марксистская философия (а чем мы хуже других!) определяет различие души и духа при том, что, разумеется, ни той, ни другого вовсе нет… Право же, большей “неортодоксальности” для марксистов измыслить трудно.

Само же слово неортодоксальный в том самом языке, унаследованном прогрессивно мыслящими публицистами, обозначает сплошное торжество полёта вольной мысли, в то время как исконно оно означает не только неправославный, но некоторым образом даже и неправильный.

Но так далеко зашло стремление разрушить весь мир насилья, что оно распространяется и на законы мышления. И получается, что стремление правильными логическими способами искать и отстаивать истину, учитывая всю совокупность реальных фактов, — это плохо (ортодоксально), а умение добиваться искомого результата, отбросив всякую упорядоченность рассуждения, всякую внутреннюю логику и ориентацию на единую систему принципов — это хорошо (неортодоксально).

Такая же судьба постигла в языке публицистики и слово догма и соответственно догматик и догматический. В общем-то догма значит ‘учение’, слово догматический обозначает определённый аспект богословского рассмотрения, догмат — отдельное положение, входящее в систему церковного учения, догматика — богословская дисциплина, изучающая догматы, а догматик — специалист по догматике.

Кажется, чего уж тут браниться? Ан нет, к догме принято добавлять застывшая, косная, устаревшая и т. д., а догматик почему-то почти обязательно узколобый. Интересно, может ли аксиома быть косной, а теорема — устаревшей? И даже самый неуспевающий семинарист, неоднократно “заваливавший” догматику и обиженный на преподавателя, вряд ли обвинит того в интеллектуальной ущербности.

И как-то так получается в прогрессивном языке, что само наличие догматов бросает мрачную тень на Церковь как явление и служит весомым аргументом против её существования. К тому же если подумать, то нелюбовь к догме, то есть в конечном счёте к принятому учению, гораздо глубже и шире, нежели нелюбовь к религии, но об этом нужно будет сказать ниже.

Воспитанники детских садов на антирелигиозной демонстрации. Москва, Бауманский район. Фото с сайта: rus-biography.ru

Ещё чаще (и, откровенно говоря, ещё безобразнее) употребляются слова ересь и еретик. В языке советской псевдогуманитарной паранауки эти слова были высшей похвалой. “Позволю себе высказать еретическую мысль”, — говорил оратор со скромной улыбкой, и аудитория оживлялась, глаза блестели, внимание концентрировалось. Эта традиция даже древнее марксизма, ибо восходит к французскому философскому атеизму и к некоторым аспектам истории протестантизма.

При этом качества и свойства ересей во внимание не принимаются, будь они хоть распроизуверские — всё равно против Церкви, а значит, против существующего порядка, а значит, за свободу — и тем самым оправданы и хороши*.

И вот, действительно отважный и движимый самопожертвованием врач Ален Бомбар пересекает океан один на маленькой лодке и без всяких съестных припасов, а главное — без пресной воды; его цель благородна, он хочет показать всем, кто рискует потерпеть крушение, что можно не умирать покорно от голода и жажды, а питаться рыбой, в которой и влаги достаточно. А лодочка его называется “Еретик”, — вот такое представление о ереси у этого умного и порядочного человека, так что какой уж спрос с не столь умных и не столь порядочных…

Такое возвеличивание ереси основано на простом незнании. Если показать адепту и певцу свободной мысли настоящих еретиков (например, погановских подземных сидельцев) и сказать, что вот это и есть его идеал, он будет шокирован, — правда, не собственным неразумием, а очередными “кознями церковников”, пытающихся сбить его с толка.

Но кроме незнания здесь действует ещё и элементарный негативизм; от него, строго говоря, и незнание. Всё, связанное с Церковью, считается заведомо недостойным интеллектуального рассмотрения, одним словом, “религиозные предрассудки и суеверия”. Тоже мрачное наследие советской атеистической пропаганды. А вне интеллектуального рассмотрения всё позволено…

Однако нужно сказать, что и в собственно научных областях представители единственно правильного и передового учения (кажется, нас кто-то недавно призывал к нему вернуться, точнее, призывал руководство страны ввести его как обязательное) придерживались тех же воззрений, отвергая систему научных постулатов (догмы!) и научную преемственность и провозглашая необходимость конфликтного развития науки через борьбу нового со старым (грубо говоря — студентов с профессорами). А на производстве токари боролись с инженерами.

Вот все и доборолись. Не будучи специалистом по истории науки, но имея возможность наблюдать бытиё некоторого её фрагмента, я в своё время очень огорчалась тому, что научные теории не разрабатываются до логического конца (чаще всего — увы! — за смертью их создателей), что исследователи предпочитают выдвигать и продвигать во что бы то ни стало собственные идеи (“всяк за свою модель борец”, — пелось в академическом капустнике), а не корпеть над уже существующими, добросовестно их анализируя, выискивая как ошибки, так и пути плодотворного развития… А сколько сил и средств тратилось — и тратится до сих пор — на всякие шарлатанские “открытия”, о которых можно сказать разве только то, что они действительно еретические, причём в научном, а не в религиозном смысле…

Наконец, выше упоминалось слово мракобес. Слово это нехорошее, обозначает религиозные заблуждения самого тёмного (мрачного) свойства. Но подумаем, за что ныне можно получить именование мракобеса в публицистике?

Мракобесом могут назвать того, кто

против абортов,

против содомии,

против разводов,

против порнографии,

не приемлет курение и пьянство,

категорически и безоговорочно против наркотиков,

порицает сквернословие,

наконец, считает, что чистая совесть важнее успеха.

Короче говоря, это даже не хороший человек (для того, чтобы считаться хорошим человеком, нужны и позитивные добродетели), а просто нормальный. Какое же сальто-мортале нужно претерпеть, чтобы восставать против этих нормальных качеств и свойств! Кстати, сальто-мортале означает буквально ‘смертельный прыжок’, но это так, к слову.

От слов своих осудишься, говорит Спаситель (Мф 12:37). Кто может поручиться, что эти суровые слова не относятся к словесному злоупотреблению, к выворачиванию смыслов, к порицанию доброго и возвеличиванию злого? Что хорошего произошло в результате такого вот словесного богоборчества, за которым, разумеется, кроется богоборчество в действии (как минимум — склонность к нему)? А главное — почему повторение стародавних заблуждений, которые в прошлом веке отлились в стройную, всеобъемлющую картину самоубийственной политики и идеологии, нужно называть прогрессивными убеждениями?

* * *

Ответа на этот вопрос мы не получим, во всяком случае, в системе рационального мышления. Что ж, обратимся за подсказкой к кладезю мышления иррационального, — к мифологии.

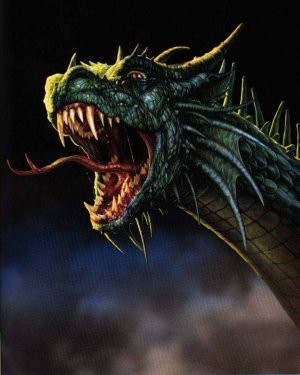

Существует довольно обширный ареал мифов, в которых древний змий предстаёт в облике дракона. Оставим пока что в стороне те, в которых дракон служит подателем добра; добро при этом имеет чисто материальный характер и “подаётся” в обмен на человеческую жертву.

Существует довольно обширный ареал мифов, в которых древний змий предстаёт в облике дракона. Оставим пока что в стороне те, в которых дракон служит подателем добра; добро при этом имеет чисто материальный характер и “подаётся” в обмен на человеческую жертву.

Таких мифов немало, но немало и таких, в которых дракон — древнее, злобное, коварное чудовище, лишённое каких бы то ни было положительных свойств.

Герои побеждают драконов, но иногда этого оказывается недостаточно: оказывается, если посеять в землю зубы покойного чудовища, то из них вырастают свирепые воины (заметьте, вовсе не дракончики!).

В те времена, когда знакомились с греческой мифологией не по мультикам, а по книгам, прекрасно знали, что посеять зубы дракона — значит поощрять вражду и ненависть, значит протаскивать в мир зло под новой личиной, поскольку в старой оно потерпело поражение.

Зубы дракона — это символ непреодолённого зла, неискоренённого греха, а бывает, что и стремления попользоваться остатками драконьей мощи. Зубы дракона — ещё и символ того, что дракона мало просто физически уничтожить. Замечательно выразил эту идею писатель-христианин Евгений Шварц в пьесе, которая так и называется — “Дракон”: убитый дракон продолжает делать своё чёрное дело в тех людях, которые, казалось бы, только что бурно радовались победе над своим вековечным угнетателем.

В конце пьесы говорится, что дракона нужно убить в себе. Тот, кто это хотя бы понимает, — уже на пути к свободе. Тот, кто не понимает, — в ослеплении своём служит дракону, тем более что тот принимает обличье, способное привлечь к себе сторонников современности и раскрепощённости.

Сноска

* В своё время тогдашняя прогрессивная общественность немало попортила крови старообрядцам, зачислив их во враги существующего строя и тем самым в свои единомышленники. Поскольку эта идея тиражировалась в подпольной печати, полиция принимала свои меры. Конечно, старообрядцев еретиками невозможно ни считать, ни называть, но прогрессивная общественность до таких тонкостей не снисходила.

© Альманах «Альфа и Омега»